El 22 de abril de 1969,

Theodor Adorno iba a comenzar uno de sus últimos seminarios en la Universidad de Frankfurt. La sesión versaba sobre «dialéctica del sujeto y el objeto». Apenas había tomado la palabra el viejo profesor cuando un estudiante avanzó hacia el estrado y escribió una proclama en la pizarra. A esta señal, tres alumnas se levantaron a su vez, se descubrieron los pechos y rodearon al filósofo lanzándole pétalos sobre la cabeza.

Adorno, atónito, recogió sus papeles y abandonó el aula a toda prisa. No he encontrado en internet ningún vídeo ni imagen del famoso suceso, pero sí es fácil hallar la filmación de otro episodio similar acaecido en Lovaina tres años y medio después y protagonizado por

Jacques Lacan.

Un joven melenudo y pedantesco interrumpe al apenas menos divagante

Lacan, le desordena los papeles, derrama una jarra de líquido sobre la mesa y, tras balbucear un confuso discurso situacionista cargado de reproches hacia el profesor, entabla un surreal diálogo con él que termina de forma accidentada.

Es tentador, y quizás no muy original, ver en estos episodios la representación de un conflicto que se había manifestado plenamente en 1968 en París, pero cuyas raíces venían de antes, como veremos. Los dos viejos gurús, pertenecientes a ramas distintas del gran tronco del pensamiento crítico del siglo XX —crítico con el mundo burgués, con el capitalismo, con la modernidad ilustrada—, pero insertos completamente en la sociedad burguesa, se enfrentaban de repente a algo sustancialmente distinto: jóvenes que expresaban su rechazo por esa misma sociedad burguesa escenificando la ruptura de sus convenciones más elementales. Y si

Lacan, irónico y quizá consciente hasta cierto punto de su propia charlatanería, había capeado la situación con cierto aplomo,

Adorno, el adusto y elitista frankfurtiano, autor con

Max Horkheimer de uno de los libros más sobrevalorados de todos los tiempos, no se lo tomó tan bien. Cada vez más molesto con el efecto sobre la vida universitaria de las protestas estudiantiles generalizadas desde el año anterior, el mamario altercado y otros sucesivos le convencieron de acelerar el fin de las clases y retirarse a Suiza a descansar. Allí murió poco después de un ataque al corazón —aún afectado por el suceso, según las malas lenguas.

Curiosamente, otro «viejo profesor» con ciertas similitudes con

Adorno, y cuyos textos de doctrina política mostraban en ocasiones rasgos de un puritanismo casi robótico,

Enrique Tierno Galván, supo reinventarse hasta el punto de convertirse en símbolo de una «movida» juvenil. Movida cuyas aristas políticas estaban ya muy limadas respecto a las soflamas de las décadas anteriores, y casi circunscritas a citas en canciones pop y «cameos» ideológicos en programas infantiles, siempre entre lo cínico, lo naif y la autoparodia. Y ese camino que va desde el mayo francés hasta nuestros días, y desde los soponcios de

Adorno hasta la aceptación y comercialización cotidiana de la «rebeldía», pasando por el Madrid de la Movida o la antiglobalización de los 90, es el que ha recorrido

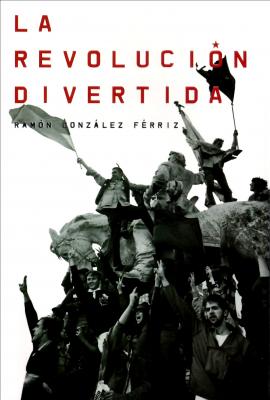

Ramón González Férriz para relatar el triunfo y la caída del espíritu del 68. Con

La revolución divertida (Debate, 2012),

Férriz ha escrito un libro cuya sencillez y claridad resultan engañosas: bajo una exposición llana y nada pretenciosa laten algunas de las cuestiones fundamentales de las últimas cuatro décadas, fenómenos y procesos que están en el corazón de esta crisis y de la respuesta a la misma por parte de políticos y ciudadanos.

La segunda posguerra mundial significa en EE. UU. y la reconstruida mitad de Europa que permanece bajo su influencia una ola de prosperidad sin precedentes en la historia. La nueva riqueza, la explosión demográfica entre los 40 y los 60 y la expansión de la educación superior dan a lugar a su vez a otro fenómeno casi inédito: el nacimiento de una pujante cultura juvenil que ocupa espacios de expresión social, ocio y consumo antes ajenos a los jóvenes. Los

beatniks de la generación de preguerra dan un primer aldabonazo, aún minoritario, y un modelo que emular. Pero pronto se pasará de la «rebeldía sin causa» de los 50 a la arena política. Causas no van faltar: desde el movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam hasta la reivindicación de modelos sociales alternativos, que suelen pasar por alguna modalidad de marxismo progresivamente estrafalaria.

Detengámonos un instante en la contraposición que ofrece

González Férriz entre el movimiento negro por los derechos civiles y las diversas rebeldías a las que la juventud burguesa se entregó en el resto de la década, porque dibuja una de las claves del libro: los primeros se apoyaban en una organización «ortodoxa» que aprovechaba las redes comunitarias o de las iglesias, mientras que las tendencias que confluyen simbólicamente en el 68 rechazaban de plano el viejo mundo político en favor de modos alternativos de expresión y actuación. Pero al negarse a reconocer la políticarealmente existente, la naciente «revolución divertida» se incapacitaba para actuar en ella y transformarla de manera efectiva. Antes al contrario, se condenaba a periódicas explosiones de descontento y creatividad que no acercaban un ápice la utopía soñada —fuera esta la que fuera—, y que pronto eran fagocitadas por la cultura y las instituciones del despreciado mundo burgués capitalista. Más aún: al hacer hincapié en la soberanía absoluta de la voluntad individual, los

soixante-huitards quizás allanaron el camino a otra utopía, la capitalista, y al triunfo de la idea del mercado global. La trayectoria vital de la generación de mayo del 68 así se lo sugiere a González Férriz, aunque tal vez no se trate tanto de que el 68 fuera causa como manifestación de una realidad social que se expresaba de múltiples maneras. De una u otra forma, la ascensión de los baby boomers puso a la juventud en primer plano, y con ella vino una forma de entender la política esencialmente adolescente: impulsiva, inconstante, imaginativa, frívola pero convencida de su seriedad, libérrima pero moralista.

La revolución divertida recorre las dos décadas siguientes y constata cómo la generación del 68 ha ganado su guerra peculiar contra la rigidez moral y el autoritarismo de sus mayores, pero por el camino se ha dejado el colectivismo y ha acabado asumiendo el individualismo como norma fundamental no solo en la construcción de una identidad personal y un itinerario de vida, sino en la organización social y económica. Es decir, ha llegado al capitalismo por un camino distinto a la ética protestante de Weber y al mundo de «hombres blancos de clase media que trabajan denodadamente en grandes empresas para asegurarse un vida cómoda en los suburbios, junto a una bella esposa y rubicundos niños». Porque a la postre solo la prosperidad y la proliferación de elecciones caprichosas que proporciona el capitalismo pueden hacer imaginable una utopía de la libertad caprichosa. Hasta nuestros días, buena parte de la izquierda cultural seguirá luchando contra esa moral, esos hombres blancos de clase media y esas familias de suburbios que ya no existen como contra molinos de viento. Mientras, el capitalismo, fiel a la potencia creadora glosada por

Marx, fagocitaba la rebeldía sesentayochista y asumía y ponía a su servicio buena parte de su discurso: la juventud, la innovación, la capacidad de ruptura y de transformación, el individualismo a ultranza.

Algunas de las páginas más reveladoras y divertidas del libro son las que

González Férriz dedica a la recepción en España de las nuevas rebeldías, en su vertiente anarcoide barcelonesa o lúdico-institucional madrileña. La primera, reconstituida en el crisol de la antiglobalización de los 90, estará en el corazón de los variados movimientos antisistema que tienen su pequeño pero firme nicho en nuestro país, y que últimamente gozan de renovada atención por la crisis. La segunda le permite al autor acercarse al fenómeno de la contestación institucionalizada, y al catálogo de «intelectuales» de bien pagada trinchera que, a izquierda y últimamente también derecha, viven de proclamar alternativamente catástrofes y utopías varias a golpe de manifiesto.

El antepenúltimo capítulo del libro se consagra a la citada antiglobalización. Signo de hasta qué punto «la vida está en otra parte», de que la historia suele discurrir por caminos ajenos a los discursos que nos ocupan la mayor parte del tiempo, es que aquellos jóvenes no pudieran saber que los verdaderos perdedores de la globalización eran ellos y sus hermanos más jóvenes, y no los habitantes de Bangladesh o Vietnam. También el hecho, señalado por

González Férriz, de que pretendiesen superar el fracaso o la traición de los soixante-huitards por el curioso método de reproducir sus discursos y tácticas.

La utopía cibernética, y cómo internet se incorporó al acervo de las esperanzas y los lenguajes revolucionarios, ocupa lo que con toda probabilidad iba a ser el último capítulo de La revolución divertida. Pero el 15 de mayo de 2011, cuando el libro estaba prácticamente terminado, cristaliza en España una corriente de protesta que se había venido larvando al menos desde los movimientos contra la ley Sinde, y al que la crisis económica y política —así como la pretendida emulación de las revueltas de la «Primavera árabe»— proporcionó un impulso desconocido desde la Transición. El nuevo movimiento mostraba elementos tanto de las «revoluciones divertidas» como de algo distinto, más transversal en edad, clase e ideología, y más apegado a preocupaciones terrenas como el desempleo y el hundimiento inmobiliario. O más bien, quizá, se diría que había una nutrida porción de españoles cabreados con la situación del país, muchos de los cuales se acercaron a las primeras protestas, y a los que las «revoluciones divertidas» de las últimas décadas proporcionaron un lenguaje para expresar su descontento y su impulso antipolítico, así como un esqueleto de organización.

Férriz toma nota del movimiento en el último capítulo, y se adivina en el texto una cierta sorpresa. El 15M pronto delató su carácter heterogéneo y su (inevitable) falta de programa, y mientras unos se volvían a casa y canalizaban su descontento de una u otra forma dentro del sistema de partidos, otros se unían a movimientos de lucha sectorial; y aún otros, los que siempre habían orbitado alrededor de los movimientos de contestación radical, aprovecharon la visibilidad que la crisis les había otorgado para seguir haciendo con renovadas ilusiones lo que siempre habían hecho.

Y lo que siempre habían hecho, quizá con pocos resultados visibles, era enarbolar la bandera de una negación tajante de nuestro sistema económico y político, y mantener vivo el viejo sueño soixante-huitard de una política performativa: una política que no necesita pasar por los engorrosos —y corruptores— procesos de negociación y transacción que caracterizan a la democracia liberal. Una que, al contrario, aspira a hacerse realidad a partir de su mera formulación y de la plena e irrestricta expresión personal de los participantes en cuanto individuos. Porque la paradoja fundamental de esta nueva política es esa, que lo colectivo se queda en el plano del discurso —en la «superestructura», podríamos decir—, mientras que su expresión y sus efectos reales se ciñen a círculos cada vez más reducidos o incluso al nivel biográfico, existencial, de cada uno de los participantes. Se trata de una «política» a la que, más allá de las proclamas, se le niega a la postre su voluntad colectiva y su capacidad real de transformación, y que corre el riesgo de quedar en educación sentimental o autoayuda. En suma, como refiere

González Férriz y hemos anotado —y esto solo es una contradicción en apariencia—, una política cortada a la medida de la generación de la posguerra europea y de sus hijos mayores; del mundo de la posmodernidad, el hiperconsumismo, el individuo como soberano absoluto y la abundancia perpetua.

Cabe no obstante la esperanza de que, tras las primeras espumas del 15M, unas generaciones que deben enfrentarse a la tarea de reconstruir la prosperidad y, en países como España, el mismo relato de la convivencia, tomen contacto con la política real, donde se juega de verdad el futuro de nuestra sociedad; de que reconozcan sus mecanismos al menos de forma aproximada y aprendan a navegar por ella, a sobrellevarla, a decepcionarse sin caer en la tragicomedia y a transformarla en la modesta medida de sus, nuestras, posibilidades. Las «revoluciones divertidas» poco pueden enseñarles de todo eso, pero haremos todos bien en tomar nota de la creatividad, la pasión política y la actitud vigilante e inconformista que muchos de sus partidarios tuvieron mientras casi todos dormíamos el sueño de burbujas varias y dejábamos que el mundo y la política se nos cayesen encima.

Jorge San Miguel,

"La revolución divertida": el sueño de la política adolescente, jot down, 21/08/2013

El objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto