Canales

22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1062 sin leer)

telèmac

(1062 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4783 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9753 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

«

Expand/Collapse

La pitxa un lio (3 sin leer)

La pitxa un lio (3 sin leer)

-

23:45

La revolució Gloriosa anglesa

» La pitxa un lio

-

6:17

Ignacio Castro Rey: "El missatge és la por".

» La pitxa un lioIgnacio Castro Rey

Insignificancias es el nombre de un programa de radio de elestadomental.com, la segunda entrega radiofónica de la anterior revista en papel con el mismo nombre. Las cuatro primeras sesiones ya están en antena; faltan cuatro más por grabar, además de estas doce. Uno intenta en tales asaltos aproximarse al espectro real que nos asusta, esa llaneza mortal para la cual parece que estemos cada día menos preparados. Desde un suelo afirmativo se ensaya destripar el integrismo político que nos protege mientras nos mata lentamente. Nuestra creencia económica, realizando la metafísica de la separación, es una forma de morir a plazos. Al estilo de la cultura del progreso, de nuestro arresto domiciliario en el mañana. ¿Es esto menos cruel que otros regímenes históricos? Ustedes tienen la palabra.

Extinción de la especie. El sistema se pasa el día asustándonos con peligros que se acercan: el paro, el cáncer, las alergias, los musulmanes, el fin del mundo. El problema es otro, la angustia sorda que produce la desaparición de la vida. Todas las tecnologías online han acelerado, y a la vez compensan, el silencio de la presencia real. Se trata de un mutismo de la especie, in situ, que produce un poco de espanto. Tanto si eres profesor, conferenciante, o simplemente un ser humano interesado por el prójimo, la crisis del encuentro es desconcertante. Ahora reina en la cercanía un silencio extraño. Hemos buscado que lo espectacular nos salve del riesgo anónimo de vivir y la consecuencia (en el metro, en las aulas, en la calle) es la del ensimismamiento, una humanidad ocupada y vaciada por la comunicación, por la dialéctica entre aislamiento e interactividad. Todo en mundo aparece encriptado en su narcisismo. Y este “arresto domiciliario” de las mentes y los afectos, que es causa de la ansiedad por el espectáculo de la conexión, aumenta a su vez la dependencias de las tecnologías. Así como estimula el deseo de animales de compañía. Las mascotas prolongan el retiro, la seguridad de una vida gobernada por los dígitos y la economía, con un simulacro de sangre caliente que juega con nosotros y despierta nuestros dormidos afectos.

Esta dulce violencia. Casi médicamente, necesitamos que algo nos detenga, recuperar una tecnología existencial que nos permita dialogar con los espectros de la parada. En este aspecto, es inevitable el carácter traumático, aunque no espectacular, de la obra de arte, al margen de esa depresión consensuada llamada cultura. Frente al tedio infinito de la normalización el arte (a pesar del mecanismo comercial que quiere domesticarlo) aún nos proporciona de vez en cuando alguna sorpresa, alguna “vacuola de no comunicación” desde la que volver a sentir y pensar algo no consensuado, no sometido a la cárcel de la circulación social. Se trata de un “accidente” sensitivo que impacta directamente en nuestro sistema nervioso, ahorrándonos la pesadez de otra información que aguantar. John Cage, en esta línea, llegó a definir la música como la tarea de “escuchar el sonido del mundo antes de que cuaje en código”, en signo que circula. Pensando en la cada día más difícil obra de arte, en la operación poética de la forma, Baudrillard llega a decir: “Todo lo malo que le pase a la cultura me parece bien”.

Elogio del miedo. Todos sentimos que debemos apartarnos de quien no tiene miedo, pues éste expresa la conciencia de los límites. Si antes había lugares privilegiados del miedo (la noche, la cueva, el bosque, la casa vacía), ahora el “miedo al miedo”, la pérdida generalizada de una tecnología vital para los límites, ha convertido la entera vida cotidiana, esta realidad subtitulada de alta definición, en la planicie del miedo. Fijémonos que, en medio de nuestra religión de la circulación, el género de terror siempre comienza con una detención: del coche (Psicosis), de la televisión (Poltergeist), de las comunicaciones (Funny games). El prójimo, los insectos, los pájaros, el clima, el Islam, el cuerpo: todo lo durmiente, lo que no se expresan espectacularmente, es motivo de miedo. Por eso oscilamos día a día entre la cura del miedo que ejercen los medios, convirtiendo la angustia sin rostro en el perfil de un miedo localizado que se acerca (“El mensaje es el miedo”, se podría decir) y los ataques de pánico que nos sobrepasan. El pánico es el efecto colateral del miedo al miedo, de la pérdida de un pasillo de contacto con lo que nos asusta. Es necesario fisiológicamente volver a abrir vías de contacto con el miedo, sobre todo para que nos libremos de la infinita cadena de miedos inducidos. Y de los ataques de pánico, que producen tantos dividendos… y tantas víctimas.

Abajo la monarquía sexual. El amor físico es una vieja historia que llenaba las paredes de las cuevas. Penetrar, ser penetrado; poseer, ser poseído; conocer y ser conocido. Traspasar los límites individuales a través del afecto y la descendencia. Y además los secretos de alcoba: ¿qué espionaje no incluye la intimidad sexual para hacerse con algunos secretos? No es extraño que la humanidad haya enloquecido con esta cuestión. Desde hace medio siglo, sin embargo, tal campo de pruebas ha conocido un viraje. Hemos pasado de la prohibición a la obligación, de manera que pareces un perdedor y un marginal si eres casto. La explicación de este giro en el orden social parece estar en la necesidad de desarraigo, de perder la relación con el fondo sombrío de toda identidad. La obligación de dejar atrás los espectros de lo real, por nuestro puritanismo de las luces y la conexión, ha convertido a la sexualidad en la “tecnología del yo” por excelencia. Tenemos el sexo, base del espectáculo social, para suplir el silencio de una vida sin vínculos. Los contactos se multiplican conforme crece la soledad de la gente y la lejanía de todo lo que se llamaba comunidad. De ahí que mandato sexual, consumando el imperativo de transparencia, prometa una intimidad sin compromisos ni implicación afectiva. No es extraño que esta mojigatería del contacto, llevando el espectáculo al cuerpo, produzca el delirio de una cultura que ha perdido las raíces de la comunidad, una buena relación con la noche.

El mito de la libertad. Como lo nuestro es la huida, la elevación, la separación, mantenemos una pésima relación con lo no elegido. Y sin embargo, lo no elegido es la base: no he elegido nacer, ni este nombre, ni mi rostro, ni mi tono de voz, ni mis accidentes pasados… todo aquello que forma parte indisoluble de mí. Según una sabiduría popular que no parece desdeñable, un hombre debe estar algún día a “la altura” de su rostro, su cuerpo. Pero nuestro sueño, como el del rascacielos, es progresar, elevar una velocidad de escape con respecto al suelo, que se deja para el mundo de la pobreza. Entendemos así la libertad como una elección continua que nos libra de la fatalidad de lo natal, de la vida elemental de los seres mortales. Es la libertad que comienza por el desarraigo, por la mutilación de acoplarse a tal o cual modelo. Se trata solamente de una forma sofisticada de la vieja heteronomía, una servidumbre voluntaria que promete librarnos del peso individual de vivir. Elegimos en un panel servido por otros en vez de crear, de escuchar lo que gravita en nuestras vidas (mi origen, mi acento, este cuerpo) y darle a esa “fatalidad” un sentido. Sólo una cabeza que regresa a lo que ha ocurrido consigue la libertad de reconciliarse con la existencia, de querer la contingencia irremediable que nos ha formado.

El comité invisible. Quiero hablar ahora de una escritura magnética y desconcertante que lleva años esperando. El medio anónimo Tiqqun, y su prolongación en el Comité invisible, ha logrado tal vez la mejor literatura política de las últimas décadas. Lo cual no quiere decir que sepamos siempre qué hacer con ella. A decir verdad, sus frases lapidarias nos cristalizan. A partir de eso, por lo pronto, podemos percibir el mundo de otra manera. Ellos mantienen una combinación tan explosiva de furia histórica y beatitud filosófica, hacia cualquier forma de vida, que los convierte para lo político en algo parecido a lo que es Simone Weil en lo religioso: una posibilidad insólita de resurrección desde las cenizas. Señalaría cuatro rasgos iniciales que los confirman como una anomalía fructífera en nuestra aldea global. Un pensamiento que nace desde y para una comunidad anónima en la que las voces y las manos se afinan unas a otras. Sin tal comunidad, y sin un pensamiento que es en sí mismo praxis (intercambio, escucha, activismo social, carpintería, agricultura) sería inconcebible la tensión de esta escritura. Esto está vinculado con la percepción de un absoluto que es local y en el que todo se juega aquí, ahora. Una estrategia pues de infiltración en el plexo imperial que nos envuelve. No sólo oposición, sino el camuflaje que ayude a un colapso interior: un poco como en las artes marciales donde se aprovecha la energía del contrario. No hay allende al que fugarse, sólo nos queda “desertar al interior de las situaciones”. De tal infiltración proviene la infinidad de detalles alucinógenos sobre nuestra neutralización diaria. Mil atentados sin cita, pues beben en la misma fuente de aquellos visionarios para los que el afuera había pasado adentro. Tiqqun milita primeramente en una constante percepción de nuestro integrismo. A partir de ahí algo distinto es posible, por eso los poderes de turno tomaron enseguida medidas.

Dime cómo te paras. Al final, decía el venerable Lacan, “la religión siempre triunfa”, incluso a través de causas laicas que unan al rebaño. Hablo de un inevitable mandato social protector, con sus herejes, sus buenos y sus malos, lo que hay que decir y lo que hay que callar. Conforme avanzó el siglo XX, la religión triunfante es la del movimiento, la del reemplazo sin fin. Hemos perdido la fórmula para detenernos, para pararnos y escuchar una sola escena: algo irrepetible y mortal, que descanse en su enigma, sin canales alternativos. Esto nos causa pavor: sin tecnologías de control y distancia, lo real es la madre del miedo, el demonio de la época. Pararse (por ejemplo, el fumar) nos libra de la cobertura, nos sitúa al margen de la circulación donde nada pesa. Sin detenerse es imposible percibir nada, vivir o pensar algo nuevo. De hecho, sólo en los viajes, en las crisis, durante los fines de semana o en los escasos tiempos muertos conseguimos captar algo propio, fuera del despotismo informativo. Pero como le tenemos pánico a la soledad y la marginación, debido también a que nunca ha sido tan fácil como ahora ser “libres” (basta con desconectar, retirarse unas horas, dejar de actuar, de participar), por eso estamos todo el día tan “ocupados”. Ser libres exige tragarse el silencio de vivir, y eso es exactamente lo que nos da terror.

Imágenes sin imagen. Una buena fotografía se borra como “imagen”, sólo dejar-ser una posibilidad real. Sin embargo, la imagen genérica (casi siempre subtitulada) es el líquido amniótico que nos preserva del exterior. Existen así dos tipos de imágenes. De un lado, remitiéndose unas a otras, las que aparecen “colgadas” en la cronología masiva, en la cinta trasportadora del comentario social ininterrumpido. Este tipo de imagen, habitual en la publicidad, conjura el exterior real, el aura de la posible aparición de un objeto… que pondría en suspenso el estúpido narcisismo que nos protege. De otro lado, existen todavía algunas imágenes que nos detienen, que nos dejan a solas con una escena profundamente ambigua. Lejos de funcionar insertas en el tiempo lineal, estas raras imágenes existen más bien acumulando el tiempo dentro, temblando con una forma de lo irrepetible. Fuera de la ideología de la seguridad, esta “guerra preventiva” compartida a derecha e izquierda, tales imágenes nos curan con una forma del mal, con un rostro de lo irremediable. Nos permiten así la eternidad que coexiste con la más breve duración. Con una faz de lo que no tiene imagen, ese horror tan humano al Afuera, vencen la muerte a través de la muerte. Amando lo mortal, consiguen que no regrese como letal.

El mensaje es el miedo. ¿El medio? Sí, pero la mediación continua sirve al miedo. La palabra mágica “cobertura” nombra nuestra constante elección de lo secundario (Steiner) frente a lo primario. ¿A qué sirve en realidad un gigantesco medio periodístico que hoy detenta algo más que el “cuarto poder”? Trastocando de manera perversa la relación entre la excepción y la regla, eligiendo sistemáticamente lo sensacional como noticia, el poder informativo inyecta básicamente sociodependencia. Ante la “complejidad” servida en titulares, a domicilio, nos sentimos inermes, dependientes de los nuevos sacerdotes. Vivimos una realidad subtitulada, una perpetua visita guiada: “Permanezcan atentos a la pantalla”. Además, ese constante tráfico de desgracias que es la información blanquea nuestras vidas, pues al término de tal cadena de desastres casi nos va bien. De manera que podemos volver al trabajo y ser buenos ciudadanos. Lo decía hace setenta años Adorno: el poder del cotilleo y el entretenimiento se basa blindar el ocio para que en él no se cuele nada que perturbe el orden productivo. El resultado es este adorable arresto domiciliario en el mañana, a la espera de la siguiente emisión o de la próxima entrega de la serie de moda. Berger y Bourdieu, García Calvo y Ferlosio, se han explayado sobre esta nueva tiranía. Con un resultado nulo, hay que decirlo: la religión es la religión. ¿Resultado? Ascenso exponencial de las conexiones, caída en picado de las decisiones.

¿Por qué necesitamos víctimas? Good news, no news. Lo que ocurre un día cualquiera, en una calle cualquiera, es imperceptible para el “gran angular” informativo. Necesitamos lo sensacional: nos pasamos el día repasando los horrores de ayer y de hoy. La estrella de este mecanismo espectacular es el Genocidio cometido por los nazis. Pero tal dispositivo, aparentemente humanitario y solidario, es perverso: tiene básicamente la función de entretenernos, de impedir que en nuestro “tiempo libre” (¿cuál?) se cuele algo no codificado. Sobre todo, el poder informativo tiene la función de blanquear nuestro malestar, exorcizar el mal y colocarlo fuera: después del repaso de horrores diarios, nuestra muerte-en-vida, esta miserable esclavitud que impone la normalización económica, parece más presentable, más humana, más inevitable. El Holocausto y África son, en este sentido, nuestro “antipiso-muestra”. La imagen de la víctima, mostrando que el exterior a nuestro mundo es horrendo, tiene una función vampírica, pues de ella extraemos la energía para justificar este declive mortecino de la vitalidad a manos del dios social.

El mensaje político de la religión. Hoy el peor amo es el de la actualidad, esta necesidad imperiosa de estar fundidos, día a día, con la definición de este interior infinito que es la vida “global”. Las noticias económicas, la actualidad política, las tecnologías cambiantes, las redes sociales y su interactividad, la opinión pública, las modas, etc.: todo ello impone una especie de “arresto domiciliario” que nos acompaña como una sombra. Nos fuerza a un “cuerpo a cuerpo” con lo social que impide cualquier forma de independencia, de autonomía, de distancia secreta. El terror generalizado es hoy quedarse solo, “marginado”. Pero en todas las cuestiones esenciales estamos solos… y sobre esta vieja fatalidad han acertado todas las religiones. Si es cierto (como decía Houellebecq cuando todavía estaba vivo) que liberarse comienza por aprender a retirarse y a ser invisible, dejando de interactuar en la malla social, la experiencia de lo religioso, incluso al margen de las doctrinas, facilita una relación con lo espectral que nos libra del dictado de la visibilidad. La relación íntima con lo opaco a toda información, con el envés de esta tiranía de la transparencia, nos puede permitir no ser prisioneros de ninguna situación, una presión social que se ha multiplicado hasta el infinito. En este punto, lo que llamamos culturas atrasadas, son mucho menos oscurantistas que la blanca y despótica sociedad occidental, armada hasta los dientes de tecnologías de la separación.

La agresión como vergüenza. Uno no tiene nada contra la timidez: Dios la bendiga, en este mundo de descarados donde nadie siente culpa de nada. Pero la penetración de la economía y lo numérico en las almas ha llevado a una “timidez de presencia real” que es cada día más coactiva. Y esto es constante: la vergüenza física de los otros invita a la neutralización de cada uno, pues te coloca cada día en una posición incómoda in situ por el simple hecho de querer decir algo, decidir algo, defender algo. Por ejemplo, en las aulas y en los espacios públicos, la violencia posible no tiene nada que ver con que alguien te pueda llevar la contraria (nadie lo hará), te arroje algún objeto o se meta con tu madre. Lo temible ahí, por el contrario, es la silenciosa timidez presencial, la reserva de una humanidad con frecuencia inescrutable. La religión de la seguridad es así: nos mantiene indefinidos en la presencia real, a la espera de la siguiente definición virtual.

Ignacio Castro Rey, Insignificancias, fronterad, 19/01/2013 -

0:05

La importància del dubte en la ciència i en la política.

» La pitxa un lio

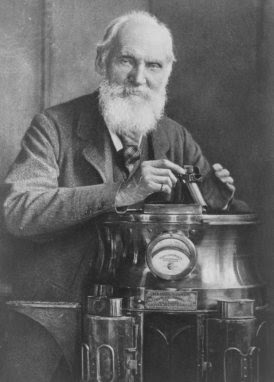

Lord Kelvin

Al ser humano le cuesta un esfuerzo titánico aprender. Ponemos a los críos (hasta los 30 años) a no hacer otra cosa que aprender. Una vez aprendido algo, es casi imposible que estos seres humanos lo rechacen, y lo substituyan por otro conocimiento distinto, y esto pasa hasta en los científicos y filósofos más avezados. Lo veo todos los días en la clase: Los alumnos llegan con una idea falsa de la segunda ley de Newton, y es casi imposible conseguir que la corrijan. El número de Reynolds, que marca si un fluido se mueve como el aceite, en láminas, o como en una cascada, con torbellinos, viene dado por el producto de la velocidad por el diámetro del flujo, y dividido por la viscosidad cinemática . Los alumnos se lo aprenden y cuando se les pregunta por el número de Reynolds de un fluido que se mueve debajo de un disco de diámetro D en un flujo de anchura -e-, escriben siempre el diámetro del disco para hacer el cálculo: Solo se fijan en la palabra -diámetro-, sin buscar su realidad física. No es posible que re-aprendan la fórmula correcta.

Pues bien: Las ideas hacen cambiar a las sociedades.Pero los conceptos mentales no cambian al cambiar esas sociedades, y los gestores sociales, desde los operarios de una fábrica, hasta el pináculo más alto de la gestión, mantienen las ideas que correspondían al inicio del cambio, sin asumir las del cambio final: En español, mantienen lo que aprendieron de niños sin aceptar que hoy tienen que utilizar otras ideas distintas de aquellas.

Voy a poner dos ejemplos, porque solo con ejemplos se entiende lo que se lee. El primero es de la física. William Thomson, Lord Kelvin, fué un físico precoz, un genio de la ciencia a los 16 años. Dominó toda la física inglesa durante buena parte del siglo XIX. Se hizo rico con la aplicación de la electricidad a las comunicaciones mediante el telégrafo y los cables submarinos. Vivió de 1824 a 1907. Maxwell publicó sus ecuaciones para el campo eléctrico en 1861, y se generalizó su uso en 1884, cuando Kelvin tenía 60 años. Kelvin no fué capaz de aceptarlas, de cambiar sus esquemas mentales para reconocer que describían el campo electromagnético lejos de las fuentes del mismo. No eran lo que había aprendido de joven, no eran lo que había enseñado de adulto, y por lo tanto no estaban bien. Kelvin quedó superado por la misma física que él había desarrollado.

El segundo ejemplo es de sociología, de lo que está pasando estos días en España, no porque me interese la sociología, ni mucho menos porque tenga algún interés político, sino porque creo que es algo que las personas tienen a mano, que lo viven y lo piensan, y que por tanto lo pueden entender.

Hemos terminado una etapa social, (...), una etapa que empezamos en 1975 (y que viene de mucho más lejos). Durante esa etapa han cambiado las condiciones en que se mueve la sociedad, como cambió la física a lo largo de la vida de Kelvin. Pero los esquemas, los modelos mentales de las personas, como los de Kelvin, se mantienen en los años de la década de los 80: En aquella década se empezó a desarrollar la Constitución Española de 1978, una constitución que diluía los esquemas de vigilancia de unos poderes sobre otros (lo que es la esencia de la democracia) y permitía a los alcaldes la recalificación arbitraria de terrenos, lo que generó el modelo mental de ''compro un campo deportivo hoy, por 5 pesetas, y mañana lo vendo por 100 pesetas como suelo urbano. Gano 95 sin dar palo al agua, y sin producir riqueza''.

Si los especuladores podían ganar dinero sin mover un dedo, ¿por qué no podía ganar dinero el alcalde? y si ganaba dinero el alcalde, ¿por qué no el partido y todos los miembros del mismo?

Cuando ha cambiado la situación, cuando ya nadie compra solares recalificados, las mentes no son capaces de rehacer sus modelo, y siguen insistiendo en lo mismo que procesaban hace 30 años. La solución es inmediata: Una ley que elimine la posibilidad de recalificación de terrenos, salvo mediante agencias estatales con separación de poderes y que se vigilen mutuamente.

La sociedad, cómo la física, cambia muy deprisa, pero los esquemas mentales lo hacen lentamente. Necesitamos cambiarlos al mismo ritmo que el cambio del mundo real. ¿Cómo hacer ésto?

El método para hacerlo es la duda sistemática, la herramienta básica de la ciencia, que tantos científicos y casi todos los que no lo son, olvidan una y otra vez.

Es preciso, en lenguaje de la física, preguntarse cada día: ¿Son válidas la ley de Newton, la relatividad especial, las ecuaciones de Maxwell, los postulados de la mecánica cuántica? En el lenguaje sociológico, ¿Son válidas las estructuras de los partidos, su falta de democracia interna, su feudalismo, las leyes de financiación?

Puesto que la educación en los colegios tarda en dar fruto 30 años, y el problema es urgente, necesitamos educación directa: Que todos los medios de comunicación introduzcan la duda sistemática en sus publicaciones. La duda sistemática no destruye más que lo falso, y mantiene con tranquildad lo verdadero: Si todas las mañanas me pregunto si es válida la segunda ley de Newton y veo como cae al suelo una tostada que se escapa de mis manos, me confirmo en su validez, pero mantengo una duda razonable sobre ella. La duda no destruye nada de lo cierto, pero elimina constantemente la porqueria mental que se deposita constantemente en el pensamiento humano. Es el jabón que elimina la suciedad sin estropear la ropa.

El método de ajuste a la realidad es el contrario al dogma religioso, científico o filosófico. Es lo contrario de la certeza. El método de ajuste a la realidad acepta la incertidumbre, y la abraza, y avanza sin seguridad global, pero seguro de cada paso que da.

Se puede hacer. Es lo único que podemos hacer.

Antonio Ruiz Elvira, Científicos y políticos ante el problema mental, Clima, 04/02/2013