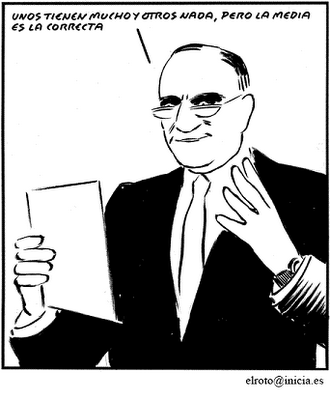

1. Un tópico, dice María Moliner en su diccionario, es una «sentencia, opinión, etc., que la gente repite mucho». Repite mucho. Repite y repite. Y de tanto repetirse se consagra, adquiere independencia y rige, más allá del bien y el mal, siempre verdadero. O se vacía, y paga la independencia adquirida respecto de la realidad quedándose en pura palabrería. Todo depende de que lo veamos como la verdad incontrovertible que pretende ser a fuerza de repetición o, desenmascarado, en cuanto mero tópico, bastante adelgazado, casi ayuno de verdad.

De lo que no solemos ser, sin embargo, conscientes es de en qué gran medida nos movemos entre tópicos, nos alimentamos de tópicos y producimos tópicos, por no decir que los evacuamos.

Uno de los tópicos que más he oído repetir en mis años de enseñante es el de que «el lenguaje es un instrumento, una herramienta de comunicación». Lo mismo quienes creen en la comunicación que los que no, quienes confían en la aptitud del lenguaje para captar las verdades y los que más bien dudan, en fin, los que se esfuerzan en los parajes de la palabra tanto como los que han abandonado ya la escalada coinciden, no obstante, en afirmar sin asomo de duda que «el lenguaje es un instrumento de comunicación». —Y con dicha fórmula se pretende estar dando la definición esencial de lenguaje. En los libros de texto de enseñanza secundaria pueden leerse también otras cosas interesantes acerca del lenguaje, algunas de ellas notoriamente incompatibles con el tópico de nuestro interés, pero lo que arraiga fuertemente en el repertorio intelectual de los que llegan a la universidad, está comprobado, es que «el lenguaje es un instrumento».

Obviamente, al tratarlo de tópico estoy ya traicionando mi intención de desmontarlo. Vaya por delante que, como casi todos los tópicos (no todos, algunos son errores radiantes), encierra algo de verdad; el problema, como con casi todos los tópicos, es que esa pizca trivial de verdad impide ver otra verdad mayor; es más, se opone a ella y la combate, pues viene a usurpar su lugar. En nuestro caso es cierto que, sobre todo en el empleo cotidiano que se hace de él, el lenguaje funciona, efectivamente, como instrumento de comunicación: cuando quiero decir que afuera hace frío, utilizo esas palabras, y los demás se enteran. Cuando quiero hacerles partícipes de mi alegría, o de mi pena, de mi enfado y hasta de mi amor, empleo las palabras correspondientes, siempre según el lirismo o el prosaísmo que me atenace, y se enteran. El lenguaje es una herramienta de comunicación…, cuando efectivamente funciona como tal. En realidad, y a partir de esos casos elementales de uso del lenguaje, se ha forjado lo que de hecho no es más que el ideal –idealista– de funcionamiento del lenguaje: que este sea tan transparente y eficaz que, según se va hablando, se vaya borrando y nos haga ver la realidad de que es representante. Y eso, en expresiones corrientes, habituales, familiares o conocidas, sucede, o parece que sucede.

Lo cierto, sin embargo, es que si nos ponemos a pensar en lo que es un instrumento o una herramienta, se hace difícil entender cómo el lenguaje pueda serlo. Porque ¿en qué se parece a un martillo o a un teléfono? Se trata de «cosas» de que una persona puede, o no, valerse para ayudarse en una acción muy concreta: clavar un clavo, o hablar a distancia; una vez dichas acciones han sido realizadas, los instrumentos se dejan de lado. El lenguaje, por el contrario, parece que va siempre con nosotros, que nos es consustancial; de hecho, hasta forma parte de alguna caracterización esencial de «ser humano»: aquello de «animal racional» era originariamente en griego «animal o ser vivo dotado de palabra». Aristóteles dixit.

Mas el tópico relativo al lenguaje no va sólo; siendo un instrumento, hace falta que alguien lo use, y aquí la fórmula es aún más tópica: quien se vale del lenguaje como instrumento es cada uno de nosotros, para expresar lo que pensamos, sentimos, hemos visto, deseamos hacer, todo lo cual, antes de ser exteriorizado, se halla en nuestro interior, el íntimo y propio de cada uno. En terminología más filosofante: es el sujeto el que se vale del lenguaje para expresar los diversos contenidos de su conciencia.

De unos años a esta parte, este segundo tópico está dominado por una deriva llamémosla «subjetivista»: cada uno es cada uno, y así hace y tiene su interpretación, a lo que parece o se cree, absolutamente propia, y por eso incomunicable con un instrumento que es social y, por lo tanto, inapropiado para lo propio. Así, eso «que pensamos, sentimos, hemos visto, deseamos hacer» es algo que «cada uno piensa, siente, ha visto, desea hacer» y, al menos en los tres primeros casos, algo que «sólo él o ella piensa, siente, ha visto», es decir, absolutamente distinto de lo que los demás podamos pensar, sentir o haber visto.

En esta combinación de los tópicos primero y segundo el lenguaje pasa a ser, en realidad, instrumento de incomunicación. Con todo, eso no empece para que siga siendo instrumento. De hecho, si lo pensamos bien, acaso sea la incomunicación a que se presta la que lo hace instrumento. Pero eso, en el reino de los tópicos, es avanzar demasiado.

En cualquier caso, se entienda el sujeto en su variante más relativista o no, es decir, aceptando que, a pesar de las peculiaridades personales, compartimos un mundo, el tópico primero, el del lenguaje, va siempre acompañado del segundo tópico, lo exige. Y así el lenguaje es instrumento de exteriorización o de expresión de nuestra interioridad.

2. El lenguaje es uno de los asuntos centrales en el pensamiento de M. Heidegger. Apurando, podría decirse que los asuntos que principalmente le conciernen son el ser y el lenguaje. Si bien como motivo temático sólo aparece en lo que suele llamarse el «segundo» Heidegger, de hecho es algo que le tiene ocupado desde siempre. Que en los primeros años veinte entienda la filosofía en cuanto hermenéutica apunta ya a la importancia que para él tiene el lenguaje. Pero sobre todo es su «lucha», continua y persistente, con el lenguaje lo que nos lleva a considerar que ya desde un principio es para él fundamental.

El léxico y la sintaxis –el lenguaje– heideggerianos suelen ser uno de los principales obstáculos a la hora de acercarse a su obra. De hecho, los textos de esa segunda época, en la que se ocupa con el lenguaje, son difícilmente traducibles debido a la densidad de la expresión, que suele carecer de correspondencia en otras lenguas. La traducción, por meditada que esté, no nos habla como lo hace el texto original, no puede hacerlo; sus palabras no son más que meras andaderas con que balbucir lo que difícilmente se entiende. Si ya en Ser y tiempo, mucho más moderado en la explotación de las posibilidades de la lengua, nos encontramos con ciertas dificultades, a pesar de que las referencias son conocidas, por pertenecer sobre todo al lenguaje coloquial, cuando Heidegger comienza a inspirarse, para pensar, en algunos grandes poetas, Hölderlin, por ejemplo, y a crear, partiendo de su poesía, una conceptualidad propia, la dificultad se extrema. Se pierde como quien dice por completo la referencia de la vida cotidiana.

Pensar –en sentido estricto– es siempre crear un lenguaje nuevo, porque el existente ya no puede satisfacer. Y eso es lo que han hecho todos los grandes pensadores, cada cual a su manera. Heidegger intenta recuperar el saber ínsito en el lenguaje: de él aprende, con él experimenta, en él juega. Y así retuerce y recarga la lengua, haciéndola casi inútil para la comunicación. ¿Por qué no habló y escribió la lengua que todos empleamos?, suelen preguntar algunos. —Se suele citar a Nietzsche o a Platón entre los filósofos como ejemplos de escritura fácilmente accesible; no hay que engañarse: ¿es fácil su filosofía? Cuando se les lee con facilidad, ¿se les está leyendo como filósofos? Quizá la aparente normalidad de su lengua sea sólo una ilusión, y tras la normalidad aliente su novedad. Al fin y al cabo, pensar –insisto– es crear un lenguaje nuevo, o al menos recrear un lenguaje que ya no puede satisfacer. Heidegger intentó renovar el lenguaje de la filosofía sacándolo de quicio, llevándolo hasta sus límites, y en esa operación de estrujado y estirado, de retorsión y adensamiento creó algunos terminachos filosóficos que, sobre todo traducidos, ciertamente echan al lector profano para atrás.

Y es que uno de los efectos fundamentales del lenguaje es que, repetido y repetido, deja de significar y pasa a convertirse en consigna, en fórmula con apariencia de conocimiento que obstruye toda posibilidad de seguir preguntando. Evita, impide pensar. De ahí el que, para pensar, haya que salirse del discurso establecido, sea restableciendo el poder significante del lenguaje, sea creando –hasta cierto punto– un lenguaje nuevo, fresco y eficaz.

Heidegger experimenta con el lenguaje: atiende a lo que las palabras están diciendo más allá de su apariencia, de lo que de obvio tienen, pues es sabido que lo obvio ni se ve ni se escucha; recupera los lazos escondidos que urden el mundo de la cultura tradicional, de la filosofía heredada; descubre nuevos acentos, énfasis olvidados pero vigentes, desplazamientos inexpresos, condiciones oscuras, y, de paso, para ir retrazando ese mapa de lo impensado se ve en la necesidad de redefinir los conceptos básicos de nuestro modo occidental de pensar para conservar esos descubrimientos: surgen así expresiones como estar‑siendo‑en‑el‑mundo, existencia en cuanto ser‑aquí (‑y‑ahora), Dasein, verdad en cuanto desocultación, etc., etc.

Pensar –de verdad, realmente– supone inventar conceptos. En el caso de Heidegger esto se realiza en parte a través de la experimentación con el lenguaje, quitándole la piel endurecida y sacándole su jugo, llevándolo al límite, para que en ese extremo, en esa tensión con la realidad a que quiere aludir produzca un efecto de desvelamiento, de remisión de las envolturas opacas en que el lenguaje ya desgastado y tópico se transforma. Ciertamente, el primer obstáculo que se nos viene encima es que Heidegger no habla de un mundo en que el ser humano sea el centro y, por lo tanto, el sujeto gramatical presupuesto de sus proposiciones, sino que en su discurso se presentan en cierto modo y medida autonomizadas determinadas actuaciones que habitualmente atribuimos a la acción del ser humano, del individuo. Si en Ser y tiempo todavía puede malentenderse el Dasein, que es el existir aquí y ahora en que el ser humano va siendo (monstruosa pero muy católicamente conocido en castellano como «ser‑ahí»), y tomarse como «ser humano», como «sujeto»; luego, cuando ya pase a hablar del ser, del acontecer, del pensar, el descentramiento de nuestras expectativas sintáctico‑semánticas (en última instancia no puede ser «el pensar» actor de sus acciones ni en consecuencia sujeto gramatical de oración alguna) resulta excesivo.

Y en el caso del lenguaje esto le llevará a sostener una tesis radical, en apariencia contraria al tópico que nos ocupa: es el lenguaje el que habla, y no el sujeto para expresar su interioridad. Y es que Heidegger no hace psicología –no se puede hacer ya «psico»‑logía–, sino que rastrea las pistas de lo que acontece, y del acontecer, en un mundo significante.

La idea proviene de finales del siglo XVIII; Novalis, el poeta pero también pensador alemán, la había avanzado ya cuando anotaba en una breve reflexión que el lenguaje sólo se ocupa de sí mismo, y por eso es capaz de reflejar el extraño juego de relaciones de las cosas.

La idea, bastante subversiva, tanto que sólo siglo y medio después hallará desarrollo suficiente (en los mismos años que Heidegger la desplegará también Merleau-Ponty en lenguaje bien diferente), había ido germinando y creciendo a lo largo del siglo XIX, hasta convertirse en nuestra época, eso sí, invertida y degradada, en un lugar común: el de la insuficiencia expresiva del lenguaje. Parece ser su autonomía la que lo convierte en instrumento, al darse por supuesto que la «esencia» del sujeto, lo más propio de cada individuo es algo que lo repele, que no se deja, o sólo malamente, verter en él.

En la segunda mitad del siglo XIX Nietzsche había hecho notar el salto que se da de la realidad ingenuamente entendida a la expresión lingüística, la diferencia insalvable —si no estuviera mediada por el mundo de la cultura; al fin y al cabo, la realidad es material, el lenguaje, espiritual: ¿cómo va a ser posible que haya adecuación, correspondencia en sentido estricto entre la una y el otro? En otro registro, mas dando cuenta de una experiencia afín, Hofmannsthal nos presentaba en La carta de Lord Chandos una crisis del lenguaje que ponía en entredicho el uso cotidiano y rutinario de las palabras para descubrir la verdadera realidad viva, el ser de la naturaleza y de lo humano que palpitaban tras él. Lord Chandos, tras pasar por el vértigo de las palabras vacías que «se [le] descomponían en la boca como hongos podridos», había creído reconocer «el lenguaje en el que [nos] hablan las cosas mudas».

De Nietzsche proviene el término que de tanta fortuna goza en la actualidad, o a Nietzsche se suele remitir, pues su impronta moderna viene de aquel otro de quien Nietzsche –injustamente– se burlaba, Schleiermacher: «interpretación». Todo es interpretación, se dice sentando cátedra, cátedra que no se ve conmovida por su dictamen. Pero también de Heidegger, que amplió el ámbito de aplicación de otro vocablo cercano, con el que suele hacer pareja: «hermenéutica». Ninguno de los dos, o de los tres, sin embargo, creo que hubieran sostenido nuestro segundo tópico: «cada uno hace su interpretación».

Heidegger parte, más bien, de lo contrario: en los términos con que nos estamos manejando podría decirse que aprender a hablar es aprender los tópicos adecuados a cada situación; naturalmente, como esto es en rigor imposible, queda ahí un margen de indefinición que posibilita el juego y, en definitiva, la libertad en el lenguaje, con el lenguaje. Pensemos en cómo juega el niño, mientras aprende a hablar, con las palabras, con la sintaxis; mas juega precisamente porque no sabe hacer un uso riguroso, rígido del lenguaje. Luego, en general, procura acomodarse, ceñirse a dicho uso, con ser imposible, y pierde la dimensión de exploración, creatividad y juego que el trato con el lenguaje en sus primeros momentos ha tenido. En ese sentido parece que ser un adulto bien educado consiste en haber aprendido los tópicos adecuados a cada situación. Naturalmente, queda siempre un resto de improvisación, de inconsciencia y ceguera u opacidad, en definitiva, de particularidad individual.

Heidegger hablará, así, de que el mundo se nos da «ya interpretado», obviamente, por nuestros mayores; en general por la tradición, en particular por el medio social en que nos eduquemos. No tratamos directamente con la realidad, digamos, empírica, sino que esta nos llega desde un comienzo ya interpretada, es decir, elaborada lingüísticamente: con sus nombres, pero también con sus relaciones, sus jerarquías, valoraciones, exclusiones, principios, etc., etc. Con el lenguaje se nos enseña toda una metafísica.

La realidad, pues, nos llega ya interpretada a través del lenguaje. Lo cual no quiere decir, como pretenden algunos contra la evidencia, que esté encerrada en el lenguaje; o, mejor, que esté definitivamente encerrada en el lenguaje. Pues el «encierro» o «cerramiento» con que el lenguaje articula la realidad, digamos, empírica es de una particular especie: encerrando, abre. El lenguaje no es una estructura cerrada, sino abriente, diferenciante. Por eso podemos pensar, realmente pensar —la realidad.

Pues bien, a la posibilidad que tiene el ser humano de pensar, de interpretar la realidad, su particularidad: a esto le llamará Heidegger hermenéutica. Ya en 1923 para Heidegger el ser humano, mejor: el existir humano es hermenéutico, capaz, por lo tanto, de interpretar su particularidad, escapando de la alienación a que nos entrega la interpretación ya hecha del mundo con que este nos recibe. El ser humano es capaz de entender su propia existencia y de desplegarla en cierta interpretación, es capaz de ir entendiendo su propia existencia y de ir desplegándola en una interpretación dinámica, siempre en movimiento. Para Nietzsche, esa era la principal fuerza o poder del ser humano. Heidegger va a anclar también ahí su pensamiento.

Ahora bien, que tenga esa posibilidad no significa que en cada caso lo haga, como se presupone en la versión «subjetivista» del segundo tópico. Más bien sucede lo contrario: como se apunta en Ser y tiempo, en la mayoría de las situaciones no soy yo, este particular, quien interpreta, quien habla, sino ese sujeto general que es la opinión pública, todos y nadie, el tópico. Por lo general, pensamos y expresamos el tópico. Mejor dicho, es el tópico el que habla en nosotros, eximiéndonos de pensar. Pues pensar es hacerse cargo de la propia existencia, articularla sobre el fondo de su impropiedad, y de ese modo hacerla propia. Para ello, naturalmente, no nos vale el discurso establecido sin más, que es siempre un discurso ajeno que, en todo caso, atrae y tranquiliza, pero también aliena y enreda; no nos vale, porque ese discurso público, mientras no lo asimilemos, mientras no penetremos en él hasta alcanzar las cosas de que pudiera dar cuenta, nos aleja de la realidad, impide el acceso verdadero a las cosas, envolviéndonos en la certeza y seguridad del «es lo que piensa todo el mundo». Aunque al mismo tiempo sepamos muy bien que mi vida sólo la vivo yo, y la vivo solo.

Y es que conviene también darse cuenta de que no hay pensamiento sin lenguaje, esto es, que no se puede pensar la particularidad de la existencia sin valerse del lenguaje. El tópico segundo en su versión no relativista tampoco es cierto: no existen contenidos de conciencia, sean percepciones, sentimientos, deseos o, en general, pensamientos que estén desvinculados del lenguaje. ¿Es que acaso es posible pensar sin palabras, como un chiste gráfico? Ciertamente, no son lo mismo pensamiento y lenguaje mas se hallan inextricablemente unidos. El pensamiento es el sentido entendido a partir de unas palabras (por supuesto, con su correspondiente contexto); el pensamiento, cuando es de algo ya conocido, acostumbrado no implica sino el susurro apresurado de las palabras que lo concitan, a veces ni eso, de ahí el que pueda parecer que hay pensamiento sin lenguaje, pensamiento mudo. Mas cuando hay que pensar algo no habitual, algo nuevo, entonces tenemos que desplegar el discurso completo que nos lo va entregando. No hay pensamiento previo a su expresión, por paradójico que parezca. Hay intención, hay esbozo, hay condiciones, pero sólo tras la expresión se sabe si es o no ése el pensamiento que se buscaba. Es más, la palabra lograda nos hace ver su sentido, y nos lo hace ver como algo anterior a la palabra. Así es el lenguaje en nosotros. ¿O es que no nos hemos descubierto nunca pensando lo que «no pensábamos», lo que no creíamos pensar, hasta que la expresión acertada hace que descubramos ese pensamiento que «no teníamos», que no podíamos creer que tuviéramos?

Por otro lado, prueba de que pensamiento y lenguaje no son lo mismo es que hay mucha palabra, mucha expresión que no responde a pensamiento alguno; se puede decir algo sin pensarlo; incluso se puede hablar sin pensar, sin pensar en absoluto.

Resulta, entonces, que ni la interpretación es nuestra, de cada cual, en la mayoría de los casos, ni hay interpretación o pensamiento sin lenguaje. El lenguaje no es, pues, algo tan externo como nos sugerían nuestros tópicos, al menos en la mayoría de los casos. Queda por ver si en el caso de hacerse efectivamente una interpretación propia, de pensarse efectivamente la existencia particular, se cumple alguno de ellos.

Este es el caso del que Heidegger se ocupa fundamentalmente: ya reconoce que en la vida cotidiana, en esa generalidad en que rige el tópico, se usa, se emplea el lenguaje como un instrumento. Ahora bien, si puede funcionar el lenguaje como instrumento, precisará, es porque en esencia no es un instrumento. Y lo vemos en la mera consideración de lo que es un tópico: cuando repito un tópico no soy yo el que habla, sino la opinión pública a mi través. Así, su tesis al respecto es que es el lenguaje el que habla y no el sujeto. Y no es el sujeto, además, porque este es una fabulación de la filosofía moderna.

Todo el pensamiento de Heidegger parte de la desconstrucción, del desmontaje de la noción moderna de sujeto, que en alguna medida se ha convertido en elemento imprescindible y rector de nuestra ideología cotidiana, de nuestro sentido común. La noción vaga de sujeto con que nos solemos pensar es de uno autónomo, centrado en su conciencia, que viene como quien dice a constituirle, y autor de sus actos, libremente decididos. Dicha noción deriva del sujeto ideal del conocimiento (pasado por el idealismo alemán): pura conciencia universal de la realidad. La universalidad y la realidad se han perdido en los últimos tiempos, pero se conserva una supuesta interioridad tipo conciencia, libre promotora no ya sólo de sus actos sino también autora de la continua interpretación del mundo.

Dicho sujeto quizá sea un ideal del conocimiento, pero lo cierto es que la relación del ser humano con el mundo que le rodea no es de conocimiento, sino práctica –el conocimiento es uno de los aspectos de la práctica, y en cualquier caso no siempre se realiza en condiciones ideales–, lo que significa que no hay sujeto que se sitúe «enfrente» del objeto que ha de aprehender, sino siempre inmersión del ser vivo en su medio, que es la realidad natural‑y‑cultural, lo que aquí estamos llamando «mundo»; recuerdo: realidad no meramente empírica, sino significante, realidad con sentido o tendente al sentido, en principio de siempre ya interpretado, pero también abierto a recibir sentidos diferentes, como podemos ver que sucede constantemente. Sobre ese fondo de una relación primaria podrán recortarse luego relaciones concretas de conocimiento, pero sólo sobre ese fondo, sólo dentro de ese ser‑de‑mundo que es la existencia. No vivimos, pues, como sujetos, no estamos enfrente de un mundo que fuera posible objeto de nuestro conocimiento —estamos inmersos en él, como el pez en el agua o el pájaro en el aire.

Pero es que, además, tampoco somos pura conciencia; ese es otro ideal del conocimiento, o de lo que sea. Somos cuerpo, cuerpo en acción, somos práctica: en nuestras actividades, relaciones, etc., lo que no es conciencia tiene un papel primordial, más que primordial. Constantemente se nos olvida. El olvido es fundamental no sólo para la conciencia, para la buena conciencia, sino simplemente para ser y actuar: cualquier hacer bien hecho entraña in‑conciencia: desde el andar, correr y bailar hasta el propio hablar.

Dejo de lado la cuestión de si somos autores libres de nuestros actos; seres‑de‑mundo en gran medida inconscientes, la cuestión arrastraría muchos matices. Sea como fuere, desmontado y desfondado el sujeto, queda sin dueño el instrumento lenguaje. Más bien, estamos viéndolo, resulta que el lenguaje se nos ha metido dentro de lo que parecía ser ese sujeto, y en alguna medida, al menos de partida ha pasado a constituirlo: acompaña siempre a lo que se supone es lo más íntimo y propio de cada uno, sus pensamientos; es más, en la medida en que el pensamiento es el sentido de la palabra, ha venido a formarlos; pero incluso es capaz de hallar expresión por el sujeto incluso contra lo que éste piense, pues lo que decimos, por bien pensado que esté, deja siempre lugar al exceso de sentido, puede significar otra cosa.

Por eso insistirá Heidegger en que el hablar el lenguaje no es una actividad humana, sino que es el lenguaje el que habla en nosotros, gracias a nosotros. Incluso en el caso de que nos liberemos del tópico y pensemos por nosotros mismos. Pues, contra lo que pudiera entenderse en la noción de propiedad o autenticidad (así se suele conocer) de Ser y tiempo, el pensamiento propio no es interpretación de una individualidad solipsista, sino del ser. Veamos cómo lo articula.

Lo que Heidegger quiere decir con «hermenéutico» es que el ser humano, con un curioso plegarse que le caracteriza, no sólo es, sino que, siendo, «trae noticia» de ese su ser –su estar siendo– y del ser en general —y entiéndase «ser» como el simple infinitivo que es, no como mística sustancia ni psicológicos abismo o profundidad. Traer noticia es lo hermenéutico. Y ese traernos noticia, ese informarnos es algo que se da en nuestro propio ser. Cómo, no lo sabemos, pero se da así en nuestro ser, por nuestro ser, no es la conciencia la que lo hace. La conciencia es el lugar de llegada, la estación término del mensajero «hermenéutico», mas no el viaje ni el origen. Vivimos, vamos viviendo, y parte de ese vivir se nos va vertiendo, convirtiendo en pensamientos, en palabras. Puede que esos pensamientos, que esas palabras sean las convencionales que parecen ajustarse a las circunstancias más generales de nuestra vida, puede, y en alguna medida eso sucede siempre, que los pensamientos, que las palabras que la vida nos trae se ajusten mejor a nuestra propia y particular existencia.

Ahora bien, para ver esto, para entenderlo de verdad hay que suspender el prejuicio de que es el sujeto autónomo y consciente de sí el que interpreta, el que pone palabras a su inconmovible lucidez. Cuando uno improvisa un largo discurso sobre un asunto complejo, cuando uno responde con argumentos bien trabados a una objeción inesperada, ¿vamos pensando y luego traduciendo a palabras o sencillamente van saliendo las palabras de nuestro boca sin que antes de oírlas supiéramos muy bien qué íbamos a decir? O, desde el otro lado, cuando escuchamos lo anterior ¿hemos de ir convirtiendo las palabras en pensamientos o sencillamente el sentido se nos va dando, con su claridad, sus tropezones y desvíos, o su oscuridad insalvable?

Si tenemos en cuenta esas dos experiencias comunes, entenderemos que no se trata ya de una metáfora: es el lenguaje el que (en el fondo) habla en nosotros, por más identificados que nos podamos sentir con esa voz que va hablando a través de nosotros, que nos va dictando lo que decir.Es en los textos de los años cincuenta donde Heidegger va desplegando dicha tesis. Y el despliegue de dicha tesis consistirá en remitir el lenguaje al ser, más en concreto, al acontecer propio o de lo propio, que es como llamará en esos años al ser, título éste –el de «ser»– heredado de la metafísica, y demasiado cargado como para poder ser desconstruido, desmontado y presentado de nuevo. Pues la metafísica era la que se había olvidado justamente del ser al haberlo interpretado como ente por antonomasia, fuera Dios o alguno de sus avatares. Por ello recuperará un término que empleara ya en los primeros años veinte y que en lenguaje corriente significa ‘acontecimiento’, Ereignis. No es este sentido, empero, el que le interesa destacar, sino el de «percepción de lo propio», acontecer en que lo propio acontece y acontece para mí. Dicho de modo más intuitivo: esos momentos pregnantes de la existencia.

La enmienda que Heidegger propone de la metafísica pasa por el reconocimiento de que el ser no es un ente, sino lo que hace que aparezca lo ente, es el haber de lo que hay, en ese doblez de haber y lo que hay. Haberse olvidado del ser es olvidarse del «haber», quedarse sólo con «lo que hay», reducir el mundo a cosas, y a cosas que sin ser cosas son tratadas como tales, por ejemplo, los seres humanos. El ser, entonces, no es otra cosa, ni más grande ni más esencial ni más íntima: es lo que se olvida cuando nos quedamos con lo que hay, es lo que se retira o permanece oculto cuando nos encontramos con lo que aparece. Inseparables, entonces, ser y aparecer, ser y apariencia, tal es el acontecer en su doblez.

Así pues, el lenguaje que pueda hacerse cargo de tal doblez tiene que corresponder tanto a la presencia de lo ente como a la ausencia del ser, ha de albergar la ocultación como origen de la desocultación de lo que percibimos.

Ya desde sus primeros escritos, y recurriendo a Aristóteles, Heidegger había señalado que lo propio del lenguaje es mostrar: las palabras no representan el mundo, no lo copian, sino que lo muestran, nos lo muestran, acercándonos una presencia que no está delante o que, estando delante, no era explícita. Nos muestran el mundo, advirtiéndonos de que hace frío antes de que lo experimentemos en propia carne, señalándonos la nube amenazante que no habíamos visto. El lenguaje nos hace ver. Pues a eso es a lo que apunta el decir. En el mundo del lenguaje en que vivimos inmersos no hay sólo tópicos, hay también decir de verdad, que muestra lo que hay.

El lenguaje, cuando dice algo, nos hace ver, nos muestra algo; claro está que se puede hablar sin decir nada, y entonces el lenguaje es puro ruido, pura consigna —de este sabemos ahora mucho. Así pues, Heidegger precisaría, el lenguaje, lo más propio del lenguaje remite al decir, a lo que se despliega en el hablar, y eso que se despliega es mostración del mundo. Ese mostrarse sí que no puede atribuirse a la actividad humana: es un mostrarse que precede al decir. Así señalará Heidegger que a todo decir precede un dejarse decir, que es dejarse mostrar. No es actividad humana mas tampoco pasividad; dejarse decir, dejarse mostrar es un modo de estar, una manera de ser, Implica escuchar. Pero escuchar ¿qué? Lo que dicen las cosas, el mundo: el que habla, el que dice es el lenguaje entreverado en el acontecer de lo propio. No es tanto que pronuncie palabras, obviamente, cuanto que articula la realidad, dotándola de sentido.

Fijémonos que en realidad sólo se trata de tomar en serio, y no como mera figura retórica, esa locución tan consolidada de «a ti ¿qué te dice esto?», una situación, un acontecimiento. Pues lo que no hay que olvidar es que en toda percepción hay un decir, un decir impreciso, vago o confuso, pero un decir, una potencialidad discursiva, una querencia del acontecer a hacerse propio, a devenir sentido. —El sentido común protesta y dirá: no es el acontecer, somos nosotros, los seres humanos... Por supuesto, pero es que (aquí) nos estamos siempre refiriendo –piénsese: de otra cosa no se puede hablar– al acontecer‑para‑los‑seres‑humanos, al mundo. Y en ese acontecer con querencia de sentido hay que dejarse decir, hay que saber escuchar para luego poder dar expresión concreta, efectiva a lo que en su propio silencio nos dice el acontecer.

En ese sentido, dirá Heidegger, el lenguaje necesita del ser humano, pero eso no es lo mismo que decir que el lenguaje sea una actividad humana. No es el ser humano el que transpone en palabras lo que se le aparece, no es uno el que dice lo que le parece, sino que «es el decir que muestra el que hace que haya aparecer o no‑aparecer». No hay aparecer sin palabras, no hay imagen pura desvinculada del todo del lenguaje: antes del lenguaje no hay ser humano, no hay mundo. El decir que muestra es la manera más propia del acontecer. Es entonces cuando puede hablarse de la verdad de la palabra.

Se nos ha hecho creer que vivimos en un mundo material –la realidad empírica– al que el ser humano ha añadido lo que se llama en sentido amplio cultura, parte de la cual es conocimiento que se corresponde con dicha realidad empírica –ciencia–, y el resto viene a ser, aun en su inexplicable multiplicidad, asunto subjetivo ajeno a la verdad o mero entretenimiento –ideología, literatura, etc.–, por remitirme sólo a lo lingüístico de la cultura. Se nos ha hecho creer pero es insostenible: el lenguaje está tan inserto en esa realidad empírica que crece de ella; está metido dentro de nosotros, y nosotros dentro de él, lo queramos reconocer o no. Y es que lo lingüístico tiene un par de rasgos que lo hacen fundamental, esencial en el entramado de la cultura: 1) que no hay mundo sin lenguaje; 2) que el mundo de la cultura lingüística se va sedimentando.

1) Para el ser humano no hay mundo sin lenguaje, y por cuanto no podemos salir de nuestro ser humanos, habrá que admitir que no hay realidad empírica pura, esa abstracción del «científico ingenuo». Y el lenguaje no muestra su presencia en el mero hecho de que las cosas tengan nombre, de tal modo que las que no lo tienen aún no existen –lo que ya es bastante–, sino que estructura con sus elementos morfológicos (substantivos, adjetivos, verbos, etc.) una manera de entender esa realidad empírica, que es la humana, y, sobre todo, con las determinaciones concretas de una forma básica de pensar (que es la metafísica de cada tiempo y lugar, recogida en el sentido común) abre un mundo, dejando además la posibilidad de que dicho mundo siga abriéndose o recreándose en determinadas direcciones. En la percepción hay lenguaje: no oímos ruidos «puros», oímos en concreto los coches que pasan por la calle, el viento del noroeste que sopla rugiendo en la terraza; no vemos «impresiones lumínicas», sino los árboles, el cielo, una mancha rápida, que podría ser un ciervo... —No es, realmente, el oído el que oye ni el ojo el que ve, somos nosotros. Y como somos seres lingüísticos articulamos siempre lo indeterminado de la realidad en determinaciones concretas, y cuando eso no es posible, chocamos con el sinsentido, y éste nos absorbe, y si no lo vencemos, aunque sea mediante figuraciones, nos anula —porque nuestro cuerpo necesita el sentido casi como el aire que respira.

En fin, podría decirse, exagerando para que se entienda, que más que hablar de lo que se ve, vemos aquello de lo que se habla —eso es lo que Heidegger quiere decir al afirmar que es «el decir que muestra el que hace que haya aparecer o no‑aparecer».Y es que,

2) a diferencia de otras creaciones simbólicas o culturales, el lenguaje se va sedimentando y va configurando el mundo, un «mundo de la cultura», podríamos decir, si no existiera el peligro de que se oponga a esa realidad empírica «pura» tan difícil de borrar de nuestros prejuicios. Las palabras que otros antes dijeron y repitieron y de muy diversas maneras (sea como conocimiento, como moral, como literatura, sea como lo que fueran) han pasado a formar parte de la existencia y de la verdad de un mundo determinado, de un momento determinado de la cultura y de nuestras existencias.

Es lo que tiene el lenguaje: al ser histórico se va sedimentando desde el primer momento en que se habla sobre la supuesta realidad, y pasa así a constituirla. Eso encierra, por un lado, el peligro de que se convierta en un mundo como quien dice aparte, y se transmita sin ser contrastado con la experiencia concreta del momento. Por otro, sin embargo, es el punto de partida del descubrimiento del mundo tal como se nos presenta en nuestro momento. Percibir cualquier cosa es percibir el mundo, pues las cosas no son objetos aislados sino siempre inmersos en «tramas» de significación que en última instancia forman una gran trama a que se puede llamar mundo. Dichas tramas son lo que llamamos cultura, que no es, contra la creencia «dualista», una superestructura, como diría un marxista, sino una estructura, una articulación abierta y plural de eso que, para entendernos, llamamos «realidad empírica», inseparable, no obstante, de su trama significante.

En ese mundo ya interpretado es en el que vamos entrando al aprender la lengua. Y ese mundo se va integrando o compaginando con la experiencia concreta del existir. Es así como va adquiriendo el lenguaje su carácter de verdad; al fin y al cabo, la verdad es a lo que el lenguaje tiende, su límite. En la medida en que aprendemos a la vez a vivir y a hablar, nuestro lenguaje se va haciendo a la realidad en que le toca vivir. Se va hinchando de vida y va haciéndose parte de nuestra vida, por lo que a la larga el lenguaje pasa a estar también vivo y a ser vida, y vivimos hasta en el lenguaje. Sólo a quien el lenguaje le queda lejos, aquel para quien se halla desprovisto de vida –¿será posible?–, puede parecerle un instrumento. Pero, por eso mismo, el insistir en que sea un instrumento hace que, en última instancia, acabe convirtiéndose en tal; y las consecuencias no son difíciles de imaginar: un desconocimiento creciente de lo que el mundo y la vida sean, una cada vez mayor incapacidad de pensar. Y a eso contribuye hoy, supongo que bienintencionadamente, eso sí, hasta la propia enseñanza.

Prueba de que el lenguaje participa de nuestra vida y es vida está en lo afectivo de las palabras; en el hecho, por ejemplo, de que una historia nos pueda afectar con independencia de que sea verdadera o no —ahí el poder de la literatura..., y de la publicidad. Prueba aún más concluyente: esa necesidad fisiológica de ponerlo todo en palabras aunque sólo sea para uno mismo. Todo lo que vivimos tiende por eso a ser contado, a volcarse, a verterse en lenguaje.

Y cuando las palabras aprendidas no satisfacen, cuando el existir propio desborda lo ya dicho en el lenguaje, busco entonces la expresión distinta, la expresión propia de mi experiencia, del acontecer. Y es en este momento donde se puede descubrir lo más propio del lenguaje: su productividad, la que en el lenguaje sedimentado estaba oculta o como encubierta. El acontecer se nos da, y se nos da también como decir insonoro, como lenguaje de las cosas mudas, abriendo y poniendo el camino que lleva de ese decir al hablar del ser humano, marcando así lo que sea mostrarse, ver, y permanecer velado. De ahí el que la palabra que se sostenga en el acontecer haya de comportar también cierto silencio, haya de llevar la marca de su origen.

Es, por lo tanto, el acontecer de lo que acontece el que nos habla, en su silencio, y nosotros, si queremos entender algo, hemos de escuchar, de atender a lo que acontece en su acontecer. Lo que luego, bien oído y aprendido, seamos capaces de decir será una respuesta, un corresponder al haberse dejado decir por el acontecer de lo que acontece.

Y ese acontecer es propiamente acontecer cuando se da de propio y nos apropiamos de él, siendo el lenguaje la manera más ubicua –no la única, por supuesto– de hacerlo. El lenguaje, así, remite en propiedad no tanto a la subjetiva experiencia de quien lo habla, cuanto al acontecer de lo que acontece, que siempre viene en algún modo estructurado, esto es, diferenciado y articulado, a través de esa trama significante en que vivimos, y de la cual vivimos, sintiendo, pensando, obviando, actuando. Para que tal función se cumpla hay que escuchar: escuchar el acontecer, lo que se muestra y lo que se oculta, conservado en su ocultar. Cuando esto es posible, se puede entonces atender a lo que acontece en propiedad, escuchar el silencio que el acontecer impulsa en la trama que es el mundo y acaso, sólo entonces, oír lo que dice esa voz del silencio, cómo nos habla el ser.

Los poetas, los escritores lo han sabido siempre, y en cualquiera, digo yo, salvo acaso en algunos desgraciados, aún alienta el rescoldo de ese vivir el lenguaje y en el lenguaje; sólo que en una época en que se desprecia la palabra y sólo la fuerza o, en el otro extremo, el sentimiento parecen valer, cada vez es más difícil reconocer que en lo que nos acontece palpita el germen de la palabra. Porque eso exige escuchar, escuchar –diría Heidegger– el ser, mudo obviamente, no hay aquí mística alguna, el ser, lo que acontece en lo propio de su acontecer, y dejar que nos llegue esa palabra germinal, das Geläut der Stille, «el son del silencio», lo que tenga que decirnos el mundo en su movimiento.

Heidegger se arrepintió de haber lanzado la exitosa fórmula con que en su momento vinculó ser y lenguaje: «el lenguaje es la casa del ser». Se arrepintió porque el adagio confundía más que aclaraba; una de las causas de que confundiera estuvo precisamente en su éxito, en el hecho de la repetición descontextualizada. No lo vamos a remediar aquí. Yo diría, sin embargo, que acaso mejor que la «casa» del ser, lugar de encierro, símbolo de tradición, es el lenguaje el jardín del ser, terreno civilizado de lo abierto, ordenado y articulado, bien que contingentemente conquistado (mientras en él se laboree), espacio de experimentación en que acontecer mudo y palabra se encuentran y conjugan.

No sé si hoy se sigue cuidando tal jardín o se está pensando ya en cubrirlo de hormigón, mucho más limpio, o en hacer de él parque de aventuras o juego de consola; sí que cada vez va resultando más extraña y urgente una experiencia íntima de la lengua como la que José Ángel González Sainz expone en su última novela, Ojos que no ven: «...como si no sólo dijera las palabras sino igual que si se hubiera metido por ellas para haber estado en lo que ellas decían, igual que si se hubiera inmiscuido de tal modo en el lenguaje y hecho uno con él hasta tal punto, que hubiera acabado pudiendo estar en el lugar de los hechos y hasta siendo él mismo lo hecho.» —Y es que no se trata de si hoy se habla bonito o no, de si el léxico es rico y la sintaxis, adecuada; se trata de pensar o de no pensar, de ir mal que bien hallándose uno mismo o de consumir el tópico, y, bien mascullado, regurgitarlo o evacuarlo.

Jaime Aspiunza, Heidegger y el lenguaje, fronteraD, 04/11/2010

El éxito de este panfleto hesseliano del que se han vendido casi 5 millones de ejemplares en unos 100 países del mundo expresa la cristalización de un malestar de prácticamente toda la Humanidad de clases medias y obreros frente a unas estructuras cada vez más crueles y expoliadoras.

El éxito de este panfleto hesseliano del que se han vendido casi 5 millones de ejemplares en unos 100 países del mundo expresa la cristalización de un malestar de prácticamente toda la Humanidad de clases medias y obreros frente a unas estructuras cada vez más crueles y expoliadoras.