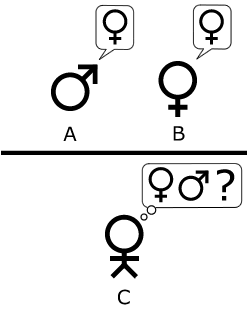

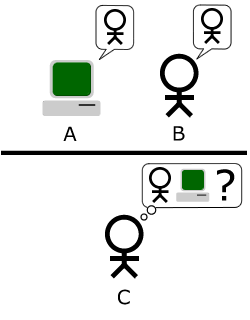

Hacia 1950, cuando aún no se habían llevado a cabo los primeros desarrollos básicos en el campo de la inteligencia artificial, Alan M. Turing, el genio matemático inglés que sufrió la persecución del establishment de su país por declarar que era homosexual, propuso el siguiente escenario: sean tres personas, A es un hombre, B es una mujer y C es una persona cuyo sexo es inconsecuente. C no puede ver ni a A ni a B, que están en habitaciones separadas y, mediante determinadas preguntas emitidas a través de un teletipo, C debe distinguir al hombre de la mujer por las diferencias en las contestaciones de uno y otra. Las respuestas pueden ser ciertas o falsas. A este escenario le cambiamos un personaje: ahora el hombre es sustituido por una computadora. La pregunta es en este caso: ¿puede el analista C distinguir a la máquina del ser humano? Turing propone que este es un test (desde entonces denominado el «Test de Turing») que permite responder a una pregunta mucho más ambiciosa: ¿pueden las máquinas mostrar un comportamiento inteligente?

En nuestros viajes al pasado, a los orígenes del conocimiento, hemos visto como el juego evoluciona del misterio. Ocurre así también en la protohistoria de la IA, que se remonta 1000 y hasta 2000 años atrás con historias tan vagas como la del Golem o la clásica figura de Frankenstein, anécdotas que van señalando un deseo común del hombre: el dominio sobre las particularidades de lo que llamamos «vida» o «materia viva» y la generación artificial de sus propiedades. El ajedrez posee también su parcela de protagonismo en esta tendencia a la «simulación» de los fenómenos vitales mediante medios mecánicos, electrónicos o digitales. Es más, no pocos Cs, de sexos inconsecuentes, tendrían grandes dificultades en discernir entre un Gran Maestro y un software actual de juego solo con mirar el transcurso de una partida. El ajedrez ha pasado ya el Test de Turing.

En nuestros viajes al pasado, a los orígenes del conocimiento, hemos visto como el juego evoluciona del misterio. Ocurre así también en la protohistoria de la IA, que se remonta 1000 y hasta 2000 años atrás con historias tan vagas como la del Golem o la clásica figura de Frankenstein, anécdotas que van señalando un deseo común del hombre: el dominio sobre las particularidades de lo que llamamos «vida» o «materia viva» y la generación artificial de sus propiedades. El ajedrez posee también su parcela de protagonismo en esta tendencia a la «simulación» de los fenómenos vitales mediante medios mecánicos, electrónicos o digitales. Es más, no pocos Cs, de sexos inconsecuentes, tendrían grandes dificultades en discernir entre un Gran Maestro y un software actual de juego solo con mirar el transcurso de una partida. El ajedrez ha pasado ya el Test de Turing.Veamos cuatro mitos-leyendas-cuentos que llaman la atención en la protohistoria de la inteligencia artificial; cuatro elementos que han intuido y construido la historia del conocimiento. Cada uno muestra distintas facetas, muy humanas todas ellas, que nos traen cuatro nuevas metáforas de la cultura: el deseo, la necesidad, la curiosidad y el poder.

El deseoAquello que queremos, lo que ansiamos tener, ¿qué decir del deseo? El amor ya se sabe que mueve montañas y hasta es capaz de generar vida a partir de la materia inanimada, o así nos lo cuentan en la historia de Pigmalión y Galatea, mito clásico del Libro X de Las Metamorfosis de Ovidio. El rey griego Pigmalión, habiendo renunciado al amor de las mujeres, esculpe una bella escultura de marfil de la cual se enamora y a la que le será concedido el don de la vida gracias a la intervención de la diosa Venus. La historia se ha reescrito decenas de veces: Bernard Shaw y su Pigmalión o la célebre My Fair Lady, llevada a Broadway y al cine; en esta ocasión, la escultura será la inculta florista que enamorará al filólogo Henry Higgins: «just you wait, Henry Higgins, just you wait!».

Esta historia representa un punto de partida desde el cual se alimenta la imaginación de culturas y sociedades a través de la leyenda, igual que en la propia creación de Adán a partir de una masa de barro informe. La intervención divina es fundamental para crear «vida» tanto en la mitología judeocristiana como en la griega. Por eso no es totalmente justo incluirla como antepasado de la IA. En el próximo mito, el Golem, será un humano quien recree la vida, pero todavía como mediador entre lo divino y lo terrenal. Solo a partir de Frankenstein, como testigo de la novedosa fe en la ciencia del siglo XIX, encontraremos la visión de la generación de vida por medios físicos gracias al talento humano y no a la intervención divina.

La necesidad

La necesidad surge de la mano de la leyenda del Golem, de la tradición judía askenazí, en donde se presenta también la idea de una escultura que cobra vida, pero esta vez no con fines amorosos, sino como recurso defensivo para enfrentarse a las inacabables persecuciones sobre el pueblo judío en Europa. La historia cuenta que Loewenstein, un famoso rabino de Praga del siglo XVI, alarmado por los constantes ataques de los cristianos centroeuropeos sobre sus convecinos hebreos, decide crear un autómata a partir de una escultura de barro, a la cual da vida gracias a una serie de enunciados cabalísticos (de aquí la intervención divina a la que nos referíamos). El Golem será protector de los judíos de Praga hasta que, fuera de control, deberá ser restituido a su condición inerte.

La necesidad surge de la mano de la leyenda del Golem, de la tradición judía askenazí, en donde se presenta también la idea de una escultura que cobra vida, pero esta vez no con fines amorosos, sino como recurso defensivo para enfrentarse a las inacabables persecuciones sobre el pueblo judío en Europa. La historia cuenta que Loewenstein, un famoso rabino de Praga del siglo XVI, alarmado por los constantes ataques de los cristianos centroeuropeos sobre sus convecinos hebreos, decide crear un autómata a partir de una escultura de barro, a la cual da vida gracias a una serie de enunciados cabalísticos (de aquí la intervención divina a la que nos referíamos). El Golem será protector de los judíos de Praga hasta que, fuera de control, deberá ser restituido a su condición inerte.Encontramos aquí una referencia a los peligros de generar artificialmente aquello que debiera ser dejado a la evolución natural. Una idea que se repite una y otra vez en la historia del pensamiento. Por ejemplo, hoy en día encontramos una corriente de oposición a la ingeniería genética como nueva «amenaza» frente al «orden natural de las cosas». Se trata del mismo debate sobre la posibilidad de que un programa de ajedrez sea capaz de destronar al campeón del mundo. En ambos casos, el debate está mal planteado: las respuestas se aglutinan alrededor de la capacidad del ser humano de trascender la naturaleza, una capacidad que nos otorga nuestra singular manera de ser animales.

La curiosidadAquellos que sean de mi generación se acordarán de En equipo, uno de los grandes temas del Aviador Dro y sus obreros especializados, donde parafraseaban a H.G. Wells (La guerra de los mundos, El hombre invisible o La máquina del tiempo): «La curiosidad ahora es mi motor». Y así es. No hay fuerza más poderosa para la creación humana, lo que hacemos pasa por esa curiosidad insaciable que comienza en nuestra niñez: todo lo queremos saber, contar, decir, probar, preguntar. Todo movimiento en ajedrez es el fruto de un acto de curiosidad. Queremos averiguar inexorablemente qué ocurrirá, si nuestra propuesta fue buena o si más nos hubiese valido ensayar un movimiento o una idea diferente. En esta protohistoria de la inteligencia artificial, poniendo una segunda advertencia sobre los peligros que acechan detrás de la conquista de los secretos de la vida, encontramos a Mary Shelley: la curiosidad del Doctor Frankenstein lo lleva a experimentar con trasplantes y con la energía eléctrica procedente de las descargas de los rayos de las tormentas para generar vida a partir de un cadáver al que le añadirá un cerebro privilegiado. Un error en la «elección» del cerebro (se usará el de un criminal en lugar del cerebro de un científico) hará que la historia termine mal. Nuevamente, los peligros de jugar con aquello que «no comprendemos».

El poderUna interesante interpretación del mito de Pigmalión se encuentra en la fabulosa película del cineasta austriaco Fritz Lang, Metrópolis, rodada en 1926. En dicha película, la bella protagonista es sustituida por una perversa réplica mecánica para generar el caos entre los trabajadores explotados por la mecanización y el trabajo en cadena. Esta versión del mito trata sobre el control de los medios de producción a través de la tecnología. La creación de vida para perpetuarse en el poder. En esta ocasión, no hay acción divina en la transmutación vital de la máquina. Como en el caso de Frankenstein, la conquista del secreto de la vida se logra gracias a la capacidad técnica humana. La metáfora del poder se deja ver a través de toda la historia de las civilizaciones: el hechicero y el chamán que curan a los miembros de la tribu, el adivino que lee las estrellas y predice los eclipses. El conocimiento engendra dominio y éste asombra y enaltece.

El control de los procesos que dan lugar al fenómeno vital, la generación de vida a partir de la materia inerte, la trascendencia de las restricciones impuestas por el tiempo sobre nuestro propio paso por el mundo es la antigua idea de la conquista de la vida eterna. La paradoja final que traen estas metáforas es la siguiente: en la tradición judeo-cristiana es justamente la curiosidad por los frutos del árbol del conocimiento la que «condenará» a la especie humana a una existencia finita. ¿Será quizás que nos rebelamos contra los designios divinos y, esta vez, para volver al estado «natural» de la vida eterna, nos apartamos de la fe religiosa y nos acercamos a la ciencia como medio de liberación? La ciencia ha destruido a los dioses para erigirse ella misma como medio para trascender las trabas físicas de la vida. Es en realidad el triunfo de la especie humana y de la capacidad creadora de nuestro cerebro. No me cabe la menor duda de que si nuestros antepasados hubiesen tenido el conocimiento y la capacidad tecnológica de hoy ¡en vez de escribir el Antiguo Testamento hubiesen escrito un libro de ciencia ficción!

Por cierto, se me olvidaba; la máquina de ocho pisos de Trurl murió desafiante, afirmando que dos más dos eran siete.

Diego Rasskin Gutman, Inteligencia natural, Inteligencia artificial: 2+2 = 7, jot down, 16/08/2013