| by Paolo Troilo |

Y esto reclama un modo de hablar, aquél en el que quien habla otorga su voz y su palabra, pone su vida a presto, la prepara y la da como un comienzo referencial, ofrece indicios e impulsos que son inicios que han de fructificar más allá de lo dicho. No, imposiciones. Por ello, se trata de persuadir adecuadamente, es decir, de propiciar hacer algo, de impulsar a tomar una decisión, a adoptar una resolución, cuyos riesgos no se evitan si se hace convencido. Sin embargo, dado que no se preserva la simple estructura de "el que persuade" y "el que ha de ser persuadido", conviene recordar que se trata, en primer lugar, de una convocatoria a tomar parte en una conversación, a formar parte de un coloquio, a entrar en un banquete de la palabra en el que quepa siquiera decir «no».

Todo el arte de hablar se centra, según Cicerón, en tres medios de persuasión. Probar: un poner a prueba la verdad de lo que se sostiene y mostrar que son verdaderas las aserciones que defendemos. Conciliar la aquiescencia de los oyentes, esto es, conciliarnos con su benevolencia. Despertar las emociones que reclama la causa, excitar los afectos que más implican en lo dicho. Es conocido, entonces, que el persuadere de la elocuencia busca probare, conciliare o delectare y mouere. Para nosotros, ya la persuasión viene a ser un deseo de ganar participación, que es propiciar la de los demás y, a su vez, ganar en participación, que es reconocer su implicación en la posible verdad de lo que uno dice. Pero ese ganar supone, a la par, un determinado disputar y esgrimir razones y argumentos, y no descalificar. De lo contrario, cabría aludir no a la inutilidad del hablar, sino a algo peor, a su ineptitud. Por ello, lo que se ha de decir no ha de estar desvinculado del modo de decirlo. Y, menos, se ha de insultar. Es el medio ideal para ni resultar convincente, ni ser persuasivo. Desde luego, tendemos a acercarnos a quien es insultado, mientras quien insulta se nos aleja más por hacerlo.

La capacidad de alcanzar la aquiescencia, el acuerdo, la creencia o la verdad, la justicia y el sentido de lo que sostenemos, de lograr adhesión, de obtener una acción, de acompañar a adoptar una posición, comportan la deliberación como argumentación. Y no basta refugiarnos en alguna suerte de pereza, o de violencia, o de poder. No digamos, de arrogancia. Porque, además, insiste Cicerón, no sólo se ha de aguzar y tener expedita la lengua, sino también el pecho lleno y colmado de conocimientos agradables, variados, ricos y abundantes. El arte del pensar y el del bien decir no han de estar separados. Es el bien decir del bien obrar, esa elocuente sabiduría. De ahí la necesidad de la experiencia, del estudio, del conocimiento, porque todo el calor, la fuerza y la capacidad del bien decir desaparece cuando el que habla no ha meditado convenientemente en su discurso y no lo cuida.

Ello significa que persuadir requiere un hablar adecuado y conveniente. Exige tramar de una determinada manera, disponer, articular. Y conciliar ánimos (lo que implica una cierta suavidad en la dicción), instruirlos (que exige viveza de ingenio), moverlos (que pide vehemencia). Se persuade así de lo que se dice. Esto supone que el impulso de la voluntad, los argumentos aducidos y las agitaciones del ánimo reclaman espíritu cultivado. Semejante cuidado y formación provienen y se nutren del uso, de la instrucción, de la lectura y del escribir. De hecho, hablar, leer, escribir y conversar propician la condición del persuadir. Sólo así es posible llevar a movimiento, poner en acción. Persuadir supone entonces alterar y agitar, una convulsión que mueve a obrar en la vida y en la conversación con los otros, pero no es una impositiva, y menos aún, ofensiva descalificación del decir ajeno.

Leída de este modo, la persuasión no se reduce a un mero conciliar ánimos, sino que además ha de lograr la armónica concordancia de todos los elementos que componen el discurso. Se trata de convocar al acuerdo de los interlocutores y también de las exigencias y situaciones sociales del discurso. Con ello se expresa convenientemente el prâgma, el éthos y el páthos y la persuasión es adecuada. Y ahora no nos referimos sólo a la actitud del que habla, ni a las causas que hacen que sea persuasivo para el auditorio, a su sensatez, a su virtud o a su benevolencia. Más aún, se precisa talante y decoro, que implican radicalmente a lo que se dice.

Releídos desde esta perspectiva, el juego de estos términos clásicos resulta fecundo. El talante no es solamente el de quien habla, es la capacidad de abrir posibilidades para que los demás puedan incorporarse a lo que se viene diciendo. Para ello ha de manifestarse, no como quien transmite un mensaje e impone unos contenidos, cuanto mostrarse digno de crédito, lo que únicamente se logra si el discurso es dicho de tal forma que hace a quien habla susceptible de merecerlo.

No es tarea de desbroce, sino de justificar, de argumentar, que es elegir, formular, presentar, interpretar... para procurar modificar las disposiciones, y siempre en el campo de lo verosímil, de lo aceptable. Tramar este tejido no consiste en ofrecer una cadena demostrativa. Es la configuración de lo discutible, que propicia una toma de posición. Y se puede ser contundente sin necesidad de ser descuidado.

El interlocutor no es un oponente al que hay que reducir, sino alguien con quien hablar, siquiera para disentir. Precisamente, en Platón, la persuasión es un fenómeno de incorporación social, decisivo en la convivencia comunitaria e imprescindible para que el ciudadano obre por su cuenta. La persuasión concierta con otros y concita al acuerdo. Acordar dice más de esta coimplicación y copertenencia, quizás de una tarea y búsqueda común de resultados siempre precarios y necesarios. Semejantes acuerdos efímeros no quedan fijados, no zanjan todo desacuerdo, aunque nos dan pausa imprescindible de respiración, para proseguir.

Ciertamente, la intención comunicativa y la eficacia persuasiva forman parte de esta práctica argumentativa. Es cuestión de decir lo que puede ser convincente y de considerar a aquellos a quienes uno se dirige. En su aceptación también se ponen en juego nuestros prejuicios. Y en evidencia múltiples intereses. No faltan las tergiversaciones y no siempre nos encontramos con la mejor intención. Pero, si no nos sobreponemos a ello, estamos acabados. No solo individualmente, sino como seres humanos. Nos reconocemos mediante la experiencia de pertenencia a ese horizonte de conciencia común. Así considerado, tal vez no temamos coincidir. Y menos aún nos atemoricemos si alguien casi nos convence. No digamos, si lo hace.

Ángel Gabilondo, Casi nos convence, El salto del Ángel, 03/12/2013

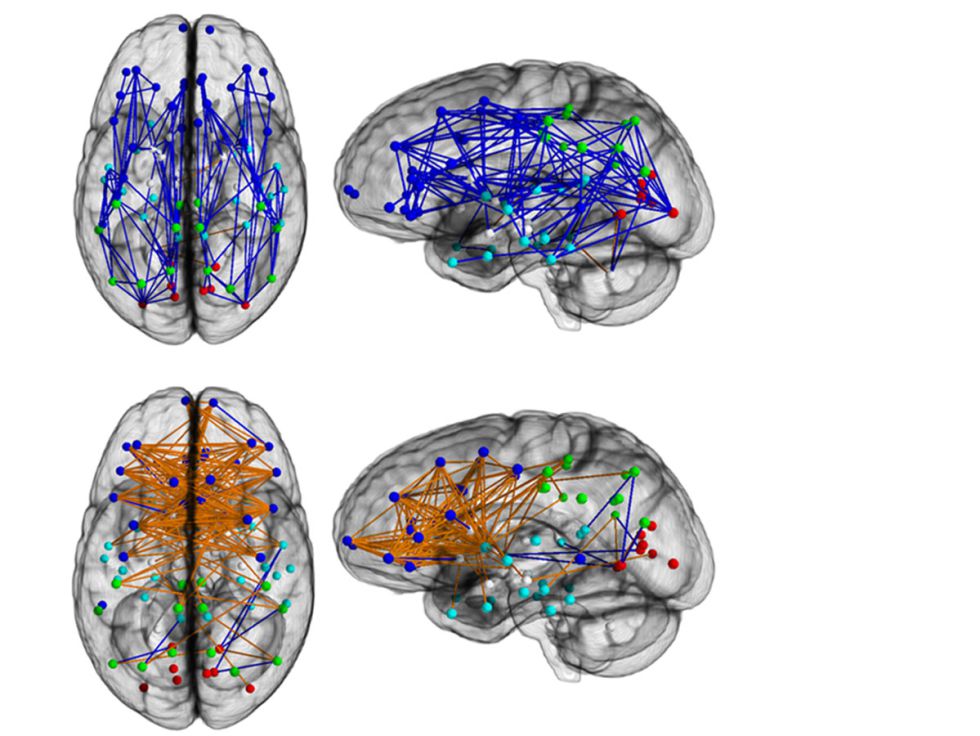

Los estudios psicológicos muestran de forma consistente ciertas diferencias en el comportamiento de los dos sexos: los hombres muestran en promedio más habilidades motoras y de percepción espacial, y las mujeres puntúan mejor en el conocimiento social y la memoria. Los neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania creen haber hallado la clave neurológica de esas diferencias. Según su investigación con casi un millar de jóvenes, la conectividad entre distintas partes del cerebro se desarrolla de manera diferente en los dos sexos. En las mujeres predominan las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales, y en los hombres prevalecen las interiores de cada hemisferio. Curiosamente, ese patrón se invierte en el cerebelo, una estructura implicada en la coordinación de movimientos y el aprendizaje de procedimientos.

Los estudios psicológicos muestran de forma consistente ciertas diferencias en el comportamiento de los dos sexos: los hombres muestran en promedio más habilidades motoras y de percepción espacial, y las mujeres puntúan mejor en el conocimiento social y la memoria. Los neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania creen haber hallado la clave neurológica de esas diferencias. Según su investigación con casi un millar de jóvenes, la conectividad entre distintas partes del cerebro se desarrolla de manera diferente en los dos sexos. En las mujeres predominan las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales, y en los hombres prevalecen las interiores de cada hemisferio. Curiosamente, ese patrón se invierte en el cerebelo, una estructura implicada en la coordinación de movimientos y el aprendizaje de procedimientos.