Canales

22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1062 sin leer)

telèmac

(1062 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4783 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9753 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

La pitxa un lio (2 sin leer)

La pitxa un lio (2 sin leer)

-

21:53

L'experiment de la classe dividida.

» La pitxa un lio -

21:36

Hobbes i el retorn de l'estat de naturalesa.

» La pitxa un lio

La idea es recurrente en multitud de historias de ciencia ficción. Una catástrofe global de cualquier tipo, ya sea una guerra nuclear, una pandemia o un cambio climático repentino, provoca la muerte de millones de personas y destruye las infraestructuras fundamentales para la vida moderna. Quedan supervivientes, sí, pero resultan ser demasiados para los escasos recursos ahora disponibles; el Estado ha colapsado y, con él, el monopolio de la violencia que le atribuimos en el pacto social. El resultado inevitable es la lucha sin cuartel entre los individuos o grupos autoorganizados por la supervivencia. Hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. Y la vida del ser humano es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Un paisaje desolador, en definitiva. Pero entonces vemos un fantasma recorriendo las ruinas humeantes entre las que asoma algún que otro cráneo humano, acercamos el foco y resulta ser Thomas Hobbes, a quien con voz de ultratumba le oímos exclamar: «¡Yo ya lo dije!». Veamos entonces qué decía y a continuación valoraremos qué podríamos aplicar.

¿Por qué los seres humanos vivimos juntos? Según escribió en De Cive hay varios motivos para ello. Si nos asociamos por razones de comercio, cada uno no estará mirando por el bien del prójimo, sino por el de su propio negocio. Si es para desempeñar algún proyecto, añadía, se producirá una cierta amistad de conveniencia, que tiene más de envidia que de verdadera amistad, y de la que a veces pueden pueden surgir algunas facciones, pero nunca buena voluntad. En tercer lugar también puede ocurrir que nos reunamos con una finalidad puramente lúdica, para disfrutar de la mutua compañía. Nuestro autor admitía esa posibilidad, sí, pero a continuación procedía a mirarla más de cerca. En tales encuentros lo que más nos gusta es hablar de los demás, y no de forma generosa precisamente. Por ello, sugería, «no anda desacertado quien tiene la costumbre de marcharse de las reuniones siempre el último». Pero este ilustre pensador no quería ser tachado de receloso y admitía que, aparte de hacerle pitar los oídos a los ausentes, esos momentos de alegre trato social podían dar lugar a otros comportamientos, y cito un párrafo que no tiene desperdicio:

En conclusión, está claro que Hobbes necesitaba urgentemente un abrazo. Se ve que nadie se lo dio y poco después escribiría Leviatán, donde desarrolló con gran brillantez tales ideas, que para entenderlas hay que comprender dos aspectos fundamentales de su contexto. Nació en Inglaterra, aunque su trabajo como tutor de la realeza le permitió viajar por Europa durante la primera mitad del siglo XVII, donde entró en contacto las ideas novedosas en torno a la física del movimiento que estaban circulando de autores como Galileo, Descartes, Kepler y Mersenne. La aportación de nuestro autor fue adaptarlas a las ciencias sociales. Veía a los seres humanos como bolas de billar que chocan unas contra otras modificando su trayectoria, rebotando, deteniéndose o saliendo disparadas; podría decirse que era newtoniano aunque Newton por entonces aún solo fuera un niño. Una medida del mecanicismo que le inspiraba la encontramos en la introducción de su obra más conocida, cuando se preguntaba: «¿Qué es el corazón sino un muelle? ¿Qué son los nervios sino cuerdas? ¿Qué son las articulaciones sino ruedas que dan movimiento a todo el cuerpo?». Una persona es una máquina y la sociedad en su conjunto un mecanismo a mayor escala que puede comprenderse, diseñarse… y romperse, devolviéndonos al estado de naturaleza inicial.Si acontece que una vez reunidos los hombres pasan el rato contando historias, y uno de ellos empieza a contar una que se refiere a sí mismo, al instante todos los demás quieren también, de una manera avariciosa, hablar de ellos mismos. Si uno relata un hecho prodigioso, los demás te hablarán de milagros, si han tenido experiencia de ellos; y si no, se los inventarán. Por último, diré algo de quienes pretenden ser más sabios que otros. Si se reúnen a hablar de filosofía, fijaos en cuántos hombres quieren ser tenidos por maestros; y si no lo son, no solo no aman a sus compañeros filósofos, sino que hasta llegan a perseguirlos con odio.

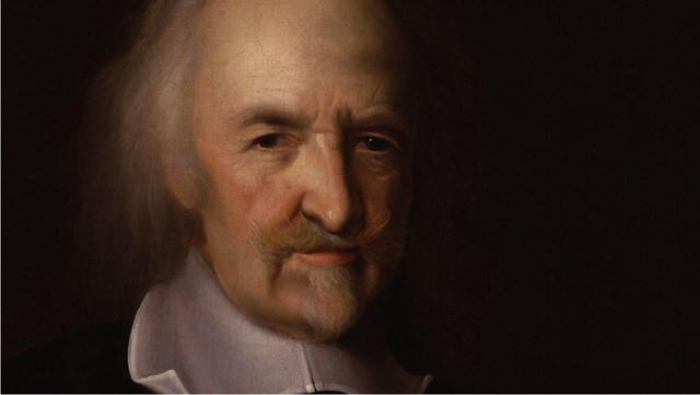

Retrato de Hobbes, por John Michael Wright. (DP)

El segundo aspecto que sirve de clave para entender su obra es la incertidumbre política que vivió y el subsiguiente cambio de régimen, que le obligó a vivir en el exilio durante algo más de una década, en la que precisamente engendró su Leviatán. Como decíamos, su trabajo como tutor le hizo estar vinculado a la realeza, una cercanía que también encontró eco en su producción intelectual, con la publicación de diversas obras y libelos en favor de la monarquía en una época de creciente enfrentamiento de esta con el parlamento desde la llegada al poder de la dinastía Estuardo a comienzos del siglo. Así que temiendo por su vida se exilió a París en 1640 y solo dos años después estalló la guerra civil. Este enfrentamiento tuvo una excepcional trascendencia, no solo para Inglaterra sino para el mundo, pues suponía cuestionar el orden tradicional para dar lugar a la modernidad. El rey Carlos Ifue decapitado bajo el principio de que «no hay hombre sobre la ley» y tras un largo periodo de turbulencias llegaría la Revolución Gloriosa. Con ella, la primera monarquía constitucional, que trajo un parlamento elegido democráticamente (tampoco en sentido estricto, dado que solo el 2% de la población tenía derecho a voto, pero algo es algo) y unas reformas políticas que propiciaron que en el siglo siguiente Inglaterra pudiera iniciar su revolución industrial. Aunque inteligente y leído, Hobbes carecía del don de la premonición y lo que vio desde un primer momento fue derramamiento de sangre y anarquía, así que sobre ello reflexionó y escribió.

La base de su edificio teórico era lo que denominaba ley natural, que consistía en «un precepto o regla general, descubierto mediante la razón, por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida, o elimine medios para conservarla». De esa forma, partiendo de que la naturaleza nos ha hecho lo suficientemente iguales a todos como para que hasta el más débil pueda matar al más fuerte bien con sus propias manos o en contubernio, existe una desconfianza inicial de todos hacia todos que se ve reforzada por el hecho de que esa misma igualdad hace presentes en todos nosotros tres inclinaciones que son la mecha de la violencia y la guerra: la competencia, la desconfianza y la gloria. La primera surge de la limitación de los recursos disponibles, y dado que todos creen tener derecho a ellos la fricción es inevitable. La segunda proviene del afán de seguridad, es decir, el miedo a ser atacado muchas veces puede llevar a realizar un ataque preventivo. Pero a su vez el adversario, aunque no quiera atacar, puede temer un ataque preventivo y lanzar el suyo antes… Una espiral de desconfianza paranoica que inevitablemente desemboca en la guerra y que fue mucho tiempo después magistralmente expuesta por Groucho Marx en Sopa de ganso:

La tercera, decíamos, era la gloria, y proviene de la estima que se tiene por uno mismo y que en consecuencia se exige de los demás hacia uno: «pues no aprobar lo que otro hombre dice implica estar acusándole tácitamente de estar equivocado en el asunto de que habla. Y si son muchas las cosas en las que disentimos de otro, ello equivale a estar diciéndole que le tenemos por estúpido. Partiendo de esto quizá pueda explicarse que no haya guerras más encarnizadas que las que se dan entre sectas de la misma religión». Suena pesimista, pero la historia parece darle la razón una y otra vez…Sería indigno de la confianza que se ha puesto en mí si no hiciera cuanto esté en mis manos por poner a nuestra amada Libertonia en paz con el mundo. Será para mí un placer hablar con el embajador Trentino y ofrecerle mi mano en nombre de la patria y en prenda de buena voluntad. Estoy convencido de que él aceptará este gesto con el espíritu que lo impulsa… ¿Pero y si no lo acepta? No faltaba más que eso, que yo le tendiera la mano y él se negara a aceptarla. ¡Iba a quedar bien mi prestigio! ¡Yo, el jefe de un país, humillado por un embajador extranjero! ¿Pero quién se ha creído que es ese mequetrefe para venir aquí a humillarme delante de mi pueblo? ¡Qué deshonor, yo le tiendo mi mano con la mayor cordialidad y esa hiena se niega a aceptarla, ¡ese hombre es una víbora ponzoñosa! ¡Pero yo le daré su merecido! (aparece en escena el embajador) ¡Vaya! ¿Con que se niega a aceptar mi mano, eh? (le arrea una bofetada preventiva y entonces, efectivamente, tiene lugar la guerra).

Así que si somos conscientes de las tres inclinaciones mencionadas —competencia, desconfianza y gloria— universalmente compartidas, nuestro también común miedo a la muerte nos llevará a razonar normas para la paz, esto es, «leyes naturales». La primera ley natural la establece así:

Y la segunda se deriva de ella, y dice esto:Cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla; y cuando no puede conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra.

Aquí está la clave de bóveda de su pensamiento y de la que se sigue con lógica impecable todo lo que expondrá a continuación. Por propio interés uno renuncia a parte de sus derechos y a parte de su libertad con el fin de comprometer a otro, y ello tiene un nombre: contrato. Sus teorías sobre los contratos son extensas, acordes a los usos de la naciente burguesía comercial de su tiempo y no las abordaremos aquí, dado que al fin y al cabo hoy en día forman parte del ordenamiento jurídico que rige nuestras vidas. Los contratos implican someterse al arbitraje de un tercero dado que «ningún hombre debe ser juez o árbitro de su propia causa» y ante ese juez «ningún hombre estará obligado a acusarse a sí mismo». Una idea por entonces muy novedosa, más adelante aplicada en la legislación de un nuevo país que se llamaría Estados Unidos y que hoy en día nos resulta muy familiar por las películas de juicios bajo la fórmula mil veces oída de «señoría, me acojo a la Quinta Enmienda». Si además este árbitro tiene un poder coactivo, si se delega en él el uso de la violencia, entonces las partes ya no se agredirán entre sí por miedo a este ente, al que llama inspirándose en el terrorífico monstruo marino descrito en el Antiguo Testamento, Leviatán, y que nosotros llamamos hoy día por su nombre de pila, Estado. Un Estado del que, en consecuencia de lo anterior, Hobbes deduce que sus leyes deberán ser públicas e irretroactivas. Con el fin de que sea más estable también señala —y en esto pone especial énfasis— que en él la distribución de derechos y deberes sea igualitaria entre sus habitantes (con ciertos cargos, por ejemplo, distribuyéndose de forma rotatoria o por sorteo), de esa manera todas las partes estarán más interesadas en mantener ese orden.Un hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están también, y a fin de conseguir la paz y la defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres como la que él permitiría a los otros en su trato con él.

¿Qué podríamos aplicar de todo lo anterior al nuevo escenario?

Uno de los clichés más reconocibles del subgénero de ciencia ficción posapocalíptica gira en torno a los personajes incapaces de adaptarse al nuevo mundo y sus nuevas reglas. Para quien logra sobrevivir a ella, la catástrofe supone otro reparto de cartas en la vida, una ruptura traumática con la posición que ocupaba en la jerarquía social, con el lugar en el mundo que había lograrlo encontrar y los seres queridos que le rodeaban. En este sobrevenido ecosistema humano de corderos y lobos, muchos no logran encajar el golpe y pasan a estar entre los primeros, mientras que los nuevos lobos se reclutan de entre aquellos que a menudo mantenían un perfil bajo en el mundo anterior, dado que las habilidades que ahora se requieren no suelen ser las que proporcionaban prestigio e ingresos (trabajadores manuales, policías, militares, exconvictos…). Inesperadamente las convenciones sociales que tanto nos preocupaban —como el dinero— pierden todo valor, mientras que aquello que dábamos por supuesto se convierte en la meta a alcanzar. Ese mundo del día después es, en definitiva, una actualización del experimento mental con el que los denominados filósofos del contrato social —Locke, Rousseau y Hobbes— tanto han elucubrado, el «estado de naturaleza» que les permitía ver con perspectiva teórica la sociedad en la que estaban inmersos.

De manera que la primera y más fundamental lección de nuestro autor es que al margen de la civilización la vida será —según su célebre definición—solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Porque los otros dos mencionados tenían, en ese aspecto al menos, una visión bastante más ingenua. Una vez seamos conscientes del papel de depredador que habremos de ejercer, lo siguiente ya vendrá rodado. De ello se derivará la conciencia de la propia fragilidad, la preferencia por integrarse en grupos preferentemente más igualitarios (con menos riesgo de romperse entonces) y bajo un claro liderazgo, grupos capaces de interactuar con otros sometiéndose a un arbitraje de terceros y así, paso a paso, reconstruir la autoridad estatal. Aunque héroes de este subgénero como Max Rockatansky o el del estupendo cómic español titulado Hombre, de José Ortíz y Antonio Segura, no siguen este camino y tienden a ser tipos solitarios, hay un rasgo común que los caracteriza: son fieles a la palabra dada, que es la forma más elemental de contrato que existe. Aún a riesgo de que al tender la mano la otra parte se niegue a aceptarla, aquello que al presidente de Libertonia tanto preocupaba. Así que por lo tanto, y más allá de las apariencias, nunca dejaron de ser civilizados.

Javier Bilbao, Cómo sobrevivir en un mundo posapocalíptico con ayuda de Hobbes, jot down 07/04/2016