Canales

22897 temas (22705 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1062 sin leer)

telèmac

(1062 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(787 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(787 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4783 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9744 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

La pitxa un lio (50 sin leer)

La pitxa un lio (50 sin leer)

-

20:11

Écoutez Émile Durkheim parler en 1913 de la valeur des choses - #Culture...

» La pitxa un lioÉcoutez Émile Durkheim parler en 1913 de la valeur des choses - #Culture... -

20:08

Les tres característiques del pensament crític.

» La pitxa un lio

Tener un pensamiento crítico es un estado mental, casi un rasgo de la personalidad, que engloba el afán de conocer la verdad, la necesidad de disponer de pruebas, la tendencia a imaginar varias explicaciones posibles y una cierta apertura a las ideas contrarias. Es lo que el investigador Kurt Taube denomina «factor de disposición». A partir de una serie de evaluaciones llevadas a cabo en 1995 con 198 personas, este psicólogo demostró que se explican mejor los resultados obtenidos con los tests de pensamiento crítico cuando se integra esta dimensión a la personalidad en lugar de analizar solo las capacidades de razonamiento.

En concreto, los investigadores identificaron tres características principales que promueven el pensamiento crítico: la curiosidad, el deseo de encontrar la verdad y la humildad. En 2004, Jennifer Clifford, de la Universidad Villanova, en Pensilvania, y sus colaboradores midieron de manera conjunta el CI, el pensamiento crítico y la personalidad de los una serie de personas. Hallaron una relación entre la apertura a las experiencias (rasgo de la personalidad que incluye la curiosidad y el afán por conocer cosas nuevas) y la puntuación del pensamiento crítico. ¡Y ello sin que importara el CI! Con otras palabras: usted puede ser poco inteligente pero estar dotado de un buen pensamiento crítico. Numerosos estudios, basados en un diseño similar, subrayan, asimismo, la importancia de este rasgo de la personalidad.

Más allá de la curiosidad, el ejercicio del pensamiento crítico, al exigir cierto esfuerzo intelectual, solo sucederá si la persona se centra en la búsqueda de la verdad. Se puede ser capaz de actuar con gran rigor, pero no poner en práctica esta capacidad a diario. En 2009, Kelly Ku e Irene Ho, de la Universidad de Hong Kong, valoraron el pensamiento crítico de 137 personas que habían sido interrogadas sobre su interés por la verdad a través de un cuestionario diseñado para ello. Por ejemplo, debían indicar su grado de acuerdo con cuestiones como: «Las soluciones correctas a los problemas deben ser determinadas por personas en función de la autoridad que tengan» o «La diversidad de puntos de vista crea confusión en vez de ayudar a clarificar las cosas». Cuanto más revelaba este test el deseo por la verdad (si se respondía, por ejemplo, que la autoridad sola no es suficiente para asegurar la pertinencia de una solución, o que la diversidad de puntos de vista no puede dañar la verdad, si es que existe), más aumentaba la puntuación de pensamiento crítico.

Si se da una vuelta por las redes sociales para curiosear sobre el debate en torno a la homeopatía, se percibe la potencia de este factor. Se hallarán numerosos comentarios del tipo: «No me importan los estudios. La homeopatía me parece bien. Creo en ella, y punto». Esta postura no es necesariamente la de una persona superficial o modestamente inteligente: revela, simplemente, una forma de estar con el mundo. Para algunas personas, la decisión de creer no es algo absurdo, porque en el fondo la verdad no les importa. Otras, en cambio, la aprecian y, en consecuencia, manifiestan una cierta «vigilancia epistémica» buscando pruebas en la medida de lo posible. Se trata de una de las bases del pensamiento crítico, independiente del CI. Se pueden desear pruebas, incluso si los medios disponibles para obtenerlas son limitados; y a la inversa, se puede estar muy capacitado para encontrar pruebas, pero no tener un deseo desmesurado de conseguirlas.

Finalmente, la humildad intelectual figura en lo alto de los factores que favorecen el pensamiento crítico. A quienes les falta, manifiestan una rigidez mental; ante pruebas adversas, no cambian jamás de opinión. Todo lo contrario que Mark Lynas, ambientalista y antiguo activista contra los transgénicos y ahora defensor de los cultivos genéticamente modificados. Después de sopesar ciertos aspectos científicos, renegó públicamente de sus afirmaciones iniciales. Se esté o no de acuerdo con él, debe reconocerse su modestia y coraje: para pensar de forma crítica se necesita dudar de sí mismo, no solo de los demás, y en ocasiones admitir que se está equivocado.

Entonces, ¿es la necesidad de ser «más inteligentes que los otros» lo que lleva a un médico como Montagnier a rechazar las vacunas o a un académico como Courtillot a negar el cambio climático? Solo ellos lo saben, o tal vez no, puesto que tal necesidad rara vez es consciente. Pero una cosa es segura: la ausencia de una o varias de las mencionadas características de la personalidad (apertura, ansia de verdad, humildad) puede desembocar en conductas irracionales en individuos con mentes muy ágiles.

Éléonore Mariette, Nicolas Gauvrit, Pensamiento crítico: más allá de la inteligencia, Mente y Cerebro, noviembre/Diciembre 2020

-

22:49

El Dilema del Tranvía (The Trolley Problem)

» La pitxa un lioEl Dilema del Tranvía (The Trolley Problem) -

16:27

La resistència de la realitat (Fernando Savater)

» La pitxa un lio

La realidad es lo que nos ofrece resistencia. Para saber si tienes delante una farola, para saber si la farola es una alucinación o es una farola de verdad, pégale con la cabeza; si es de verdad te dolerá la cabeza, y si no lo es, no te dolerá. La realidad es lo que nos ofrece resistencia. Para saber si tienes delante una farola, para saber si la farola es una alucinación o es una farola de verdad, pégale con la cabeza; si es de verdad te dolerá la cabeza, y si no lo es, no te dolerá. La realidad es lo que no cambia simplemente por efecto de nuestro deseo. Los sueños no son reales porque están funcionando de alguna manera en asociación con nuestros deseos. En cambio, la realidad es lo que siempre está ahí, queramos o no, y tiene unas condiciones que nosotros no podemos modificar, o que podemos modificar, pero no a voluntad. La realidad es todo eso que de mil maneras nos ofrece resistencia, incluido nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es real, demasiado real, y por eso nos da tantos problemas, porque no se ajusta a nuestros deseos, no está sano a voluntad, no se cura cuando queremos.

Fernando Savater, twitter 17/11/2020 -

18:02

Les tres potes de la inferència.

» La pitxa un lio

Charles Sanders Peirce

Puesto que, tanto en la vida cotidiana como en la investigación científica, casi nunca estamos seguros de nada, en realidad la mayoría de nuestros razonamientos son abductivos: los silogismos perfectos solo tienen cabida en los cursos de lógica y en la matemática pura. Y esto llevó al científico y filósofo estadounidense Charles S. Peirce, a finales del siglo XIX, a proponer el concepto de abducción -redefinido por él- como clave del pensamiento creativo. Para Peirce, la abducción no es una mera anomalía o variante imperfecta de la deducción, sino que, en pie de igualdad con esta y con la inducción, constituye el trinomio básico del pensamiento, y muy especialmente de la generación de nuevas ideas. La abducción propone hipótesis, la deducción saca conclusiones de estas hipótesis, y la inducción contrasta dichas conclusiones con la experiencia para reforzar o refutar las hipótesis propuestas. Abducción, deducción e inducción son, pues, las tres patas de la inferencia. Y los pilares del método científico.

Según Peirce, por lo que respecta a la actitud mental hay tres tipos de personas: artistas, gente práctica y científicos. Los artistas ven el mundo como si fuera un gran cuadro; para la gente práctica el mundo es una “oportunidad”; y los científicos se dedican a “la investigación diligente de la verdad por el mero afán de penetrar en la razón de las cosas”. En sus momentos más inspirados, y aunque no siempre sean conscientes de ello, los tres tipos de personas utilizan de forma creativa la abducción, que Peirce asocia a la sorpresa y redefine de este modo: “Observamos el hecho sorprendente C [c de “conclusión”]; si A [premisa] fuese verdadero, C sería obvio; luego es probable que A sea verdadero”. Así funciona la mente humana, buscando el orden a partir de la sorpresa. Y así avanza la ciencia.

Carlo Frabetti, ¿Deduces o abduces?, El País 13/11/2020 [https:]] -

17:45

Canvi legislatiu i Estat de Dret

» La pitxa un lio

Cuando Platón nos habla de los delitos más graves que se pueden cometer contra la ciudad, menciona, especialmente dos que merecen la pena capital. En primer lugar, la profanación de los templos. El segundo de ellos es especialmente interesante para nosotros: “Quien esclavice a las leyes, entregándolas al poder de los hombres, debe ser considerado el enemigo más peligroso de la ciudad”. Quien “se ponga en el lugar de leyes”, sometiendo la ciudad a su voluntad o a la de una “camarilla”, quien pretenda que su palabra sea ella misma la ley, debe ser condenado, nos dice, a la pena de muerte. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, recogió esta idea platónica de forma prácticamente literal: “Que todo individuo que usurpe la soberanía sea de inmediato muerto a manos de los hombres libres”. En verdad, el impulso platónico se materializa en el lema jacobino por antonomasia, que, por otra parte, es la esencia misma de lo que llamamos “imperio de la ley” o “estado de derecho”: “Que no gobiernen los hombres, que gobiernen las leyes”. En efecto, decimos que una sociedad está en “estado de derecho” (o bajo “el imperio de la ley”) cuando no hay nadie que pueda pretender estar por encima de la ley. Alguien que, como dice Platón, “esclaviza las leyes” o “las somete al poder de los hombres” lo que está haciendo es lo que hoy llamaríamos “dar un golpe de Estado”, usurpar el lugar de la soberanía y ponerse a él o a una pandilla de la misma calaña, en su lugar.

Cosas de filósofos que nos han terminado afectando muy profundamente, y sin las cuales, dejamos de entender cuál es la meta política más irrenunciable: una república en la que los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores, de modo que obedeciendo la ley no se obedecen más que a sí mismos y son, así pues, libres.

Es obvio que si el pueblo en su conjunto decidiera algo contrario a la ley (como por ejemplo, un linchamiento), cada uno de los ciudadanos que participaran en ello tendrían que ser acusados de un crimen. Pero la cosa es más grave aún: si el pueblo argumentara entonces que “él es la ley” y que, por lo tanto, puede obedecerla o no según convenga a sus caprichos, ya no se trataría de un mero crimen, sino de algo mucho más grave, de algo así como un golpe de Estado fascista, una usurpación, en todo caso, del lugar de la soberanía por una masa ilegal.

En efecto, el pueblo tiene perfecto derecho a cambiar las leyes, pero tiene que hacerlo con arreglo a la legalidad. Las leyes hay que cambiarlas “legalmente”, lo que no es más que un reconocimiento de que, como quería Platón, las leyes queden siempre “más allá de los hombres”, sin que estos puedan “esclavizarlas” y “someterlas a su poder” (...)

Y, sin embargo, en una república democrática, es el pueblo quien hace las leyes, normalmente a través de sus representantes parlamentarios. ¿Cómo se logra entonces que las leyes “no caigan en poder de los hombres” si son los hombres (en el sentido neutro, claro, de hombres y mujeres), inevitablemente, quienes tienen que hacer las leyes? A no ser que vivamos en una dictadura teocrática, en la que se suponga que Dios mismo es el soberano, son los seres humanos, y nada más que los seres humanos quienes tienen que dictar las leyes. Y sin embargo, para que esas leyes sean leyes (y no las órdenes de un tirano o de una camarilla de tiranos) tienen que quedar siempre por encima de ellos, por encima incluso de la totalidad del pueblo (y no digamos ya de la mayoría).

¿Cómo se logra entonces? ¿Qué significa entonces esta aparentemente paradójica pretensión platónica que pone a las leyes por encima de los hombres, al mismo tiempo que reconoce que son ellos quienes las hacen y promulgan? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros y nuestra realidad política? Esa paradoja nos atraviesa de parte a parte en nuestra condición de ciudadanos. De hecho, así se definió la ciudadanía desde el corazón mismo del pensamiento de la Ilustración. Ciudadano es el que obedeciendo la ley es libre. Naturalmente para eso hace falta que, como hemos dicho, el ciudadano haya sido colegislador de la ley a la que obedece, de tal forma que al obedecerla no está haciendo otra cosa que obedecerse a sí mismo, es decir, realizando su libertad. ¿Y cómo hay que plasmar políticamente esta paradoja, en qué consiste realizarla, convertirla en realidad?

Porque fueron los filósofos los que inventaron eso de la “ciudadanía”. Cuando por fin se dictó la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano, Hegel, por ejemplo, declaró que habían triunfado los filósofos: “Desde que el sol está en el firmamento y los planetas giran en torno a él, no se había visto que el hombre se apoyase sobre su cabeza, esto es, sobre el pensamiento, y edificase la realidad conforme a la razón”, nos dice en referencia a la revolución francesa, que considera, nos dice, “obra de la filosofía”. Por fin, continúa diciendo, tiene razón Anaxágoras: la razón está destinada ahora a regir el mundo. Sea como sea, fueron los filósofos, en una línea que va de Sócrates y Platón a la Ilustración, los que se encargaron de pensar y profundizar en todas esas paradojas que antes hemos apuntado. Y no fracasaron en su intento, ni mucho menos. Todo lo contrario, gracias a ellos fue posible conformar la arquitectura del Estado Moderno (de eso que ahora llamamos Estado social de Derecho, Democracia Parlamentaria, Orden constitucional o, simplemente, República), esa prodigiosa maquinaria que, se diga lo que se diga, está asombrosamente bien pensada. Desde luego, no se puede decir que nadie haya tenido una idea mejor. Otra cosa es que, como algunos no hemos parado de insistir, esa gran idea, bajo las condiciones capitalistas en las que ha tenido siempre que materializarse, haya resultado bastante impracticable. La división de poderes, por ejemplo, es la mejor idea del mundo, si el poder político es realmente un poder soberano, y no una mera mascarada al servicio de los poderes económicos, de los “dueños del poder real”, como los he llamado en otro artículo reciente. En todo caso, aquí el problema no estaría en la división de poderes, sino en el capitalismo que la convierte en una mascarada.

... el pueblo tiene derecho a cambiar cualquier ley, pero que lo tiene que hacer legalmente, con arreglo a la ley. De este modo, por ese imperativo socrático de coherencia, la ley siempre queda por encima del pueblo, aunque sea el pueblo quien hace las leyes.

Esta fórmula “cambiar la ley con arreglo a la ley”, algo así como el imperativo que tiene el pueblo de “volverse coherente”, no es fácil de llevar a la práctica. Hubo que pensar y que trabajar mucho para crear las instituciones capaces de hacer esto posible. A esto se llamó Ilustración. Una buena idea (que, en efecto, inventaron los filósofos) fue la separación de poderes. Impedir que el gobernante haga las leyes y a los que hacen las leyes, impedirles gobernar. Y que sea otro poder distinto el que juzgue si las cosas se ajustan a la legalidad, es decir, en último término, quien juzgue si lo que el pueblo decide en cada caso a través de su Parlamento, es coherente o no con lo que el pueblo mismo decidió al votar la Constitución. En este juego de espejos, se logra que nadie pueda apoderarse de la ley y, como decía Platón, “esclavizarla”. Aunque para que los espejos funcionen hacen falta algunos requisitos institucionales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión, la instrucción pública, etc.

Carlos Fernández Liria, ¿Por qué la Filosofía y la Ética?, cuartopoder.es 10/11/2020 [https:]] -

17:24

Votantes de Trump, tontos, listos y discriminación por CI

» La pitxa un lioVotantes de Trump, tontos, listos y discriminación por CI -

17:18

El tres pilars de la concepció popular de la democràcia.

» La pitxa un lio

Los tres pilares sobre los que se sustenta nuestra concepción popular de la democracia son:- Las creencias buscan la verdad

- Muchas personas tienen creencias políticas estables y significativas.

- La gente elige a sus candidatos políticos en función de estas creencias.Sin embargo, las cosas son funciona de forma tan idílica.

Si una creencia política es socialmente adaptativa, aportar información que discrepe sobre ella no la suele cambiar tanto como se esperaría si estuviéramos ante una creencia no política.

En realidad, pues, según los autores del estudio, las creencias políticas difieren de las creencias sobre el mundo real en que no buscan la verdad. Tampoco la mayoría de la gente tiene en realidad creencias estables significativas, sino que estas aparecen, desasparecen y se adaptan en función del arbitrio del grupo del que forma parte el individuo.

Y lo más importante: la verdadera base psicológica del voto no son las creencias sino la identidad de grupo, es decir, el sesgo endogrupal y el tribalismo. El sentirnos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Que los demás nos aceptan. Que vestimos los colores, las banderas, los cánticos, las soflamas de quienes nos rodean y nos fundimos con ellos en una especie de baile social que produce, básicamente, dopamina.

Sergio Parra, La verdadera base psicológica del voto electoral no son las convicciones sino la identidad de grupo, xatakaciencia.com 10/11/2020 [https:]] -

17:01

La funció de l'humor.

» La pitxa un lio

... no todas las risas no-alegres (o joviales) son iguales. Umberto Eco siguió una distinción que ya estaba en Luigi Pirandello entre lo cómico y el humor: mientras que lo primero se basa en la percepción de lo opuesto, lo segundo se fundamenta en el sentimiento de lo opuesto. Esta distinción en abstracto tal vez no nos diga nada y nos resulte un tanto confusa. No obstante, la idea es sencilla: el humor llega al tuétano, nos involucra y nos hace sentir la incomodidad de la regla que está transgrediendo. El humor no es una válvula de escape, sino que es la constatación de que estamos presos de una norma y que no importa cual sea, siempre nos arrinconará. Por tanto, el humor no se regocija, no es alegre, ni busca el mero entretenimiento, pero hace reír, que duda cabe. El humor es lo serio que se halla en la risa.

Álex Mesa, El humor es algo serio, catalunya.plural 08/11/2020

-

16:54

Dret il·limitat a desinformar.

» La pitxa un lio

La supresión de las matrículas en los automóviles no mejoraría el tráfico. A muchos les fascinaría saltarse los semáforos y aparcar en las esquinas, pero la civilización ha venido consistiendo precisamente en controlar los instintos primarios en aras de una libertad más reducida pero de mejor calidad, porque eso nos permite defendernos de la libertad de los otros.

Con las normas de circulación comprendemos que los derechos irrenunciables necesitan precisamente ciertas renuncias. Si no existieran éstas, muchos preferirían ahorrarse el riesgo de conducir un coche. Y, por tanto, no serviría de nada el derecho ilimitado de conducir si al final no condujéramos.

Ese requisito que nos parece saludable en la circulación de vehículos se ha obviado en la circulación de mensajes por las redes sociales, a pesar de que tanto un coche como una frase pueden causar daños irreparables, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de bulos interesados.

En las nuevas formas de comunicación, una parte de los artefactos peligrosos circula sin matrícula, otra porción lleva placas falsas y, por si fuera poco, no faltan los coches robotizados, sin conductor responsable. Y casi todos ellos se dedican a chocar contra los que van identificados y con gente pacífica dentro.

Las suplantaciones de personalidad constituirían en cualquier otro ámbito de la civilización un delito en sí mismas. Pero el mundo virtual, que no por virtual deja de producir efectos, se ha convertido en imitación de aquellas ciudades sin ley en cuyas calles abundaban los pistoleros y se escondían los comerciantes.

Se nos pide el DNI en el banco, al entrar en un edificio público, al matricular una moto, al publicar una carta en un diario, al contratar un servicio, al alquilar una vivienda. Y está bien, porque así se nos hace responsables de nuestros actos en cualquier terreno. Pero eso debe incluir a quien miente interesadamente en público y a quien alimenta con falsedades el descrédito de alguien.

Los partidarios de la supresión de los semáforos informativos suelen delatarse por su violencia verbal. Están en su derecho cuando emiten opiniones, siempre que no lleguen al insulto. Lo que no pueden hacer es atribuir a alguien acciones o intenciones que no son suyas, ni transmitir informaciones mendaces.

Álex Grijelmo, Contra el anonimato difamador en las redes, El País 08/11/2020 [https:]] -

16:47

Covid i crisi.

» La pitxa un lio

La crisis en una sociedad desencadena dos procesos contradictorios. El primero estimula la imaginación y la creatividad en la búsqueda de soluciones nuevas. El segundo puede traducirse en el intento de volver a una estabilidad anterior o en apuntarse a una salvación providencial. Las angustias provocadas por la crisis suscitan la búsqueda y la denuncia de un culpable. Este culpable puede haber cometido errores que han provocado la crisis, pero también puede ser un culpable imaginario, un chivo expiatorio que hay que eliminar.

Edgar Morin, Necesitamos funerales para despedirnos, y otras lecciones de la pandemia, El País 05/11/2020

-

16:31

Lliçó Inaugural Josep Irla 2020-2021, amb Marina Garcés

» La pitxa un lioLliçó Inaugural Josep Irla 2020-2021, amb Marina Garcés -

16:24

La consciencia

» La pitxa un lioLa consciencia -

9:27

Endeutats per a tota la vida.

» La pitxa un lio

En muchas culturas antiguas y modernas la deuda, como la culpa, implica un vínculo, una obligación. En el origen de esa conexión identificamos una relación jurídica, como la que, en la religión, une al hombre con Dios. A través de ella se expresa una relación de dependencia de los vivientes respecto de las potencias soberanas y la obligación de amortizar, en el curso de la vida, la energía vital de la que han sido hechos depositarios. La más antigua forma de amortización para pagar a la divinidad la deuda de la vida es el sacrificio. El poder asociado con el culto sacrificial se enfoca sobre la víctima, en la cual los gérmenes de desacuerdo se polarizan en la vida común, desviando su curso.

Como vínculo, la deuda es la expresión de un nexo social, cuya interrupción implica la culpa por su inobservancia. Este nexo se muestra también y esencialmente como un potente dispositivo de poder. Está claro, en efecto, que con la expresión “estar en deuda” no se indica simplemente el hecho de tener “deudas”. Con ella se expresa algo que, exactamente, no se puede poseer, y que más bien nos posee y a lo que estamos sujetos: literalmente, en este horizonte, “estar en deuda” indica una “deuda de vida”, que no es posible superar porque nos supera.

La función de la culpa conectada a la economía de la deuda cambia al cambiar las condiciones que la produjeron y las categorías que operan en la base de este cambio ya no son solo las de tipo jurídico, sino más bien las ligadas a la esfera económica de la evaluación. La culpa, aquí, no resulta ser solo la expresión de un vínculo que prejuzga por el solo hecho de existir. Es la condición que se produce en el momento en que, con las políticas neoliberales, las maneras de dar valor a la vida se corresponden plenamente con la misma valorización del capital, haciendo así posible que cada uno de nosotros pueda convertirse en un “capital humano”.

Las capacidades individuales, en sí mismas potencialmente abiertas, se transforman así por la frustración de no sentirse nunca a la altura de la situación. Hay por ello una constante autocrítica origen de un sentimiento de culpabilidad, cuya característica fundamental no es estar meramente en relación con un vínculo jurídico, sino nacer más bien de una modalidad económica de evaluación, que inmediatamente se traduce en posibilidades de inversión en aquello que es una carencia. Se reproduce de este modo una deuda infinita, que materialmente proviene de formas obsesivas de consumo destinadas a compensar la convicción de no ser aptos para lo que nos es requerido.

Volver a dar posibilidades a cuanto tiende a imponerse actualmente solo como una carencia es justamente lo que debemos procurar hacer para cambiar las condiciones de lo que parece ser una red sin posibilidad de salida. Si es cierto que toda sociedad es capaz de producir el tipo de hombre que necesita, creo que, para abrir un paso en esta dirección, puede ser útil estudiar los mecanismos de la “máquina antropogénica” de la que están equipadas las sociedades neoliberales: una máquina en muchos aspectos distinta de la jurídica, cuyo perfeccionamiento había interesado a muchas sociedades antiguas y modernas, pero no por eso más fácil de reactivar de un modo diferente a como lo ha intentado la insensata carrera emprendida hasta hoy.

Elettra Stimilli, Todos nacemos endeudados, El País 07/11/2020 [https:]] -

9:19

La vida se'ns ha tornat quàntica.

» La pitxa un lio -

9:09

Pensar l'imaginari liberal

» La pitxa un lio

La gran filosofía siempre ha desconfiado de lo positivo. Hay razones para ello. El pensamiento neoliberal, en su nuevas máscaras de lo humano ha difundido el “tú puedes”, los pensamientos positivos y los deseos de felicidad como ideologías que esconden la destrucción de las subjetividades, la nueva sumisión a un capitalismo salvaje y la destrucción del mundo. Pero no basta denunciar lo falso de este mensaje. Lo que hay que preguntarse es por qué cala tanto. En un magnífico libro que publicará muy pronto Antonio J. Antón Fernández, El sueño de Gargantúa. Distancia y utopía neoliberal, recorre el pensamiento político de la modernidad para sustentar la tesis de que la utopía que realmente ha funcionado en el mundo moderno ha sido la utopía liberal, la promesa de una familia, una casa, un trabajo estable y seguro, una protección contra la invasión del estado a través de la propiedad privada. El pensamiento de la izquierda, organizado por la lucha contra los agravios, prohibiendo siempre toda imaginación utópica por peligrosa, no ha entendido nunca la fuerza de la utopía liberal y cómo se ha construido en ideología persistente entre los grupos y estratos de la sociedad que aspiran a una existencia humana.

Es por eso que las débiles llamas de las filósofas neo-spinozianas, que recuperan la otra tradición utópica de trascendencia de un presente desolado puede que sean la última esperanza contra la ceguera y la sumisión voluntaria. La utopía, nos enseña Fredric Jameson, se entiende mal si la leemos como un relato de fantasía social. La utopía es un método, una estrategia de trascendencia de lo real y de sus aparentes determinaciones a través de la fuerza del deseo y del amor. Spinoza nos enseña que el amor y el miedo son las dos pasiones que ordenan la vida en plazos largos, y que solo el amor que protege el deseo de otro mundo puede acompañar a la fuerza de la razón para defender la potencia de la vida.

Fernando Broncano, Hilando con Spinoza, El laberinto de la identidad 07/11/2020

La prensa conservadora lleva celebrando con alegría exhuberante que el voto latino en Texas y Florida haya ido mayoritariamente para Trump, dando por sentado que es el fin de las "políticas de identidad" que tanto molestan a conservadores y neoconservadores de derecha e izquierda. Muchos latinos de Texas llevan allí más tiempo que los blancos y otros son emigrantes atraídos por el sueño de una vida sin violencia, que dependa de su propio esfuerzo y del trabajo. La familia y la religión (católica o evangelista) cubre todas las necesidades de lazos comunitarios, y la política es un accesorio más poco interesante. Y es cierto que la utopía liberal, que más o menos coincide con este imaginario, ha calado profundamente en las conciencias de enormes capas de la sociedad, y especialmente en quienes aspiran sobre todo a ser ciudadanos más que parte de una minoría. Entender y repensar este imaginario es el primer problema de un pensamiento político contemporáneo que aspire a un mundo con menos desigualdades, más libertad y justicia. Entender un imaginario no es ni justificarlo ni apoyarlo, es, simplemente, ser realista respecto a la realidad humana. Los imaginarios son difíciles de desmontar: exigen a la vez un análisis cuidadoso y sociológico de los hechos y un impulso utópico que ilumine posibilidades reales y presentes que hay que permitir desarrollarse y que son superiores a los ideales de clase media que presenta la televisión. En Estados Unidos, en estas elecciones, una gran parte de la clase obrera, una gran parte de la población negra y una gran parte de la femenina han entendido que había mucho en juego y no han votado a Trump. Los latinos del sur han pensado de otro modo. No pasa nada. La historia es larga. La alegría neoconservadora no debería ser tanta. Y la izquierda demócrata debería pensar estas cosas.

Fernando Broncano, facebook 10/011/2020 -

16:35

Civisme i pandèmia (Byung-Chul Han)

» La pitxa un lio

Antes que nada hay que decir que no solo Japón, sino también otros países asiáticos como China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur o Hong Kong, han logrado seguir manteniendo controlada la pandemia. Europa y Estados Unidos, por el contrario, se están viendo realmente desbordados en estos momentos por la segunda ola de contagios. En Asia prácticamente no ha habido reinfecciones. Las cifras de contagios actuales son tan bajas que se pueden desdeñar. Son precisamente estos países los que demuestran que podemos hacer frente a la pandemia con éxito incluso aunque no dispongamos de una vacuna. Mientras tanto, los asiáticos observan con incrédulo pasmo el desvalimiento con el que los europeos quedan a merced del virus y la impotencia con la que los Gobiernos europeos tratan de combatir la pandemia.

En vista de tan llamativas diferencias en los índices de contagio, resulta casi inevitable preguntarse qué hace Asia que no haga Europa. Que China haya podido contener con éxito la pandemia se puede explicar en parte porque allí el individuo está sometido a una vigilancia rigurosa, que en Occidente sería inconcebible. Pero Corea del Sur y Japón son democracias. En estos países no es posible un totalitarismo digital al estilo de China. Sin embargo, en Corea se hace un implacable seguimiento digital de los contactos, que no es competencia de los ministerios de salud, sino de la policía. El rastreo de contactos se hace con métodos tecnológicos propios de criminalística. También la aplicación Corona-App, que todos sin excepción se han descargado en sus smartphones aunque no sea obligatoria, trabaja de forma muy precisa y fiable. Cuando los seguimientos de contactos no pueden ser exhaustivos, se analizan también los pagos con tarjeta de crédito y las imágenes captadas por las innumerables cámaras públicas de vigilancia.

¿La exitosa contención de la pandemia en Asia se debe pues —como muchos en Occidente suponen— a un régimen de higiene que actúa rigurosamente y que recurre a la vigilancia digital? Evidentemente, no. Como sabemos, el coronavirus se transmite por contactos estrechos y cualquier infectado puede especificarlos por sí mismo sin necesidad de estar sometido a vigilancia digital. Entre tanto, ya sabemos que para que se produzcan cadenas de contagios no es tan relevante quién ha estado brevemente dónde y cuándo ni quién ha ido por qué calles. ¿Pero cómo se explica entonces que, con independencia del sistema político de los respectivos países, los índices de contagio en Asia se hayan mantenido tan bajos? ¿Qué une a China con Japón o Corea del Sur? ¿Qué hacen Taiwán, Hong Kong o Singapur de forma distinta de nuestros países europeos?

Es incuestionable que el liberalismo occidental no puede imponer la vigilancia individual en plan chino. Y mejor que sea así. El virus no debe minar el liberalismo. Sin embargo, también en Occidente olvidamos enseguida la preocupación por la esfera privada en cuanto empezamos a movernos por las redes sociales. Todo el mundo se desnuda impúdicamente. Plataformas digitales como Google o Facebook tienen un acceso irrestricto a la esfera privada. Google lee y analiza correos electrónicos sin que nadie se queje de ello. China no es el único país que recaba datos de sus ciudadanos con el objetivo de controlarlos y disciplinarlos. El procedimiento de scoring o calificación crediticia social en China se basa en los mismos algoritmos que los sistemas occidentales de evaluación del crédito, como FICO en Estados Unidos o Schufa en Alemania. Mirándolo así, la vigilancia panóptica no es un fenómeno exclusivamente chino. En vista de la vigilancia digital, que de todos modos se hace ya en todas partes, el seguimiento anonimizado de contactos a través de la aplicación Corona-App sería algo del todo inofensivo. Pero muy probablemente el seguimiento digital de contactos no sea el motivo principal de que los asiáticos hayan tenido tanto éxito combatiendo la pandemia.

Se cuenta que, durante las catastróficas inundaciones de 1962, Helmut Schmidt, que en aquella época dirigía la Consejería de Policía de Hamburgo, dijo: “Es en las crisis donde se muestra el carácter”. Parece ser que Europa no está logrando mostrar carácter ante la crisis. Lo que el liberalismo occidental muestra en la pandemia es, más bien, debilidad.

Cuando las personas acatan voluntariamente las reglas higiénicas, no hacen falta controles ni medidas forzosas, que tan costosas son en términos de personal y de tiempo.

El liberalismo parece incluso propiciar la decadencia del civismo. Justamente esta situación nos enseña lo importante que es el civismo. Que grupos de adolescentes celebren fiestas ilegales en plena pandemia, que se acose, se escupa o se tosa a los policías que tratan de disolverlas, que la gente ya no confíe en el Estado, son muestras de la decadencia del civismo. Paradójicamente tienen más libertad los asiáticos, que acatan voluntariamente las severas normas higiénicas. Ni en Japón ni en Corea se ha decretado el cierre total ni el confinamiento. También los daños económicos son mucho menores que en Europa. La paradoja de la pandemia consiste en que uno acaba teniendo más libertad si se impone voluntariamente restricciones a sí mismo. Quien rechaza por ejemplo el uso de mascarillas como un atentado a la libertad acaba teniendo al final menos libertad.

Los países asiáticos no tienen mucho cuño liberal. Por eso son poco comprensivos y tolerantes con las divergencias individuales. De ahí que los imperativos sociales tengan luego tanto peso. Ese es también el motivo por el que yo, siendo coreano de nacimiento, prefiero seguir viviendo en el foco de infección que es Berlín antes que en Seúl, por muy limpio de virus que esté. Pero hay que subrayar especialmente que los elevados índices de contagio durante la pandemia no son mera consecuencia natural de un estilo de vida liberal que tuviéramos que adoptar sin más. El civismo y la responsabilidad son armas liberales eficaces contra el virus. No es verdad que el liberalismo conduzca necesariamente a un individualismo vulgar y a un egoísmo que jueguen a favor del virus.

Nueva Zelanda es un país liberal que ha vencido ya por segunda vez a la pandemia. El éxito de los neozelandeses consiste también en la movilización del civismo. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, hablaba enardecidamente del “equipo de cinco millones”. Su apasionada apelación al civismo tuvo muy buena acogida entre la población. Por el contrario, el desastre norteamericano se puede explicar porque Trump, llevado por su puro egoísmo y su afán de poder, ha socavado el civismo y ha dividido al país. Su política hace totalmente imposible sentirse parte de un nosotros.

Liberalismo y civismo no tienen por qué excluirse. Civismo y responsabilidad son más bien un prerrequisito esencial para el buen logro de una sociedad liberal. Cuanto más liberal sea una sociedad, tanto más civismo será necesario. La pandemia nos enseña qué es la solidaridad. La sociedad liberal necesita un nosotros fuerte. De lo contrario se desintegra en una colección de egoístas. Y ahí el virus lo tiene muy fácil.

Byung-Chul Han, Por qué a Asia le va mejor que a Europa en la pandemia: el secreto está en el civismo, El País 25/10/2020

[https:]]

-

10:54

273: Amador Fernández Savater: “El virus son unas lentes para ver la realidad, nos está diciendo cómo es nuestro mundo”

» La pitxa un lio

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

… el virus son unas lentes a través de las que mirar la realidad. Nos está diciendo mucho de cómo es nuestro mundo. La idea de que estamos en una guerra contra el virus y hay que aniquilarlo es un relato que no me convence. Me parece que el virus muestra cosas de la realidad, de como están hechas las residencias de mayores o la privatización de la sanidad. ¿Y si usamos el virus para mirar de qué están hechas las cosas? La palabra Apocalipsis significa revelación. Se revela lo escondido. Estamos en un momento en el que, a través de lo que nos muestra el virus, podemos repensar la realidad y transformarla.

La catástrofe tiene consecuencias horribles, pero es también un agujero que te permite mirar lo que la superficie te oculta: cómo funcionamos como sociedad.

No podemos gobernar lo que pasa o encajarlo en una idea previa. Habitar es estar abierto a lo que venga.

-

10:30

Política i veritat.

» La pitxa un lio

La posverdad ha sido definida como la indiferencia hacia los hechos. Se asemeja a lo que el filósofo Harry Frankfurt denominó como “bullshit”. El término ha sido traducido en la literatura académica castellana como “charlatanería”.

En su obra On Bullshit, Frankfurt considera que la charlatanería se caracteriza por la carencia de interés en la verdad, por la indiferencia hacia “el modo de ser de las cosas”.

Así, la charlatanería se diferencia de la mentira en que ésta presupone la creencia en la verdad. La charlatanería implica la asunción de que no existe la verdad derivando de ello que los datos no se usan para contrastar afirmaciones, sino sólo para seducir y ganar adherencias. El acto de mentir requiere asumir el conocimiento de la verdad y tener la intención de ocultarla en función de unos intereses personales.

El entorno político contemporáneo se encuentra protagonizado por líderes que no pretenden encubrir la verdad y revelan su absoluta indiferencia hacia la misma. Líderes cuya concepción del mundo responde al supuesto de que la vida humana es una competencia implacable entre los seres humanos para obtener el éxito entendido como capacidad para acrecentar la riqueza, la fama y el poder personal.

En función de esta visión del mundo nadie busca la verdad. Todos nos valemos de los recursos disponibles para obtener nuestro propósito, el éxito comprendido en los términos descritos. Por consiguiente, las informaciones se emplean en función de si las mismas sirven al propósito de ganar: unas elecciones, un puesto político, la aceptación popular.

Parecen evidentes las implicaciones comunes que se derivan de la charlatanería y de la mentira. ¿Pero tienen también distintas implicaciones? Si la mentira implica el ocultamiento de la verdad, no el desconocimiento de su existencia, deja abierto el espacio para su desvelamiento. Por el contrario, la charlatanería y la posverdad, con su indiferencia hacia la verdad, clausuran dicho espacio dejando la búsqueda de la verdad como una mera quimera.

Y sin una idea de la verdad -no sostengo que deba ser necesariamente el supuesto de la verdad como correspondencia-, sin datos que sean aceptados como referentes comunes para validar nuestros discursos, la actividad política se reduce a un asunto de gustos, preferencias sin fundamentación, sentimentalismos, o sectarismos fundamentalistas.

Si es así, no es de extrañar el ascenso común de la charlatanería, la posverdad y las nuevas expresiones del fundamentalismo político en el escenario político internacional.

Leonardo Díaz, Mentira, charlatanería y posverdad, acento.com.do 29/10/2020 [https:]] -

10:25

L'explotació de l'amígdala per part dels mitjans de comunicació.

» La pitxa un lio -

10:14

Racisme vs Estat del Benestar

» La pitxa un lio

Hizo falta una guerra civil en Estados Unidos para abolir la esclavitud, pero tras el fracaso de la Reconstrucción se promulgaron las leyes segregacionistas. Por eso Martin Luther King tuvo que recordar el sentido de las verdades evidentes en agosto del 63. La segregación terminó, pero permaneció el racismo, todavía presente en los guetos urbanos, la brutalidad policial, la política penitenciaria, el supremacismo blanco y las carencias del Estado del bienestar (pues hay un vínculo directo entre el rechazo a las políticas sociales y el racismo).

Vladimir López Alcañiz, Aquellas verdades, ctxt 25/10/2020 [https:]] -

10:06

Exemple d'un dilema moral.

» La pitxa un lioE

El dilema en el lenguaje común se suele entender como una duda, una disyuntiva al elegir entre dos opciones, pero el dilema auténtico tiene un componente mucho más trágico porque cualquiera de las dos opciones supone un mal para quien elige. El dilema que hoy les propongo fue formulado por el filósofo Bernard Williams (1929 -2003)

"Jim, un botánico de visita en un país sudamericano gobernado por un cruel dictador, observa como en la plaza de un pueblo 20 indígenas detenidos al azar van a ser fusilados para servir de escarmiento al resto de la población y evitar nuevas protestas, pero el jefe de la policía en honor al distinguido visitante, le ofrece la posibilidad a Jim de él mismo mate a uno de los indios, salvando así a los diecinueve restantes. El policía le advierte que en caso de que no aceptar, fusilarán a los veinte."

Este es el dilema moral. Hay dos opciones:· Que Jim acepte la proposición del policía y sacrifique a un indio para salvar a los otros diecinueve.· Que Jim rechace la oferta del policía y se asesinen a los veinte indígenas.

Juanma Chica, Un dilema moral: ¿asesinar a uno para salvar diecinueve?, cogitoergosum 21/08/2015 [https:]] -

10:01

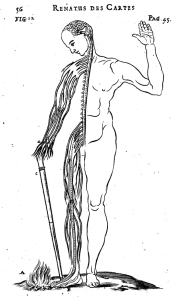

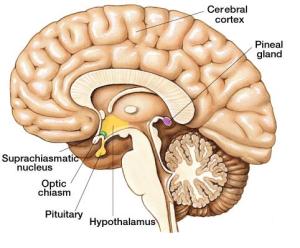

El mecanicisme cartesià.

» La pitxa un lioEn la época de Descartes, la mecánica era la frontera más avanzada de la tecnología humana. Utilizando la fuerza del agua o del viento y distintos tipos de elementos como muelles o engranajes, las máquinas podían por primera vez en la historia, medir el tiempo, procesar alimentos, extraer agua de un pozo o trabajar con rapidez y potencia los metales o el cuero. Un producto especialmente llamativo era los autómatas, muñecos mecánicos capaces de moverse, saludar, adoptar distintas poses e incluso “cantar” o “hablar”. De alguna manera. el propio hombre construía seres a su imagen y semejanza. Al igual que hoy puede pasar con los ordenadores, que utilizamos como modelos para intentar explicar cómo funciona el cerebro o incluso todo un organismo, los hombres de la época de Descartes utilizaron estas máquinas, la tecnología disponible más sofisticada, para explicar el universo y los propios seres vivos. Así los astrónomos utilizan los relojes para explicar el movimiento de los planetas y construyen pequeños modelos del movimiento de los componentes del sistema solar basados en mecanismos de relojería. Del mismo modo, los estudiosos de la Biología, intentan entender los seres vivos como máquinas creadas por Dios. Galileo había comparado los huesos y articulaciones del cuerpo a un sistema de poleas y William Harvey había aclarado la circulación sanguínea explicando el corazón como un sistema de bombeo y las arterias, capilares y venas como las tuberías por las que discurre la sangre. Descartes se propuso hacer algo similar para el cerebro humano.

Un producto especialmente llamativo era los autómatas, muñecos mecánicos capaces de moverse, saludar, adoptar distintas poses e incluso “cantar” o “hablar”. De alguna manera. el propio hombre construía seres a su imagen y semejanza. Al igual que hoy puede pasar con los ordenadores, que utilizamos como modelos para intentar explicar cómo funciona el cerebro o incluso todo un organismo, los hombres de la época de Descartes utilizaron estas máquinas, la tecnología disponible más sofisticada, para explicar el universo y los propios seres vivos. Así los astrónomos utilizan los relojes para explicar el movimiento de los planetas y construyen pequeños modelos del movimiento de los componentes del sistema solar basados en mecanismos de relojería. Del mismo modo, los estudiosos de la Biología, intentan entender los seres vivos como máquinas creadas por Dios. Galileo había comparado los huesos y articulaciones del cuerpo a un sistema de poleas y William Harvey había aclarado la circulación sanguínea explicando el corazón como un sistema de bombeo y las arterias, capilares y venas como las tuberías por las que discurre la sangre. Descartes se propuso hacer algo similar para el cerebro humano.Descartes tenía interés por la Biología y la Medicina, en particular por la anatomía y la fisiología y al poco de llegar a Holanda comienza a ir a los mataderos para obtener cabezas de animales y órganos para su disección. Es posible que también realizara algunos experimentos en animales vivos. Sus estudios empezaban por la tarde -¡tenía que salir de la cama para hacer una disección!- y se alargaban hasta bien entrada la noche. En cierta ocasión, una visita pidió ver su biblioteca y él, supuestamente, señalo a los restos de una oveja que había diseccionado y respondió “Ésos son mis libros”.

Descartes propuso una explicación del sistema nervioso que rompía con las concepciones anteriores. Usó la teoría sobre el movimiento de los fluidos hidráulicos para explicar la función del cerebro y el comportamiento de los animales pero esa explicación mecanicista de los procesos biológicos generó un enorme debate. Sin embargo, él consideraba que los mecanismos cerebrales controlaban el comportamiento humano tan solo en la medida que era similar al de las bestias pero esta explicación no podría recoger algunas de las características del hombre como la inteligencia y el alma, que eran dadas directamente por Dios. Las capacidades exclusivas del hombre residían fuera del cerebro, en la “mente” un concepto muy solapado con el de “alma”. Descartes era un dualista que creía que la mente y el cuerpo eran entidades separadas.La importancia de Descartes en nuestro conocimiento del cerebro es que él argumenta que la única diferencia entre las máquinas y los animales es la complejidad de los mecanismos. Entre el hombre y los animales, la diferencia está en la posesión de un alma, una entidad a la que Descartes liga no solo la inteligencia sino también las emociones y la memoria. De esta manera, la gran mayoría de los comportamientos humanos, exceptuando aquellos en los que participa el alma, tienen analogías en las actividades de los animales y pueden por lo tanto ser estudiados a través de la investigación de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de los demás seres vivos.

Usó la teoría sobre el movimiento de los fluidos hidráulicos para explicar la función del cerebro y el comportamiento de los animales pero esa explicación mecanicista de los procesos biológicos generó un enorme debate. Sin embargo, él consideraba que los mecanismos cerebrales controlaban el comportamiento humano tan solo en la medida que era similar al de las bestias pero esta explicación no podría recoger algunas de las características del hombre como la inteligencia y el alma, que eran dadas directamente por Dios. Las capacidades exclusivas del hombre residían fuera del cerebro, en la “mente” un concepto muy solapado con el de “alma”. Descartes era un dualista que creía que la mente y el cuerpo eran entidades separadas.La importancia de Descartes en nuestro conocimiento del cerebro es que él argumenta que la única diferencia entre las máquinas y los animales es la complejidad de los mecanismos. Entre el hombre y los animales, la diferencia está en la posesión de un alma, una entidad a la que Descartes liga no solo la inteligencia sino también las emociones y la memoria. De esta manera, la gran mayoría de los comportamientos humanos, exceptuando aquellos en los que participa el alma, tienen analogías en las actividades de los animales y pueden por lo tanto ser estudiados a través de la investigación de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de los demás seres vivos.  En segundo lugar, como el comportamiento de un animal es fundamentalmente mecánico, puede ser entendido igual que entendemos cómo funciona un autómata y las causas y procesos de estos comportamientos deben ser racionales y sujetas a leyes naturales. En tercer lugar, como poseedores de mente, los humanos son únicos, son los únicos seres que pueden pensar, que tienen un lenguaje y los únicos que saben que existen. En la que puede ser la frase más famosa de la Filosofía occidental en su Discurso del Método, Descartes lo expresa como “Cogito, ergo sum”, “Pienso, luego existo”. Los animales al contrario que nosotros no tienen pensamiento abstracto, no experimentan estados emocionales reales como amor o remordimiento y son incapaces de pensar o responder voluntariamente. Para Descartes, los animales son máquinas, de una complejidad que supera nuestra imaginación pero máquinas estímulo-respuesta donde todos los procesos son involuntarios.

En segundo lugar, como el comportamiento de un animal es fundamentalmente mecánico, puede ser entendido igual que entendemos cómo funciona un autómata y las causas y procesos de estos comportamientos deben ser racionales y sujetas a leyes naturales. En tercer lugar, como poseedores de mente, los humanos son únicos, son los únicos seres que pueden pensar, que tienen un lenguaje y los únicos que saben que existen. En la que puede ser la frase más famosa de la Filosofía occidental en su Discurso del Método, Descartes lo expresa como “Cogito, ergo sum”, “Pienso, luego existo”. Los animales al contrario que nosotros no tienen pensamiento abstracto, no experimentan estados emocionales reales como amor o remordimiento y son incapaces de pensar o responder voluntariamente. Para Descartes, los animales son máquinas, de una complejidad que supera nuestra imaginación pero máquinas estímulo-respuesta donde todos los procesos son involuntarios.En 1644 publica en Amsterdam, sus Principia Philosophiae una síntesis del Discurso y las Meditaciones. En 1649 publica su “Les Passions de l’Ame” (Las pasiones del alma) donde clasifica la vida emocional en seis estados básicos: admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Todas las demás son variantes o “especies” de estas seis emociones básicas que se explicaban por los movimientos de los espíritus en el cerebro, la sangre y los órganos vitales.

Descartes entonces se plantea cómo el cuerpo y la mente-alma se relacionan entre sí, cómo algo material —el cuerpo— interactúa con algo inmaterial —la mente-alma. Descartes vivió bajo los reinados de Luis XIII y Luis XIV, dos monarcas absolutos que controlaban completamente sus territorios. Descartes creía en el derecho divino de la monarquía y en la necesidad de una autoridad central. Por lo tanto —pensó— el alma debe tener un auténtico centro de control en el cerebro, uno que controle los movimientos de los espíritus animales a través del sistema nervioso y para ello propone que mente y cuerpo se comunican en un punto, la glándula pineal. Esta pequeña glándula sería la encargada de la producción de los espíritus animales que son los que llevarían información de una parte del cuerpo a otra. Descartes escribe así:

Por lo tanto —pensó— el alma debe tener un auténtico centro de control en el cerebro, uno que controle los movimientos de los espíritus animales a través del sistema nervioso y para ello propone que mente y cuerpo se comunican en un punto, la glándula pineal. Esta pequeña glándula sería la encargada de la producción de los espíritus animales que son los que llevarían información de una parte del cuerpo a otra. Descartes escribe así:Parece que he determinado con claridad que la parte del cuerpo en la que el alma ejerce inmediatamente sus funciones es … una glándula extremadamente pequeña, situada en el medio de la sustancia [del cerebro] y así suspendida sobre el conducto por el cual los espíritus de sus cavidades anteriores se comunican con aquellos en la posterior, de manera que el más ligero movimiento puede alterar en gran manera el curso de estos espíritus y del mismo modo, el curso de estos espíritus puede alterar en gran manera el movimiento de la glándula.

Actualmente sabemos que la pineal está inervada por el sistema nervioso simpático y que puede funcionar como fotorreceptor en los animales con reproducción estacional como anfibios, reptiles y aves. Con poca luz, en los meses de invierno, produce más melatonina, lo que inhibe la reproducción. Se piensa que el principal motivo por el que Descartes eligió la glándula pineal es por ser una estructura única mientras que la mayoría de las estructuras cerebrales son dobles, con una disposición simétrica. También influyó que se encontrase rodeada por fluido cerebroespinal y cerca de los ventrículos que se consideraban el depósito de los espíritus animales. Descartes pensaba que los finos capilares de la pineal filtrarían las partículas más diminutas desde la sangre y las convertirían en espíritus animales al liberarse en los ventrículos. También pensaba que los nervios procedentes de los órganos sensoriales contenían unos filamentos finos dentro de sus largos canales y que cuando se tirase de ellos abrirían válvulas en las paredes de los ventrículos permitiendo a los espíritus animales entrar en los nervios y desde allí fluir hasta los distintos músculos y órganos. Además, la pineal podía oscilar —creía—dirigiendo los espíritus animales hacia aperturas específicas en las paredes de los ventrículos, como los cambios mediante válvulas en los fluidos que discurrían las tuberías con las que se movían los autómatas. En realidad, todo su sistema de funcionamiento del cerebro se basaba en las observaciones de las fuentes animadas de los jardines de Su Majestad

También influyó que se encontrase rodeada por fluido cerebroespinal y cerca de los ventrículos que se consideraban el depósito de los espíritus animales. Descartes pensaba que los finos capilares de la pineal filtrarían las partículas más diminutas desde la sangre y las convertirían en espíritus animales al liberarse en los ventrículos. También pensaba que los nervios procedentes de los órganos sensoriales contenían unos filamentos finos dentro de sus largos canales y que cuando se tirase de ellos abrirían válvulas en las paredes de los ventrículos permitiendo a los espíritus animales entrar en los nervios y desde allí fluir hasta los distintos músculos y órganos. Además, la pineal podía oscilar —creía—dirigiendo los espíritus animales hacia aperturas específicas en las paredes de los ventrículos, como los cambios mediante válvulas en los fluidos que discurrían las tuberías con las que se movían los autómatas. En realidad, todo su sistema de funcionamiento del cerebro se basaba en las observaciones de las fuentes animadas de los jardines de Su Majestad…Del mismo modo puedes haber observado en las grutas y fuentes de los jardines de nuestros reyes que la fuerza que hacer surgir al agua de su fuente es capaz de mover diversas máquinas e incluso hacerles tocar ciertos instrumentos o pronunciar algunas palabras de acuerdo a las varias disposiciones de las tuberías por las que el agua es conducida.

Y ciertamente uno puede bien comparar los nervios de la máquina que yo estoy describiendo con los tubos de los mecanismos de estas fuentes, sus músculos y tendones a los engranajes y muelles que sirven para mover estos mecanismos, sus espíritus animales al agua que los impulsa, de los cuales el corazón es la fuente y las cavidades cerebrales el depósito de agua.

Con esa explicación, era fácil deducir cómo funcionan procesos cerebrales como dormir o despertar. Descartes postula que el sueño ocurre cuando el cerebro se vacía de espíritus, como un autómata que de repente se derrumbara al perder la presión en sus conductos. Por el contrario, cuando un montón de espíritus entran en el cerebro, se expande, los nervios se hinchan y despertamos, creándose una mayor sensibilidad a los estímulos externos. De ese modelo se deduce que las características básicas de la vida animal —comer, respirar, andar, reproducirse, responder a estímulos— pueden verse como acciones mecánicas que responden a las leyes de la física, uno de los objetivos iniciales del filósofo francés.

Cuando el alma desea recordar algo, este deseo causa que la glándula [pineal], inclinándose sucesivamente hacia lados diferentes, empuje los espíritus hacia diferentes partes del cerebro, hasta que encuentran esa zona donde se encuentran los rastros dejado por el objeto que deseamos recordar, pero estos rastros no son otros que el hecho de que los poros del cerebro, a través de los cuales han anteriormente seguido su curso los espíritus debido a la presencia de este objeto, han por este motivo adquirido una mayor facilidad que los otros en ser una vez más abiertos por los espíritus animales que vienen hacia ellos de la misma manera.

A pesar de que la función de la glándula pineal nada tenga que ver con la imaginada por Descartes, él fue quien hizo la transición del conocimiento de los seres vivos como una parte de la filosofía medieval, a cuyo conocimiento se llegaba desde el pensamiento racional a una nueva dirección, el conocimiento basado en los hechos. la observación y la experimentación. Descartes abrió puertas a la ciencia moderna y su influencia fue clave en la expansión científica que tuvo lugar durante la Ilustración. Mediante el uso de las matemáticas y su interpretación mecanicista del comportamiento, introdujo alguna de las herramientas más poderosas de toda la investigación moderna: la cuantificación y el modelo hipotético, plantear hipótesis y someterlas a prueba para ver si resisten los datos que la propia naturaleza devuelve.

José R. Alonso, Descartes y el dualismo cuerpo-mente, Neurociencia. Blog de José Ramón Alonso, 18/03/2014

-

9:50

Què és l'humanisme?

» La pitxa un lio

La virtú es la capacidad de imponerse a la Fortuna. Es la agencia humana que triunfa por sus propios empeños y capacidades contra la suerte. Fue Maquiavelo quien desarrolló a un tiempo el nuevo concepto de libertad republicana y de agencia como logro de la voluntad y de las capacidades. Fue el humanismo el que modificó para siempre las libertades de los antiguos y las convirtió en el nuevo ideal de ser humano que se confronta con la historia como un libro que ha de ser escrito con "sangre y acción", con la luz de las letras y la fuerza de la voluntad. El humanismo elaboró la idea de acción indirecta: formar la mente y el cuerpo para transformar la historia.

El humanismo es la teoría y la práctica de la agencia humana que se niega al determinismo, a la providencia y al destino y dedica todo el tiempo útil a la formación y conformación de la agencia. Alberti, en su tratado De la familia, prescribe que todo tiempo que no es dedicado a la formación de la virtú es tiempo perdido.

En los tiempos oscuros, cuando parece que todo canto es inútil, el humanismo convierte las humanidades, haciéndolas brotar de sus propias cenizas, en ejercicio, en cuidado y cultivo de la voluntad, en protección contra la suerte, contra la irrupción de la emoción ciega y en educación de una sensibilidad sobre la que reposa la capacidad de aprender de la experiencia, de convertir los agravios en experiencia y los triunfos en modestia.

Fernando Broncano, Virtú y Fortuna: la invención del humanismo, El laberinto de la identidad 31/10/2020 [https:]]

-

18:40

Orwell vs Huxley (vídeo Arte)

» La pitxa un lio -

21:00

Detectors naturals de mentides.

» La pitxa un lio Per configurar la funció detectora d´enganys, cal suposar que, en el decurs de l´evolució, s´hagués d´ampliar la capacitat processadora del nostre cervell. I tal vegada la seva complexitat és el producte d´una cursa d´armaments mental. La capacitat de simular intencions socials dificulta la tasca de desemmascarament dels mentiders; com a reacció, el cervell humà havia de potenciar mecanismes millors per posar en evidència als dissidents socials. Si va haver algun temps en què es podia reconèixer fàcilment un caçador de mamuts gandul, avui en dia és molt més difícil provar la culpabilitat dels falsificadors de targetes de crèdit o dels vividors.Els biòlegs evolucionistes prenen com a punt de partida la hipòtesi que la escorça cerebral i el llenguatge es desenvoluparen paral.lelament a la potència col.lectiva de l´ésser humà. El cervell havia de formar-se una visió conjunta sobre la cada vegada més complexes interaccions socials, tot i que només fos per protestar quan ens fessin retrocedir indegudament en la cua de la caixa del supermercat.Klaus Manhart, Las raíces del juego limpio, Mente y cerebro, nº 9, 2004

Per configurar la funció detectora d´enganys, cal suposar que, en el decurs de l´evolució, s´hagués d´ampliar la capacitat processadora del nostre cervell. I tal vegada la seva complexitat és el producte d´una cursa d´armaments mental. La capacitat de simular intencions socials dificulta la tasca de desemmascarament dels mentiders; com a reacció, el cervell humà havia de potenciar mecanismes millors per posar en evidència als dissidents socials. Si va haver algun temps en què es podia reconèixer fàcilment un caçador de mamuts gandul, avui en dia és molt més difícil provar la culpabilitat dels falsificadors de targetes de crèdit o dels vividors.Els biòlegs evolucionistes prenen com a punt de partida la hipòtesi que la escorça cerebral i el llenguatge es desenvoluparen paral.lelament a la potència col.lectiva de l´ésser humà. El cervell havia de formar-se una visió conjunta sobre la cada vegada més complexes interaccions socials, tot i que només fos per protestar quan ens fessin retrocedir indegudament en la cua de la caixa del supermercat.Klaus Manhart, Las raíces del juego limpio, Mente y cerebro, nº 9, 2004 -

20:56

Paraulotes.

» La pitxa un lio Aborrezco las palabras líder, excelencia, proactivo, desafío, reto, misión, visión, retroalimentación y oportunidad. El vocabulario empresarial globalizado penetra poco a poco en el habla coloquial y estandariza los comportamientos sociales. El colonialismo lingüístico no es nuevo bajo el sol. Las culturas tecnológica o económicamente poderosas siempre han pretendido imponer sus estilos. El lenguaje es un medio idóneo para ello. Pero detrás de las palabras se esconden agazapadas las ideas y en cualquier momento de descuido van y saltan a la yugular. Mediante el uso del lenguaje la certeza puede transmutarse en duda y es capaz la mentira de revestirse de verdad. Es también en el lenguaje donde el totalitarismo intolerante encuentra el rostro de su amabilidad. (...) Este lenguaje repleto de eufemismos malévolos que en el mundo empresarial globalizado impera pervierte los valores y tira por tierra la dignidad del trabajador. Es el eufemismo al servicio del management, el lenguaje a disposición del despotismo directivo. Pero ya se sabe; contra el eufemismo: tabú. Ser proactivo equivale a acatar, a obedecer, a resignarse. Desafío implica amenaza de despido, y reto supone trabajar el doble por la mitad. Un afamado directivo retaba a sus subordinados a que cada vez que acudieran al trabajo reflexionasen sobre lo que irían a hacer en ese día para mejorar su desempeño con respecto al de sus competidores. (...) Las palabras son a veces trampas insalvables, bombas de racimo que arrasan la decencia de los demás. Este lenguaje que se va imponiendo sin remedio legisla a la postre una nueva relación laboral no sustentada en la ley como expresión de la voluntad popular sino en la mera imposición empresarial. En tiempos de sometimiento, de miedo, de necesidad, el lenguaje se vuelve peligroso. (...) Los significados se diluyen y un mundo espurio aparece ante nuestros ojos de repente. Hay que tener mucho cuidado con las palabras y no porque las cargue el diablo, sino porque a la postre son las que inventan la realidad.

Aborrezco las palabras líder, excelencia, proactivo, desafío, reto, misión, visión, retroalimentación y oportunidad. El vocabulario empresarial globalizado penetra poco a poco en el habla coloquial y estandariza los comportamientos sociales. El colonialismo lingüístico no es nuevo bajo el sol. Las culturas tecnológica o económicamente poderosas siempre han pretendido imponer sus estilos. El lenguaje es un medio idóneo para ello. Pero detrás de las palabras se esconden agazapadas las ideas y en cualquier momento de descuido van y saltan a la yugular. Mediante el uso del lenguaje la certeza puede transmutarse en duda y es capaz la mentira de revestirse de verdad. Es también en el lenguaje donde el totalitarismo intolerante encuentra el rostro de su amabilidad. (...) Este lenguaje repleto de eufemismos malévolos que en el mundo empresarial globalizado impera pervierte los valores y tira por tierra la dignidad del trabajador. Es el eufemismo al servicio del management, el lenguaje a disposición del despotismo directivo. Pero ya se sabe; contra el eufemismo: tabú. Ser proactivo equivale a acatar, a obedecer, a resignarse. Desafío implica amenaza de despido, y reto supone trabajar el doble por la mitad. Un afamado directivo retaba a sus subordinados a que cada vez que acudieran al trabajo reflexionasen sobre lo que irían a hacer en ese día para mejorar su desempeño con respecto al de sus competidores. (...) Las palabras son a veces trampas insalvables, bombas de racimo que arrasan la decencia de los demás. Este lenguaje que se va imponiendo sin remedio legisla a la postre una nueva relación laboral no sustentada en la ley como expresión de la voluntad popular sino en la mera imposición empresarial. En tiempos de sometimiento, de miedo, de necesidad, el lenguaje se vuelve peligroso. (...) Los significados se diluyen y un mundo espurio aparece ante nuestros ojos de repente. Hay que tener mucho cuidado con las palabras y no porque las cargue el diablo, sino porque a la postre son las que inventan la realidad.

Fernando Royuela, Aborrezco las palabras, Babelia, El País, 12/09/2009 -

20:55

Convicció

» La pitxa un lio Tota convicció -convicció seriosa- se us convertirà en prejudici per a les conviccions posteriors. Penseu-hi. Cada convicció que adquiriu és un prejudici més que acumuleu. I ja sabeu què vol dir un prejudici: un vici d´origen. Si sou zelosos de la vostra llibertat intel.lectual, si aspireu a conservar la disponibilitat permanent que n´és el pressupòsit, heu d´esforçar-vos per ser homes d´escasses conviccions. El fanàtic és un convençut: un individu que està convençut de tot, que té moltes conviccions. No crec que el fanatisme sigui una perspectiva gaire amable. La prudència, virtut cardinal, aconsella evitar aquestes exasperacions mentals i morals. I al capdavall, per circular per la vida, no calen massa conviccions. N´hi basten tres o quatre. Només. Joan Fuster, Diccionari per a ociosos, Edicions 62, Barna 1978

Tota convicció -convicció seriosa- se us convertirà en prejudici per a les conviccions posteriors. Penseu-hi. Cada convicció que adquiriu és un prejudici més que acumuleu. I ja sabeu què vol dir un prejudici: un vici d´origen. Si sou zelosos de la vostra llibertat intel.lectual, si aspireu a conservar la disponibilitat permanent que n´és el pressupòsit, heu d´esforçar-vos per ser homes d´escasses conviccions. El fanàtic és un convençut: un individu que està convençut de tot, que té moltes conviccions. No crec que el fanatisme sigui una perspectiva gaire amable. La prudència, virtut cardinal, aconsella evitar aquestes exasperacions mentals i morals. I al capdavall, per circular per la vida, no calen massa conviccions. N´hi basten tres o quatre. Només. Joan Fuster, Diccionari per a ociosos, Edicions 62, Barna 1978 -

20:55

Això passava fa nou anys ...

» La pitxa un lio Els valors tecnològics multiplicaren per cent, per tres cents o per mil, el seu valor durant algunes setmanes. Només ha calgut altres dues setmanes per reduir la seva cotització a la meitat. (...)Verdaderament, després de tots aquests trastorns, ningú no pot saber què és allò real: si el preu elevat que posseïen els títols tecnològics fa un mes o el preu més reduït d´aquest últims dies. Però tampoc importa massa. (...) Darrera d´una i una altra sacsejada ningú no és capaç de dir una paraula sobre el preu efectiu d´una acció perquè la realitat fa temps que ha estat extirpada del seu antic lloc i el valor rellisca sobre uns superfície quasi abstracta. Com, en altres àmbits de la nostra cultura, el verificable ha estat substituït per l´imaginable, el material per l´immaterial i el món pel seu reflex.No només en les operacions financeres domina la simulació. Els productes quotidians guanyen o perden a través del simulacre publicitari, els polítics guanyen o perden segons les seves estratègies de seducció, l´art actual adquireix o no rellevància a través de les seves pròpies estratagemes per a l´espectacle. En l´economia, en el ciberespai, milions de persones generen diàriament, en contacte unes amb altres, una vida simulada amb identitats falses i multiplicades del jo. Una simulació, que comença a ser ja més important per a la vida d´alguns que l´anomenada vida real d´abans.Vicente Verdú, La simulación, El País, 08/04/2000

Els valors tecnològics multiplicaren per cent, per tres cents o per mil, el seu valor durant algunes setmanes. Només ha calgut altres dues setmanes per reduir la seva cotització a la meitat. (...)Verdaderament, després de tots aquests trastorns, ningú no pot saber què és allò real: si el preu elevat que posseïen els títols tecnològics fa un mes o el preu més reduït d´aquest últims dies. Però tampoc importa massa. (...) Darrera d´una i una altra sacsejada ningú no és capaç de dir una paraula sobre el preu efectiu d´una acció perquè la realitat fa temps que ha estat extirpada del seu antic lloc i el valor rellisca sobre uns superfície quasi abstracta. Com, en altres àmbits de la nostra cultura, el verificable ha estat substituït per l´imaginable, el material per l´immaterial i el món pel seu reflex.No només en les operacions financeres domina la simulació. Els productes quotidians guanyen o perden a través del simulacre publicitari, els polítics guanyen o perden segons les seves estratègies de seducció, l´art actual adquireix o no rellevància a través de les seves pròpies estratagemes per a l´espectacle. En l´economia, en el ciberespai, milions de persones generen diàriament, en contacte unes amb altres, una vida simulada amb identitats falses i multiplicades del jo. Una simulació, que comença a ser ja més important per a la vida d´alguns que l´anomenada vida real d´abans.Vicente Verdú, La simulación, El País, 08/04/2000 -

20:54

La verdad nunca es tan cierta como la mentira

» La pitxa un lioSe me ocurre estar a favor porque la verdad nunca es tan cierta como la mentira. Y demasiadas veces, para aspirar a la verdad, necesitamos ejercitarnos en una jungla de falsedades y de errores. Mientras la verdad es el conocimiento, la mentira es la herramienta que nos permite llegar a conocer algo. Vivimos instalados en verdades de supermercado y sólo la mentira consigue llevarnos al apasionante mundo de la duda, ese territorio de la razón donde aprendemos a medir nuestros límites y donde el poder y la rebelión se ven desnudos e iguales.Joan Barril, Las mentiras (a favor), Babelia, El País, 19/05/1992

-

20:54

Como es falso, parece verdadero

» La pitxa un lio Me he dado cuenta de que existe una profunda diferencia entre lo falso hecho a la sombra de las catedrales y lo falso hecho a la penumbra de las pantallas de televisión. Los medievales falsificaban para confirmar una autoridad, un orden, un consenso colectivo. Y lo hacían con desenvoltura, ya que no existían técnicas seguras para desenmascarar lo falso.Los contemporáneos (no ya las abadías o los feudatarios, sino los servicios secretos, los pasillos ministeriales, los subterráneos del poder legal y del criminal) saben en cambio que lo falso que elaboren será desenmascarado en breve plazo, puesto que los sistemas de información se autocontrolan mutuamente, y por lo tanto no piensan para nada en falsificar alguna vez para hacer creer algo. Falsifican a ráfagas, producen falsedades en cadena, sabiendo que siempre serán reconocidas como tales, y tanto mejor, porque el fin no es el producir orden, confianza, consenso, sino desorden, desconfianza y turbación. No falsifican para que se crea que alguien ha dicho la verdad, sino para difundir la sospecha de que ya nadie dice la verdad. Para indicar esta técnica tenemos un término que a los medievales les habría costado bastante entender: desestabilización.El mundo moderno creía que había elaborado, desde Lorenzo Valla en adelante, potentes técnicas para desenmascarar la mentira. No sabía que se puede mentir también difundiendo mentiras que todos reconocemos como tales. Basta con dejar caer en el pasillo apropiado, fingiendo distracción, documentos verdaderos para que alguien los difunda y luego decir que eran falsos. Basta con hacer llegar a una persona crédula un documento falso, dejarle que lo haga público y después destruir su credibilidad. Basta con inducir a un testigo a contradecirse varias veces, para ganar así la fe en cualquier testimonio suyo. Basta con hacer sospechar que todos los documentos secretos dels megacomputer pueden ser alterados, y se desconfía del ordenador eternamente. Muchas veces no hace falta ni pagar sicariosadultos. Basta con dejar jugar a los niños.Umberto Eco, Como es falso, parece verdadero, La Vanguardia, 26/08/1986