… las palabras no son inocentes, y menos las que emplean los gobiernos del mundo en un momento como este, sino

operaciones que buscan producir efectos en los comportamientos y los imaginarios. Amenazas, consignas, metáforas que nos piensan.

La gestión de una crisis es toda ella instrumento de comunicación. No hay que ser ilusos ni ingenuos con los términos que se emplean desde las alturas del Estado, sino aprender a leerlos estratégicamente. ¿Qué comunica la retórica disuasiva de nuestros gobiernos y a quién?

Cada crisis, ya sea esta personal o colectiva, abre un agujero. Es la interrupción de los sentidos que, materializados en hábitos y estructuras, sostenían nuestras vidas hasta ese momento. Eso nos produce angustia, pero también abre el espacio potencial de una elaboración de preguntas radicales sobre la vida en común.

El agujero puede interrogarse para pensar a partir de él e incluso puede atravesarse para salir por otro lado. Es decir, los agujeros -todo lo que no encaja, lo fallido, la vacilación del sentido- son condición de pensamiento y de transformación (íntima y social).

Durante la crisis del coronavirus se han abierto (y reabierto) muchísimos agujeros en el tejido personal y social, a nivel planetario y simultáneamente. Si no nos hemos quedado anestesiados o indiferentes, si no hemos pensado que bastaba con tirar de los saberes previos, si nos hemos acercado a mirar a través de los agujeros y no sólo de las pantallas, habremos podido ver una cantidad de cosas.

Por ejemplo, la crudeza de la división social -por clase, género, raza o edad- que recorre nuestra sociedad como una inmensa grieta. La distinción radical entre los “inmunizados y los expuestos”, entre los que han podido protegerse y los que no, entre los que han podido confinarse y los que han sostenido el confinamiento de los demás, entre la importancia de los cuidados y su valor social, con los trabajadores sanitarios precarizados como símbolo por excelencia.

Por ejemplo, la negación y agresión constante a la naturaleza en que se basa nuestro sistema depredador. La percepción de la ciudad como ratonera, la celebración de las irrupciones de animales en medio del asfalto a través de los mil vídeos en circulación, la pura y simple escucha de los pájaros por las ventanas o los paseos masivos sin tráfico ni finalidad, también han supuesto estos días visiones de otras relaciones posibles con el mundo, deseos de otra cosa.

Por ejemplo, la locura mortificante de la vida sometida al régimen del “siempre más”: la necesidad constante de producir y consumir. La experiencia del confinamiento abre de repente la pregunta por las “actividades esenciales”, pudiendo experimentarse cierto gusto por una vivencia de retiro o retirada de las dinámicas cotidianas de ruido y estrés. Es lo que trata de estigmatizarse ahora como “síndrome de la cabaña”, como si no hubiese toda una lucidez en ese estado.

Y mil ejemplos más posibles, dependiendo de cómo y dónde nos haya tocado vivir esta experiencia tan extraña.

Pues bien, lo que pretende el discurso de la guerra es saturar ese espacio tachonado de agujeros. Que nada de lo ocurrido nos de que pensar, ni nos mueva a actuar.

La guerra de disuasión ya no es entre ejércitos, sino entre un orden agujereado y un pueblo por venir capaz de interrogar y atravesar los agujeros. Se trata de reducir la angustia de lo desconocido a terror paralizante, la interdependencia ante el peligro a factor de riesgo, el no saber a impotencia y delegación. Que todo cambie (la “nueva normalidad”) sin que nada cambie realmente.

La disuasión, como prolongación de la guerra por otros medios, es una militarización de la sociedad que busca producir un nosotros sin divisiones (“todos a una”), es decir, sin preguntas íntimas y colectivas que puedan ser fuente de una nueva politización. Una población homogénea de víctimas y supervivientes que sólo pide protección.

Imaginemos la aparición de otros brotes víricos, segundas y terceras oleadas de contagio, nuevas cuarentenas y escaladas en respuesta… ¿Podría entrar nuestro mundo en una especie de guerra fría permanente, de tiempos y geometrías variables, sin enemigo claro esta vez, sino potencial, difuso y ubicuo -en el fondo las distintas “intrusiones de Gaia” (Isabelle Stengers) en nuestro modo de vida basado en el dominio y la depredación del planeta?

La sombra del apocalipsis es el escenario ideal para la activación de una nueva estrategia de la disuasión: obediencia o fin del mundo. ¿Podemos anticiparla con el pensamiento? ¿En qué sentido sería algo distinto de lo que ya conocemos?

Proyectemos lo siguiente: la disuasión es un poder que no sabe, no puede y no quiere.

No sabe. Pocas veces hemos podido ver a los políticos confesar tanto su ignorancia como durante estos días. Ha sido realmente sorprendente escuchar salir de sus labios palabras como “no sabemos”. No sabemos con qué nos enfrentamos, qué es este virus, si puede mutar, si es posible una segunda oleada. Los poderes a los que estamos acostumbrados suelen cubrirse de la justificación de un saber total: ideología, discurso experto. Pero su nueva confesión de ignorancia no significa ninguna pérdida de control, ni autoriza una distribución del poder distinta. Todos somos ignorantes, pero unos menos que otros. Hay un saber, aunque sea de mínimos, que es el único capaz de prevenir la catástrofe total. Una garantía precaria, inestable, pero no queda otra. El poder disuasivo no impone certezas, sino que gestiona la incertidumbre.

No puede. Tampoco estamos habituados a escuchar a los políticos reconocer su impotencia. No podemos, no dominamos la situación, somos incapaces de asegurar nada, estamos trabajando por ensayo y error, sin planificación. Lo normal en ellos es exhibir la fuerza, prometer el control. Pero el poder disuasivo más bien nos da a elegir entre dos anarquías. Por un lado la anarquía inferior de la improvisación, el estado de excepción variable, la gestión just in time. Y por otro la anarquía superior de la catástrofe final, el colapso definitivo, la aniquilación total. Estado débil, a la defensiva, pero que funciona y gobierna así, presentándose como una “fortaleza asediada”, un frágil equilibrio amenazado por un poder desconocido. El poder disuasivo no postula un orden, sino que gestiona permanentemente el desorden (y no lo oculta).

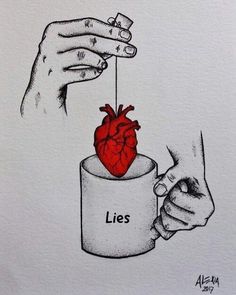

No quiere. Sin horizonte positivo ni propuesta de paraíso, el poder disuasivo sólo nos ofrece una posibilidad de supervivencia. No una vida mejor, sino vivir a secas. Ninguna solución definitiva, sólo la contención del desastre, ganar tiempo. No alcanzar el Bien, sino evitar el Mal. Ningún sueño, sólo impedir la pesadilla. La esperanza queda borrada, lo posible es la catástrofe. Desaparece toda oferta seductora hacia el deseo y sólo queda el miedo. El poder disuasivo no promete nada, sólo exhibe la amenaza.

Nunca a favor, siempre en contra. La disuasión es una política que se sitúa al borde del abismo. No oculta la muerte sino que la sobreexpone, haciendo del peligro y su gestión el secreto del destino mundial. Todo aquel que no colabore le hace el juego al adversario. ¿El adversario, pero quién? ¡El virus, la catástrofe, el apocalipsis!

Achille Mbembe ha escrito que lo más característico de la pandemia es que “cada cual se ha vuelto un arma”. Todos detentamos en nuestro cuerpo la potencia de matar. El poder soberano de “hacer morir” se democratiza: cada uno somos ahora una pequeña bomba nuclear. La disuasión se vuelve entonces también horizontal.

Sería el lado oscuro de la interdependencia en la que se ha puesto tanto énfasis en los últimos tiempos: como todos podemos darnos la muerte, debemos disuadirnos unos a otros, vigilarnos y controlarnos, en la desconfianza de base, en la delación generalizada, en la interiorización colectiva y militante de las normas impuestas exteriormente.

El nuevo equilibrio del terror nos hace a todos protagonistas y no sólo espectadores. Disuasión distribuida, reticular, descentralizada, autogestionada. Una sociedad de sospechosos, con el Estado en la cabeza de cada cual.

No sabemos quién está contaminado, podría ser cualquiera. Aunque unos son más sospechosos que otros: los que no pueden quedarse en casa, los que viven dependientes de un vínculo social amplio, los que no tienen los hábitos necesarios de higiene, los pobres, los migrantes, los otros. ¡No tocar, peligro de muerte!

Este sería el llamado “elemento moral de la guerra”: la producción de subjetividades activamente obedientes, la educación de la especie por y para la guerra.

“Obediencia o fin del mundo” es un caso extremo de lo que Isabelle Stengers llama las “alternativas infernales”. ¿En qué consisten?

La alternativa infernal es un tipo de descripción de la situación que sólo propone resignación o muerte, un tipo de “realismo” que sólo plantea como opciones la sumisión o el desastre.

¿Cómo escapar? No se trata de “criticar” la alternativa infernal como si fuese una mentira, una ilusión, una manipulación. En el caso del virus, por ejemplo, denunciar una conspiración, la fabricación de un problema, etc. No es así, la alternativa infernal es una cuestión muy práctica que funciona concretamente, bloqueando toda alternativa, cortando las conexiones, inhibiendo el pensamiento.

De la alternativa infernal sólo puede salirse “por el medio”, a través de la apertura de “trayectos de aprendizaje” donde nos hacemos capaces de pensar y sentir de otro modo, de abrir e inventar una posibilidad inédita. Una descripción de la situación que nos requiera, no como víctimas o espectadores paralizados por el terror, sino como sujetos capaces de aprender algo nuevo y actuar. Inventar lo que era inconcebible, maneras de escapar por la tangente de los chantajes que nos convierten en rehenes. Como hicieron en su día, por ejemplo, los enfermos de SIDA atrapados en la alternativa infernal entre un poder médico que los negaba como sujetos y la muerte segura.

Una tangente entre confinamiento vertical-policial o colapso de la sanidad pública, entre vuelta a la normalidad o empobrecimiento general, entre paranoia o irresponsabilidad en el cuidado, etc. Esas tangentes no son nunca simplemente críticas, sino pragmáticas, experimentales, concretas, arriesgadas. Sí arriesgadas, porque no hay que olvidar que los límites de la alternativa infernal están fijados en nosotros por el terror.

El terror, como forma de gobierno, está profundamente inscrito en la cultura occidental, según analiza el pensador argentino León Rozitchner. En la primera inserción en el mundo de la psique a través de amenaza de castración del Edipo, en la violencia expropiadora que está siempre detrás de la economía capitalista, en la guerra como recurso de la política cuando los de abajo desafían abiertamente el poder (golpe de Estado)…

El terror penetra en los cuerpos, rompe los vínculos, inhibe las pulsiones colectivas de resistencia, nos disuade físicamente. Desplazar esos límites, librarse de la marca del terror en nuestra carne y nuestro pensamiento, implica en primer lugar un atravesamiento de la angustia, una reactivación del cuerpo singular y colectivo. Hacer de la interdependencia una fuerza, de la incertidumbre una potencia, del agujero un pasaje.

[lobosuelto.com]