Professors (50 sin leer)

Professors (50 sin leer)

-

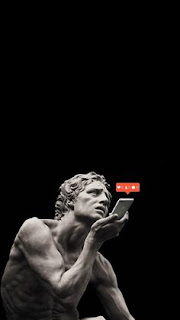

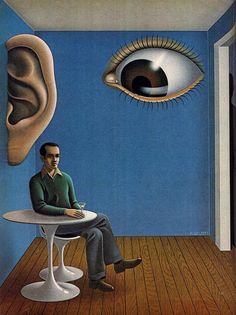

CÓMO FUNCIONA NUESTRO CEREBRO EN EL MUNDO DIGITAL

Archivado: febrero 8, 2022, 5:28pm CET por Manel Villar

CÓMO FUNCIONA NUESTRO CEREBRO EN EL MUNDO DIGITAL -

La concepció protèsica de la tècnica d'Ortega y Gasset.

Archivado: febrero 6, 2022, 11:52pm CET por Manel Villar

Como Heidegger, Ortega reconoce que más allá del cálculo cuantitativo hay que entender la técnica, el diseño y uso de instrumentos tanto en ingeniería como en arte, como acciones de un ser que no parece tener hogar en el mundo: “preguntando: ¿cómo tiene que estar constituido un ser para el cual es tan importante crear un mundo nuevo? La respuesta es sencilla: por fuerza, un ser que no pertenece a este mundo espontáneo y originario, que no se acomoda en él.” (Meditación de la técnica). En aquel coloquio ante arquitectos que querían hablar de reconstruir ciudades, ante la mirada displicente de Heidegger desde el auditorio, terminaba Ortega dirigiéndose a los urbanistas “El nuevo mundo de la técnica es, por tanto, como un gigantesco aparato ortopédico que ustedes, los técnicos, quieren crear, y toda técnica tiene esta maravillosa y —como todo en el hombre— dramática tendencia y cualidad de ser una fabulosa y grande ortopedia.” (o.c. p. 154). Ortega señala las risas con las que fue recibida su última afirmación. Pero su concepción protésica de la técnica, “cyborgiana”, quizá no sea la última palabra, pero arroja algo más de luz que las nieblas litúrgicas de Heidegger.

Fernando Broncano, Ortega frente a Heidegger sobre la técnica, El laberinto de la identidad 30/01/2022

[https:]] -

Fins a quina edat no s'ha de deixar el mòbil als infants?

Archivado: febrero 6, 2022, 11:33pm CET por Manel Villar

TEXT1: Jordan Saphiro, expert en alfabetització digital

La mayoría de la gente da por primera vez un smartphone a sus hijos hacia los 13 años. Me parece el peor momento posible. Todo lo relacionado con la apariencia, la popularidad... ¡está en el móvil! ¿Te crees que tu hijo la primera vez que lo ve es a los 13?Hay que hacerlo antes, cuando todavía puedes darles pautas, consejos saludables. A los siete o nueve años un hijo dice: “Sí mamá, sí papá, hago lo que tú me digas”. Pero en cuanto tiene 13 te dice: “Tú no sabes de lo que hablas”. No digo que el niño tenga un Instagram con tres años, pero hay que enseñarles pronto. La mayoría de la tecnología no existía cuando éramos pequeños y nadie sabe cómo hablar de ella. Por eso, ¿por qué escuchamos a los techies hablando de crianza? Cuando leí lo de Steve Jobs [no quería que sus hijos usaran tecnologías] pensé: es a la última persona a la que le pediría consejo sobre crianza. Sí acudiría a un doctor, a un educador, hasta a un cura... Pero no a alguien que construye teléfonos.

[https:]]

TEXT 2: Álvaro Bilbao, neuropsicòleg.

La etapa que va desde el nacimiento hasta los 12 años es una fase preciosa donde los niños aprenden a conectar con la vida través del juego. No hay etapa más feliz ni momento más oportuno para mirar al mundo con los ojos bien abiertos. Sin embargo, cada vez los niños y niñas pasan más tiempo conectados a las pantallas.Pon a un niño de un año delante de una para ayudarle a comer y no conectará durante toda la comida con la mirada de su madre. Pónsela a un niño de dos y se sentirá frustrado cada vez que coma sin ella. El de seis, si tiene consola, perderá el interés por dibujar. El de ocho dejará de mostrar interés por leer libros si puede jugar al Fortnite y el de 10 preferirá mirar su teléfono al salir de la escuela a jugar con sus amigos. No es cuestión de inteligencia, clases sociales o buenas intenciones. Es simplemente cuestión de cómo funciona nuestro cerebro.

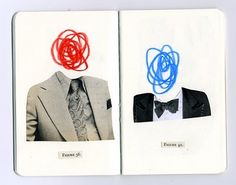

Cada vez que recibimos un mensaje, salta un anuncio o vemos un nuevo estímulo en redes sociales recibimos una pequeña dosis de dopamina; una descarga de placer que es la base de los circuitos del placer y la motivación humana. Es por eso que estamos tan enganchados a las pantallas. Nuestro cerebro no puede evitar mirar una y otra vez nuestro dispositivo porque, aunque nos cueste reconocerlo, el bombardeo constante de estímulos visuales novedosos y perfectamente diseñados provoca adicción. Es la sensación de terminar de ver algo visualmente sorprendente pero necesitar otra dosis más. También tenemos otros circuitos cerebrales, como el circuito de la serotonina, que se activan cuando conversamos cara a cara con un amigo, terminamos una tarea difícil o ayudamos a una persona que nos necesita. La serotonina produce sensación de conexión, propósito y satisfacción. A diferencia de la dopamina, que puede provocar frenesí, no necesitamos otra dosis de serotonina inmediata porque estas emociones traen consigo una sensación de calma.

En un mundo cada vez más rápido e incierto nos sorprende el número creciente de casos de depresión infantil y suicidio juvenil, pero la realidad es que nuestros jóvenes intentan agarrarse a la vida a través de estímulos y experiencias digitales que son tan superficiales y efímeros que solo logran arañarla. Retrasar el uso de teléfonos móviles hasta los 12 años de edad puede dar a nuestros niños el tiempo que necesitan para desarrollar un cerebro más resistente; con capacidad de experimentar la profunda sensación de calma y propósito que todos sentimos cuando ayudamos a los demás o nos sentimos satisfechos. Y eso… eso tiene un valor incalculable porque es lo que más les va a ayudar a sentirse conectados a la vida y agarrarse a ella cuando lo necesiten.

[https:]] -

La quarta revolució industrial i el Gran Reset

Archivado: febrero 5, 2022, 4:52pm CET por Manel Villar

Tenemos también la interpretación de los economistas, que asocian transhumanismo y cuarta revolución industrial. Klaus Schwab fue de los primeros en usar ese término, y como fundador del Foro Económico Mundial —y de su famosa asamblea anual en Davos—. Su última predicción, el Gran Reinicio. Una nueva etapa económica, tras el coronavirus, con una neoglobalización donde todos los productos se habrán convertido en servicios. No poseeremos nada, ni el coche, ni la ropa, accederemos a cualquier posesión material mediante el pago por uso. Las casas serán hospitales asistidos por inteligencia artificial, y la popularizada telemedicina es un primer paso hacia ello. Y solo los países capaces de incluir la inteligencia artificial y la robotización en sus estrategias de desarrollo continuarán siendo sociedades avanzadas y capaces de generar bienestar.

Martín Sacristán, Futuro imperfecto#: Transhumanismo (seremos ciborgs), jotdown febrero 202 [https:] -

Una forma eterna de veure les coses.

Archivado: febrero 5, 2022, 4:42pm CET por Manel Villar

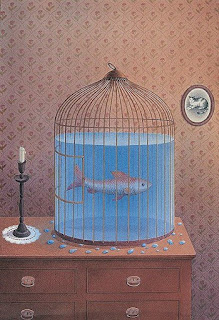

Al final, la realidad no es más que una forma eterna de ver las cosas. Lo que pasa es que cuando ya no hay forma de ver las cosas atravesando el tiempo entonces son las cosas las que te ven a ti. Y entonces sucede que es la actualidad la que nos mira, la que nos maneja, la que nos dice sobre qué pensar en cada momento. ¿Se acuerdan cuando nos manifestábamos por la crisis climática? Fue hace mucho ya, había una niña, una tal Greta Thumberg que llevaba un chubasquero amarillo y que se convirtió en pura inspiración. ¿Sabe alguien qué fue de ella? La actualidad la escupió como un hueso atravesado en la garganta.

El problema (y la desgracia) es que cuando la realidad no es capaz de atravesar el tiempo, entonces apenas se puede hablar de ella porque empieza a parecer que cualquiera podría hacerle lo que quisiera. En la práctica, decir que lo real no permanece equivale a decir que no existe. ¡Peor aún! Es como dar patente de corso para cambiar la realidad al antojo, o sea, a los intereses de cada cual. Porque la realidad misma es lo puesto en cuestión —no las evidencias efímeras de las portadas— y la verdad parece antes el haz del foco de gloria que otorga el último minuto trending topic que el producto necesario de los hechos, la historia o las ideas. De la sustancia del mundo, por decirlo de una vez. No en vano estamos construyendo una realidad paralela a marchas forzadas, un delicioso metaverso donde las cosas prometen tener principio y fin, donde podremos establecer acuerdos y pactos nuevos y definir dónde empieza y termina el tiempo. Evidentemente está siendo un gran éxito, porque la realidad ha perdido su sitio en el pensamiento y su espacio en el alma (de hecho, va como alma en pena). Y ahora lo único real es el deseo universal de inventarla o de negarla.

Así que toca escoger: realidad o actualidad. Y siempre habrá una pérdida en nuestra decisión, siempre nos faltará algo fundamental. Así las cosas, mi único deseo es no elegir siempre lo mismo. Que algunos días gane la vida, esa que es real y aún nos espera.

Nuria Labari, Elige: actualidad o realidad, El País 05/02/2022

-

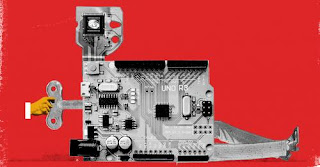

Blockchain vs Intel·ligència Artificial

Archivado: febrero 5, 2022, 4:22pm CET por Manel Villar

Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías; dos siglos después, Reza Negarestani y Nick Land actualizan la discusión de Hegel y Schopenhauer. Negarestani es un filósofo e ingeniero informático iraní que pretende llevar la empresa humana hasta sus últimas consecuencias. Y esa empresa es la autorrealización de la Razón. La Razón no es necesariamente una capacidad individual ni biológica, sino una actividad de crítica y exploración constante que puede y debe superar a lo humano. Solo necesita un entorno social y semántico (reglas y lenguaje) que le permita conectarse y actualizarse sin límites. El inhumanismo de Negarestani está tan influenciado por Hegel como por el desarrollo del software: un dispositivo inteligente que avanza hasta no dejar nada afuera y que puede emanciparse de su soporte biológico y material, es decir, de los humanos. Y ya que estamos, superar al capitalismo como «supuesta totalidad inmediata del estado de cosas». (...)

Sin nombrarlo, Negarestani apunta contra su antiguo maestro, el filósofo británico radicado en China, Nick Land. Heredero de Schopenhauer y Nietzsche, para Land hay un afuera de la Razón al que solo podemos acceder mediante el deseo irracional. Y nada expresa tan bien ese deseo como el tecnocapitalismo global, en donde el goce del consumo, el lucro y la destrucción creativa aceleran al sistema más allá de los límites humanos. Land, trumpista acérrimo, cree que hoy los humanos solo pueden aportar su irracionalidad a la aceleración del capital inhumano. Según Negarestani, el antihumanismo de Land incurre en el mismo conservadurismo que el humanismo de Kant: entender a la mente humana como un atributo dado, fijo, incapaz de superarse a sí mismo.

En realidad, Land, como buen lector de Lovecraft, no confía en la razón humana porque espera una inteligencia que llegue desde otro mundo ¿Y qué es internet sino otro planeta viviendo en las entrañas del nuestro? En la red emerge una especie de «verdad posinteligente», un acervo de información legítima que no requiere de un discurso racional, ni de la supervisión de una instancia intelectual superior, ni siquiera de un espacio social y semántico reconocible. «Ya no se trata de cómo pensar la técnica: la técnica piensa cada vez más en sí misma. La autopista hacia el pensamiento no pasa por profundizar la cognición humana sino por la inhumanización de lo cognitivo». Se trata de una auténtica mente alienígena que ya no solo deja atrás el soporte humano de la inteligencia sino la forma misma de la inteligencia antropomórfica que Negarestani pretende replicar y mejorar. Y puede cumplir con todo lo que se espera de la filosofía (determinar la verdad y/o el sentido) sin emular a la racionalidad humana.

Llegados a este punto, es necesario advertir que Negarestani y Land no están hablando de la misma tecnología. La Razón inhumana de Negarestani es la Inteligencia Artificial (IA), la tan mentada infraestructura cibernética de algoritmos que extraen y ordenan datos, para así perfeccionar a los algoritmos para extraer y ordenar más datos, para así perfeccionar a los algoritmos para extraer y ordenar más datos, etc… El óptimo de la IA sería concentrar toda la información existente en un solo punto soberano que tomase todas las decisiones. La mente alienígena de Land es el blockchain, la red de intercambio directo entre usuarios cuyas transacciones son validadas y registradas en una cadena de bloques accesible a cada usuario pero protegida criptográficamente. Una suerte de libro contable distribuido. El óptimo del blockchain sería una red en la que participara cada ser del planeta (en principio, de este) y llevara las transacciones a tal volumen y velocidad que fueran imposibles de crackear, coordinando de manera confiable (sin deliberación, sin política, sin errores humanos) a seres pocos confiables.

La IA nos conduce a una sociedad verticalista y racional; el blockchain, a una comunidad horizontal y no necesariamente racional. Bitcoin, el producto más visible del blockchain a la fecha, aún da la impresión de ser una «nave de los locos»: miles de freaks, gamers, incels y otras criaturas de la oscuridad digital conectados, jugando con una moneda sin respaldo físico. El derechista Peter Thiel lo sintetiza así: la IA es comunista, el blockchain es libertario. Mientras el Estado chino refuerza su ofensiva contra la minería de bitcoin, Vitalik Buterin sigue de gira por el mundo portando su semblante alienígena y a Ethereum: el proyecto de llevar al blockchain desde las monedas a los contratos, es decir, a la base de la sociedad civil.

Gane quien gane, lo importante es que ambos modelos de sociedad descansan en el supuesto de una extendida irracionalidad humana. La IA confía en poder gobernar racionalmente a este rebaño de pobres idiotas quejándose en redes sociales, subiendo fotos o escribiendo columnas de mierda. El blockchain prefiere conectar a los dementes entre sí y dejar que su sola interacción en busca de dinero fácil haga funcionar al sistema. Desde la cúspide del Leviatán digital o desde las catacumbas de internet, brotará la Razón que nos permita vivir casi sin pensar.

Alejandro Galliano, ¿Qué hacemos con los humanos?, eldiarioar.com 05/02/2022 [https:]]

-

Optimització versus empatia.

Archivado: febrero 5, 2022, 4:05pm CET por Manel Villar

Tristes tiempos si ahora la pandemia comienza a usarse como excusa para tomar decisiones polémicas que reducen costes a quienes gestionan y restan servicios a la ciudadanía, bajo el argumento de mayor automatización y optimización. “Nos vamos porque la mayoría usa las aplicaciones móviles”. “Cerramos servicios médicos porque el pueblo es pequeño”. Primar los beneficios siempre perjudica al viejo, al pobre, al enfermo, al que usa transporte público. Las desigualdades normalizan un lado creciente de la humanidad que se enfría al tiempo que calentamos la máquina y pulsamos asterisco.

Es grande la tentación de delegar en las máquinas lo que más perturba o no resulta rentable, entre otras cosas, porque la máquina es indolente ante las quejas. No se inmuta ni entristece. La reclamación puede terminar con un “Inténtelo más tarde” mientras los asesores humanos, más precarios y con menos tiempo, se van alejando a otras ciudades, o al otro lado del teléfono, para terminar remitiendo al cajero automático o a la aplicación web donde están las respuestas, ¿acaso saben nuestras preguntas?

¿Se han fijado que cada vez más las masas somos atendidas y leídas por máquinas, mientras los más privilegiados son atendidos por humanos con tiempo? ¿Se imagina contar con un asesor que pacientemente le ayude a entender las cuentas, una doctora que pueda dedicarle tiempo y atención, un psicólogo que le escuche, una abogada que le oriente, mediadores capaces de empatizar y comprenderle? De esto trata el enfriamiento humano y no es ajeno al calentamiento planetario.

Remedios Zafra, Calentamiento global, enfriamiento humano, El Cultural 01/02/2022

-

El savi boig, l'antiheroi.

Archivado: febrero 5, 2022, 3:55pm CET por Manel Villar

Así como el arquetipo del héroe guerrero sigue muy presente (demasiado, de hecho), tanto en los superhéroes de la cultura de masas como en la versión sucedánea de las estrellas del deporte, el héroe cultural no tiene una representación visible salvo, en todo caso, en su vertiente negativa: el típico «sabio loco», malvado o irresponsable, que intenta dominar el mundo o lo pone en peligro con sus impíos experimentos. Algunos grandes científicos, pensadores y artistas llegan a veces a hacerse populares; pero, en general, más por sus excentricidades que por sus aportaciones (comprendidas por muy pocos), y el verdadero héroe cultural de nuestro tiempo es el gran ignorado de nuestra desquiciada sociedad.

Porque el héroe cultural de nuestro tiempo, como no podía ser de otra manera, no es un individuo sino un colectivo. Un colectivo por suerte cada vez más y mejor articulado, pero por desgracia cada vez menos y peor conocido: la comunidad científica.

Carlo Frabetti, El héroe cultural: de prometeo a Frankestein, jotdown 03/02/2022

-

Podem atribuir a un algoritme idees?

Archivado: febrero 3, 2022, 11:35pm CET por Manel Villar

Para acceder a la etapa de la técnica, para aplicar un universal a los casos semejantes, hay desde luego que disponer de ese universal ese eidos, forma o especie, al que se refiere Aristóteles en el texto citado. Los humanos disponemos del mismo, sea de manera innata sea porque lo hemos adquirido, y se da la circunstancia de que generalizamos con muchísima facilidad. Así un niño que ha tenido ante sí un caballo rápidamente reconoce la forma (el eidos) del mismo en otro caballo. Cosa que plantea un problema a quienes esperan que el conocer de la máquina llegue a ofrecer un día la clave de nuestro propio funcionamiento, pues las redes neuronales generalizan con mucha mayor dificultad.

Pero este disponer de una forma que aplicamos a pluralidad de individuos tiene dos explicaciones posibles, a las que me refería al hablar de innatismo o adquisición. La primera es que esa forma se forja en la misma experiencia, es por así decirlo su resultado. La segunda es que las formas son ideas inherentes a nuestro ser, para las cuales la experiencia es simplemente la ocasión material de actualizarse. Este asunto remite a viejos problemas filosóficos sobre el peso de la inducción en el conocimiento no ya maquinal o animal sino humano, sobre la cuestión cartesiana de las ideas innatas y en última instancia sobre la tesis platónica de que, tratándose del ser de razón, conocer es siempre, en un nivel u otro, re-conocer; no tanto generalizar a partir de iteración de experiencias, como ver en lo dado un caso particular de un concepto.

En el caso de Aristóteles la posición es de un platonismo matizado: cabría decir que los universales (el campo eidético, el campo de las ideas) es innato en los seres de razón, pero que no se actualiza hasta que encuentra una ocasión en la realidad individual; la idea pasa de la potencia al acto gracias a la experiencia. Por ello Aristóteles es (frente a pitagóricos y ciertos platónicos adversos a la modalidad de platonismo que representa el propio Aristóteles) con justicia considerado un empirista. Pero ello no quita que también para Aristóteles en el animal humano (y esto es lo que le distingue precisamente de los otros animales) la idea es inherente a su propia naturaleza.

En suma, para Aristóteles la experiencia humana difiere de la experiencia animal por ser ocasión de acceso a techne kai logismois (técnica y razonamientos), es decir aquello que por definición es vedado a las especies animales no dotadas de lenguaje. Y retorno a la cita que en la columna anterior ponía en el arranque: “Los animales no humanos viven reducidos a imágenes y recuerdos y la experiencia es para ellos poco fructífera, mientras que (*por intermediación de la experiencia*), los hombres acceden a la técnica y al razonamiento”

Tanto la tesis que hace surgir lo universal de una generalización a partir de la experiencia, como la que considera que lo universal es algo innato (y en su seno vertiente pitagórico-platónica versus vertiente aristotélica) coinciden en un punto: la técnica implica ideas y por ello el conocimiento técnico es una etapa diferente de la mera experiencia.

Y aquí se multiplican las preguntas: ¿alcanzan las máquinas a tener ideas o más bien se trata en ellas de un tipo de acuidad que no supera la mera experiencia? Y aún ¿reconocen un dígito manuscrito como un niño reconoce un caballo, es decir percibiendo en el mismo un caso particular de ese universal que es una idea? Nótese que estoy prescindiendo ahora de la cuestión de si la idea presente en el conocer del niño la ha generado o no la misma experiencia; estoy simplemente señalando que el niño tiene indiscutiblemente ideas.

La pregunta respecto al aprendizaje de las redes neuronales es la de si a través de la iteración que sustenta la experiencia, hay un momento en el que la red neuronal dispone de un universal aplicable a todos los casos semejantes. Pues esta etapa que trasciende la experiencia, esa techne de Aristóteles quizás ni siquiera es necesaria para mostrarse eficiente: “tratándose de la práctica, la experiencia no es inferior a la técnica; y así vemos que hombres limitados a la experiencia obtienen a veces mejores resultados que quienes poseyendo la noción (logos) de algo carecen sin embargo de experiencia (…) La causa es que la experiencia es un conocimiento de lo individual y la técnica lo es de lo universal. Ahora bien, toda práctica y toda producción concierne a lo individual” (Metafísica 981, a 12-16).

Desde luego ciertos animales no humanos dan muestras de una acuidad perceptiva y de una capacidad de previsión superiores a las nuestras, sin que por ello haya razones para considerar que han accedido a la etapa de la técnica. ¿Es también el caso de las máquinas, que mostrarían acuidad perceptiva en ausencia de concepto, conocimiento sin tener idea? ¿O diremos más bien que en una red neuronal la reacción efectiva y eficaz, el output correcto que se forja en la experiencia, se debe a que como resultado de la misma acaba por surgir lo universal, el atributo que clasifica, que distingue? ¿Cabe, en suma, atribuir a un algoritmo ideas? Aun en caso de respuesta positiva, está por ver si tal inteligencia eidética recubre todas las modalidades en las que se despliega la nuestra, así esa inteligencia que no consiste tanto en conocer como en sentir lo bello o lo repugnante, o la que consiste en delimitar una frontera que separa al bien del mal.

Víctor Gómez Pin, ¿Técnica en las máquinas?, El Boomeran(g) 02/02/2022

-

Proposta didàctica per a alumnes de 4t d'ESO sobre el documental 'The Social Dilemma'

Archivado: febrero 2, 2022, 9:29pm CET por Manel Villar

15.0 Normal 0 21 false false false ES-TRAD X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}Societat, tecnologia i pensament.

Documental: The Social Dilemma, director: Jeff Orlowsky, any 2020 (Netflix)

1ª part (0,00-5,52):

Qüestionari:

1- Les persones que opinen en aquest documental en quin tipus d’empreses han estat treballat o encara treballen? A quin àmbit empresarial pertanyen? Què és el que tenen en comú?

2- Quin o quins són els problemes que aquestes empreses estan generant?

3- Què creieu que vol dir la frase de Sòfocles que encapçala el documental: “Res gran succeeix a la vida dels mortals sense una maledicció”?

2ª part (12,06-19,52):

Qüestionari:

1- Com funciona aquest negoci?

2- Quines repercussions té en les nostres vides?

3- Què vol dir la frase següent: “Si no pagues pel producte, tu ets el producte”?

3ª part (19,52-37,58):

Qüestionari:

1- Busqueu informació sobre el que és la llei del reforç intermitent positiu.

2- Explica el fonament i les diferències dels dos paradigmes tecnològics: el de la bicicleta i el de les xarxes socials

3- Comenta la frase: Només hi ha dues indústries que anomenen als seus clients “consumidors”: la de les drogues il·legals i les des sofware(Edward Tufte)

4ª part (37’58-44,00)

Qüestionari:

1- Quins són els problemes que genera el mòbil als infants?

2- Llegiu aquests articles:

3- Amb quin dels articles estàs més d’acord? Amb quin, menys d’acord? (Raoneu les respostes)

5ª part (44,00-54,50)

Qüestionari:

1- Com pot resistir el cervell humà a la Intel·ligència Artificial?

2- Vegeu presentació del dibuixant El Roto. Escolliu 3 diapositives i comenteu-les.

[https:]] part (54,50-1,20,05)

Qüestionari:

1- Busqueu informació sobre aquests conceptes: post-veritat, fake news, bombolles de filtre, tribalització digital, polarització política, biaix de confirmació, teories de la conspiració

2- Quina relació es pot establir entre aquests conceptes i el funcionament de les xarxes socials.

7ª part (1,20,05-final del documental)

1- Analitzeu les diferents solucions que plantegen aquests especialistes. Esteu o no esteu d’acord? Per què?

2- Creieu que ha estat útil el visionat d’aquest documental? El recomanaríeu a unes altres persones? (Raoneu les vostres respostes)

3- Podeu fer una ullada per la web del documental. Us ha semblat interessant?

-

"This is Philosophy" - Programa 4: Descartes".

Archivado: febrero 2, 2022, 8:18pm CET por Manel Villar

-

El meteorito

Archivado: febrero 1, 2022, 8:39pm CET por Victor Bermúdez Torres

Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Periódico Extremadura.

Todas las historias cuentan la misma historia: un alma desvalida e ignorante sumida en el mal, un redentor dispuesto a rescatarla y un final más o menos feliz. Hagan la prueba y verán que no hay cuento, novela, película, serie, videojuego o discurso político que, con todo tipo de variaciones, no encaje en este molde. Probemos nosotros con la película de moda, “No mires arriba”, y a la que, dado el estilo que gasta, podríamos rebautizar sin rubor como “El Meteorito”, con sabor a hit veraniego de Georgie Dann.En la astracanada de Adam McKay (que recomiendo encarecidamente que vean) el “alma desvalida” es el pueblo americano y, por extensión, la humanidad entera: una masa ignorante y manipulada que vota a políticos tipo Trump, vive infantilmente en el presente inmediato de los chismes, la telebasura y los memes de internet, y obedece ciegamente a los gurús de la tecnología. De otro lado, el “héroe redentor” son un par de ingenuos científicos que, tras descubrir que un enorme meteorito va a impactar contra la Tierra, tratan de avisarnos de lo que nos viene encima mientras son coaccionados por el poder y vilipendiados por la multitud. El “final feliz” es la divina moraleja que nos cuelan los autores, verdaderos redentores de esa multitud incapaz de reaccionar a la revelación científica del apocalipsis que somos nosotros, el público en general, frívolos adoradores del becerro de oro del consumo no sostenible y sus hijos la polución, el cambio climático, las pandemias y el resto de las plagas con que se anuncia el fin del mundo. Y hay que reconocer que en cuanto a la moraleja a transmitir la película es impactante y provocativa (por eso estamos hablando de ella), poniendo al alcance de todos una caricatura de los tópicos en torno al tecno-neoliberalismoreinante: la influencia de los gigantes tecnológicos, la hipoteca de los gobiernos con el poder económico, el big data, el populismo, la polarización política, la desinformación, la instrumentalización de la ciencia, los delirios conspiranoicos o la dificultad para arbitrar decisiones colectivas (no digamos democráticas) de alcance global...

Pero ahora vayamos con la moraleja sobre la moraleja. Es decir, con la crítica al mensaje crítico de la película (análogo al de parte de la izquierda biempensante americana y, por extensión, de todos sitios). Empecemos por el comienzo de la fábula. Que el desastre provenga del cielo es sintomático. Que el presunto mayor problema (y trasunto de la película) al que nos enfrentamos hoy sean la sostenibilidad y la crisis climática, y no el hambre, la explotación y la miseria material y moral de millones de personas (en tanto el 1% de la población acumula la mitad de la riqueza), algo que sucede cotidianamente y que hemos aceptado sin más (y por lo que mereceríamos extinguirnos cien veces), también es bastante sintomático. Sintomático de cómo la distracción apocalíptica actúa como opio de los timoneles del pueblo. Y no es que no haya una catástrofe climática en ciernes, ojo. La cuestión es a qué desigualdades obedece y cuáles va a acrecentar (la crisis climática es una enorme desgracia para la mayoría, y una fuente de oportunidades para la minoría más poderosa); si no se comprenden y desactivan esas desigualdades no se comprende ni se desactiva nada.

De otro lado, que en la película se muestre a la gente como una turba infantil enganchada a la telebasura y a los móviles, manipulada por demagogos e incapaz de ponerse de acuerdo en lo más evidente, es igualmente reveladora de las inercias ideológicas que lastran el discurso progresista. Una inercia que parece incapaz de entender las razones del apoyo de parte de la población a opciones políticas “poco correctas” y que, en el fondo, se revela tan poco democrática y tan populista como ellas.

Así, como ni las masas ni las perversas élites políticas son capaces de razonar y deliberar, los redentores propuestos en la fábula de McKay no pueden ser más que los expertos científicos. Aplíquese el cuento a la gestión de la pandemia (y de lo que venga). La idea que sobrevuela es que los ciudadanos somos incapaces de ponderar los riesgos (como el de colapsar los cada vez más escasos servicios públicos), por lo que hemos de ser salvados de nosotros mismos a golpe de leyes de excepción y partes televisivos. Se aduce que se trata de una emergencia. ¿Pero quién garantiza que no vayamos a vivir en una emergencia crónica (por ejemplo, climática), o que la gente vaya a ser capaz de decidir con sensatez sobre cualquier otro asunto que le incumba? Dada la inmadurez congénita con que se les retrata, ¿por qué permitirles ni tan siquiera votar? Tras la idiotez, el ruido y la furia que destila esta historia no parecen proyectarse, pues, otras salidas que las de rezar o someterse a una suerte de tecnocracia despótica. Terrible disyuntiva. Otra opción, sin duda, es pensarlo más a fondo.

-

Juzgar el pasado...

Archivado: febrero 1, 2022, 5:07pm CET por Gregorio Luri

... con ojos del presente.

-

Un problema pot esdevenir un regal?

Archivado: enero 31, 2022, 5:01pm CET por Jordi Beltran

Hi ha un principi que he sentit en entrenadors d'esportistes i que em sembla aplicable a molts altres àmbits de la vida. En qualsevol itinerari, es tracta de no pensar on vols arribar, sinó pensar en què has de fer en aquest moment.

Caminar vers un cim mirant contínuament el punt més alt de la muntanya és la millor manera d'acabar rendint-nos al cansament. Has de mirar el terra on haurà de fer el proper pas. Estudiar per a un examen pensant en quan acabaras el curs és la millor manera de distreure's de la preparació de l'exàmen. Has de concentrar-te en l'examen.

Crec que això té a veure amb la psicologia del desig. El desig comporta una urgència, una necessitat de satisfacció immediata. Allò que Freud anomenava el principi del plaer, de realització immediata dels desitjos. Freud hi contraposava el principi de realitat, que era sota el que actuava el jo, intentant sobreviure en la lluita de entre l'allò i el superjò.

Sense necessitat d'adoptar la creença en l'existència de l'inconscient, el que proposa el principi de què parlàvem és simplement una satisfacció diferida dels desitjos. Es tracta, ni més ni menys de vèncer la impaciència connatural al desig. I per això hem de disminuir el desig, limitant-lo al proper pas.

Tot això m'ho fa pensar Brenifier quan proposa convertir un problema en un regal. En el video indicat proposa una mena de tècnica zen: donar la benvinguda al problema, acceptar-lo com a tal. Això permet un distanciament respecte ell, començant per la seva problematització: per què el problema és un problema?

Brenifier, sempre:

https://drive.google.com/file/d/1Gtmg3uUiqmyZcgPWiMBpGC_dz9eR9ED4/view?usp=sharing

No pensis en la fita on vols arribar, pensa en el proper pas que has de donar.

-

Patir no està de moda.

Archivado: enero 29, 2022, 11:06pm CET por Manel Villar

Repite 10 veces al día, todos los días: “Hoy va a ser un día feliz”, “Hoy voy a hacerlo bien”, “Hoy no estaré triste”, “Con trabajo duro puedo conseguir lo que me proponga”. Repítelo después de un despido laboral, en medio de una pandemia, en el huracán de una ruptura amorosa. Pase lo que pase, di a los demás. “Yo soy una persona muy fuerte”. Compra a tu hijo una agenda escolar donde se lea: “Ponle ganas, ilusión y planazos”. Educar con este tipo de mantras equivale a una programación del individuo que deriva en la servidumbre. Se supone que esta clase de frases sirven para empoderar a las personas, pero en realidad identifican al individuo con su función, a la que no cuestiona y contra la que no se rebela cuando atenta contra él. El dolor queda negado también, pues el dolor es una forma de rebelión, de disfunción, de discontinuidad. Adiós al carácter. A ese carácter que se fragua en la adversidad, en una adversidad que nos está esperando con mantras y sin mantras. Lo sabían los griegos y lo sabían los hebreos: ya conocemos sus testimonios, escritos con sangre, de Homero al Eclesiastés, pasando por la divina Safo: “Todo habrá que sufrirlo”. Nuestro dolor, como nuestro fracaso, nos pertenece y nos da forma. Y se merece respeto, reconocimiento y espacio. Pero no está de moda.

Nuria Labari, La vida duele, la psicología positiva me mata, El País 29/01/2022

-

La moral com analgèsic

Archivado: enero 29, 2022, 11:05pm CET por Manel Villar

Una ley acaba de establecer que los animales no son cosas ni máquinas cartesianas sino sintientes, o sea que lo sienten mucho, como nosotros. Y de ahí que tengan sus derechos y que si no sujetos sean al menos objetos morales. Esa suposición cariñosa de que la moral depende de la capacidad de sufrir y no de la intención de actuar proviene de la suplantación anglosajona del humanismo por el humanitarismo. Hoy ya es universal entre quienes creen estudiar ética cuando en realidad se dedican todo lo más a cuidados paliativos: el humanismo ha sido cancelado más radicalmente que otros pecados imaginarios. Esta moralidad funciona como un analgésico y se inventó por la misma época que el cloroformo.

Fernando Savater, Los animales, seres sintientes, El País 29/01/2022

-

Poder i alienació en Spinoza.

Archivado: enero 29, 2022, 11:04pm CET por Manel Villar

Cada individuo, en la medida en que quiera obedecer, recuerda haber tenido algo que temer y algo que esperar de cada uno de los demás por su parte; todos, en consecuencia, muy pronto (y ésta, según Spinoza, es la única diferencia entre la sociedad política y el estado de naturaleza) (TP III, §3) cifrarán sus esperanzas y temores en un solo y mismo objeto: la potencia de todo, que produjo ya sus efectos de una manera difusa, pero de cuya eficacia cada uno, ahora, se vuelve consciente. Y cada uno, en la medida en que quiera ejercer algún poder, desea saber en qué dirección y en qué medida puede hacerlo sin que ese poder se vuelva contra sí mismo para aplastarlo; (TP II, §16) cada uno, en otras palabras, quiere saber de antemano cuál será el resultado de todos sus deseos individuales, cuya ley, hasta ese punto, les ha sido impuesta como un destino indescifrable. Como todos quieren conocer este denominador común, lograrán conocerlo con éxito, o al menos creerán que lo saben: sea sacándolo ellos mismos por mayoría de votos (democracia), o encargando a un individuo o un grupo de ese trabajo (monarquía o aristocracia). (TP II, §17) Por dichos medios, cada uno puede, con total seguridad, alienar su propio poder en esta celebrada voluntad común, contribuyendo así a recrear perpetuamente un poder colectivo unificado que incesantemente los redeterminará a que se alienen. De este modo, el poder político, ese “derecho definido por la potencia de una multitud”, (TP II, §17: Hoc ius, quod multitudinis potentia definitur) será producido y reproducido sin fin.

Alexandre Matheron, Spinoza y el poder, lobosuelto.com 27/01/2022

-

Viure en la contradicció (Emil Cioran)

Archivado: enero 29, 2022, 11:04pm CET por Manel Villar

Siempre he vivido entre contradicciones y nunca sufrí por ello. Si hubiera sido un ser sistemático, hubiera debido mentir para encontrar una solución. Ahora, no sólo acepté este carácter insoluble de las cosas, sino que en él hallé, debo reconocerlo, cierta voluptuosidad de lo insoluble. Nunca pretendí allanar, reunir o, como dicen los franceses, conciliar lo irreconciliable. Siempre acaté las contradicciones tal como ante mí se presentaban, tanto en mi vida privada como en la teoría. Nunca tuve un objetivo, nunca insistí en lograr un resultado. Creo que no puede haber ni objetivo, ni resultado, tanto en lo general como en lo individual. Todo lo que existe carece no de sentido –esa palabra me repugna un poco-, sino de necesidad. (…)

Si yo hubiera sido del todo consecuente conmigo mismo, hubiera terminado no haciendo nada. Sin embargo, al hacer algo me contradije, viví en la contradicción. Aunque toda la vida, así lo creo, está en el fondo condenada a la contradicción. Quisiera contarte algo un poco idiota: cuando visitamos un cementerio –lo que es un hecho banal- y vemos que un amigo, con el que hacía dos o tres días habíamos reído, ha desaparecido sin dejar huellas, ¡cómo podríamos entonces erigir un sistema? ¡Para mí esto es inconcebible! Así ocurrió con un amigo al que quería mucho, un judío polaco, un hombre muy simpático e interesante con el que yo mismo me había reído de todo –era hasta más nihilista que yo-, pero allí, ante su tumba, todo aquello para mí era, cómo explicarlo… Es un hecho banal, todo el mundo ha experimentado esa sensación. Pero cuando uno lo traduce a la filosofía, ¿cuál es la conclusión? Aquí está: hasta el mismo nihilismo es un dogma. Todo es ridículo, carente de sustancia, pura ficción. Por eso no soy un nihilista, porque hasta la nada misma se convierte en un programa. En la base todo carece de importancia. Todo lo que existe se queda en la superficie, todo es posible, todo es drama.

Por supuesto que existe el amor. A menudo me he preguntado: cuando yo lo hemos comprendido todo, cuando todo ha sido penetrado por nuestra mirada, ¿cómo explicamos entonces que nos enamoremos de cualquier cosa? Y sin embargo esto nos ha ocurrido. (…) He aquí lo que de real e interesante tiene la vida. Quisiera terminar esta reflexión con una pincelada optimista: la vida es realmente interesante y atrayente porque por encima de todo carece de sentido. Uno puede dudar absolutamente de todo, uno puede reafirmarse como nihilista, y sin embargo enamorarse como el más grande de los idiotas. Esta imposibilidad teórica de la pasión que, en la práctica, queda desmentida, hace que la vida posea cierto encanto indiscutible, irresistible. Sufrimos, reímos de nuestros sufrimientos, hacemos lo que nos venga en gana, peor esta contradicción fundamental es tal vez finalmente lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida…

Emil Cioran, "Heidegger era realmente demasiado ingenuo", bloghemia.com 28/01/2022 [https:]] -

El contacte físic i l'origen del pensament

Archivado: enero 29, 2022, 11:03pm CET por Manel Villar

La decadencia de lo manual, que se deja para algunos restos de clase obrera y para el sudor de los trabajadores inmigrantes, es signo también de la decadencia del tacto, del esfuerzo físico y sensorial que se necesita para estar presente. De hecho, lo «manual» se prolonga en el tono espontáneo de la inteligencia, en la viveza del lenguaje, en la implicación personal en la amabilidad. Sobre todo, en lo intelectual. ¿Qué es una idea sino el resultado de un encuentro, de algo que nos ha tocado y afectado corporalmente? Puede que esta cuestión del contacto físico, como origen del pensamiento, tenga que ver con la expresión común de acariciar una idea. Con frecuencia, en la gente con corazón, el cuerpo guía al alma y el instinto a la racionalidad.

Ignacio Castro Rey, El declive de lo manual, ignaciocastrorey.com 25/01/2021

-

Tecnologies amables.

Archivado: enero 29, 2022, 11:02pm CET por Manel Villar

La idea de las tecnologías entrañables se refiere en realidad a un conjunto de criterios que pueden inspirar un nuevo modelo de desarrollo tecnológico. El punto esencial es que no deberíamos apostar por tecnologías que puedan escapar al control humano, que produzcan en nuestro entorno cambios irreversibles que puedan terminar haciendo imposible la vida humana. No se trata de apostar por tecnologías blandas frente a tecnologías duras, sino de no perder el control del desarrollo tecnológico. Las distopías ‘posthumanistas’ ahora de moda, están basadas en una visión determinista del desarrollo de la técnica, y es una visión errónea. Podemos apostar por un mundo de ‘cyborgs frankensteinianos’ en continua tensión con sus creadores, o por un mundo amable, de tecnologías abiertas, dóciles, polivalentes, controlables, sostenibles, cooperativas, transparentes, reversibles. Esas son las tecnologías entrañables.

Carlos Barrio, entrevista a Miguel Ángel Quintanilla: "La realidad virtual será el nuevo opio del pueblo", nobbot.com 19/03/2020 [https:]] -

Sartre i el vertígen de la llibertat.

Archivado: enero 29, 2022, 11:02pm CET por Manel Villar

Mientras Heidegger insiste en la autenticidad, el joven Sartre lo hace en la libertad. Hay que moverse, comprometerse, crear lo que uno va a ser. Pues uno no es nada hasta que existe y vive. La condición humana es eso, precisamente, hacerse uno mismo, viviendo, eligiendo, leyendo, escribiendo, enamorándose, viajando, comprometiéndose (política o familiarmente), imaginando, creyendo, descreyendo, observando, ralentizando la respiración, escuchando música. El vértigo de la libertad puede ser molesto, puede generar angustia, pero es el precio que hay que pagar por ella. El existencialismo nunca pasará de moda mientras esté vigente la lucha por la libertad. Sólo lo hará cuando los humanos renuncien definitivamente a la libertad, o la depositen en un algoritmo o un fármaco. Lo que está en liza no son los significantes, ni las etimologías o hermenéuticas. Lo que está en juego es la vida genuina, de riesgo y compromiso con la libertad. Pero, para ello, lo primero es saber qué es la libertad.

Juan Arnau, Jean-Paul Sartre, entrevista con la nada, El País 28/01/2022

-

La dopamina.

Archivado: enero 29, 2022, 11:01pm CET por Manel Villar

Es energía y motivación, el circuito mental que se activa cuando existe una amenaza. Aumenta la posibilidad de sobrevivir, de reproducirse y así de tener futuro. No siempre persigue nuestro bien. Lo que es bueno para nuestros genes no lo es necesariamente para nosotros. Su circuito evolucionó cuando los seres humanos vivían casi toda su vida al borde de la inanición y ayudaba a sobrevivir. Hoy sigue haciendo que veamos comida calórica y la queramos.

La mayoría de los psiquiatras creen que la gente fiel es más feliz que quien no lo es. Sin embargo, desde el punto de vista genético, sería mejor desperdigar nuestros genes con muchas parejas. Por eso, al ver una posible pareja, la dopamina hace que sintamos deseo de reproducirnos, es decir, sexual. Sería bueno para los genes, tal vez no tanto para nosotros.

La dopamina vive del futuro. En cuanto logramos algo y llega al presente, se apaga. Nos hace comprar prometiendo felicidad. Pero una vez comprado se desconecta. Y la felicidad no llega.

Proporciona el placer de la anticipación, no el de la satisfacción. Nunca tiene bastante. Es motor, no meta. Cualquier cosa que nos satisfaga no es dopamina.

Tiene que ver más con imaginar que con conseguir.

En el cerebro compiten la promesa de la dopamina y la dosis de realidad. La dopamina rebaja el sentido práctico. Y la satisfacción la elimina a ella.

Anatxu Zabalbeascoa, entrevista a Daniel Z. Lieberman: "La dopamina nos hace comprar prometiendo felicidad ...", El País Semanal 28/01/2022

-

Els cínics i la parresia.

Archivado: enero 29, 2022, 11:00pm CET por Manel Villar

Mientras que los estoicos basaban su manera de vivir en un "soporta y renuncia", lo cual puede conectar con los cínicos en su visión ascética de la vida, los cínicos centraban su discurso en la provocación y la irreverencia frente al resto. Además, también practicaban el arte de la parresía, que en griego significa "hablar franco y valiente, sin reservas". Un concepto clásico que actualizaron autores contemporáneos, como Michel Foucault, que dejó una bonita y precisa definición: "En parresía, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en vez de la persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del auto-interés y la apatía moral".

Enrique Zamorano, En defensa de los cínicos ..., elconfidencial.com 27/01/2022 [https:]] -

L'estat de naturalesa, una descripció hipotètica (Hobbes)

Archivado: enero 29, 2022, 11:00pm CET por Manel Villar

El punto de partida de Hobbes es una concepción mecanicista de la naturaleza: un espacio inmerso en el movimiento, en el cambio. A lo que hay que añadir una nueva dimensión: si la idea medieval tenía una orientación cosmológica, la idea moderna es antropológica y política, y esta dimensión adquirirá mayor relevancia porque la principal preocupación de los pensadores modernos es el sujeto humano. En el caso de Hobbes, el mecanicismo naturalista servirá para dar un nuevo sentido a la reflexión política.

Hobbes presenta el escenario natural con toda su crudeza. Igual que Maquiavelo nos habla del poder político sin tapujos, Hobbes nos habla del poder en la naturaleza situando al ser humano en el nivel de la animalidad. Al contrario que hará Locke, las leyes naturales de las que habla Hobbes no son concesiones al derecho, sino expresión de las condiciones que marca la naturaleza para poder sobrevivir en ella. En ese estado no hay autoridad pública, ni vínculos sociales; imperan el individualismo y el egoísmo como motores de la supervivencia en un entorno hostil comparable al estado de guerra, de una guerra de todos contra todos.

Hobbes no habla en términos históricos, simplemente intenta justificar que los hombres prefieran vivir sometidos a un poder fuerte y protector a partir de una visión cruda y violenta de la ausencia de tal poder. Aquí, el estado natural no debe entenderse como un estado anterior a la sociedad humana, sino como la negación de las condiciones de la sociedad humana. Esto es, se trata de una descripción hipotética además de una hipótesis indeseable.

Por esto hay que tener en cuenta que la descripción de Hobbes no es histórica ni lo pretende, sino puramente conceptual, especulativa. Su idea puede calificarse de experimento imaginativo que intenta recrear mentalmente las condiciones que imperarían entre los hombres en ausencia de una autoridad colectiva, el Estado, y las consecuencias que tal ausencia supondría sobre las relaciones entre los individuos, quedando solos, libres y dueños absolutos de sí mismos. Se trata de comparar el estado natural con el estado civil y ver cuál de los dos es más ventajoso, mostrando que la única vía de evitar los cuantiosos inconvenientes de la libertad absoluta es cederla a una autoridad absoluta que la limite, anulando el poder de las voluntades individuales más voraces para proteger a los más débiles.

Josep Pradas, Hobbes y el estado natural, Filosofía para la buena vida, 24/01/2022 [https:]] -

La policia de la memòria.

Archivado: enero 29, 2022, 10:59pm CET por Manel Villar

En su novela La policía de la memoria, la escritora japonesa Yoko Ogawa habla de una isla sin nombre. Unos extraños sucesos intranquilizan a los habitantes de la isla. Inexplicablemente, desaparecen cosas luego irrecuperables. Cosas aromáticas, rutilantes, resplandecientes, maravillosas: lazos para el cabello, sombreros, perfumes, cascabeles, esmeraldas, sellos y hasta rosas y pájaros. Los habitantes ya no saben para qué servían todas estas cosas.

Yoko Ogawa describe en su novela un régimen totalitario que destierra cosas y recuerdos de la sociedad con la ayuda de una policía de la memoria similar a la policía del pensamiento de Orwell. Los isleños viven en un invierno perpetuo de olvidos y pérdidas. Los que guardan recuerdos en secreto son arrestados. Incluso la madre de la protagonista, que evita que desaparezcan las cosas amenazadas en una cómoda secreta, es perseguida y asesinada por la policía de la memoria.

La policía de la memoria puede leerse en analogía con nuestra actualidad. También hoy desaparecen continuamente las cosas sin que nos demos cuenta. La inflación de cosas nos engaña haciéndonos creer lo contrario. A diferencia de la distopía de Yoko Ogawa, no vivimos en un régimen totalitario con una policía del pensamiento que despoja brutalmente a la gente de sus cosas y sus recuerdos. Es más bien nuestro frenesí de comunicación e información lo que hace que las cosas desaparezcan. La información, es decir, las no-cosas, se coloca delante de las cosas y las hace palidecer. No vivimos en un reino de violencia, sino en un reino de información que se hace pasar por libertad.

En la distopía de Ogawa, el mundo se vacía sin cesar. Al final desaparece. Todo va desapareciendo en una disolución progresiva. Incluso desaparecen partes del cuerpo. Al final, solo voces sin cuerpo flotan sin rumbo en el aire. La isla sin nombre de las cosas y los recuerdos perdidos se parece a nuestro presente en algunos aspectos. Hoy, el mundo se vacía de cosas y se llena de una información tan inquietante como esas voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo. También suprime los recuerdos. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos. Los medios digitales sustituyen así a la policía de la memoria, cuyo trabajo hacen de forma no violenta y sin mucho esfuerzo.

A diferencia de la distopía de Ogawa, nuestra sociedad de la información no es tan monótona. La información falsea los acontecimientos. Se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero el estímulo no dura mucho. Rápidamente se crea la necesidad de nuevos estímulos. Nos acostumbramos a percibir la realidad como fuente de estímulos, de sorpresas. Como cazadores de información, nos volvemos ciegos para las cosas silenciosas, discretas, incluidas las habituales, las menudas o las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser.

Byung Chul Han, "La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo", bloghemia 26/01/2022 [https:]] -

La principal virtut argumentativa.

Archivado: enero 29, 2022, 10:58pm CET por Manel Villar

La principal virtud argumentativa es la capacidad para reconocer con honestidad el valor y pertinencia de un argumento ajeno, aunque contravenga nuestros intereses o puntos de vista personales. Esta virtud no es sencilla de ejercitar. Suelo decir a mis alumnos que en un diálogo el que pierde es el que gana, porque es el que aprende. Pero aplicarse el cuento es otra cosa, y a veces nos cuesta Dios y ayuda reconocer que no llevamos la razón. Tal vez porque, como dijo alguien, de la expresión «yo opino» lo que más nos gusta siempre es el «yo».

Víctor Bermúdez, Virtudes argumentativas, elperiodicoextremadura.com 26/01/2022

-

El nou control moral

Archivado: enero 29, 2022, 10:57pm CET por Manel Villar

El concepto de castigo ha evolucionado a lomos de las nuevas corrientes moralistas. Si antaño, al menos a nivel teórico, la religión tenía en el horizonte el perdón y la redención («Odia el delito, compadece al delincuente», decía Concepción Arenal), la nueva moral parece haber hecho de la purga su razón de ser. Se trata, en suma, de erradicar de raíz el ‘pecado’, aunque sea a base de eliminar a los pecadores. «Vivimos, según autores como Joshua Mitchell, un despertar religioso en el que no hay perdón. Desde luego lo que vemos ahora es la aniquilación y destrucción de los ‘pecadores’, su muerte social. Por otro lado, si esas minorías que han tomado el poder moral y deciden lo que está bien y lo que está mal moralmente, perdonaran, perderían su poder».

La cultura de la cancelación, en aras de la ética, ha propiciado la muerte civil de individuos concretos. Contra ese terrible ad hominem del moralismo se enfrentó Castellio en defensa de Miguel Servet durante la persecución calvinista: «Cuando los ginebrinos quemaron a Miguel Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano». A escala, el wokismo se impone a costa de la autonomía individual, pues, señala Malo, «se trata de crear un clima de terror, de silencio y de autocensura. No se necesitan muchos casos de silenciamiento para que la población en general entienda el mensaje y lo que les puede pasar si se salen de las normas prescritas por la ideología dominante. Así consiguen que esa ideología se imponga».

Sólo en ese clima exacerbado tienen sentido los golpes de pecho, las ‘autos de fe’ digitales, los señalamientos y las prevenciones más absurdas. La nueva moral pone la tirita antes que la herida, aunque sea precisamente para asestar después el golpe. Un totalitarismo blando que alcanza ya incluso al teórico de todo esto: George Orwell y su 1984, una obra sobre la que recientemente ha prevenido en una universidad británica por su «posible material ofensivo». Para Pablo Malo, «en el momento en que las cosas no se pueden debatir o discutir, en que ciertas opiniones ya no se pueden sostener porque son malas moralmente, pues ya estamos en el campo de los dogmas y no en el del debate democrático entre diferentes ideas todas ellas legítimas. Corremos el riesgo de que el funcionamiento democrático colapse: si ya sabemos cuál es la verdad no necesitamos parlamentos sino un partido único que la aplique». ¿Y si la próxima dictadura no fuese por las armas sino mediante el control moral?

Gonzalo Núñez, Postureo y moralismo en la era 'woke' ..., theobjective.com 26/01/2022 [https:]] -

Reflexionar sobre la nostra relació amb la veritat (Michel Foucault)

Archivado: enero 29, 2022, 10:56pm CET por Manel Villar

Michel Foucault: La filosofía, ¿qué es sino una manera de reflexionar, no tanto acerca de lo que es verdadero o lo que es falso, sino sobre nuestra relación con la verdad? Nos quejamos a veces de que no hay filosofía dominante en Francia. Tanto mejor. No hay filosofía soberana, es verdad, sino filosofía o más bien filosofía en actividad. Es la filosofía del movimiento por el cual, no sin esfuerzos y tanteos y sueños e ilusiones, nos desatamos de aquello está establecido como verdadero y buscamos otras reglas de juego. La filosofía es el desplazamiento y la transformación de los cuadros de pensamiento, la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de forma diferente, para hacer otra cosa, para devenir otra cosa que lo que se es. Desde este punto de vista, es un período de actividad filosófica más intensa que la de los últimos treinta años. La interferencia entre el análisis, la investigación, la crítica “erudita” (savante) o “teórica” y los cambios en el comportamiento, la conducta real de la gente, su manera de ser, su relación con ellos mismos y los otros ha sido constante y considerable.

Decía hace un instante que la filosofía era una manera de reflexionar sobre nuestra relación con la verdad. Es necesario completar esto; es una manera de preguntarse: si ésta es la relación que tenemos con la verdad, ¿cómo debemos comportarnos? Creo que se ha hecho y en la actualidad se hace siempre un trabajo considerable y múltiple, que modifica a la vez nuestro lazo con la verdad y nuestra manera de comportarnos. Y eso implica una compleja conjunción entre toda una serie de búsquedas y todo un conjunto de movimientos sociales. Es la vida misma de la filosofía.

Cristian Delacampagne, El filósofo enmascarado: entrevista clandestina a Michel Foucault (1980), lobosuelto.com 26/01/202 [https:] -

La Gran Dimissió

Archivado: enero 29, 2022, 10:55pm CET por Manel Villar

Se lo decía en noviembre: “A la mierda el trabajo”. No ni ná. A la mierda vivir para trabajar y encima malvivir. A la mierda los que nos explotan y un sistema que apenas deja escondrijos contra la explotación. (...) A la mierda las y los que desde el poder nos hablan ahora de autocuidados tras dos años de pandemia. Es un sálvese quien pueda. Nos han robado el Estado del bienestar. A la mierda los que permiten que una persona muera cada cuatro segundos en el mundo a causa de la desigualdad.

En aquella columna les contaba que desde abril hasta septiembre del año pasado, cuatro millones de personas que trabajaban en Estados Unidos habían dejado sus empleos cada mes. El fenómeno, bautizado como the Great Resignation o the Big Quit, era objeto de análisis más o menos independientes en la prensa cautiva o casi libre, y las posibles explicaciones iban desde las grandes ayudas que recibieron las familias durante la pandemia a la imposibilidad de volver al trabajo por la grave crisis del cuidado infantil. Entre las causas se colaba una que abría una grieta de esperanza: muchas personas, obligadas a parar en el inicio de la covid, fueron conscientes de que tenían trabajos de mierda. Y no solo porque fueran de miseria.

Como vivo acumulando obsesiones, y los hechos que pueden impugnar el sistema me obsesionan aún más, seguí buscando explicaciones a la gran dimisión. El asunto, lejos de serenarse, seguía en ascenso: los datos que se conocían a principios de este mes reflejaban un número récord de renuncias, 4,5 millones en noviembre. En esas estaba cuando me encontré con una investigación publicada en la revista de la MIT Sloan, la escuela de negocios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las más prestigiosas del mundo. Y, sobre todo, con el titular que encabezaba el estudio: “Toxic Culture Is Driving the Great Resignation” (La cultura tóxica está impulsando la gran resignación). Esto es oro, pensé. Aunque en el segundo párrafo avisaban que el objetivo era ayudar a los jefes a responder de manera efectiva a las dimisiones en masa, seguí leyendo.

El estudio en cuestión había analizado los perfiles de 34 millones de trabajadores estadounidenses para identificar a los que habían dejado sus empleos por cualquier motivo –el despido o la jubilación también – entre abril y septiembre de 2021, y concluía que las tasas de renuncia no eran uniformes en todos los sectores. En algunos, no llegaban al 2%; en otros, superaban el 30% en algunas empresas. Fíjense en este gráfico, en el que la venta de ropa, zapatos y accesorios encabeza la gran dimisión, mientras las aerolíneas están al final de la tabla. Pero miren también los tonos de azul de las barras, más claro para los empleos menos cualificados –yo no creo que el trabajo no cualificado exista, lean esto que publicamos en 2020, si les interesa el asunto–, más oscuro para los más. Parece que la precariedad no lo explica todo.

Según las conclusiones de la investigación, la gran renuncia estaba afectando a sectores muy dispares –vean consultoría de gestión, la segunda de la lista– y dentro de esos sectores se observaban diferencias significativas en las tasas de deserción entre empresas similares. Por ejemplo: los trabajadores tenían 3,8 veces más probabilidades de dejar Tesla que Ford, y más del doble de abandonar JetBlue que Southwest Airlines. Netflix, Goldman Sachs, SpaceX, Nvidia… Las compañías más innovadoras del mundo estaban experimentando porcentajes de renuncia de sus empleados bastante más altos que sus competidores más antiguos.

Gran parte del debate sobre la gran dimisión se ha centrado en la insatisfacción de los empleados con sus salarios. De hecho, empresas como Starbucks, Costco, Walmart o Amazon se vieron forzadas a subir los sueldos si querían abrir sus puertas. Pero con el paso de los meses, las noticias sobre renuncias masivas llegaban también de esas compañías de cuello blanco en las que la explotación no está en el sueldo, sino en el tiempo.

Los autores del estudio aseguran que, entre todas las razones que esgrimen los trabajadores para dejar sus empleos, la compensación económica ocupa el puesto 16. Y aquí, por fin, llegamos al hueso del asunto. ¿Cuáles son los principales motivos si el dinero no lo es? Según la investigación, la causa fundamental de la gran dimisión es la cultura laboral tóxica, a la que da diez veces más importancia que al salario a la hora de dejar el empleo. Comportamientos poco éticos por parte de los superiores, y trabajadores que no se sienten respetados. Supongo que alguna vez lo habrán sufrido. Yo sí. La segunda razón es la inestabilidad laboral y las reorganizaciones. Y la tercera, y aquí nos detendremos, los altos niveles de innovación. Recuerden las dimisiones en Tesla, Netflix o Goldman Sachs. Mantenerse constantemente a la vanguardia obliga a trabajar más horas, a un ritmo más intenso, con más estrés. ¿Y si ganar más de 100.000 dólares al año ya no compensa si apenas tienes tiempo para ducharte? ¿Y si por fin hemos comprendido, o estamos en ello, que la vida era otra cosa que pasarla trabajando?

Vanesa Jiménez, ¡A la mierda el trabajo! (2) ..., ctxt 26/01/2022 [https:]]

-

El tecnosolucionisme.

Archivado: enero 29, 2022, 10:55pm CET por Manel Villar

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto un masivo fracaso sistémico, social, ecológico, político y económico. Aunque las causas y consecuencias de esta crisis sean muy complejas y profundas, se nos ha dicho hasta la saciedad que puede resolverse, una vez más, con una aplicación. Este enfoque técnico para resolver problemas se conoce comúnmente como tecnosolucionismo. El tecnosolucionismo tiende a simplificar y a ocultar las diversas realidades simultáneas que desencadenan y conforman los problemas específicos que pretende solucionar: simplemente no puede con los problemas. Aun cuando se ha demostrado que el tecnosolucionismo no funciona a la hora de solventar acontecimientos extremadamente complejos, como es el caso de la pandemia global actual, a menudo se adopta activamente como única respuesta posible a una situación crítica. Por otra parte, a pesar de que este enfoque tecnosolucionista para tratar realidades extremadamente complejas pudiera favorecer a corto plazo una estabilidad sistémica por el hecho de evitar situaciones de colapso inmediatas, elude tener en cuenta el complejo conjunto de acontecimientos causantes del origen del problema, lo cual representa un riesgo de empeoramiento real.

Joana Moll, Contra la complejidad, lab.cccb.org 26/10/2021

-

"Intel·ligència artificial" és un oxímoron

Archivado: enero 29, 2022, 10:54pm CET por Manel Villar

Quisimos construir un mundo a imagen y semejanza de lo mecánico, lo abstracto y lo inerte. Creíamos que el modelo del verdadero conocimiento eran las bases de datos. Pero la realidad no se puede digitalizar, porque no está hecha de objetos aislados, sino de relaciones, y es mucho más compleja, dinámica e impredecible de lo que nuestros mitos contemporáneos nos harían creer. Las máquinas no pueden sustituir a la vida, ni a las relaciones humanas. El aprendizaje, por ejemplo, es un proceso profundamente social que requiere empatía: según el filósofo Hubert Dreyfus, cada avance tecnológico que se interpone entre el profesor y el alumno acaba empobreciendo la educación.

Jaron Lanier, que en su día acunó la expresión realidad virtual, advierte contra el <<totalitarismo cibernético>> que intenta reducir el mundo real a los parámetros de la informática y nos lleva hacia una nueva religión según la cual: "Tu mente es software, prográmala. Tu cuerpo es un envase; modifícalo. La muerte es una enfermedad; cúrala". Es una forma contemporánea de huir del mundo, una nueva versión del antiguo antagonismo de la mente contra la vida.

Las máquinas no piensan, solo calculan. Pueden calcular prodigiosamente a base de aplicar reglas fijas, pero ahí no hay verdadera inteligencia. "Inteligencia artificial" es un oxímoron. La verdadera inteligencia es natural -y cordial.

Jordi Pigem, De la inteligencia artificial a la inteligencia vital, blogdejoaquinrabassa, maup 2016 [https:]] -

El prestigi del perdedor.

Archivado: enero 29, 2022, 10:53pm CET por Manel Villar

Las palabras “perdedor” y “fracasado” son un estigma con el que hoy ninguna persona quiere cargar. Pero la realidad es que perdemos y fracasamos todo el tiempo, y que el éxito sólo llega, si es que lo hace, muy de vez en cuando.

La neurosis del éxito en nuestro tiempo se apuntala con eslóganes tóxicos, por engañosos, del tipo: “Sí se puede”, “no aceptes un no por respuesta”, “sí o sí” y un largo, y delirante, etcétera. Porque la realidad nos demuestra todo el tiempo que no siempre se puede y que el sí con mucha frecuencia es no. Lo normal no es tener éxito, sino fracasar. El éxito es muy escaso, es una rareza, y es precisamente su escasez lo que lo hace tan deseable. Si todos fuéramos unos triunfadores el éxito perdería su prestigio.

Jordi Soler, Elogio del fracaso, El País 23/01/2022

-

Jordan Peterson: Why I am no longer a tenured professor at the University of Toronto

Archivado: enero 29, 2022, 10:52pm CET por Manel Villar

I recently resigned from my position as full tenured professor at the University of Toronto. I am now professor emeritus, and before I turned sixty. Emeritus is generally a designation reserved for superannuated faculty, albeit those who had served their term with some distinction. I had envisioned teaching and researching at the U of T, full time, until they had to haul my skeleton out of my office. I loved my job. And my students, undergraduates and graduates alike, were positively predisposed toward me. But that career path was not meant to be. There were many reasons, including the fact that I can now teach many more people and with less interference online. But here’s a few more:

First, my qualified and supremely trained heterosexual white male graduate students (and I’ve had many others, by the way) face a negligible chance of being offered university research positions, despite stellar scientific dossiers. This is partly because of Diversity, Inclusivity and Equity mandates (my preferred acronym: DIE). These have been imposed universally in academia, despite the fact that university hiring committees had already done everything reasonable for all the years of my career, and then some, to ensure that no qualified “minority” candidates were ever overlooked. My students are also partly unacceptable precisely because they are my students. I am academic persona non grata, because of my unacceptable philosophical positions. And this isn’t just some inconvenience. These facts rendered my job morally untenable. How can I accept prospective researchers and train them in good conscience knowing their employment prospects to be minimal?

Si voleu continuar: [https:]]

-

La migdiada i la creativitat.

Archivado: enero 29, 2022, 10:51pm CET por Manel Villar

Es tu ruina si estás en una reunión de presupuestos, en las bancadas del Congreso o atendiendo a una irrepetible conferencia del preclaro. Quedarse traspuesto. Mira el pollo este, dirá la gente, que le pagamos por estar ahí y va y se duerme como un ceporro, menudo interés que le echa al tema, seguro que ayer tuvo una noche movidita, el tío. No hagas ni caso. La neurociencia ha mostrado que dar un cabezazo —uno mínimo, casi sin llegar a dormirte propiamente— mejora tu creatividad. No me refiero solo a que, visto el interés que tienen la mayoría de las reuniones de trabajo, el mero hecho de quedarte traspuesto indica que tienes una inteligencia despierta, una que no está por la labor de prestar atención a tanta espesura. No me refiero a eso. Me refiero a que dar un leve cabezazo mejora tu cerebro. Lo hace más creativo, literalmente.

Christopher Intagliata pone un ejemplo muy explícito en Scientific American, el de Salvador Dalí (podcast aquí), que escribió en su libro de 1948 50 secretos mágicos para pintar una de sus recetas del éxito: “Debes sentarte en un sillón delgado, preferiblemente de estilo español”. Bueno, y saben cómo era Dalí, que nadie se lo tome al pie de la letra. La idea era echarse una siesta después de comer, pero interponiéndole todo tipo de obstáculos. El pintor cogía una llave pesada con la zurda y ponía debajo un plato. “Solo tienes que dejarte invadir progresivamente por un sentido del sereno sueño vespertino, como la gota espiritual del anisete de tu alma creciendo en el cubo de azúcar de tu cuerpo”. Eso es bueno, Salva, cómo sois los surrealistas. Total, que en el mismo momento en que te quedas traspuesto, la llave se cae al plato y te devuelve al mundo real donde los cuerpos no están hechos de azúcar ni las almas de anís. Justo ahí, en esa experiencia neuronal fronteriza, es cuando la creatividad salta, según el maestro.

La investigadora del sueño Delphine Oudiette y sus colegas del Instituto del Cerebro de París acaban de darle la razón. Ya saben cómo son los científicos cognitivos. Reclutan un centenar de voluntarios y les ponen, por ejemplo, a resolver unos problemas de matemáticas de esos bien fastidiados, pero resolubles en dos patadas si encuentras un atajo creativo. Oudiette y sus colegas dividieron su muestra de voluntarios en los que no se echaron la siesta, los que echaron una siesta larga y los que siguieron el método de Dalí del cabezazo. Los últimos encontraron el atajo creativo el triple de veces que los primeros. Nadie usó un sillón de estilo español.

No puedo evitar acordarme de Kekulé, que estaba desesperado por encajar el benceno en su modelo del mundo químico, formado por ristras de átomos de carbono. El benceno también era una ristra de carbonos, pero le faltaban dos hidrógenos. Justo al dar un cabezazo junto a la chimenea de su casa imaginó una serpiente que se mordía la cola. Esa era la solución. El benceno no era una molécula lineal, sino circular, y los dos hidrógenos de los extremos se habían perdido al abrochar el collar. El contorno difuso entre la vigilia y el sueño, entre la consciencia y la inconsciencia, enciende la creatividad. Ahora despierta.

Javier Sampedro, Quedarse traspuesto, El País 06/01/2022

-

El feminisme és per a tothom.

Archivado: enero 29, 2022, 10:51pm CET por Manel Villar

... el feminismo no es un corpus moral y no debería funcionar como una religión, sino que tiene que ser un proyecto de cambio compartido por hombres y mujeres que se construya colectivamente y de forma antiautoritaria. Al ser un proyecto que se propone transformar las formas de organización social, también tiene espacio para que los chavales –y los hombres– se sientan parte de este movimiento. La mejor manera de enfrentar el antifeminismo es tratar de explicar cómo el feminismo también puede mejorar la vida de los hombres. Por un lado, por la opresión que supone tener que encajar en el molde restrictivo de la masculinidad tradicional –y las consecuencias negativas que tiene para sus vidas y para las personas que les rodean, por ejemplo, en su relación con la violencia, o con el ponerse en riesgo, o la necesidad de ser siempre fuertes y juzgarse a través de ese baremo–. Por otro, porque la principal amenaza para la posición social de los hombres no es el feminismo, sino los daños infringidos por el sistema económico. Sus verdaderos problemas son los trabajos de mierda, el desempleo, la falta de dinero o las dificultades de llevar adelante vidas con sentido en el capitalismo. El patriarcado forma parte de estos problemas o los refuerza, aunque prometa a los hombres compensaciones de estatus o poder –basadas en la injusticia y la dominación de las mujeres–, y la reacción antifeminista promete compensaciones simbólicas de estatus que no aborda las causas económicas y políticas de sus problemas. Mejorar la vida de todos es, por tanto, una buena receta contra los peores efectos de la masculinidad cuando se junta con la precariedad vital.

El feminismo tiene una potencia enorme como proyecto de cambio social, ya que a partir de la situación de subordinación de las mujeres podemos entender la sociedad: que la desigualdad –de género, de estatus migratorio– es en realidad funcional a la acumulación de capital. ¿Podríamos explicarle esto a los chavales que pueden formar parte del feminismo, que los necesitamos para transformar el mundo en vez de hacerlos sentir como el enemigo? En la pensadora Bell Books podemos encontrar buenas pistas para los profesores que quieran explicar la existencia de un feminismo inclusivo. Por ejemplo en El feminismo es para todo el mundo. Ella precisamente usa sexismo en vez de machismo porque reconoce que el enemigo no son los hombres, sino el patriarcado: “El problema es el conjunto del pensamiento y la acción sexista, independientemente de que lo perpetúen mujeres u hombres, niños o adultos”. La toma de conciencia feminista por parte de los hombres es tan esencial para el movimiento revolucionario como los grupos de mujeres, concluye Books.

Nuria Alabao, Ser de Vox es guay, ctxt 19/01/2022 [https:]] -

El metavers i els ionquis de la irrealitat.

Archivado: enero 29, 2022, 10:50pm CET por Manel Villar

El jefazo de Facebook, que es como un profeta, pero pelirrojo e imberbe, bajó a la Tierra para anunciar el cambio de nombre de su compañía por el de Meta. Meta, reveló, viene de metaverso, un lugar maravilloso que se parece sospechosamente a la cantina de Star Wars. La idea es crear una realidad paralela y digital donde podamos vivir sin salir de casa, y donde nos podamos disfrazar a diario como un robot o lo que surja. Zuckerberg quiere que teletrabajemos en el metaverso, que tengamos un hogar en el metaverso, que viajemos en el metaverso. Este es el concepto: puedes habitar un cuchitril sin ventanas y ver el paraíso con unas gafas carísimas; puede que no tengas dinero para una vivienda digna, pero sí para una virtual. Igualito que en ‘Ready player one’, aunque sin Spielberg a los mandos.

Hay un momento delirante en el que el empresario celebra uno de los grandes logros de su invento: la capacidad de sus sensores de reconocer el movimiento facial para reproducir nuestras expresiones a través de un avatar. Ya no tendremos que usar nuestra cara como si fuéramos cavernícolas. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? «Es bueno para el medioambiente», espeta Zuckerberg. En síntesis: el futuro es confinarse y moverse lo mínimo. Y por supuesto vivir a través de las aplicaciones de un millonario, rezando para que no llegue el gran apagón y la especie se extinga.

En fin, el metaverso es un poco como la metadona: un sustituto para los yonkis de la irrealidad, que son multitud, en vistas de que el mundo se hunde. Es un negocio redondo, como los NFT, pero si algo nos demostró la pandemia es que la vida sin piel no tiene mucho sentido.

Bruno Pardo, El metaverso o la metadona ..., abc.es 08/11/2021 [https:]] -

The Age of Artificial Intelligence: the Documentary

Archivado: enero 29, 2022, 8:22pm CET por Manel Villar

The Age of Artificial Intelligence: the Documentary

-

SACRIFICIO , EL CINE ACTUAL DE ANDREI TARKOVSKY

Archivado: enero 29, 2022, 2:13pm CET por XAVIER ALSINA