… me llamó la atención que hay una manera de conectar la investigación científica rigurosa e impulsada por la curiosidad con la experiencia personal y la intuición sobre lo que está en juego: se trata del papel cada vez más importante que desempeña la predicción; en particular, los algoritmos predictivos y analíticos. La predicción, obviamente, se refiere al futuro, pero versa sobre cómo vemos el futuro desde el presente. Cuando se aplica a sistemas complejos, la predicción debe lidiar con la falta de linealidad de los procesos. En un sistema no lineal, los cambios en los inputs ya no son proporcionales a los cambios en los outputs. Esa es la razón por la que tales sistemas parecen imprevisibles o caóticos. Y es el punto donde nos encontramos ahora: queremos ampliar el rango de lo que se puede predecir de manera fiable, pero también nos damos cuenta de que los sistemas complejos desafían la linealidad que, tal vez como herencia de la modernidad, aún sustenta gran parte de nuestro pensamiento.

El comportamiento de los sistemas complejos nos resulta difícil de comprender y, a menudo, nos parece contrario a la intuición lógica. Está ejemplificado por el famoso efecto mariposa, cuando una respuesta sensible, dependiendo de las condiciones iniciales, puede acabar con grandes diferencias en una etapa posterior. Como cuando el aleteo de una mariposa en el Amazonas llega a provocar un tornado que arrasa Texas. Pero tales metáforas no siempre ayudan, y empecé a preguntarme si en realidad somos capaces de pensar de manera no lineal. Las predicciones sobre el comportamiento de los sistemas dinámicos complejos a menudo se presentan en forma de ecuaciones matemáticas aplicadas a las tecnologías digitales. Los modelos de simulación no nos hablan claro y directo; sus resultados y las opciones que producen deben interpretarse y explicarse. Dado que se perciben como científicamente objetivos, a menudo no se cuestionan. Pero, entonces, las predicciones adquieren el poder activo que les atribuimos. Si se sigue ciegamente, el poder predictivo de los algoritmos se convierte en una profecía de autocumplimiento: una predicción se cumple porque la gente cree en ella y actúa en consecuencia.

Así, me propuse salvar la brecha entre el nivel personal, en este caso las predicciones que recibimos como individuos, y lo colectivo, representado por sistemas más complejos. Nos sentimos cómodos con mensajes conocidos y comunicaciones que nos llegan a nivel personal, mientras que, a menos que adoptemos una postura profesional y científica, vivimos todo lo relacionado con sistemas complejos como una fuerza externa e impersonal. ¿No podría ser, me preguntaba, que se nos convenza tan fácilmente de confiar en un algoritmo predictivo porque nos llega a nivel personal? Y al mismo tiempo, tal vez desconfiamos del sistema digital, sea lo que sea que entendamos como tal, porque lo percibimos como impersonal.

Inesperadamente, la crisis del coronavirus reveló las limitaciones de las predicciones. Una pandemia es una de esas incógnitas previsibles que se espera que ocurran. Se sabe que es probable que aparezcan, pero se desconoce cuándo y dónde. En el caso del virus SARS-CoV-2, la brecha entre las predicciones y la falta de preparación pronto se hizo evidente. Estamos preparados para creernos ciegamente las predicciones que los algoritmos arrojan sobre lo que debemos consumir, sobre cuál tiene que ser nuestro comportamiento e incluso nuestro estado mental emocional en el futuro. Creemos lo que nos dicen sobre los riesgos para la salud y los avisos sobre la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida. Tales datos se utilizan para la elaboración de perfiles policiales, sentencias judiciales y mucho más. Y, sin embargo, no estábamos preparados en lo más mínimo para una pandemia que se había pronosticado mucho tiempo atrás. ¿Cómo ha podido fallar todo?

Así pues, la crisis de la COVID-19, que lo más probable es que pase de ser una emergencia a ser una situación endémica, fortaleció mi convicción de que la clave para comprender los cambios que estamos viviendo está vinculada a lo que llamo la paradoja de la predicción. Cuando el comportamiento humano, por flexible y adaptativo que sea, comienza a ajustarse a lo que anuncian las predicciones, corremos el riesgo de volver a un mundo determinista, en el que el futuro ya está fijado. La paradoja se encuentra en la relación dinámica pero volátil entre el presente y el futuro: las predicciones, como es evidente, son sobre el futuro, pero actúan directamente sobre cómo nos comportamos en el presente.

El poder predictivo de los algoritmos nos permite ver más allá y prever los efectos de las pautas emergentes, dentro de sistemas complejos obtenidos a través de modelos de simulación. Respaldados por una enorme potencia informática, y entrenados en una ingente cantidad de datos extraídos del mundo natural y social, podemos trazar algoritmos predictivos y analizar su impacto. Pero la manera en que hacemos esto es paradójica en sí misma: anhelamos conocer el futuro, pero nos desentendemos de cómo las predicciones nos afectan en el presente. ¿Qué creemos, pues, y qué descartamos? La paradoja surge de la incompatibilidad entre una función algorítmica, que al fin y al cabo es una ecuación matemática abstracta, y esas creencias humanas lo bastante poderosas para impulsarnos (o no) a actuar.

Los algoritmos predictivos han adquirido un poder poco común que se expresa en varias dimensiones. Hemos llegado a confiar en ellos bajo formas que incluyen predicciones científicas con una amplia gama de aplicaciones, como la mejora de las previsiones meteorológicas o los numerosos instrumentos tecnológicos diseñados para abrir nuevos mercados. Se basan en técnicas de análisis predictivo que han dado como resultado una amplia gama de productos y servicios, desde el análisis de muestras de ADN para predecir el riesgo de determinadas enfermedades, hasta aplicaciones en política (se ha llegado a apuntar a grupos específicos de votantes, cuyo perfil se ha establecido a través de bases de datos, algo que se ha convertido en una característica habitual de las campañas). Las predicciones se han vuelto omnipresentes en nuestra vida diaria. Regalamos nuestros datos personales a cambio de conveniencia, eficiencia y ahorro en los productos que nos ofrecen las grandes empresas. Alimentamos su insaciable apetito por más datos y les confiamos información sobre nuestros sentimientos y comportamientos más íntimos. Parece que nos hemos adentrado en un camino irreversible de confianza en tales compañías. El análisis predictivo prevalece en los mercados financieros, donde se instalaron hace mucho tiempo las evaluaciones de riesgo automatizadas de comercio y tecnología financiera. También es la columna vertebral del desarrollo militar de armas robotizadas, cuyo despliegue real constituiría una auténtica pesadilla.

Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha revelado que el control es mucho menor de lo que pensábamos. Esto no se debe a algoritmos defectuosos ni a falta de datos, aunque la pandemia ha evidenciado hasta qué punto se subestima la importancia del acceso a datos de calidad y su interoperabilidad. No hubo algoritmos predictivos cuando se advirtió de posibles epidemias; los modelos epidemiológicos y la estadística bayesiana fueron suficientes. Pero las advertencias no fueron escuchadas. La brecha entre saber y actuar seguirá existiendo si la gente no quiere saber o encuentra muchas excusas para justificar su inacción. Por tanto, las predicciones deben verse siempre en su contexto. Pueden caer en el vacío o llevarnos a seguirlas a ciegas. La analítica predictiva, aun cuando se expresa como una derivada de nuestra ignorancia, viene como un paquete digital que recibimos con gusto, pero que rara vez nos vemos en la necesidad de desempaquetar. Tiene la apariencia de productos algorítmicos refinados, producidos por un sistema que parece impenetrable para la mayoría de nosotros y, a menudo, guardado celosamente por las grandes empresas que lo poseen.

Así pues, las observaciones realizadas durante mi viaje intelectual empezaron a centrarse en el poder de la predicción y, en especial, en el poder ejercido por los algoritmos predictivos. Esto me permitió preguntarme: ¿cómo cambia la inteligencia artificial nuestra concepción del futuro y nuestra experiencia del tiempo?

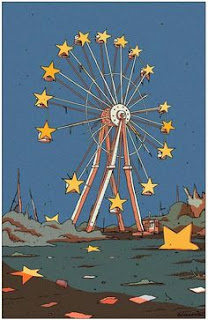

Lo que veo ahora es que ya ha llegado el futuro. Vivimos no sólo en una era digital, sino en una máquina del tiempo digital. Una máquina alimentada por algoritmos predictivos que producen la energía para empujarnos más allá del futuro que ya ha llegado, hacia un futuro desconocido que queremos dilucidar desesperadamente. Por tanto, nos apresuramos a compilar pronósticos y a participar en múltiples ejercicios de previsión, tratando de obtener una medida de control sobre lo que de otro modo parece incontrolable debido a su complejidad. Los algoritmos y análisis predictivos nos brindan tranquilidad al trazar las trayectorias para el comportamiento futuro. Les atribuimos poderes y nos sentimos apoyados por los mensajes que transmiten sobre las incógnitas que más nos preocupan. Nuestro anhelo de certeza es tal que incluso en los casos en que el pronóstico es negativo nos sentimos aliviados de saber lo que sucederá. Al ofrecer tal seguridad, las predicciones algorítmicas pueden ayudarnos a hacer frente a la incertidumbre y, al menos en parte, devolvernos algo de control sobre el futuro.

Por tanto, es apropiado recordar el trabajo de los profesionales de STS (Estudios de Ciencia y tecnología) que han analizado extensamente la configuración social de las tecnologías. Sus hallazgos demuestran que las tecnologías se aplican de forma selectiva. Tienen género. Se traducen en productos que abren nuevos mercados y que dan un nuevo impulso al capitalismo global. Los beneficios de la innovación tecnológica nunca se distribuyen por igual, y las desigualdades sociales ya existentes se hacen más profundas con el cambio tecnológico acelerado. Pero nunca es la tecnología sola la que actúa como una fuerza externa que provoca el cambio social. Más bien, las tecnologías y el cambio tecnológico son consecuencia de condiciones previas sociales, culturales y económicas, y resultado de muchos procesos coproductivos.

La propensión de las personas a orientarse en relación con lo que hacen los demás, en especial en circunstancias inesperadas o amenazantes, aumenta el poder de los algoritmos predictivos. Magnifica la ilusión de tener el control. Pero si el instrumento gana en comprensión perdemos la capacidad de pensamiento crítico. Terminamos confiando en el piloto automático mientras volamos a ciegas en la niebla. Sin embargo, hay situaciones en las que es crucial desactivar el piloto automático y ejercer nuestro propio juicio sobre lo que debemos hacer.

Al visualizar el camino por delante, veo una situación en la que hemos creado un instrumento altamente eficiente que nos permite seguir y prever la dinámica en evolución de una amplia gama de fenómenos y actividades, pero en la que en gran medida no entendemos las causas. Dependemos cada vez más de lo que nos dicen los algoritmos predictivos, sobre todo cuando las instituciones comienzan a alinearse con sus predicciones, a menudo sin darse cuenta de las consecuencias no deseadas que seguirán. Confiamos no sólo en el poder performativo de la analítica predictiva, sino también en que sabe qué opciones presentarnos, de nuevo sin considerar quién ha diseñado estas opciones y cómo, o que podría haber otras opciones igualmente dignas de considerar.

Cuando las profecías autocumplidas comienzan a proliferar, corremos el riesgo de volver a una cosmovisión determinista en la que el futuro aparece como prescrito y, por tanto, cerrado. El espacio vital para imaginar lo que podría ser de otra manera comienza a encogerse. La motivación y la capacidad de ampliar los límites de la imaginación se reducen. Depender sólo de la eficacia de la predicción oculta la necesidad de comprender por qué y cómo. El riesgo es que todo lo que atesoramos sobre nuestra cultura y nuestros valores se pueda atrofiar.

Además, en un mundo gobernado por la analítica predictiva, no existe ni lugar ni obligación de rendir cuentas. Cuando el poder político deja de rendir cuentas a aquellos sobre quienes se ejerce, corremos el riesgo de destruir la democracia. La rendición de cuentas se basa en una comprensión básica de causa y efecto. En una democracia, esto se enmarca en términos legales y es una parte integral de las instituciones democráticamente legitimadas. Si esto ya no está garantizado, el control se vuelve omnipresente. Los macrodatos aumentan aún más y los datos se adquieren sin comprensión ni explicación. Nos convertimos en parte de un sistema predictivo interconectado y afinado que se cierra dinámicamente sobre sí mismo. La capacidad humana de enseñar a otros lo que sabemos y hemos experimentado comienza a parecerse a la de una máquina que puede enseñarse a sí misma e inventar las reglas. Las máquinas no tienen empatía ni sentido de la responsabilidad. Sólo los humanos pueden rendir cuentas y sólo los humanos tienen la libertad de asumir responsabilidades.

Por fortuna, todavía no hemos llegado a ese extremo. Todavía podemos preguntarnos: ¿de verdad queremos vivir en un mundo completamente previsible donde el análisis predictivo invada y guíe nuestros pensamientos y deseos más íntimos? Eso significaría renunciar a la incertidumbre inherente del futuro y reemplazarla con la peligrosa ilusión de tener el control. ¿O estamos dispuestos a reconocer que nunca se puede lograr un mundo previsible del todo? Entonces tendríamos que reunir el valor para asumir los riesgos de un mundo falsamente determinista.

Nos hemos embarcado en un viaje para seguir adelante con algoritmos predictivos que nos permiten ver más allá. Afortunadamente, somos cada vez más conscientes de lo crucial que es el acceso a datos de calidad del tipo correcto. Somos cautelosos acerca de la erosión adicional de nuestra privacidad y reconocemos que la circulación de mentiras deliberadas y discursos de odio en las redes sociales representan una amenaza para la democracia. Confiamos en la IA y, al mismo tiempo, desconfiamos de ella. Es probable que esta ambivalencia perdure, ya que por inteligentes que sean los algoritmos cuando avanzamos hacia el futuro en la era digital, no van más allá de encontrar correlaciones.

Incluso las redes neuronales más sofisticadas, que son versiones simplificadas del cerebro, sólo pueden detectar regularidades e identificar patrones basados en datos que provienen del pasado. No está involucrado ningún razonamiento causal, ni una IA pretende que lo sea. ¿Cómo podemos seguir adelante si no entendemos la vida tal como ha evolucionado en el pasado? Algunos informáticos, como Judea Pearl y otros, deploran la ausencia de una búsqueda de relaciones causa-efecto. La «inteligencia real», argumentan, implica comprensión causal. Para que la IA llegue a tal etapa debe poder razonar de una manera contrafáctica. No es suficiente ajustar simplemente una curva a lo largo de una línea de tiempo indicada. Hay que abrir el pasado para entender una frase como «qué hubiera pasado si...». La acción humana consiste en lo que hacemos, pero comprender lo que hicimos en el pasado para poder hacer predicciones sobre el futuro siempre debe involucrar el contrafactual de que podríamos haber actuado de manera diferente. Al transferir un proceso humano a una IA debemos asegurarnos de que tenga la capacidad de discernir esta cualidad que es básica para la comprensión y el razonamiento humanos.

El poder de los algoritmos es tan grande que olvidamos con facilidad la importancia del vínculo entre comprensión y predicción. Los usamos para hacer previsiones prácticas y calculables que son útiles en nuestra vida diaria, ya sea en la gestión de los sistemas de salud, en el comercio financiero automatizado, para hacer negocios más rentables o para expandir las industrias creativas. Pero no debemos ceder a la conveniencia de la eficiencia y abandonar el deseo de comprender, ni la curiosidad y la perseverancia que sustentan tal deseo.

Aunque podemos predecir con seguridad que los algoritmos darán forma al futuro, la cuestión de qué tipos de algoritmos darán esa forma sigue abierta todavía.

Quizá ha llegado el momento de admitir que no tenemos el control de todo, de admitir con humildad que el frágil y arriesgado viaje de coevolución con las máquinas que hemos construido será más fecundo si renovamos los intentos de comprender nuestra humanidad y nuestra comunidad. De saber cómo podríamos vivir mejor juntos. Tenemos que continuar nuestra exploración para avanzar en la vida, mientras tratamos de mirar atrás hacia lo que hemos vivido, y unir ambas visiones. En tal caso, la predicción dejará de trazar únicamente las trayectorias hacia nuestro futuro, y se convertirá en una parte integral de la comprensión sobre cómo avanzar y vivir mejor. En lugar de predecir lo que sucederá, nos ayudará a comprender por qué suceden las cosas.

Después de todo, lo que nos hace humanos es nuestra capacidad única de hacernos la pregunta: ¿por qué suceden las cosas... por qué y cómo?

Helga Nowotny, La fe en la inteligencia artificial, Barcelona, Galaxia Gutemberg 2022