Canales

22897 temas (22705 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1062 sin leer)

telèmac

(1062 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(787 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(787 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4783 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9744 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

Professors (50 sin leer)

Professors (50 sin leer)

-

13:44

Alguien tiene que resignarse a hacer de adulto...

» El café de Ocata -

19:28

Por una cultura del agradecimiento

» El café de OcataLe escribo a mi querido y admirado amigo C. G., director de un magnífico colegio madileño. "En realidad -le digo-, no me gusta nada la expresión cultura del esfuerzo, aunque la haya utilizado más de una vez. Lo que me gustaría es poder transmitir a nuestros alumnos la alegría por la bendición del trabajo. No se trata, pues, de recuperar ninguna perdida cultura del esfuerzo o del ascetismo sacrificial, sino de ser capaces de dar forma a una cultura del agradecimiento por las oportunidades de desarrollo personal que nos brinda cada reto intelectual riguroso". -

13:40

Parásitos de la mente

» El café de OcataRáfagas de lluvia intermitente contra los cristales, formando regueros de lágrimas que la gravedad arrastra caprichosamente; las copas de las jacarandas sacudidas por un viento arremolinado, que les arranca esas hojillas minúsculas e insidiosas que irán apareciendo misteriosamente por la casa durante los próximos días; las nubes bajas, densas, desfilando lenta y pomposamente; el mar revuelto; la manta sobre las piernas y un libro entre las manos. Frente a los desplantes de la naturaleza anónima, la resistencia del paso de las hojas. Estoy entretenido con la maravillosa coleccción Medio Siglo de Historia, publicada por la Editorial Purcalla en los años cuarenta. Cada tomo es una delicia, bien escrito, riguroso, bien documentado, ameno, con una combinación precisa de lo anecdótico y lo categoríal y, sí, de vez en cuando, con una pleitesía a los tiempos.

En el número 1 de Gedeón, Silvela aparecía ya caracterizado como "la daga florentina".

Se decía que no había intervención suya en el Parlamento en la que no hubiera que lamentar desgracias personales.

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}Ando con Silvela un político tan inteligente y trabajador como débil para enfrentarse a los vértigos de la política. Cánovas lo captó muy bien. Ayer, por la noche, mientras andaba subrayando párrafos enteros, el eco de la casa me trajo dos frases de no sé qué una película que echaban en no sé qué cadena de la tele:

- "¡Cuidado con la mediocridad, es un parásito de la mente!"

- "Un tonto, por definición, es el que convierte todo lo que no comprende en un chiste".

Por supuesto la mediocridad acechante no es la ajena, sino la propia, la que nos acompaña nativamente como nuestra sombra. Respecto a la segunda frase, adviértase que la ironía no hace chistes.

-

11:00

La trumpada, II

» El café de OcataAntes, las revoluciones las dirigían revolucionarios profesionales que hacían de la conspiración y la clandestinidad un modo de vida. Ahora se hacen con el móvil en la mano y no hay revolucionario de bolsillo que no quiera ver su foto en las redes sociales asaltando el despacho de la Pelosi (que a mí me parece una Trump de izquierdas).

Más allá de lo obviamente condenable, hay algo profundamente ingenuo en esos seguidores de Trump -perroflautas maveriks- que iban dejando huellas inconfundibles de sí mismos por el Capitolio; ingenuidad que se vuelve dramática cuando Trump los condena intentando salvar su propio pellejo de la inevitable quema.

Resalto otro punto: la prisa que han tenido los populistas de izquierdas para decir que ellos no son así. Es decir, que ante la posibilidad de verse a sí mismos retrospectivamente entre los asaltantes del Capitolio, se han dado una prisa inusitada en cerrar los ojos. Ya se sabe que el pueblo cuando en vez de manifestarse como clase se manifiesta como nación, es de ultraderecha.

Trump se ha hecho un flaco favor a sí mismo y ha hecho un flaquísimo favor a su partido, al que ha dejado calcinado.

-

13:23

13:23 LA GENEALOGÍA DEL CURA PEDERASTA (1880-1912)

» Materiales para pensar

Pater infamis. Genealogía del cura pederasta en España (1880-1912)

Francisco Vázquez García

Madrid : Cátedra, 2020

Escrito por Luis Roca Jusmet

Francisco Vázquez García es, sin duda, uno de los filósofos españoles que más profundizado en un Foucault vinculado a las ciencias sociales. No es casualidad que sea, seguramente, uno de los mejores estudiosos de la obra de Georges Canguilhem, un riguroso filósofo de la ciencia que tuvo una influencia capital sobre Foucault. Vázquez García ha hecho un doble trabajo: por una parte y a nivel más teórico, un innovador ensayo sobre el encuentro del filósofo francés con los historiadores; por otra, una serie de estudios genealógicos muy precisos sobre temas diversos relacionados con las prácticas de la biopolítica en nuestra historia: prostitución, hermafroditismo, homosexualidad. Para el autor, Michel Foucault no es un ídolo al que venerar sino un pensador que ha elaborado una caja de instrumentos que hay que utilizar. Tampoco es partidario de un desarrollo especulativo de la biopolítica, al estilo de Agamben o Expósito. Se sitúa más bien en una línea más empírica y en este sentido está más en el registro de los anglofoucaultianos como Nikolás Rose.

Lo que nos propone el autor en este libro es un análisis de la construcción conceptual del “cura pederasta” en la España que va de 1880 a 1912 y su problematización social. Para Vázquez García esta genealogía debe servirnos, como apuntaba el mismo Foucault, para una ontología del presente. Esto quiere decir que este estudio histórico interesa para contrastarlo con la conceptualización contemporánea del “cura pedófilo” Y no hablamos aquí de un cambio terminológico, ni tan siquiera referido a su significado. Nos referimos a enunciados diferentes, en la medida en que se sitúan en marcos mentales distintos. Esto nos hace ver que nuestra percepción del “cura pedófilo” no se refiere a un hecho cultural que se pierde en la noche de los tiempos, aunque tampoco un hecho reciente.

El enfoque es nominalista, no busca la esencia de este “cura pederasta”, ya que lo que se plantea son las transformaciones conceptuales que se enmarcan en unos determinados contextos históricos que configuran escenarios donde el saber, el poder y las subjetivaciones se trazan de maneras diferentes. Cuando se hablaba de “cura pederasta” a finales del siglo XIX y principios del XX, se trataba de la figura del perverso moral, cuyo trastorno era provocado por la represión natural de la sexualidad. Era el enemigo biológico de la comunidad y de la familia patriarcal, protegido por esferas privilegiadas del poder. Hoy, en cambio, se trata del perverso sexual que, amparándose en su poder, agrede a los niños, traumatizándolos para siempre y bloqueándolos para ser ciudadanos productivos y buenos gestores de sí mismos. Son los derechos de los niños los que están en juego.Todo ello lo hace desde un análisis de larga duración, en la que los casos concretos sirven para ejemplificarlo. El estudio baraja muchas hipótesis interesantes. Entre ellas la de una historia de la sexualidad que, contra el tópico, contempla el papel de la Iglesia en la formación de las modernas ciencias de la sexualidad.

Francisco Vázquez García aborda de manera muy inteligente los tres ejes foucaultianos en el desarrollo de su estudio. Por una parte, el eje del poder, entendiendo la campaña de prensa como una tecnología política que pretendía reducir el poder de la Iglesia en diversos ámbitos, sobre todo el de la educación. Por otro lado, el eje del saber y la verdad, a través de las campañas periodísticas que se dan en los movimientos anticlericales en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Se pretendía sacar a la luz los secretos más sórdidos de la Iglesia católica. Presentar al “cura pederasta” como un enemigo de la nación, incluso en términos biológicos de salud de la población. Finalmente, el de la construcción de la figura del cura “pederasta” o “esteta”.

El libro está estructurado de una manera muy sugerente, dividido en cuatro partes: “Genealogía”, “Intersecciones”, “Biopolítica” y “Vidas infames” y he de decir que su lectura es apasionante, aunque haya que superar la dificultad de un libro que, al tener un formato académico, puede resultar para muchos lectores, demasiado lleno de citas. En todo caso es un inconveniente menor. Lo que podemos aprender de este estudio son, como mínimo, tres cosas. En primer lugar, nos informamos de manera rigurosa sobre un tema de actualidad, que es la del “cura pedófilo”, a través de la genealogía que traza el escrito. En segundo lugar, de la fecundidad del método foucaultiano, que nos permite una ontología de la actualidad de manera rigurosa y lúcida. Finalmente, que existe una filosofía híbrida, no hermenéutica, que está vinculada a la sociología y la historia y que es un instrumento muy precioso para entender el mundo en el que estamos.

-

12:56

Sobre la atención

» aprendre a pensar

Un nuevo artículo publicado en la revista Homonosapiens titulado Sobre la atención. Trata la manera cómo la atención contribuye en un trabajo de autoconocimiento. Es el siguiente:

En nuestro trasiego diario, de idas y venidas, en nuestras conversaciones, en las lecturas y en nuestra mirada frecuentemente filtrada por temores, necesidades, deseos y expectativas, ¿a qué prestamos atención? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Desde dónde estamos atendiendo a la realidad? Primero de todo, es importante recalcar que la atención es una facultad clave que nos proporciona un matiz sutil de nuestra experiencia en el mundo. La atención, supone, el foco con el que iluminamos nuestro mundo. En cierta manera, a lo que yo atiendo se corresponde el grado de verdad de la realidad que se revela ante mí. Simone Weil escribió en su obra La atención a lo real:

La atención es lo que aprehende la realidad, de tal forma que cuanto mayor es la atención de parte de la mente, mayor es la manifestación del ser del objeto. La atención al dirigirse hacia algo y por lo tanto excluir lo demás, limita o define la realidad.

La filosofía nos invita a ejercitar un cultivo de la atención desde el autoconocimiento porque la cuestión fundamental que late en la dirección, forma y calidad de lo que atendemos es: quién soy yo. Esto es así porque, si no examinamos las creencias y juicios que operan en nuestra vida cotidiana, nuestra mirada atenderá de una forma más prejuiciosa, menos lúcida y profunda. En realidad, todas nuestras creencias constituyen límites para vivir con más verdad y autenticidad. Límites que dirigen nuestra atención en la vida diaria. Por ejemplo, el complaciente atenderá a los gestos, comportamientos y palabras de los otros para complacerlos; el perfeccionista dirigirá su atención a sus propios errores y a los de los demás; el controlador prestará atención a todo lo que sienta como una amenaza…

Es común, por tanto, en el ámbito filosófico y en muchas de las tradiciones espirituales, entender el autoconocimiento como la búsqueda de Sí mismo, de algo que fundamenta y trasciende mis emociones, mis pensamientos y mis acciones. El autoconocimiento es, por tanto, una búsqueda de quiénes somos realmente en esencia. Y esto evidentemente, tiene que ver mucho con el anhelo de verdad. En la filosofía occidental, concretamente, se va prestando atención a diferentes focos para iluminar la verdad que todos buscamos, y ya somos. Incluso, el mismo I. Kant remite a una pregunta última y radical que es la de quiénes somos. En el caso de Sócrates, en la práctica de los diálogos, pretende conseguir una mayor toma de conciencia, mayor verdad, prestando atención a los juicios que operan diariamente en nuestra vida y que suponemos como ciertos, procediendo a cuestionarlos. Platón, en su caso, a través de la atención “contemplativa” a las acciones, objetos y palabras puede llegar a la visión de las ideas en sí mismas y “recordar” quienes somos. Por ejemplo, a partir de la atención a la belleza física de los cuerpos, la contemplación se eleva a la belleza que ya somos. Nietzsche, atiende a todo lo que vaya en contra de la vida, lo que debilita la voluntad de vivir. Cuestiona para ello el status quo, la moralidad y la religión, es decir, desmantela lo que nos aprisiona para poder atender nuestra identidad más profunda y radical. Es uno de los patrones más universales de la filosofía: tomar más conciencia a través de la atención de lo que limita nuestra comprensión. Y eso se consigue atendiendo a esos límites, poniendo luz a la oscuridad (a la ignorancia).

Por otro lado, se cree de forma generalizada que la intención de querer ver algo nuevo, o incluso la autoimposición de querer verlo de manera distinta, puede ser suficiente para transformar nuestra mirada: a qué y cómo lo atendemos. Pero, no se trata simplemente de una técnica, sino de prestar atención con más profundidad y radicalidad. La intención y nuestra voluntad no son suficientes para transformar nuestra mirada, si no partimos de nuestra propia apertura interior, que está íntimamente relacionada con nuestro nivel de conciencia.

La calidad de la atención, por tanto, resulta ser un elemento clave en el cultivo de la atención. Es una disposición que surge del autoconocimiento, que ha depurado nuestra mirada; una disposición al encuentro de la realidad, tal como es. Representa, pues, una práctica necesaria para vivir de acuerdo con la realidad, un deseo de verdad. Es una especie de vaciamiento que permite acoger lo desconocido. ¿Cómo vaciarse? De nuevo, recurro a las palabras de Simone Weil:

La mente debe estar vacía, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en ella… El pensamiento que se precipita queda lleno de forma prematura y no se encuentra ya disponible para acoger la verdad. La causa es siempre la pretensión de ser activo, de querer buscar.

Evidentemente, como ya hemos sugerido, la atención se puede cultivar o ejercitar. Y el cultivo de la atención tiene que ver mucho con este “vaciamiento”. De bien poco sirve forzar la atención a mirar lo que normalmente pasa desapercibido si no estamos abiertos a su encuentro. Esta apertura va en consonancia con unas creencias y un nivel de conciencia que, muy a menudo, empañan nuestra mirada al mundo. La forma en que atendemos al mundo se corresponde con la forma en la que vivimos la vida. Así pues, es necesario, en muchos casos, realizar una indagación filosófica sobre las creencias latentes que no nos permiten abrirnos a la realidad de una forma más transparente, revelar la verdad del mundo. Cultivar la atención es, también, un ejercicio que permite comprender nuestras resistencias a la hora de atender, para mirar hacia dentro y hacia fuera. Si estamos preocupados, angustiados, enfadados o deprimidos puede darse una relación de apego o de identificación que empaña la relación que tengo con el mundo. Primero, por tanto, nos vaciamos del “ruido interno”, es decir, de los pensamientos, de las preocupaciones, de las distracciones para escuchar la realidad y, luego, aprendemos a contemplarla, atenta y pacientemente, sin prisa, sin interpretar, esperando a que la realidad aparezca y brote como una luz.

En referencia a este cultivo de la atención, existen innumerables aportaciones por parte de las tradiciones filosóficas y espirituales de Occidente y de Oriente. En concreto, tal como indica Pierre Hadot, es necesario ejercitarse espiritualmente para lograr un perfeccionamiento del alma (nuestro modo de ser, ver y estar en el mundo). Los estoicos daban gran importancia a la ejercitación de la atención (prosoche) sobre sí mismo, una constante vigilancia para evaluar y corregir cómo se está obrando, y esto bajo la guía de ciertos principios, que se formularon de manera sencilla y clara para su aprendizaje y uso inmediato. Una ascesis de la atención que nos lleva a la transformación. Así dice en su obra La ciudadela interior:

Los estoicos propusieron como actitud fundamental en la vida lo que en griego se denomina prosoche, es decir, la atención en todos los instantes de la vida, la concentración en el momento presente, liberado de todos los apegos del pasado y el futuro, orígenes de todas las pasiones vanas y nefastas. Insistieron en el valor infinito del tiempo presente, del “aquí y el ahora”, el único en el que se puede actuar y donde se puede actuar… Sólo el instante presente es creador. Sólo en el “aquí y ahora” podemos disfrutar verdaderamente de la vida, es decir, ser en la verdadera alegría… El instante nos hace tocar la eternidad, la ausencia de temporalidad lineal es el presente eterno.

La atención a lo real tampoco se consigue a través del discurso y del razonamiento. No podemos ver con más profundidad si no buceamos en nuestro interior. Es desde lo más profundo donde emerge lo más claro y lúcido. Y aquí se requiere ese espacio de silencio interior en el que estamos presentes. Una experiencia directa, que no significa lograr una verdad absoluta, sino un contacto transparente con lo que se me presenta, incluso reconociendo los impedimentos y las resistencias a ese atender a la realidad. Y juega un papel imprescindible la honestidad. No mejoramos nuestra atención pensando cómo vemos el mundo, sino estando presentes en el mundo, que es desde donde podemos escuchar lo más profundo de nuestro ser. Estar presente y, por tanto, atentos no puede darse sin un proceso de desidentificación con nuestras propias ideas, que constituyen, el límite de nuestra atención. Contemplemos, aunque nos dé miedo, los límites para ver lo falso como falso, esos razonamientos que limitan la atención, el anhelo del océano de la verdad. Aquí dejo la palabra a Nietzsche, en la Gaya Ciencia:

¡Dejamos atrás la tierra!, cortamos los puentes y ¡subimos a bordo! A partir de este momento, barcaza, ¡presta atención! Cerca de ti se abre el océano. No ruge siempre y a veces como una ilusión bondadosa se extiende como seda y oro. Habrá horas, sin embargo, en que te espante su exclusiva infinitud, cuando aprecies que no hay un final en él. Te sentiste libre como un pájaro y ahora, ¡pobre!, tropiezas con los límites de la celda. Y ahora que no hay «tierras» ¡qué desgracia la tuya si sientes nostalgia por ella como si te diera más libertad!

Vemos que el cultivo de la atención a lo Real no se consigue a través del pensamiento ni mediante nuestra voluntad. Pero, tampoco puede instrumentalizarse, algo que se está dando en las prácticas habituales del mindfulness, como una herramienta para generar bienestar o reducir el estrés. No niego su utilidad y legitimidad en este sentido, pero así se la aparta de lo que realmente es. La atención, en su contexto original, se da como un amor desinteresado al conocimiento de la verdad que somos. Esto constituye un fin en sí mismo, una experiencia de ser y no un medio para sentirnos bien, que nos lleva, por cierto, a fortalecer un “ego” que se identifica con las emociones o con los procesos mentales. Remito a las palabras de Mónica Cavallé en su libro El arte de ser:

La actitud instrumental que busca resultados es estéril cuando no se aproxima a lo profundo; no produce frutos genuinos. Sí los procura el amar la realidad por sí misma, y no porque esperemos obtener de ella un posible provecho personal. Dicho de otro modo, si en la autoindagación solo nos mueve sentirnos bien, superar nuestros miedos, dejar de sufrir, nada profundo se nos revelará, porque la verdad solo se entrega a quien la busca por sí misma, no por los beneficios que comporta. Quien ama la realidad deja lo falso porque es falso, y no con el fin de no sufrir, es decir, sin subordinar ese acto a nada distinto de sí mismo. Ve ciertas cosas porque ver es nuestro estado natural, y no con algún otro objetivo. La conciencia testimonial no es una técnica ni un truco psicológico.

Por último, la atención que se dirige a la verdad, tal como es, está relacionada con el amor, con el reconocimiento y con el acogimiento de todo lo que se presenta. Hay un amor implícito en el anhelo de buscar la verdad, en vivir con más profundidad y radicalidad. En este amor, los demás y el mundo no quedan excluidos, porque vivimos desde lo que nos une. La atención va de la mano de algo que nos vuelve más comprensivos y, ese algo, es la disipación de la ignorancia, las celdas a las que se refería Platón en el mito de la caverna. Esto es lo que disipa la separatividad entre nosotros, porque cuanto más nos comprendemos a nosotros mismos, mejor comprendemos a los otros. Lo que miramos, cuanto más lo miramos tal como es, sin expectativas ni exigencias, más lo queremos. Nietzsche, en este bello fragmento de Así habló Zaratustra nos invita a atender a nuestros demonios para trascenderlos, “volar” y ser sujetos activos y creadores de nuestra vida.

Y cuando vi a mi demonio, lo encontré serio, grave, profundo y solemne. Era el espíritu de la gravedad. Todas las cosas caen por su causa.

Es con la risa y no con la cólera como se mata.

¡Adelante, matemos al espíritu de la gravedad! He aprendido a andar: desde entonces me abandono a correr. He aprendido a volar: desde entonces no espero a que me empujen para cambiar de sitio.

Ahora soy ligero. Ahora vuelo. Ahora me veo por debajo de mí. Ahora un dios baila en mí.

-

12:39

La "trumpada"

» El café de OcataEste Cuento posnavideño lo escribí ayer antes de la "trumpada" y ha aparecido hoy en El Subjetivo, cuando la actualidad sólo tiene un nombre, Trump.

Contestando a las Cartas a un Príncipe, de Emilio Romero, Mariano Granados escribe desde el exilio mexicano las Cartas a un escritor (1965), donde entre otras interesantísimas cosas, dice: "La democracia es la forma de gobierno de un pueblo adulto. Pero la democracia no es todo. 'Democracy is not enough': es el afortunado slogan de Scott Nearing. Las ideas del siglo XIX acerca de la democracia están sujetas a revisión. El hombre libre en el Estado libre interviniendo mediante el sufragio en el régimen político del Estado, o contribuyendo a formar eso que Rousseau llamó 'la voluntad general' es sólo una entelequia".M. Granados fue, entre otras muchas cosas, Secretario de la Agrupación al Servicio de la República. La pregunta que nos sugieren sus palabras es de calado: ¿Necesita la democracia un plus de sentido que no parece capaz de darse ella democráticamente a sí misma?

-

0:54

Veritat i veracitat.

» La pitxa un lio

... por un lado existe un compromiso profundo con la veracidad o, cuando menos, una omnipresente sospecha, una prevención contra el engaño (...). Esta sospecha, siempre presente en política, se extiende a la comprensión históricas, a as ciencias sociales o, incluso, a las interpretaciones de los descubrimientos y a a investigación en ciencias naturales.

... junto a esa exigencia de veracidad (...) se da una desconfianza asimismo omnipresente respecto a la verdad misma: sobre si tal cosa existe, sobre si, en caso de existir, puede ser que relativa, subjetiva o algo por el estilo (...).

Estas dos tendencias, el fervor por la veracidad y la desconfianza frente a la idea de verdad, están relacionados entre sí. El anhelo de veracidad pone en marcha un proceso de crítica que debilita la convicción de que haya alguna verdad segura o expresable en su totalidad.

Bernard Williams, Verdad y veracidad, Barcelona, Tusquets, 2006

-

12:53

Las memorias de don Niceto

» El café de OcataLlego al punto final de las memorias de Niceto Alcalá Zamora.

Lo primero que me pregunto es por qué alguien que fue Jefe del Estado -Presidente de la República-, es hoy tan ignorado. Desde luego, no se merece nuestro olvido. Pero nuestro olvido está ahí y dice mucho sobre los caprichos y sesgos de nuestra memoria histórica. No nos deberíamos permitir el lujo de olvidar ciertas cosas.

A don Niceto se le descubren pronto sus puntos flacos. Es demadsiado orgulloso, demasiado seguro de sí mismo. Es, en suma, un tremendo narcisista. Pero aunque pudo equivocarse en sus decisiones puntuales, el proyecto que lo guiaba era noble: sumar a la República el apoyo de las derechas españolas. No quería verse a sí mismo como el ala derecha de los republicanos, sino como su centro. Sin duda, al asumir la Presidencia se incapacitó para hacer la política partidista que le hubiese permitido crear un partido capaz de realizar su sueño. Para la estabilidad de la República española fue un mal negocio la presidencia de don Niceto.

Es esta una de las biografías -todas memorias tienen mucho de biografías- más tristes que he leído, porque todo se transparenta y se anuncia en ellas. Todo cuanto vendrá está llamando a la puerta. Es especialmente doloroso comprobar la continua fragmentación del mapa político. La Restauración se hundió sin que hubiera tiempo para que el liberalismo transitara ordenadamente hacia el socialismo liberal (a la británica) y sin que el conservadurismo liberal consiguiera hacerse con un líder capaz de emular a Cánovas. Pudieron haberlo sido Maura, e incluso Cambó, pero faltó alguien que hiciera de Sagasta y, en un país tan cainita como el nuestro, las dinámicas centrífugas pudieron más que las centrípetas.

Hay tantos errores, tantas meteduras de pata, tanta improvisación, tanto ideal hiperbólico ocultando lo posible -"en política lo imposible es inmoral", decía Cánovas- que convendría no olvidar nuestra enorme capacidad para hacernos daño a nosotros mismos. Esta, de hecho, debiera ser nuestra primera preocupación cuando hablamos de la memoria histórica porque lo más probable es que todos nosotros tengamos a nuestros abuelos repartidos entre los dos bandos de la guerra civil.

-

20:48

El capital sexual (Eva Illouz).

» La pitxa un lio

Siguiendo con la ampliación del concepto de capital que propuso el sociólogo Pierre Bourdieu hace más de 30 años, yo trato de entender cómo un individuo saca provecho económico a su persona en el contexto del capitalismo, cómo utiliza su apariencia y sus atributos emocionales para integrarse y ascender en el mundo empresarial. Lo que detecto es que la sexualidad tiene un papel cada vez más importante en la valorización de uno mismo en ese contexto. En especial, para las mujeres…

La capacidad de explotar la belleza ya existía en las sociedades premodernas, pero solo para las mujeres de un estatus social inferior. El capitalismo contemporáneo lo ha convertido en una norma. Es la primera vez en la historia que uno puede usar de manera legítima su cuerpo y su belleza para adquirir valor económico. Los oficios donde eso sucede ya no son desdeñados, como sucedía en otro tiempo, sino celebrados: actores, modelos o influencers forman parte de la lista de los trabajos más prestigiosos en la época actual. La única excepción es la prostitución, que sigue siendo marginal.

Es más: el atractivo sexual se ha convertido en un criterio de evaluación autónomo respecto a los demás. En Tinder ya no importa mucho el perfil: lo más importante siempre es la foto. La selección se hace, ante todo, siguiendo criterios visuales. Tinder e Instagram se han convertido en la nueva ley del mercado.

A partir de los setenta, el capitalismo entiende que el mercado de los bienes materiales es limitado por definición —uno no puede comprar cinco neveras a la vez— y que lo único que posibilita un consumo infinito es el cuerpo y las emociones. Esa sexualización creciente se produce en un contexto en el que el individuo se convierte en mercancía. Hoy nos consumimos los unos a los otros, y mostramos el espectáculo de nuestros propios cuerpos a los demás.

El sexo crea nuevas desigualdades sociales. Y también nuevas reacciones a esas desigualdades, como demuestran el caso de los incels [célibes involuntarios], esos hombres incapaces de tener sexo que expresan su frustración a través de la violencia misógina. Ese desclasamiento sexual tiene efectos sociológicos importantes. Parte del electorado de Donald Trump eran integrantes de ese grupo: eran hombres que habían perdido el poder económico y el poder en el seno de la familia, pero también el poder sexual.

Vivimos en un mundo colonizado por la hipersexualización de los cuerpos y las psiques, y dominado por una incertidumbre que resulta nueva. Las interacciones sexuales de nuestro tiempo están marcadas por ese sentimiento incierto: a diferencia de lo que sucedía hasta no hace tanto, hoy ya no se sabe cuáles son las normas que regulan esas relaciones, ni cuál es su objetivo preciso. La libertad se ha convertido en el único factor regulador. Lo que yo intento demostrar es que en esa libertad también existe una gran desigualdad de género. En lo sexual y afectivo, las mujeres siguen teniendo mucho menos poder que los hombres.

Álex Vicente, entrevista a Eva Illouz: "Vivimos en un mundo colonizado por la hipersexualización de los cuerpos y las psiques", El País 02/02/2021

-

20:39

Wonder Woman contra el poder de l'individualisme.

» La pitxa un lio

Más allá de la calidad cinematográfica de la película Wonder Woman 1984, tiene un argumento llamativo, y más para una película de superhéroes. Su centro es uno de estos objetos con poderes mágicos, como la lámpara de Aladino, creado en tiempos ancestrales y que es capaz de convertir los deseos en realidad. Conseguir aquello que anhelamos, convertirnos en aquello a lo que aspiramos o tener lo que la realidad nos niega ha sido materia habitual de toda clase de narraciones.

Lo peculiar de esta excusa argumental es que la convierte en el centro de una lectura social. Esa posibilidad de que el ser humano tenga definitivamente lo que desea es lo que conduce a la destrucción como sociedad. Constituye el fin de la civilización, porque en el instante en que se da rienda suelta a los deseos subjetivos, lo común se destruye. Este argumento podría entenderse fácilmente como un aviso sobre la necesidad de moderación y de renuncia, de la aceptación de límites aplicada a las conductas personales. En realidad, no sería más que la recuperación de aquel viejo malestar en la cultura freudiano.

Vivimos tiempos extraños, porque el deseo de hacer una sociedad mejor prácticamente desapareció del debate público, en parte porque era visto como un peligro. En última instancia, configuraba una utopía, y estas conducían inevitablemente a dictaduras y totalitarismos. Sin embargo, el deseo privado era percibido como legítimo y positivo: seguir nuestros sueños era la mejor idea posible, y se nos incitaba a hacerlo de una manera decidida. Teníamos que pelear al máximo por realizar nuestras aspiraciones, por convertirnos en quienes deseábamos ser, para que nuestros anhelos encontrasen su realización.

Esteban Hernández, Los vicios privados en la política (y el poder de los valores), elconfidencial.com [https:]] -

20:25

Els privilegis del tacte.

» La pitxa un lio

A diferencia de otros sentidos en los que la especie humana no puede competir con otros animales, el tacto es una función especialmente desarrollado en esta especie. Uno de sus ejercicios, en el caso de la mano, podría considerarse como una diferencia específica. La filosofía clásica privilegia la vista y sus metonimias (teoría) como característica particular de la especie, pero, como ya propuso Engels, es la mano y su ejercicio, la técnica, la que construye el entorno material que diverge la trayectoria evolutiva del hilo de los homínidos.

Fernando Broncano, Lo tangible e intangible, El laberinto de la identidad 02/01/2021 [https:]] -

20:13

308: Alina Mierlus, La ciencia nos da el pensar:breves notas sobre la pandemia.

» La pitxa un lio

... la ciencia no puede pensar (la afirmación escandalosa de Heidegger) Y a pesar de todo, la ciencia siempre ha estado limitando, delimitando e incluso definiendo los desarrollos filosóficos: desde las máquinas pensantes leibnizianes, a la deducción modo-geométrico spinozista, el giro copernicano que enmarca todo el ensayo crítico kantiano o la época Pasteur y de la revolución molecular en la cual se forman los pensadores franceses del siglo XX, solo para dar algunos ejemplos…

La ciencia siempre ha llevado a pensar y el pensamiento en sí mismo ha sido formado y deformado por la ciencia.

Hay una tónica general en los discursos pandémicos que vienen sobre todo de la rama desafortunadamente llamada humanidades.

Este discurso es a veces etiquetado como pensamiento crítico, postfundacional, o simplemente pensamiento, y lo mira todo desde la perspectiva de la biopolítica, bio-poder o del activismo político y artístico. Y no digo que no le falte razones. Sería naif pensar que en todo esto que estamos viviendo no y haya una vertiente de la biopolítica: el abuso que se está haciendo de las imágenes simbólicas televisadas «en directo» (como por ejemplo la de las primeras vacunaciones), la simbología militar durante el confinamiento y en el discurso del estado, la poca información científica sobre la vacuna y su mercantilización, la dadificación de la pandemia y, en definitiva, este retorno espectral del «big government». Mis discordancias con este tipo de pensamiento no vienen por el contenido en sí mismo, sino por su ritmo y tonalidad.

Ya empezando con la primera serie de publicaciones periodístico-filosóficas sobre la pandemia (Agamben, Paul Preciado, Zizek, etc. – todos filósofos con una obra nada despreciable) hay una cierta precipitación, la intención de explicarlo todo de nuevo o de repartir culpas a enemigos abstractos como el estado, el capitalismo o la tecno-ciencia. Y he aquí que es donde se percibe una actitud anti-ciencia, anti-estado (ergo, aquello público), que en definitiva lleva a situar la práctica médica o la práctica científica a las antípodas del pensamiento.

Esta precipitación del pensamiento es inteligible de alguna manera, considerando que todos el que abrazan el pensamiento crítico (incluso yo misma hasta un cierto punto) somos hijos predilectos de las revueltas lógicas en las periferias parisinas de los comienzos de los años 1970.

Me parece pues que el pensamiento crítico y el activismo filosófico, que enmarcan una buena parte de la filosofía continental y a la vez definen aquello que en lenguaje popular ahora mismo denominamos «pensamiento», para lograr su objetivo de crítica política, ha dejado a la sombra la ciencia (biomédica, de la información, física, etc.). Sin una comprensión de la praxis científica no hay pensamiento crítico o, para decirlo de otro modo, es la ciencia y solo la ciencia la que da el pensamiento. Y a partir de aquí, hay que empezar a trabajar la praxis política cotidiana…

-

19:56

Polítiques sexys.

» La pitxa un lio

Sin embargo, las malas políticas son muy persistentes. ¿Por qué? Una primera hipótesis es que los políticos no saben. Es verdad que el nivel de formación de los políticos es mejorable, en España y en todas partes. Pero lo cierto es que todos los políticos tienen acceso a información y a equipos técnicos que pueden ayudarles.

Una segunda hipótesis es que los políticos están “capturados”. Esta podría estar relacionada con la primera hipótesis: como los políticos no saben, pues simplemente asumen como propia la propuesta de cualquier grupo de interés. Por ejemplo, del gremio de veterinarios que quieren mejorar sus márgenes de negocio y pagar menos IVA.

Una tercera hipótesis es que los políticos están muy ideologizados, tienen una visión muy fuerte de quiénes son los buenos y los malos en la sociedad y les importa bastante poco lo que digan los estudios respecto de las políticas que proponen. Esta es sin duda relevante para España.

Sin embargo, hay una cuarta hipótesis menos evidente, pero que resulta esencial: las políticas deben de ser sexys. ¿Y qué es una política sexy para un político hoy? El primer requisito es que sea simple, la mayoría de ciudadanos no tiene tiempo para entender cosas complejas. Si esa política es también simbólica y todo el mundo la asocia automáticamente a “los tuyos”, mucho mejor. Y si además causa un fuerte rechazo en tus adversarios, esa política será infalible.El objetivo es siempre generar titulares. Si no lo hace, no estará en el debate, no se viralizará en redes y no aparecerá en las tertulias. Será una bala perdida. Y como sabe cualquier spin doctor que se precie —y que haya leído al lingüista de Berkeley George Lakoff—, si en política no se habla de ti, estás muerto.

Los votantes no tienen tiempo para leerse los programas electorales y mucho menos para analizar los pros y contras de cada una de las políticas que se proponen. Cualquier “buen” político lo sabe y si tiene que elegir entre una política sensata, pero compleja, y una mala política, pero simple, simbólica y divisiva, tendrá fuertes incentivos para elegir la segunda. Si lo hace, tendrá impacto, se hablará de él y, si añade un zasca elocuente, tendrá sus ocho segundos de gloria en el telenoticias.

La solución a todo esto no es muy halagüeña. En la era de las redes sociales y con un Parlamento con más fuerzas políticas y más radicales en ambos lados del tablero la competición por la atención se ha vuelto furibunda. Los partidos necesitan diferenciarse. Necesitan que se hable de ellos. Para lograrlo, la inercia es proponer cada vez más (malas) políticas polarizantes y menos (buenas) políticas complejas. En ese mundo, la mayoría siente cada vez más desinterés por la política. Y la democracia, poco a poco, se va deteriorando.

Toni Roldán Monés, ¿Por qué los políticos proponen malas políticas?, El País 04/01/2021 [https:]]

-

19:32

19:32 LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL. Autora: Siham El Kabouri

» A l'ombra de Zadig.Tanto vacunas como medicamentos deben ser probados antes de su comercialización para probar su efectividad y los efectos que tienen sobre los seres humanos. Dichas experimentaciones se llevan a cabo con otros seres vivos, normalmente ratas, ratones y otros roedores.

Pero, ¿es realmente necesaria la experimentación animal? ¿Qué utilidad tiene, si al fin y al cabo se testan animales que no comparten todas nuestras características?

Yo personalmente pienso que la experimentación animal es una práctica totalmente necesaria para el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas. El empleo de animales en la experimentación ha sido un aspecto clave en el desarrollo y en el avance de la ciencia.

Una prueba de ello es la Herceptina, una proteína de ratón humanizada que ha ayudado a reducir las tasas de mortalidad de pacientes con cáncer de mama. La experimentación animal también ha permitido el desarrollo de los inhaladores para el asma, la vacuna contra el ébola, la tuberculosis y, en la situación que nos ocupa, la vacuna contra el Sars CoV-2.

Cabe destacar que estoy a favor de la experimentación animal siempre y cuando esta tenga como objetivo el desarrollo científico, ergo el desarrollo y bienestar social.

Soy consciente de que miles de animales mueren anualmente como consecuencia de este tipo de experimentación, pero creo que hace falta observar el otro lado de los datos; cada año, gracias a la experimentación animal, se salvan millones de vidas humanas.

Si la experimentación animal se dejara de utilizar o si no se hubiera producido, la mortalidad infantil podría ser unas 20 veces superior a la actual y la esperanza de vida media rondaría los 50 años.

En cuanto al dilema ético en la experimentación animal, pienso que si no se considera ético sacrificar las vidas de cientos de animales para el beneficio humano, tampoco debería considerarse ético abandonar las miles de personas que sufren y mueren por enfermedades que podrían ser curadas con la investigación y experimentación animal.

Es cierto que a causa de la experimentación animal han ocurrido grandes tragedias, como el caso de la Talidomida, un fármaco sedante desarrollado y comercializado en 1957 para calmar las náuseas de las mujeres embarazadas durante el primer trimestre de embarazo. Como era habitual, el fármaco fue creado a partir de la experimentación animal, y como en animales no habían surgido efectos secundarios, se procedió a su comercialización, resultando así una tragedia, ya que causaba malformaciones congénitas en todos los fetos de las embarazadas a las que se había administrado.

Independientemente de este tipo de casos en los que la experimentación no ha seguido las pautas establecidas por la legislación o no ha resultado ser del todo efectiva, es mayor el beneficio que la experimentación animal aporta a nuestra sociedad, ya que como he mencionado anteriormente, esta ha permitido el avance de la ciencia y, por consiguiente, la mejora de nuestras vidas.

Es cierto que al fin y al cabo somos seres humanos con una cierta diligencia que sometemos a otra especie para conseguir un beneficio propio y que anteponemos una vida humana a la vida de mil animales para curar enfermedades. Pero cabe destacar la existencia de leyes que regulan y administran este tipo de experimentación.

La legislación establece el principio de las 3 erres: reducir, reemplazar y refinar, que regulan la experimentación animal y que aluden a métodos que eviten o sustituyan la experimentación animal, que tengan como resultado la implicación del menor número de animales posible y que aluden a la modificación de la cría de animales para minimizar el dolor y la angustia.

Ya que la legislación recoge aspectos relativos a la utilización de animales de experimentación, procurar que los experimentos sean llevados a cabo en las condiciones más óptimas para el desarrollo del animal forma parte de la ética del investigador, que es lo que lleva a grandes tragedias cuando estos aspectos y normativas no se cumplen.

A pesar de todo, creo que el uso de animales en la experimentación y la investigación debería ser limitado a la necesidad, por lo que en este caso no estoy a favor de la experimentación animal para la creación de cosméticos.

En conclusión, pienso que la justificación ética de la experimentación animal se apoya en el objetivo del experimento, que debe asegurar un uso racional de los animales y una adaptación a las medidas que regule la legislación.

-

8:42

Invitaciones indescifrables

» El café de OcataA veces recibo invitaciones para participar en eventos -especialmente congresos filosóficos- con títulos tan estrambóticos que me resulta imposible entender su significado. La experienia me dice que, en estos casos, hay que decir sí o no, y, si se dice que sí, disponerse a hablar de lo que apetezca; pero nunca, nunca, debe uno pedir que le aclaren lo que se espera de él, porque, como tampoco lo saben los organizadores, se vengan de tu impertinencia aclarándotelo. Imagine usted que recibe una invitación para asistir a un congreso internacional organizado por la facultad de filosofía de la universidad X con el título de la "La dispersión antrópica de la generalización hermenéutica de lo neutro". Si pides aclaraciones corres el riesgo de que te digan que, dada tu línea de investigación, hables sobre la "antítesis de los movimientos procedimentales de sentido y la concatenación fragmentaria de la resemantización". ¡Y después dicen que los escolásticos son difíciles!

A pesar de todo, a veces asisto a congresos en los que el objetivo está claro y no se dice ninguna tontería y salimos todos tan satisfechos ante la espectacularidad de que dos más dos sigan siendo cuatro, sin notas ignaras a pie de página.

-

18:12

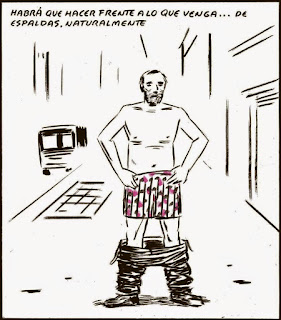

18:12 San José Valdeflórez

» Filosofía para cavernícolas Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraSan José Valdeflórez tiene nombre de cuento de Juan Rulfo. De pueblo levantado al furor expoliador de alguna compañía bananera, como aquella United Fruit Company que inmortalizara García Márquez en Cien años de soledad.

En San José Valdeflórez, a la sombra de la montaña que corona Cáceres, se pretende abrir un complejo minero, grande como una ciudad, a ochocientos metros de otra. Tan increíble como cierto. Es como si en lugar de Cáceres habláramos de la prodigiosa Macondo.

Sostienen mis amigos más enterados que la mina, se pongan los paisanos como se pongan, es ya prácticamente un hecho. La compañía australiana que lidera la empresa (la Infinity Lithium Corporation) amaga con lo mismo: sea por las buenas, sea a golpes en las mesas de la Comisión Europea, los despachos de Madrid o los tribunales competentes, el litio de Cáceres es suyo.

¿Y cómo es que algo tan arriesgado y novedoso como abrir un complejo minero a cielo abierto al lado de una ciudad les parece algo tan claro a algunos? ¿Será por los grandes beneficios que el proyecto promete a los extremeños? Lo dudo. A Vincent Ledoux, uno de los ejecutivos de la empresa, se le escapó, tiempo ha, que entre lo mejor de la mina estaba su cercanía a la carretera de Madrid; y al siempre informado Enric Julia le parecía – escribía hace meses – que el litio extremeño (que también daba por seguro) estaba pidiendo a gritos una gran fábrica de baterías en Barcelona. En cualquier caso, lo único cierto (promesas aparte y de momento) es que ninguno de los grandes proyectos industriales relacionados con la transformación de este mineral va a situarse siquiera en España.

Ahora bien, si no es por el desarrollo industrial, ¿a qué viene esto de construir un complejo minero alrededor de Cáceres, sacrificando una ciudad que vive de vender cultura, historia, sosiego, y un entorno natural aún bien conservado? ¿Será, acaso, por el empleo? Tampoco. La empresa prometió 195 puestos de trabajo y 25 años de actividad (luego, conforme a su estrategia de comunicación, las cifras han ido creciendo). ¿Pero cuántos de esos empleos serán para los cacereños y cuántos para obreros cualificados de la propia empresa? ¿Y cuántos se perderán, a cambio de los de la mina, cuándo, en lugar de “Cáceres, patrimonio de la Humanidad”, el eslogan para los turistas sea “Cáceres, la (segunda) capital europea del hidróxido de litio”? ¿Tienen ustedes esto claro?

Seguimos: si no es ni por el desarrollo industrial ni por el empleo, ¿por qué va a ser, entonces, tan imperioso abrir un complejo minero a dos mil metros del casco antiguo? ¿Será para luchar contra el cambio climático? Bueno: si fabricar millones de coches eléctricos fuera una solución, la cosa merecería pensarse. ¿Pero es una solución? ¿No será más bien una huida hacia adelante (amén de un gigantesco negocio para algunos)? ¡Lástima, por cierto, que no se haya encontrado litio en otras ciudades, para así darles también la oportunidad de sumarse a la “economía verde”! ¿Se imaginan a la Infinity Lithium presionando y ofreciendo las mismas baratijas a parisinos o madrileños para abrir una mina a dos mil metros de La Cibeles o la Torre Eiffel? Yo tampoco.

Acabamos. Si está claro que no hay nada claro, ¿cómo es que es tan seguro que la mina se vaya a hacer? ¿No se lo huelen ya? ¿Un gran yacimiento de litio en un lugar barato, pobre, medioambientalmente limpio, semidespoblado, y relativamente próximo a las factorías del norte de Europa? El negocio es de tal magnitud que es… innegociable.

Ante esta perspectiva, mucho van a tener que pelear el municipio y los vecinos de Cáceres. Más aún cuando la empresa (que ya vende acciones a tiro hecho) se ha asegurado el apoyo financiero de la UE, que acaba de incluir al litio en su lista de materiales críticos para el desarrollo. Parece que las nubes de polvo, los ruidos, el tráfico pesado, las montañas de escombros, o el uso masivo de químicos y de millones de litros de agua, son solo un pequeño precio a pagar por los cacereños para cuidar de los intereses de la industria automotriz europea.

Al menos, digo yo, alguien sacará una buena novela de todo esto. Una novela al estilo de las de Rulfo o García Márquez. Me la imagino: el gobierno sedado por una inyección de promesas y calderilla fiscal, la gente obnubilada por los anuncios publicitarios, y los ingenieros de la Infinity Lithium Corporation penetrando al fin, a lomo de sus máquinas, en San José Valdeflórez. Eso, y los consiguientes e inevitables cien años de soledad para sus vecinos. Puro surrealismo, que diría Garicano.

-

9:43

9:43 Restos arqueológicos de nuestro futuro XII

» Comunitat Virtual de FilosofiaSe reflexiona sobre el concepto de humanidad tanto en el sentido que pretende definir qué es el ser humano como en su sentido de obligación moral respecto… Read more "Restos arqueológicos de nuestro futuro XII"

-

0:18

Resumen del año

» El café de OcataHa sido este un año complejo. A las incomodidades, temores y perplejidades del coronavirus he de añadir una sucesión muy molesta de achaques personales. Pero, haciendo el recuento, no ha sido un mal año.

He publicado dos libros: La escuela no es un parque de atracciones y Mi familia es bestial.

He escrito los prólogos a las siguientes obras: Eduardo De Filippo, Les veus interiors; Roger Scruton, Breve historia de la filosofía y Platón, La defensa de Sòcrates.

En las próximas semanas saldrán dos libros más con prólogos míos de los que les informaré en su momento.

He terminado un libro sobre el Siglo de oro que saldrá en primavera.

Ha aparecido la segunda edición de ¿Matar a Sócrates? y pronto aparecerá la de La escuela no es un parque de atracciones.

He dado una gran cantidad de conferencias tanto por España como por Hispanoamérica (México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú, Chile, Argentina).

He hecho incluso mis pinitos en el teatro con L’esperança cega, monólogo dirigido por Glòria Balanyà y representado por Pepo Blasco en el TNC del 1-10-2020 al 25-10-2020.Y el Gobierno de Navarra me ha dado una medalla que el coronavirus me ha impedido (por ahora) recoger, la Medalla de Carlos III el Noble.

El saldo, por lo tanto, muy a mi favor y por ello me siento agradecido.

-

7:52

πάθει μάθος

» El café de OcataISe suele decir que en las tragedias de Sófocles se pone de manifiesto el πάθει μάθος (páthei máthos), o sea, que el sufriendo es una fuente inevitable de aprendizaje. Estoy en condiciones de asegurar que es cierto. Con este cólico nefrítico, que parece que ya va remitiendo, rindiéndosse a pesar de algún conato de rebeldía, he aprendido algo sumamente importante: que el Nolotil no está hecho para ser bebido.

II

Vaya por delante que a mí me gusta la Navidad y su jaleo, pero llega un momento en que estás esperando que pasen los Reyes y vuelva la rutina cotidiana, con sus horas tranquilas y sus ritos pausados. En el ajetreo hay también un aprendizaje.

III

Estoy leyendo las memorias de don Niceto Alcalá Zamora. Creo que es uno de los testimonios más tristes de nuestra historia. Todo está en ellas como anuncio de la inevitabilidad de una guerra civil cuya memoria debiera ser la de una profunda vergüenza colectiva. La memoria adolorida debiera permitirnos aprender algo, no meramente conmemorar nuestros desastres nacionales.

IV

Le pregunto a mi mujer si volveremos a viajar como viajábamos. Me dice que sí y yo asiento a su sí con idéntica desconfianza.

Yo pensaba en aquel mayo en que nos fuimos a remontar andando el río Tundja, en Bulgaria. Comenzamos la aventura en la ciudad turca de Edirne y la culminamos en el santuario de Shipka. ¿Volveremos a hacer viajes como éste? No lo creo, pero nos queda la memoria literia de aquel viaje:

Yo pensaba en aquel mayo en que nos fuimos a remontar andando el río Tundja, en Bulgaria. Comenzamos la aventura en la ciudad turca de Edirne y la culminamos en el santuario de Shipka. ¿Volveremos a hacer viajes como éste? No lo creo, pero nos queda la memoria literia de aquel viaje:

En esta memoria hay también un resignado πάθει μάθος.

-

23:49

EN EL SILENCIO DE LA NOCHE

» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.

Elena es una chica sin complejos. Han sido muchas veces las que al ir a buscarla a su casa , me la encuentro medio desnuda , solo con unas bragas puestas . En su casa viven 6 hombres contando a su padre y a su abuelo .Eso me da que pensar . Su madre también anda con una bata de estar por casa medio desabrochada . Parece que en ese lugar la ropa sea material de lujo solo disponible para salir a pasear o al trabajo. No me extraña que sus hermanos tambien en calconcillos y algunos en pelotas anden correteando todo el día y revolcándose por los sofás de la casa. Incluso el anciano de la casa parece haber perdido la verguenza , todo el santo día anda rascandose los huevos con las dos manos como si un enorme picor fruto del escozor le obligase a estar horas y horas manoseandose .

La verdad es que a mi personalmente . que siempre me he sentido y me he creido una liberal , me parece todo ello algo fuera de lo común y poco usual . No resulta agradable vaya , ni bonito llamar al timbre de la puerta y que te venga Elena enseñandote las tetas . Ni tampoco mola nada que su padre te salga de la ducha mojado y le veas sus partes más intimas como si fuera un espectáculo de cabaret erótico de la Barceloneta. Por eso hoy he decidido contraatacar con la misma moneda . Antes de llamar al timbre me despelotaré en la puerta y entraré en pelota picada para dar ejemplo de su locura . Estoy convencida que no les dará nada igual y que se daran cuenta de su verguenza y estupidez .

Llamo al timbre totalmente en cueros . Me abré el señor Ramón , el abuelo , me bosteza y me dice buenos días sin más. Parece que sea invisible . Paso al salón donde los enanos pequeños y renacuajos saltan de sillón en sillón pegándose collejas y totalmente desnudos andan resaltando los moratones que se exhiben de sus golpes y torceduras . Nadie me ve. Me siento en una silla al lado de la mesa y espero . Parece que Elena hoy se retrasa. Al poco sale María la madre de mi amiga , va descamisada enseñando los pechos , no lleva más que una falda rota y desgarbada que a penas le tapa nada , su mirada ausente se dirige a la ventana . Luego verbaliza : "parece que llueve hoy" .

No entiendo nada de nada . ¿qué les pasa a esta familia ? ¿No se dan cuenta de sus cuerpos desnudos y de eso que llaman verguenza , pudor, intimidad, estética de lo feo, decoro , buena educación , moral , ética ? Empiezo a pensar que algo pasa en esa casa . Me preocupa ...

Sin embargo llega Elena bien vestida con una blusa azul , una falda blanca, unas medias de seda azul marino y unos zapatos negros . Huele muy bien . Al verme desnuda me pregunta por si he traido ropa para salir . No entiendo .

Me desepero , que me esta pasando ...

Uff , me he despertado . Ayer me fuí a dormir muy temprano . En mi mesita de noche el último libro de "Elizam Koluwasi " sobre la mercancia del cuerpo . Entonces me doy cuenta que he estado soñando , Uff que espanto , creía que ... bueno menos mal , que todo ha sido un simple ...

-

0:19

Un singular comienzo del año

» El café de OcataHe comenzado el año de manera inolvidable, con un rabioso cólico nefrítico que me ha obligado a llamar a un médico de urgencias. Pero mientras daba vueltas por la casa intentando hallar una postura que me hiciera má soportable el dolor, ha amanecido, y no he podido resistirme a la tentación de la foto.

El anónimo autor del De lo sublime dejó escrito que "la naturaleza no nos ha creado a nosotros, los hombres, como un ser bajo y vil; nos ha traído a la vida y al mundo como a un enorme espectáculo, para erigirnos en espectadores de todo lo que en ella ocurre”.

Sin el hombre, la naturaleza sería muda, sorda, ciega. Y un cólico nefrítico sería tan anodino como un agujero negro -pura física- si no hubiese alguien que lo sintiera como su dolor.

Feliz año, amigos.

-

23:14

23:14 1980 : EL TERRORISMO CONTRA LA TRANSICIÓN

» Materiales para pensar

Reseña de

“1980. El terrorismo contra la transición”

Gaizka Fernández Soldevilla y María Jiménez Ramos

Prólogo de Luisa Etxenike

Editado por la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo

Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A), 2020

Luis Roca Jusmet

Esta publicación recoge el ambicioso proyecto de hacer un riguroso y completo trabajo coral que, tomando como referencia el año clave de 1980, ponga de manifiesto el peligro que supuso para la Transición la violencia terrorista durante el período que va de 1976 a 1982. El año 1980 fue la cresta de esta ola, que estuvo a punto de hacer peligrar el proceso que transformó la dictadura franquista en un estado democrático. Todo ello enfocado bajo el buen criterio, de que hay que observar la Transición española con un ojo crítico que evite tanto su idealización como su criminalización.

El trabajo es multidisciplinar y cuenta que un grupo de expertos muy bien seleccionado. Los textos pueden dividirse en varios registros. En primer lugar está el que podríamos considerar más teórico, escrito por Juan Avilés Farré, que cuestiona el mito de la transición sangrienta del caso español y que lo sitúa en el contexto internacional de la tercera ola democrático, por un lado, y de la tercera ola terrorista, por otra. Lo peculiar del caso que analizamos es que los dos procesos se cruzan. Tenemos después el que analiza el marco político, el artículo de Pablo Pérez López, “1980. El año en que la Transición pudo naufragar”. Nos centramos entonces, con el artículo de Gaizka Fernández Soldevila, en la dramática cuestión, como muy bien plantea en el texto que titula “¿Al borde del abismo? La violencia política (y sus víctimas) durante la Transición.

A partir de aquí vamos entrando en el tema. Hablamos de tres tipos de terrorismo. El más importante, el nacionalista radical, que buscaba la independencia de Euskadi para crear un Estado propio. Era, sobre todo, el de ETA militar, muy bien analizado por Florencio Dominguez Ibarren, en su descripción de la guerra de desgaste contra el Estado. Pero, como nos recuerda Gaizka Fernández Soldevilla en otro texto, el terrosimo de Eta militar estuvo bien secundado, en aquellos momentos, por el de ETA político-militar y los llamados “Comandos autónomos anticapitalistas”. Hablamos aquí de la situación específica que se da en el País Vasco, que por una parte tiene un apoyo social importante que le dará alas y por otra también provocará una respuesta social en estos terribles “años de plomo” que se vivieron en el territorio. Respuesta social minoritaria, analizada por Irene Moreno Bibiloni, que deberá combatir el imaginario colectivo del “Como siempre, ellos”, la imagen creada del enemigo, muy similar a la que se dio en Irlanda del Norte potenciada por el IRA. Esto último lo tratará Bárbara van del Leeuw.

Tenemos después la reflexión sobre el terrorismo de unos sectores minoritarios de la extrema izquierda, cuyo objetivo último era instaurar la Dictadura del Proletariado. Este análisis, a cargo de Matteo Re, se centra sobre todo en el GRAPO. Finalmente, no por ello menos importante, el terrorismo parapolicial y de ultraderecha. El autor, Xavier Casals, analiza el cruce de la vía del Batallón Vasco Español, similar al OAS en Argelia, el dela Triple A similar al de la extrema derecha argentina, y el del neofascismo italiano, con sus conexiones con el frente de Juventudes. Todo ello con la inquietante trama de conexiones con el aparato policial y militar y su relativa impunidad.

Importante el artículo que hará referencia a la respuesta del nuevo Estado democrático frente al desafío terrorista, que desarrollará de manera muy precisa Roberto Muñoz Bolaños. El papel de la prensa no podía obviarse, ya que somo sabemos, es un formador de la opinión de la pública. Por una parte tenemos el texto de Carmen Lacarra Martín y Javier Morrodán Ciordia, que tratará sobre la manera como diferentes publicaciones tratan los hechos a través de sus interpretaciones, fotos y ausencias (aquí se refieren a las víctimas, que casi no aparecen de manera explícita). Por otro lado, lo que hará Laura González Piote es señalar como los diarios “El Alcázar” y “Reconquista” se dedicaron entre 1977 y 1981 a incitar a una intervención militar contra el terrorismo.

Quedan, finalmente, las cifras y el mapa del terror de 1980, que analizarán respectivamente Rafael Leonisio e Inés Gaviria Sastre. Completado con los anexos de las víctimas mortales del terrorismo y de los secuestros de 1980. Y, como no podía ser manos, la aproximación al rostro humano de las víctimas, que no son estadísticas sinos los relatos personales de la tragedia. De ello se encarga María Jiménez Ramos.

Todo ello precedido por un denso y profundamente prólogo de Luisa Etxenike ( “Demasiada realidad” para soportar…). Y una introducción muy oportuna de los coordinadores, Gaizka Fernández Soldevilla (Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo) y María Jiménez Ramos (Universidad de Navarra). Un buen trabajo para un libro altamente recomendable, imprescindible casi diría, para entender uno de los aspectos más importantes y más terribles de la Transición política española.

-

13:11

13:11 Feliz Año 2021

» Comunitat Virtual de FilosofiaMis mejores deseos para el año nuevo.

-

17:40

Creences i realitat

» La pitxa un lio

Les creences constitueixen una de les formes per descriure el món en què vivim. Emprem, també, equacions matemàtiques, simulacions computaritzades de diferents fenòmens, mapes i històries. La suma de totes aquestes creences constitueixen un model de realitat: un substitut accessible de la realitat mateixa. Hem d'arreglar-nos-les amb aquest substitut perquè no és possible aprehendre la realitat mateixa; es troba a l'altre costat d'una "cortina sensitiva". Tot i que és senzill imaginar que els objectes, les propietats i les relacions implicades en les nostres creences realment existeixen com parts de la realitat, només són components de la part declarativa del nostre model de realitat, una mena de "realitat virtual".Nils J. Nilsson, Para una comprensión de las creencias, Mexico, Fondo de Cultura Económica 2019

-

8:45

LA SOMBRA DE UN HOMBRE DERROTADO Y EL VIAJERO .( A PROPÒSITO DE FRIEDERICH NIETZSCHE)

» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.

Se ha sentado y ha empezado ha hablar de si mismo . Una sombra . Encofrador preparado para sostenener las palizas de la vida . Sus manos ajadas , rotas . Los ojos llenos de lágrimas . ¿Acaso ya no alberga esperanza alguna ? Nunca me ha querido mi hijo pero yo si le quiero . Hablar de su boxeo y su combate que ganó de joven en el torneo de barrio . Una hora de tiempo para escucharle , para saber que existen hombres destrozados , derrotados , por una vida que un día se rompió y ahora viven solitariamente en casa de su madre o su padre con más de cinquenta y pico , incómodos por aprender a subsistir entre escombros . Me ha recordado a la sombra de Esteban , mi amigo muerto, como si se tratara de poder hablar de vivir con honor de hacer trabajos subiendose a un tejado de uralita , con el peligro de la rotura , de sueldos miserables , de ayudas de 200 euros . " ------- Y me cogió la diabétis por el esfuerzo "....... dice . Pero voy a por tirar de nuevo currículums porque una cosa que me enseño el profesor que ya murió de cáncer al cabo de pocos meses de mis estudios profesionales y me afecto tanto que lo abandoné todo .. eran las leyes y normas , que no es lo mismo ; ser manobra que peon , no es lo mismo ..- A mi hijo le molesto , ¿y no sé por què ? Nietzsche nos dice que la moral es un medio para conservar la comunidad y para preservarla de su ruina , és un médio para conservar lo social que resulta pegadizo y asi poder garantizar la continuidad de la especie . Los motivos de conservar la comunidad son el temor y la esperanza , motivos poderosos y groseros porque nos inclinan a las cosas falsas , exclusivas , personales ......

En la obra de Friedrich Nietzsche "El viajero y su sombra" (Der Reisende und Sein Schatten" 1879 350 aforismos que se encuentran ordenados de la siguiente forma:- de las primeras y últimas cosas

- para la historia de los sentimientos morales

- la vida religiosa

- del alma de los artistas y escritores

- indicios de cultura superior e inferior

- el hombre en la vida social

- la madre y el hijo

- una mirada sobre el estado

- el hombre a solas consigo

Si analizamos el último grupo se encuentra en la Edad de Oro donde no hay imperfección alguna y se ha transfigurado y por eso se libera de la sombra de la trascendencia y renueva el sentido y significado de los valores . Nadie seria responsable de sus actos , no podemos juzgar porque somos injustos si lo hacemos así . aforismo 350 .

El hombre debe vivir en el aire puro , libre y dejar de estar encadenado y no sea más ese animal estúpido y engreido , que se vanagloria de su sabiduría y se cree dueño y señor del múndo. ¿De qué le ha servido la dulcura, la espiritualidad, la alegria y la reflexión si no son más que errores de su enfermedad ? Nos deberíamos separar del hombre animal , nos falta encontrar la nobeza interior o sea , aligerarnos de la vida misma , dejar de compadecernos de lo que somos y vivimos para entusiasmarnos por la vida misma.Lo inmediato nos pacifica , genera voluntad y permite hacernos buenos prójimos de las cosas próximas y dejarnos de calumniar . Más vale callar y esperar la luz , dejar la sombra perder esa humanidad animal que nos entorpece y nos convierte en especie abominable , insalubre, irrespetuosa con la vida de la tierra. "Dame un poco de mi sol que empiezo a sentir frio " el filósofo cínico DIogenes anunció a Alejandro ....

-

0:31

Innesfree

» El café de Ocata

Imposible no volver a ver El hombre tranquilo. ¿Por qué resistirse a su atracción? Además, no importa cuántas veces la hayas visto ya. Siempre sorprende, siempre emociona, siempre hace reir, siempre toca la fibra sensible, siempre descubres matices nuevos en esta historia tan conocida. Innesfree es el lugar en el que sabemos que no podremos vivir y, sin embargo, es una utopía sencilla, que casi está al alcance de la mano... y por eso su imposibilidad es más dolorosa.

Una frase: "Ah, yes... I knew your people, Sean. Your grandfather; he died in Australia, in a penal colony. And your father, he was a good man too".

Otra cosa. Hoy Irene Vallejo me ha dejado el ego satisfecho para varios días. "Sus libros -me ha escrito- suelen estar a mi lado mientras escribo. En el «Manifiesto por la lectura» cito algunas reflexiones suyas (hubiera querido reproducir párrafos enteros)".

Hay que sembrar. Uno nunca dónde puede germinar una semilla que ha lanzado al aire.

-

13:40

13:40 La propiedad del cuerpo

» Filosofía para cavernícolas

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

España se ha convertido en estos días en la sexta nación del mundo en legalizar la eutanasia. Me enorgullezco de que este país – al que algunos lunáticos y revolucionarios de salón aún tachan de franquista o poco democrático – vuelva a colocarse a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos individuales. Y me alegro, no menos, de que la ley española vaya a ser, como es frecuente, de las más garantistas del orbe. Ojalá todas las decisiones socialmente relevantes – votar, presentarse a unas elecciones, ser funcionario, tener hijos… – se sometieran al mismo grado de control y rigor que esta de ayudar a un ciudadano a morir con dignidad y sin sufrimientos innecesarios.

El “garantismo” de las leyes (y la burocracia que inevitablemente lo acompaña) es, junto a la educación ética y ciudadana, la mejor barrera de contención de los excesos democráticos, sean en su versión liberal o en su versión más populista o “asamblearia”. En el caso de la eutanasia (y otros parecidos) nos protege, entre otras cosas, de los efectos que puedan derivarse de prejuicios y creencias irracionales. Valga, por ejemplo, la idea (compartida por liberales y parte de la izquierda) de que tenemos una suerte de irrestricto derecho “natural” sobre nuestros cuerpos.

¿Es mía y solo mía mi vida orgánica o cuerpo, de manera que pueda hacer con él lo que quiera (transformarlo, mutilarlo, sacrificarlo…) y exigir o adquirir la ayuda de los demás para hacerlo? ¿Debería poder solicitar asistencia para, por ejemplo, quedarme sordo o parapléjico (se han dado casos) o para suicidarme, sin más pretexto que la expresión de mi soberana voluntad? Creo que en esto, como en otras cosas (los cambios de identidad de género, la oposición a las vacunas…), se están adoptando, sin la suficiente reflexión, los presupuestos teóricos del liberalismo más irracional.

Analicemos, por ejemplo, la extensión del principio liberal de propiedad a la idea de que nuestra vida es nuestra no más que por “tenerla”, o por haberla usado un número reglamentario de años. De un lado, está claro que mi cuerpo o vida orgánica forman parte de esa esfera de lo “propio” que identifico primariamente con mi persona. Mas, de otro lado, y aquí nos apartamos de la tendencia de opinión vigente, ni mi cuerpo ni mi personalidad son posibles, ni tienen sentido, fuera del contexto social al que pertenecen: los seres humanos somos seres netamente sociales, y son los demás los que, además de darnos la vida, nos hacen ser como somos, prestándonos un lenguaje y un sistema de referencias simbólicas que, interiorizados, representan el germen de nuestra propia conciencia y dignidad; por ello, el uso de la propiedad de uno mismo se debe, también, a los otros, y ha de ser validada (justamente) por ellos, hasta el punto de que, en ciertas circunstancias (inmadurez, incapacidad, locura, delito), es y debe ser limitada y sometida a control.

La otra pata ideológica del presunto derecho irrestricto a “hacer lo que quiera con mi cuerpo” es cierta idea (igualmente liberal) de libertad como simple ausencia de obstáculos a una voluntad deseante que no necesita justificarse, ni siquiera ante sí misma. Una concepción de libertad esta, tan tiránica como autocontradictoria, pues del hecho de que se exhiba una gran voluntad de poder (y se haga lo que se quiera) no se infiere que se tenga poder sobre la voluntad (y se sepa y decida lo qué se quiere hacer). Solo es realmente libre aquel que sabe y domina las ideas que le mueven a querer. El que solo hace lo que quiere no es más que un esclavo caprichoso.

Así que sí, usted puede hacer con su vida o cuerpo lo que quiera (faltaría más), pero, en la medida en que es un ser social y afecta, con su conducta, a sus congéneres, conciudadanos, deudos y afectos, la ley debe asegurarse de que, en sus decisiones más trascendentales, disponga de la plenitud de conciencia y la capacidad crítica suficiente para comprender y explicar los motivos de lo que hace, así como de la madurez y la virtud suficiente como para actuar con la suficiente responsabilidad, tanto para consigo mismo como para con todos los seres que configuran esa extensa y compleja red social de la que participamos y por la que nos co-pertenecemosunos a otros.

Si la libertad es, en fin, para quién sabe, la propiedad, incluyendo la de la propia vida, debería ser para el que la merece. Y, tal vez, no todos merecen o pueden poseer y decidir en el mismo grado, ni siquiera sobre sí mismos.

-

0:04

Nulla dies sine linea

» El café de OcataTrabajo intenso y ameno pero, sin embargo, poco productivo. No lo lamento.

Cada vez me gusta más perderme por los caminos que se me insinúan por los márgenes de la investigación que estoy llevando a cabo. De repente descubro un autor hoy olvidado, un poema escrito en el exilio, una reflexión que está pidiendo a gritos un desarrollo actual... y me pongo a seguir esos caminos que sé que me alejan de mi ruta, pero que me proporcionan horas de descubrimientos gozosos. Así que trabajo mucho y avanzo poco, porque no paro de dar vueltas. Pero, por otra parte, pienso que el camino que atraviesa en línea recta un territorio no nos muestra bien las singularidades de ese territorio y que es mejor andar dando vueltas para perderse y encontrarse así con lo inesperado, con todo cuanto la línea recta oculta.

Emblema de Las Españas

Esta mañana, por ejemplo, la he dedicado por completo a una magnífica revista, Las Españas, editada en el exilio mexicano por un grupo de intelectuales poco dispuestos a odiar a ninguno de sus compatriotas. Entre otras cosas me he encontrado con un magnífico artículo de Eduardo Nicol sobre Suárez, el filósofo de Salamanca.

No tengo prisa. Lo importante, para mí, no es correr mucho sino cumplir con aquel propósito atribuido a Plinio el Viejo: Nulla dies sine linea.

No hay nada más productivo que la constancia.

-

22:04

Ponerse algo

» El café de OcataComentaba el otro día por aquí que estoy leyendo a autores muy, muy de derechas. Como mi amiga B. ha entendido que me estoy volviendo cada vez más de derechas, quiero tranquilizarla. Los autores que leo son gente que, como Pemán, Latapie, Sainz Rodríguez o Vigón, nada tienen que ver con apologistas de la raza o de venenosas simplezas de ese tipo. Los leo porque me interesa seguir la evolución de las derechas españolas, entender cómo ciertas corrientes extremas -especialmente las del integrismo monárquico- acaban en vías muertas por su incapacidad para renovarse y, también, porque a veces me encuentro con afirmaciones cuyo sentido me parece que si no eres conservador, simplemente, ya no se entiende, como esta de Pemán: “La civilización consiste siempre en ‘ponerse’ algo sobre lo elemental y primario. ‘Ponerse’ la corbata, la ley hipotecaria, el reglamento de circulación…”. Añado una anécdota que transmite Sainz Rodríguez: A don Santiago Ramón y Cajal lo invitaron a visitar a Alfonso XIII. Se negó alegando que no le apetecía vestirse de esmoquin. La mujer encargada de cursar las invitaciones habló entonces con la esposa del ilustre científico, que le dijo:-Esté usted tranquila que Santiago irá. Y, por supuesto, don Santiago fue.@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}

-

20:47

Ètica experimental i intuicions morals.

» La pitxa un lio