|

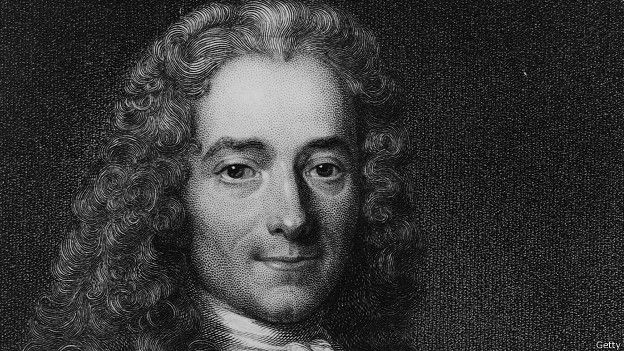

| De izquierda a derecha: Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Richard Dawkins y Sam Harris. The Four Horsemen (2008). Imagen: Upper Branch Productions. |

El fenómeno religioso nunca ha estado tan abierto a debate y crítica como en los últimos quince años. Durante buena parte de la historia, en casi todas las épocas y lugares, la sola negación de las creencias imperantes acerca del mundo sobrenatural o de los dogmas revelados por alguna divinidad despertaba incomprensión y rechazo social, cuando no suponía la persecución e incluso la muerte. Cabe imaginar que la apertura resultaba todavía más difícil para quienes además de desmentir en público que poseyeran creencias religiosas, se atrevían a señalar sus inconsistencias, sus errores lógicos, o peor aún, las facetas oscuras de sus textos fundacionales o de las personas e instituciones que representaban dichos cuerpos de creencias. El ateo confeso era, pues, una figura poco común. Aunque es todavía minoritario en algunos países occidentales y desde luego apenas existe en determinados países musulmanes, en las sociedades más avanzadas su situación ha cambiado gracias a un proceso de secularización generalizada que ha permitido que los más militantes defensores de una sociedad laica, e incluso los que son abiertamente detractores de la religión, puedan difundir su mensaje de manera más o menos libre. Y así surgieron algunos célebres detractores de la religión, a quienes se suele englobar bajo la etiqueta «nuevos ateos».

El término «nuevo ateísmo» es un mal menor que cabe usar a despecho de que produzca la impresión de que existe algún manual del nuevo ateo, repleto de directrices y principios, porque tal cosa no existe. Se suele decir, aunque no es cierto, que el término apareció por primera vez en un artículo que la revista Wired publicó en 2006, titulado

La Iglesia de los No-Creyentes. Allí era empleado con carácter despectivo por un periodista que se confesaba no religioso, pero que bajo el aspecto formal de un reportaje, aprovechaba fragmentos de entrevistas a tres de los más célebres ateos militantes del momento para atacarlos, algo que demostraba tanto la antipatía del autor hacia los entrevistados como el intento de crear polémica a su costa. En cualquier caso,

La Iglesia de los No-Creyentes era un texto no demasiado brillante pero puso de moda la expresión. En realidad el término ya había sido utilizado con ese sentido desde por lo menos dos décadas antes, empleado casi siempre por apologistas del cristianismo evangélico para referirse al auge de un nuevo ateísmo más militante que el conocido hasta entonces. Por ejemplo, en los años ochenta se publicó un libro llamado

El nuevo ateísmo y la erosión de la libertad. Escrito por un pastor evangélico y de contenido más bien panfletario, pone de manifiesto que la expresión fue acuñada por sus detractores. Continúa siendo la etiqueta preferida de quienes están en contra, aunque hoy, por fuerza de la costumbre, es también usada por muchos de sus defensores o por los comentaristas neutrales.

Una vez creado el término, la siguiente pregunta es: ¿en verdad engloba el término «nuevo ateísmo» algún tipo de movimiento grupal, una escuela de pensamiento? La respuesta breve es que no. Aunque es un asunto complejo. Por un lado, el ateísmo es la mera ausencia de una creencia concreta (la de que existe un ente sobrenatural y todopoderoso, creador del Universo), pero más allá de ese detalle, no implica sostener principios o dogmas concretos de ninguna clase. Existen ateos de todas las razas, culturas y tendencias políticas. Muchos ateos defienden principios opuestos en cuanto a la propia religión, desde quienes sostienen posturas antirreligiosas furibundas hasta quienes se declaran pertenecientes a una cultura religiosa cuyos valores morales, pese a no ser creyentes, comparten. Hay ateos anticlericales y hay ateos que defienden los valores religiosos con un fervor parecido al de muchos creyentes. Y huelga decir que las diferencias entre ateos son tanto o más marcadas en cuanto a otros asuntos. Así pues, el que dos individuos sean ateos no implica ningún parecido entre ellos, ni siquiera a nivel ético o intelectual, por lo que pretender definir el ateísmo como una doctrina grupal es un absurdo intelectual de primer orden. Con todo, es por igual evidente que algunos ateos se parecen más entre sí que otros. Algunos comparten actitudes y mensajes similares. El término «nuevo ateísmo», en realidad, es el intento de englobar a ciertas figuras mediáticas basándose en ciertas características comunes (que sí tienen) para poder presentarlos como pertenecientes a una misma escuela doctrinal (que no comparten). Esto explica que fuesen ciertos apologistas religiosos los primeros en usar el término, con la intención de presentar el ateísmo, o parte de él, como un movimiento ideológico organizado, una especie de lobby antirreligioso. Pero ¿por qué «nuevos» ateos? Se deduce que debían existir algunos estereotipos sobre lo que se suponía era el perfil de un ateo «viejo». Y en efecto, así era.

Los estereotipos sobre los antiguos ateos mediáticosFalsos o no, y dejando claro que por cuestiones de espacio vamos a pintar con trazo muy grueso, durante el siglo XX existían estereotipos que distinguían a los ateos mediáticos en dos grandes grupos. Por un lado estaba lo que podríamos llamar ateos políticos, cuyo retrato robot describía a progresistas de izquierdas cuyo ateísmo formaba parte de un conglomerado ideológico más amplio, marxista por lo general, que se caracterizaba por el anticlericalismo más que por la intención de presentar una elaborada justificación intelectual de su personal falta de fe. Esta figura podía resultar polémica en ocasiones pero en el fondo preocupaba poco a los sectores religiosos más conservadores, especialmente cuando quedó comprobado que la extensión del comunismo por el mundo se había detenido, y no digamos cuando cayó la URSS. Después de esto, el «progre» anticlerical podía ser considerado, en esencia, una minoría ruidosa pero inofensiva.

Existía un segundo estereotipo, el del filósofo o intelectual ateo, que lejos de limitarse a una crítica política de la religión, podía ofrecer muy elaboradas justificaciones racionales para sus respectivas posturas. Este tipo de ateísmo no difiere demasiado en su espíritu del ateísmo de algunos filósofos de la Antigua Grecia, por citar un referente clásico, aunque se comprende que ahora maneja argumentos y conocimientos científicos impensables hace veinte o veinticinco siglos. Este ateísmo filosófico, pues, ha existido siempre, aunque durante buena parte de la historia fue poco menos que clandestino. A partir del siglo XVII, el racionalismo, el liberalismo y la revolución científico-industrial ayudaron a que ganase visibilidad. En el siglo XX ya era una idea asumida que en la intelligentsia de los países occidentales, incluso en aquellos más conservadores, abundaban los ateos y los agnósticos. Hace algunos años, uno de los pocos estudios extensos y en profundidad que se han realizado al respecto terminó ilustrando lo que muchos observadores ya suponían por mera intuición, que dentro de la población (en este caso la estadounidense, pero por analogía, podría suponerse que lo mismo sirve para el conjunto de la población occidental) la religiosidad era menor conforme aumentaba el nivel académico y cultural de los entrevistados. De hecho, el sector de la población con un menor porcentaje de creyentes era el de los científicos de élite. Y de entre los científicos, por si sienten ustedes curiosidad, eran los biólogos quien resultaban ser los menos religiosos.

El intelectual ateo del sigo XX no por necesidad causaba particular animosidad entre los sectores religiosos. Esto se debía a su reticencia a la hora de criticar la religión, o quizá también al mero hecho de que sus críticas y afirmaciones más elaboradas se restringían a un público limitado. Pero el tabú existía y era un obstáculo difícil de superar. El filósofo

Bertrand Russell, a quien podríamos considerar el patrón de los intelectuales ateos contemporáneos, ya decía que las creencias religiosas gozaban de un estatus particular de inmunidad social hacia ciertos tipos de crítica. El británico Jonathan Miller, el mismo que en 2004 creó la serie televisiva

Atheism: A Rough History of Disbelief, lo ilustraba con una anécdota: durante conversaciones casuales en grupo, su mujer le reprendía por su «mala educación» si criticaba los aspectos negativos de la religión, temiendo que pudiese ofender a sus amigos creyentes. Sin embargo, no le reprendía cuando las críticas, por feroces que fuesen, eran dirigidas hacia el comunismo u otras ideologías políticas. Esta consideración del ataque a la religión como algo inapropiado marcó el tono del siglo XX incluso en países donde, de manera oficial, estaba estipulada la libertad de expresión. Volviendo a

Bertrand Russell, sus propias críticas a la religión eran bastante directas, pero estaban argumentadas con tal finura y sentido de la lógica que no se le podía confundir con un ciego militante antirreligioso. Más discretos tendían a ser los más importantes científicos ateos. Veamos el más célebre ejemplo: al contrario que

Russell,

Albert Einstein casi nunca entraba en materia y sucede que, incluso hoy, existe quien piensa que

Einstein era creyente porque con frecuencia usaba a Dios como metáfora o licencia literaria (algo que también ha hecho

Stephen Hawking, por cierto), mientras que su explícita negación de un Dios personal, que sí la hizo, no produjo citas tan célebres como «Dios no juega a los dados». Entre los divulgadores científicos, cuyo papel mediático fue muy importante para la formación filosófica del público, el ateísmo era predominante pero también poco militante. Por ejemplo,

Carl Sagan valoraba su labor como divulgador por encima de cualquier posibilidad de entrar en polémicas, sobre todo en televisión, y por ejemplo su celebérrima serie

Cosmos hacía guiños al ateísmo. Pero aunque poca gente dejó de percibirlos, estaban hechos con tal sutileza y elegancia que no se lo podía acusar de intentar influir a nadie que no compartiese de antemano sus ideas. En general,

Sagan optaba por confiar en la fuerza de sus argumentos positivos sobre la ciencia y el conocimiento racional, antes que emplear argumentos negativos en contra de la religión que pudiesen ofender a sus espectadores creyentes.

Isaac Asimov, cuya labor divulgativa fue tan importante como su papel como novelista de ciencia ficción, estaba más en la línea de

Bertrand Russell, empleando una lógica parecida para explicar su preferencia por el racionalismo por sobre la religión. De hecho, algunos de sus argumentos eran tan brillantes como los del propio

Russell. Y sus críticas eran incluso más abiertas, aunque quizá en ambos casos llegaban todo lo lejos que su momento histórico les permitía y eran críticas englobadas dentro de la discusión filosófica.

En resumen: durante el siglo XX teníamos en los medios un ateísmo político más agresivo pero que pocos pensadores más allá de su círculo ideológico tomaban en serio, y un ateísmo filosófico mucho más convincente pero cuyos proponentes solían optar por una aproximación discreta. Esto cambió con el nuevo siglo, cuando comenzaron a aparecer figuras mediáticas cuyas críticas a la religión eran tan frontales y despiadadas que pulverizaban todas las antiguas líneas rojas de lo que se había considerado «apropiado», «de buena educación» o «de buen tono». El cómo adquirieron su resonancia quizá merezca una pequeña explicación aparte.

El porqué de la resonancia del nuevo ateísmoEn el mundo anglosajón existe una tradición muy poco implantada en España: la tradición del debate. En Estados Unidos, las islas británicas o en Australia existen programas de televisión y debates en vivo cuyo formato no tiene equivalente directo en nuestro país, o si lo tiene se trata de algo esporádico. Es verdad que esos debates no compiten con los deportes, el cotilleo y demás productos de consumo masivo, y es verdad que están dirigidos a las capas más interesadas de la población, pero aun así, su popularidad excede lo que podemos llegar a imaginar en nuestro país. Por supuesto tienen un componente de espectáculo, sobre todo en su versión televisiva, y casi podía hablarse de una «industria del debate», pero eso no significa que no se suelan caracterizar por el alto nivel dialéctico de las figuras que participan en ellos. Esto responde a la importancia que en aquellos países le conceden al debate como institución también en ámbitos no mediáticos. Estos eventos suelen tener un carácter muy abierto, con frecuente participación del público, y en los de «primera división» el contenido rara vez decepciona. Esto hace que determinados temas, como la religión, se mantengan de manera sostenida en primera línea de discusión mientras exista un público al que le interese. Y al público no ha dejado de interesarle. De hecho, es uno de los asuntos estrella.

Existen varios motivos que explican ese interés, aunque dos por encima del resto. Uno es la creciente influencia de la derecha religiosa en Estados Unidos, país en el que emergen debates constantes sobre el papel de la religión en la sociedad y sobre la separación entre la Iglesia y el Estado. Los estadounidenses se enfrentan a fenómenos que en Europa se consideran obsoletos, como los intentos de introducir en el temario escolar justificaciones pseudocientíficas del creacionismo bíblico. O el que las creencias sobrenaturales jueguen un papel relevante en la imagen pública de los principales candidatos políticos. Para los ateos estadounidenses, la mezcla entre religión y política puede ser muy incómoda. Recordemos que en 1942 se adoptó un juramento a la bandera que los niños recitan en el colegio y que era tradicional desde mucho tiempo atrás, pero cuyo contenido era exclusivamente civil. Pues bien, en 1954, por iniciativa de diversas organizaciones religiosas, se introdujo por ley una mención a Dios en el susodicho juramento, medida que contradecía el espíritu de la República pero que fue aprobada en el Congreso con el entusiasta apoyo del presidente Eisenhower, recién convertido al cristianismo presbiteriano. Dos años después, también por deseo de Eisenhower, la frase «en Dios confiamos» se convertía en un lema nacional y empezaba a imprimirse en los billetes de curso legal. Este tipo de detalles no son bien digeridos por los defensores de una república laica donde la religión sea un asunto exclusivamente privado, como tampoco los problemas que causa el dogma religioso a la hora de adoptar avances sociales, muy en particular cualquier asunto relacionado con la sexualidad y la reproducción.

El otro gran catalizador de la explosión mediática del nuevo ateísmo, esta vez a ambos lados del Atlántico, es la preocupación por los efectos del islamismo, primero despertada por fenómenos como el del Ayatolá Jomeini, después acentuada por los hechos del 11 de septiembre de 2001, y que finalmente ha llegado al paroxismo con la subsiguiente oleada de atentados en diversas partes del mundo, el surgimiento del Estado Islámico (EI) y de células terroristas islámicas formadas por europeos y estadounidenses, o lo que se percibe como una tendencia a la radicalización en diversas áreas del mundo musulmán. Bajo estas circunstancias, las voces más brillantes del Nuevo Ateísmo han alcanzado una relevancia enorme. Primero, por la polémica que despiertan en un mundo donde pese a todo todavía existen muy arraigados tabúes sobre lo que se puede decir y no acerca de la religión. Y segundo, porque suele suceder que sus argumentos son más poderosos y lógicos que los del bando contrario, en el que no han emergido equivalentes con un similar peso dialéctico (aunque sí los hay con muchos seguidores). A los cuatro«nuevos ateos» más relevantes se los bautizó como «los Cuatro Jinetes». Algunos de sus nombres les resultarán muy familiares.

Los cuatro jinetes del nuevo ateísmoEl periodista, escritor, conferenciante y polemista

Christopher Hitchens fue la avanzadilla de esta corriente, antes incluso de que el 11-S sacudiese las conciencias de la prensa y el público sobre lo que estaba produciéndose dentro del ámbito del extremismo musulmán.

Hitchens es británico, aunque vivió durante mucho tiempo en Estados Unidos —se nacionalizó antes de morir—, así que podía vérsele opinando con mucha soltura, y acento inglés, sobre política estadounidense. De los cuatro jinetes,

Hitchens era el más vehemente en sus opiniones. También, con mucho, el más carismático. Y, por lo menos en el formato de debate, el más brillante. Su intensidad era abrasiva; rara vez sonreía, y no recuerdo haberlo visto reír una sola vez, pese a que su cortante ingenio brotaba con una pasmosa naturalidad en los momentos más insospechados. Su tesis central era la de que la religión resulta nociva per se. No escatimaba en acusaciones sobre la naturaleza alienante de las creencias sobrenaturales; baste decir que publicó un libro llamado

Dios no es bueno: Cómo la religión lo envenena todo. Era ferozmente crítico con el cristianismo, en el que había sido educado, pero todavía más con el islam. En muchos aspectos, el actual concepto de «nuevo ateísmo» se ha modelado en torno a la figura de

Hitchens. Era el macho alfa de la manada; debatir con él era difícil, dada su rapidez mental y su capacidad para responder a casi cualquier objeción. E igualmente rápido a la hora de volverse bronco cuando perdía la paciencia. Era el enfant terrible de las discusiones religiosas, sin duda, pero como podía justificar y argumentar cualquiera de sus aparentemente gratuitos exabruptos, y partía de una sólida base ética de carácter humanista que le permitía rechazar con poderosas afirmaciones las elaboraciones teológicas de las religiones, era muy respetado en el ámbito mediático incluso por quienes se sentían escandalizados pero se veían en la circunstancia de tener que intentar rebatirle.

Algo que también lo define era la complejidad de su figura, porque resultaba imposible situarlo en un punto determinado del espectro ideológico. Esto descolocaba a muchos de sus seguidores.

Hitchens tuvo un papel importante en el inicio de la ruptura del nuevo ateísmo con el tradicional ateísmo político. Provenía de la izquierda, pero desdeñaba lo «políticamente correcto» y a menudo chocaba con la tolerancia del progresismo más prototípico. El mejor ejemplo era su constante belicosidad hacia el islam, tomado en su conjunto. También podría citarse su inesperado apoyo a George W. Bush durante la invasión de Irak, quizá el giro político que más perplejos dejó a muchos de sus simpatizantes en la causa atea, entre los que había muchos izquierdistas opuestos a la guerra que sabían del desprecio que

Hitchens parecía sentir hacia Bush, o de sus opiniones inequívocamente progresistas en muchos otros asuntos. Bien es verdad que con el tiempo matizó su postura en cuanto fue sospechando que las causas de la guerra habían sido impostadas, pero es que hasta los periodistas conservadores más cerriles terminaron renegando de aquella guerra (cómo olvidar el día en que Bill O’Reilly la calificó por primera vez como «un error»). No es menos cierto que incluso en asuntos como ese cabía admitir que sus argumentaciones eran como poco consistentes, desde luego muy superiores a las de la propaganda simplista de los políticos que alentaban aquellas decisiones. Pero bueno, con sus contradicciones, amado y odiado por igual, hay algo que ni siquiera sus mayores detractores pueden negar:

Christopher Hitchens era un personaje único, con quien se podía coincidir o disentir, pero cuya sola presencia en cualquier debate elevaba el interés de manera instantánea. Quizá pase mucho tiempo hasta que volvamos a ver a alguien como él.

Hitchens murió en 2011; con él se apagó una de las mentes más polémicas, pero también más afiladas de nuestro tiempo.

Más conocido en España es la actual estrella del nuevo ateísmo, el también británico

Richard Dawkins, biólogo evolucionista y autor de best sellers como

The God Delusion. Sin duda alguna, el punto fuerte de

Dawkins son sus libros, cuya brillantez es unánimemente reconocida incluso por quienes le detestan. Sostiene sobre la religión unas tesis parecidas a las de

Hitchens, aunque con menos ferocidad. Su discurso es más mecánico, en el sentido de que está tan estructurado que resulta previsible; lo cual no es de por sí negativo, pero lo hace mucho menos espectacular que

Hitchens, de quien uno no sabía nunca qué esperar.

Dawkins entra en política con menor profusión y vehemencia; el terreno que prefiere es el contraste entre pensamiento científico y religioso. Quizá su mayor defecto, o el motivo por el que despierta mucho recelo, es que no parece modular su discurso en función de a quién tenga delante, lo cual produce una impresión de falta de sensibilidad y escasa empatía por sus interlocutores. Es verdad que

Hitchens era feroz en su dialéctica, pero su fogosa entrega, de manera paradójica, lo hacía parecer sincero hasta la candidez.

Dawkins, en cambio, suele adoptar un tono frío y distante, en ocasiones incluso petulante, que levanta ampollas. En su favor, sin embargo, hay que decir que se le somete a un escrutinio desmedido (y no solamente por parte de sectores religiosos), porque en realidad no es tan ogro como se lo pinta. Aunque muchos no lo crean,

Dawkins tiene bastante sentido del humor y una deportiva capacidad de encaje, como demostró leyendo ante una cámara algunos de los mensajes insultantes de creyentes que recibe a través de internet, a los que llama con sorna «correspondencia caritativa» (para conocer esa otra faceta del personaje, merece la pena echarle un vistazo a las dos entregas de hate mail que ha aireado hasta ahora:

una y

dos). No se puede negar que a

Dawkins muchas veces le falta mano izquierda, pero tampoco que su discurso, sin ser perfecto, muestra pocas grietas y eso pone muy nerviosos a sus detractores.

El estadounidense

Sam Harris es licenciado en Neurociencia y también en Filosofía. De origen judío, sobre el papel es el más espiritual de los cuatro, ya que estudió meditación en la India, familiarizándose de cerca con el hinduísmo y el budismo. Su mensaje antirreligioso, no obstante, es bastante similar al de

Hitchens en el fondo, pero no en la forma, porque

Harris, como

Dawkins, es mucho más frío. En 2004 publicó un libro,

El final de la Fe, que vendió muchísimo, y desde entonces es un habitual en los medios anglosajones. Su lógica suele ser impecable cuando desmenuza el asunto religioso, aunque en política ha generado muchos encontronazos con sectores progresistas, sobre todo cuanto toca el asunto de Israel y Palestina. Sin entrar a valorar sus opiniones al respecto, sí cabe señalar que su casi siempre precisa lógica quirúrgica se resiente cuando habla de Israel, siendo algunas de sus argumentaciones menos sólidas de lo que cabe esperar de alguien como él. Esto se produce por causa, creo yo, de un sesgo proisraelí que se niega a admitir y una visión del islam que puede ser tanto más despectiva que la de

Hitchens, lo que lo ha convertido en un sujeto todavía más incómodo para la izquierda tradicional. Un buen ejemplo es el célebre intercambio público de e-mails con

Noam Chomsky, una discusión polarizante como pocas, que ha terminado de situar a

Harris como persona non grata de una parte del progresismo estadounidense y le ha ganado inesperados aplausos desde sectores de la derecha. Aun así, cuando no habla de Israel o de geopolítica, sus argumentos están magníficamente estructurados desde el punto de vista de la consistencia interna.

También estadounidense es

el filósofo Daniel Dennett, el más veterano de los cuatro (es algo mayor que el fallecido

Hitchens). Su mensaje es el más moderado y tranquilo, pero también el más distintivo por su interesante énfasis en las causas antropológicas, sociológicas y psicológicas del fenómeno religioso.

Dennett ha demostrado que su formación filosófica le proporciona un campo de visión más amplio que el de otros muchos polemistas, y su aproximación al hecho religioso no se distrae tanto con cuestiones geopolíticas como les pasa a

Hitchens o

Harris. Ciertos mecanismos de su pensamiento recuerdan a los de

Bertrand Russell, y se mueve en un registro, si me permiten la expresión, más «elevado». Mientras los análisis de

Hitchens,

Dawkins y

Harris son fuertemente circunstanciales y por lo tanto cargados de implicaciones políticas,

Dennett desarrolla una tesis holística que lo conduce a formular conclusiones distintas. Por ejemplo, resta importancia al papel de la religión en Occidente y por tanto a la magnitud de sus posibles efectos nocivos, diciendo que «los creyentes occidentales no creen en Dios, sino que creen en creer en Dios; piensan que creer en Dios es algo bueno» aunque después, en sus vidas cotidianas, casi nunca sigan los principios que dictan sus respectivos dogmas. Esto, según

Dennett, podría explicar que el ámbito cristiano haya experimentado una evolución que no se produce en el ámbito islámico. No es que el dogma religioso cristiano haya provocado el cambio sobre la base de sus valores, porque también conoció una época de barbarie, sino que el dogma ha ido a remolque de una sociedad occidental que se ha ido secularizando.

Dennett ha llegado a decir que no está seguro de desear una desaparición completa de la religión, por si acaso esta fuese un ancla moral para muchas personas. Esto no es algo que jamás hubiésemos podido oír en boca de alguno de los otros tres «jinetes». También propone, por ejemplo, que la historia de todas las grandes religiones se enseñe en la escuela de manera no doctrinal. Según él, conocerlas y encontrar sus contradicciones equivale a dejar de creer en ellas. Este tipo de argumentos psicológicos y sociales abundan en su discurso y producen menos resquemor porque parecen menos agresivos, pero en realidad

Daniel Denett es quien presenta un análisis de lo religioso más demoledor y que podría tener un mayor efecto a largo plazo.

Las consecuencias, buenas y malas, del nuevo ateísmoHitchens, Dawkins, Harris, Dennett y otros han abierto una brecha al manejarse en unos términos que hace unas pocas décadas resultaban impensables en el debate público, por la consideración especial del hecho religioso como el único sistema ideológico que recibe sobreprotección social e incluso legal ante determinados ataques verbales en casi todos los países del mundo. Lo que antes era tema tabú hasta en discusiones privadas, ellos lo han llevado a las pantallas de televisión. No deja de ser admirable su valentía; recordemos que han arado terreno inhóspito y que en algunos casos han tenido que recurrir a seguridad personal o a omitir la mayor cantidad posible de datos personales en sus apariciones mediáticas, por si acaso. Pero su actitud ha favorecido muchas «salidas del armario» y ha dado forma a una nueva manera de encarar el tema religioso. Un ejemplo, la posibilidad de que internet ofrezca nuevos canales de referencia y discusión (véase, por ejemplo,

The Atheist Experience, un muy interesante programa amateur realizado en Texas donde se discute sobre religión con todo tipo de intervenciones telefónicas de espectadores). En una sociedad democrática que valore la libertad de expresión, los pioneros, incluso con sus ocasionales excesos, deben ser valorados. Ya antes de las protestas por las caricaturas de Mahoma publicadas en Dinamarca y antes de los tristes sucesos de Charlie Hebdo, las figuras del nuevo ateísmo estaban clamando por la igualdad de condiciones a la hora de someter la religión a los mismos rigores de la libertad de expresión que sufre cualquier otra institución humana. Por otra parte, es positiva, aunque quizá algo traumática, la ruptura entre ateísmo militante y progresismo de izquierdas, o mejor dicho, la desaparición del estereotipo mediático de que ambos deben ir unidos. Esto continúa causando roces en pleno 2015 y los seguirá causando durante varios años más, pero porque pone de manifiesto que el discurso secularista no debe tener propietario ni color ideológico alguno; la asunción de este principio permitirá que sea valorado como un principio independiente que tiene vida propia más allá de los ejes izquierda-derecha o conservadurismo-progresismo.

En el apartado negativo está el propio uso de una etiqueta, «nuevo ateísmo», para un movimiento que como tal nunca ha existido, siendo más bien una mera constelación de nombres cuyo mensaje excede los moldes tradicionales. Es verdad que a menudo los vemos participar en los mismos eventos, pero no porque constituyan algo así como un partido político o una asociación, sino porque en estos eventos se invita a las estrellas del debate mediático, y en cuanto a religión ellos son las estrellas. De hecho sucede lo mismo en el bando apologista, donde también vemos reunidos a varios defensores de la religión que no necesariamente comparten una ideología común entre ellos (los hay católicos, protestantes, musulmanes, etc.). El ateísmo, cabe insistir, es la carencia de la fe en Dios, pero no implica contenido ideológico alguno. Aun así, aunque es verdad que los viejos estereotipos sobre el ateo van quedando desfasados, la etiqueta Nuevo Ateísmo ha propiciado que sean sustituidos por otros. Esto explica que alguien como

Neil Degrasse Tyson, cuya falta de fe es más que notoria, rechace ser considerado «ateo» e insista en presentarse como «agnóstico». Y el propio

Tyson explica que ese es el motivo: no quiere ser identificado con un conjunto de valores que los medios y el público asocian a un supuesto «movimiento ateo» organizado. Como

Sagan en su día,

Tyson cree que su labor divulgadora es más importante y que la misma requiere de un cuidado de su imagen pública, por lo que, pese a compartir con frecuencia estrados y platós con figuras del nuevo ateísmo, se desmarca de manera abierta.

En cualquier caso, uno de los mecanismos fundamentales de la democracia es el poder discutir cualquier asunto con libertad, porque toda institución humana tiene sombras que cabe denunciar. Determinados pensadores han partido de la base de que la religión no debía continuar siendo una excepción. En estos tiempos, en los que el extremismo religioso es un complicado problema que nuestras sociedades están teniendo que manejar sin saber muy bien cómo, es cuando puede entenderse mejor la necesidad de que algunas voces rompan barreras, sea para acertar o para equivocarse, pero sobre todo para dejar establecido que el debate y el intercambio de ideas no será una herramienta útil si no nos permitimos aplicarla en todos los ámbitos, incluso cuando resulta incómodo. Cualquier asunto prohibido en una discusión es un asunto cuyos problemas no podrán solucionarse jamás. Por esto, los nuevos ateos, o como se les quiera llamar, están de más actualidad que nunca.

E. J. Rodríguez,

La incómoda vigencia del "nuevo ateísmo", jot down 22/12/2015

Olivier Rolin

Olivier Rolin (6 sin leer)

(6 sin leer)