Estamos familiarizados con la idea del

continuum, o así lo creemos. No lo estamos con la enorme dificultad que este concepto representa para la mente, a menos que hayamos estudiado las matemáticas más modernas (Dirichlet, Dedekind, Cantor). Los griegos tropezaron con estas dificultades, fueron perfectamente' conscientes de ellas y se sintieron pro fundamente turbados. Así se puede apreciar en su des concierto ante el hecho de que «ningún número» corresponda a la diagonal del cuadrado de lado 1 (sabemos que es √2); puede apreciarse en las conocidas paradojas de

Zenón (el Eléata), la paradoja de Aquiles y la tortuga, la de la flecha al vuelo, al igual que en otras paradojas acerca de la arena y en las cuestiones recurrentes sobre si la línea consiste en puntos y, de ser así, cuántos contiene. El que nosotros (al menos los no matemáticos) hayamos aprendido a sortear estas dificultades (y seamos en consecuencia incapaces de entender este aspecto del pensamiento griego) creo que se debe, en gran parte, a la notación decimal. En algún momento de nuestra época escolar se nos hace tragar la píldora de que uno puede operar con fracciones decimales cuyas cifras se suceden hasta el infinito, y que cada una de ellas representa un número, incluso cuando no es posible indicar la recurrencia de las cifras. La píldora en cuestión pasa mejor gracias a nuestro conocimiento previo de que números muy sencillos, como 1/7 (un séptimo), no poseen una sucesión decimal finita correspondiente, sino una infinita, con recurrencia:

1/7 = 0 , 142857 I 142857 | 142857 |…

la enorme diferencia entre este caso y, por ejemplo,

√2 = 1 ,4142135624...,

aparece cuando constatamos que √2 conservaría su especificidad cualquiera que fuera la «base de numeración» que eligiéramos en lugar de nuestra convencional base 10, mientras que en base 7*, por supuesto, tenemos para 1/7 la «fracción séptima»

1/7 = 0,1.En cualquier caso, tras habernos tragado la píldora, nos damos cuenta de que estamos ya en condiciones de asignar un número definitivo a cualquier punto de la línea recta entre cero y uno, así como entre cero e infinito, e incluso entre menos infinito y más infinito, siempre que hayamos marcado previa mente en la recta el punto cero. Nos sentimos en posesión y control del

continuum.

Además, nosotros conocemos el caucho. Sabemos que podemos estirar una tira de caucho dentro de unos límites amplios, o incluso una superficie de caucho, como hacemos cuando inflamos un globo. No tenemos dificultad en imaginar que podemos hacer algo similar con una masa sólida de caucho. Por ello no tenemos problemas para conciliar un modelo continuo de la materia con cambios considerables de forma y volumen; ciertamente, muy pocos físicos del siglo XIX encontraron dificultad en ello.

Los griegos, por las razones mencionadas, no tenían esta facilidad. Tarde o temprano se veían obligados a interpretar los cambios de volumen como una prueba de que los cuerpos constan de partículas discretas, inalterables en sí mismas, pero que se mueven alejándose o aproximándose entre sí, dejando más o menos espacio vacío entre ellas. En esto consiste su teoría atómica, que es también la nuestra. Parece como si hubiera sido precisamente una deficiencia —una laguna de conocimiento acerca del continuo— lo que les condujo al camino correcto. A finales del siglo pasado uno todavía podría haber aceptado esta conclusión, pese a su improbabilidad intrínseca. La última fase de la física moderna, inaugurada en 1900 con el descubrimiento del quantum de acción de Planck, apunta en dirección opuesta. Pese a aceptar el atomismo griego en lo relativo a la materia ordinaria, nos damos cuenta de que hemos hecho un uso impropio de nuestra familiaridad con el continuo. Hemos utilizado este concepto para la

energía; sin embargo, el trabajo de Planck ha proyectado dudas sobre su adecuación. Todavía usamos el continuo en relación con el espacio y el tiempo. Será difícil eliminarlo de la geometría abstracta, pero podría perfectamente revelarse fuera de lugar en relación al espacio y al tiempo físicos. Esto en lo que se refiere al desarrollo de las ideas físicas de la escuela de Mileto, que, estimo, constituyen su contribución más importante al pensamiento occidental.

Otra conocida afirmación procedente de esta escuela es la de que toda la materia está dotada de vida.

Aristóteles, tratando acerca del alma, nos cuenta que algunos la consideraban confundida con «el todo». Así,

Tales pensaba que todo se hallaba repleto de dioses; se nos dice también que atribuía poder motriz al alma y adscribía un alma incluso a la piedra, ya que ésta movía el hierro (refiriéndose, por supuesto, a la piedra imán). Esta y la propiedad similar otorgada al ámbar (

elektron) al cargarse eléctricamente por frotamiento se aducen siempre como las razones por las que

Tales adscribe un alma incluso a lo inanimado (= sin alma). También se dice que concebía a Dios como el intelecto (o mente) del universo, y pensaba que todo él estaba animado (dotado de alma) y lleno de deidades. Más tarde se inventaría el nombre de «hylozoístas» (

hyle, materia;

zo-os, vivo) para los miembros de la escuela de Mileto, en referencia a su punto de vista, entendido como bastante excéntrico e infantil. En efecto, ya

Platóny

Aristóteles estipularon una clara división entre lo vivo y lo inanimado: lo vivo es aquello que se mueve por sí mismo, como un hombre, un gato o un pájaro, o como el Sol, la Luna y los planetas. Ciertas teorías modernas se aproximan a lo que los hylozoístas creían y sentían.

Schopenhauer extendió su noción fundamental de «Voluntad» a todo, adscribió voluntad a la piedra que cae y a la planta que crece, así como a los movimientos espontáneos de los animales y del hombre. (Consideraba el conocimiento consciente y el intelecto como fenómenos secundarios, accesorios, perspectiva que no se trata de discutir aquí.) El gran psicofisiólogo G.Th. Fechner desarrolló, aunque sólo en sus horas de asueto, algunas ideas sobre las «almas» de las plantas, de los planetas y del sistema planetario, que constituyen una interesante lectura y pretenden proporcionar algo más que entretenidas ensoñaciones. Finalmente, permítaseme evocar las Conferencias Gifford de Sir Charles Sherrington (1937-1938), publicadas en 1940 bajo el título de

Man on his Nature (Hombre versus Naturaleza). Una discusión de varias páginas sobre el aspecto físico (energético) de los acontecimientos naturales, y de la actividad de los organismos en particular, se re sume destacando la posición histórica de nuestra visión actual: «... en la Edad Media, y después ... así como anteriormente en Aristóteles, se daba el problema de lo animado y lo inanimado y el de hallar los límites entre ambos. El esquema actual hace ob vio el porqué de esta dificultad y la anula. No hay frontera». Si

Talespudiera leer esto, diría: «Eso es justamente lo que yo sostuve doscientos años antes de Aristóteles».

Esta idea de que la naturaleza orgánica e inorgánica están unidas inseparablemente no era para los Milesios una simple y estéril declaración filosófica, como lo fue, por ejemplo, para

Schopenhauer, cuyo principal error consistió en oponer (o quizá mejor, ignorar) la evolución, pese a que la evolución biológica estaba, en la versión de

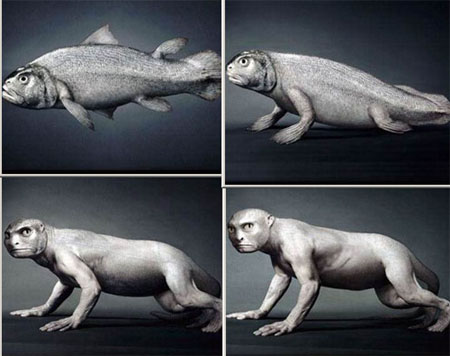

Lamarck, establecida en su tiempo y tuvo una gran influencia sobre algunos filósofos contemporáneos. En la escuela de Mileto se extrajeron inmediatamente sus consecuencias, dando por sentado que la vida debía originarse de alguna manera a partir de la materia inanimada, y obvia mente de un modo gradual. Hemos mencionado antes que

Talesdecidió considerar el agua como sustancia primordial, probablemente porque creyó haber sido testigo de que la vida surgía espontáneamente en me dios húmedos. En esto, por supuesto, se equivocaba. Pero su discípulo

Anaximandro, reflexionando sobre el origen y desarrollo de los seres vivos, llegó a conclusiones notablemente correctas, y, lo que es más, a través de un agudo sentido de la observación y la inferencia. A partir de la indefensión de los animales terrestres recién nacidos, incluidos los bebés huma nos, concluyó que ésta no podía ser la primera forma de vida. Los peces, por el contrario, no prestan mayor atención a su progenie. Sus pequeños tienen que salir adelante solos y —debemos añadir— pueden manejarse con mayor facilidad dado que su peso queda compensado en el agua. La vida, pues, debe provenir del agua. Nuestros ancestros tuvieron que ser peces. Todo esto coincide tan sorprendentemente con los descubrimientos modernos y es tan intrínsecamente sensato que uno lamenta los detalles novelescos añadidos. Se creía —en contraste con lo que acabamos de decir— que ciertos peces, quizás una especie de tiburón (γαλεός), criaban a sus pequeños con particular ternura, guardándolos en su seno (o incluso reintroduciéndolos en él) hasta que alcanzaban el estadio en que eran enteramente capaces de valerse por sí mismos. Se dice que

Anaximandromantenía que peces de este tipo, cariñosos con sus crías, habrían sido nuestros ancestros, en cuyo seno nos habríamos desarrollado hasta ser capaces de alcanzar la tierra firme y sobrevivir durante cierto tiempo. Leyendo esta novelesca e ilógica historia uno no puede evitar recordar que la mayor parte de estos relatos, si no todos, provienen de autores vigorosamente enfrenta dos con la teoría de

Anaximandro, que ya había sido ridiculizada por el gran Platón de manera poco ele gante. Estaban, pues, difícilmente dispuestos a entenderla. ¿Es posible que

Anaximandro apuntara, muy consistentemente, a un estadio intermedio entre los peces y los animales terrestres, concretamente a los

Anfibia(la clase a la que pertenecen las ranas), que engendran en el agua, comienzan su vida en el agua y después, tras una considerable metamorfosis, salen a tierra para vivir ya siempre en ella? Alguien que encontrara demasiado ridícula la idea de que un pez pueda gradualmente desarrollarse hasta convertirse en hombre pudo fácilmente distorsionar esta hipótesis convirtiéndola en esa historia «explicativa» que haría crecer al hombre

dentro de un pez. Esto tiene un gran parecido con otras ficciones literarias sobre la historia natural con las que el círculo socrático-platónico tenía por costumbre entretenerse. (85-92)

Erwin Schödinger,

La naturaleza y los griegos, Tusquets Editores, Metatemas, Barna 1997

* La raíz cuadrada de dos en base 7 es: 1,2620346 …

¿Es la belleza lo mismo que la proporción y la simetría? ¿O bien la belleza es la ruptura de todas las normas? ¿Es lo que nos diga la matemática y el intelecto, o lo que nos dice el sentimiento y el corazón…? Nuestro nuevo programa de Diálogos en la caverna, en Radio 5, de Radio Nacional de España, con las voces de Eva Romero, Maria Ruiz-Funes, Daphne de Turgalium, Chus García Fernandez y Victor Bermúdez. Guión de Juan Antonio Negrete. A la producción Antonio Blazquez

¿Es la belleza lo mismo que la proporción y la simetría? ¿O bien la belleza es la ruptura de todas las normas? ¿Es lo que nos diga la matemática y el intelecto, o lo que nos dice el sentimiento y el corazón…? Nuestro nuevo programa de Diálogos en la caverna, en Radio 5, de Radio Nacional de España, con las voces de Eva Romero, Maria Ruiz-Funes, Daphne de Turgalium, Chus García Fernandez y Victor Bermúdez. Guión de Juan Antonio Negrete. A la producción Antonio Blazquez