15:40

»

Educación y filosofía

15:40

»

Educación y filosofía

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Borges y yo (primera parte)

Marcos Santos Gómez

La luz era diferente. Incluso lo que obedece a sus propias leyes fatales, lo que solo responde a inercias materiales, lo que existió antes del hombre y seguirá refulgiendo después: la luz… era distinta. ¿Es posible que cada década venga caracterizada por una luminosidad particular? ¿El universo físico distingue las décadas de un siglo, como hace la inteligencia de los hombres? Como es obvio, resulta ridículo conceder la menor credibilidad a esta hipótesis descabellada que mezcla la luz con las vicisitudes de la historia y de los tiempos del hombre. Y aunque así es, puedo asegurar que la luz en 1986 era distinta. En junio de ese año resplandecía con inocencia. Las reverberaciones sobre la gran superficie del mar en calma, la playa templada y bella, la tarde apacible, constituían un sereno esplendor. Los kilómetros de arena gris entre el Peñón de Gibraltar y la primera torre, mantenían un aire más grato y virgen en relación con el que tienen hoy.

Era preciso para llegar a las aguas luminosas conducir despacio por una pista de tierra llena de baches, que paralela al mar, de norte a sur, dividía más de cien metros de arenal a un lado y una extensa zona de huertas y cortijos al otro.

El coche conducido por mi padre traqueteaba y daba inevitables saltos en su marcha. Yo tenía quince años en aquel mes de junio del 86, pero aquello de que se ocupa este relato había brotado en realidad un par de años antes, cuando yo ostentaba unos trece años. Aseguro que para mí hoy es obvio, a fuer de falso e inexplicable, que la luz era otra. Más clara, más amarilla.

Mi padre aparcó en un rellano de los que había cada trescientos o quinientos metros. Todo el grupo familiar, con cierta soñolencia, caminamos hacia el mar. Éramos como el resto de familias que buscaban el punto donde instalar la sombrilla cerca de la orilla, y como ellas, nuestra marcha era pesada, entre cardos secos, juncos y la arena gris donde se nos hundían las chanclas. Una especie de ritual bíblico. Al mediodía el pueblo buscaba la costa en riadas de gente, y más tarde, cuando el sol se iba acercando al poniente, el éxodo fluía en sentido inverso, hacia el interior.

Yo iba concentrado en una sola obsesión. Mi cuerpo estaba nuevo, mi memoria se parecía a esa playa, vasta y vacía, todavía estaba por extenderse con los asuntos que habrían de sobrevenirme y todo era para mí impecable, como de metal bruñido bajo esa luz. En silencio, iba dando vueltas a la noticia, recién transmitida por la televisión, de que Borges acababa de morir. Muchos años después he sabido las circunstancias de esa muerte e incluso, contado por su esposa María Kodama a un periódico, cómo pasó en Ginebra los últimos días de su vida.

A pesar de esta seducción temprana por la figura del argentino, no entendía ni medianamente siquiera uno solo de sus relatos de El aleph y Ficciones. Captaba algo en ellos, pero lo que fuera me era difícil e inaccesible; aunque acaso vislumbraba la promesa de una extraordinaria experiencia intelectual y estética.

Aún no había leído un solo poema y menos un ensayo. Sabía el dato perturbador de que era un lector voraz, una enciclopedia viva, pero ciego y que nunca le daban el premio Nobel. El detalle de la ceguera fue la primera de sus “páginas” que supe leer. Una metáfora viva que, en sus propias palabras, tomaba por una suerte de ironía sagrada. En aquella tarde sencilla yo rebajaba a fábula esa broma de la providencia, cosa que él jamás hizo. Creía lo que durante varios años seguiría creyendo: que se había quedado ciego de tanto leer. Supe a medias que le habían diagnosticado una enfermedad ocular y que solo podía detener el deterioro de los ojos si dejaba de leer, prescripción que no quiso cumplir hasta sucumbir fatalmente a la ceguera. Un destino en realidad heroico, me parecía.

Mi idea fija era compartir esta noticia con el amable Félix que ya esperaba en la orilla a que llegásemos, un hombre que había aparecido hacía poco en mi mundo, por un cierto vínculo familiar. En las conversaciones que desde un par de años antes tuvimos sobre arte y literatura, yo había sentido arder la realidad, como si toda ella fuera la bíblica zarza ardiente. Así, todo ya se había incendiado en secreto, cuando supe de Borges.

Unos años atrás, Félix me había prestado el primer ejemplar de un libro de relatos de Borges que he tenido en mis manos. Estando algún curso por debajo de lo que entonces era segundo de B.U.P., quizás todavía en la enseñanza primaria obligatoria, la E.G.B., y después de haber leído otros autores clásicos, me puso en las manos este ejemplar. Era también verano, pero de 1984, y estábamos en esa misma playa. Recuerdo que me advirtió que cuando me topara con algún fragmento en latín, se lo mostrara para traducirlo. Yo, con la ingenuidad de la edad, sin siquiera concebir cómo funcionaba una lengua con declinaciones, creí que podía adivinar la traducción por el léxico y me envalentoné. Cándidamente le informé de que podía leer el latín, cosa por supuesto falsa, por mucho que yo me lo creyera. Así que él, de todos modos, asintió pero de hecho atisbaba con disimulo sobre mi hombro lo que yo iba leyendo y si distinguía alguna frase o parrafada en latín, me la traducía.

¿Qué demonios eran aquellos cuentos? No había leído nada igual. Solo, un poco antes, los relatos de Cortázar, que también me habían parecido raros e insólitos. Forzando las interpretaciones y sin entender demasiado, procurando hallar un sentido en tales textos, desconcertado, se puede decir que leí a Borges… casi.

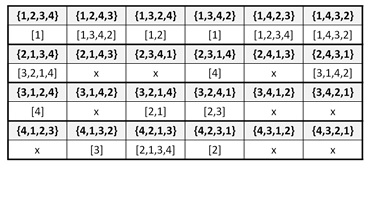

Recuerdo que la estructura lógica de alguna trama, Félix me la intentó explicar dibujando con una caña en la arena mojada de la orilla. Fueron mis primeras lecciones de lógica que, debo confesar, tampoco llegaba a comprender del todo, con aquellos curiosos signos pintados en la arena, amenazados por el mar en cada ola.

Traté de entender lo que leía y durante años no lo entendí. Aunque ningún relato, incluso los de Borges, está escrito para entenderse como si debieran albergar un mensaje o moraleja. La cosa en el arte no va así. El relato puede ser más o menos comparado con una constelación sencillaque o se ve o no se ve, pero en todo caso es algo que está ahí, puesto para ser visto o ignorado. Pero nunca es una fábula. Lo que ocurría es que yo, “ciego” como Borges, tampoco podía ver las elegantes e irónicas reverberaciones cultas de su estética. Solo al empezar a estudiar filosofía, fui ya vislumbrando algo, entre la tarde de su muerte, en 1986, y mi ingreso en la universidad, en 1989. Unas hermosas “complicaciones” con los temas, una “frialdad” que incendiaba. A mi manera, fui también un bibliotecario que amaba y buscaba a los libros sin ser capaz de leerlos.

Félix me contó también que Borges era eterno candidato al premio Nobel pero no se lo concedían por una vaga razón política. Este hombre, Félix, que era abiertamente de izquierdas, se esforzó en que me diera cuenta de que las ideas sobre política que manifiesta un escritor no debían impedirme leerlo. Era preciso no perderse a Borges, por muchas tonterías que dijera sobre la política. A mi manera entendí una verdad que he mantenido toda mi vida: que un genio como Borges puede no estar a la altura de su genio en las cuestiones prácticas. Pero sigue siendo un genio.

Recientemente, leyendo el texto de uno de sus muchos cursos que permanecían inéditos y que yo no conocía (creía haber leído toda su obra cuando me lo encontré hace poco en una librería) y que trata sobre la poesía y el compromiso, el propio Borges viene a afirmar que el poeta debe ejercer una adoración de la belleza, sin preguntarse nada más, incondicional; es decir, sin que el arte deba reducirse por obligación a fábula (típico error, he señalado supra, de adolescente). Es primero la purísima emoción que nos indica el buen camino, no moral, sino estético. O sea, que para hacer algo artísticamente logrado, hay que someterse al arte sin reclamarle nada. Después, acaso, pueda sobrevenir el compromiso político en los mismos textos, pero como un segundo momento advenido, si es el caso. Sea lo que sea, el poeta no debe forzar ni empeñarse en promulgar un mensaje. Para Borges el buen creador tiene que escuchar antes que imponerse caminos estéticos o retóricos concretos, al modo de los manifiestos y los prejuicios.

Digo que creía haber leído todo de Borges pero que nunca acabo de encontrarme textos nuevos. Quitando sus ya tan conocidas obras mayores, casi todo Borges es textos menores. Agotó cientos de páginas comentando con bella precisión pero suma parquedad, a otros autores. En gran parte, su obra completa se compone solo de “sencillos” prólogos. Es más, su obra, al menos la que le hizo merecedor del Nobel que nunca tuvo, fueron dos breves libros de relatos, acaso otros dos de ensayos y un puñado de poemas que caben en un volumen de extensión mediana.

Más tarde sí aprendí por fin el latín, leí bastante más, en especial clásicos de la lengua española (entonces, lamentablemente no se estudiaba la literatura universal en el Bachiller) y profundicé en el disfrute, en definitiva, de la literatura. Fue, pienso haciendo balance, un privilegio pero también un error el haberme codeado como lector con los gigantes. Porque los clásicos, que son los textos que nunca defraudan, que han pasado la prueba del tiempo, como señala el profesor Cerezo, los que seguro que te van a regalar algo sublime y muy valioso, pueden contagiar una cierta enfermedad platonizante. Así, por este sesgo, la literatura se concibe como si solo valiera la intemporalidad de las obras inmortales, lo cual es una falacia, ya que ninguna obra literaria puede ser intemporal. Se busca una escritura pura, paradigmática, canónica o arquetípica, en imitación de lo que los clásicos suponen para uno hoy (no en su época, claro). No es posible ni recomendable aspirar a semejante Olimpo cuando se escribe. Simplemente porque nadie puede escribir así, obligándose a dejar una supuesta huella imborrable. O se disfruta de verdad o no hay arte.

Borges es propicio a extremos de elevado platonismo (el ámbito de los arquetipos que solo se puede suponer aunque no llegar a creerlo) y en el otro extremo, infiernos de malevos, de sangre, de duelos a cuchillo, infamias, batallas, vidas brutales y sórdidas que aparecen también en su obra. Es donde habita el cuerpo de los hombres un mundo despojado de ser, pero que haciéndose más infierno (devaluándose ontológicamente) puede invocar paradójicamente en un giro magistral el cielo de las ideas o el ser.

Retornando a mi relato, es preciso confesar que no acerté a avanzar mucho más en lo que “quería decir” Borges, pero a lo largo de los años de mi bachillerato, hasta 1989, de vez en cuando lo releía y me sorprendía hallar nuevos relatos asombrosos, con algo en ellos que me resultaba por un lado inaccesible, pero también una suerte de invitación a lo que Lázaro Carreter, en su inolvidable manual de Literatura para bachilleres, describía como un vértigo metafísico.

Félix me subrayaba siempre dos relatos en especial: El Aleph, que solo pude leer cuando me hice con un ejemplar del libro de cuentos con ese nombre. Me definió la idea del Aleph como un punto en el universo donde se ven las cosas como las vería Dios, en una simultaneidad eterna, todo concentrado, todas las perspectivas, todos los tiempos, caras, figuras e instantes, todos los seres en definitiva, incluso los imaginados y maravillosos, las fábulas…Y Borges, con este recurso literario, emprende nada menos que la imposible descripción del universo. Despliega enumeración carnal y simbólica de los entes, tan exhaustiva que disuelve a los propios entes, como hace también la prodigiosa capacidad memorística de su otro personaje: Funes el memorioso. Al final todo es caos y tenaz disolución.

Leamos, pues, al propio Borges en uno de sus párrafos más sobrecogedores. Pocas veces la palabra llega a esta intensidad, a este incendio (¡¡cómo puede decirse que la prosa de Borges es fría, por favor!!) y confieso que son líneas que me causaron entonces y aún hoy, cada vez que las releo, una fortísima emoción. En ellas, unas dos páginas en octavilla, se lee la enumeración de todo lo contenido en el Aleph, o sea, en el universo. Una enumeración que aspira a nombrarlo todo. Citemos solo la parte final:

“(…) vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.Sentí infinita veneración, infinita lástima”.

Es difícil leer estas páginas sin sentir una intensa desolación y en cierto modo una silenciosa euforia. Emerge también un inexplicable sentimiento de piadosa gratitud y hasta una justificación. Uno se queda tambaleándose. Hay en ellas la poderosa afirmación de algo no dicho, pero invocado en la exaltada y triste enumeración que se añade, también, al universo que describe, como una de las más conmovedoras líneas de la literatura universal. Yo en mi adolescencia lo entendí como una especulación acerca de cómo podría ver el universo el ojo de Dios; quizás como un punto intemporal donde confluyen todos los tiempos (igual que en un punto puede haber infinitos puntos). Y de algún modo, todo es salvado por Quien lo mira eternamente y lo guarda en su memoria.

También leí en los años mozos el relato titulado El inmortal. Félix me advirtió riendo que después de leer ese relato se le quitan a uno las ganas de ser inmortal. Como se diría en la filosofía, no podríamos ser individuos ni personas si fuéramos inmortales, pues nos confundiríamos fantasmalmente con la especie, con el universal o con la nada más descolorida. Hay mucho que decir de estos dos relatos, en cierto modo complementarios y antagónicos, pero no deseo desviarme de la intención original de estas letras, que es la de esclarecer cómo operó formativamente (pedagógicamente) el deslumbrante contacto con un sol que en su cenit nos ilumina y moviliza, pero también nos abrasa.

Escogeré solo un par de momentos significativos más, de otras etapas posteriores, en los que la subjetividad de quien escribe estas líneas ha tratado de mirar y acercarse a ese sol peligroso.

El eco de aquellos días de playa perdidos en los ochenta, los instantes que solo un Aleph podría rescatar, perdura y ha seguido modulando mis posteriores encuentros con la literatura de Borges y toda la demás. Una suerte de paisaje de otra década ya muy distante, con una luz distinta, a donde se siguen remitiendo, con cierto anacronismo por mi parte, las páginas de Borges que vamos releyendo mientras nos consume soterrada y lentamente la muerte. Pintamos un paisaje que solo existe en el recuerdo inasible y quizás en los abismos del subconsciente. A este paisaje se fueron superponiendo los demás, el primero de los cuales podemos datar en la primera mitad de los noventa, cuando ya era estudiante en la universidad.

Solo creo necesario todavía hacer una breve pausa para aclarar que de algún modo, Borges fue la razón de que estudiara la carrera de Filosofía. Lo primero que supe de la filosofía fue su belleza. Como existe en los textos de Borges. Pero no menos fatalmente, se cruzaron en aquellos años últimos de los ochenta la novela, y la película, El nombre de la rosa. Ahí estaba también el argentino, desde el prisma no menos irónico y hasta burlón de Umberto Eco. El bibliotecario ciego que vela en la biblioteca del monasterio se llama Jorge de Burgos, en escolástica pugna con los nombres. Pero sobre todo estaba la presencia de ese paraíso y laberinto de los libros, que los hombres solo pueden fatigar accediendo a uno pocos en la breve existencia y perdiéndolos casi todos. Copias de copias de copias, como una letanía. Un pathos religioso que sumar a la mera belleza, una trascendencia de lo bello.

Supongo que de algún modo ya buscaba a Platón, anticipándolo, falseándolo y amándolo. El paseo por la filosofía iba a ser, esperaba, como los cuentos de Borges o el bello sofisma de la rosa que es, falazmente, todas las rosas. La rosa de Paracelso. Una épica de la razón y un éxtasis en el que ganarlo todo y perderlo todo.

En los cinco cursos de mi licenciatura, empecé a releer los relatos de Borges, retomándolo, pero solamente lo que había leído en la adolescencia. Continuó suponiendo un gran desafío que no dejaba de desconcertarme. Las páginas elegantes, serenas, precisas, del gran escritor se tornaron para mí, erróneamente, en una suerte de exposición de alguna filosofía. Esa fue la mayor de las herejías que he profesado: considerar que la filosofía busca fundamentalmente lo bello, que consiste en la desinteresada búsqueda de la belleza.

Leía, y leíamos los estudiantes de filosofía a Borges como si fuera una especie de joya alucinante. Sus textos formaban parte de un lenguaje de ángeles o del heroico y mágico esfuerzo de descifrar el universo. De la escoria y el carbón al diamante.

Reunidos en la cafetería de la Facultad, en el curso ya postrero de mi licenciatura, en cierta ocasión salió el tema de Borges. Recuerdo que alguien resaltó la hondura e insufrible belleza de sus poemas, que densificaban lo dicho en los relatos y lo expresaban de manera más concentrada. Era el autor que nos gustaba a todos. Yo había descubierto también por entonces el relato Tlon, Uqbar, orbis tertium (espero haberlo escrito bien) que me produjo la sensación de que esclarecía mucho de los temas. Me extrañó no haberlo leído antes, llevado por las charlas con Félix.

Pero tarde o temprano hube de comprender con lástima que Borges no era, propiamente, un creador de sistemas filosóficos ni tampoco de filosofías más o menos posmodernas; es decir, no era un filósofo. Aunque me habría entusiasmado que lo fuera y que la filosofía fuera así, como Borges, y de hecho lo creí mucho tiempo. Debo, no obstante, confesar que a veces sigo reclamando obscenamente a la filosofía que sea como los textos de Borges.

Concluye aquí la primera parte de estas memorias y prometo su pronta continuación en una nueva entrega…