|

La bioética nació para tratar con verdaderos dilemas. Cuando no hay más remedio que elegir, ¿hay que salvar la vida de la madre o la del bebé? ¿Y quién debe decidirlo, por ejemplo si la madre está inconsciente o sedada? ¿Y si la madre elige morir bajo los efectos de una depresión aguda? Cambiando de tema, ¿cuándo hay que aplicar la sedación terminal? ¿A quién hay que culpar por el encarnizamiento terapéutico? ¿A quién se debe priorizar para un trasplante vital a costa de condenar a una muerte segura al resto de la fila? ¿Cuánta información sobre la persona amada debe recibir quien le va a donar la mitad de su hígado por amor? ¿A quién se debe facilitar un fármaco eficaz pero tan caro que resulta incosteable para toda la población que lo necesita?

Son cuestiones fundamentales, líneas delgadas entre la vida y la muerte que los médicos, los hospitales y los gestores de la salud pública no tienen más remedio que tomar cada día, y que a menudo les hacen perder el sueño durante meses. Eso es la bioética.

El carácter venerable de esa disciplina, sin embargo, se empieza a volver umbrío y espeso en cuanto los genes, los óvulos y los embriones entran por medio, por alguna razón que es francamente difícil de discernir. En el caso de la técnica recién aprobada por el Parlamento británico, el dilema bioético no se entiende muy bien. Porque el propósito de este procedimiento médico es ayudar a la madre, al padre, a todas sus hijas y nietas y a la sociedad entera, sin que nadie salga dañado, sin tener que elegir entre dos vidas y sin que el coste sea un argumento. Y esto ya no es bioética. Es religión.Como casi siempre que no se entiende nada.

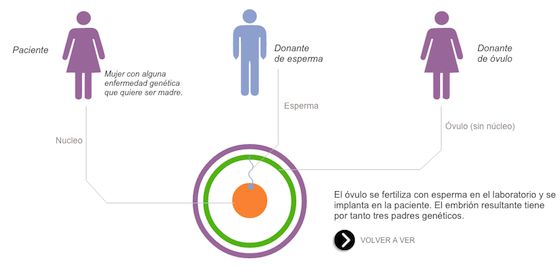

La primera niña que nazca en 2016 liberada de la tara hereditaria que ha afligido a su familia será, en efecto, hija biológica de tres padres, lo que no deja de tener un impacto filosófico. Cuando Isaac Asimov tuvo que imaginar unos seres verdaderamente extraños que vivían un universo paralelo –en una de sus mejores novelas, Los propios dioses—, dio justo con esa misma idea: la reproducción a tres.Pero ¿qué tiene de malo ese número? Todos tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Desde que nació la especie, todos somos producto de la combinación genética a escala exponencial, y el número tres resulta en comparación una herejía más bien exigua.

Puestos a buscar un verdadero dilema en este caso, se podría plantear el siguiente: Si David Cameron está a favor de esta técnica médica, ¿a qué viene que haya dejado “libertad de conciencia” a sus diputados? ¿Por qué los partidos en el poder no dejan esa misma libertad cuando se trata de votar, por ejemplo, un recorte en sanidad que va a dejar con las patologías al aire a los inmigrantes, o fuera de sus casas a los desahuciados? ¿De verdad los parlamentarios tienen menos problemas de conciencia con esas medidas que con un procedimiento que pretende evitar los daños cerebrales en los niños, su pérdida de masa muscular, su fallo cardíaco, su ceguera y su muerte antes del primer año de vida?

Eso no es libertad de conciencia. Es licencia para creer.

Javier Sampedro, Licencia para creer, El País, 03/02/2015