Canales

22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1062 sin leer)

telèmac

(1062 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4783 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9753 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

«

Expand/Collapse

La pitxa un lio (6 sin leer)

La pitxa un lio (6 sin leer)

-

23:59

This Is How Your Brains Work (video).

» La pitxa un lioThis Is How Your Brains Work (video). -

23:56

Diccionari Start-up i professions del futur.

» La pitxa un lio

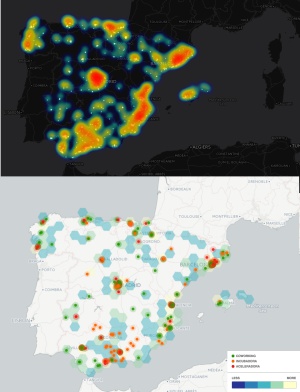

Doble mapa que muestra la densidad de 'start-ups' en España según la región (arriba) y la presencia de aceleradoras, incubadoras y 'coworking' (abajo). Los datos han sido proporcionados por Startupxplore data. / CARTO DB / OPEN STREET MAP / STARTUP EXPLORE DATA

Start-up: proyecto empresarial tecnológico orientado a un modelo de negocio de gran crecimiento que compite por un mercado de alrededor de los 1.000 millones de euros y que debería alcanzar una facturación en torno a 100.

Aceleradora: programa en el que un grupo de startups arrancan a la vez sus proyectos con el objetivo de conseguir crecer a gran velocidad. Tiene una duración preestablecida e igual para todas las empresas, que arrancan y terminan el programa simultáneamente. Durante este proceso, las compañías maduran a la vez, compartiendo contactos e información. No se paga ni por el alquiler ni por la formación que se ofrece; se cede parte de las acciones a las aceleradoras.

Coworking: espacio de alquiler compartido entre varias empresas.

Equity gap: el rango de financiación más difícil de conseguir para un emprendedor (para las start-ups oscila entre los millones y las decenas de millones de euros).

Hub: región con un gran número de start-ups que van haciendo fuerza común para atraer inversión.

Incubadora: similar al coworking, pero de un cariz más marcadamente tecnológico. Las empresas se encuentran cada una en grados de maduración dispar, conviviendo aquellas que arrancan su negocio con las que llevan años a sus espaldas.

Series A-B-C-D: Las sucesivas rondas de financiación de una start-up.

**************

Experto en usabilidad: cambiar tal o cual botón de una página web, los colores, los pasos que llevan a hacer una gestión. Esa es la misión de este profesional que puede influir radicalmente en el tráfico de usuarios que visitan la página.

Front end: el desarrollador de la parte de la web con la que interactúa el usuario, la interfaz.

Back end: especialista en el lenguaje de programación en el que se basa la web (ahora están de moda Python y Ruby On Rails). Se encarga de trabajar entre bambalinas con las bases de datos, el motor informático que alimenta el portal. Product manager: trabaja de la mano con la parte de programación y de diseño. Debe tener tanto la visión completa de la interacción del producto con el usuario como todas las modificaciones que debe asumir el proyecto para su constante mejora. Es esencial que sepacomunicarse bien con los programadores a un nivel técnico.

Maestro growth hacking: una de las claves del éxito de empresas como Uber o Airbnb. Este techie debe lograr con pocos recursos una rápida relevancia en la web, derivando tráfico de otros portales a la web de la start-up. Fernando Becerra, consejero delegado de Startup Academy, advierte de que esta profesión se sitúa en una “zona gris” legal y que hay que “tener cuidado”, aunque reconoce su enorme importancia estratégica, ya que su fin es “posicionar a una empresa naciente que cuenta con presupuestos limitados”. Señala también que, en cualquier caso, dichos profesionales han de atenerse a la normativa.

Data scientist: analiza los datos en una compañía, muy ligado al análisis de enormes volúmenes de información (big data). Fundamental para levantar gran capital de fondos de inversión.

El País semanal, 08/04/2015 -

21:11

Aforismes contra el fanatisme.

» La pitxa un lio

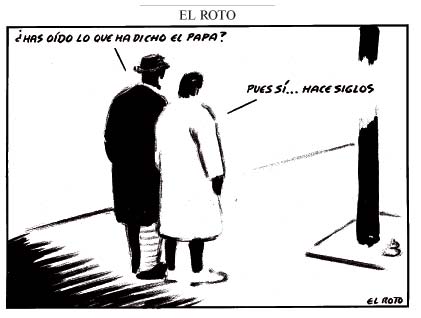

El Roto

De momento no es posible pinchar un cerebro para controlar el pensamiento ajeno. Técnicas como la resonancia magnética funcional o el polígrafo aún quedan muy lejos. Pero la privacidad de pensamiento, aunque ayuda, no garantiza la libertad de pensamiento, ni la libertad de pensamiento implica la libertad de expresión. Por eso Sócrates insiste en reclamar ambas libertades explícitamente, para vivir como un ser humano, no como un esclavo, para vivir con la razón y no a la deriva o a merced del capricho de los dioses. No se puede limitar la libertad robando clandestinamente pensamiento del interior de una mente, pero sí embutiendo pensamiento preparado y empaquetado desde el exterior. Si además el cerebro está tierno y en fase de maduración, entonces la operación es particularmente eficaz y perversa. Sin crítica se atrofia el uso de la razón y sin humor se pierde el hábito de la crítica. Es cuando lo cultural se confunde con lo natural y se fragua ese conglomerado que llamamos una convicción sólida. Así es como una idea se gana el prestigio de creencia irrenunciable, como si estuviera impresa en la mente, como si fuera una marca de fábrica. Así es como nace y se hace un fanático.

1. Solo se puede ser fanático de una idea que la realidad no pueda desmentir.

2. El conocimiento ha de ser falsable para que no se integre en un dogma, y el dogma ha de ser burlable para que se desintegre en conocimiento.

3. La ilusión de todo fanático es seguir siéndolo.

4. Frente a una sólida convicción siempre nos quedará la sátira, y quizá solo nos quede eso.

5. ¿Convicciones sólidas? Mejor si son líquidas o gaseosas…

6. Si comprender es dar con la mínima expresión de lo máximo compartido, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una buena pista para la comprensión de todo lo humano.

7. El fanatismo y el humor se llevan muy mal porque el primero esconde las contradicciones mientras el segundo las busca.

8. El insulto busca la ofensa y apunta a las personas; la libertad de expresión apunta a las ideas y busca la crítica.

9. Si sentimos que se nos acaba el humor o la razón, siempre nos quedará el recurso de sentirnos ofendidos.

10. La ofensa la inventó un fanático acorralado por una sonrisa.

11. Libertad de pensamiento sin libertad de expresión es para la oclusión intelectual.

12. Libertad de expresión sin libertad de pensamiento es para la democracia de los que ya piensan lo mismo.

13. Si en una reunión de más de cien personas resulta que nadie sonríe durante más de diez minutos, entonces es bien posible que nos hayamos colado en un congreso de fanáticos…

14. Si en una fotografía aparecen más de cien personas mirando a cámara y nadie sonríe, entonces o es una imagen muy antigua o es la foto de familia de una reunión de fanáticos.

15. Una contradicción no deja de serlo por el mero hecho de llamarla misterio.

16. Solo se puede tener fe en la duda.

17. Lo más cierto de este mundo es que el mundo es incierto, por lo que toda buena idea está condenada a dejar de serlo.

18. La escritura supuso un gran instrumento para la razón, pero también para la sinrazón, porque con un texto se puede medir la distancia a la literalidad.

19. La estructura lingüística A pero B, donde B es la negación de A, es un viejo truco de la oratoria para construir sentencias blindadas a la crítica.

20. Hay dos clases de sátira, una para reír, que es la que apunta a las ideas, y otra para llorar, que es la que apunta a las personas.

21. La escuela no está para enseñar creencias.

22. En la escuela quizá baste con practicar solo cuatro cosas: el sentido crítico y tres idiomas.

23. No conozco ningún fanático que hable más de tres idiomas.

24. El ciudadano que no lee ningún libro tiene más remedio que el que lee solo uno.

Jorge Wagensberg, La libertad en aforismos, Babelia. El País, 07/04/2015 -

20:39

El dimoni de la depressió.

» La pitxa un lio

Dice Andrew Solomon que la depresión es un demonio pero leyendo su (monumental) libro uno tiene la impresión de que es también un fantasma, uno de los que te obliga a arrastrar sus cadenas en total y absoluto silencio. El profesor de psiquiatría ha hecho un manual, una biblia, que ataca esta plaga (afectara a uno de cada cuatro seres del planeta a lo largo de su vida, y me temo que se trata de una cifra terriblemente optimista) desde tantos frentes que al final de la lectura parece que sea ella (y no el lector) la que ha estado tendida en el diván.

La depresión, al contrario que otras enfermedades, parece condenada a residir en algún lugar desconocido, como si fuera un testigo protegido. «No hables de ella, no la menciones» parecen decir (muchos de) los asustados amigos y conocidos de los enfermos, como si también ellos temieran verse arrastrados al purgatorio.

Es curioso, porque hasta el momento nadie ha demostrado que fuese contagiosa, pero si juzgamos a los que divagan sobre ella (y estos días, en las tertulias, y a cuenta del terrible accidente del avión de Germanwings, todos parecen ser grandes expertos en el arte de estar deprimido) habrá que encerrar a los afectados en algún sitio, y aquellos/as que arranquen alguna vez a llorar porque algo les preocupa habrá que aislarlos también. «Tuvo una depresión en 2009» se ha oído decir del piloto que estrelló el avión en los Alpes, como si aquello fuera el revólver humeante que prueba el delito.

¿El piloto tuvo depresión? Efectivamente, y no fue el único , yo también sufrí una depresión en 2009 por la que tomé medicación, seguí trabajando, no asesiné a nadie, no obligué al conductor del autobús a tirarse por un acantilado, ni dejé de vivir (aunque viviera un poco peor). También conozco a varias personas que en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e incluso este año sufrieron depresiones. Ninguna de ellas hizo nada a nadie, más allá de transmitir la sensación (y ni siquiera siempre) de que no se encontraba en su mejor momento. La depresión no es delito, ni siquiera la severa. No lo era en 2009 y no lo es en 2015.

La depresión es nuestra propia versión (moderna y prohibida) de la lepra, la demostración cristalina de que no solo el sexo, la religión y los suicidios son tabúes, también lo es una enfermedad que te encierra en un lugar oscuro en el que llegas a pensar que no hay nada ahí fuera por lo que merezca la pena respirar. Como los delfines, capaces de acabar con su vida a voluntad, los seres humanos también somos capaces de hacerlo, pero nos tomamos nuestro tiempo y podemos movernos entre el gentío sin que nadie nos pueda acusar con el dedo. «Eso sales a la calle y con los amigos y se te pasa», cuentan en los círculos más cultos de nuestra sociedad. Como esos consejos que puedes leer en el Reader’s digest. Hace poco, con la misma sensación que tuve en 2009 de que se me torcía el gesto, busqué la ayuda de un experto y alguien me recomendó a alguien. Cuando eché un vistazo a la web, y hacia el final de un larguísimo texto que —entre otras cosas— me decía que era obligatorio acudir a la consulta con un árbol genealógico y una lista de secretos de familia, ponía que cuando la terapia acabara yo trabajaría «en directa conexión con el Espíritu Santo».

Hace poco, con la misma sensación que tuve en 2009 de que se me torcía el gesto, busqué la ayuda de un experto y alguien me recomendó a alguien. Cuando eché un vistazo a la web, y hacia el final de un larguísimo texto que —entre otras cosas— me decía que era obligatorio acudir a la consulta con un árbol genealógico y una lista de secretos de familia, ponía que cuando la terapia acabara yo trabajaría «en directa conexión con el Espíritu Santo».

El demonio de la depresión de Andrew Solomon, es para aquellos que no buscan milagros, ni remedios mágicos (y que, sinceramente, preferirían no tener que trabajar con el Espíritu Santo). De hecho, es un libro duro porque a veces funciona como un espejo para cualquiera que alguna vez (aunque sea una sola vez) ha sentido el peso del piano de cola en la espalda y ha pensado para sí mismo que arrastrará ese peso el resto de su vida. La capacidad de Solomon para situar al espectador y al paciente en planos separados es simplemente abrumadora. Ese —puede que ingenuo mantra— «ahora hablas tú, pero ahora habla ella» que te enseña que puede que no todo el palabreo que ocupa tu cabeza sea estrictamente tuyo es en cierto modo tonificante. Al principio del libro, cuando el autor confiesa su propio paso (en repetidas ocasiones) por la ciénaga en la que te hunde esta enfermedad, recuerda un viaje al lugar donde pasó su niñez. Allí había un roble centenario, que ahora soportaba el abrazo de una enredadera. Una enredadera que había ahogado al árbol, estrangulado sus hojas hasta tal punto que era difícil decir si seguía siendo un roble. Solomon habla de ello como si él mismo fuera ese árbol, incapaz de respirar, colonizado por otra fuerza mucho mayor y más fuerte, que le controlaba y le impedía seguir siendo lo que era cien años atrás.

Solomon, considerada una de las máximas autoridades mundiales de esta disciplina que trata de descifrar por qué a veces los seres humanos somos capaces de autodestruirnos sin ni siquiera tener que apretar ningún botón y es capaz de leer cada pieza del puzle con una virulencia a veces descarnada (y son seiscientas páginas de lenguaje a veces enrevesado y a veces endemoniadamente transparente). El profesor no ofrece soluciones pero sí instrumentos, herramientas, trucos (si se quiere) para desconcertar a la maldita depresión y hacerla menos espesa, menos vírica, menos omnipresente. El conocimiento, el papel del «que te jodan» que uno debe exhibir ante una enfermedad que trata de anular todos esos instrumentos que permiten al ser humano amar y ser amado, y que sepulta su confianza hasta obligarle a creer que no solo no puede ver la luz sino que esa luz no existe.

Hay honradez (dolorosa, no es este un libro para el que pretenda encontrar la magia para salir del hoyo) en el reconocimiento de que sabemos muy poco de la depresión, de que las estadísticas no son fiables y de que incluso los mejores medicamentos pueden no funcionar igual para todo el mundo. También hay en El demonio de la depresión una profundísima reflexión sobre nuestra relación con el sufrimiento y con esa obsesión por evitarlo a toda costa. Para Solomon, sufrir es parte de la vida tanto como respirar o alimentarse: algo que debemos aprender a asumir de forma natural y cuya importancia reside en el hecho de que nadie es feliz todo el tiempo («acabaríamos siendo idiotas» mantiene Solomon, siendo difícil llevarle la contraria) y esos momentos en que lidiamos con el dolor deben utilizarse para calibrar nuestro carácter, nuestra conciencia, si deseamos llamarlo así, de forma que afrontarlo se convierta en algo casi habitual y el dolor (y sus consecuencias) se atenúen continuamente.

De hecho, sabemos tan poco de la depresión que nadie ha sido capaz de aislar las causas, ni de averiguar por qué determinados desequilibrios químicos afectan a los seres humanos de formas completamente distintas. Del mismo modo, nadie sabe exactamente qué causa el paso de la depresión leve a la severa o por qué alguien puede llegar al punto de desprenderse de su propia vida. Hasta en este punto nadie es capaz de aportar cifras concluyentes; cada uno utiliza sus propios factores analíticos y para unos el 2 % de los afectados por depresiones severas acaba suicidándose; para otros es el 5 %. «Cada uno utiliza los números para probar sus propias teorías», dice el psiquiatra.

El estadounidense, un humanista de pies a cabeza (y un tipo brillantísimo, huelga decirlo) propone algo tan simple (a primera vista) como aceptarnos en plenitud, gustarnos aunque estemos bien jodidos, encontrar la manera de molestar a la enredadera con la actitud de cantante de rock que ya ha ganado demasiado dinero y al que todo le importa tres pitos. Pero que nadie se confunda, Solomon no es un gurú de la autoayuda ni nada parecido, y uno puede intuir que las ha pasado canutas y que el demonio también le ha mirado a él más de una vez. Lo que intenta este profesor de psiquiatría es que aprendamos a reconocer al villano a simple vista, que sepamos cuándo es él quien toma las decisiones y cuándo somos nosotros los que mandamos (la depresión tiende a la dictadura, eso también queda claro leyendo a Solomon), y que consigamos atajar la enfermedad con la correcta combinación de corazón y cabeza (y sí, eso incluye medicinas y químicas varias en diversas ocasiones, no hay deshonor o vergüenza en ello, como no la hay en sufrir de ansiedad o sentir que nos falta el aire). Y Solomon, un señor extremadamente honesto, propone salir del armario, no tener miedo de hablar de lo que nos sucede, no esconder que estamos de barro hasta el cuello. Porque como decía el doctor Seuss: «Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind».

Toni García Ramón, ¿La depresión es delito?, jot down, 06/04/2015

-

20:27

Cervell i realitat.

» La pitxa un lio

¿Qué cosas sabe un neurocientífico que la mayoría de la gente ignoramos? Esta pregunta se ha planteado en Quora, la red social en la que se publican dudas y se ofrecen respuestas. El objetivo era sacar a la luz datos sorprendentes que la mayoría desconocemos, pero que muchos científicos especializados en cómo funciona nuestro cerebro dan por sabidos.La respuesta mejor valorada es la de Paul King, neurocientífico computacional, que apunta los siguientes datos:1. La realidad tal y como la percibimos se genera en nuestro cerebro. Damos significado a voces y sonidos a partir de ondas de presión del aire. Los mismo ocurre con colores y objetos: en realidad nuestro cerebro sólo recibe señales de fotones reflejados. Por este motivo, no es extraño que las ilusiones ópticas puedan engañarnos.2. Vemos el mundo en fragmentos estrechos y desarticulados. En realidad sólo vemos una porción muy pequeña del espacio. Tenemos que mover los ojos para leer porque la mayor parte de la página en realidad la vemos borrosa. No nos damos cuenta de esto porque en el momento en el que sentimos curiosidad por alguna parte del mundo, nuestros ojos se mueven para completar los detalles que faltan. Mientras nuestros ojos están en movimiento, deberíamos ver una mancha borrosa, pero nuestros cerebros editan y completan esta imagen.3. La imagen que tenemos de nuestro cuerpo es dinámica y flexible. Podemos engañar a nuestro cerebro para hacerle creer que un brazo de goma o una mano de realidad virtual forma parte de nuestro cuerpo. Hay gente que sufre un síndrome [desorden de identidad de la integridad corporal] que le hace creer que una de sus extremidades no le pertenece: un hombre estaba convencido de que los médicos le habían cosido un miembro de un cadáver para gastarle una broma.4. Nuestro comportamiento es en gran medida automático, aunque nos parezca que lo controlamos. El hecho de que podamos conducir un coche a 100 kilómetros por hora en la autopista mientras pensamos en otras cosas es una muestra de lo que puede encargarse el cerebro por su cuenta. La adicción es posible porque mucho de lo que hacemos es automático, incluyendo objetivos y deseos. Mucha gente puede coger y comenzar a usar un peine que se les ha ofrecido sin tener idea de por qué. Cuando somos impulsivos, actuamos aunque sepamos que no debemos.5. Nuestro cerebro se puede engañar a sí mismo de formas realmente extrañas. Quienes padecen el síndrome de Capgras, ven extraños los objetos y las personas familiares (lo contrario al déjà vu). Una señora mayor que vivía sola se hizo amiga de una mujer que aparecía siempre que se miraba en un espejo. Pensaba que esta otra señora no se parecía en nada a ella, excepto en que vestían igual. Otra mujer creía que la seguía una persona que se le aparecía en espejos, pero que no se le parecía en nada. Por lo demás, estaba perfectamente.6. Las neuronas son muy lentas. Nos parece que pensamos más rápido que los ordenadores, pero las neuronas sólo envían señales unas pocas veces por segundo y las ondas beta del cerebro tienen entre 14 y 30 ciclos por segundo. En comparación, las computadoras hacen mil millones de operaciones por segundo.7. La conciencia se puede dividir. En pacientes con el cerebro dividido, cada hemisferio del cerebro es consciente individualmente y separado del otro. Quienes sufren trastorno por estrés postraumático pueden almacenar los recuerdos de un acontecimiento traumático en una isla compartimentalizada e inaccesible. Los esquizofrénicos oyen voces que pueden separar de sí mismos y que les juzgan o les dan órdenes. En hipnosis, las sugestiones posthipnóticas pueden dirigir el comportamiento sin que el individuo sea consciente.Verne, 7 datos sobre tu cerebro que a tu cerebro le costará creer, 02/04/2015(Este post está traducido y adaptado del original con autorización de Quora).

-

19:55

Les religions i els somnis.

» La pitxa un lio

Tengo la sospecha de que el origen de las religiones está en la experiencia de los sueños. No de cualquier sueño, claro. Están los sueños previsibles, que nacen del cansancio de la vida diaria, del trabajo, que bien pueden ser lo que los neurocientíficos describen como un reseteo de la mente, desbordada de información y emociones por las tensiones del día. Pero están también los sueños extraordinarios. Me refiero a sueños que ocurren en momentos especiales. Quizá cuando el reposo es profundo, en la fase REM de ciertas noches. Son sueños en los que te visitan aquellas personas que han determinado tu identidad. Quizá tus seres queridos ya muertos. Quizá vivos y lejanos. Quizá vivos y cercanos pero ausentes. Quizá los de al lado bajo formas augurales.

Freud consideraba que en los sueños se destapa un poco la represión y los deseos surgen a borbotones, desplazándose y mezclando, produciendo esas narrativas que tanto nos intrigan en los breves momentos en que nuestra memoria de entreluces los confunde con la realidad. En los sueños ordinarios se desplazan las superficies de la identidad. En los extraordinarios, los estratos profundos que señalan las bifurcaciones de nuestras sendas constitutivas. No es casual que en ellos ocurran, para quienes los tenemos, nuestros familiares o amigos muertos. De ahí mi sospecha sobre el origen de las religiones. Juan Luis Arsuaga sostiene que la evidencia de la muerte es característica de los seres humanos, pero tal vez lo sea la remembranza de la muerte, de los muertos. Aparecen como vivos. Nos encontramos frente a ellos con nuestra identidad actual, aunque deberíamos tener otra edad o condición. Nos comportamos con ellos con la misma familiaridad que siempre tuvimos, aunque sabemos que nuestra edad no permite esas relaciones.

De ahí el carácter oracular de ciertos sueños. En muchas culturas son sucesos normativos que el sujeto entiende como evidencias de un mensaje profundo que debe ser interpretado. Confieso estar de acuerdo con las mentes primitivas. Ciertos sueños son algo más que sueños. Son síntomas o avisos. ¿De quién? Claro, no de ellos y ellas sino de uno mismo. De los estratos más ocultos del yo (iba a decir, del "yo auténtico", pero me he corregido a tiempo. No hay tal cosa) que se corporeizan en las formas más cargadas afectivamente de nuestra memoria.

Pido perdón si todo esto suena a rollo new wave o irracionalista. Todo lo contrario. Me parece que los sueños extraordinarios traen mensajes que nos devuelven al sentido común. Como si los yoes de abajo se rebelasen contra las máscaras que nos han ido maquillando en los últimos tiempos y nos recordasen qué es lo que vale todavía.

La reivindicación del sentido común tiene una fase onírica y una fase consciente. Durante mucho tiempo fue una de mis expresiones auto-prohibidas. Había empezado a usarla con Descartes, tan avisado sobre los usos del sentido común. Pero muchas ocurrencias en las conversaciones cotidianas me distanciaron. Recuerdo que mi profesor de Ética, que nos recordaba múltiples veces que había tenido carnet de la CNT pero supimos más tarde que después fue uno de los censores culturales del franquismo, y entonces representaba el aggiornamiento, sostenía, también, con asiduidad, "quien a los veinte años no es de izquierdas es que no tiene corazón, quien a los cuarenta años lo sigue siendo lo que no tiene es cabeza". Me rebelaba entonces y lo hago ahora, cuando dejé atrás hace tanto los cuarenta. Sospechaba de que la expresión "sentido común" era una expresión de batalla, contra quienes se situaban en el altervitalismo. Más tarde, allá por los años duros de la violencia en la transición, conversaba con un conocido muy introducido en los entresijos del abertzalismo, incluso de la parte más siniestra. Le pregunté sobre cuáles eran las ideas políticas de ETA y de cómo era capaz, con los medios que uno sospechaba, resistir al estado y a sus múltiples medios. Me respondió a las dos preguntas: "no saben mucho de política, pero tienen mucho sentido común". Me reafirmé en otro sentido en la sospecha contra la expresión.

He tardado años en reconciliarme con ella. Me había costado la sospecha sobre la expresión "lo cotidiano" y tuve que leer a Stanley Cavell para recuperarla. Y a Gramsci, para entender la cantidad de estratos que constituyen nuestra vida cotidiana y el complejo de fuerzas que ocurren en nuestras expresiones. Ahora sé que los dos tenían razón. Que lo común es común, lo que ocurre es que es tenso y dramático. Que en lo que consiste nuestra vida cotidiana es en la confusa interrelación de lo que aparentemente son intuiciones pero realmente son construcciones ideológicas.

Cuando las voces y formas más cercanas se aparecen en los sueños lo hacen como oráculos del sentido común. Nos señalan lo que son los centros de la vida, las sendas en el bosque de la existencia. Nos dicen que lo superficial puede ser demasiado contingente y que recordemos siempre la voz de lo común.

Hace poco un compañero nos dio una aclaración a una pregunta no formulada. Discutíamos sobre qué hacer o decir. Su consejo fue: "cuando no lo tengas claro, pregúntate qué diría tu abuela". Era, es, perfecto. Quizá su juventud le hizo referirse a otras abuelas que las que yo podría tener en la cabeza, pero aún así, me parece que coincidió con ese mensaje que a veces nos traen los oráculos no buscados y que nos buscan en el sueño.

Fernando Broncano, Oráculos no buscados, El laberinto de la identidad, 02/04/2015