|

Por Manuel Cruz

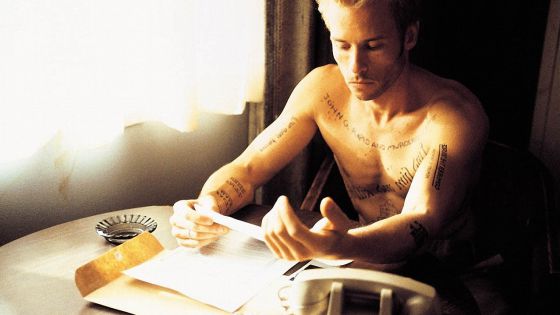

Lo bueno de no tener memoria es que todo viene de nuevas. Le sucedía, por poner un caso extremo, al protagonista de la película Memento, incapaz de tener el menor recuerdo, pero en su caso ello representaba un problema, porque cuando él volvía a empezar desde cero (lo que sucedía a cada instante), el resto del mundo ya estaba de vuelta. Pero el asunto adquiere una nueva dimensión cuando los desmemoriados empiezan a ser legión, y vagan por el mundo como zombis asombrados ante todo cuanto existe, perplejos ante tanta novedad, convencidos de que fundan lo real a cada instante con su mirada, de que cada nueva cosa que descubren son ellos quienes la acaban de inventar. Ya no es necesario hoy hacer memoria —significativa expresión, ciertamente, que explicita la condición de práctica que tiene el recuerdo— porque la memoria nos viene hecha. O, mejor dicho, la totalidad de nuestros recuerdos se encuentra a nuestra disposición y podemos convocarla a voluntad. Para los jóvenes eso se ha generalizado y, en cierto sentido, pueden llevar permanentemente todo su pasado a cuestas si lo desean. Basta con un golpe de tecla, con pulsar el intro sobre la página adecuada. Eso puede tener un lado bueno, un lado malo y, finalmente, otro peor.

El bueno es que ya no cabe la coartada de la mitificación del pasado como un territorio perdido a nuestro pesar, porque ahora solo se pierde lo que uno de verdad desea abandonar, sin que mantenga su validez el viejo argumento de que era la vida o el mundo los que acaban dispersándonos a todos o haciéndonos olvidar nuestras mejores experiencias. Hoy, cualquiera puede quedar conectado con todos los viejos compañeros del instituto: basta con que lo desee. El que se desentiende de su pasado ha de argumentar, por ejemplo, que ha cambiado mucho y ya no tiene nada que ver con quien era en esa primera juventud. El lado malo es que, con esta absoluta disponibilidad —que va mucho más allá de la reproductibilidad técnica benjaminiana para ser reproductibilidad a voluntad—, el pasado pierde los pequeños restos de aura que pudieran quedarle.

Pero el lado peor de todo esto viene constituido por el enorme malentendido que dicha disponibilidad genera. Porque volver a ver aquellas imágenes del pasado no garantiza que nos vuelvan a conmover o a aterrar como lo hicieron entonces. Dichas sensaciones eran las que conservaba, como oro en paño, la memoria. Lo que hoy recuperamos merced a la tecnología es el referente material, pero no la experiencia que tuvimos porque quien se relaciona con dicho referente ya no es aquel adolescente o aquel niño, sino alguien radicalmente distinto en todos los sentidos. Si hoy las mismas imágenes nos dejan fríos o nos hacen sentir raros no es por causa de la memoria misma, sino porque en algún momento tuvimos la desafortunada idea de crecer, y nuestra mirada y nuestro corazón han cambiado. Aquellas sensaciones eran verdad. La mentira es intentar que sigan teniendo realidad tal cual en nuestro presente. Moraleja: no intente servirse de Internet para volver a vivir lo que ya vivió una vez. Acabará arruinando hasta sus propios recuerdos.

Mercado de recuerdos

Por Alicia García Ruiz

Al principio fueron los objetos. Luego le tocó el turno a los recuerdos. El primer marxismo entendió como cosificación el proceso por el que el sistema de objetos, en lugar de acompañarnos, se presenta bajo la máscara amable de la propiedad: cercanos, míos por fin. Pero en realidad hay en ellos algo raro, la extrañeza inquietante de lo que retorna cambiado. Son objetos ajenos, disfrazados de naturalidad, pero pertenecientes a una cadena de procesos y significados mecánicos en la que acabamos como eslabones. El futuro de nuestros recuerdos parece sellado por un destino similar: colocados frente a nosotros, en dispositivos externos de memoria, nos miran desde pantallas en flujo perpetuo, haciéndonos sentir incómodos ante ellos. “¿Soy yo el de aquella fotografía?”. “¿De veras escribí aquello?”.

Es irónico que a principios del siglo pasado una de las primeras casas discográficas adoptase como logotipo la figura del “ángel registrador”, que diariamente graba en piedra las acciones, palabras y pensamientos de los hombres para ser ponderadas en el Juicio Final. El custodio de Angel Records, nombre de la discográfica, esculpía en un disco de pizarra. Las redes sociales se asemejan a una versión profana de ese mito: de la pizarra al vinilo, del vinilo al bit. Todo queda registrado irreversiblemente y a la vez todo retorna como un extraño visitante. La fantasmagoría de la mercancía ha alcanzado también a los recuerdos, a la memoria en general. No son evocaciones hechas para perdurar, sino para circular interminablemente y ser exhibidas, escudriñadas, juzgadas. Confiamos a estos dispositivos la gestión de nuestros recuerdos y nos desligamos de una capacidad activa de memoria. Como última novedad, Facebook ofrece ahora efemérides sin que el usuario las solicite (“¿Qué hacías tal día como hoy?”).

La resistencia a estos procesos no pasará por el retorno a un mundo sin flujo de imágenes y memorias, sino a una relación distinta con él. No sólo hará falta abstenerse de regalar información, sino construir algo diferente con su abundancia. Es lo que Benjamin o Kracauer intuyeron en la figura del coleccionista o del historiador como personajes que vagan espectralmente por la antesala de la historia, el presente. Entre el naufragio de objetos e imágenes, el tráfago de experiencias y recuerdos, los coleccionistas recogen pequeños restos, aquellos que nadie quiere y los refuncionalizan, rescatándolos para otro fin. Al liberarlos de su esclavitud funcional, cuenta Benjamin, son despertados para un nuevo uso, abren una nueva época. No se trata de una creación ex nihilo, sino de lo que Kracauer llamó una “utopía preservadora”, que rescata del olvido fragmentos de vida en espera de redención. ¿Qué salvar del olvido y qué olvidar? Probablemente Rilke tenía razón en que todo ángel es terrible. El registro es un severo daimon que nos fuerza a decidir incluso cuando parece que ya deciden todo por nosotros. Pero también hay heraldos portadores de utopías realizables. Ángel González no prometía amor eterno, sino sobrevivirse a sí mismo: ser yo cuando ya no sea yo.