|

El lenguaje no es algo del hombre, sino más bien la simple forma de las cosas, el cercano y elemental acaecer del mundo. Ya percibir es captar inmediatamente sentido, ser testigo de una frase que late aquí, de una formulación viva del lenguaje: "El coche viejo de papá sube la cuesta", piensa una tímida niña rubia en una casa escondida de Kleinwöllmiss, al caer de la tarde en Austria. En tal aspecto inmediato, la existencia de la palabra es la expresión de que el ser del hombre no le pertenece, no es nada cultural o histórico.

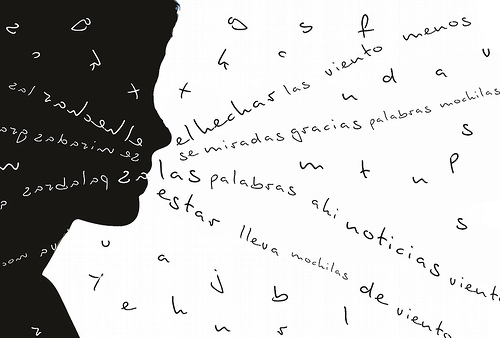

Estamos atravesados por un viento, una exterioridad. Seamos lo que seamos, somos el vértice por el que asoma un universo que nada deja fuera, y el lenguaje es el signo de ello. No es que el hombre se exprese porque un interior -exclusivamente antropológico o racional- necesita salir afuera y regalarse al mundo. Es que el ser más íntimo del hombre ya está fuera. El alma está fuera: "El mundo es mi representación", dice a su manera Schopenhauer. Aunque en realidad está diciendo: mi interior no me pertenece.

Oídas así, vistas así, las palabras no serían elementos de la cultura o la sociedad, sino del universo físico exterior que atraviesa al hombre, de la cual el hombre es a veces receptor. Vemos ya palabras, escuchamos siempre un mundo en forma de palabras. Situémonos ahora en cualquier otro momento, otra escena de ese mundo que está en nosotros como nosotros estamos en él. Estás solo en tu casa de Madrid, tumbado en la sala ante un atardecer de este mes de mayo. Cielo matizado. Las ramas de la acacia se mueven levemente fuera, tras las persianas. El azul filtrado del firmamento, los rumores del edificio y la ciudad. Zumbidos, trozos de frases, ecos de paloma. Piensas: "Benditas iluminaciones del día, siempre tan cerca del vértigo de la noche". Aunque no pienses en nada, el caso es que tocamos, vemos y oímos palabras, nada más que palabras. Es imposible una percepción, ninguna realidad, que no se configure como lenguaje.

Mirar y oír es hablar. No vemos con los ojos, ni con el cerebro: vemos con un lenguaje, mientras escuchamos o atendemos unas palabras. Mirar escuchando: esto es el mundo, el lenguaje que es el mundo. Y no hay ningún órgano en particular que explique el lenguaje -la fonación, el oído, las manos, la expresión de la cara- pues un sordo también tiene un lenguaje, del mismo modo que un mudo y un niño. Hablamos con todo el cuerpo, igual que vemos, oímos y nos expresamos.

También la cosa más humilde tiene un lenguaje. Del mismo modo que la percepción, el lenguaje no cesa. Te retiras del estruendo del mundo y un rumor, un diálogo te acompaña. Es más, con frecuencia el clamor del siglo nos salva del lenguaje de las cosas, de ese constante fraseo del silencio -las temibles estancias vacías- cuando nos retiramos a solas. Tal vez por esta razón, lo primero que hace la policía con un prisionero al que supone resistente es dejarle a solas durante horas, esperando que se interrogue a sí mismo. Esperando que la ausencia de cobertura social, de ese juego codificado de lenguaje, le entregue a las palabras, facilitando en él la confesión.

Ocurre como si el lenguaje fuese una trampa inacabable de la que sólo se puede salir ingresando más profundamente en ella, ahondando en su laberinto. En el principio ya era el verbo; al final, el verbo sigue. Supongamos que uno se retira del mundo, se esconde lejos, cambia incluso de nombre para vivir a solas y sin ninguna protección colectiva. Sin embargo, el lenguaje te acompaña, la sombra que eres te acompaña. El diálogo inmemorial que eres te sigue como una sombra, a veces incluso adelantándose al cuerpo. Fijémonos en el fragmento B 45 de Heráclito, uno entre muchos: "(Aun) recorriendo todo camino, no llegarás a encontrar en tu marcha los límites del alma; tan profundo logos tiene". Podemos decir que existe soberanía potencial en el hombre, libertad moral y algo de autonomía, también heroísmo en el lenguaje, porque dentro de cada uno está todo lo otro, de tal manera que las palabras, a pesar incluso de nuestros códigos, pueden alumbrar sentidos inesperados.

¿Por qué, sin embargo, hay tan pocos buenos oradores? Los políticos y los periodistas en primer lugar. No han vivido nada, no se han arriesgado fuera de sus parque temáticos, empresariales o partidarios. La ideología, sobre todo si apenas tiene ideas, es nuestra confortable urbanización. Porque estamos refugiados en códigos gremiales, y en la inercia de una venerable tradición institucional, con su gramática generatriz, nuestro lenguaje se ha empobrecido tanto como nuestra experiencia. Refugiados en la compartimentación urbana, política y profesional, evitamos constantemente el trauma de lo desconocido. No dejamos que las situaciones y las cosas nos golpeen, que ocurran -en el afuera de nuestra intimidad- los acontecimientos que podrían renovar nuestro lenguaje. No caminamos, no erramos, no tropezamos fuera de lo seguro -mi blog, mi piso, mi pareja, mi smart, mi perfil en las redes- y así nuestras palabras decaen. El día que las necesitemos, el día que una crisis de esta normalidad monstruosa que nos protege nos arroje a un bache de la autopista, apenas encontraremos palabras para salir del paso, para darle forma a lo que nos ocurre.

Una puesta de sol, un cielo al atardecer, un perfil a contraluz, un silencio atormentado. La palabras brotan de las heridas de las situaciones, del aura inesperada de lo real, de los pequeños acontecimientos: una mujer llora a solas en el metro. Todo lo que no sea abrirse a ese exterior es empobrecer nuestro lenguaje. De hecho, la eliminación urbana y tecnológica del esfuerzo físico y la percepción en vivo, de las escenas reales (tocar, pasear, mirar, escuchar, conversar), busca la esquematización del lenguaje, un retiro simplificado y codificado. Laminando la independencia de pensamiento que está en el habla común, la cobertura separa la identidad de la existencia. La palabra depende de lo que ocurra, de lo que obra en silencio y sin anuncios previos, tal vez por eso -huyendo de un sentido siempre ingobernable- el hombre que busca el poder huye tanto de la percepción como del esfuerzo físico por atender los cuerpos de las cosas.

Recordemos. ¿Quién habla bien, quién escribe bien o es buen orador? Quien ha vivido, quien tiene buena relación con los accidentes de un camino. Incluso con la ambigüedad del callar. Habla bien quien escucha, quien percibe y recibe, pero para eso hace falta callar mucho. Y no dejamos de protegernos con una emisión incesante.

El lenguaje sigue manifestando que el hombre pertenece a la naturaleza, no al mundo protegido que querríamos llamar sociedad, cultura o historia. Jamás se ha tenido noticia de una cosa que no tuviera una palabra incrustada, que no fuera una materia significante que mantiene una relación más o menos ambigua y arbitraria con un significado. En este aspecto, la noción de "signo" lingüístico, como algo propio del hombre y distinto a las cosas insignificantes o a las señales de la naturaleza, es algo cada día más estúpido, más falso y empobrecedor.

La experiencia sensible, inmediata y elemental, está tramada con una infinidad de ecos, de palabras supuestas, de prejuicios y mitos. No existe una sola roca, un solo árbol que no esté constantemente emitiendo significados. Escúchalos. De otro modo pronto te quedarás sin palabras. Te convertirás en un patético agente de la empresa que llamamos comunicación.

Ignacio Castro Rey, La carne de las palabras, fronteraD, 23/05/2015