|

|

La digitalización de la sociedad en los ámbitos económicos o en los medios de comunicación estaba ya muy avanzada en 2004, fecha de nacimiento de Facebook, y la idea misma de la red no solo no era nueva, sino que era ya entonces y sigue siendo hoy la definición misma del fenómeno de Internet. A Facebook le han precedido y le han sucedido otras redes sociales, pero ninguna ha alcanzado ese éxito fulgurante ni esa implantación masiva, porque ninguna de ellas ha incidido en el corazón de la afectividad y de la intimidad como lo ha hecho Facebook. El universo virtual servía ya para transacciones de todo tipo, para cualquier forma de comunicación, para el trabajo, el ocio y la publicidad, pero ningún dispositivo digital había sido capaz de reestructurar y llevar al universo virtual la última dimensión de la vida que le quedaba por colonizar al capitalismo: los afectos.

Cualquier usuario sabe que Facebook está articulado en torno a dos ejes principales que son la amistad y la biografía. El juego entre esas dos esferas es la condición de posibilidad de su poder. Un dispositivo del que eres aparentemente dueño y en el que gestionas tu vida afectiva es el sueño de cualquier humano. Es como si la Ética a Nicómaco de Aristóteles o la Ética de Spinoza estuvieran a disposición de cualquiera a la distancia de un clic, sin esfuerzo y sin frustraciones. La construcción de la propia vida y la de las relaciones fundamentales agrupadas bajo el término amistad aparecen de pronto estructuradas y objetivadas mediante un dispositivo en el que pareces liberarte de las limitaciones que nos imponen el espacio y el tiempo. El dispositivo te convierte de pronto en el centro de un universo en el que las incomodidades y dificultades propias de la vida y del tiempo quedan retocadas en el universo virtual, un universo en el que construyes tu identidad y te afirmas en busca de adhesiones en forma del Me gusta y que además gestionas de modo análogo a como se gestiona una cuenta corriente, aunque se trate ahora de una cuenta corriente de afectos y de encuentros. Por si eso no fuera suficiente, el usuario se siente participando de una comunidad que no sólo comparte con sus amigos, lo sean realmente o no, sino también con los demás centenares de millones de usuarios de la Red, arropado de nuevo en el calor de la masa, pero aparentemente sin padecer ya la despersonalización, el carácter pasivo o las dimensiones de violencia que estudios clásicos como los de Le Bon, Freud o Canetti habían atribuido a los fenómenos de masas del siglo XX. Facebook ofrece finalmente, gracias a la tecnología digital, el espejismo de la libertad y de la comunidad reunidos en un dispositivo sencillo, al alcance de cualquiera y aparentemente inocuo.

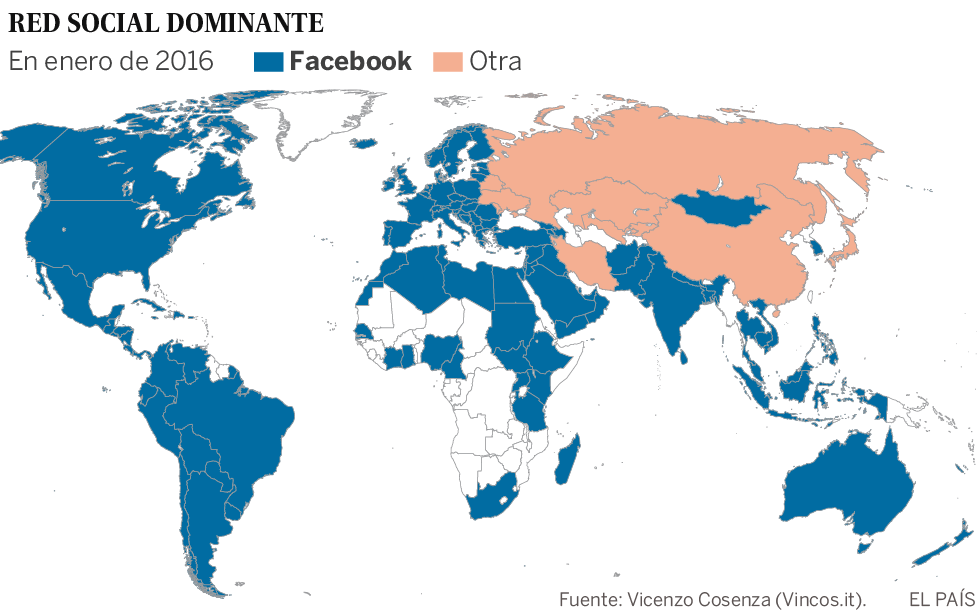

Y sin embargo se trata de un espejismo, porque esa dimensión afectiva se hace masiva únicamente gracias al hecho de que se combina con la mayor máquina publicitaria del planeta. De esta manera esa supuesta libertad se pone al servicio de una gran fábrica en la que el usuario se convierte en productor, sin ser plenamente consciente de ello, a partir de su vida afectiva. Con ella paga el precio de un servicio, que se dice sin embargo que “es gratis y lo será siempre”. Expresada en fotos, opiniones o sentimientos, la afectividad se convierte en una mercancía que cede a perpetuidad a una empresa cuya riqueza es la publicidad. Es esa combinación la que permite hablar de un capitalismo afectivo. Sin los afectos allí depositados y sin ese espejismo de libertad Facebook no se habría convertido en la herramienta de publicidad y promoción que es, pero sin esa dimensión estrictamente publicitaria tampoco habría alcanzado el carácter masivo que llega a 1.550 millones de personas. Es esa fusión de la esfera afectiva y de la productiva, en la que la amistad y la propia identidad son las mercancías, la que hace de Facebook finalmente la expresión del capitalismo como religión. Porque en efecto, el dispositivo es un templo virtual en el que, en la era del nihilismo, se produce una nueva comunión universal que parece preservar las diferencias y las acoge y subsume en un dispositivo uniforme, más allá de creencias e ideologías. El sueño de cualquier religión. Tal vez eso explica que Facebook con sus 1.550 millones de usuarios haya superado ya el número de fieles de cualquier religión en el planeta (si desagregamos la distintas Iglesias cristianas), por encima de los 1.400 millones del catolicismo y de los 1.300 millones del Islam.

Facebook, al llevar el capitalismo a los afectos, ha ido mucho más allá de la apropiación de la cultura que denunciaron Adorno y Horkheimer bajo el rótulo industrias culturales, más allá incluso de la idea de la sociedad del espectáculo desarrollado por Guy Debord. El dispositivo incide en el mismo ámbito en que han incidido siempre las religiones, genera las mismas expectativas de comunión afectiva con otros humanos, y lo hace desde esa dimensión intemporal que aspiraban a expresar las catedrales. Pero en esa catedral a la que acude como a su templo virtual el usuario no adora ya ningún Dios, se adora a sí mismo buscando la adhesión permanente de esa identidad fabricada y objetivada por el dispositivo en forma de biografía. Se trata de la afirmación narcisista de quien es empresario de su biografía y que al serlo alimenta esa nueva divinidad invisible que nos gobierna desde lo que Foucault llamaba ironía del dispositivo: al someternos nos hace creer que somos libres.

Vicente Serrano, Facebook, divinidad invisible, El País 30/05/2016

Vicente Serrano es filósofo y ensayista. Dirige la Escuela de Graduados en la Facultad de Filosofía de la Universidad Austral de Chile. Acaba de publicar Fraudebook. Lo que la red social hace con nuestras vidas (Plaza y Valdés).

MÁS INFORMACIÓNEl nuevo gran juego digitalDatos sin fronteras¿Bienvenido, Mr Airbnb?