[https:]]

Repite 10 veces al día, todos los días: “Hoy va a ser un día feliz”, “Hoy voy a hacerlo bien”, “Hoy no estaré triste”, “Con trabajo duro puedo conseguir lo que me proponga”. Repítelo después de un despido laboral, en medio de una pandemia, en el huracán de una ruptura amorosa. Pase lo que pase, di a los demás. “Yo soy una persona muy fuerte”. Compra a tu hijo una agenda escolar donde se lea: “Ponle ganas, ilusión y planazos”. Educar con este tipo de mantras equivale a una programación del individuo que deriva en la servidumbre. Se supone que esta clase de frases sirven para empoderar a las personas, pero en realidad identifican al individuo con su función, a la que no cuestiona y contra la que no se rebela cuando atenta contra él. El dolor queda negado también, pues el dolor es una forma de rebelión, de disfunción, de discontinuidad. Adiós al carácter. A ese carácter que se fragua en la adversidad, en una adversidad que nos está esperando con mantras y sin mantras. Lo sabían los griegos y lo sabían los hebreos: ya conocemos sus testimonios, escritos con sangre, de Homero al Eclesiastés, pasando por la divina Safo: “Todo habrá que sufrirlo”. Nuestro dolor, como nuestro fracaso, nos pertenece y nos da forma. Y se merece respeto, reconocimiento y espacio. Pero no está de moda.

Nuria Labari, La vida duele, la psicología positiva me mata, El País 29/01/2022

Una ley acaba de establecer que los animales no son cosas ni máquinas cartesianas sino sintientes, o sea que lo sienten mucho, como nosotros. Y de ahí que tengan sus derechos y que si no sujetos sean al menos objetos morales. Esa suposición cariñosa de que la moral depende de la capacidad de sufrir y no de la intención de actuar proviene de la suplantación anglosajona del humanismo por el humanitarismo. Hoy ya es universal entre quienes creen estudiar ética cuando en realidad se dedican todo lo más a cuidados paliativos: el humanismo ha sido cancelado más radicalmente que otros pecados imaginarios. Esta moralidad funciona como un analgésico y se inventó por la misma época que el cloroformo.

Fernando Savater, Los animales, seres sintientes, El País 29/01/2022

Cada individuo, en la medida en que quiera obedecer, recuerda haber tenido algo que temer y algo que esperar de cada uno de los demás por su parte; todos, en consecuencia, muy pronto (y ésta, según Spinoza, es la única diferencia entre la sociedad política y el estado de naturaleza) (TP III, §3) cifrarán sus esperanzas y temores en un solo y mismo objeto: la potencia de todo, que produjo ya sus efectos de una manera difusa, pero de cuya eficacia cada uno, ahora, se vuelve consciente. Y cada uno, en la medida en que quiera ejercer algún poder, desea saber en qué dirección y en qué medida puede hacerlo sin que ese poder se vuelva contra sí mismo para aplastarlo; (TP II, §16) cada uno, en otras palabras, quiere saber de antemano cuál será el resultado de todos sus deseos individuales, cuya ley, hasta ese punto, les ha sido impuesta como un destino indescifrable. Como todos quieren conocer este denominador común, lograrán conocerlo con éxito, o al menos creerán que lo saben: sea sacándolo ellos mismos por mayoría de votos (democracia), o encargando a un individuo o un grupo de ese trabajo (monarquía o aristocracia). (TP II, §17) Por dichos medios, cada uno puede, con total seguridad, alienar su propio poder en esta celebrada voluntad común, contribuyendo así a recrear perpetuamente un poder colectivo unificado que incesantemente los redeterminará a que se alienen. De este modo, el poder político, ese “derecho definido por la potencia de una multitud”, (TP II, §17: Hoc ius, quod multitudinis potentia definitur) será producido y reproducido sin fin.

Alexandre Matheron, Spinoza y el poder, lobosuelto.com 27/01/2022

Siempre he vivido entre contradicciones y nunca sufrí por ello. Si hubiera sido un ser sistemático, hubiera debido mentir para encontrar una solución. Ahora, no sólo acepté este carácter insoluble de las cosas, sino que en él hallé, debo reconocerlo, cierta voluptuosidad de lo insoluble. Nunca pretendí allanar, reunir o, como dicen los franceses, conciliar lo irreconciliable. Siempre acaté las contradicciones tal como ante mí se presentaban, tanto en mi vida privada como en la teoría. Nunca tuve un objetivo, nunca insistí en lograr un resultado. Creo que no puede haber ni objetivo, ni resultado, tanto en lo general como en lo individual. Todo lo que existe carece no de sentido –esa palabra me repugna un poco-, sino de necesidad. (…)

Si yo hubiera sido del todo consecuente conmigo mismo, hubiera terminado no haciendo nada. Sin embargo, al hacer algo me contradije, viví en la contradicción. Aunque toda la vida, así lo creo, está en el fondo condenada a la contradicción. Quisiera contarte algo un poco idiota: cuando visitamos un cementerio –lo que es un hecho banal- y vemos que un amigo, con el que hacía dos o tres días habíamos reído, ha desaparecido sin dejar huellas, ¡cómo podríamos entonces erigir un sistema? ¡Para mí esto es inconcebible! Así ocurrió con un amigo al que quería mucho, un judío polaco, un hombre muy simpático e interesante con el que yo mismo me había reído de todo –era hasta más nihilista que yo-, pero allí, ante su tumba, todo aquello para mí era, cómo explicarlo… Es un hecho banal, todo el mundo ha experimentado esa sensación. Pero cuando uno lo traduce a la filosofía, ¿cuál es la conclusión? Aquí está: hasta el mismo nihilismo es un dogma. Todo es ridículo, carente de sustancia, pura ficción. Por eso no soy un nihilista, porque hasta la nada misma se convierte en un programa. En la base todo carece de importancia. Todo lo que existe se queda en la superficie, todo es posible, todo es drama.

La decadencia de lo manual, que se deja para algunos restos de clase obrera y para el sudor de los trabajadores inmigrantes, es signo también de la decadencia del tacto, del esfuerzo físico y sensorial que se necesita para estar presente. De hecho, lo «manual» se prolonga en el tono espontáneo de la inteligencia, en la viveza del lenguaje, en la implicación personal en la amabilidad. Sobre todo, en lo intelectual. ¿Qué es una idea sino el resultado de un encuentro, de algo que nos ha tocado y afectado corporalmente? Puede que esta cuestión del contacto físico, como origen del pensamiento, tenga que ver con la expresión común de acariciar una idea. Con frecuencia, en la gente con corazón, el cuerpo guía al alma y el instinto a la racionalidad.

Ignacio Castro Rey, El declive de lo manual, ignaciocastrorey.com 25/01/2021

Mientras Heidegger insiste en la autenticidad, el joven Sartre lo hace en la libertad. Hay que moverse, comprometerse, crear lo que uno va a ser. Pues uno no es nada hasta que existe y vive. La condición humana es eso, precisamente, hacerse uno mismo, viviendo, eligiendo, leyendo, escribiendo, enamorándose, viajando, comprometiéndose (política o familiarmente), imaginando, creyendo, descreyendo, observando, ralentizando la respiración, escuchando música. El vértigo de la libertad puede ser molesto, puede generar angustia, pero es el precio que hay que pagar por ella. El existencialismo nunca pasará de moda mientras esté vigente la lucha por la libertad. Sólo lo hará cuando los humanos renuncien definitivamente a la libertad, o la depositen en un algoritmo o un fármaco. Lo que está en liza no son los significantes, ni las etimologías o hermenéuticas. Lo que está en juego es la vida genuina, de riesgo y compromiso con la libertad. Pero, para ello, lo primero es saber qué es la libertad.

Juan Arnau, Jean-Paul Sartre, entrevista con la nada, El País 28/01/2022

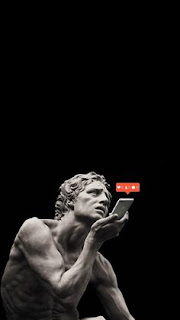

Es energía y motivación, el circuito mental que se activa cuando existe una amenaza. Aumenta la posibilidad de sobrevivir, de reproducirse y así de tener futuro. No siempre persigue nuestro bien. Lo que es bueno para nuestros genes no lo es necesariamente para nosotros. Su circuito evolucionó cuando los seres humanos vivían casi toda su vida al borde de la inanición y ayudaba a sobrevivir. Hoy sigue haciendo que veamos comida calórica y la queramos.

La mayoría de los psiquiatras creen que la gente fiel es más feliz que quien no lo es. Sin embargo, desde el punto de vista genético, sería mejor desperdigar nuestros genes con muchas parejas. Por eso, al ver una posible pareja, la dopamina hace que sintamos deseo de reproducirnos, es decir, sexual. Sería bueno para los genes, tal vez no tanto para nosotros.

La dopamina vive del futuro. En cuanto logramos algo y llega al presente, se apaga. Nos hace comprar prometiendo felicidad. Pero una vez comprado se desconecta. Y la felicidad no llega.

Proporciona el placer de la anticipación, no el de la satisfacción. Nunca tiene bastante. Es motor, no meta. Cualquier cosa que nos satisfaga no es dopamina.

Tiene que ver más con imaginar que con conseguir.

En el cerebro compiten la promesa de la dopamina y la dosis de realidad. La dopamina rebaja el sentido práctico. Y la satisfacción la elimina a ella.

Anatxu Zabalbeascoa, entrevista a Daniel Z. Lieberman: "La dopamina nos hace comprar prometiendo felicidad ...", El País Semanal 28/01/2022

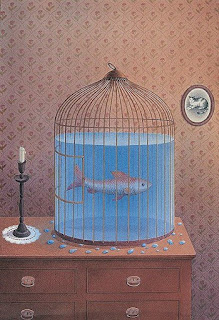

En su novela La policía de la memoria, la escritora japonesa Yoko Ogawa habla de una isla sin nombre. Unos extraños sucesos intranquilizan a los habitantes de la isla. Inexplicablemente, desaparecen cosas luego irrecuperables. Cosas aromáticas, rutilantes, resplandecientes, maravillosas: lazos para el cabello, sombreros, perfumes, cascabeles, esmeraldas, sellos y hasta rosas y pájaros. Los habitantes ya no saben para qué servían todas estas cosas.

Yoko Ogawa describe en su novela un régimen totalitario que destierra cosas y recuerdos de la sociedad con la ayuda de una policía de la memoria similar a la policía del pensamiento de Orwell. Los isleños viven en un invierno perpetuo de olvidos y pérdidas. Los que guardan recuerdos en secreto son arrestados. Incluso la madre de la protagonista, que evita que desaparezcan las cosas amenazadas en una cómoda secreta, es perseguida y asesinada por la policía de la memoria.

La principal virtud argumentativa es la capacidad para reconocer con honestidad el valor y pertinencia de un argumento ajeno, aunque contravenga nuestros intereses o puntos de vista personales. Esta virtud no es sencilla de ejercitar. Suelo decir a mis alumnos que en un diálogo el que pierde es el que gana, porque es el que aprende. Pero aplicarse el cuento es otra cosa, y a veces nos cuesta Dios y ayuda reconocer que no llevamos la razón. Tal vez porque, como dijo alguien, de la expresión «yo opino» lo que más nos gusta siempre es el «yo».

La principal virtud argumentativa es la capacidad para reconocer con honestidad el valor y pertinencia de un argumento ajeno, aunque contravenga nuestros intereses o puntos de vista personales. Esta virtud no es sencilla de ejercitar. Suelo decir a mis alumnos que en un diálogo el que pierde es el que gana, porque es el que aprende. Pero aplicarse el cuento es otra cosa, y a veces nos cuesta Dios y ayuda reconocer que no llevamos la razón. Tal vez porque, como dijo alguien, de la expresión «yo opino» lo que más nos gusta siempre es el «yo».Víctor Bermúdez, Virtudes argumentativas, elperiodicoextremadura.com 26/01/2022

Michel Foucault: La filosofía, ¿qué es sino una manera de reflexionar, no tanto acerca de lo que es verdadero o lo que es falso, sino sobre nuestra relación con la verdad? Nos quejamos a veces de que no hay filosofía dominante en Francia. Tanto mejor. No hay filosofía soberana, es verdad, sino filosofía o más bien filosofía en actividad. Es la filosofía del movimiento por el cual, no sin esfuerzos y tanteos y sueños e ilusiones, nos desatamos de aquello está establecido como verdadero y buscamos otras reglas de juego. La filosofía es el desplazamiento y la transformación de los cuadros de pensamiento, la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de forma diferente, para hacer otra cosa, para devenir otra cosa que lo que se es. Desde este punto de vista, es un período de actividad filosófica más intensa que la de los últimos treinta años. La interferencia entre el análisis, la investigación, la crítica “erudita” (savante) o “teórica” y los cambios en el comportamiento, la conducta real de la gente, su manera de ser, su relación con ellos mismos y los otros ha sido constante y considerable.

Decía hace un instante que la filosofía era una manera de reflexionar sobre nuestra relación con la verdad. Es necesario completar esto; es una manera de preguntarse: si ésta es la relación que tenemos con la verdad, ¿cómo debemos comportarnos? Creo que se ha hecho y en la actualidad se hace siempre un trabajo considerable y múltiple, que modifica a la vez nuestro lazo con la verdad y nuestra manera de comportarnos. Y eso implica una compleja conjunción entre toda una serie de búsquedas y todo un conjunto de movimientos sociales. Es la vida misma de la filosofía.

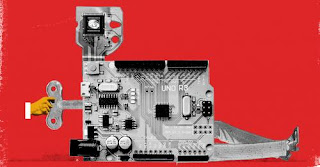

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto un masivo fracaso sistémico, social, ecológico, político y económico. Aunque las causas y consecuencias de esta crisis sean muy complejas y profundas, se nos ha dicho hasta la saciedad que puede resolverse, una vez más, con una aplicación. Este enfoque técnico para resolver problemas se conoce comúnmente como tecnosolucionismo. El tecnosolucionismo tiende a simplificar y a ocultar las diversas realidades simultáneas que desencadenan y conforman los problemas específicos que pretende solucionar: simplemente no puede con los problemas. Aun cuando se ha demostrado que el tecnosolucionismo no funciona a la hora de solventar acontecimientos extremadamente complejos, como es el caso de la pandemia global actual, a menudo se adopta activamente como única respuesta posible a una situación crítica. Por otra parte, a pesar de que este enfoque tecnosolucionista para tratar realidades extremadamente complejas pudiera favorecer a corto plazo una estabilidad sistémica por el hecho de evitar situaciones de colapso inmediatas, elude tener en cuenta el complejo conjunto de acontecimientos causantes del origen del problema, lo cual representa un riesgo de empeoramiento real.

Joana Moll, Contra la complejidad, lab.cccb.org 26/10/2021

Las palabras “perdedor” y “fracasado” son un estigma con el que hoy ninguna persona quiere cargar. Pero la realidad es que perdemos y fracasamos todo el tiempo, y que el éxito sólo llega, si es que lo hace, muy de vez en cuando.

La neurosis del éxito en nuestro tiempo se apuntala con eslóganes tóxicos, por engañosos, del tipo: “Sí se puede”, “no aceptes un no por respuesta”, “sí o sí” y un largo, y delirante, etcétera. Porque la realidad nos demuestra todo el tiempo que no siempre se puede y que el sí con mucha frecuencia es no. Lo normal no es tener éxito, sino fracasar. El éxito es muy escaso, es una rareza, y es precisamente su escasez lo que lo hace tan deseable. Si todos fuéramos unos triunfadores el éxito perdería su prestigio.

Jordi Soler, Elogio del fracaso, El País 23/01/2022

I recently resigned from my position as full tenured professor at the University of Toronto. I am now professor emeritus, and before I turned sixty. Emeritus is generally a designation reserved for superannuated faculty, albeit those who had served their term with some distinction. I had envisioned teaching and researching at the U of T, full time, until they had to haul my skeleton out of my office. I loved my job. And my students, undergraduates and graduates alike, were positively predisposed toward me. But that career path was not meant to be. There were many reasons, including the fact that I can now teach many more people and with less interference online. But here’s a few more:

First, my qualified and supremely trained heterosexual white male graduate students (and I’ve had many others, by the way) face a negligible chance of being offered university research positions, despite stellar scientific dossiers. This is partly because of Diversity, Inclusivity and Equity mandates (my preferred acronym: DIE). These have been imposed universally in academia, despite the fact that university hiring committees had already done everything reasonable for all the years of my career, and then some, to ensure that no qualified “minority” candidates were ever overlooked. My students are also partly unacceptable precisely because they are my students. I am academic persona non grata, because of my unacceptable philosophical positions. And this isn’t just some inconvenience. These facts rendered my job morally untenable. How can I accept prospective researchers and train them in good conscience knowing their employment prospects to be minimal?

Si voleu continuar: [https:]]

Es tu ruina si estás en una reunión de presupuestos, en las bancadas del Congreso o atendiendo a una irrepetible conferencia del preclaro. Quedarse traspuesto. Mira el pollo este, dirá la gente, que le pagamos por estar ahí y va y se duerme como un ceporro, menudo interés que le echa al tema, seguro que ayer tuvo una noche movidita, el tío. No hagas ni caso. La neurociencia ha mostrado que dar un cabezazo —uno mínimo, casi sin llegar a dormirte propiamente— mejora tu creatividad. No me refiero solo a que, visto el interés que tienen la mayoría de las reuniones de trabajo, el mero hecho de quedarte traspuesto indica que tienes una inteligencia despierta, una que no está por la labor de prestar atención a tanta espesura. No me refiero a eso. Me refiero a que dar un leve cabezazo mejora tu cerebro. Lo hace más creativo, literalmente.

Christopher Intagliata pone un ejemplo muy explícito en Scientific American, el de Salvador Dalí (podcast aquí), que escribió en su libro de 1948 50 secretos mágicos para pintar una de sus recetas del éxito: “Debes sentarte en un sillón delgado, preferiblemente de estilo español”. Bueno, y saben cómo era Dalí, que nadie se lo tome al pie de la letra. La idea era echarse una siesta después de comer, pero interponiéndole todo tipo de obstáculos. El pintor cogía una llave pesada con la zurda y ponía debajo un plato. “Solo tienes que dejarte invadir progresivamente por un sentido del sereno sueño vespertino, como la gota espiritual del anisete de tu alma creciendo en el cubo de azúcar de tu cuerpo”. Eso es bueno, Salva, cómo sois los surrealistas. Total, que en el mismo momento en que te quedas traspuesto, la llave se cae al plato y te devuelve al mundo real donde los cuerpos no están hechos de azúcar ni las almas de anís. Justo ahí, en esa experiencia neuronal fronteriza, es cuando la creatividad salta, según el maestro.

La investigadora del sueño Delphine Oudiette y sus colegas del Instituto del Cerebro de París acaban de darle la razón. Ya saben cómo son los científicos cognitivos. Reclutan un centenar de voluntarios y les ponen, por ejemplo, a resolver unos problemas de matemáticas de esos bien fastidiados, pero resolubles en dos patadas si encuentras un atajo creativo. Oudiette y sus colegas dividieron su muestra de voluntarios en los que no se echaron la siesta, los que echaron una siesta larga y los que siguieron el método de Dalí del cabezazo. Los últimos encontraron el atajo creativo el triple de veces que los primeros. Nadie usó un sillón de estilo español.

No puedo evitar acordarme de Kekulé, que estaba desesperado por encajar el benceno en su modelo del mundo químico, formado por ristras de átomos de carbono. El benceno también era una ristra de carbonos, pero le faltaban dos hidrógenos. Justo al dar un cabezazo junto a la chimenea de su casa imaginó una serpiente que se mordía la cola. Esa era la solución. El benceno no era una molécula lineal, sino circular, y los dos hidrógenos de los extremos se habían perdido al abrochar el collar. El contorno difuso entre la vigilia y el sueño, entre la consciencia y la inconsciencia, enciende la creatividad. Ahora despierta.

Javier Sampedro, Quedarse traspuesto, El País 06/01/2022

Pero en el texto plantean una pregunta muy interesante: “…el comportamiento punitivo es intrínsecamente coercitivo y sorprendentemente diferente de la mayoría de las interacciones sociales humanas que dan prioridad a la cooperación voluntaria."

Todo ello plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se las arreglan los seres humanos para participar con tanta frecuencia en un comportamiento que, si no estuviera sancionado colectivamente, se consideraría fundamentalmente antisocial?

Sin el apoyo del Estado, el encarcelamiento sería visto como un secuestro y la ejecución como un asesinato.

Esta desconexión es más fácil de observar en el disgusto que la gente expresa por las prácticas punitivas de otras culturas (por ejemplo, las actitudes americanas hacia la Sharia o las actitudes europeas hacia el sistema penal de Estados Unidos) y quizás las desconexiones más fuertes surgen de nuestro propio disgusto por las prácticas punitivas históricas: “El 1 de marzo de 1757 Damiens el regicida fue condenado "a hacer la amende honorable… la carne será arrancada de sus pechos, brazos, muslos y pantorrillas con tenazas al rojo vivo, su mano derecha, sosteniendo el cuchillo con el que cometió dicho parricidio, quemada con azufre, y, en aquellos lugares donde la carne será arrancada, se verterá plomo fundido, aceite hirviendo, resina ardiente, cera y azufre fundidos juntos y luego su cuerpo arrastrado y descuartizado por cuatro caballos y sus miembros y cuerpo consumidos por el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas a los vientos" (Foucault, 1978, P.1).

Aunque los lectores modernos de "Disciplina y castigo" retroceden ante sus escabrosas descripciones, el relato fue tomado del periódico popular Gazette d'Amsterdam, por no hablar de la gran multitud que se reunió para ver el espectáculo.

Al poner de relieve la desconexión entre las actitudes punitivas históricas y modernas, el relato de Foucault plantea la siguiente pregunta: ¿qué mecanismos mentales permiten a una especie altamente cooperativa y social volverse indiferente (o incluso disfrutar) del sufrimiento de los demás?".

Pablo Malo, [https:]] . 27/01/2021

Pero ¿qué es el metaverso? ¿Qué significa? ¿Y cómo afectará, por ejemplo, a la política tal y como la conocemos? Apunto algunas ideas.

El metaverso no es un concepto nuevo. Lo hemos conocido en la literatura de Neal Stephenson, en su novela de ciencia ficción Snow Crash, o en la película Ready Player One, producida y dirigida por Steven Spielberg. Hemos visto también como ya se ha materializado en plataformas como Second Life, Fortnite, The Sandbox, Decentraland y Somnium Space, entre otras, dando la oportunidad a sus usuarios/as de crear en un territorio virtual gigante y moverse en él. De hecho, a finales de 2021, un terreno virtual de The Sandobox fue adquirido por unos 3 millones de euros, transacción que hoy ostenta el récord de mayor inversión en tierra digital.

Algunos metaversos ya han sido creados, pero no en la que será su forma definitiva. Como explica muy bien Gustavo Entrala, el metaverso nace de la suma de una serie de innovaciones tecnológicas existentes, pero que nadie ha juntado todavía de forma armónica. Es un puzzle que aún está por armar, compuesto por cuatro piezas: la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial y la tecnología blockchain. La idea de metaverso hiperrealista de Facebook incluye, por ejemplo, el «seguimiento de la postura corporal», la «dirección de las pupilas» o un «sistema de sensores magnéticos» alrededor del torso.

En la década pasada, el mundo virtual y paralelo de Second Life ya había despertado un enorme interés en el escenario político, pero todas aquellas predicciones radicalmente transformadoras se desvanecieron, aunque muchos políticos vieron en aquella iniciativa un nuevo medio para explotar en su acción política, un paso más para acercarse a sus posibles votantes, junto a las páginas web, los blogs, fotoblogs, vídeoblogs, podcast o chats.

Un ejemplo concreto fue la intervención en rueda de prensa, dentro de Second Life, del congresista demócrata George Miller. Presentó su plan «100 hours» para promover nuevas leyes en una adaptación virtual del edificio del Capitolio de Washington, D.C. y declaró que Second Life era la esperanza para que otros miembros lo usaran con el objetivo de aumentar el interés y la participación de los ciudadanos en el Congreso.

Años después, todas estas experiencias sucumben a la irrelevancia y al humo de las sobre expectativas. Se pinchó la burbuja. ¿Sucederá lo mismo con el metaverso? Algunos analistas creen que sí.

Antoni Gutiérez-Rubí, Cómo será la política en el metaverso, gutierrez-rubí.es 19/01/2022

La gamificación de la vida, mucho más que un juego. Jugar y competir irrumpe en la comunicación política y electoral, como sucede en Brasil con Kandidatos, un juego que apareció en 2020 y que está revolucionando el país, no por su calidad sino por su originalidad. Las campañas electorales y comunicativas del futuro se concebirán, también, como combates culturales y lúdicos y no solo estrictamente ideológicos o programáticos. La sintonía cultural, como la emocional, con los candidatos y candidatas es un gran espacio para la nueva comunicación y un potente elemento de proximidad y vinculación. El juego y la competición online han colonizado el consumo cultural, y ahora el político.

La identidad múltiple. Un tema resbaladizo y no exento de grandes cuestionamientos. Pero, en el metaverso, la identidad múltiple (roles, avatares, perfiles) permitirá explorar relaciones y experiencias que pueden permitirnos simular retos políticos que abran debates que no siempre podemos, o sabemos, afrontar en tiempo físico. Por ejemplo, como afirma Iñiguez de Onzoño, «la democracia directa, que nos permitiría evaluar si estas decisiones colectivas generarían los mejores resultados, si los usuarios tienen suficiente información, si los criterios para votar son justificables y si existen disfunciones indeseables similares a las del mundo real».

La experiencia inmersiva. La creatividad y la innovación en el metaverso se abre a experiencias multisensoriales que, junto con los avances del blockchain y la inteligencia artificial, nos permiten sentir y vivir universos paralelos, pero reales en nuestro conocimiento. La vida en el metaverso podría proporcionar una experiencia más profunda y envolvente que incluso los videojuegos o las películas. No estaríamos interactuando con pantallas, estaríamos en la pantalla. Estas vivencias nos pueden permitir tomas de conciencia políticas, geopolíticas y/o socioeconómicas que aumenten nuestro grado de compromiso, control o fiscalización de la realidad real. También, digámoslo todo, alienaciones que nos descontextualicen de la realidad hasta sublimarla y convertirla en un artificio sin responsabilidad ni vínculo con los demás.

Sea como fuere, el metaverso obliga a la política democrática a una reflexión que no puede ser pasiva, resignada o ignorante. Será un espacio en el que, probablemente, las y los electores pasarán parte importante de su tiempo (desde la educación a las relaciones personales, profesionales o económicas), por lo que no hay tiempo que perder. Ricardo Palomo Zurdo, Catedrático de Economía Financiera, afirma que “las salas de reuniones o las aulas virtuales en el ámbito educativo permitirán experiencias de trabajo y de aprendizaje equivalentes a los simuladores de vuelo de hace años.” Es hora de innovar, de adelantarse… ¿también en la política?

Al preguntar a Sonia Pacheco de la empresa Globant cómo explicaría qué es el metaverso, la responsable de la estrategia de comunicación y marketing para la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), de una de las compañías más poderosas e influyentes de ingeniería de software y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de Latinoamérica, afirmaba: «Es un universo donde se mezcla lo físico con lo digital, una nueva dimensión en la que se te permite hacer esa fusión y donde está todo por crear y por construir, donde uno puede ser quien quiera y dar rienda suelta a su creatividad».

Antoni Gutiérez-Rubí, Cómo será la política en el metaverso, gutierrez-rubí.es 19/01/2022

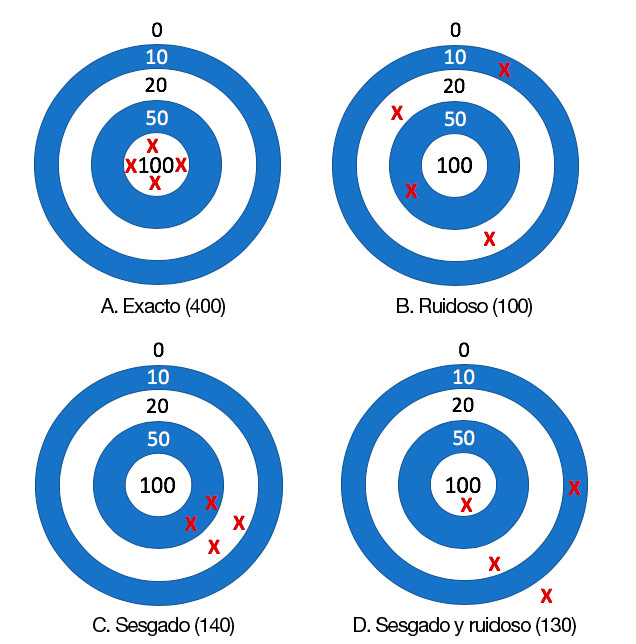

El economista Daniel Kahneman escribió en 2016 –junto a otros autores– un artículo titulado «Ruido: Cómo superar el alto y oculto coste de la toma de decisiones incoherentes». En él se explicaba la diferencia entre «sesgo» y «ruido» haciendo una analogía con el resultado de lanzar dardos a cuatro dianas. La diana A no tiene ni sesgo ni ruido; la diana B tiene solo ruido; la diana C, solo sesgo; y la diana D tiene ambos. El diagrama siguiente se basa en esta idea.

Pero empecemos por el principio: ¿Qué se entiende por «sesgo» y qué por «ruido»? La IA es buena para establecer una gran cantidad de patrones y relaciones, así como para agilizar procesos y operaciones con datos masivos (big data). Sin embargo, los algoritmos no son neutros. Tampoco los datos que sirven para entrenarlos, porque tienen sesgos. No hay duda de que los algoritmos de IA presentan sesgos, pero los seguimos utilizando porque el beneficio o el acierto de los resultados es considerablemente superior (en más de un 90%) al perjuicio o al error. Los sesgos son parecidos a los prejuicios: todos los tenemos, en menor o mayor grado. Muchos los heredamos de nuestro entorno social o familiar sin darnos cuenta. El sesgo más grande es creer que no tenemos ningún prejuicio. Pero… atención: si los sesgos no se corrigen, corremos el riesgo de habitar un futuro en el que el progreso social sea cada vez más difícil a causa de la perpetuación de los prejuicios.

Por otro lado, el concepto «ruido» podría definirse como las diferentes decisiones que se pueden tomar respecto a una acción (individual o colectiva) en una situación personal o profesional. Cuando se pidió a los desarrolladores de software de una empresa que estimaran el tiempo que tardarían en desempeñar una tarea determinada, las horas contabilizadas variaron de media en más de un 70%. ¿Por qué, si la tarea es la misma para los mismos perfiles de profesionales de una misma empresa? A menudo se toman decisiones que se alejan de las que tomarían otros colegas, de las propias tomadas anteriormente o de las que uno mismo afirma seguir.

Llegados a este punto, es bueno saber que la IA tiene sesgos, pero no ruido. En cambio, a las personas nos influyen ambas variables.

Karma Peiró y Ricardo Baeza-Yates, ¿Pueden los algoritmos ser más justos que las personas?, lab.cccb.org 18/01/2022

Aixa es una niña de cinco años que llega a Urgencias de un hospital acompañada de su abuela. La menor presenta claros síntomas de maltrato y contusiones por todo el cuerpo. La mujer explica a la doctora que fue golpeada por sus padres. Para deducir si existe riesgo de reincidencia y evitarle nuevas palizas a la niña, la doctora plantea preguntas sobre el escenario de los hechos: ha de decidir entre derivarla a los servicios sociales para que sea protegida judicialmente o devolverla a su hogar, donde podría repetirse el maltrato. Para ello, cuenta con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial (IA) que estimará la gravedad del caso y las medidas cautelares a partir de las respuestas obtenidas. Si la decisión final es que ha de ser separada de los padres, Aixa no regresará a casa esa noche, pasará por centros de menores y casas tuteladas, donde adultos desconocidos se harán cargo de sus necesidades básicas durante los próximos años y hasta que alcance la mayoría de edad.

Cuando en 2018 la escritora y matemática Cathy O’Neil visitó el CCCB para presentar su libro Armas de destrucción matemática, lanzó una pregunta al público: «¿Quién sería capaz de decidir si una menor que ha sido maltratada debe o no regresar a su hogar, con la buena intención de protegerla de futuros golpes?». La audiencia permaneció muda, sin saber qué responder. «En Estados Unidos, un algoritmo lo está decidiendo», añadió. En ese momento, seguro que entre el público muchos se preguntaban: Pero… ¿cómo puede saber un algoritmo si la menor va a recibir otra paliza antes de que ocurra? Y segundos más tarde, la propia O’Neil respondió: «No lo puede saber, pero está ocurriendo».

Hace tres años la pregunta podría haber parecido provocativa y lejana, pero actualmente este tipo de herramientas operan en la mayoría de los países sin que la población sea consciente de ello. Los profesionales que llevan casos sociales toman a diario decisiones complejas sobre asuntos muy diversos. Antes del boom de la IA, se basaban en la experiencia propia acumulada durante años.

Obviamente, se equivocaban en sus decisiones, lo que podía generar graves consecuencias para las personas afectadas. Por ello ahora se espera que los sistemas inteligentes de IA nos ayuden a mejorarlas. Pero ¿qué sucede si la herramienta de IA ofrece un resultado diferente al del especialista? ¿Cuál prevalecerá? Si el algoritmo decide que Aixa corre un riesgo alto y la doctora no lo considera tan grave como para separarla de su núcleo familiar, ¿se atreverá a enviar a la niña a casa?

Sabemos que la IA no es perfecta y que hasta el mejor sistema inteligente comete errores. Por tanto, cabe preguntarnos: ¿Qué grado de confianza se le concede a la máquina y qué confianza se tiene en la experiencia del profesional? Para dar una respuesta, tal vez debiera analizarse cuál de las dos decisiones –la humana o la de la máquina– tiene más sesgo y más ruido (es decir, mayor varianza en las decisiones). Esto dejando de lado la tendencia humana a aceptar las recomendaciones de un sistema que creemos inteligente.

Karma Peiró y Ricardo Baeza-Yates, ¿Pueden los algoritmos ser más justos que las personas?, lab.cccb.org 18/01/2022

En los años ochenta del siglo XX, investigadores como Allen y Beatrice Gardner, David Premack o Duane Rumbaugh publicaron resultados de trabajos con chimpancés en los que afirmaban que habían logrado comunicarse con ellos utilizando el lenguaje de signos. Sin embargo, el éxito mediático se lo llevó la gorila Koko, entrenada por la psicóloga animal Francine Patterson. Su cuidadora afirmó que el animal había aprendido más de 1.000 palabras en lenguaje de signos y que era capaz de mantener conversaciones. ¿Realmente fue así? Los resultados dieron lugar a muchas suspicacias. Para empezar nunca se ha visto que en su hábitat natural los gorilas utilicen un lenguaje propio, por lo tanto se trata de una capacidad fruto de la intervención humana, de la misma forma que en un circo un tigre puede saltar por un aro en llamas o una foca jugar con una pelota en la nariz, porque han sido entrenados para ello. Se puede argumentar que no es algo propio, pero puede aprender un lenguaje y utilizarlo. Aquí vuelven los problemas. Es cierto que Koko interaccionaba con su cuidadora con el lenguaje de signos, pero nunca formuló una pregunta ni inició una conversación, simplemente respondía a los gestos de la psicóloga… igual que hace un animal amaestrado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta incómoda. ¿Era Kokoconsciente de que utilizaba un lenguaje y se estaba comunicando, o para ella solo era un juego? Lo lógico si hubiera sido consciente de que tenía un lenguaje es que, además de formular preguntas, hubiera tratado de desarrollar signos nuevos para elaborar un discurso propio, o que hubiera transmitido ese lenguaje a otros gorilas, pero nada de esto sucedió. Pasado el tiempo y el entusiasmo inicial, y analizando los resultados con fría objetividad, todo parece indicar que nos encontramos ante una gorila especialmente hábil en aprender comportamientos (en este caso, determinados gestos), pero que nunca fue capaz de tener un diálogo real ni de ser consciente de haber adquirido un lenguaje. El hecho de que no se hayan repetido estos resultados con ningún otro gorila o simio y que una vez fallecida Koko el proyecto se cancelara parece reafirmar la idea de que tenemos un ejemplo de un animal muy bien entrenado, pero no de una comunicación compleja entre especies.

Con el lenguaje de los cetáceos estamos ante un dilema similar. Parece evidente que utilizan un sistema de sonidos para comunicarse. Somos capaces de distinguir diferentes idiomas y dialectos, incluso utilizan nombres para dirigirse entre ellos, pero después de décadas de investigaciones, nadie ha sido capaz de descifrar este lenguaje o de mantener una conversación con un mamífero marino utilizando su propio lenguaje o cualquier otro. Por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, el lenguaje simbólico sigue siendo patrimonio de la especie humana y que no podemos compartir con ninguna otra especie.

J. M. Mulet, No entendemos a los animales, El País Semanal 20/01/2022

Nos conectamos al móvil por necesidad, pero la mayoría de las veces lo usamos porque no podemos dejar de hacerlo. Y sentimos un vacío dentro, como en Hollow Inside, aquella canción de Buzzcocks. Pero cada vez más voces avisan que asistimos desarmados a una batalla implacable: la que se da entre nuestra pobre voluntad y una infraestructura de persuasión industrializada.

Hace tiempo que leemos estas advertencias. No hay para tanto, queremos creer. En mi móvil, en mi tableta, en todas mis pantallas mando yo, nos decimos. Pero la mayoría no sabemos nada de tecnología y muchas de las voces que denuncian estos abusos son los expertos que han construido estas herramientas de distracción masiva. “Es como si tomaran cocaína para el comportamiento y la esparcieran por toda la interfaz. Eso es lo que hace que vuelvas y vuelvas y vuelvas”, dijo Aza Raskin, exempleado de Mozilla. “Aunque no lo digamos en voz alta, deseamos en secreto que todos y cada uno (de los usuarios) se enganchen diabólicamente a nuestro producto”, reconoce Nir Eyal en su libro Enganchado. “El scroll del móvil está basado en el diseño de máquinas tragaperras, porque están específicamente diseñadas para mantenerte pegado a ellas el mayor tiempo posible”, según Adam Alter, autor de Irresistible. ¿Quién nos ha convertido en yonquis tecnológicos?

James Williams es una de esas mentes brillantes. Trabajó en Google hasta que tomó conciencia del impacto del diseño adictivo de algunas tecnologías digitales. Pensó que era un tema urgente del que hablar, pero se dio cuenta de que aún no había lenguaje para entender lo que estamos viviendo. Entonces dejó la compañía y se largó a la Universidad de Oxford. “¿Por qué vas a un lugar tan viejo para estudiar algo tan nuevo?”, le preguntó su madre, según relata Williams en su libro Clics contra la humanidad. Libertad y resistencia en la era de la distracción tecnológica (Gatopardo Ediciones). La respuesta es que marchó para adquirir herramientas de análisis sobre el estrecho margen de libertad que nos deja la turboeconomía de la atención. Para Williams, estamos ante un tiempo nuevo, lleno de hiperoptimismo e ignorancia ante las consecuencias de este tipo de economía. Y debemos pensar sobre ello y actuar al respecto, o llegaremos a “un punto sin retorno que nos puede llevar a la indigencia intencional”, advierte.

Paseando por una exposición sobre la publicidad de cigarrillos en los inicios del siglo XX en la Fundación Vila Casas de Barcelona, un cartel llama la atención: es la imagen de una dulce madre ofreciendo un pitillo a su hijo. El asombro lleva a la risa, pero después pensamos que no es tan raro. Al fin y al cabo, hasta hace apenas unas décadas el cigarrillo era un símbolo de modernidad. Por eso las tabacaleras fueron una de las industrias más poderosas del mundo, un negocio que creció libre y tramposo hasta que se legisló el uso del tabaco. Hasta entonces, el cigarrillo —que hizo felices a muchos y destruyó la salud a tantos— era omnipresente en bares, calles, oficinas, lavabos y dormitorios. Las empresas tabacaleras de ayer —como las empresas tecnológicas hoy— fueron imperios que definieron su propia contemporaneidad. Revolucionaron hábitos sociales usando la publicidad como principal herramienta de penetración, y su poder fue tal que fuerzan (forzaron) nuevos debates y legislaciones al respecto. Del envolvente humo de los cigarrillos se acordó el senador demócrata por Connecticut (EE UU) Richard Blumenthal al escuchar a Frances Haugen, miembro del departamento de integridad cívica de Facebook, testificar en el Congreso contra la compañía. Ante la retahíla de abusos, Blumenthal dijo que las maniobras del gigante tecnológico le parecían “sacadas de una página del manual de la industria del tabaco” por ocultar al público sus propias investigaciones sobre prácticas dañinas.

Mar Padilla, Dale otra calada al móvil, El País 22/01/2022

1.- Convertirnos en ateos de la moralidad.

2.- Promover la cooperación en lugar de la competición.

3.- Extirpar la moralidad de la vida pública.

4.- Fomentar la creación de instituciones que mantengan bajo control nuestros instintos morales.

5.- Rediseñar las instituciones políticas para reducir el enfrentamiento.

6.- Despolitizar nuestras vidas. Hay mucha vida más allá de la política.

7.- Expulsar el adoctrinamiento de la vida pública, educación incluida.

8.- Fomentar el escepticismo, la crítica racional y la duda razonable: “si todo el mundo puede estar equivocado, nadie puede reclamar un poder especial para decidir lo que está bien o mal.”

9.- Admitir que el intento por suprimir los errores, a través de los conocidos como Ministerios de la Verdad o fact-checkers, tiene mucho mayor peligro que dejarlos circular libremente.

Último capítulo de Los peligros de la moralidad de Pablo Malo

Roberto Colom, ¿Quién tirará la primera piedra?, blog de Roberto Colom 05/11/2021

Si Michel Foucault hubiera sobrevivido al azote del sida y hubiera resistido hasta la invención de la triterapia tendría hoy 93 años: ¿habría aceptado de buen grado haberse encerrado en su piso de la rue Vaugirard? El primer filósofo de la historia en morir de las complicaciones generadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida nos ha legado algunas de las nociones más eficaces para pensar la gestión política de la epidemia que, en medio del pánico y la desinformación, se vuelven tan útiles como una buena mascarilla cognitiva.

Lo más importante que aprendimos de Foucault es que el cuerpo vivo (y por tanto mortal) es el objeto central de toda política. Il n’y a pas de politique qui ne soit pas une politique des corps (no hay política que no sea una política de los cuerpos). Pero el cuerpo no es para Foucault un organismo biológico dado sobre el que después actúa el poder. La tarea misma de la acción política es fabricar un cuerpo, ponerlo a trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso a través de las que ese cuerpo se ficcionaliza hasta ser capaz de decir “yo”. Todo el trabajo de Foucault podría entenderse como un análisis histórico de las distintas técnicas a través de las que el poder gestiona la vida y la muerte de las poblaciones. Entre 1975 y 1976, los años en los que publicó Vigilar y castigar y el primer volumen de la Historia de la sexualidad, Foucault utilizó la noción de “biopolítica” para hablar de una relación que el poder establecía con el cuerpo social en la modernidad. Describió la transición desde lo que él llamaba una “sociedad soberana” hacia una “sociedad disciplinaria” como el paso desde una sociedad que define la soberanía en términos de decisión y ritualización de la muerte a una sociedad que gestiona y maximiza la vida de las poblaciones en términos de interés nacional. Para Foucault, las técnicas gubernamentales biopolíticas se extendían como una red de poder que desbordaba el ámbito legal o la esfera punitiva convirtiéndose en una fuerza “somatopolítica”, una forma de poder espacializado que se extendía en la totalidad del territorio hasta penetrar en el cuerpo individual.

Durante y después de la crisis del sida, numerosos autores ampliaron y radicalizaron las hipótesis de Foucault y sus relaciones con las políticas inmunitarias. El filósofo italiano Roberto Espósito analizó las relaciones entre la noción política de “comunidad” y la noción biomédica y epidemiológica de “inmunidad”. Comunidad e inmunidad comparten una misma raíz, munus, en latín el munus era el tributo que alguien debía pagar por vivir o formar parte de la comunidad. La comunidad es cum (con) munus (deber, ley, obligación, pero también ofrenda): un grupo humano religado por una ley y una obligación común, pero también por un regalo, por una ofrenda. El sustantivo inmunitas, es un vocablo privativo que deriva de negar el munus. En el derecho romano, la inmunitas era una dispensa o un privilegio que exoneraba a alguien de los deberes societarios que son comunes a todos. Aquel que había sido exonerado era inmune. Mientras que aquel que estaba desmunido era aquel al que se le había retirado todos los privilegios de la vida en comunidad.

Roberto Espósito nos enseña que toda biopolítica es inmunológica: supone una definición de la comunidad y el establecimiento de una jerarquía entre aquellos cuerpos que están exentos de tributos (los que son considerados inmunes) y aquellos que la comunidad percibe como potencialmente peligrosos (los demuni) y que serán excluidos en un acto de protección inmunológica. Esa es la paradoja de la biopolítica: todo acto de protección implica una definición inmunitaria de la comunidad según la cual esta se dará a sí misma la autoridad de sacrificar otras vidas, en beneficio de una idea de su propia soberanía. El estado de excepción es la normalización de esta insoportable paradoja.

Paul B. Preciado, Aprendiendo del virus, El País 28/03/2020

La primera es el determinismo metafísico o, expresado con otro adjetivo, el determinismo nomológico. Afirma que una vez que tenemos el pasado y las leyes de la naturaleza, el futuro es único y está ya dado. La idea guía es que la forma de la técnica moderna, la máquina, define una forma social maquinística, autoritaria. Las formas de determinismo nomológico que encontramos más popularizadas son las de las diversas formas de marxismo cientificista que se extendieron a comienzos del siglo pasado, en particular la idea de que, como he citado antes, las fuerzas de producción determinan las relaciones de producción y estas las demás relaciones sociales e ideológicas. Algunos textos de Marx, especialmente en el Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política (1859) parecen inducir esta forma de determinismo.

El famoso texto de Marx es:

“En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia.”

La tesis de Marx puede interpretarse estrictamente como determinismo tecnológico o no. Cohen interpreta que las fuerzas de producción, que contienen el grado de desarrollo de la tecnología son, a su vez, resultado de la acción humana que expresa en el conocimiento y la técnica su modo particular de existencia, por lo que estaría planteando más bien una tesis dialéctica. En todo caso no voy a entrar en esta controversia y daré por válida la idea de que al menos algunas formulaciones del marxismo son modalidades de determinismo nomológico. Las tesis del determinismo nomológico han sido popularizadas en el siglo pasado por autores muy influyentes como Lewis Mumford, Siegfried Giedion, Jacques Ellul e Iván Illich:

Afirma Jacques Ellul:

La máquina se sitúa en un orden de cosas que no está concebido para ella y, por esta razón, crea la sociedad inhumana que hemos conocido. Es antisocial con relación a la sociedad del siglo XIX, y el capitalismo no es más que un aspecto de este profundo desorden. Para reestablecer el orden es necesario, en realidad, poner en cuestión de nuevo todos los aspectos de esta sociedad, que poseía sus estructuras sociales y políticas, sue arte y su vida, sus organismos comerciales; ahora bien, abandonada a sí misma, la máquina trastorna todo aquello que no puede soportar el enorme peso, la ingente estructura del universo maquinista. (Ellul, 1954, pg. 9)

Fernando Broncano, Tres clases de determinismo tecnológico, El laberinto de la identidad, 16/'172022

E

Esta oración es falsa.

Esa es una de las paradojas más populares e ilustrativas: de ser realmente falsa, lo que la oración enuncia es verdad pero si la falsedad enunciada es real, la oración no puede ser falsa.

Paradoja viene de las palabras en latín y griego que significan 'lo contrario a la opinión común' y es, según el diccionario de la Real Academia...

2. f. Hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica.

3. f. Ret. Empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí, como en "mira al avaro, en sus riquezas, pobre".

Las hay de varios tipos, pero lo que suelen tener en común es que nos hacen detenernos a pensar, así sea por sólo un instante, como "para llegar rápido, nada mejor que ir despacio".

Pero otras nos han acompañado durante años, a veces siglos, y en ocasiones ha impulsado importantes avances en la ciencia, la filosofía y las matemáticas.

1. La paradoja del barco de Teseo

2. La paradoja de Aquiles y la Tortuga

3. La paradoja de Russell

Dalia Ventura, 3 paradojas que les quitan el sueño a los matemáticos y los filósofos, bbc.com, 07/01/2018

En 1930, después de años de disputas intelectuales, se organizó un congreso matemático en la ciudad de Königsberg (hoy Kaliningrado, en Rusia), ciudad natal de Hilbert. En las discusiones de clausura, un joven matemático austríaco se armó de valor y levantó la mano para intervenir. Ante la mirada expectante de aquellos grandes sabios, Kurt Gödel (28 de abril de 1906 – 14 de enero de 1978) hizo una afirmación demoledora: estaba a punto de completar una demostración que ponía fin a la discusión, ya que probaba formalmente que ningún sistema podría ser a las vez consistente, recursivo y completo, es decir, el programa de Hilbert era imposible de concluir.

Solo un año después publicó el artículo Sobre proposiciones formalmente indecidibles de Principia Mathematica y sistemas relacionados Allí Gödel demostró, de forma compleja y tremendamente minuciosa, su Primer teorema de Incompletitud, que dio al traste con el programa de Hilbert. Corroboró que, sea cual sea el sistema definido, si está construido de forma que no quepan contradicciones, existirán en él enunciados de los que nunca se podrá demostrar ni su falsedad ni su veracidad. La demostración de Gödel marcó un punto de inflexión en la historia de las matemáticas.

La libertad del propietario puede resumirse en una frase bastante repetida: no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Es decir, lo contrario a la convivencia y la comunidad. Por eso, este tipo de discursos suele tener más éxito en lugares con unos altos niveles de segregación urbana, escolar o sanitaria. Hace falta romper el espacio social común para lanzar el mensaje de que cada persona puede desarrollar su proyecto vital o laboral sin los demás. La libertad que se defiende esconde otras cuestiones vinculadas al modelo económico neoliberal, como desregulación, privatización y, la que menos se pronuncia, acumulación. Ese el verdadero dilema.

La Revolución Francesa inició la era de la redistribución, un concepto que alcanzó su mayor consenso en el siglo XX. Desde la doctrina social de la Iglesia al socialismo real, pasando por el New Deal o el Estado del bienestar, parecía el objetivo de cualquier país. Si uno quiere acabar con una idea hegemónica, no hay que presentarse a las elecciones, sino cambiar el sentido común. La clave es desligar libertad de igualdad y fraternidad para enfrentar el primer concepto a los otros dos a través de lo que los diferencia. La igualdad y la fraternidad siempre necesitan del otro, mientras que la libertad puede negarlo. La mejor herramienta para hacerlo es la propiedad. Concretamente, el modelo más extendido: la vivienda.

La rebelión de los propietarios tuvo lugar en California en los años setenta. El círculo virtuoso de la posguerra estaba comenzando su declive. El principal problema económico era la inflación, que se comía los salarios y, sobre todo, las pensiones de las personas que habían trabajado en los años dorados. Una de esas personas era Howard Jarvis, un jubilado que había combinado su trabajo con el interés por la política y que, en 1978, lanzó la propuesta 13, una iniciativa popular destinada a cambiar el mundo. El contenido era sencillo: dejar al mínimo el impuesto sobre la propiedad y dificultar los futuros aumentos de impuestos. La leyenda dice que Jarvis, presidente de la Asociación de Contribuyentes, se inspiró en el discurso de Howard Beale en Network: «Estoy más que harto y no pienso seguir soportándolo». Se trataba de movilizar el enfado de la clase media contra la situación económica, la integración y una sentencia que redistribuía los fondos escolares, financiados precisamente por los impuestos locales a la propiedad, para defender la igualdad de oportunidades entre las diferentes zonas.

Ayudado por las potentes asociaciones de propietarios californianas y el sector inmobiliario, elaboró una agresiva campaña de comunicación que ha llegado hasta nuestros días. Con apelaciones míticas a los Padres Fundadores o al Motín del Té (Boston Tea Party), Jarvis presentaba su lucha como el pueblo contra los políticos elitistas y despilfarradores y, de paso, contra los que se aprovechaban de las ayudas públicas. “Por qué la Administración tiene que decidir qué hacer con nuestro dinero” o “por qué tenemos que pagar los servicios de otros y que no usamos” son frases aún vigentes, lo mismo que otro recurso propagandístico: los casos extremos de personas arruinadas por los excesivos impuestos. Normalmente, jubilados como Jarvis.

Hubo advertencias sobre los problemas que la iniciativa iba a provocar no sólo en la educación pública de California, sino en todo el tejido social. No sirvió de nada. La propuesta 13 triunfó y fue el inicio de un problema de desigualdad que, 40 años después, es sangrante en las grandes ciudades del Estado, como Los Ángeles o San Francisco. No es un error, sino el modelo. Dos años más tarde, el exgobernador de California, Ronald Reagan, dirigió una rebelión de propietarios a nivel nacional escudado por el programa de televisión Libertad para elegir, presentado por Milton y Rose Friedman. Irónicamente, en la televisión pública estadounidense. El debate sobre los impuestos se convertía en terreno minado. Podía comenzar la demolición del Estado del bienestar porque, frente a la redistribución, ya no estaba la desagradable acumulación, sino la libertad. Y hasta hoy.

Jorge Dioni López, La libertad de los propietarios, El País 13/01/2022