Noche de difuntos. Escribo estas líneas que acaso publicaré en unos días, si aún me restan ganas para corregir lo que tal vez solo deba decirse en rápido e impensado exabrupto. Porque en anteriores entradas de este blog quedó una pregunta en suspenso que ni por asomo traslució en ellas, pero que ahora puedo revelar. Mi pluma, es decir, mis dedos sobre el teclado en cierto momento quedaron paralizados sin saber si teclear o no la cuestión que, una vez decidido a hacerlo, incorporé al texto para de nuevo, como entumecidos pensamiento y manos, borrar del papel ficticio, de la fantasmagoría de papel que persistía en la insomne pantalla. Las razones siguieron su curso sin que la torpeza de la pregunta las interrumpiera. Pero esta ha permanecido clavada en mi mente. Pues era la sombra de una duda más que incómoda.

Fue la sospecha de que yo mismo era incapaz de creerme lo que decía. Es decir, acababa de aseverar que el pensador estoico, y me basaba en la interpretación que de Marco Aurelio y Epicteto hacía Hadot en su hermoso libro, no era trágico. Aún más, que ellos se hallaban en el punto opuesto del alma trágica. Su visión era, y en estos días que estoy terminando mi enésima relectura de las Disertaciones por Arriano de Epicteto he podido confirmarlo, la de quien enarbola una plácida fe en la bondad del universo. En esta suerte de bondad universal una apropiada educación, a fuerza de razón bien entrenada, puede reintegrarnos. En una primera lectura, y parece muy obvio de tan bien presentado y repetido por sus textos, el cosmos es para los estoicos eso, cosmos, pero además, es bueno. Desprende bondad, contra todas las apariencias. No puede haber abatimiento, fracaso o definitiva frustración del sujeto que se estrella contra el todo. Es decir, no hay sangrante diferencia, sino una mansa identidad última que elimina todo conato de tragedia en el sistema del estoicismo. El mal se apaga en la bondadosa inmensidad y armonía del cosmos. Estamos en el fondo hablando de una suerte de teodicea pagana.

Pero durante segundos lo dudé. Me pregunté, inquieto, si eso era verdad. Porque, hay, como en los actos fallidos que describe Freud, en los que nos traiciona el inconsciente, elementos que inducen a creer que no es oro todo lo que reluce. Albergo el vago recuerdo del bello escrito de María Zambrano dedicado a Séneca y alguna que otra frase extraída del propio libro de Hadot y de las Meditaciones del emperador filósofo. Es cierto, las cosas como son, que leyendo ahora a Epicteto no veo más que bondad y armonía, aunque siempre, eso sí, en un ir contracorriente del que no se desprende ni un solo atisbo de queja, de exhibicionismo, de insinceridad. Todo se acaba disolviendo en el axioma de la bondad del orden último en que se fundamenta el cosmos.

Sin embargo, en el propio Epicteto albergo la sospecha de que tanto optimismo justificando tanto fatalismo esconde gato encerrado. Para empezar, hay una deriva hacia terrenos antropológicos de la vieja ontología platónica, eludiéndola, cuando esta nunca priorizó lo antropológico respecto a lo ontológico (de hecho funda la pregunta por el ser como lo principal en la filosofía). Para Platón, por mucho que escribiera sobre pedagogía, esta se entendía solo a la luz y bajo el sol, nunca mejor dicho, del ser. Lo más importante que la filosofía debe hacer, lo prioritario y fundamental, es pensar el ser. Para ello establecía diversos caminos, recordemos, como la dialéctica que en él deja de ser meramente aporística y disolvente, pero tampoco se trata de una dialéctica logicista, lineal, conclusiva, por lo menos, en el recuerdo que uno tiene de ciertos diálogos cuya relectura aguarda con ansias para los próximos tiempos pandémicos (es de lo mejor que puede releerse de cuanto ha producido nuestra triste humanidad). La gracia esencial de ellos es un carácter a menudo abierto que en todo caso define dibujando círculos en torno de aquello que indaga y que en principio inicia una tarea condenada a estar felizmente inacabada. Platón no pudo escribir tratados porque habría sido incoherente con su visión tanto del ser como del modo de pensarlo. Aquí Platón, más que responder al perfil de un sistemático metafísico podría interpretarse, y así lo hace Jaspers en su truncado proyecto de historia de la filosofía (tres volúmenes en Tecnos), como casi otro mago de la teología negativa. Apunta al ser, siempre dejándole ser, dejándole espacio, sin agotarlo.

Hay, pues, motivos en Platón para presentir una inabarcable anchura en el mundo que el estoico, y esta es mi tesis, se torna… desolación. Ahora es cuando podemos volver a preguntarnos si realmente su “sistema” había abandonado por completo la tragedia. ¿Es el estoicismo la consecuencia de una soterrada reaparición de lo trágico en una cosmovisión platónica? Porque mi impresión es que, y confieso no tanto haberla constatado en Epicteto pero sí, y mucho, en Marco Aurelio y en Séneca, en ellos la bondad del mundo parece un dogma que han adoptado porque sí, como una fe del carbonero, como una respuesta que se asume cual credo que les permite asirse a algo firme en medio de lo que tiene todas las trazas de ser nada ordenado, ni bello ni bueno, y quizás, ni siquiera verdadero. El estoico es hijo de este fracaso de un mundo carcomido por el horror. Su respuesta es respuesta al horror y por tanto porta el sello del horror. Con absoluta armonía, con una mansa sonrisa, llenos de paz y seguridad en el momento fatal, muriendo sin aspavientos, paganamente (no cristianamente, cuidado), impávidos: sin mover un músculo de la cara. Así, sin más… porque es lo que merece el mundo. Sin llegar, pues, a resentimiento, es algo más hondo, es desolación, es abandonar algo que irradia mal y dolor, pero cuya cura ha sido el empeño en voltearlo y mirarlo desde la perspectiva del orden y de la bondad.

Esta fijación estoica con el que era el sumo bien trascendente platónico ahora convertido en justificación y norte moral para el comportamiento humano, para el hacerse humano, para el postular eso que llamamos “hombre” y a partir de ello inventar la educación moderna en los primeros siglos de la era cristiana, mucho antes de la modernidad, ha elegido otro foco de atención que lo acaba de consagrar todavía con mayor fuerza como filosofía de la modernidad a destiempo: el hombre. Sí. Porque en la actualidad la filosofía se debate entre dos polos: ontología o antropología. Como aquí, además, hablamos de pedagogía, diremos que en un primer parecer esta existe si el centro del universo se torna el que fuera centro de la modernidad: el hombre, el sujeto, la humanidad. Pero por el camino se pierde algo, algo fundamental. Para empezar el estoico ha perdido a Platón, no tanto al Platón considerado más dogmático y que hemos retratado en anteriores entradas, obrador de constructos racionales, sino el de la lectura de la filosofía del ser de Jaspers, ontológica, que resalta su cualidad de perseguidor de lo que sabe difícilmente ajustable a razones, de lo que tiene que dejarse ser, con un margen propio de incertidumbre que el filósofo debe respetar para, paradójicamente, mejor aproximarse.

Dudo que el estoico no sea consciente de esto. Esto, que es una tragedia que vive, la de una pérdida inconmensurable, un fracaso por el que se descarta el empeño de Platón de indagar el ser, tanto en la vertiente más lógica y conceptual, como en la más aproximativa y circular, pasa una callada factura e hiere los días y aparentes seguridades del estoico. El mundo y la historia, seguramente, no dejaron ni a Séneca ni a Marco Aurelio otra oportunidad que leer esos egregios textos del pasado y sospechar que ya no era posible volver a ellos, no era posible repetir la hazaña con sincero aplomo, virginalmente, como lo habían logrado los griegos. El mundo se había llenado de tinieblas, de caos, de un modo parecido al nuestro. Roma era ya una sociedad global. En los murales de las casas de ricos en Pompeya hay pinturas que representan escenas del África negra, de regiones tropicales y de la India. Hay grafitis en lengua latina escritos con caracteres griegos. El mundo era ya magno e inaccesible desde muchos puntos de vista. Era ingente la acumulación de textos, de doctrinas, de bibliotecas y libros, de escuelas y academias de enseñanza. Pululaban los profesores, los jóvenes ricos romanos viajaban a Grecia a formarse (con maestros griegos, como se había formado Marco Aurelio). El mundo había adquirido un carácter fuertemente caótico, incomprensible, relativista, mestizo y muy hostil en las ciudades, pero también en el campo. Un mundo con una burocracia muy compleja, aún esclavista, de economía y productividad boyante, con un orden legal firmemente estipulado, un mundo de ingenieros, de constructores, de inventores.

Por otro lado los cristianos avanzaban, causando el asombro de muchos por sus histriónicas hazañas que parecían buscar la muerte a la primera de cambio. A Marco Aurelio le horrorizó el modo en que le contaron que habían ido a la muerte unos rebeldes cristianos en alguna ciudad francesa, el modo en que histéricamente se arrojaban ellos mismos a las fauces de los leones, como quien dice. Nada de esa discreta mesura que él profesaba. Pero, la cuestión es si esa discreta mesura era respuesta, un producto cuya razón de ser estribaba en constituir una reacción a todo ese caótico mundo social desprovisto de la unidad y la orientación de que las anteriores sociedades dotaban a sus miembros.

Quizás el estoico solo pudo refugiarse en fantasmas. Uno, por ejemplo, el propio hombre, el propio ideal de una humanidad unida por la facultad de pensar que nos da la llave para una suerte de Reino de los Cielos. Sospecho que su atención dirigida a lo antropológico emana de la inseguridad y la imposibilidad de abordar lo ontológico, de un desconcierto por las “alturas”, de un vértigo incómodo que su tiempo favoreció, y que les obliga a centrarse en aquello más cercano que era esa dualidad de cuerpo y alma organizados por la razón, por el principio rector, por el auriga del carro en el Fedro de Platón. Fueron filósofos de urgencia en tiempo de urgencia.

Que un pensador acuda a la trinchera del sujeto ha sido un socorrido y fácil recurso para no pensar el abismo y aquí toda la bondad del sistema estoico, de la fe estoica, se tambalea, porque parece ahora reposar en algo tan poco firme como un dolor y un vacío. El estoicismo surge cuando el mundo se ha convertido en un vasto páramo, en un hostil desierto que hay que atravesar duramente. Y, por cierto, eso nos está ocurriendo ahora. Hablamos de un mundo enfermo, un mundo de profundo desconcierto y recelo, del mundo sin Dios del que tanto se comenta pero que no hemos asumido, como certeramente profetizó Nietzsche. De esto podemos afirmar que el estoicismo es filosofía de crisis, que surge cuando todo se derrumba, cuando enfermamos, cuando la muerte campa a sus anchas, cuando el mundo es manifiestamente malo, a las claras, bien a las claras. Y cuando más bondad el estoico ve en el mundo, menos bondad existe realmente. Esta es su tragedia, por mucho que su terapia consista en eludirla sin reprimirla haciendo auténticos juegos malabares con la razón.

Zambrano habla de esto mucho mejor que yo en torno a Séneca. Detecta este movimiento cuasi fatal en el alma del filósofo hispanorromano, esta tragedia que sin embargo vive mansamente, lo que le lleva a morir no como mártir, ni siquiera transmitiendo una gran lección o testimonio como Sócrates hizo con su muerte, sino dejándose ir sencillamente, sin teatralidad. Una tragedia que se calla con una serenidad que estremece.

Y además, los estoicos educan, pero educan a la desesperada, porque no pueden hacer otra cosa que unir su fe racional con sus obras en el contexto de sociedades de individuos aislados y mordidos por el desconcierto. Son un producto de mundos corruptos en todos los sentidos, enfermos crónicos, patológicos de cabo a rabo. Aspiran al bien empeñándose en verlo donde no lo hay. Esta es su tensión y como toda tensión es por lo menos una incipiente nota de tragedia.

Para terminar añado una nota sobre Marco Aurelio. En sus Meditaciones puede leerse, y cito de memoria, algo así: “O un caos de átomos como afirman los epicúreos o una razón universal, da lo mismo, aspira al bien”. Este aforismo es fundamental. Aquí cede el estoico, como a veces hace Séneca, a su “enemigo” epicúreo. Tengo fresco algunos aspectos del epicureísmo porque estoy leyendo De rerum natura de Lucrecio, en la edición crítica y versión rítmica de Agustín García Calvo. Saborear, aunque sea en sucedáneo, los magníficos hexámetros dactílicos del original latino, que leo en voz alta y que van elaborando una teoría materialista que cura del miedo a la muerte y a las enfermedades mediante la portentosa visión de un mundo de transformaciones casuales, sin sentido, cambios que son solo cambios, y que si se asumen con franqueza y hondura, pueden aliviar. Es decir, la ingente procesión de azarosas combinaciones y sucesiones de formas y materias a partir de átomos que explican los fenómenos atribuidos al alma, a los sentidos, al pensamiento, cuando va entrando en el corazón de uno, va ciertamente aliviando, calmando muchos dolores. Aquí la operación terapéutica es justo contraria a la del estoico. No es la imagen y la fe en un orden (bueno) en el que integrarse, un orden en el que todo se transforma pero como parte de una armonía que hace que eso mayor que se transforma sea el cuerpo verdadero al que debemos mirar, el cosmos; sino que ahora el consuelo viene de la mano de una naturaleza interiormente caótica, también de sucesiones en las que hay que asumir que uno está y que por tanto empieza y termina (muere), pero que, de manera bien distinta, es esencialmente un bullicio, un orden que se apoya en un desorden previo, en la casualidad, sin una norma o racionalidad básica y motriz. Pensar intensamente en que la naturaleza de las cosas o la realidad sean esto cura de espantos, por otra vía, pero de un modo efectivo. Significativamente, aquí el mundo no necesita justificarse como bueno ni malo, ni echar mano de un orden interno y racional de carácter bondadoso. A lo sumo es neutro. Y quizás incluso en las primeras horas, para algunos, horrible. Un puro caos. De hecho, para el epicureísmo el principio de la ética es el placer, lo cual no vale para el estoico porque el placer es algo efímero, no permanente, y el estoico se aferra a lo que considera permanente. Tampoco el sujeto tiene una consistencia real con la misma fuerza que para el estoico.

Ciertamente, ambas escuelas helenísticas constituyen dos modos de terapia para sociedades despojadas de sus viejas armas, en las que la ontología había sido sustituida por la erudición y el dogmatismo, y el pensamiento se había tenido que desplazar a lo antropológico. Aquí sí hay, pues, un alejamiento de Platón, aunque quizás se volviera a la idea de una filosofía encarnada en las propias obras y no escrita, más cercana a Sócrates que a Platón. El caso es que a Marco Aurelio se le escapa, como en un lapsus freudiano, que tal vez, quizás, Epicuro tuviera razón y después de todo, solo haya caos. Pero a estas alturas eso ya no le importa demasiado.

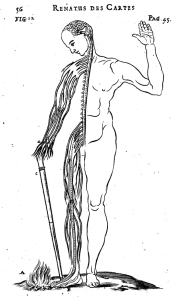

Un producto especialmente llamativo era los autómatas, muñecos mecánicos capaces de moverse, saludar, adoptar distintas poses e incluso “cantar” o “hablar”. De alguna manera. el propio hombre construía seres a su imagen y semejanza. Al igual que hoy puede pasar con los ordenadores, que utilizamos como modelos para intentar explicar cómo funciona el cerebro o incluso todo un organismo, los hombres de la época de Descartes utilizaron estas máquinas, la tecnología disponible más sofisticada, para explicar el universo y los propios seres vivos. Así los astrónomos utilizan los relojes para explicar el movimiento de los planetas y construyen pequeños modelos del movimiento de los componentes del sistema solar basados en mecanismos de relojería. Del mismo modo, los estudiosos de la Biología, intentan entender los seres vivos como máquinas creadas por Dios. Galileo había comparado los huesos y articulaciones del cuerpo a un sistema de poleas y William Harvey había aclarado la circulación sanguínea explicando el corazón como un sistema de bombeo y las arterias, capilares y venas como las tuberías por las que discurre la sangre. Descartes se propuso hacer algo similar para el cerebro humano.

Un producto especialmente llamativo era los autómatas, muñecos mecánicos capaces de moverse, saludar, adoptar distintas poses e incluso “cantar” o “hablar”. De alguna manera. el propio hombre construía seres a su imagen y semejanza. Al igual que hoy puede pasar con los ordenadores, que utilizamos como modelos para intentar explicar cómo funciona el cerebro o incluso todo un organismo, los hombres de la época de Descartes utilizaron estas máquinas, la tecnología disponible más sofisticada, para explicar el universo y los propios seres vivos. Así los astrónomos utilizan los relojes para explicar el movimiento de los planetas y construyen pequeños modelos del movimiento de los componentes del sistema solar basados en mecanismos de relojería. Del mismo modo, los estudiosos de la Biología, intentan entender los seres vivos como máquinas creadas por Dios. Galileo había comparado los huesos y articulaciones del cuerpo a un sistema de poleas y William Harvey había aclarado la circulación sanguínea explicando el corazón como un sistema de bombeo y las arterias, capilares y venas como las tuberías por las que discurre la sangre. Descartes se propuso hacer algo similar para el cerebro humano. Usó la teoría sobre el movimiento de los fluidos hidráulicos para explicar la función del cerebro y el comportamiento de los animales pero esa explicación mecanicista de los procesos biológicos generó un enorme debate. Sin embargo, él consideraba que los mecanismos cerebrales controlaban el comportamiento humano tan solo en la medida que era similar al de las bestias pero esta explicación no podría recoger algunas de las características del hombre como la inteligencia y el alma, que eran dadas directamente por Dios. Las capacidades exclusivas del hombre residían fuera del cerebro, en la “mente” un concepto muy solapado con el de “alma”. Descartes era un dualista que creía que la mente y el cuerpo eran entidades separadas.La importancia de Descartes en nuestro conocimiento del cerebro es que él argumenta que la única diferencia entre las máquinas y los animales es la complejidad de los mecanismos. Entre el hombre y los animales, la diferencia está en la posesión de un alma, una entidad a la que Descartes liga no solo la inteligencia sino también las emociones y la memoria. De esta manera, la gran mayoría de los comportamientos humanos, exceptuando aquellos en los que participa el alma, tienen analogías en las actividades de los animales y pueden por lo tanto ser estudiados a través de la investigación de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de los demás seres vivos.

Usó la teoría sobre el movimiento de los fluidos hidráulicos para explicar la función del cerebro y el comportamiento de los animales pero esa explicación mecanicista de los procesos biológicos generó un enorme debate. Sin embargo, él consideraba que los mecanismos cerebrales controlaban el comportamiento humano tan solo en la medida que era similar al de las bestias pero esta explicación no podría recoger algunas de las características del hombre como la inteligencia y el alma, que eran dadas directamente por Dios. Las capacidades exclusivas del hombre residían fuera del cerebro, en la “mente” un concepto muy solapado con el de “alma”. Descartes era un dualista que creía que la mente y el cuerpo eran entidades separadas.La importancia de Descartes en nuestro conocimiento del cerebro es que él argumenta que la única diferencia entre las máquinas y los animales es la complejidad de los mecanismos. Entre el hombre y los animales, la diferencia está en la posesión de un alma, una entidad a la que Descartes liga no solo la inteligencia sino también las emociones y la memoria. De esta manera, la gran mayoría de los comportamientos humanos, exceptuando aquellos en los que participa el alma, tienen analogías en las actividades de los animales y pueden por lo tanto ser estudiados a través de la investigación de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de los demás seres vivos.  En segundo lugar, como el comportamiento de un animal es fundamentalmente mecánico, puede ser entendido igual que entendemos cómo funciona un autómata y las causas y procesos de estos comportamientos deben ser racionales y sujetas a leyes naturales. En tercer lugar, como poseedores de mente, los humanos son únicos, son los únicos seres que pueden pensar, que tienen un lenguaje y los únicos que saben que existen. En la que puede ser la frase más famosa de la Filosofía occidental en su Discurso del Método, Descartes lo expresa como “Cogito, ergo sum”, “Pienso, luego existo”. Los animales al contrario que nosotros no tienen pensamiento abstracto, no experimentan estados emocionales reales como amor o remordimiento y son incapaces de pensar o responder voluntariamente. Para Descartes, los animales son máquinas, de una complejidad que supera nuestra imaginación pero máquinas estímulo-respuesta donde todos los procesos son involuntarios.

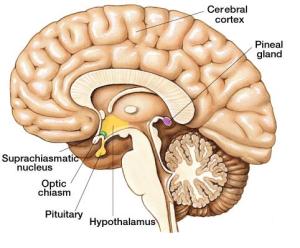

En segundo lugar, como el comportamiento de un animal es fundamentalmente mecánico, puede ser entendido igual que entendemos cómo funciona un autómata y las causas y procesos de estos comportamientos deben ser racionales y sujetas a leyes naturales. En tercer lugar, como poseedores de mente, los humanos son únicos, son los únicos seres que pueden pensar, que tienen un lenguaje y los únicos que saben que existen. En la que puede ser la frase más famosa de la Filosofía occidental en su Discurso del Método, Descartes lo expresa como “Cogito, ergo sum”, “Pienso, luego existo”. Los animales al contrario que nosotros no tienen pensamiento abstracto, no experimentan estados emocionales reales como amor o remordimiento y son incapaces de pensar o responder voluntariamente. Para Descartes, los animales son máquinas, de una complejidad que supera nuestra imaginación pero máquinas estímulo-respuesta donde todos los procesos son involuntarios. Por lo tanto —pensó— el alma debe tener un auténtico centro de control en el cerebro, uno que controle los movimientos de los espíritus animales a través del sistema nervioso y para ello propone que mente y cuerpo se comunican en un punto, la glándula pineal. Esta pequeña glándula sería la encargada de la producción de los espíritus animales que son los que llevarían información de una parte del cuerpo a otra. Descartes escribe así:

Por lo tanto —pensó— el alma debe tener un auténtico centro de control en el cerebro, uno que controle los movimientos de los espíritus animales a través del sistema nervioso y para ello propone que mente y cuerpo se comunican en un punto, la glándula pineal. Esta pequeña glándula sería la encargada de la producción de los espíritus animales que son los que llevarían información de una parte del cuerpo a otra. Descartes escribe así: También influyó que se encontrase rodeada por fluido cerebroespinal y cerca de los ventrículos que se consideraban el depósito de los espíritus animales. Descartes pensaba que los finos capilares de la pineal filtrarían las partículas más diminutas desde la sangre y las convertirían en espíritus animales al liberarse en los ventrículos. También pensaba que los nervios procedentes de los órganos sensoriales contenían unos filamentos finos dentro de sus largos canales y que cuando se tirase de ellos abrirían válvulas en las paredes de los ventrículos permitiendo a los espíritus animales entrar en los nervios y desde allí fluir hasta los distintos músculos y órganos. Además, la pineal podía oscilar —creía—dirigiendo los espíritus animales hacia aperturas específicas en las paredes de los ventrículos, como los cambios mediante válvulas en los fluidos que discurrían las tuberías con las que se movían los autómatas. En realidad, todo su sistema de funcionamiento del cerebro se basaba en las observaciones de las fuentes animadas de los jardines de Su Majestad

También influyó que se encontrase rodeada por fluido cerebroespinal y cerca de los ventrículos que se consideraban el depósito de los espíritus animales. Descartes pensaba que los finos capilares de la pineal filtrarían las partículas más diminutas desde la sangre y las convertirían en espíritus animales al liberarse en los ventrículos. También pensaba que los nervios procedentes de los órganos sensoriales contenían unos filamentos finos dentro de sus largos canales y que cuando se tirase de ellos abrirían válvulas en las paredes de los ventrículos permitiendo a los espíritus animales entrar en los nervios y desde allí fluir hasta los distintos músculos y órganos. Además, la pineal podía oscilar —creía—dirigiendo los espíritus animales hacia aperturas específicas en las paredes de los ventrículos, como los cambios mediante válvulas en los fluidos que discurrían las tuberías con las que se movían los autómatas. En realidad, todo su sistema de funcionamiento del cerebro se basaba en las observaciones de las fuentes animadas de los jardines de Su Majestad