De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad

Barcelona, Debate, 2014

Trad. de Joandomènec Ros

No acaban de entenderse las razones por las cuales la edición española del libro del joven historiador Yuval Harari, publicado primero en Israel y traducido luego a una treintena de lenguas, ha reemplazado el estupendo título de la edición inglesa (Sapiens) por uno que parece desvelar de entrada la tesis principal de su autor. Sea como fuere, Harari, que concibió el libro como extensión de la asignatura que impartía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se plantea ni más ni menos que contar la entera historia de nuestra especie desde un punto de vista razonablemente original y acaso provocativo, pero en todo caso ambicioso: uno que subraya la contingencia de nuestro desenvolvimiento sobre el planeta y abre el foco para incluir en su retrato a otras especies animales. En realidad, más que una historia, es unafilosofía de la historia. Y una que debe a disciplinas de desarrollo relativamente reciente, como la Historia Medioambiental, más de lo que confiesa. Pero vayamos por partes.

Este ambicioso trabajo, escrito en un lenguaje claro, que lo convierte en una obra de divulgación ensayística lejos de las necesarias oscuridades de los pies de página de la historiografía académica, empieza por subrayar que la especie Sapiens no fue, durante un tiempo, la única de su género sobre la faz de la Tierra. Otros Homo –del neanderthalensis al soloensis, el floresiensis y el denisova– coexistieron con nosotros, sin que pueda descartarse que otros parientes vayan apareciendo, como dice el autor poéticamente, «en otras cuevas, en otras islas y en otros climas» (p. 19). Sustituidos por el sapiens, o entrecruzados con él, estas especies terminaron por desaparecer. Pero el hecho mismo de su pasada existencia apunta hacia un secreto tan bien guardado como, en última instancia, distorsionador: la ausencia de parientes visibles hace que nos resulte más fácil imaginar que somos el epítome de la creación, separados por una enorme brecha del resto del reino animal. Desde el comienzo del libro, pues, Harari se empeña en una tarea de descentramiento de la perspectiva, cuya finalidad principal es que veamos al ser humano desde fuera, con un extrañamiento más propio del antropólogo que del historiador.

Son tres las revoluciones que estructuran el libro, que, no obstante, dista de seguir un estricto orden cronológico: la cognitiva, la agrícola, la científica. A menudo, sobre todo en la indagación del pasado más remoto, al autor no le duelen prendas a la hora de reconocer que no sabemos, sencillamente, por qué se produjo un determinado cambio o acontecimiento. De hecho, observa agudamente, la escuela materialista de la historia domina el análisis de muchos de sus segmentos tempranos por falta de información sobre el mundo sociopolítico de nuestros ancestros. Las causas de la revolución cognitiva son, así, inciertas; sus consecuencias, en cambio, fueron vastas.

Es en este punto donde Harari presenta la tesis central de su filosofía de especie. A su juicio, sea cual sea el origen exacto del lenguaje, su emergencia trae consigo una transformación fundamental en la vida de los seres humanos y –por extensión– en la del planeta. La razón es que el lenguaje posee una capacidad única para «transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto» (p. 37). Es mediante el lenguaje, pues, como podemos crear mitos comunes que nos confieren una capacidad también única: cooperar flexiblemente en gran número. Es a través de esas ficciones colectivas como podemos superar las constricciones de escala propias de la vida tribal. Son ficciones, porque «no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos» (p. 41). Que sean ficciones no significa que sean mentiras; más bien, son creencias compartidas que hacen posible la cooperación.

Harari no es el primero en poner el énfasis en el incremento de la cooperación como causa del salto evolutivo del ser humano que se produce con la revolución cognitiva, ni tampoco el primero en vincular el aumento en la densidad de los grupos sociales con el de nuestras capacidades cerebrales, o en subrayar la importancia del lenguaje. En una obra que trata de recoger toda la investigación previa sobre las características distintivas del ser humano, por ejemplo, Michael Tomasello enfatiza el papel del pensamiento representativo concertado, a su vez intensificado por la cooperación (1). También es sabido que la transmisión cultural dentro de los grupos y la influencia cultural entre ellos introducen un elemento de contingencia en el proceso evolutivo (2). La originalidad de Harari radica en subrayar el papel de las ficciones colectivas, por lo demás bien conocido entre los antropólogos, y popularizado por la famosa definición de la nación como «comunidad imaginada» debida a Benedict Anderson. También sería razonable encontrar aquí resonancias de los arquetipos universales de Carl Jung. En cualquier caso, es mérito de Harari conectar esos distintos puntos de una manera nueva, arrojando así una mirada fresca sobre el gran salto cualitativo de la especie humana; distinto es que su idea central constituya antes una hipótesis indemostrable que una tesis demostrable, y ello a pesar de su notable plausibilidad.

Desde la revolución cognitiva, sugiere, habríamos vivido, así, una realidad dual: la realidad «objetiva» de las cosas y la realidad «imaginada» de las representaciones. Es gracias a estas ficciones como la vida de la especie se acelera, por cuanto nos emancipamos de la biología. Ni que decir tiene que esta última establece los parámetros básicos para el comportamiento y las capacidades humanas. Sin embargo, la cultura y sus distintos instrumentos de socialización poseen una fuerzaconfiguradora tal que la noción de una forma de vida «natural» no puede sostenerse seriamente. La naturaleza humana es así relativamente abierta, a diferencia de la del resto de especies animales. Ya Nietzsche se había referido al hombre como el «animal aún no fijado» [nicht festgestellte Tier], mientras que Heidegger contrastaría su «riqueza de mundo» con la «pobreza de mundo» del animal (3). Para Harari, son las ficciones las que marcan la diferencia. Aunque bien podría objetarse que la diferencia entre la realidad objetiva y la imaginada que nuestro autor plantea es demasiado tajante, ya que también la realidad «objetiva» es una realidad percibida por el ser humano y no una realidad a la que tenga, como sabemos desde Kant, un acceso directo carente de mediaciones. Harari estaría más bien distinguiendo entre dos tipos de representaciones, no entre dos tipos de realidades, ni tampoco entre una realidad y una ficción.

En cualquier caso, esas ficciones no podrían jerarquizarse entre sí, ya que no existe una verdad independiente y externa a la que hayan ido aproximándose y con arreglo a la cual podamos «falsarlas». Harari nos recuerda que, por más que nos riamos de las supersticiones pretéritas, nuestras instituciones modernas funcionan sobre la misma base imaginaria. Ninguna ficción más entrañable, podría deducirse de aquí, que la Ilustración: el momento en que salimos de la minoría de edad culpable, por decirlo en términos kantianos, al sustituir la superstición por la razón. El Código de Hammurabi y la Constitución Federal norteamericana son, por tanto, la misma cosa: órdenes imaginarios que dicen reflejar principios de justicia universales. Harari adopta una posición epistemológica rigurosamente neutral respecto del fenómeno observado: describe los órdenes imaginados con independencia de cuál sea su contenido. Pero, a su vez, trata de escapar al reproche de que eso los convierte en indistinguibles –igualándose así la sharia y los derechos humanos– apelando a un criterio de utilidad:

Creemos en un orden particular no porque sea objetivamente cierto, sino porque creer en él nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Los órdenes imaginados no son conspiraciones malvadas o espejismos inútiles (p. 129).

No obstante, Harari no puede escapar del todo de los juicios de valor. A primera vista, si la utilidad de los mitos comunes es permitirnos cooperar eficazmente, podemos apreciar esa eficacia en Nueva York tanto como en el Congo belga: todo depende de cómo definamos esa eficacia y a qué fines sirva. Esto sería coherente con el hecho de que solemos tomar los órdenes imaginarios en que vivimos como naturales, sin percibir su cualidad imaginada. Sin embargo, el propio autor señala que creer en ellos nos permite «forjar una sociedad mejor» (la cursiva es mía), así como, más adelante, cuando reflexiona sobre las consecuencias de la economía de libre mercado, lamenta el daño que esta última inflige a los «valores humanos» (p. 209). Pero, si no hay una forma de vida natural, ¿hay valores humanos propiamente dichos? Si los hay, no parecen poder extraerse fácilmente del marco teórico del autor israelí.

Su planteamiento antifundacionalista recuerda notablemente al del filósofo norteamericano Richard Rorty, quien habla no de «órdenes imaginados», sino de «vocabularios finales»: el conjunto de palabras que empleamos para justificar nuestras acciones y creencias. Distintos grupos sociales poseen distintos vocabularios finales; algunos de sus miembros son conscientes de la existencia de lenguajes alternativos inconmensurables entre sí, mientras que otros toman su vocabulario como el único verdadero. Para Rorty, no obstante, existe una sociedad ideal, que es una sociedad libre en la que pueden coexistir distintos vocabularios, una sociedad cuyo progreso está marcado por el empleo de metáforas cada vez más útiles en la proscripción de toda forma de crueldad. A esto podríamos añadir la nómina de filósofos que han subrayado el papel del lenguaje en la constitución de la realidad, desde un punto de vista ontológico (Wittgenstein) o ideológico (Foucault, Laclau). En último término, la idea de Harari de los órdenes imaginarios no está lejos de la noción primera de ideología como «falsa conciencia», aunque sin el elemento peyorativo de la falsedad.

Es la segunda de las revoluciones de las que se ocupa Harari, la agrícola, la que merece el más severo de sus juicios. Frente al cómodo «estilo de vida» (sic) del cazador-recolector, cuya vida era «más interesante» que la de sus sucesores, la revolución agrícola se impone como «el mayor fraude de la historia» (p. 95). No ya por las dolencias lumbares que impone la necesidad de encorvarse para trabajar la tierra, sino por un variado conjunto de factores: la dependencia de las cosechas, la preocupación por el futuro, la separación de los sujetos antes reunidos en tribus nómadas, la exacción de los frutos del trabajo por parte de monarcas y terratenientes. Apunta aquí Harari hacia un tema central a todas las filosofías críticas de la historia, a saber, la relación entre felicidad e historia. Al respecto, Hegel ya nos alertó de que los períodos de felicidad son páginas en blanco en el libro de la Historia. Después de todo, como dice el autor gráficamente, «la moneda de la evolución no es el hambre ni el dolor, sino copias de hélice de ADN» (p. 101). En otras palabras: lo que es bueno para la especie no tiene por qué ser bueno para ti. Harari añade al sufrimiento humano el nuevo y concentrado sufrimiento animal de aquellas especies cuya explotación ha constituido, desde entonces, la base del bienestar social. Aunque la revolución agrícola fue una bendición numérica para gallinas, vacas, cerdos y ovejas, también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido.

Sin duda, la afirmación de que los cazadores-recolectores eran más felices que las versiones posteriores del sapiens se cuenta entre las más discutidas en la recepción crítica del libro. Su insistencia en la inconmensurabilidad de los distintos períodos históricos parece inmunizarlo contra cualquier evaluación comparativa: no debemos execrar una fase histórica en la que nadie se lavaba, porque aquella normalidad no extrañaba a sus usuarios, como no nos extrañan a nosotros rasgos que futuros seres humanos encontrarán chocantes. Sin embargo, esta crítica del presentismo desemboca extrañamente en una suerte de presentismo inverso, mediante la cual Harari proyecta sus actuales preferencias individuales –su «vocabulario final»– sobre la entera historia de la especie, para espigar dentro de ella las formas de vida más deseables conforme a esos sus criterios. El autor es vegetariano y pacifista, además de budista, razón por la cual incluye en uno de los capítulos finales, dedicado al problema de la felicidad, una defensa de esta religión oriental: ante la estimulación artificial de los deseos característica del «consumismo romántico», sugiere, la solución consiste en la drástica rebaja de las expectativas. Pudiera ser; pero también cabe que haya rasgos de la psicología humana que faciliten el libre juego de expectativas y frustraciones. Parece difícil negar que existen condiciones sociales más o menos objetivables (índice de mortalidad, provisión de bienes básicos, nivel de violencia) que facilitan la búsqueda de una vida buena y permiten la felicidad, o una posible felicidad, de un mayor número de personas. Aunque no deja de ser cierto que incurrimos a menudo en comparaciones falaces con el pasado que Harari, en su propuesta de descentramiento epistemológico, hace bien en señalar.

Tal propósito se deja notar también en su discusión de las causas de la revolución agrícola y permea el conjunto de su filosofía. «¿Quién fue el responsable?», se pregunta. Y su respuesta está en consonancia con la corriente historiográfica, particularmente destacada en el campo de la Historia Medioambiental, que trata de redistribuir la agencia (la agency difícilmente traducible del inglés) o protagonismo causal entre distintos actores, humanos y no humanos (siendo estos últimos eso que Bruno Latour llama «actantes», por ejercer una influencia carente de subjetividad) (4). Para Harari, la revolución agrícola no fue causada por reyes, sacerdotes ni mercaderes, sino «por un puñado de especies de plantas» (p. 98): arroz, trigo, patatas. Su afirmación trae inmediatamente a la mente el clásico estudio de Sidney Mintz sobre el papel del azúcar en la historia económica del siglo XIX, entre otros esfuerzos similares no citados explícitamente por el autor (5). Se las apaña éste, con todo, para ofrecer un convincente relato de los procesos históricos como contingencias sin curso prefijado, cuyo desenvolvimiento se debe a la intervención de un gran número de actores (y actantes) que, por añadidura, influyen sobre esos mismos acontecimientos al hacer predicciones sobre él. Por más que las fuerzas geográficas, biológicas y económicas creen importantes limitaciones, dejan un amplio margen de maniobra para los acontecimientos inesperados o impredecibles: los cisnes negros de la historia. En esto, Harari no es especialmente original; deben de quedar en pie pocos historiadores deterministas.

Sin embargo, como corresponde a una filosofía de la historia, por antideterminista que sea, Harari sí cree que la historia posee, si no un sentido, sí una dirección: la gradual unificación de la especie. Tiene lógica que así sea, por cuanto la exitosa adaptación agresiva del ser humano a su entorno se basa en su capacidad para cooperar y almacenar, en forma de cultura, los frutos de esa cooperación; así, la orientación comunicativa del ser humano, animal que desborda ampliamente su nicho ecológico, sólo puede llevarlo –salvo catásfrofe histórica autodestructiva– hacia la constitución gradual de una sociedad-mundo. Matices aparte, señala Harari, casi todas las culturas comparten hoy el mismo sistema geopolítico, económico, legal y científico; casi todas están estrechamente interconectadas y sometidas a influencias recíprocas. Hablar de culturas auténticas en este contexto es absurdo: incluso los caballos de los sioux y apaches eran una importación cultural previa.

Esta lógica unificadora trae causa, a su juicio, de tres órdenes que propenden a la universalidad: el monetario, el imperial y el de las religiones universales. Su análisis incluye una interesante reivindicación de los imperios como representantes de una ideología global, creadora de civilizaciones híbridas. El autor hace aquí una chocante referencia a nuestra Numancia como símbolo de resistencia frente al imperialismo, observando que «hasta hoy, los antiguos numantinos son para España un dechado de heroísmo y patriotismo y se presentan como modelos para la juventud del país» (p. 217). ¡Se ve que me salté esa clase! Estos gaffes no tienen importancia en sí mismos, pero crean la sospecha de que pueda haber otros que el lector no ha advertido. Y llaman la atención sobre un defecto estructural del libro, que es la delgadez de su aparato bibliográfico y de notas, delgadez tanto más llamativa a la vista del terreno que el autor ha tratado de cubrir.

Fiel a su idea de las ficciones colectivas, Harari considera las modernas ideologías políticas (liberalismo, comunismo, capitalismo, nacionalismo, nazismo) como nuevas religiones, siendo la secta humanista más importante ahora mismo la del «humanismo liberal», cuyos mandamientos son los derechos humanos. Y advierte de la creciente brecha entre sus dogmas y los últimos hallazgos de las ciencias de la vida. No son éstos sino la consecuencia final de la revolución científica, a la que Harari dedica un buen número de páginas, que entroncan con sus consideraciones finales acerca del futuro de la especie. Si la clave cognitiva de la revolución científica fue la admisión de la ignorancia, cuyos símbolos más hermosos son los mapas vacíos pendientes de ser rellenados, el impulso político fue proporcionado por los imperios y la propia expansión capitalista. Harari subraya con acierto que es absurdo querer separarlos rigurosamente. Y, sobre el capitalismo, lamenta que no esté ligado naturalmente a la justicia, recordando que ha matado a millones de personas «debido a una fría indiferencia ligada a la avaricia» (p. 364). A veces, inevitablemente, la mirada a vuelo de pájaro desemboca en un análisis algo grueso, porque no se ve claro cuál sea el sistema económico naturalmente ligado a ese esquivo objeto macrosocial que es la justicia. Se gana en alcance lo que se pierde en precisión.

Más convicente se muestra Harari cuando habla de las consecuencias ecológicas de la expansión de la especie. Sobre todo, porque no se hace ilusiones acerca de la ilusión romántica, propagada por el ecologismo clásico, según la cual vivíamos en armonía con la naturaleza durante el pasado profundo. Hay pruebas sobradas, por ejemplo, de que la colonización humana de Australasia, hace cuarenta y cinco mil años, produjo la rápida extinción de su megafauna; preludio, apenas, de la destrucción de la biodiversidad en los hábitats colonizados por el sapiens, a quien llama Harari por ello «asesino ecológico en serie» (p. 84). A esto hay que sumar, como ya se ha señalado, el sufrimiento de las decenas de millones de animales de granja que componen la cadena de montaje mecanizada que sirve para alimentarnos a diario. Tristemente, justificar la explotación animal en nombre del realismo de especie no nos lleva, moralmente, muy lejos; se trata de una realidad espinosa, un cadáver en el armario del éxito adaptativo de la humanidad, al que sólo en las últimas décadas estamos empezando a prestar cierta atención. A cambio, Harari sabe distinguir entre destrucción ecológica y sostenibilidad medioambiental, ahorrando al lector la jeremiada apocalíptica habitual sobre el fin de los tiempos.

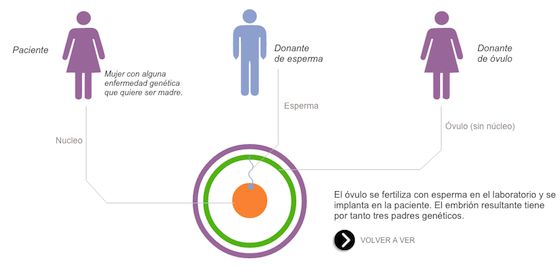

Harari concluye su libro echando una mirada sobre la desestabilización del orden familiar tradicional, observando que la alianza de un capitalismo transformador y un Estado protector han impulsado el individualismo moderno que ha arrasado con las comunidades íntimas, ahora reemplazadas por todo tipo de comunidades imaginadas: desde la nación al club de fans de Beyoncé. Sin embargo, observa con acierto, la mayor fuente de transformación social es y será en cada vez mayor medida la ciencia moderna, con sus correspondientes aplicaciones tecnológicas. Nuestra especie está empezando a quebrar las leyes de la selección natural, sustituyéndola por las leyes del diseño inteligente. ¿Hasta dónde podemos llegar? Seres biónicos, pastillas que regulan los estados emocionales, inteligencia artificial: todo eso está en marcha. A modo de un brindis al sol, Harari sugiere que deberíamos decidir en qué dirección queremos avanzar, contradiciendo sutilmente su convincente argumento previo sobre la contingencia de los procesos históricos. Pero algo –constructivo– hay que decir. Sus últimas palabras no pueden ser más pesimistas. Para nuestro autor, poco han producido los sapiens de lo que puedan estar orgullosos; sobre todo, porque no han sido capaces de reducir la cantidad de sufrimiento en el mundo. Y nada hay más peligroso, concluye, que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren.

Sucede que no todos los miembros de la especie que lean el libro de Harari se reconocerán en este autorretrato final. Resulta discutible afirmar que la cantidad total de sufrimiento en el mundo no ha sido reducida andando el tiempo, máxime si nos limitamos a considerar la felicidad humana y dejamos fuera la de otras especies. Cuando menos, el sufrimiento humano se ha visto amortiguado por una mejora de las condiciones materiales de vida, que ha ido acompañado de un progresivo refinamiento de las formas culturales; en ese aspecto, el balance de la especie no es negativo. Parece como si llevase hasta las últimas consecuencias su papel de comentarista externo de la historia humana, situándose, él también, en un orden imaginario que le permite emitir juicios algo terminantes sobre procesos históricos y psicobiológicos de gran complejidad. Ni el ser humano puede evitar ser un animal insatisfecho, ni podemos atribuirle plena responsabilidad por su desempeño sobre el planeta. Y la razón es que su libertad –precondición para la responsabilidad– no ha sido, durante la mayor parte de su pasado, la que hoy nos parece ser. Su adaptación agresiva al medio no es el producto de una decisión, sino que es un impulso colectivo donde los actos no intencionales han desempeñado un papel determinante. Sólo ahora, con las ganancias en reflexividad que ejemplifica el magnífico libro de Harari, podemos empezar a contemplar la historia de la especie de otra manera, haciéndonos responsables, en la medida de lo posible dadas las dificultades que plantea semejante coordinación colectiva, de su futuro devenir. Para venir de la horda paleolítica, tampoco está mal.

Manuel Arias Maldonado, El animal desbordante, Revista de Letras, 02/02/2015

1. Michael Tomasello, A Natural History of Human Thinking, Cambridge, Harvard University Press, 2014. ↩2. Luis Castro Nogueira et al., ¿Quién teme a la naturaleza humana? Madrid, Tecnos, 2008, p. 26. ↩3. Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. de Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1995, p. 82., y Martin Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude, trad. ing. de William McNeill y Nicholas Walker, Bloomington, Indiana University Press, 1995. ↩4. Es uno de los aspectos centrales de su teoría del actor-red. Véase, por ejemplo, Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford University Press, 2007. ↩5. Sidney Mintz, Sweetness and Power, Londres, Penguin, 1985. ↩