|

| by Manuel Monroy |

Hace más de un cuarto de siglo un funcionario poco conocido del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un artículo en una revista política. El título adquiriría fama mundial, pero también sería ampliamente malinterpretado. El autor era

Francis Fukuyama y el título, por supuesto, era

El fin de la Historia. Desde hace mucho tiempo una manera perezosa de mostrar sofisticación intelectual es declarar, con obligado desdén, lo evidente que resulta que la Historia no terminó con la Guerra Fría. Pero es probable que muchos de los que hacen afirmaciones en este sentido nunca hayan leído la obra de

Fukuyama. El autor no predijo el fin de todo conflicto, simplemente propuso que, en el terreno de las ideas, la democracia liberal ya no tenía rivales. Admitió que aquí y allá otras ideologías podrían gozar de apoyo, pero que nada podía competir con el atractivo de la democracia liberal (y el capitalismo de mercado).

¿Estaba tan claramente equivocado

Fukuyama? En este momento la democracia liberal no tiene un competidor serio en el islamismo radical (quienes conjuran el espectro del “islamofascismo” revelan más de su anhelo por tener frentes de combate tan claros como los de la Guerra Fría que de realidades políticas del presente). Lo que se ha dado a conocer como el “modelo de China” sin duda ejerce cierta influencia, en especial entre quienes piensan que China representa el triunfo de la meritocracia, en contraposición a la desordenada e irracional democracia (y quizás entre aquellos individuos que se consideran a sí mismos poseedores de los más grandes méritos, por ejemplo, en Silicon Valley). Sin embargo, en general, la “democracia” sigue siendo el principal premio político: después de todo, los regímenes autoritarios pagan a los grupos de presión sumas cuantiosas para que se les reconozca como democracias en el escenario global.

Y, sin embargo, no todo está bien. Hoy el peligro para las democracias no es una ideología integral que de manera sistemática rechace los ideales democráticos. El peligro es el populismo, que puede dar la impresión de cumplir las verdaderas promesas de la democracia (“¡que el pueblo gobierne!”). Es decir, el peligro viene del interior: sus defensores emplean el registro de los valores democráticos, al grado de que algunos observadores han aplaudido, erróneamente, el populismo como una variedad legítima de la democracia, una suerte de “democracia no liberal”.

Pero ¿dónde está la frontera entre populismo y democracia? Suele decirse que los populistas polarizan y demonizan deliberadamente a diversos “otros”. De hecho, culpar a los otros es un indicador infalible para distinguir a un populista de quien no lo es. Muchos observadores han señalado que tanto Donald Trump como Bernie Sanders son populistas. Sin dar nombres, Michael Bloomberg, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, atacó hace poco a los demagogos “de ambos partidos”. Equiparando a Trump y a Sanders, les reprochó haber endosado diversos problemas a “blancos fáciles que generan resentimiento”. Y lo explicó de este modo: “Para los republicanos son los mexicanos indocumentados y los musulmanes; para los demócratas, son los ricos y Wall Street.”

Sin embargo, ¿acaso la crítica a los demás y la búsqueda consciente del conflicto no forman parte del juego democrático? Si, como dice el tópico, no hay identidad si uno no se define contra el “otro”, ¿no desaparece por completo la línea entre populismo y democracia? Es importante entender que para los populistas el conflicto significa algo distinto que para los demócratas. En política es tanto inevitable como legítimo estar en desacuerdo: de hecho, sin desacuerdo no estaría claro si todavía tenemos política o no. El asunto es cómo se trata a quienes no están de acuerdo, y si el proyecto político que tienes obedece fundamentalmente a un impulso negativo: es decir, que se opone a otros, en vez de ofrecer una visión positiva.

Queda claro que tenemos que comprender qué es en realidad el populismo. Ser crítico con las élites es una condición necesaria pero no suficiente para contarse entre los populistas. De lo contrario, cualquiera que criticase el statu quo en, por ejemplo, Grecia, Italia o Estados Unidos, sería por definición populista. Y, al margen de lo que uno opine sobre Syriza, el movimiento insurgente Cinco Estrellas de Beppe Grillo o el propio Sanders, resulta difícil negar que sus críticas al sistema político y económico en sus países está casi siempre justificado. También, prácticamente todo candidato presidencial en Estados Unidos sería populista si criticar a las élites existentes fuera lo único que definiera al populismo: en última instancia, todos se presentan a las elecciones “contra Washington”.

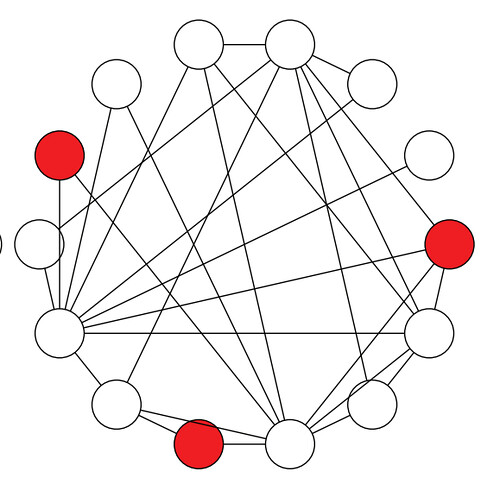

Además de ser antielitistas, los populistas siempre son antipluralistas. Los populistas aseguran que ellos –y solo ellos– representan al pueblo. Un ejemplo: pensemos en el presidente turco Tayyip Erdoğan, que declaró en un congreso de su partido: “Nosotros somos el pueblo.” Luego preguntó a sus críticos: “¿Ustedes quiénes son?” Desde luego, sabía que sus opositores también eran turcos. Esa pretensión de representatividad exclusiva no es una afirmación empírica, siempre es claramente moral. Cuando se presentan a las elecciones, los populistas retratan a sus adversarios como parte de una élite inmoral y corrupta; cuando gobiernan, se niegan a reconocer la legitimidad de la oposición. La lógica populista implica también que aquellos que no apoyen a los partidos populistas quizá no sean parte del pueblo, a quien siempre se define como honesto y moralmente puro. Dicho de manera simple, los populistas no afirman: somos el 99%. Su implicación es: somos el 100%.

Esta fórmula siempre les funciona: cualquier diferendo puede descartarse por inmoral y porque no forma parte del pueblo. Esa es otra manera de decir que el populismo siempre es una forma de política identitaria (aunque no todas las versiones de la política identitaria son populistas). Para ser más precisos, el populismo siempre es una forma excluyente de política identitaria que devalúa a los diversos “otros”. De ahí que el populismo represente un peligro para la democracia. La democracia requiere pluralismo y el reconocimiento de que es necesario encontrar términos justos para convivir como ciudadanos libres e iguales, pero también irreductiblemente distintos. La idea del pueblo único, homogéneo y auténtico es una fantasía; en palabras del filósofo

Jürgen Habermas, “el pueblo” solo se presenta en plural. Y es una fantasía peligrosa, porque los populistas no solo prosperan en el conflicto y alientan la polarización: a cualquiera que se les interponga en el camino lo tachan de “enemigo del pueblo”.

Por eso no puede haber populismo sin que alguien hable en nombre del pueblo en su totalidad. Pensemos en George C. Wallace, el gobernador de Alabama que se postuló para la presidencia en varias ocasiones y en muchos sentidos fue precursor de Donald Trump. Es tristemente célebre la declaración que hizo en su discurso inaugural en Montgomery, Alabama, en enero de 1963: “En nombre del más grande pueblo que haya pisado jamás esta tierra, marco una raya en el polvo, lanzo un guante a los pies de la tiranía y digo: segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre.” La segregación no duró para siempre, como sí lo hizo la mancha de racismo en la reputación de Wallace. Lo que demostró que se trataba de un populista fue su pretensión de hablar de manera exclusiva “en nombre del más grande pueblo que haya pisado jamás esta tierra”. ¿Qué le daba al gobernador de Alabama el derecho de hablar en nombre de todos los estadounidenses, descontando, por supuesto, a los partidarios de la “tiranía” –una palabra que designaba al gobierno de Kennedy y a cualquiera que estuviera luchando para acabar con la segregación? ¿Y qué le permitía decir que los “verdaderos Estados Unidos” son lo que él llamó “el gran territorio anglosajón del sur”? Sin duda, todo lo bueno y lo auténtico que había en Estados Unidos pertenecía al sur, o al menos eso parecía cuando Wallace dijo:

Y ustedes, hijos e hijas nativos del viejo patriotismo inflexible de Nueva Inglaterra, y ustedes, robustos nativos del gran medio oeste, y ustedes, que descienden del flamígero espíritu de libertad pionera del oeste, los invitamos a venir con nosotros; pues ustedes pertenecen a la mentalidad del sur y al espíritu del sur y a la filosofía del sur. Ustedes también son del sur y son nuestros hermanos en esta lucha.

Al final, Wallace aseguró que prácticamente todos los padres fundadores eran del sur y que Estados Unidos era en realidad el sur.

Los populistas tienden a enfrentar a la gente trabajadora contra una élite corrupta que realmente no trabaja (o solo lo hace para promover sus propios intereses) y, en el populismo de derecha, también contra los que conforman los sectores más pobres de la sociedad (aquellos que tampoco trabajan y viven como parásitos del trabajo ajeno). Los populistas de derecha dicen percibir una relación simbiótica entre la élite de la que no se sienten parte y los grupos marginales que también son distintos al pueblo. En los Estados Unidos del siglo XX, esos grupos eran por lo general élites liberales progresistas por un lado y minorías raciales por el otro. La controversia acerca del certificado de nacimiento de Barack Obama hizo que esta lógica resultara casi ridículamente obvia y literal: a los ojos de la derecha, el presidente logró personificar al mismo tiempo tanto a la “élite liberal” como al otro afroamericano, ninguno de los cuales, desde su punto de vista, pertenece realmente a Estados Unidos. Esto explica la extraordinaria obsesión de quienes se empeñaron en cuestionar el lugar de nacimiento de Obama –Donald Trump fue uno de sus líderes– para comprobar que no solo de manera simbólica era un presidente ilegítimo sino que era además ilegal: una figura antiestadounidense que había usurpado el puesto más alto de la nación. (Esta obsesión fue mucho más lejos de la tendencia entre los de derecha, en los años noventa, de etiquetar a Bill Clinton como “su presidente, no el nuestro”, aunque el impulso básico de teñir de ilegitimidad al primer mandatario era muy similar.) También podría pensarse en las élites poscomunistas y los grupos étnicos, como los gitanos, en el centro y este de Europa, o en los “comunistas” y los inmigrantes ilegales (según Silvio Berlusconi) en Italia. En el primer caso, las élites poscomunistas liberales no son propiamente parte de un país, pues están coludidas con poderes externos como la Unión Europea y albergan creencias ajenas a su verdadera patria, en tanto que los gitanos –la minoría más discriminada de Europa– no tienen, para empezar, ni siquiera lugar en la nación.

La concepción moralista de la política que defienden los populistas depende a todas luces de algún criterio para distinguir entre lo moral y lo inmoral, lo puro y lo corrupto. Pero la distinción no siempre tiene que ver con el trabajo. Si el trabajo no es determinante, los indicadores étnicos pueden salir al rescate. (El pensamiento racista equipara a menudo raza y pereza sin necesidad de hacer explícita esa ecuación: casi nadie imagina que los receptores de la asistencia social tienen tez clara.) Aun así, es un error pensar que el populismo siempre tiene que ser una forma de chovinismo étnico. Hay una multiplicidad de modos para que un populista distinga lo moral de lo inmoral. Lo que siempre tendrá que estar presente es alguna distinción entre el pueblo moralmente puro y el resto. Así, esta conjetura del pueblo noble también distingue a los populistas de otros actores políticos que son antipluralistas. Por ejemplo, los leninistas y los fanáticos religiosos ciertamente son enemigos del pluralismo, pero no consideran al pueblo moralmente puro e infalible en su voluntad. No todo el que rechaza el pluralismo es un populista.

Para los populistas no puede haber, en tiempo de elecciones, nada similar a una competencia legítima (de ahí consignas como ¡Que se vayan todos!, Abbasso tutti! o Qu’ils s’en aillent tous!). Del mismo modo, cuando llegan al poder tampoco existe nada parecido a una oposición legítima. Pero entonces, si solo ellos son los representantes legítimos del pueblo, ¿cómo puede ser que los populistas no estén ya en el poder? ¿Y cómo podría alguien estar en su contra una vez en el poder? Aquí aparece un aspecto crucial del concepto de representación política del populismo: aunque puede parecer que abrazan la noción de la representación democrática de la voluntad del pueblo, en realidad confían en una representación simbólica del “pueblo verdadero” (como ocurre en la idea de “los verdaderos estadounidenses”, un término muy querido para George C. Wallace). Para ellos, “el pueblo mismo” es una entidad ficticia situada al margen de los procedimientos democráticos existentes, un cuerpo homogéneo y moralmente unificado cuya supuesta voluntad puede oponerse al resultado real de las elecciones en las democracias. No es casual que la famosa (o tristemente célebre) noción de Richard Nixon de una “mayoría silenciosa” haya tenido una carrera tan ilustre entre los populistas: si la mayoría no estuviera callada ya tendría un gobierno que realmente la representara. Si el político populista no tiene éxito en las urnas, no es porque no represente al pueblo, sino porque la mayoría no ha podido expresarse. Mientras permanezcan en la oposición, los populistas siempre invocarán a un pueblo no institucionalizado que está “ahí afuera”, en oposición existencial a quienes detentan los cargos autorizados por una elección real.

El antipluralismo moralizado, así como la dependencia de una concepción no institucionalizada del “pueblo”, sirve para explicar por qué, cuando una elección no los favorece, los populistas a menudo oponen el resultado “moralmente correcto” de un voto al verdadero resultado empírico de una elección. Pensemos en el primer ministro húngaro Viktor Orbán que, tras perder las elecciones en 2002, declaró que “la nación no puede estar en la oposición”, o en Andrés Manuel López Obrador, que después de su fallido intento por alcanzar la presidencia en 2006 argumentó que “la victoria de la derecha es moralmente imposible” (y se declaró “presidente legítimo de México”); o en los patriotas del Tea Party, que decían que el presidente que obtuvo la mayoría de votos “gobierna contra la mayoría”. También está el ejemplo de Geert Wilders, que ha llamado al Congreso holandés un “parlamento falso” con “políticos falsos”. Y, finalmente, está Donald Trump, quien reaccionó a todas sus derrotas en las primarias atacando a sus contrincantes y afirmando que estaban cometiendo fraude, y está también su afirmación preventiva de que todo el sistema –incluida la Convención Nacional Republicana– está “amañado”. En resumen, el problema nunca es la capacidad imperfecta del populista para representar la supuesta voluntad singular del pueblo; siempre son las instituciones las que de alguna manera producen los resultados equivocados. De modo que, incluso si estas instituciones parecen propiamente democráticas, tras bambalinas debe de estar ocurriendo algo que permita que las élites corruptas sigan traicionando al pueblo. Por lo tanto las teorías de conspiración no son un curioso añadido a la retórica populista: emergen de la lógica misma del populismo.

Resulta claro que, a fin de cuentas, el populismo es una forma altamente moralizada de política identitaria. Los populistas necesitan una distinción moral entre aquellos que pertenecen al pueblo y los que no. Estos últimos siempre representan un peligro que amenaza al “pueblo verdadero”, como lo representa también cualquiera que discrepe de los populistas. Los populistas siempre convierten el conflicto en algo personal y el conflicto otorga valor a lo que dicen y hacen. ¿Qué significa verdaderamente “hacer que Estados Unidos sea grande otra vez”, si no que el pueblo ha sido traicionado por las élites? También significa que cualquiera que se oponga a Trump debe estar “contra la grandeza estadounidense”. ¿Qué significaba la frase de George C. Wallace “Defendamos Estados Unidos” (la versión nacional de su exitosa frase “Defendamos Alabama”), si no que Estados Unidos estaba siendo agredido, y que cualquiera que criticara a Wallace automáticamente habría fracasado en defender a Estados Unidos? O pensemos en Hugo Chávez cuando declaró en medio de la huelga general iniciada por la oposición en 2002: “Esto no es entre Chávez y los que están en contra de Chávez, sino entre los patriotas y los enemigos de la patria.”

¿Y los demócratas? Desde luego que su aceptación del pluralismo no implica que tengan que aceptar todas las opiniones políticas como igualmente válidas. Los políticos demócratas no dirían que sus oponentes pueden tener tanta razón como ellos; la lógica de la competencia política en una democracia hace que eso sea imposible. Lo que distingue a los políticos demócratas de los populistas es que los primeros entienden su representatividad como hipótesis que pueden ser refutadas empíricamente a través de los resultados reales de procedimientos regulares e instituciones como las elecciones. En palabras de la analista política Paulina Ochoa Espejo, los demócratas sostienen aseveraciones sobre el pueblo que son autolimitantes y se conciben como falibles. En cierto sentido, los políticos demócratas que pierden probablemente se acogen a las famosas frases de Beckett en Rumbo a peor: “Siempre intentando. Siempre fracasando. No importa. Intenta otra vez. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor.” En cambio, los populistas persisten en la reivindicación absoluta de su representatividad moral pase lo que pase; como esa reivindicación tiene una naturaleza moral y simbólica, y no empírica y natural, no puede refutarse.

Por supuesto, los políticos pluralistas no populistas no dicen en sus apasionados discursos que hablan solo por una facción. Pero no convierten el conflicto político en una bandera personal ni un asunto de lo moral contra lo inmoral –como sí lo hacen los populistas–, y ciertamente no satanizan a sus opositores como “enemigos de la patria”. Uno puede estar en desacuerdo sin cuestionar el derecho a la existencia política del oponente.

Dada su naturaleza antidemocrática, ¿cómo es que el populismo tiene defensores intelectuales? En el caso del populismo de izquierda que ha resultado tener gran influencia durante la “marea rosa” en América Latina –y cada vez se vuelve más importante en algunas partes del sur de Europa–, siempre existe una aseveración más o menos tácita en juego. Pensemos por ejemplo en

Ernesto Laclau, ocasional asesor de los Kirchner y el guía ideológico de Podemos en España.

Laclau dejó claro que el cambio político solo puede llevarse a cabo si el populismo crea un antagonismo fundamental en la sociedad y comienza a afirmar que los excluidos no son solo parte del pueblo, sino que son el pueblo en sí, en su totalidad. Todo lo demás es mera administración y tecnocracia.

Criticar esa visión no equivale a decir que toda crítica de las oligarquías sea injustificada, o que la acción política radical en nombre de los grupos marginados no sea necesaria. Se trata más bien de señalar que existe algo entre la tecnocracia y el populismo: básicamente el conflicto democrático, que siempre está contenido por instituciones y que puede ser productivo sin que haya que enmarcarlo como “el pueblo contra las élites” o “el pueblo contra los enemigos de la patria”.

Jan-Werner Müller,

El populismo necesita enemigos, Letras Libres Junio 2016

________________________

Traducción del inglés de Laura Emilia Pacheco.