Professors (50 sin leer)

Professors (50 sin leer)

-

Dia Mundial de la Filosofia : elogio del filosofar

Archivado: noviembre 30, 2023, 3:38pm CET por luis roca jusmet

Dia Mundial de la Filosofia : elogio del filosofar

-

Inteligencia artificial: ¿Frankenstein o Prometeo?

Archivado: noviembre 29, 2023, 7:14pm CET por Victor Bermúdez Torres

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico ExtremaduraUno de los logros más espectaculares, pero también perturbadores, de la revolución digital es la inteligencia artificial (IA). La investigación en IA comenzó hace más de setenta años, pero se ha popularizado como nunca desde que ChatGPT y otras aplicaciones demostraron al gran público que podía imitar tareas que creíamos exclusivamente humanas, como manejar eficazmente el lenguaje natural o crear textos o imágenes a partir de él. Antes de llegar aquí, la IA se ha aplicado con éxito a la gestión empresarial, el diagnóstico médico, la educación, el entretenimiento, la traducción, la robótica, la seguridad, el control del clima, los transportes, la agricultura, las redes sociales o la investigación científica, entre otras muchas cosas. Todo esto lleva a pensar que la IA no es una moda pasajera, sino un cambio imparable sobre el que, sin embargo, aún nos falta por emprender una seria reflexión colectiva. Y cuando falta reflexión, la polarización y los prejuicios son inevitables.

Así, en torno al vertiginoso fenómeno de la IA han proliferado dos polos contrapuestos de opinión, no solo en el ámbito público y mediático, sino también en el de las propias empresas y organismos que promueven su desarrollo y (mucho más tímidamente) su regulación. Por un lado los tecnófilos, para los que la IA es el nuevo fuego prometeico destinado a salvar a la humanidad. Y por otro lado los tecnófobos, que solo ven en la IA a un peligroso Frankenstein pronto a descontrolarse o incluso a tomar el control del mundo. ¿Tienen algo de razón estas dos concepciones extremas? ¿Deberíamos posicionarnos en uno u otro lado de la disputa?

Como en tantas otras ocasiones, en cuanto uno lo piensa (y piense el lector si ese pensar suyo es mucho menos artificioso que el de las máquinas) las posiciones extremas comienzan a perder su fuerza. Veamos. En primer lugar, los tecnófilos incurren en el error o ilusión de suponer que la ciencia y la técnica pueden no solo solventar todos nuestros problemas materiales – cosa ya de por sí discutible –, sino también los conflictos sociales, políticos, morales e ideológicos que están en la raíz de aquellos, y que no cabe tratar desde ninguna ciencia o tecnología. La pobreza, por ejemplo, no se resuelve simplemente con nuevas técnicas productivas (que seguirían distribuyendo los recursos igual de desigualmente), ni la crisis ambiental con simples soluciones tecnológicas (cuyo abuso, con objeto de asegurar el crecimiento, generaría tanto daño o más que las tecnologías vigentes). En general, y sin ningún cambio añadido, las «asépticas» soluciones que promete la tecnología reproducirán las estructuras y creencias sociales, económicas, políticas e ideológicas vigentes y, con ellas, los mismos problemas que se pretenden resolver.

Por otra parte, los tecnófobos caen en la equivocación de interpretar sistemáticamente como degeneración lo que no es sino una profunda transformación de cuyas consecuencias a medio y largo plazo aún no es posible saber nada a ciencia cierta. En cualquier caso, los que, tal vez inspirados por la ciencia ficción, imaginan ya a la Tierra dominada por perversos autómatas, olvidan que gran parte de la historia del mundo es la historia de la perversidad humana, y que la posibilidad de que las máquinas nos esclavicen no es mucho mayor que la de que nos dominen otros seres humanos.

Más que posicionamientos extremos como los citados, lo que necesitamos ante el fenómeno imparable de la IA es una dosis extra de racionalidad. Y no hablo de una racionalidad científica o meramente instrumental, de la que ya tenemos de sobra, sino de su imprescindible contrapeso: una racionalidad ética que clarifique los fines y valores que han de orientar el desarrollo tecnológico. Repárese en que los fines y valores no son objetos físicos observables por ninguna ciencia positiva, sino ideas a considerar desde un punto de vista trascendente, es decir, desde el punto de vista de cómo deben ser idealmente (y no como son «de facto») el mundo y nuestra existencia en él.

Para esta consideración ética es imprescindible un diálogo racional (y cabe decir global) en torno al significado básico de ciertos conceptos (identidad, consciencia, verdad, autonomía…), una reflexión rigurosa en torno a la naturaleza humana y sus fines, y un ejercicio de clarificación crítica en torno a la barahúnda de prejuicios, ideas y propuestas que bulle en el ámbito de la IA.

Ahora bien, todas estas acciones son irreductibles a la mecánica del algoritmo y a la acumulación estadística de datos que caracterizan a los sistemas de IA, y dependen directamente del empoderamiento crítico y ético de la ciudadanía. De que logremos desarrollar esta racionalidad cívica – y construir, a partir de ella, un nuevo «contrato tecno social» – depende el mundo que se nos avecina.

-

La recerca d'allò interior.

Archivado: noviembre 28, 2023, 11:16pm CET por Manel Villar

¿Qué respuestas asociamos a la pregunta por el significado de la vida? El amor, el cuidado de los nuestros, la fe, religiosa o secular, la esperanza en que el mundo puede ser mejor o al menos que nuestra vida no lo ha empeorado. Todas estas cosas y muchas otras que para nosotros son invaluables vienen a nuestra mente en los momentos de crisis personal, aunque tal vez nos sirvan poco para el doloroso espectáculo de un mundo injusto, violento y en emergencia ecológica. Desgraciadamente, la búsqueda de sentido se ha banalizado y convertido en una industria una redención de la caída en la ansiedad y depresión. La industria de la autoayuda con sus ejemplos de éxito y sencillas recetas distorsiona la raíz de nuestros problemas con recetas como encontrar en uno mismo la solución, o adaptarse a un mundo o a un trabajo que uno considera el origen de los problemas que padece. “Encontrarse a sí mismos”… libros de autoayuda que inundan las librerías y encuentran un tipo característico pero bastante amplio de lector. Gente que no está de acuerdo con cómo le va la vida y busca respuestas en las palabras de otros, en una continua exploración incansable de estímulos que abran un alivio del sufrimiento y la depresión, o quizás una cura de la enfermedad de la modernidad que es el tedio, el spleen, el aburrimiento del que no se escapa por más series que se vean, novelas románticas o de aventura que se lean o interminables viajes de turismo que se emprendan. Todo es lo mismo, parece decirnos el presente, nada hay nuevo bajo el sol, enunciaba el Eclesiastés, como si esa fuera la condena real de la condición humana. No es extraño pues que la búsqueda de lo interior sea uno de los propósitos más extendidos.

Fernando Broncano, El sentido de la pregunta por el sentido de la vida, El laberinto de la identidad 24/11/2023

-

Les vulnerabilitats del mòbil.

Archivado: noviembre 28, 2023, 11:11pm CET por Manel Villar

Nuestro teléfono móvil se ha convertido en el mejor rastreador de nuestras vidas. Es el perfecto testigo de nuestra actividad, porque no sólo nos acompaña allá dónde vamos –incluido el cuarto de baño-, sino que acumula información de nuestro paso por redes sociales, nuestros hábitos de compra, de ocio, patrones de sueño, contactos y, por su puesto, direcciones de dónde vivimos y dónde trabajamos. ¿Y si toda esta información no estuviera tan segura como pensamos y, además, escapara a nuestro control? ¿Y si las mayores vulnerabilidades fueran las técnicas que tienen las propias redes de comunicaciones móviles? Eso es lo que ha querido investigar el The Citizen Lab, perteneciente a la Universidad de Toronto, que ya en el pasado destapó junto a Amnistía Internacional el escándalo de Pegasus.

Según revela The Citizen Lab en un informe de 40 páginas, las redes de telecomunicaciones están diseñadas para depender de conexiones de señalización privadas, aunque abiertas, recurriendo al roaming nacional e internacional para pasar de la red de una empresa a otra. Especialmente cuando viajamos al extranjero y cambiamos de operador, somos más vulnerables a la geolocalización basada en la red.

David Bollero, El espía en tu bolsillo, publico.es 10/11/2023 -

Què és la IA?

Archivado: noviembre 28, 2023, 11:09pm CET por Manel Villar

El problema es que mucha gente no sabe lo que es. No saben, por ejemplo, que la IA se basa en estadística. La gente se imagina una entidad, como si fuera una especie de robot o algo así. Un monstruo de Frankenstein que nos amenaza, y proyectamos nuestros miedos en él. Pero no es el caso. Es un software, se basa en algoritmos, en datos y en el análisis estadístico de esos datos. Y también en las personas que los recopilan. Y luego nosotros, por supuesto, tenemos que estudiar las consecuencias y las cuestiones éticas de esta tecnología.

Para evitar todo esto tenemos que especificar de qué estamos hablando. Por ejemplo, de la IA generativa. Podemos hablar de problemas específicos como la desinformación, de los datos que utiliza, de los derechos de autor, etc. Y luego hay que estudiar la IA en su contexto y en su contexto humano. Porque una vez que lo hagamos nos podemos responsabilizar de ella. No es un monstruo, es una herramienta que los humanos utilizan deliberadamente y sobre la que podemos tomar el control. Eso, por supuesto, también tiene algunas consecuencias no deseadas.

Nacho Martín, entrevista a Mark Coeckelbergh: "Antes confiábamos la vida eterna a la religión, ahora a la IA", elindependiente.com 11/11/2023

-

Sagrat és allò que ens transcendeix.

Archivado: noviembre 28, 2023, 11:05pm CET por Manel Villar

... hay cosas que nos trascienden, que están más allá de nuestros límites, y es justo en ese territorio donde está el mito. La Ilíada comienza con una epidemia, una epidemia que manda Apolo precisamente para marcar cuál es la frontera entre lo sagrado y lo no sagrado, entre lo que compete a los hombres y lo que no. Y es impresionante lo muy cierto que es: con la pandemia de coronavirus nos dimos cuenta de que nuestro conocimiento, nuestra tecnología y nuestra ciencia no servían; fue como un castigo, una forma de abrirnos los ojos que nos brindó Apolo. Soy consciente de que, obviamente, estoy haciendo una lectura muy provocadora, pero la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que no podemos controlar todo, saber todo, tener el dominio sobre todo, y menos aún sobre la naturaleza. La hermana de Apolo es Artemisa, la diosa de la naturaleza, la que marca los límites con la naturaleza, que es lo mismo que lo sagrado. En el momento en que violamos la naturaleza, estamos violando lo sagrado.

El gran mito sin duda sobre la tecnología es el de Prometeo, que es quien da la tecnología a los hombres. Ese mito nos enseña cómo la tecnología, per se, tiende a superar los límites, a invadir el campo de lo divino. La historia de Prometeo cuenta que este roba la tecnología, el fuego, para dárselo a los hombres, y Zeus se enfada y le castiga por ello. Pero lo que nos está diciendo ese mito es que la tecnología tiene unos límites, y que superar esos límites desencadena un desequilibrio. Zeus es considerado el rey de los dioses, pero en realidad su misión es mantener en equilibrio las fuerzas. Y cuando hay un desequilibrio, Zeus debe devolver el equilibrio a las fuerzas divinas.

Irene Hernández Velasco, entrevista a Giovanni Nucci: "Tenemos una enorme necesidad de lo sagrado", elconfidencial.com 12/1172023 -

Sobre les promeses (Marina Garcés)

Archivado: noviembre 28, 2023, 11:04pm CET por Manel Villar

La promesa tiene la particularidad de no ser solo un discurso sobre el futuro: no es un propósito, ni un objetivo, ni un proyecto… La promesa crea un vínculo con alguien –personas o entidades– al que se dirige y un compromiso con la acción. Hoy el problema no es tanto el futuro, creo, porque no dejamos de hablar de ello y siempre proyectamos. Creo que es más la relación de vínculo, la que está en entredicho.

Vivimos la tiranía del ‘no te puedo prometer nada’, que tiene una parte de humildad y otra impotencia o de desentenderse de la acción.

Tanto el juramento como la promesa, que se cruzan pero no son lo mismo, son expresiones muy antiguas de cuando la humanidad percibe que la palabra no es idéntica a su contenido de verdad. Que no es necesariamente cierta, que puede ser mentira. Por eso hay que jurar y además hay que sostenerlo en el tiempo. La promesa tensa el tiempo y nos permite decir: “Lo que te prometí ayer será válido mañana”. Este es el origen de la necesidad de prometer. Y es tan sencillo y tan poderoso que desde el inicio el poder se apropia de la promesa. Es constante. Las grandes estructuras que se han encargado de organizar el tiempo común, al menos en las civilizaciones occidentales, se basan en una promesa. Una de ellas es la de Dios, entendida como promesa de salvación.

El Estado como invento moderno se basa en un pacto, un contrato social, que contiene la promesa de que el soberano promete proteger a su espacio territorial y sus ciudadanos a cambio de fidelidad. Y la tercera gran promesa de las sociedades occidentales es la capitalista. La promesa ilimitada y continuada de que a cambio de nuestra adhesión a través de trabajo y consumo, participaremos de una promesa de crecimiento, enriquecimiento, éxito y prosperidad. Pues las tres grandes promesas [Dios, el Estado y el capitalismo] están en cuestión.

La amenaza es la otra cara de la promesa. El problema es la sensación de que vivimos constantemente amenazados por alguna cosa. La tentación reaccionaria es restaurar las grandes promesas. Eso explica muchas de las derivas autoritarias actuales, que tienen que ver con restaurar el poder y la promesa soberana, ya sea Dios o la tecnología, que nos haya de salvar, cuál es la autoridad que nos ha de proteger y el motor que nos ha de dar un horizonte de prosperidad para unos cuantos (porque para todos ya sabemos que no será).

Solo aquella promesa o forma de darnos la palabra y el tiempo en la que todo el mundo tenga el mismo derecho de participar y ser acogido, es una promesa igualitaria. Que nadie sea excluido. Eso históricamente es lo que anuncian los momentos revolucionarios en la historia moderna y las prácticas de emancipación actuales, como cuando el feminismo sitúa una reivindicación de igualdad de derechos sino de transformación de la vida desde múltiples puntos de vida y cuerpos distintos.

La democracia, entendida de forma radical y no solo formal, es una de las figuras de la promesa igualitaria. Una sociedad democrática es aquella donde hay una igualdad formal de derechos, sino una participación real y concreta de todo el mundo, de cualquiera, en la elaboración del sentido común y de las decisiones compartidas. Eso es claramente una promesa igualitaria que hemos visto manipular, convertida en un circo… Democracias convertidas en regímenes poco democráticos. Es una de las grandes decepciones y frustraciones y la respuesta, en vez de ser radicalizar la democracia, se convierte en: la democracia no sirve, regresemos al autoritarismo. Y es una ola que está ocurriendo en todos lados.

En las distintas formas diversas de ordenar el futuro, que siempre ha caracterizado la historia de las culturas, hoy domina el ansia de predicción. Como nos amenaza la incertidumbre, respondemos con predicción. De ahí la inteligencia artificial como gran protagonista de esa posibilidad de predecirlo todo, porque incorpora más datos, parámetros, precisión… La predicción está basada en una expectativa de seguridad. Cuanto más pueda predecir, más seguro me sentiré de que no habrá imprevistos ni accidentes. Es un ansia de control antiquísima, empezando por los oráculos, que han estado siempre en manos del poder, desde reyes a sacerdotes. Entonces, ¿para quién trabajan hoy nuestros artilugios predictivos? Esta es otra pregunta que debemos hacernos.

Expertas como Helga Nowotny demuestran que se trata de creaciones que parten del pasado, de los datos disponibles. Esto es muy interesante, porque estamos atribuyendo una potencia de creación a un mecanismo o un algoritmo que en realidad no es creativo, sino que combina y recombina elementos ya existentes. Genera sombras del pasado, un poco como la caverna de Platón. Y sirve para lo que sirve, pero le atribuimos unas capacidades que no tiene. Por no decir creación.

... la promesa orienta el tiempo común. Si solo es el marido el que tiene derecho a hacerlo y de por vida, pues esta promesa no es tal, es una imposición. Funciona bajo amenaza. La promesa igualitaria ha de poder ser cuestionada y rota. Hay promesas que hay que romper, porque han sido hechas bajo ejercicios de poder, desigualdad, error o engaño.

(Hay una promesa por la que siento fascinación), la promesa que centra una novelita de Friedrich Dürrenmatt. Es la que hace un policía cualquiera a unos padres que acaba de saber que su hija acaba de ser violada y asesinada. Ese agente, sin ninguna épica y frente al dolor de los padres que le piden que les prometa que encontrará al autor, les dice que sí. Es un sí sin voluntad que nace de la empatía hacia el dolor del otro. Y su vida queda atada a esa promesa irrealizable, se vuelve loco, acaba perdiendo el trabajo y como un paria.

Pau Rodríguez entrevista a Marina Garcés: "La tentación reaccionaria es restaurar las grandes promesas", eldiario.es 11/11/2023

-

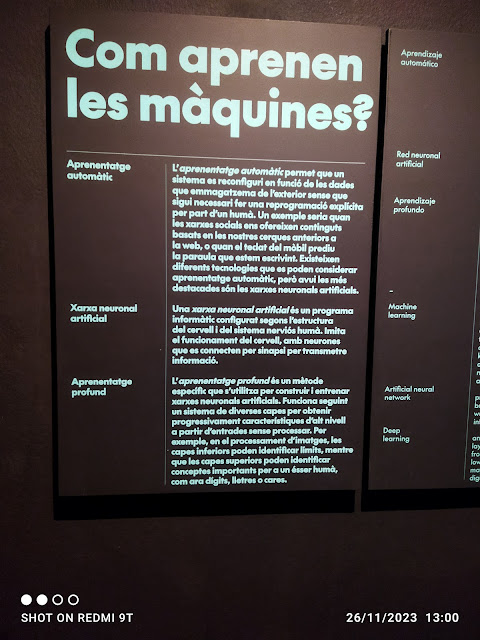

Com aprenen les màquines.

Archivado: noviembre 28, 2023, 10:03pm CET por Manel Villar

-

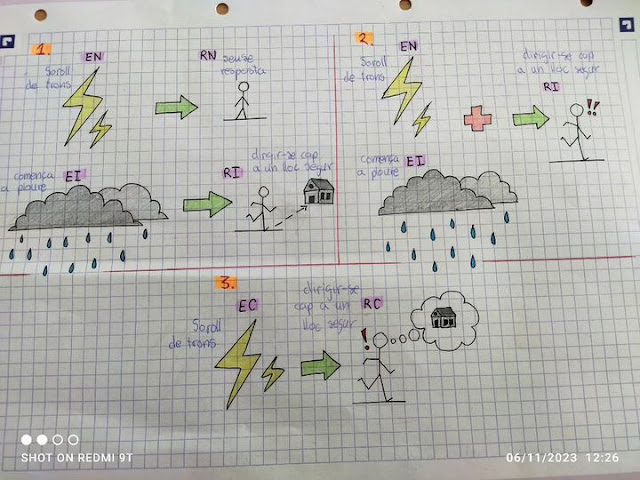

Esquema d'aprenentatge d'acord amb les premisses del Condicionament clàssic.

Archivado: noviembre 28, 2023, 7:44pm CET por Manel Villar

-

Guerra en OpenAI.

Archivado: noviembre 28, 2023, 7:33pm CET por Manel Villar

OpenAI se originó en 2015 después de que en una cena benéfica Elon Musk, Sam Altman y otras personas decidieran crear una sociedad sin ánimo de lucro que desarrollara la inteligencia artificial y la pusiera a disposición de la sociedad. Eso sí, vigilando que los posibles efectos que tuviera no fueran negativos para la humanidad.

En 2017, Microsoft decide invertir en esa sociedad con 5.000 millones de dólares. Para que esa inversión fuera posible, tuvieron que crear una empresa y la asociación se quedó como garante de cómo iba avanzando la empresa. En ese momento, Musk se desvincula de OpenAI.

La junta directiva estaba compuesta desde entonces por académicos y científicos sin grandes vinculaciones con el mundo empresarial y que se mostraban preocupados por ir avanzando con cautelas hacia la inteligencia artificial. Y ahí, radica el origen del conflicto.

La junta directiva, explica Peña, estaba compuesta desde entonces por académicos y científicos sin grandes vinculaciones con el mundo empresarial y que se mostraban preocupados por ir avanzando con cautelas hacia la inteligencia artificial. Y ahí, radica el origen del conflicto.

La guerra abierta en OpenAI ya sabemos quién la ha terminado ganando. La vuelta de Altman como consejero delegado ha supuesto la salida de toda la anterior junta directiva y el nombramiento de una nueva que estará presidida por Bret Taylor, junto a Larry Summers y Adam D'Angelo.

Taylor es un conocido empresario tecnológico que hasta hace poco codirigía el gigante Salesforce y que fue uno de los creadores de Google Maps; Summers es exsecretario del Tesoro estadounidense; y D'Angelo es el consejero delegado de la compañía Quora.

"Parece que la batalla por decidir cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial la han ganado los que quieren pisar el acelerador" ...

[https:]]

La jungla financiera de OpenAI se entiende mejor mirándola desde un piso más arriba, porque no es más que un signo de la verdadera guerra que enfrenta a las dos grandes tendencias actuales del sector: los catastrofistas y los pragmáticos. Los primeros parecen convencidos de que las máquinas van a adquirir una forma de consciencia y van a acabar tomando el mando. Y los segundos ponen el foco en las grandes oportunidades que la IA abre para la ciencia, la educación y la economía. Altman es más bien de estos últimos, y el Consejo de Administración que lo despidió nombró a un nuevo director ejecutivo, Emmett Shear, que es más bien de los primeros. La restitución de Altman revela que los pragmáticos están en alza.

Javier Sampedro, Movimientos caóticos en la inteligencia artificial, El País 23/11/2023 -

Nascut per a creure.

Archivado: noviembre 28, 2023, 7:22pm CET por Manel Villar

"El hombre ha nacido para creer. Y si ninguna iglesia se presenta con sus escrituras de verdad, sostenidas por la tradición de edades sagradas y por la convicción de incontables generaciones para guiarlo, encontrará altares e ídolos en su propio corazón y en su propia imaginación."

-Benjamín Disraeli -

IA Desvelada (1/8): ChatGPT: ¿Qué es, cómo funciona y qué impacto va a t...

Archivado: noviembre 28, 2023, 6:36pm CET por Manel Villar

IA Desvelada (1/8): ChatGPT: ¿Qué es, cómo funciona y qué impacto va a t... -

L'oblid catastròfic.

Archivado: noviembre 27, 2023, 11:40pm CET por Manel Villar

Hay una expresión llamativa relativa a las redes neuronales, el “olvido catastrófico”. Se entiende por tal el hecho de que cuando una máquina es entrenada para una tarea que sustituye a la que la ocupaba, pierde completamente su conocimiento respecto a esta. Supongamos que ha aprendido a jugar ajedrez y ha hecho estragos entre sus competidores maquinales o humanos. De repente le cambiamos la forma del tablero, por ejemplo, y además hacemos que le correspondan ahora las teclas blancas cuando antes había jugado las negras. El artefacto ha de empezar desde cero, porque el conocimiento que tenía hasta entonces queda anulado. ¿Ha sido olvidado? Creo que es más adecuado decir que ha desaparecido, pues la máquina no tiene ante el hecho acaecido ese complemento emocional que conlleva la palabra “olvido”, cuando se trata del ser humano.

Hemos logrado entender una fórmula matemática; disponemos de la misma con vista a su integración en otras fórmulas o a su utilización fuera del ámbito de las matemáticas; forma parte de nuestro bagaje…un tiempo, sólo un tiempo. Pues, quizás cuando más la necesitamos, al abrir ese bagaje de lo que está a mano, vemos que ha desaparecido. Cualquier estudiante de matemáticas (no digamos ya un adulto, científico o no científico) ha pasado por esta situación y ha constatado también que la fórmula no estaba totalmente perdida, que había un abismo en el que se había sumergido y que ese abismo no era sin fondo, pues (con esfuerzo que deja exhausto) podía ser recuperada, no siempre intacta, a veces se diría que en el abismo sólo logró perdurar un rescoldo. Esta fragilidad es constitutiva de nuestra inteligencia. Lo que ahora se hace presente parece hacerlo al precio de desalojar otra presencia, que tendrá que ser recuperada a coste análogo. Y ello es quizás particularmente claro en el caso de las matemáticas, en cuya restauración consciente veía Platón un paradigma de la Anamnesis. En la reminiscencia platónica, las entidades matemáticas, fórmulas o figuras, se ubicaban en el campo eidético y en la participación descendían hasta nuestra humanidad. En la efectiva reminiscencia, las matemáticas, pero también imágenes y representaciones triviales, ascienden desde el olvido. En todos los casos, a través de una ascesis, para la que confiere fuerzas la promesa de que, en lo profundo, hay un rescoldo de espíritu. Tal disposición, tal empeño en recuperar el universo de las ideas es la antítesis de esa inercia por la cual la capacidad de conocer se complace en lo ya sabido, la exigencia ética se amolda a lo conveniente y el ejercicio del juicio estético es confundido conla instrucción en las normas del gusto.

Victor Gomez Pin, Nuestra frágil y abismal inteligencia, El Boomeran(g), 23/11/2023

-

De humanos y máquines. (Documental tve)

Archivado: noviembre 27, 2023, 11:39pm CET por Manel Villar

-

Stop and Think VII: ¿Ha sido casualidad o causalidad?

Archivado: noviembre 26, 2023, 10:39am CET por José Vidal González Barredo

Se analiza si se puede demostrar que existe un orden causal en el devenir de los hechos o si, por el contrario, existe el azar. Para ello… Read more "Stop and Think VII: ¿Ha sido casualidad o causalidad?"

-

Reflexiones sobre la fruta

Archivado: noviembre 22, 2023, 6:53pm CET por Victor Bermúdez Torres

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.No sé cómo ni cuándo la política española, o buena parte de ella, ha entrado abiertamente en la esfera de ese nuevo populismo preadolescente y prepolítico que exhiben de modo ejemplar personajes como Trump en EE. UU., Bolsonaro en Brasil o Milei en Argentina. Una exhibición que, si bien en un modo mucho más amateur e inocente, no nos es del todo desconocida a los docentes. De hecho, viendo estos días a la presidenta del Congreso llamar constantemente al orden, o los gritos, burlas e insultos de buena parte de los diputados, o a la presidenta Ayuso llamar hijo de puta a Sánchez desde el fondo del hemiciclo mientras no dejaba de teclear en su móvil (solo le faltaba estar mascando chicle), era difícil no imaginarse una de esas aulas de la ESO en las que uno se juega su vocación: «A ver, Isabelita, ¿cómo has llamado a Pedrito?». «Nada; solo le he dicho que me gustaba la fruta». «¿Y no crees que deberías pedirle disculpas?» «¡Ay, pero es que a mí también me dicen cosas, maestro!» …

Otra muestra de la política impúber que caracteriza con frecuencia a los niños es la del berrinche y el boicot cuando la realidad no se ajusta a sus intereses y deseos. Ante esa frustración, los más pequeños suelen reaccionar con rabietas, y los que son un poco más mayores con actitudes desafiantes en relación con las normas y el statu quo. Las manifestaciones de estos días, incluyendo las algaradas frente a la sede del PSOE en Madrid, han tenido algo de esa rebeldía infantil. Aun con dos añadidos peligrosos: la disparatada pero corrosiva plasta ideológica del «antisanchismo» (dictadura, alianza con el terrorismo, gobierno ilegítimo, ruptura de España, golpismo, comunismo…), ya activa desde mucho antes del polémico pacto con los independentistas, y una capacidad de alteración violenta de la convivencia que no deberíamos poner en duda.

La ira de algunos, como el filósofo Savater, ha sido tal, que no ha tenido reparos en promover públicamente la desobediencia a las leyes en defensa de lo que para él, y no para la – según el filósofo – piara (sic) de cretinos (sic) que ha votado al principal partido del gobierno, es lo «constitucionalmente verdadero». No sé muy bien qué mensaje pretendían transmitir Savater y otros con esta idea ¿Tal vez el de que las instituciones y procedimientos democráticos no son capaces por sí mismos de acabar con las presuntas ilegalidades del gobierno y necesitan de un empujoncito subversivo? ¿De quién, por cierto? Porque si la mayoría de la ciudadanía ha votado a los partidos que sustentan al gobierno, solo queda recurrir, en modo platónico, a los sabios (como Savater) y a los valerosos guardianes (como esos intrépidos militares jubilados que, con su pensión bien a salvo, han solicitado la intervención del ejército).

El precio político que ha pagado Sánchez (y el otro, que vamos a pagar todos) por armar un marco de gobernabilidad más que complicado, y ya veremos si útil, para evitar la llegada al poder de la ultraderecha, es, desde luego, muy alto, y no tiene por qué convencer a todos. Pero en un Estado de derecho ha de primar la confianza en los procedimientos democráticos. Si el Estado o la democracia están siendo subvertidos, ha de poder demostrarse y denunciarse, en el Parlamento, ante la justicia y, por supuesto, y si hace falta, en las calles, Siempre que sea de forma civilizada y siguiendo los cauces propiamente democráticos, y no alentando al asedio diario de la sede de un partido político por parte de una legión de hooligans neonazis.

Mientras tanto, el gobierno recién constituido tiene tanta legitimidad como cualquier otro, y declarar o insinuar lo contrario o difundir acusaciones hiperbólicas y demagógicas (dictador, etarra, golpista…) que nada tienen que ver con la realidad – ¿en qué dictadura podría rodearse la sede del principal partido del gobierno durante días o insultar abiertamente al presidente sin que pasara nada? –, son muestras de esa manifestación de ira entre infantiloide y fascistoide que, aun cuando no sea suficiente, de momento, para derribar a la fuerza a un gobierno, genera otras consecuencias democráticamente disruptivas de las que tendríamos que ser, al menos, mucho más conscientes.

Piensen, por ejemplo, con qué autoridad moral va a exigir mañana un maestro o maestra a su alumnado que cumpla las normas incluso cuando no le gusten, o que confíe en la institución y en sus procedimientos para resolver conflictos (empezando por los que se generan al establecer normas y pactos), o que los chicos y chicas no se griten, ni se insulten unos a otros, ni consideren una «piara de cretinos» a los que piensan de otro modo, ni que, tras haber llamado hijo de puta por lo bajini a algún compañero (o al propio docente), repitan con una sonrisa cínica, como hacen sus gobernantes, que a ellos lo que les pasa es que les gusta mucho la fruta.

-

Nuevo Alojamiento de mi Web: Apuntes de filosofía

Archivado: noviembre 22, 2023, 11:48am CET por José Vidal González Barredo

El Departament d’Educació a partir del día 4 de diciembre de 2023 cerrará las webs personales estáticas por quedar obsoletas, entre ellas está mi web Apuntes de… Read more "Nuevo Alojamiento de mi Web: Apuntes de filosofía"

-

De Causa final a Chesterton

Archivado: noviembre 19, 2023, 8:22am CET por Gregorio Luri

-

Hasta la tarde

Archivado: noviembre 16, 2023, 7:26am CET por Gregorio Luri

-

"Hoy es siempre todavía"

Archivado: noviembre 15, 2023, 5:38pm CET por Jordi Beltran

Aforisme d'Antonio Machado a Proverbios y cantares:

“VIII Hoy es siempre todavía.”

Pasaje dePoesías completas / Antonio MachadoMachado, Antonio, 1875-1939Es posible que este material esté protegido por copyright.

“XXXVIII Mas el doctor no sabía que hoy es siempre todavía.”

Pasaje dePoesías completas / Antonio MachadoMachado, Antonio, 1875-1939Es posible que este material esté protegido por copyright.

Només cal consultar l'Instituto Cervantes, aquí.

-

« Judaïsme », par André Comte-Sponville

Archivado: noviembre 12, 2023, 8:49pm CET por Gregorio Luri

C’était au début des années 80. je rencontre un ancien condisciple de Khâgne et de la rue d’Ulm, que j’avais perdu de vue depuis nos années d’études. Nous prenons un verre, nous faisons en vitesse le bilan de nos vies. Le métier, le mariage, les enfants, les livres projetés ou en cours... Puis mon ami ajoute:- « Il y a autre chose. Maintenant, je retourne à la synagogue.-Tu étais juif ?-Je le suis toujours! Tu ne le savais pas ?- Comment l’aurais-je su ? Tu n’en parlais jamais...- Avec le nom que je porte !- Tu sais, quand on n’est ni juif ni antisémite, un nom, sauf à s’appeler Levy ou Cohen, cela ne dit pas grand-chose... J’ai gardé de toi le souvenir d’un kantien athée. Ce n’est pas une appartenance ethnique ou religieuse ! »

De fait, cet ami faisait partie de cette génération de jeunes juifs si parfaitement intégrés que leur judéité, pour qui en était informé, semblait comme irréelle ou purement réactive. Ils donnaient raison à Sartre : ils ne se sentaient juifs que pour autant qu’il y avait des antisémites. Beaucoup d’entre eux, plus tard, feront ce chemin d’une réappropriation spirituelle, qui donnera un sens positif- celui d’une appartenance, celui d’une fidélité - au fait, d’abord contingent, d’être juif. L’ami dont je parle fut le premier pour moi d’une longue série, qui me donnera beaucoup à réfléchir. Peut-être avions-nous tort de dénigrer systématiquement le passé, la tradition, la transmission ? Mais je n’en étais pas encore là. En l’occurrence, c’est surtout la question religieuse qui me turlupinait. Je lui demande:- « Mais alors, maintenant.., tu crois en Dieu ?- Tu sais, me répond-il en souriant, pour un Juif, l’existence de Dieu, ce n’est pas vraiment la question importante ! »

Pour quelqu’un qui a été élevé dans le catholicisme, comme c’est mon cas, la réponse était étonnante: croire ou non en Dieu, c’était la seule chose, s’agissant de religion, qui me paraissait compter vraiment ! Naïveté de goy. Ce que je lisais, dans le sourire de mon ami, c’était tout autre chose : qu’il est vain de centrer une existence sur ce qu’on ignore, que la question de l’appartenance - à une communauté, à une tradition, à une histoire - est plus importante que celle de la croyance, enfin que l’étude, l’observance et la mémoire - ce que j’appellerai plus tard la fidélité - importent davantage que la foi.

Le judaïsme est religion du Livre. Je sais bien qu’on peut le dire aussi du christianisme et de l’islam. Mais pas, me semble-t-il, avec la même pertinence « Le judaïsme, ajoute mon ami, c’est la seule religion où le premier devoir des parents est d’apprendre à lire à leurs enfants ....» C’est que la Bible est là, qui les attend, qui les définit. Pour un chrétien, sans doute aussi pour un musulman, c’est Dieu d’abord qui compte et qui sauve: le Livre n’est que le chemin qui en vient et y mène, que sa trace, que sa parole, qui ne vaut absolument que par Celui qui l’énonce ou l’inspire. Pour un juif, me semble-t-il, c’est différent. Le Livre vaut pour lui-même, par lui-même, et continuerait de valoir si Dieu n’existait pas ou était autre. D’ailleurs, qu’est-il ? Nul prophète juif n’a prétendu le savoir, mais seulement ce qu’il voulait ou ordonnait. Le judaïsme est religion du Livre, et ce Livre est une Loi (une Thora) bien davantage qu’un Credo: c’est ce qu’il faut faire qu’il énonce, bien plus que ce qu’il faudrait croire ou penser! D’ailleurs on peut croire ce qu’on veut, penser ce qu’on veut, c’est pourquoi l’esprit est libre. Mais point faire ce qu’on veut, puisque nous sommes en charge, moralement, les uns des autres.

Si le Christ n’est pas Dieu, s’il n’est pas ressuscité, que reste-t-il du christianisme? Rien de spécifique, rien de proprement religieux, et pourtant, à mes yeux d’athée, l’essentiel: une certaine fidélité, une certaine morale - une certaine façon, parmi cent autres possibles, d’être juif... Il m’est arrivé, quand on m’interrogeait sur ma religion, de me définir comme goy assimilé. C’est que je suis judéo-chrétien, que je le veuille ou pas, et d’autant plus assimilé, en effet, que j’ai perdu la foi. Il ne me reste que la fidélité pour échapper au nihilisme ou à la barbarie.

Il y a quelques années, lors d’une conférence à Reims ou à Strasbourg, je ne sais plus, j’eus l’occasion de m’expliquer sur ces deux notions de foi et de fidélité. Après la conférence, qui se passait dans une faculté ou une grande école, se tient une espèce de cocktail. On me présente un certain nombre de collègues et de personnalités. Parmi celles-ci, un rabbin.«- Pendant votre conférence, me dit-il, il s’est passé quelque chose d’amusant...- Quoi donc?- Vous étiez en train de parler de fidélité. Je dis à l’oreille de l’ami qui m accompagnait: Cela me fait penser à une histoire juive. Je te la raconterai tout a l’heure..."- Et alors ?- Alors, c’est l’histoire que vous avez racontée vous-même, quelques secondes plus tard! »

Voici donc cette histoire, qui me paraît résumer l’esprit du judaïsme, ou du moins la part de lui qui me touche le plus, et qu’il me plaît de voir ainsi, en quelque sorte, authentifiée.C’est l’histoire de deux rabbins, qui dînent ensemble. Ils discutent de l’existence de Dieu, et concluent d’un commun accord que Dieu, finalement, n’existe pas. Puis ils vont se coucher... Le jour se lève. L’un de nos deux rabbins se réveille, cherche son ami, ne le trouve pas dans la maison, va le chercher dehors et le trouve en effet dans le jardin, en train de faire sa prière rituelle du matin. Il va le voir, quelque peu interloqué:- « Qu’est-ce que tu fais?- Tu le vois bien : je fais ma prière rituelle du matin...- Mais pourquoi ? Nous en avons discuté toute une partie de la nuit, nous avons conclu que Dieu n’existait pas, et toi, maintenant, tu fais ta prière rituelle du matin?!»L’autre lui répond simplement:- « Qu’est-ce que Dieu vient faire là-dedans?»

Humour juif: sagesse juive. Qu’a-t-on besoin de croire en Dieu pour faire ce que l’on doit? Qu’a-t-on besoin d’avoir la foi pour rester fidèle?

Dostoïevski, à côté, est un petit enfant. Que Dieu existe ou pas, tout n’est pas permis : puisque la Loi demeure, aussi longtemps que les hommes s’en souviennent, l’étudient et la transmettent.

L’esprit du judaïsme, c’est l’esprit tout court, qui est humour, connaissance et fidélité.

Comment les barbares ne seraient-ils pas antisémites ?

-

Arbitrarietat, creativitat i IA.

Archivado: noviembre 10, 2023, 9:13pm CET por Manel Villar

... hay una barrera infranqueable que distingue a las máquinas de las personas: la arbitrariedad. Cuando las personas crean de manera artística, hay algunas decisiones que pueden (o deben) ser arbitrarias, y esto depende de multitud de factores externos (contexto) e internos (emociones y pensamientos). La tecnología no puede ser arbitraria, lo que sí puede es usar algo en su lugar, una especie de subterfugio o artificio: la aleatoriedad. Aunque son cosas parecidas, no son lo mismo y es aquí donde reside uno de los últimos escalones entre lo artificial y lo humano. Según la RAE, la arbitrariedad es un acto dictado por la voluntad o el capricho y, evidentemente, las máquinas no tienen caprichos. Cuando una decisión artificial (dentro de la creación musical) no se ajusta a una lógica, una razón o unas leyes, es simplemente aleatoria, pero nunca arbitraria.

Otra de las fronteras o últimos escalones es el defecto que alberga la virtud de la inteligencia artificial, es decir, su ventaja es su desventaja. La virtud de las máquinas es la gran capacidad que tienen para aprender manejando una ingente cantidad de datos, sin embargo, no pueden olvidar (o no al menos como lo hacen los humanos) ni distorsionar recuerdos. Este fallo de serie (o capacidad de supervivencia) en todo lo que respecta a la memoria humana y nuestra “aptitud” para almacenar datos y transformar recuerdos, se convierte en viento a favor de la arbitrariedad.

Quizá nuestras limitaciones sean un poderoso muro de contención para esa distopía que parece rondar a nuestra relación con la tecnología en lo que respecta al arte. Quizá por esto, la creación musical sea algo más que combinar de manera óptima.

José Manuel González Gamarro, Creación artificial e inteligencia artificiosa, Cuaderno de Cultura Científica 22/10/2023

-

¡Móvil caca!

Archivado: noviembre 8, 2023, 11:46am CET por Victor Bermúdez Torres

Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico de Extremadura.A los humanos nos mola lo simple, nos chifla tenerlo claro, nos pone atajar un problema con una frase sentenciosa o una solución presuntamente infalible. Y más aún hacerlo con esa vehemencia sandunguera y gesticulante que gastamos por aquí, y que viene de perlas para disimular la incapacidad de analizar con rigor asuntos mínimamente complejos.

Tomemos como ejemplo el incremento de los problemas de salud mental entre los más jóvenes. ¿Podría alguien negar que este sea un asunto complejo? Pues sí: hay gente (expertos nacionales incluidos) que cree que el problema es sencillísimo. Su causa fundamental estaría en el uso del móvil, y la solución definitiva: prohibirlos. Más fácil imposible. Comprobemos ahora si esta «genialidad» tiene algún fundamento.

Conviene empezar recordando que el uso masivo de teléfonos inteligentes es solo la punta del iceberg de una imparable transformación cultural generada, sí, por el «malvado» tecno-capitalismo, pero también por las necesidades y deseos humanos. A quien le dijeran hace cien años que iba a poder utilizar una máquina de bolsillo para comunicarse en tiempo real con cualquier persona del mundo, procesar todo tipo de información, trabajar a distancia, proveerse de bienes en un mercado global y administrar todos los aspectos de su vida, no dudaría en calificarlo como una mejora indiscutible… ¡Qué esta revolución cultural supone efectos imprevisibles! Sin duda; como cualquier otra. ¡Qué debemos vigilar esos efectos y tomar medidas de protección de los menores! Está claro; como también que la principal medida de protección es educar a esos menores en el uso benéfico y controlado de esas tecnologías y no en prohibirles su uso, algo que resulta tan contraproducente como incapacitante.

Pero vayamos al aspecto capital del asunto: como en muchas otras épocas de la historia, lo novedoso y disruptivo se convierte en el chivo expiatorio de problemas previamente existentes. En este caso no solo de la salud mental, sino de muchos otros, tal como la violencia, el acoso, el fracaso escolar y toda la gama de conflictos sociales y existenciales que suelen afectar a niños y adolescentes. ¿De todo esto tienen la culpa las nuevas tecnologías? ¿Hay algo que realmente justifique la demonización del uso del móvil entre los jóvenes? Veamos.

Si uno escucha desprejuiciadamente a esos jóvenes presuntamente «enganchados» al móvil comprobará que los problemas que les aquejan son los mismos de siempre: desorientación, incomprensión, soledad, acoso, indecisión, inseguridad... ¿Los móviles y la tecnología digital han amplificado todos estos problemas? Quizás. Pero también han generado nuevas formas de afrontarlos. Por ejemplo: las agresiones que antes quedaban impunes ahora generan una censura generalizada en las redes; frente al acoso y la homogenización a la fuerza de los viejos espacios sociales (la calle o el aula), las nuevas tecnologías ofrecen lugares alternativos donde poder cultivar libremente la diversidad; a la idea de Internet como fuente de distracciones, la sigue la de la red como un yacimiento casi infinito de recursos formativos; y si bien es cierto que las interacciones on line no permiten un pleno contacto físico, también lo es que proporcionan nuevas y más abiertas formas de sociabilidad…

Hay otros argumentos tópicos, pero igualmente endebles, para demonizar el uso del móvil en la gente joven. ¿Matan las pantallas la imaginación? Tal vez las de la tele o el cine, porque las de los móviles ofrecen posibilidades nunca vistas para crear y recrear imágenes y textos de forma interactiva. Tampoco está claro que las nuevas tecnologías promuevan la pasividad, o la «intolerancia a la espera o a la frustración»; siempre que entendamos correctamente el concepto de actividad (curioso esto de tachar de «pasiva» la conducta de jugar o interactuar con el móvil, y no a la de pasar la tarde en el bar o viendo la tele) o que reconozcamos que el ritmo del tráfago social, cultural o productivo es hoy distinto al que era hace años. Y en cuanto a los problemas que suscita el estar comparándose continuamente con los demás, o con modelos «irreales», no es más que la última versión de ese invencible afán humano por conocerse a sí mismo a través del espejo del otro (incluyendo ese «otro mítico» que antes eran dioses, santos o reyes, y ahora son artistas o famosos) ...

Nadie niega, en fin, que el uso masivo de móviles u otras tecnologías genere problemas nuevos (la privatización del espacio público, por ejemplo), pero de ahí a suponerlo como la causa principal de problemas tan complejos como el incremento de las agresiones sexuales o los suicidios va un abismo insondable. Dicho incremento tiene causas mucho más profundas y preocupantes, y vulgarizar el diagnóstico o clamar por soluciones simplonas no genera más que confusión, ruido y furia inquisitorial.

-

74. Prefereixes ser un ignorant feliç o un savi preocupat?

Archivado: noviembre 6, 2023, 8:31am CET por Ainhoa Bosch

-

De Carnap a Catalina

Archivado: noviembre 5, 2023, 7:21am CET por Gregorio Luri

-

Ignacio Castro Rey. I. A.

Archivado: noviembre 3, 2023, 6:37pm CET por Manel Villar

Ignacio Castro Rey. I. A. -

L'anell de Giges: la felicitat i el desig.

Archivado: noviembre 3, 2023, 6:34pm CET por Manel Villar

‘La república’ es un texto que ya conocéis. Es un texto extraño porque, como de costumbre, no se sabe de qué habla. Todo el mundo dice que ‘La república’ es el diálogo en el que Platón describe la ciudad ideal, en el que construye su teoría política. Y en parte, es verdad. En el diálogo, Platón habla de esas cosas. Pero la pregunta que plantea, y a la que el protagonista del diálogo debe responder, es otra. Sócrates, el protagonista del diálogo, tiene que demostrar a sus amigos, a sus interlocutores que, en cierto modo, la única manera de ser feliz… ¿Veis que los temas son siempre los mismos? Siempre volvemos a hablar de lo mismo. Para ser feliz, tienes que ser justo, y solo si eres justo serás feliz. La reacción típica al leer ese planteamiento es pensar: «¡Pues vaya un descubrimiento! Todo el mundo sabe que hay que ser justo. Todo el mundo sabe que la justicia es importante. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué interés tiene este mito?». Y entonces Platón cuenta otra historia, otro mito. Habla de un pastor que vivía en un lugar remoto, lejísimos, en Lidia, en Oriente, donde siempre pasaban cosas fabulosas. Ese pastor, un buen día, iba caminando y vio una especie de sima. Se metió en la sima y se encontró a un hombre gigante, desnudo, muerto, que solo llevaba una sortija. ¿Y qué hizo, naturalmente? Quitarle el anillo y ponérselo en el dedo. Luego fue, con el resto de los pastores, a reunirse con el rey. Se reunían con él periódicamente. Y mientras estaban allí, hablando, el pastor se dio cuenta de que, cuando giraba el engaste de la sortija hacia dentro, se volvía invisible.

«¿Y qué hizo?», pregunta Platón. ¿Qué creéis que hizo Giges, que así se llamaba, al darse cuenta de que tenía un anillo con poderes fantásticos? «Pues lo normal», dice Platón. Mató al rey, se casó con la reina y se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Y uno piensa: «Bueno, pues mejor para él, pero esto son cosas raras que pasan en Oriente, un lugar fantástico y de leyenda en el que los hombres se matan y enamoran a las princesas. ¿Qué tiene que ver con nosotros?». Pero es que a quien se le plantea la pregunta es a nosotros: «¿Y tú, querido lector, que te crees que lo sabes todo, que crees saber que la justicia y la felicidad son importantes? Si esa sortija la tuvieras tú, ¿qué harías?». Espero que ninguno de vosotros quiera matar a nadie, pero imaginaos que os dicen: «Toma, con esta sortija podrás hacer todo lo que quieras. Puedes sacar la mejor nota en clase sin estudiar, puedes comprarte un móvil último modelo, puedes quitarle la novia a tu amigo o el novio a tu amiga. Puedes hacer lo que quieras y nadie se enterará». Aunque quedar impune tampoco sería tan difícil, basta con un buen abogado. ¿Qué haríais? Esto demuestra que el problema de la justicia y la felicidad no es tan banal. Daos cuenta de que es un choque. Nosotros pensamos que, para ser felices, tenemos que ser injustos, tenemos que mirar primero por nuestros intereses, pero la justicia nos impide ser injustos. En ‘La república’, el adversario de Sócrates lo dice muy claramente: «Si eres justo es que eres tonto, porque miras por los intereses de los demás y así no serás feliz». El reto que nos plantea Platón vuelve a ser el mismo: ¿estamos seguros de que así…? La pregunta es siempre la misma, ¿no?

«¿Qué quieres realmente? ¿Crees de verdad que cumplir ese deseo te hará feliz? ¿O tenemos que plantearnos primero, de nuevo, quiénes somos para saber qué queremos?». Lo que quiere Platón es eso. Quiere que entendamos que somos ese deseo. Si os fijáis, vuelvo siempre al tema del deseo, porque esa es la idea de Platón: somos deseo, somos seres imperfectos que desean. El problema es qué deseamos. Muy a menudo tenemos una idea negativa del deseo. El deseo es una pasión que te supera, como a Giges, que roba y mata. Lo que dice Platón es que somos otra cosa, que dentro de nosotros hay un deseo de belleza, de cosas buenas. Y, si fuéramos capaces de despertarlo, podríamos ser por fin felices, pero no es fácil. Vivimos en un mundo que nos hace pensar lo contrario, que nos hace pensar que Giges tenía razón. Y por eso el pobre Sócrates tarda diez libros en convencer a su interlocutor de que la justicia es importante para la felicidad. Pero el problema vuelve a ser ese. Si nos tomamos a Platón como un reto… Yo, cuando leo a Platón, intento siempre demostrar que se equivocaba, y nunca lo consigo. Pero aprendo muchísimo, porque él siempre está ahí, esperándote: «Muy bien, ya has entendido el problema. Ahora, a ver si eres capaz de solucionarlo. Pero recuerda que la filosofía no trata únicamente de problemas teóricos, sino también de ti y de tu vida». Por eso estamos siempre ahí, dando vueltas alrededor del pobre Platón, que nos espera escondido en algún lugar. Tarde o temprano lo encontraremos.

Mauro Bonazzi, Pararse a pensar te puede salvar, aprendemosjuntos.bbva.com

-

Els sofistes i el llenguatge.

Archivado: noviembre 3, 2023, 6:33pm CET por Manel Villar

Los sofistas parten de una intuición fundamental, que es la de cuestionar la relación entre el ser y el pensar. Pensad en los grandes filósofos presocráticos, como Parménides. La filosofía nace de la convicción de que existe una relación determinada entre nosotros y la realidad. Lo que he citado antes era un fragmento de Parménides. El ser y el pensar son lo mismo. Quiere decir que la realidad tiene un orden, un sentido, una racionalidad y nosotros, gracias a nuestra inteligencia, al «logos», como decían los griegos, entendemos ese orden. Porque existe una relación entre nosotros y la realidad y, si usamos de manera ordenada nuestra inteligencia, entenderemos el sentido de la realidad.

Los sofistas hacen una pregunta muy sencilla: «¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que existir esa relación? ¿Por qué tenemos que ser tan importantes? Y si la realidad nos fuera indiferente, si no tuviera sentido ni orden, ¿qué pasaría?». Los sofistas son los filósofos de la crisis, de una realidad que no somos capaces de entender perfectamente, en la que tenemos que aprender a movernos, una realidad ambigua, esquiva y peligrosa. No es una realidad hecha para nosotros, sino en la que tenemos que aprender a encontrar nuestro sitio. Ese es el planteamiento. Y es un planteamiento fundamental, porque daos cuenta de que cambia totalmente los términos del debate. Sobre todo porque nos muestra la importancia de algo que, hasta aquel momento, no parecía relevante, pero que es clave: la importancia de la palabra. Lo único que cuenta es la palabra, la capacidad de usar la palabra para crear un orden, para construir algo. Es una diferencia elemental. Porque para Parménides, y para todos los demás filósofos, ¿cuál es la función de la palabra? Es, simplemente, describir la realidad que el pensar ha descubierto. Tiene una función descriptiva, como la ciencia de hoy. ¿Qué hace la ciencia? Explicarnos cómo funciona la realidad, las leyes que rigen su funcionamiento.

Para los sofistas, el problema no es ese, sino aprender a construir algo. La palabra se convierte en algo mucho más importante: en la única herramienta que tenemos para construir, para crear algo. La palabra se vuelve política, porque es nuestra herramienta de convivencia. Y la peligrosa lección de los sofistas es que la palabra es algo ambiguo. La palabra, al separarse de la realidad, al convertirse sencillamente en herramienta, en expresión de lo que somos, se convierte, como decía otro gran sofista, Gorgias, en un fármaco: puede curar y también envenenar. Todo depende de cómo la uses. Podemos usarla para construir algo juntos o para destruir, para perseguir nuestros intereses en contra de los intereses de los demás. Con la palabra podemos hacerlo todo. Como dice Gorgias en el ‘Encomio de Helena’, la palabra es invisible, microscópica, aparentemente minúscula, pero lo puede todo. Quien sepa hablar puede hacer lo que quiera. El problema es lo que queramos hacer con la palabra. Es un discurso muy profundo, para nada insignificante. Los sofistas son grandes pensadores que merecen atención. El problema es, ante todo, nuestro: ¿qué seríamos sin las palabras?

Un gran filósofo contemporáneo, Ludwig Wittgenstein, dijo: «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». Si no tengo palabras para hablar de algo, no existe. Yo, por ejemplo, no sé mucho de plantas. Cuando voy a un bosque, solo veo árboles. Otra persona, en cambio, verá abedules, pinos… verá cosas. Sin palabras para definirlas, yo no las veo. También está el famoso ejemplo de los esquimales, que tienen muchísimas palabras para describir la nieve. Gracias a eso, ellos ven algo que yo no veo. Yo solo veo nieve. Y eso no solo vale para los árboles o para la nieve, sino para nosotros. Si no tenemos las palabras para poner orden dentro de nosotros, en nuestros deseos y emociones, ¿qué somos? Ese es el primer problema. ¿Para qué sirven las palabras? Su cometido es poner orden e intentar construir algo. Hay una anécdota que ilustra muy bien cuál es la función de la palabra según los sofistas. La protagoniza la persona que mejor supo usar la palabra: el ministro nazi de Propaganda, Joseph Goebbels. No ha habido nadie más hábil en el uso de la palabra para que la gente se creyera algo. Es el sofista por antonomasia en el sentido negativo, una persona capaz de hacerte creer lo que sea. Es una anécdota que aparece en sus diarios, cuando ya estaban en Berlín, asediados por el Ejército Rojo, escondidos en el búnker. Hicieron una reunión en la que Adolf Hitler, explicó que sí, que parecía que estaban perdiendo la guerra, pero que iban a cambiar las tornas porque los ingleses se darían cuenta de que los rusos eran peligrosos y…

Lo explicó todo de una manera muy convincente, intentando que los jerarcas nazis se creyeran que la situación iba a cambiar. Por la noche, Goebbels volvió a casa… bueno, «a casa» no, a su habitación del búnker, y escribió en su diario: «Hoy el Führer ha dado un discurso fantástico y lo ha aclarado todo». ¿Y los hechos? La palabra está para eso, para abordar los hechos, no para inventárselos. Esa es la función de la palabra. Y lo último que quiero decir, para que veáis la importancia de los sofistas, es que para ellos la palabra tiene que usarse para construir algo todos juntos, unas ideas y valores que nos unan. La diferencia es esa. Construir un mundo humano de personas unidas. Construir, con la palabra, el debate y el diálogo, unos principios que nos permitan convivir. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy es la idea de que la sociedad se está dividiendo. Como un espejo que se hubiera roto y reflejara imágenes que no son la realidad. Es tu burbuja de las redes sociales, desde la que tienes una imagen de la realidad diferente a la de otras personas. El deber del sofista, del político y de la democracia es intentar reconstruir un lenguaje común para abordar los hechos, la realidad que nos rodea. Porque al final, los hechos son los hechos, como aprendió Goebbels, a su pesar. Como nos enseñaron los sofistas, tenemos que aprender a usar la palabra para conocernos mejor a nosotros mismos e intentar construir algo. Es un tema muy actual.

Mauro Bonazzi, Pararse a pensar te puede salvar, aprendemosjuntos.bbva.com

-

El futur i la crisi de la democrazia.

Archivado: noviembre 3, 2023, 6:33pm CET por Manel Villar

Las democracias suscitan expectativas y modos de relacionarse con el futuro, esperanza o precaución. La democracia tiene la función de articular futuros deseables y no puede vivir sin esa promesa. Si esa promesa deja de ser plausible, también deja de serlo la democracia. Tarde o temprano la desconfianza respecto del gobierno se convierte en desprecio al “sistema” para acabar siendo desafecto hacia la democracia.

La democracia está en crisis porque lo está su futuro y tal vez eso explique por qué resulta tan atractivo el pasado. La expresión más rotunda de esta ausencia de futuro es que el futuro prometedor consistiría en la recuperación de un pasado supuestamente glorioso; el futuro estaría realmente en el pasado. La frustración respecto del futuro se compensa retornando a un pasado político mejor o inmutable. Hay quien desea volver a un pasado en el que se tenía más futuro. Puede consistir en hacer que América vuelva a ser grande, en el Imperio británico antes de la Unión Europea, volver a la familia de antes o a la nación homogénea y colonial, a la masculinidad dominante e incuestionada. También se da una curiosa combinación de neoliberalismo y nacionalismo en esa nueva derecha que aspira a tener ambas cosas, mercado e imperio.

Aunque se perciba a sí misma como progresista, tampoco la izquierda se relaciona demasiado bien con el futuro y apela a mantener el presente; sueña con que las cosas se limiten a no empeorar, mantener las conquistas sociales (del pasado), con un lenguaje literalmente conservador. Y a pesar de que se autodenomine transformadora, no hay futuro alternativo, sino una especie de futuro continuo, como mera prolongación o supervivencia. En la izquierda hay actualmente más resistencia que revolución.

Podríamos tomar esta cuestión del futuro como el elemento que mejor nos define políticamente. En última instancia, las diferencias ideológicas se basan en diferentes relaciones con el tiempo. La izquierda está preocupada por la desaparición del futuro, mientras que la derecha está más bien preocupada por la desaparición del pasado; la izquierda lamenta que el pasado tenga tanto peso en el presente (que intenta contrarrestar con la política fiscal o con la propuesta de la herencia universal, por ejemplo) y la derecha lamenta exactamente lo contrario (tratando, por ejemplo, de impedir que se revise el pasado con leyes de memoria).

Daniel Innerarity, El futuro de la democracia, El País 03/11/2023

-

V. Completa. Sabiduría antigua para tiempos modernos. Mauro Bonazzi, fi...

Archivado: noviembre 3, 2023, 6:25pm CET por Manel Villar

V. Completa. Sabiduría antigua para tiempos modernos. Mauro Bonazzi, fi...

-

Balmes regresa a casa:

Archivado: noviembre 3, 2023, 11:39am CET por Gregorio Luri

-

73. Un esport o una via d'escap?

Archivado: noviembre 3, 2023, 10:01am CET por Mireia Solís

-

72. Hi ha algú amb qui vulguis viure per sempre?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:53am CET por Faglatima

-

71. Els pols oposats poden ser millors amics?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:53am CET por Mireia López

-

70. Escollim el que sentim?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:48am CET por Mireia Solís

-

69. Es pot ser feliç al 100% després de la pèrdua d'un ésser estimat?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:42am CET por Judith Morera

-

68. Podem construir el "per sempre" sense comprendre'ns?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:42am CET por Judith Morera

-

67. Reconeixem els llocs on vam ser feliços?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:41am CET por Ester Guerrero

-

66. El cor i el cervell pensen i senten el mateix?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:40am CET por Faglatima

-

65. Saps que t’estimo encara que no em recordis?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:39am CET por Ester Guerrero

-

64. Donar-te prioritat a tu mateix fa que siguis egoista?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:38am CET por Ester Guerrero

-

63. Es pot arribar a entendre un sentiment sense viure’l?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:37am CET por Ester Guerrero

-

62. Realment, es pot triar la família?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:35am CET por Ester Guerrero

-

61. Som només un altre nombre entre set bilions?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:34am CET por Anna

-

60. Volem paraules o accions?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:34am CET por Ester Guerrero

-

59. En mirar al cel, estem observant alguna cosa en concret, o mirem al no-res?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:33am CET por Anna

-

58. Per què sempre ens costa superar les nostres pors?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:32am CET por R0b3r1

-

57. Per què sempre ens quedem amb la persona que ens fa mal?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:31am CET por R0b3r1

-

55. On trobem la nostra llar?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:29am CET por Felipe

-

56. Les segones oportunitats funcionen?

Archivado: noviembre 3, 2023, 9:29am CET por Ester Guerrero

.jpg)