Canales

22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1062 sin leer)

telèmac

(1062 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4783 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9753 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

(17 sin leer)

(17 sin leer)

-

23:12

Interludi

» Orelles de burroInterludi

-

21:47

21:47 Presentación de Diálogos de educación, de Juan Antonio Negrete

» Filosofía para cavernícolas El lunes 1 de abril, a las 19.30h, en el Ateneo de Madrid (sala Nueva Estafeta), presentaremos el nuevo libro de nuestro amigo y cavernicolega Juan Antonio Negrete, Diálogos de Educación, publicado por la Editorial Manuscritos. Intervendrán el autor, el profesor Luis Martínez de Velasco y yo mismo. (También está invitado el ministro Wert, aunque de venir, lo hará seguramente disfrazado de tarima o de monólogo sordo). También se leerán dramatizadamente varios fragmentos de los diálogos, y se propondrá un espacio de preguntas y debate acerca de la cuestión del libro, la filosofía de la Educación. La dirección de la presentación estará a cargo de Victoria Caro Bernal.

El lunes 1 de abril, a las 19.30h, en el Ateneo de Madrid (sala Nueva Estafeta), presentaremos el nuevo libro de nuestro amigo y cavernicolega Juan Antonio Negrete, Diálogos de Educación, publicado por la Editorial Manuscritos. Intervendrán el autor, el profesor Luis Martínez de Velasco y yo mismo. (También está invitado el ministro Wert, aunque de venir, lo hará seguramente disfrazado de tarima o de monólogo sordo). También se leerán dramatizadamente varios fragmentos de los diálogos, y se propondrá un espacio de preguntas y debate acerca de la cuestión del libro, la filosofía de la Educación. La dirección de la presentación estará a cargo de Victoria Caro Bernal.

He aquí unas palabras del autor sobre la obra. Diálogos de Educación, no solo no es un libro de ciencia: tampoco es un libro de filosofía escolar o académica, sino una obra “literaria” o de “creación”. En él recorro cuatro posibles filosofías de la Educación, buscando sus fundamentos antropológicos, morales y ontológicos, siguiendo aquella recomendación de Sócrates, que casi he convertido en lema, según la cual debemos investigar qué somos, para saber qué nos corresponde por “naturaleza” hacer y padecer. Por supuesto, hay una filosofía, muy “de moda” en tiempos modernos, que dice que no hay nada que por naturaleza o esencia seamos ni nos corresponda. Esta es, precisamente, la primera propuesta que se discute en el libro. Después se pasa a considerar una concepción sentimentalista, según la cual nuestro centro de gravedad es la emotividad y la razón solo es “la esclava de las pasiones” (según decía Hume), y que también tiene muchas versiones modernas en pedagogías tanto alternativas como convencionales; en tercer lugar, se discute una concepción “kantiana”, en la que la Voluntad como Ley es situada en el lugar más alto; solo al final se llega a la concepción socrático-platónica, con la que más afín me siento, y para la cual la maldad es fruto de la ignorancia y nuestra mayor ignorancia es, precisamente, no conocernos y confundirnos con un ser esclavo. Aunque este pensamiento no carece, desde luego, de su "dialéctica"; es más, la busca y la ejercita, pero la envuelve en la "solución" (no disolución) del Amor o Analogía. De las cuatro teorías o concepciones antropológico-pedagógicas intento extraer lo mejor, interpretadas de la manera más optimista y halagüeña que he podido, antes de señalar sus aporías. Algunos fragmentos del libro pueden leerse aquí.

Diálogos de Educación, no solo no es un libro de ciencia: tampoco es un libro de filosofía escolar o académica, sino una obra “literaria” o de “creación”. En él recorro cuatro posibles filosofías de la Educación, buscando sus fundamentos antropológicos, morales y ontológicos, siguiendo aquella recomendación de Sócrates, que casi he convertido en lema, según la cual debemos investigar qué somos, para saber qué nos corresponde por “naturaleza” hacer y padecer. Por supuesto, hay una filosofía, muy “de moda” en tiempos modernos, que dice que no hay nada que por naturaleza o esencia seamos ni nos corresponda. Esta es, precisamente, la primera propuesta que se discute en el libro. Después se pasa a considerar una concepción sentimentalista, según la cual nuestro centro de gravedad es la emotividad y la razón solo es “la esclava de las pasiones” (según decía Hume), y que también tiene muchas versiones modernas en pedagogías tanto alternativas como convencionales; en tercer lugar, se discute una concepción “kantiana”, en la que la Voluntad como Ley es situada en el lugar más alto; solo al final se llega a la concepción socrático-platónica, con la que más afín me siento, y para la cual la maldad es fruto de la ignorancia y nuestra mayor ignorancia es, precisamente, no conocernos y confundirnos con un ser esclavo. Aunque este pensamiento no carece, desde luego, de su "dialéctica"; es más, la busca y la ejercita, pero la envuelve en la "solución" (no disolución) del Amor o Analogía. De las cuatro teorías o concepciones antropológico-pedagógicas intento extraer lo mejor, interpretadas de la manera más optimista y halagüeña que he podido, antes de señalar sus aporías. Algunos fragmentos del libro pueden leerse aquí.

Todos los que estéis por Madrid estáis requeteinvitados a asistir y participar.

-

21:28

El riure burleta de la noieta tràcia es troba a la LOMCE?

» La pitxa un lio La filosofía es y será una disciplina amenazada. Acaso su destino se encuentre terriblemente marcado por su origen cuando, allá en el siglo IV a.C., la democracia ateniense condenó a muerte al que por Platón conocemos como el hombre más justo de la ciudad: su maestro Sócrates. No cabe duda de que su singular lenguaje, la pluralidad de métodos que la han asistido y la radicalidad de sus planteamientos han favorecido un tradicional alejamiento entre el hombre común y la tarea del filósofo. La burla de aquella muchacha tracia que sonrió al ver a Tales de Mileto precipitarse dentro de un pozo mientras contemplaba los astros es una anécdota perfectamente equiparable a la extrañeza con la que tantas personas reaccionan hoy ante el discurso filosófico en nuestro país.

La filosofía es y será una disciplina amenazada. Acaso su destino se encuentre terriblemente marcado por su origen cuando, allá en el siglo IV a.C., la democracia ateniense condenó a muerte al que por Platón conocemos como el hombre más justo de la ciudad: su maestro Sócrates. No cabe duda de que su singular lenguaje, la pluralidad de métodos que la han asistido y la radicalidad de sus planteamientos han favorecido un tradicional alejamiento entre el hombre común y la tarea del filósofo. La burla de aquella muchacha tracia que sonrió al ver a Tales de Mileto precipitarse dentro de un pozo mientras contemplaba los astros es una anécdota perfectamente equiparable a la extrañeza con la que tantas personas reaccionan hoy ante el discurso filosófico en nuestro país.

Ese extrañamiento, comprensible y en ocasiones casi simpático, adquiere un tinte mucho más trágico cuando desde el prejuicio y la ignorancia parece despreciarse el enorme rendimiento de una de las tareas más dignas, singulares y fecundas de nuestra tradición cultural. Este gesto es demasiado reconocible en esta España donde, desde hace algunos años —si no desde siempre—, la ignorancia se ha encumbrado a la categoría de virtud folclórica y donde, con sospechosa insistencia, la incultura y la falta de aptitud moral e intelectual se exhiben impúdicamente con un orgullo que no puede dejar de significarse como macabro. Estos y otros síntomas oportunamente cuantificados por informes nacionales e internacionales subrayan la urgencia y el cuidado con los que el Gobierno debe acometer la que será la séptima reforma educativa de nuestra Democracia.

En el año 1999 el filósofo francés Jacques Derrida, de origen judío y argelino, advertía con orgullo en una entrevista para Le Figaro Magazine que Francia era (es, y seguirá siéndolo) uno de los pocos países en los que la filosofía se enseña en los liceos. En aquel tiempo, hace ahora catorce años, España podía apropiarse con justicia las palabras del padre de la deconstrucción. También nosotros, también aquella España sabía interpretar que la filosofía es una disciplina insustituible capaz de dotar a los hombres de una serie de competencias que difícilmente podrían adquirirse a través del cultivo de otras materias. Aquel orgullo, como tantos otros, parece desvanecerse actualmente ante la previsión de que la nueva Ley Educativa promovida por el ministro José Ignacio Wert termine por ejecutar una amenaza latente en las sucesivas reformas educativas que ha padecido (no creo que haya palabra más justa) nuestro país durante la Democracia.

Según se expone en el último borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE), publicado el pasado 14 de febrero, la asignatura de Educación Ético-Cívica quedaría eliminada; en su lugar, la asignatura Valores Éticos se ofertaría como alternativa a la asignatura de Religión y la asignatura Filosofía pasaría a tener un carácter optativo. Un destino semejante le espera a la asignatura hoy obligatoria de Historia de la Filosofía, en Segundo de Bachillerato, que pasaría a convertirse en una optativa más entre dieciséis o en optativa de modalidad para los Bachilleratos de Ciencias y Humanidades, lo que convertiría a la Filosofía no en una herramienta transversal y vehicular de la formación de nuestros jóvenes sino en una mera disciplina optativa cuyo interés quedaría sujeto al arbitrio espontáneo de los estudiantes y a la oferta específica que quisieran o pudieran plantear las distintas Comunidades Autónomas y los Centros Educativos.

Por todo ello, no deja de resultar sorprendente que los encargados de diseñar el currículo educativo de los ciudadanos del futuro se demuestren dispuestos a sacrificar el riquísimo legado de pensadores como Aristóteles, Descartes o Hegel. La Filosofía ni puede ni debe interpretarse como una materia adjetiva dentro de un proyecto educativo por cuanto provee a nuestros estudiantes de una serie de herramientas conceptuales insustituibles y que muy difícilmente podrán adquirirse a través del estudio de otras materias. El rigor lógico en la argumentación, la solvencia en el manejo de conceptos abstractos y la capacidad para fundamentar razonamientos de índole moral son algunas de las muchas competencias específicas del saber filosófico que, desafortunadamente, parecen desatenderse en el borrador de la LOMCE. Además, la defensa de la filosofía nunca debería interpretarse como una vindicación meramente romántica ya que, año tras año, estadísticas como las que arrojan los resultados del GRE (examen de acceso a los estudios de posgrado en Estados Unidos) demuestran que los estudiantes graduados en filosofía son, por ejemplo, aquellos que gozan de mayor competencia analítica.

Más allá de las virtudes propias de la filosofía como disciplina y del variado conjunto de competencias específicas que nos brindan su estudio y su ejercicio, todos los indicios demuestran que será poco probable que nuestros alumnos puedan realizar un correcto aprovechamiento de otras materias sin antes haber interiorizado determinados métodos, críticos y analíticos, heredados de nuestra tradición filosófica. El tercer borrador de la LOMCE advierte en su exposición de motivos que “ el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio”, términos todos ellos, absolutamente ininteligibles para quien, por ejemplo, no se haya formado mínimamente en la filosofía kantiana. Estos y otros defectos son debilidades a las que la nueva reforma educativa debería hacer frente en una tarea que exige una enorme responsabilidad histórica, una responsabilidad con respecto a la cual, por cierto, el pensamiento conservador se ha arrogado históricamente especial sensibilidad. Si verdaderamente existiera una preocupación social por la educación moral de nuestros jóvenes o si en justicia nos preocupara el relativismo imperante en nuestra sociedad no creo que ninguna disciplina pudiera ofrecer un rendimiento tan perfecto como el que brinda la filosofía. Desde una perspectiva progresista o desde una perspectiva conservadora parece indudable que cualquier reforma educativa debe aspirar a la construcción de una ciudadanía libre e ilustrada. Sacrificar este consenso tan mínimo como obvio entrañará un daño generacional irreparable y nos conducirá a que dentro de pocos años volvamos a enfrentarnos a la que será entonces nuestra octava reforma educativa. Eso sí, y no otra cosa, es un síntoma del peor relativismo.

Diego S. Garrocho Salcedo, Filosofía, relativismo y (des)educación, Público 27/03/2013

[blogs.publico.es]

-

21:18

Os lo creáis o no...

» El café de Ocata...esta tarde, a las 19:00 h, he hablado por teléfono con Caridad Mercader. De los resultados operativos de la conversación serán ustedes informados en el momento oportuno.

-

20:51

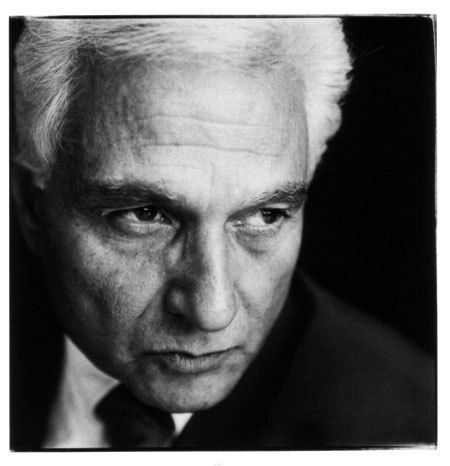

Jacques Derrida: l'últim racisme.

» La pitxa un lio

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Jacques Derrida

APARTHEID - que ese sea el nombre, en adelante, la única denominación en el mundo para el último de los racismos. Que permanezca así, pero que venga un día en el que sea solamente para memoria del hombre. (...)

La exposición no es, luego, una presentación. Nada se entrega ahí al presente, nada que sea presentable, sino solamente, en el retrovisor de mañana, el último difunto de los racismos, the late racism.

EL ÚLTIMO: como se dice en nuestra lengua para significar, a veces, lo peor. Se localiza, en tal caso, la bajeza extrema: “el último de …”. Es, en el grado más bajo, el último de una serie, pero también eso que al final de una historia o al fin de cuentas viene a cumplir la ley de un proceso y a revelar la verdad de la cosa, la esencia aquí acabada del mal, lo peor, el mal superlativo de la esencia, como si hubiera un racismo por excelencia, el más racista de los racismos.

EL ÚLTIMO, también como se dice del más reciente, el último hasta la fecha de todos los racismos del mundo, el más viejo y el más joven. Pues es necesario recordarlo: por más que la segregación racial no lo haya considerado, el nombre de apartheid no se ha convertido en consigna, no ha conquistado su título en el código político de África del Sur sino al fin de la Segunda Guerra Mundial. En el momento en que todos los racismos eran condenados sobre la faz del mundo, es en la faz del mundo que el Partido Nacional osó hacer campaña “por el desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le es atribuida”.

Ese nombre, ninguna lengua, desde entonces, lo ha traducido jamás, como si todos los hablantes del mundo se defendieran, cerraran la boca contra una siniestra incorporación de la cosa por la palabra, como si todas las lenguas rechazaran la equivalencia y el dejarse contaminar en la hospitalidad contagiosa de la literalidad: respuesta inmediata a la obsidionalidad de ese racismo, al terror obsesivo que prohíbe, ante todo, el contacto. Lo Blanco no debe dejarse tocar por lo Negro: aunque sea con la distancia de la lengua o del símbolo. Los Negros no tienen derecho a tocar la bandera de la República. El Ministerio de Trabajos públicos declara, en 1964, que para asegurar la limpieza de los emblemas nacionales, un reglamento estipula que está “prohibido a los no-europeos manipularlos”.

Apartheid: la palabra, por sí sola, ocupa el terreno como un campo de concentración. Sistema de partición, alambradas, muchedumbres de las soledades cuadriculadas. En los límites de ese idioma intraducible, una violenta detención de la marca, la dureza chillona de la esencia abstracta (heid) parece especular sobre otro régimen de abstracción, la de la separación confinada. La palabra concentra la separación, eleva el poder de ésta y la pone ella misma aparte: el apartacionismo, algo como eso. Aislando el ser-aparte en una suerte de esencia o de hipóstasis, la corrompe en segregación casi ontológica. En todo caso, como todos los racismos, tiende a hacerla pasar por algo natural –y por la ley misma del origen. Monstruosidad de ese idioma político. Un idioma no debería, por supuesto, jamás inclinarse al racismo. Ahora bien, lo hace con frecuencia y esto no es del todo fortuito. No hay racismo sin una lengua. Las violencias raciales no son solamente palabras, pero requieren de una palabra. Aunque invoque la sangre, el color, el nacimiento, o más bien porque mantiene un discurso naturalista y a veces creacionista, el racismo descubre siempre la perversión de un hombre “animal parlante”. Instituye, declara, escribe, inscribe, prescribe. Sistema de marcas, precisa los lugares para asignar residencia o cerrar las fronteras. No discierne, discrimina.

EL ÚLTIMO, finalmente, pues este último nacido de los racismos es también el único superviviente en el mundo; el único, al menos, en exhibirse aún en una constitución política. Es el único en la escena que osa decir su nombre y presentarse como lo que es, desafío legal y asumido del homo politicus, racismo jurídico y racismo de Estado. Última impostura de un presunto estado de derecho que no duda en fundarse en una pretendida jerarquía originaria –de derecho natural o de derecho divino: los dos no se excluyen jamás.

La siniestra fama de ese nombre que está aparte será, pues, única. El apartheid es reputado por manifestar, en suma, la última extremidad del racismo, su fin y la suficiencia limitada de su meta, su escatología, el estertor de una agonía interminable ya, algo como el Occidente del racismo y además, será necesario precisarlo inmediatamente, el racismo como cosa de Occidente.

Jacques Derrida, La última palabra del racismo, Instantes y azares, primavera 2010 -

20:24

Què és la consciència?

» La pitxa un lioNormal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Lo primero que aprendemos al estudiar nuestros propios circuitos es una lección muy simple: casi todo lo que hacemos, pensamos y sentimos no está bajo nuestro control consciente.Los inmensos laberintos neuronales aplican sus propios programas. El tú consciente –eseYo que poco a poco vuelve a la vida cuando se despierta por la mañana– es el fragmento más pequeño de lo que ocurre en tu cerebro. Aunque dependemos del funcionamiento del cerebro para nuestras vidas interiores, él actúa por su cuenta. Casi todas sus operaciones quedan fuerade la acreditación de seguridad de la mente consciente. El yo simplemente no tiene derecho de entrada.David Eagleman

La conciencia es como un diminuto polizón en un transatlántico, que se lleva los laureles del viaje sin reconocer la inmensa obra de ingeniería que hay debajo. (…)

En un reciente experimento, se les pidió a algunos hombres que clasificaran las fotos de diferentes caras de mujer según su atractivo físico. Las fotos eran de veinte por veinticinco, y mostraba a las mujeres mirando a la cámara o en un perfil de tres cuartos. Sin que los hombres lo supieran, en la mitad de las fotos las mujeres tenían los ojos dilatados y en la otra mitad no. De manera sistemática, los hombres se sintieron más atraídos por las mujeres de ojos dilatados. Lo más extraordinario es que ninguno de ellos se dio cuenta de que eso había influido en su decisión. Ninguno de ellos dijo: «He observado que sus pupilas eran dos milímetros más grandes en esta foto que en esta otra.» Simplemente se sintieron más atraídos por unas mujeres que por otras por razones que fueron incapaces de identificar.

Así pues, ¿quién elige? En el funcionamiento en gran medida inaccesible del cerebro, algo sabía que los ojos dilatados de las mujeres tenían relación con la excitación y la buena disposición sexual. Los cerebros lo sabían, pero no los hombres que participaron en el estudio, o al menos no de manera explícita. Es posible que los hombres no supieran que su idea de la belleza y de la atracción es algo profundamente arraigado, guiado en la dirección correcta por programas forjados por millones de años de selección natural. Cuando los hombres eligieron a las mujeres más atractivas, no sabían que la elección en realidad no era suya, sino que pertenecía a los programas que más profundamente han quedado grabados en el circuito del cerebro a lo largo de cientos de miles de generaciones.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} David Eagleman, Incógnito. La vida secreta del cerebro, Anagrama, Barna 2013

-

20:19

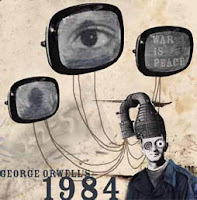

José Ignacio Wert i la neollengua.

» La pitxa un lio Chusma”, palabra predilecta de Salvador Sostres, uno de los más vociferantes predicadores del credo neoliberal, procede del sustantivo griego κέλευσμα, que significa la llamada del κελευστής, el que marca el ritmo de los que reman en los barcos: el cómitre. La curiosidad por conocer el origen de las palabras y el gusto por destriparlas para saber qué esconden tras su fachada no es una excentricidad propia de filólogos enloquecidos entre montañas de libros polvorientos sino una actitud habitual entre quienes constatan que el lenguaje articulado nos singulariza como especie. El lenguaje es el instrumento necesario del razonamiento (que es lo que significa λóγος, además de palabra), y las carencias e imprecisiones del uno conllevan las del otro. Cuanto más conozcamos sus entrañas menos vulnerables seremos a las trampas dialécticas y falacias a las que nos vemos expuestos día tras día.

Chusma”, palabra predilecta de Salvador Sostres, uno de los más vociferantes predicadores del credo neoliberal, procede del sustantivo griego κέλευσμα, que significa la llamada del κελευστής, el que marca el ritmo de los que reman en los barcos: el cómitre. La curiosidad por conocer el origen de las palabras y el gusto por destriparlas para saber qué esconden tras su fachada no es una excentricidad propia de filólogos enloquecidos entre montañas de libros polvorientos sino una actitud habitual entre quienes constatan que el lenguaje articulado nos singulariza como especie. El lenguaje es el instrumento necesario del razonamiento (que es lo que significa λóγος, además de palabra), y las carencias e imprecisiones del uno conllevan las del otro. Cuanto más conozcamos sus entrañas menos vulnerables seremos a las trampas dialécticas y falacias a las que nos vemos expuestos día tras día.

Las tan impropiamente llamadas tertulias que podemos seguir por radio y televisión son un buen ejemplo de cómo la deshonestidad intelectual y el sesgo interesado se ponen al servicio de la confusión. No buscan estimular el diálogo ni la reflexión, sino que calen entre la audiencia una serie de ideas primarias y poco elaboradas, cuando no directamente falsas, que, a fuerza de ser repetidas y dadas por evidentes, pasan a ser dogmas indiscutibles para las personas de más perezoso raciocinio.

De este sórdido mundo en el que el griterío reemplaza al razonamiento y las consignas a los argumentos procede José Ignacio Wert, ministro de educación, cultura y deporte del Reino de España. Sociólogo de formación y con una larga experiencia en empresas de sondeos de opinión y análisis de audiencias (Demoscopia, Sofres), el tertulianismo fue su faceta más pública hasta el momento en que accedió al ministerio. Tal vez por eso se ha significado por un punto de chulería y zafiedad en algunas de sus manifestaciones públicas (ilustrativa en este sentido resultó su defensa de la ampliación en un 20% del número de alumnos por clase por él decretada con el peregrino argumento, que casi rozaba el insulto a la inteligencia, de que favorecería que los niños se relacionaran y socializaran en la escuela), pero a pesar de estos errores de modulación del tono José Ignacio Wert está cumpliendo con el trabajo que le ha sido encomendado. Los sondeos no solo sirven para conocer las tendencias de la opinión pública, sino también para, convenientemente interpretados y publicitados, moldearla. De manera que el perfil del ministro es el idóneo para poner en marcha una serie de medidas que claramente perjudican a una mayoría haciéndolas pasar por beneficiosas además de inevitables, algo para lo que se necesita un perfecto dominio de la neolengua descrita por George Orwell en 1984 y que últimamente parece ser la única hablada en los ministerios.

Este espeluznante pasaje de torpe altisonancia no es el tríptico de una academia no homologada de marketing por correspondencia, sino el primer párrafo del anteproyecto de la LOMCE, ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Estas seis líneas son como la obertura de una ópera en la que se entonan, resumidas, las principales melodías que irán sonando a lo largo de la representación. Se nos escupe ex abrupto una definición de educación cuando menos desconcertante, que solo menciona vagos procesos económicos, a los que se supedita, y obvia a los ciudadanos como sujetos autónomos más allá de su función como peones de esos procesos; peor es todavía el subtexto, pues tal declaración de principios implica tácitamente que el legislador asume el sistema económico actual no ya como inevitable, sino como una especie de estado natural de las cosas. Sobreentendido este engendro como axioma, ya no nos puede sorprender nada del desfile de horrores que se desencadena en las páginas subsiguientes, que más parecen un manual de motivación empresarial que una ley orgánica de la que va a depender el futuro de una generación. La gestión de la educación pública basada exclusivamente en criterios de rentabilidad y el fomento de la arbitrariedad como herramienta de sumisión en la gestión de los recursos humanos son solo dos ejemplos de lo que nos espera, la preparación para la traca final que será la concreción de los planes de estudio curso por curso. Ahí es donde se consuma la reducción a la mínima expresión de las enseñanzas artísticas y musicales en la etapa obligatoria, dando prioridad a lo que el ministro llama “materias instrumentales”, se elimina de un plumazo la cultura clásica y, ya en el bachillerato, se sacrifica cruentamente el griego clásico que pasa de ser una materia troncal en la modalidad de humanidades a ser una optativa de oferta no obligatoria, lo que traducido de la neolengua al castellano significa que, por la mera aplicación de los criterios de rentabilidad que impregnan la ley, no se va a cursar en prácticamente ninguna parte.“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

No hace mucho que José Ignacio Wert se apareció en TVE precisamente para darnos una clase práctica de neolengua. En su disertación nos alertó sobre las exageraciones difundidas acerca de sus medidas de ajuste, que no eran recortes sino “medidas de eficiencia”, y nos instruyó sobre los correctos términos en que debe plantearse el debate con estas sabias palabras: “yo creo que una discusión sobre un aspecto tan medular en una sociedad como es la educación lo primero que tiene que hacer es ser riguroso con los datos”. Esta frase fue, si dejamos de lado los horrisonantes anacolutos que la adornan, el momento cumbre de la lección. Requisito indispensable para un hablante de neolengua con competencia nativa ha de ser la incapacidad para el rubor, y aquí nuestro ministro obtuvo la summa cum laude. Ni su reciente comparación de las 79 universidades españolas con las 10 de California que en realidad son casi 130, ni su justificación de la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía citando como ejemplo de sectarismo y adoctrinamiento un libro que ni era de texto ni tenía nada que ver con el curriculum de la materia, provocaron el más mínimo temblor en su semblante ni el menor asomo de rubor en sus mejillas, sino que prosiguió impertérrito con su discurso de encantador de serpientes hasta que terminó la entrevista. Tan impertérrito como Salvador Sostres cuando siente la necesidad, día sí y día también, de hacer partícipes a sus lectores de su monolítica visión del mundo, un mundo de chusma desagradecida que vive de parasitar a unas elites que lo son porque se lo merecen. José Ignacio Wert está trabajando para poner en su lugar a esta chusma, porque qué duda cabe de que será mucho más manejable cuando, olvidado el griego, pierda la conciencia de ser la que está remando en la galera.

Donald Worst, La chusma analfabeta, Just down, 18/10/2012 -

20:07

Robert Castel: pensar el treball.

» La pitxa un lio

Comencé a trabajar con Robert Castel en 1996 cuando llegué a París a realizar un doctorado bajo su dirección. Trabajamos sin interrupción hasta la semana pasada. Sabíamos que quedaba poco tiempo y buscábamos terminar un libro que quedará inconcluso e inédito. El título hubiera sido “Las políticas del individuo” y se lo habíamos prometido a Pierre Rosanvallon para la editorial Le Seuil.

Robert Castel

A Castel no le gustaba mucho hablar de sí mismo, pero a lo largo de los años fue dando detalles de su vida a medida que la amistad se consolidaba. Nació en una familia humilde en Saint-Pierre-Quilbignon en 1933, una comuna rural cercana a la ciudad de Brest. Su madre murió de cáncer cuando tenía 10 años y dos años después se suicidó su padre, al que encontró colgando de una cuerda. Así atravesó la infancia en plena Guerra Mundial este hijo del mundo obrero.

Hace pocos años, contó cómo un profesor de matemáticas lo alentó a salir de la formación técnica que lo predestinaba a convertirse en obrero, “Usted tiene pasta para otra cosa” le dijo. Ganó una beca para cursar el liceo y en 1959 devino profesor de filosofía bajo la tutela del filósofo Eric Weil. Hacia 1966-67 conoció en el comedor de la Universidad de Lille a Pierre Bourdieu, de quien sería amigo hasta el final. Cansado de los “conceptos eternos” se acercó a la sociología que estudió en la Sorbona con Raymond Aron. Luego fundó la Universidad de Vincennes (hoy Paris 8) e integró en 1990 la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.

Hasta principios de los 80 trabajó sobre el psicoanálisis y la psiquiatría convirtiéndose en uno de los primeros sociólogos en abordar el tratamiento social de la locura. Cuando en 1980 le acercó a Michel Foucault el manuscrito de La Gestión de los Riesgos (1981), el filósofo del poder consideró que el texto de Castel ponía fin a su célebre Vigilar y Castigar (1975). Castel anticipaba que los modos de control social y de ejercicio del poder no se harían ya de modo presencial y a través de la vigilancia directa sino por medio de estadísticas y de la definición de “poblaciones en riesgo”. Lo descubrió observando un dispositivo de política social sobre la infancia en riesgo, y es seguramente por ello que tanta aversión le provocaba el modo descuidado e irresponsable con el que muchos sociólogos ceden hoy a temas de moda como el “sentimiento de inseguridad”.

Cuando lo conocí, Castel acababa de publicar Las Metamorfosis de la Cuestión Social (1995), una obra monumental considerada por muchos como el libro más importante de sociología de los últimos años. Le llevó una década de investigación, buscando entender lo que él consideraba como una “gran transformación” que probablemente cambiaría la morfología de las sociedades occidentales y que amenaza con liquidar la larga construcción que en Europa había dado respuesta a las contradicciones del mundo del trabajo. Puedo imaginarlo hoy como tantas veces lo vi, tan preciso como paciente, redactando aquellas 490 páginas de letra infantil con su birome Bic, con el cigarrillo como única compañía. Así remontó el tiempo hasta que pudo afirmar con un tono apenas provocador: “la cuestión social empieza en 1349”. La peste liquidó entonces las bases sociales de la Edad Media cuando centenas de miles de antiguos campesinos y artesanos perdieron su lugar en la sociedad y comenzaron a errar como vagabundos. Se anuda allí la contradicción fundamental que organiza el presente. El mundo social se divide entre quienes son considerados ineptos para el trabajo y los otros. Mientras que los primeros son eximidos de la carga laboral y pueden esperar los socorros de la asistencia pública, los aptos a trabajar deberán conquistar un lugar en el mundo por medio del empleo y no tendrán derecho a la asistencia. Ese gran integrador que es el trabajo produce así efectos paradójicos toda vez que la coyuntura económica impide trabajar a quienes disponen de sus fuerzas: la figura del desempleado es terrible porque la sociedad no tiene lugar para quien, siendo apto, no trabaja. Se entiende también el principio fundamental que atraviesa nuestras sociedades así estructuradas: sólo el trabajo permite la integración social, pero no siempre el trabajo la produce pues para que el trabajo sea fuente de seguridad y de dignidad, éste debe estar rodeado de protecciones, atravesado por el Derecho y regulado. Sólo bajo esas condiciones se vuelve empleo y da lugar a “cierta independencia social”, de lo contrario el trabajo conduce a la sumisión, a la pobreza y a la indignidad.

Castel produjo una sociología gobernada por un principio de realidad que se imponía a sí mismo con un rigor y una disciplina que no dejaban lugar a la mínima fantasía. En los 70 enfrentó a quienes fantaseaban con el potencial liberador de la locura y en los 90 a quienes soñaban con “el fin del trabajo”. No hay escapatoria al trabajo en nuestra civilización, pero el trabajo sin protección social no es sino opresión. Castel era suficientemente independiente como para entusiasmarse con quienes toman sus deseos por realidades. Así lo vimos durante años escuchar impasible las críticas de quienes lo consideraban anticuado o pesimista. Con una modestia tal vez única, se limitaba a repetir algunas de las preguntas que orientaron su reflexión: ¿cómo sería una sociedad que no estructure el trabajo?, ¿qué ocurre cuando el empleo se desregula y se desprotege al trabajador? Pero también señalaba el brutal costo social que pagan quienes, generalmente contra su voluntad, se ven apartados del mundo del trabajo.

Denis Merklen, Recuerdos del sociólogo que diseccionó el trabajo, Ñ revista de cultura, 25/03/2013 -

19:53

El materialisme-determinisme de Holbach.

» La pitxa un lio

En 1982, la Editora Nacional publicó la traducciónn del Système de la Nature de Holbach, con un amplio estudio introductorio de José Manuel Bermudo (que era también cotraductor); ventiséis años más tarde, aquella traducción se reitera en la editorial Laetoli, poniendo como epílogo lo que era introducción y alterando la versión –por lo que he visto– en pequeños detalles. Acompaña ahora al Système, en la misma editorial, otro libro de Holbach, Le Christianisme dévoilé (El cristianismo al descubierto), con un epílogo de Josep Lluís Teodoro. Ambas obras se hallan insertas en una colección, «Los Ilustrados», dirigida por José Manuel Bermudo, quien prolonga así su dedicación a la filosofía del siglo XVIII.

Baron Holbach

De este modo, Holbach se nos repropone a través de dos obras bien significativas: el Sistema contiene su filosofía básica (una exposición de su materialismo) y El cristianismo ofrece su crítica de la religión: ambas expresivas de un radicalismo ilustrado muy agudo. Radicalismo filosófico general (materialismo y determinismo en sentido fuerte) y radicalismo antirreligioso no menos fuerte.

Siendo así, ¿qué interés suscitaría hoy el recuerdo de Holbach mediante esos dos textos tan suyos? Desde luego, siempre puede alegarse el interés puramente histórico-positivo; proponer de nuevo a Holbach sería rememorar un episodio singular de la Ilustración: el representado por aquel asiduo colaborador de la Enciclopedia, personaje muy presente en las luchas filosóficas del XVIII, y no ya sólo como autor de textos confesadamente propios, sino bajo la máscara de seudónimos y en cuanto promotor de traducciones, entre otras cosas. También –no hay por qué ocultarlo– como alguien que ocupa un puesto notable, por cierto, en la historia del antisemitismo: los judíos no fueron santos de la devoción de Holbach. Ese interés histórico es justamente subrayado tanto en el extenso epílogo de Bermudo como en el más breve, pero pregnante, de Teodoro.

Ahora bien, en ambos estudios se insinúan además ciertos motivos para defender un interés renovado que Holbach podría suscitar en el presente. Y ello en virtud, acaso paradójicamente, de aquel radicalismo que lo caracterizó dentro del contexto ilustrado de su tiempo. Decimos «paradójicamente» pues, al parecer, tales radicalismos (filosófico general y antirreligioso), vistos desde ciertas tesis, muy sonoras hoy, acerca del estado actual de la sociedad y la cultura, harían de Holbach algo «superado». ¿Podríamos ser hoy materialistas-deterministas en el simple y fuerte sentido de Holbach, convencido de la verdad de una ciencia natural (más o menos mecanicista u organicista, pero determinista en todo caso) que no sólo explicaría adecuadamente «la Naturaleza» sino que sustentaría una moral y una política racionales? ¿Y podríamos suscribir aquel feroz radicalismo anticristiano en una época como la actual, al parecer revitalizadora de actitudes religiosas frente –precisamente– a una proclamada «insuficiencia» de aquella crítica radical para satisfacer las que se dicen «exigencias vitales» del presente?

Empecemos por la crítica al cristianismo. Holbach impugna en su libro tanto los presuntos fundamentos de la verdad del cristianismo como los alegatos en pro de su superioridad práctico-moral. Con respecto a lo primero, ¿carecen sus críticas de fundamento, histórico y doctrinal? El tono más bien ensayístico-periodístico de Holbach (que por sí solo justificaría, para muchos, el desdén hacia su obra), ¿le priva de toda solidez? Holbach recapitula los tópicos ilustrados radicales acerca de la gratuidad de la mitología cristiana, el carácter fantástico de la «revelación divina» de sus verdades, la impostura de las «pruebas» de los milagros o de la autoría y cronología de los «libros sagrados», etc. Su exposición crítica podrá ser apresurada y, si se quiere, «libelística», pero en lo esencial, ¿nos atreveríamos hoy a decir que es falsa? Quizás hoy ocurra que los cristianos «ponen entre paréntesis» lo que durante siglos constituyó su teoría justificativa. Parece que hoy ya no se sienten obligados a responder por creer en la transubstanciación, en la virginidad de María, en los milagros de los santos, etc., aunque todo eso fuera decisivo durante mucho tiempo (sin ir más lejos, en el tiempo no tan remoto del aprendizaje cristiano de quien firma esto) para ser un verdadero creyente. Y, así, ¿está Holbach «superado» porque utilizó argumentos inválidos, o simplemente sucede que los cristianos actuales prefieren olvidar la argumentación en esos asuntos? Podríamos decir que Holbach, cuando critica los principios dogmáticos y las creencias acopladas a ellos, «tiene más razón que un santo»..., precisamente porque no es un santo; sólo que el «santo» de ahora prefiere eludir toda contienda de razones en aquellos puntos otrora fundamentales. Pero entonces desdeñar hoy a Holbach no se justificaría por las deficiencias de sus argumentos, sino porque, si la inconsistencia o gratuidad de dogmas y creencias ya no importan para ser cristiano, entonces, claro, «no importa ya» la crítica de Holbach.

¿Y el otro aspecto de la diatriba anticristiana del autor, referido no ya a dogmas y creencias, sino a la dimensión práctico-moral? Aquí la posición de Holbach no está del todo descaminada en lo que tiene de juicio sobre la aplicación histórica concreta de la moral cristiana a lo largo del tiempo; pero podría sostenerse que su juicio acerca del valor –en general– de esa moral deja muchas cosas fuera, al proceder, diríamos, desde instancias demasiado «abstractas». Queremos decir, por una parte, que hay desde luego bastantes indicios históricos de que la intolerancia y el fanatismo surgieron en los ámbitos históricos en que se aplicó, de hecho, el cristianismo; tampoco resulta gratuito sostener que la debilidad y el temor (psicológicamente censurables) acompañan a menudo al ejercicio de las «virtudes» cristianas. Pero esas parciales constataciones históricas no agotarían la cuestión. Al juzgar desde el tribunal abstracto de «la razón», Holbach desatendería aspectos históricos positivos de la moral cristiana: las consecuencias de la aplicación de ésta no serían siempre «malas consecuencias». Puede parecer Holbach insensible a ciertos sentimientos (no sólo la debilidad o el temor) suscitados por la religión, precisamente beneficiosos para esas relaciones sociales satisfactorias que él pretende promover: beneficiosos en la práctica. Cierto que Holbach puede decir (imitando al Spinoza que no dejó de influir en él) que lo suscitado por vía del sentimiento puede suscitarse, sin él, por vía de la razón; dicho de otro modo (y lo dice), que si el cristianismo coincide a veces con la moralidad racional (ejercitada al margen de la religión) eso no es mérito especial del cristianismo, y así éste sería prescindible. Pero ese argumento, si seguimos remontándonos a Spinoza, olvidaría aquel otro (también documentable en la Ética según el orden geométrico) conforme al cual a quien no pueda guiarse por la razón más le vale guiarse por el sentimiento religioso que estar privado de toda guía. El papel de la religión como apta para inspirar moral a muchos hombres podría haber sido considerado por Holbach, si su perspectiva racional hubiera sido menos «abstracta»; pretender una sociedad humana en la que todos se guíen por la pura razón era entonces, y seguramente sigue siendo, una pretensión «ilustrada» utópica. La flaqueza teórica de Holbach radicaría, entonces, en no haber incluido en su teorización de la religión ciertos argumentos en cuya virtud puede sostenerse, precisamente, que los argumentos no bastan siempre cuando se trata de práctica social; la racionalidad moral de tantos y tantos hombres habría de ser excitada indirectamente a través del sentimiento, como había sostenido ya Spinoza, desde su realismo social-político, para el cual la práctica de la razón toma en cuenta que no sólo existe el trato entre «sabios». En suma, Holbach no está falto de argumentos en su crítica de la religión, pero se excede en su posición abstracta respecto a las repercusiones sociales de ésta.

Digamos algo ahora de los principios filosóficos generales expuestos en el Sistema de la naturaleza. ¿Carece el materialismo de Holbach, visto desde hoy, de todo mérito filosófico? Desde luego, al intentar apreciarlo habrá que olvidar el estilo seco, reiterativo y mortalmente plúmbeo de Holbach en el Sistema. Estilo que ya en época del autor provocó el rechazo por parte de quienes, como un Voltaire, eran más sensibles a las elegancias literarias. Claro que la falta de primores de estilo no arguye, por sí sola, contra su interés filosófico. Ese interés, hoy, no es desde luego indiscutible, pero nos gustaría subrayar algún rasgo de aquella filosofía que podría despertarlo. Por ejemplo, su convicción central según la cual el «hombre» no puede ser el centro de una filosofía materialista, pues nunca deja de ser considerado como «parte de la Naturaleza», y ése sería requisito de un materialismo genuino. Tal vez este rasgo, nada «demagógico» (y por el que se distingue de otros ilustrados), habría sido el causante de que se olvidara a Holbach precisamente durante la época revolucionaria francesa que vino después de su muerte. Para este materialista-determinista radical, el hombre no podía aspirar a un estatuto ontológico privilegiado. ¿Estimarían los tiempos presentes ese rasgo como un mérito? Es dudoso, pero nunca se sabe, porque la polémica filosófica «humanismo/antihumanismo» siempre está dando vueltas...

Algún otro rasgo podríamos recordar. Por ejemplo, que Holbach no subordina su materialismo a una perspectiva epistemológica empirista-sensualista, según la tradición británica, importada por muchos ilustrados franceses. Holbach pareció tener claro que la posición empirista-sensualista conducía al idealismo: aquellos empiristas clásicos del siglo XVIII serían, en efecto, idealistas sin más, con su reducción de la realidad a percepción (reducción más o menos intensa según los autores, pero presente en todos ellos). Holbach mantiene la afirmación de una idea ontológica de Materia, que es la que posibilita las percepciones, y sin esa independencia ontológica de la Materia no habría materialismo (este aspecto está muy bien destacado por Bermudo en su estudio). Tal tesis fundamental poseería un valor filosófico relativamente independiente del modo de entender el «funcionamiento» de la materia según el alcance concreto de los conocimientos científicos de Holbach, inevitablemente deficientes al verlos desde hoy.

Desde luego, un gran problema de Holbach sería el de cómo su determinismo podría servir de base para «deducir» una moral y una política racionales. Pero éste es un problema permanente, y nuestro juicio acerca de Holbach en este punto dependería de nuestra propia posición actual acerca de la autonomía de la dimensión moral (y de la política). Mucho me temo que el recuerdo de Holbach, en este asunto, no provocaría hoy muchas adhesiones, sobre todo por parte de tantos filósofos éticos «autonomistas». Quizá sería arriesgado suponer, con todo, que esa cuestión filosófica esté «definitivamente resuelta», y que pensarla desde la clásica visión estoica de la «libertad en la necesidad» haya dejado de tener sentido. En todo caso, si la relectura de Holbach volviese a plantear esas cuestiones, nos inclinaríamos a pensar que, después de todo, y pese a sus limitaciones «de época», no sería inútil proponerla.

Vidal Peña, El barón Holbach, hoy, Revista de Libros, abril 2009

-

11:59

La creencia religiosa: ¿Una tabla de salvación?

» BouléTerminamos hoy el trimestre con otro de los ecos de la Olimpiada Filosófica del fin de semana pasado. Hoy voy a centrarme en una pregunta que salió en el debate entre centros. En cierta manera, vino a decir la sagaz preguntadora, la religión es una respuesta a la falta de sentido, y se desarrolla allí donde el ser humano encuentra un límite, una frontera irrebasable. A poco que nos pongamos a pensar, el mayor límite y el mayor abismo al que nos enfrentamos es, sin duda, la muerte. Entonces, venía a plantear la pregunta, la religión es quizás una respuesta ante el miedo, una forma de encontrar una tabla de salvación y de evitar problemas. Dicho en otras palabras: una salida cómoda ante el incordio de vivir sin saber cómo ni por qué. Una forma de responder, de una vez por todas, las preguntas que se nos van presentando a lo largo de este largo camino que es la vida. Dios sería la escapatoria de la muerte y la solución acomodaticia para la vida. Al hilo de la pregunta, me surgió a mi otra que en cierta forma no deja de ser una consecuencia de la anterior: ¿Cuál de las dos es más cómoda, la vida del ateo o la vida del creyente? ¿Realmente es más cómodo creer, o es precisamente al revés? Abordemos brevemente ambas perspectivas para situarnos en posición de encontrar una respuesta.

Entender la creencia religiosa como una forma de comodidad es solo una manera de concebirla. Y la mejor prueba es la sentencia de Unamuno: “fe que no duda es fe muerta”. La vida del creyente, si nos fiamos de Unamuno, no es el camino de rosas que lleva a la salvación eterna. Más bien es la vida de quien quiere ver luz en medio de la oscuridad, y esto puede experimentarse de una forma trágica. Se hace difícil encontrar entre los que se declaran totalmente creyentes, ejemplos de personas que no alberguen la menor duda de la existencia de Dios y de un orden superior, distinto a este nuestro. Profundicemos más todavía: toda religión implica una idealización de la humanidad, un modelo de persona que los creyentes han de realizar. Pongamos el ejemplo del budista: no sé hasta qué punto se puede decir que quien cumple estrictamente los preceptos budistas, o los de cualquier otro credo, lleva una vida “cómoda”. Antes bien al contrario: los grandes ejemplos de la historia de personas que han destacado por sus creencias relgiosas no han tenido una vida precisamente fácil. No sólo por lo material, sino incluso en el plano personal: algunos de ellos han tenido que pagar incluso con su propia vida. De manera que aquello que en la pregunta inicial parecía una tabla de salvación puede ser a la vez una vía de sacrificio y renuncia personal, difícil de comprender en nuestros días. Lo que sí es fácil, y cómodo, es llevar una vida difuminadamente creyente: afirmar que Dios existe, pero no cumplir con lo que esta creencia debería significar en la vida de quien lo cree.

Vayamos ahora al otro lado, a la vida del ateo: ¿Diríamos que es la suya una vida más incómoda que la del creyente? De partida se podría pensar que sí, pero sólo si nos fijamos en el ateo inquieto, muy cercano al Unamuno de carne y hueso: el ateo que se resiste a terminar siendo solo un saco de huesos dentro de una caja. El ateo que quiere ver luz en medio de la oscuridad, pero no puede ver absolultamente nada. Es una vida bien difícil la de aquel que tiene ansias de eternidad y sabe que se está acabando poco a poco, de forma inexorable y sin vuelta atrás. Sin ningún truco final. No obstante, no es esta la única forma de “ser-en-el-mundo” del ateo. Hay otra, cuya vida es tan acomodaticia o más que la del creyente conformista. Sería entonces el ateo ramplón y “sin sustancia”, que se limita a “vivir la vida”, sin creer en nada, pero sin preguntarse tampoco por este no creer. Sin dejar que la vida le empape con sus interrogantes. Dejarse llevar por un motivo bien inmediato: no meterse en complicaciones. Es entonces la del ateo que ni pregunta ni se pregunta una vida bien cómoda y llevadera, que no plantea objeción alguna. Con los esbozos que he presentado, podríamos preguntarnos ahora qué tipos de creyentes y ateos predominan, y si nos pudiéramos formar una “imagen promedio”, tanto del creyente como del ateo, analizar cuál de los dos lleva una vida más sencilla. Sé que es caer en tópicos, pero es una de las formas de introducirse en el asunto. En cualquier caso, la reflexión sobre el tema queda, como siempre, como tarea para quien haya llegado hasta el final de la anotación.

-

10:00

10:00 III Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid

» Aprender a PensarPor tercer año consecutivo se celebra en Madrid la Olimpiada Filosófica, cuyos objetivos fundamentales son: 1-Acercar la reflexión filosófica a la vida cotidiana del alumnado y aumentar la presencia de dicha reflexión en del mundo escolar. 2-Potenciar la reflexión, el pensamiento crítico y el diálogo. 3-Consolidar y complementar algunos de los contenidos esenciales del currículo de las asignaturas [...] -

10:00

10:00 La Hora del Planeta, un gesto por el medio ambiente

» Aprender a PensarLa Hora del Planeta es una campaña de movilización ciudadana que WWF puso en marcha hace siete años. Su objetivo es generar un gesto colectivo de reducción de consumo eléctrico en favor de la sostenibilidad energética y el cuidado del medio ambiente. La Hora del Planeta tendrá lugar este año el 23 de marzo, desde las 20:30 hasta [...] -

10:00

10:00 Una silla roja por la educación

» Aprender a PensarEn algunas aulas se castiga a los niños a sentarse en la silla de pensar para que reflexionen acerca de algún comportamiento que ha tenido consecuencias negativas para otros alumnos o para sí mismos. De alguna forma, Entreculturas utiliza ese mismo recurso a través de su campaña La silla roja. Una silla para 61 millones de niños [...] -

10:00

10:00 El Día de π

» Aprender a PensarHoy es catorce de marzo, Día del número Pi (π). Esta celebración matemática la inició el físico Larry Shaw en 1988 y ha ido tomando mayor importancia con el paso de los años. El número pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y su valor numérico es: 3,14159265358979323846… Animación de la [...] -

10:00

10:00 La Educación Abierta, a debate

» Aprender a PensarLa Universidad Carlos III de Madrid ha celebrado una jornada sobre Educación Abierta en su campus de Leganés. Han participado ponentes de esta universidad y de otras, como la UNED y la UPM. Esta iniciativa está promovida por el Consorcio Mundial OpenCourseWare que pretende fomentar la Educación Abierta para compartir recursos, eliminar barreras y [...]

-

9:31

Adoctrinament i denúncies.

» La pitxa un lioAra toca criminalitzar els moviments socials. El PP es llança contra la plataforma de les hipoteques i els seus "escraches ". Que fàcil que és atacar els que es mobilitzen al carrer quan no es té el coratge de defensar els ciutadans dels abusos del poder. Tot sigui per tapar Bárcenas i companyia. I d'aquí a la caça de bruixes. Les joventuts del PP de Castelló s'han organitzat per denunciar des de l'anonimat (aquests joves són molt valents, pel que sembla) els professors que adoctrinin a classe, és a dir, els que diguin coses que a ells no els agradin, d'esquerres o catalanistes, evidentment. Curiosa idea de la llibertat de càtedra: o penses com jo o calles. El PP ha promogut la religió com a assignatura. Pur adoctrinament. Per pura coherència, haurien de denunciar els professors de religió. Josep Ramoneda, Tot va molt bé, senyora marquesa, Ara, 27/03/2013