Chusma”, palabra predilecta de Salvador Sostres, uno de los más vociferantes predicadores del credo neoliberal, procede del sustantivo griego κέλευσμα, que significa la llamada del κελευστής, el que marca el ritmo de los que reman en los barcos: el cómitre. La curiosidad por conocer el origen de las palabras y el gusto por destriparlas para saber qué esconden tras su fachada no es una excentricidad propia de filólogos enloquecidos entre montañas de libros polvorientos sino una actitud habitual entre quienes constatan que el lenguaje articulado nos singulariza como especie. El lenguaje es el instrumento necesario del razonamiento (que es lo que significa λóγος, además de palabra), y las carencias e imprecisiones del uno conllevan las del otro. Cuanto más conozcamos sus entrañas menos vulnerables seremos a las trampas dialécticas y falacias a las que nos vemos expuestos día tras día.

Chusma”, palabra predilecta de Salvador Sostres, uno de los más vociferantes predicadores del credo neoliberal, procede del sustantivo griego κέλευσμα, que significa la llamada del κελευστής, el que marca el ritmo de los que reman en los barcos: el cómitre. La curiosidad por conocer el origen de las palabras y el gusto por destriparlas para saber qué esconden tras su fachada no es una excentricidad propia de filólogos enloquecidos entre montañas de libros polvorientos sino una actitud habitual entre quienes constatan que el lenguaje articulado nos singulariza como especie. El lenguaje es el instrumento necesario del razonamiento (que es lo que significa λóγος, además de palabra), y las carencias e imprecisiones del uno conllevan las del otro. Cuanto más conozcamos sus entrañas menos vulnerables seremos a las trampas dialécticas y falacias a las que nos vemos expuestos día tras día. Las tan impropiamente llamadas tertulias que podemos seguir por radio y televisión son un buen ejemplo de cómo la deshonestidad intelectual y el sesgo interesado se ponen al servicio de la confusión. No buscan estimular el diálogo ni la reflexión, sino que calen entre la audiencia una serie de ideas primarias y poco elaboradas, cuando no directamente falsas, que, a fuerza de ser repetidas y dadas por evidentes, pasan a ser dogmas indiscutibles para las personas de más perezoso raciocinio.

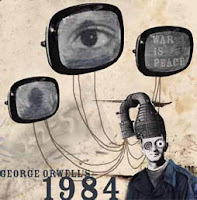

De este sórdido mundo en el que el griterío reemplaza al razonamiento y las consignas a los argumentos procede José Ignacio Wert, ministro de educación, cultura y deporte del Reino de España. Sociólogo de formación y con una larga experiencia en empresas de sondeos de opinión y análisis de audiencias (Demoscopia, Sofres), el tertulianismo fue su faceta más pública hasta el momento en que accedió al ministerio. Tal vez por eso se ha significado por un punto de chulería y zafiedad en algunas de sus manifestaciones públicas (ilustrativa en este sentido resultó su defensa de la ampliación en un 20% del número de alumnos por clase por él decretada con el peregrino argumento, que casi rozaba el insulto a la inteligencia, de que favorecería que los niños se relacionaran y socializaran en la escuela), pero a pesar de estos errores de modulación del tono José Ignacio Wert está cumpliendo con el trabajo que le ha sido encomendado. Los sondeos no solo sirven para conocer las tendencias de la opinión pública, sino también para, convenientemente interpretados y publicitados, moldearla. De manera que el perfil del ministro es el idóneo para poner en marcha una serie de medidas que claramente perjudican a una mayoría haciéndolas pasar por beneficiosas además de inevitables, algo para lo que se necesita un perfecto dominio de la neolengua descrita por George Orwell en 1984 y que últimamente parece ser la única hablada en los ministerios.

Este espeluznante pasaje de torpe altisonancia no es el tríptico de una academia no homologada de marketing por correspondencia, sino el primer párrafo del anteproyecto de la LOMCE, ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Estas seis líneas son como la obertura de una ópera en la que se entonan, resumidas, las principales melodías que irán sonando a lo largo de la representación. Se nos escupe ex abrupto una definición de educación cuando menos desconcertante, que solo menciona vagos procesos económicos, a los que se supedita, y obvia a los ciudadanos como sujetos autónomos más allá de su función como peones de esos procesos; peor es todavía el subtexto, pues tal declaración de principios implica tácitamente que el legislador asume el sistema económico actual no ya como inevitable, sino como una especie de estado natural de las cosas. Sobreentendido este engendro como axioma, ya no nos puede sorprender nada del desfile de horrores que se desencadena en las páginas subsiguientes, que más parecen un manual de motivación empresarial que una ley orgánica de la que va a depender el futuro de una generación. La gestión de la educación pública basada exclusivamente en criterios de rentabilidad y el fomento de la arbitrariedad como herramienta de sumisión en la gestión de los recursos humanos son solo dos ejemplos de lo que nos espera, la preparación para la traca final que será la concreción de los planes de estudio curso por curso. Ahí es donde se consuma la reducción a la mínima expresión de las enseñanzas artísticas y musicales en la etapa obligatoria, dando prioridad a lo que el ministro llama “materias instrumentales”, se elimina de un plumazo la cultura clásica y, ya en el bachillerato, se sacrifica cruentamente el griego clásico que pasa de ser una materia troncal en la modalidad de humanidades a ser una optativa de oferta no obligatoria, lo que traducido de la neolengua al castellano significa que, por la mera aplicación de los criterios de rentabilidad que impregnan la ley, no se va a cursar en prácticamente ninguna parte.“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

No hace mucho que José Ignacio Wert se apareció en TVE precisamente para darnos una clase práctica de neolengua. En su disertación nos alertó sobre las exageraciones difundidas acerca de sus medidas de ajuste, que no eran recortes sino “medidas de eficiencia”, y nos instruyó sobre los correctos términos en que debe plantearse el debate con estas sabias palabras: “yo creo que una discusión sobre un aspecto tan medular en una sociedad como es la educación lo primero que tiene que hacer es ser riguroso con los datos”. Esta frase fue, si dejamos de lado los horrisonantes anacolutos que la adornan, el momento cumbre de la lección. Requisito indispensable para un hablante de neolengua con competencia nativa ha de ser la incapacidad para el rubor, y aquí nuestro ministro obtuvo la summa cum laude. Ni su reciente comparación de las 79 universidades españolas con las 10 de California que en realidad son casi 130, ni su justificación de la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía citando como ejemplo de sectarismo y adoctrinamiento un libro que ni era de texto ni tenía nada que ver con el curriculum de la materia, provocaron el más mínimo temblor en su semblante ni el menor asomo de rubor en sus mejillas, sino que prosiguió impertérrito con su discurso de encantador de serpientes hasta que terminó la entrevista. Tan impertérrito como Salvador Sostres cuando siente la necesidad, día sí y día también, de hacer partícipes a sus lectores de su monolítica visión del mundo, un mundo de chusma desagradecida que vive de parasitar a unas elites que lo son porque se lo merecen. José Ignacio Wert está trabajando para poner en su lugar a esta chusma, porque qué duda cabe de que será mucho más manejable cuando, olvidado el griego, pierda la conciencia de ser la que está remando en la galera.

Donald Worst, La chusma analfabeta, Just down, 18/10/2012