Canales

22908 temas (22716 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (109 sin leer)

-

telèmac

(1062 sin leer)

telèmac

(1062 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(789 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4783 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(621 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9753 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (508 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(223 sin leer)

Vida de profesor

(223 sin leer)

La pitxa un lio (50 sin leer)

La pitxa un lio (50 sin leer)

-

23:39

Una Internacional dels mortals.

» La pitxa un lioLa inmortalidad es la gran ficción humana. Alimenta el relato trascendente de las grandes religiones. El gran cambio es que esa ficción va camino de poder alcanzarse en la práctica. Las empresas tecnológicas más punteras, en Silicon Valley y otros viveros, trabajan en el proyecto de superar la muerte. El negocio infinito de la inmortalidad. Es posible que en este siglo se duplique la longevidad, alargando la vida hasta los 150 años. Tratamientos cíclicos solo accesibles para gente poderosa. Yuval Noah Harari, historiador israelí, autor de De animales a dioses, sostiene que asistimos a un cambio radical de valores. En el siglo XX, el valor central era la igualdad. Ahora, “a la élite del mundo ya no le importa tanto la igualdad porque empieza a pensar en la inmortalidad”. Eso sí que será desigualdad: mortales e inmortales. Habrá que ir pensando en crear una Internacional de los Mortales.

Manuel Rivas, El negocio de la inmortalidad, El País semanal 31/01/2016 [elpais.com] -

21:13

Cervell i efecte placebo.

» La pitxa un lio

Se ha afirmado que la conciencia es un mero epifenómeno en el funcionamiento del cerebro humano y que por ello carece de poderes causales. El silbato de una locomotora, por ejemplo, es un epifenómeno que no influye en la mecánica de la máquina. Esta manera de entender la conciencia se encuentra muy extendida entre los neurocientíficos. Yo critiqué esta interpretación, en mi libro Antropología del cerebro, cuando desarrollé la idea de que la conciencia incluye una especie de prótesis simbólica que prolonga, en los espacios culturales, algunas funciones de las redes neuronales. Esta prótesis, que he definido como un exocerebro, está compuesta principalmente por el habla, el arte, la música, las memorias artificiales y diversas estructuras simbólicas. Algo muy importante en esta teoría radica en la afirmación de que los elementos exocerebrales de la conciencia tienen un poder causal y son capaces de modificar y modular la operación y las funciones de las redes neuronales.

Para sustentar esta afirmación quiero traer como ayuda un extraño y fascinante proceso que los médicos denominan efecto placebo. Si este efecto es una realidad, como parece que lo es, se trataría de una prueba de que las estructuras simbólicas arraigadas en la cultura son capaces de influir en las funciones cerebrales por medio de la conciencia. Los estudios científicos muestran que el uso de sustancias farmacológicamente inocuas o la práctica de operaciones simuladas tienen repercusiones somáticas comprobables. La clave del efecto placebo se halla en el hecho de que el paciente cree firmemente que el remedio que aplica un médico (o un brujo) es eficiente. Se ha mostrado que el placebo produce efectos fisiológicos observables, como cambios en la presión, el ritmo cardíaco, la actividad gástrica y deja señales incluso en las redes neuronales. Los placebos han sido usados al parecer con éxito en el tratamiento del dolor, la ansiedad, las úlceras, las enfermedades de la piel, la artritis reumatoide, el asma, las enfermedades autoinmunes e incluso el alzhéimer y el párkinson. Estrictamente hablando, los placebos no son sustancias, sino palabras o símbolos acompañados de rituales.

La palabra placebo tiene su origen en un error cometido por san Jerónimo al traducir del hebreo al latín el noveno versículo del salmo 114 (116). En lugar de traducir “Caminaré en presencia de Yahvé por la tierra de los vivos”, escribió: “Placeré al Señor en la región de los vivos” (Placebo Domino in regione vivorum). A partir de esta equivocación sucedió que, durante la Edad Media, los profesionales encargados por las familias de llorar a sus muertos con frecuencia iniciaban el lamento artificial con el versículo 9 del salmo 114. Aquí el llanto “artificial” sustituía al “verdadero”. Era frecuente que los sicofantes alquilados para abrir las Vísperas de Difuntos con su llanto artificial iniciasen los lamentos recitando ese mismo verso en latín. Por ello, estos profesionales del lamento fueron llamados placebos, y así la palabra adquirió la connotación de adulador. Posteriormente el término se usó para referirse al medicamento falso que se recetaba para complacer al enfermo. El placebo acabó aludiendo a algo “artificial” que se cree “verdadero”. Lo esencial es la creencia o la fe en un acto que se inscribe en el ritual oficiado por un brujo, un sacerdote o un médico, quienes con el poder de la palabra y de la simulación producen efectos curativos.

Quiero mencionar un antecedente histórico medieval muy significativo del uso medicinal del efecto placebo. Se trata del texto de Qusta ibn Luqa, un médico sirio, natural de Baalbek, que vivió aproximadamente entre los años 830 y 910 d. C. Qusta fue un cristiano melquita cuyos escritos en árabe fueron muy importantes en la transmisión de la sabiduría griega al mundo árabe. Vivió mucho tiempo en Bagdad y murió en Armenia. Escribió en árabe un breve tratado, que solo ha sobrevivido en su traducción latina, titulado Ligaduras físicas, o sobre encantamientos, conjuros y colgantes en el cuello [De phisicis ligaturis (De incantatione adiuratione colli suspensione)]. Es el primer tratado médico conocido que reconoce el efecto placebo y que está abierto a nuevas perspectivas en el tratamiento de las enfermedades mentales. Este texto tiene la forma de una carta a su hijo, quien le ha preguntado si son efectivos los encantamientos, conjuros y colguijes, y si hay explicaciones para ello en los textos griegos, tal como sí las hay en los libros de los indios. Qusta afirma que si alguien tiene confianza en un encantamiento, ello le ayudará, pues la complexión del cuerpo sigue la del alma: “y ello se comprueba –dice– por el hecho de que el miedo, la tristeza, la alegría y el estupor provocan en el cuerpo no solo un cambio de color, sino también en otras maneras, como la diarrea, el estreñimiento o la debilidad extrema”. Y concluye: “Más aún, yo he visto que estas cosas son causa de una alteración prolongada de la salud, especialmente en las alteraciones que dañan la mente.” Se trata aquí del efecto contrario, el nocebo, que opera bajo los mismos principios que el placebo.

Roger Bartra, El placebo y el poder de la palabra, Letras Libres Enero 2016 -

19:55

Amb filosofia. La memòria (vídeo).

» La pitxa un lioAmb filosofia. La memòria (vídeo). -

19:27

La marginalitat i el triomf dels nous paradigmes.

» La pitxa un lio

«Algun dia tots els rellotges seran així.» Aquest era l’eslògan publicitari amb què l’any 1969 es va llençar al mercat el rellotge de polsera Seiko Quartz-Astron 35SQ. Era un rellotge d’aparença convencional, amb esfera i busques com tots els altres, però la maquinària era del tot singular. Res de volant ni d’engranatges desmultiplicadors, la mesura del temps era encomanda a un oscil·lador de quars. Ho feia amb una exactitud fins aleshores mai vista (només cinc segons de desviació mensual). La càpsula era d’or, cosa que l’acabava d’encarir: quasi mig milió de iens, igual com un automòbil mitjà. Però se’n van vendre les primeres cent unitats en només una setmana.

Es diu que l’enginyer suís que va imaginar el rellotge amb oscil·lador de quars no va aconseguir interessar la indústria rellotgera helvètica. Per a ells, la precisió radicava en els engranatges ben fets i en els robins pivotants. N’estaven segurs, hi tenien segles d’experiència. El seu error va ser de paradigma, perquè un bon rellotge no és un màquina amb engranatges immillorables, sinó un aparell per mesurar el temps amb exactitud. Les clepsidres també són rellotges i no tenen engranatges ni oscil·ladors...

Poc abans de la Primera Guerra Mundial, l’estat major austríac trobava ridícula l’aviació i esplèndida la cavalleria. Van perdre la guerra. Als confederats nord-americans els va passar, si fa o no fa, com vaticinava Rhett Butler a Allò que el vent s’endugué: els sabres no eren res davant dels rifles unionistes... El paradigma de rellotge i de batalla va canviar de la mà del quars i dels Henry de repetició. És molt diferent millorar dins d’un determinat paradigma que abandonar un paradigma quan ja no poden millorar-se’n els resultats.

La paraula grega παράδειγμα (parádeigma) significa “model”. El terme es va fer servir primer en gramàtica, referit a la flexió o a la conjugació verbal. A final del segle xix, Ferdinand de Saussure el va fer extensiu a la lingüística. I entrà en el món de la ciència quan, l’any 1962, Thomas Samuel Kuhn publicà The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn mostrà l’existència d’opcions i camins diferents i igualment vàlids (la ciència «marginal» alternativa a la ciència «normal»). De fet, molts descobriments científics de les darreres dècades arrenquen d’hipòtesis «marginals». En el cas dels rellotges, podríem dir que el quars «marginal» era tan vàlid com l’engranatge «normal». Molt més, perquè obria el camí a l’electrificació del rellotge, tant en els aspectes motrius com en la concepció de les noves esferes digitals. I, òbviament, en la seva integració en altres mecanismes, com qualsevolsmartphone posa de manifest. Un smartphone no resulta de l’evolució dels rellotges suïssos d’abans, de les màquines de calcular o dels blocs de sobretaula, sinó d’una revolució paradigmàtica nascuda d’opcions «marginals».

La tecnologia moderna, particularment l’electrònica i la informàtica, es troba plenament immersa en aquest procés revolucionari, un cop oberta la caixa de Pandora marginalista. Per contra, la ciència econòmica continua ancorada en la «normalitat» més absoluta. Potser perquè, en rigor, no és una ciència. Manfred Max Neef, economista «marginal», tot i haver estat un alt directiu de la Shell, sosté que tota la parafernàlia de models a què són tan proclius els economistes és un escut davant la feblesa epistemològica de les seves hipòtesis, que no passen de conjectures. No és cap impertinència, sinó una observació prudent. La tasca dels economistes, tan important, s’inscriu en l’àmbit de les decisions humanes, que són emocionals i, per tant, irreductibles al mètode científic. El problema es presenta quan aquestes conjectures es disfressen de teoria científica inexorable i d’obligat compliment. Aleshores passa el que passa. És a dir, el que ens està passant...

Ramon Folch, Paradigma, Mètode 87 Tardor 2015 -

19:13

"La mujer sin miedo" (Eduardo Galeano, vídeo).

» La pitxa un lio"La mujer sin miedo" (Eduardo Galeano, vídeo). -

19:11

Com educar la sensibilitat humana en temps de la globalització?

» La pitxa un lio

La cuestión es la siguiente: ¿qué nos ocurre cuando razonamos aceptablemente bien sobre nuestros intereses, diagnosticamos con justeza la situación y, sin embargo, somos incapaces de ver las tramas reales de poder, las ocultas fronteras que cierran los accesos a una vida digna y los rostros de los que han quedado al otro lado?, ¿qué nos ocurre cuando nuestro juicio se ha atrofiado en un alcance miope y está enfermo para decidir sobre lo que nos concierne en el terreno de nuestra identidad práctica, moral y política? Hanna Arendt se se hizo estas preguntas en lo que llamó los tiempos de oscuridad del siglo XX.

Años de educación en la ciudadanía, a través de los múltiples dispositivos del estado y medios de comunicación masiva, nos han conformado como ciudadanos razonablemente conscientes de los problemas sociales y razonablemente contenidos sobre lo que podemos pedir y obtener de la sociedad en la que vivimos. No es poco, pero cuando uno se distancia un tanto de la perspectiva parroquiana, por más que la disfracemos de republicana, de nuestro contexto cercano, la realidad de un mundo entrelazado interestatal, intercultura e inter-identitariamente, y la confronta con nuestras cortas capacidades de juicio y nuestra pobre condición de personas que deberían vivir y no solamente sobrevivir en el mundo que nos toca habitar, se nos hace explícito que esa educación, cuando menos, era miope y llena de punto ciegos a las demandas de esta realidad.

Cuando el viejo Kant se preguntó cómo juzgar aquello que era esencialmente particular sin conceptos universales, acaso sin conceptos, escribió la Crítica del Juicio, teniendo en mente en dos territorios donde sus críticas anteriores se mostraban impotentes para iluminar el problema: el reino de la vida y la esfera del "gusto" (una palabra un tanto demodé). Anticipaba los grandes cambios o revoluciones culturales que habrían de venir: el darwinismo y su idea de "adaptación" y lo que Rancière ha denominado "la época estética del arte". Respecto a lo primero, se trataba de explicar qué hacemos al juzgar por qué una hormiga es una buena solución evolutiva, o por qué una bicicleta es una buena solución al problema del transporte. En cuanto a lo segundo, se trataba de responder a algo no menos problemático: por qué consideramos que algunas obras, acciones o reacciones son de buen o mal gusto cuando no tenemos normas universales para decidirlo.

Friedrich Shiller entendió pronto que la Crítica del Juicio kantiana escondía un enorme potencial como proyecto cultural y político. En las Cartas sobre la educación estética de la humanidad diseñó este proyecto al proponer la educación de la sensibilidad como el centro nuclear de la educación de un ciudadano que formaría parte de un "estado estético", de un estado, decía, en el que la vida y la forma, la sensibilidad y el concepto, se articulasen a través de un juego creativo. Las Cartas son poco específicas respecto a los datos concretos de un programa político-educativo, aunque uno puede obtener ciertas pistas sobre lo que Schiller tenía en mente: de un lado, la clase dirigente británica, a la que acusaba de indolente e insensible; de otro lado, los años más violentos de la revolución francesa (el había sido un entusiasta defensor de aquélla en sus primeros momentos), donde encontraba los peligros de una vida desbordada sin el control del entendimiento. En cualquier caso, lo que Schiller había comprendido muy bien es que la educación de la sensibilidad es absolutamente central para la constitución de una sociedad bien ordenada. Sin ella el juicio teórico o práctico, político o moral, se vuelve ciego a lo que realmente ocurre.

El legado de Schiller tuvo una historia complicada. Walter Benjamin, como es bien sabido, definió el fascismo como la estetización de la política. Y en cierto modo el fascismo perseguía una suerte de estado estético. Pero esa deriva no fue la única en el programa de Schiller: el post- romanticismo inglés más radical, el de John Ruskin y William Morris, recogió este legado y convirtió la lucha por la sensibilidad en proyecto político. Un siglo más tarde, en la postguerra de la segunda guerra mundial, Raymond Williams y sus compañeros de la Nueva Izquierda, Richard Hoggart, E.P. Thompson (y más tarde Stuart Hall), recogieron ese legado, que habían descubierto central en sus clases de educación de adultos, y crearon lo que hoy llamamos Estudios Culturales, orientados claramente a la lucha contrahegemónica a través de la educación de la sensibilidad, usando todo tipo de materiales de la cultura común, y en particular la literatura y el arte.

Mas recientemente, la escritora de la universidad de Columbia Gayatri Spivak, que habita entre el sofisticado mundo de la crítica literaria y la cercanía a las experiencias didácticas en las escuelas más pobres de Nueva Dehli, ha retomado el programa de Schiller en su libro An Aesthetic Education in the Era of Globalization. Exactamente con el mismo propósito de Schiller. Su tesis es que al otro, al otro radical, no podemos conocerle si no es a través de la imaginación y esa imaginación puede ser educada a través de la sensibilidad.

Durante los años de la ilustre transición española, especialmente en los años de aparente sobreabundancia en los que se gestó la crisis, muchos nos preguntábamos, "¿es que nadie ve lo que está ocurriendo?". Cuando la indignación popular llenó las plazas y calles nuestra clase dirigente se sorprendió de esa indignación y reaccióno con el desprecio a aquella visibilización: "perroflautas" fue el apelativo que ses extendió para calificar a los que ocuparon las calles. No les faltaba educación para la ciudadanía, les faltaba sensibilidad y por ello capacidad de juicio. Ahora nos está ocurriendo a todos los europeos algo similar con el fenómeno de la emigración, el más importante proceso histórico en el que vivimos y que no sabemos aún juzgar ni entender. Ojalá no tengamos que decir de nosotros mismos lo mismo que Hanna Arendt sobre su pueblo alemán.

No escribo esto con el simple deseo de reivindicar un nicho académico para los estudios culturales (Spivak tiene también un luminoso ensayo contra las disciplinas, que incluyen la propia suya de crítica literaria), sino para reivindicar la forma en la que estos estudios enfocan la educación de la sensibilidad: a través de un exquisito cuidado en el estudio de lo particular, de la complejidad de la vida, del oído a la lengua del otro. He acabado estos días de leer el libro de ensayos de Belén Gopegui, Rompiendo algo. En libros como éste, al igual que en los de Rafael Chirbes Por cuenta propia y El novelista perplejo, uno entiende por qué ciertas formas de leer están unidas a ciertas formas de escribir y ambas a ciertas formas de ver. En recientes declaraciones, el joven poeta y novelista Carlos Pardo (alguien con quien coincido en muchas ideas, aunque no en la que sigue) se queja de que ahora lo político está de moda en la literatura. No es cierto, siempre estuvo de moda en la literatura, la cuestión es una cuestión de sensibilidad: qué palabras, qué personajes, qué actos representa la imaginación. A veces se piensa que representar las sutilezas de la subjetividad de un personaje no es una acción política, pero lo es. No se trata de contar "realistamente" estereotipos de ideas o ideologías, sino de hacer que la imaginación haga visible lo que no lo era. En la era estética del arte la sensibilidad siempre es política. Es una lección que uno puede aprender en escritoras como Virginia Woolf o en escritores como Samuel Beckett o David Foster Wallace. Cuando uno piensa de este modo la literatura, descubre que leer se convierte en una indagación continua en los estratos de nuestra sensibilidad. Enseñar a leer es cada vez más una acción política necesaria para formar a quien habrá de ser ciudadano.

Pero eso lo saben mucho mejor que nosotros las clases dirigentes. La estigmatización de los estudios culturales y la eliminación de las humanidades indican que lo han entendido perfectamente.

Fernando Broncano, La educación sentimental del ciudadano, El laberinto de la identidad 31/01/2016 -

18:58

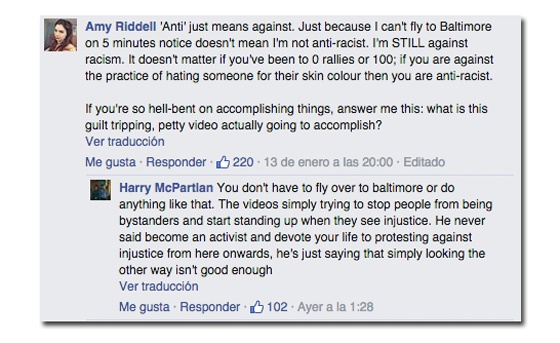

Cervell limitat i Realitat ilimitada.

» La pitxa un lio

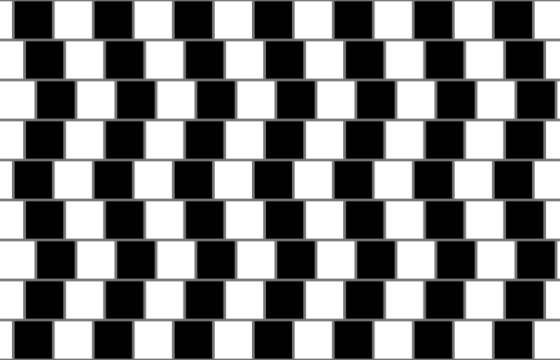

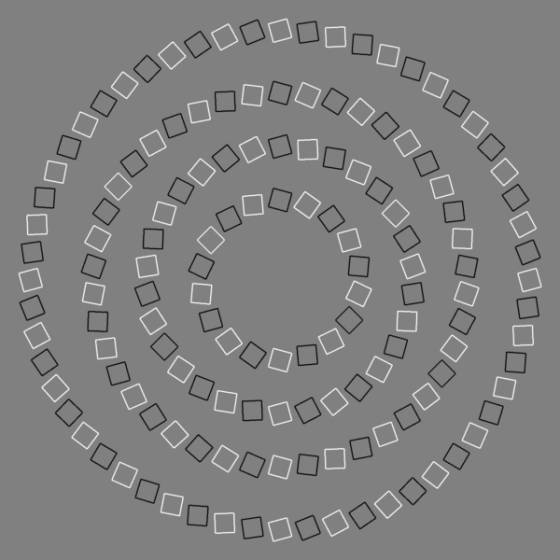

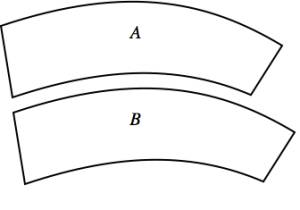

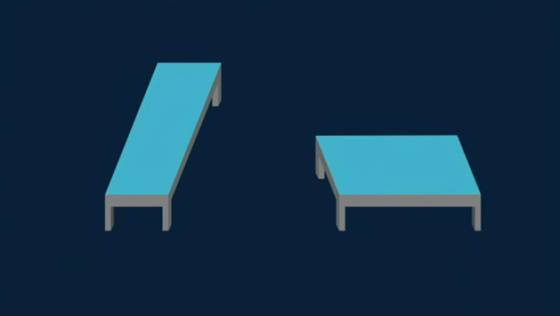

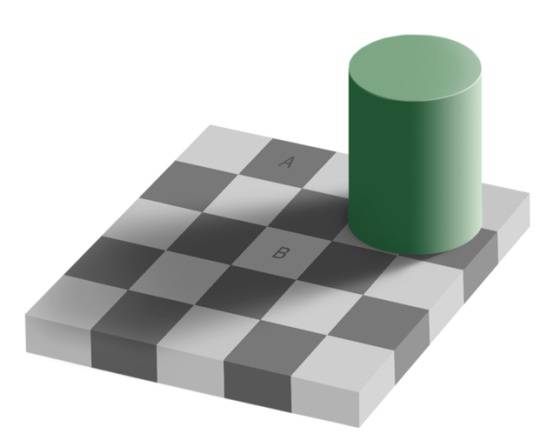

Susana Martínez-Conde, directora del laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Barrow (Phoenix, EEUU), muestra el que quizá sea el único vídeo donde es posible ver feo a Brad Pitt. El actor estadounidense aparece con el mismo rostro de siempre, junto a otros compañeros de profesión, pero un pequeño detalle lo trastoca todo. Una simple cruz en el centro de la imagen, en la que el observador ha de fijarse mientras se suceden las caras, cambia el punto de vista y las expectativas del que mira que pasa a comparar unos rostros con otros convirtiendo en extremas las diferencias entre sus rasgos.

La investigadora española utilizó este y otros ejemplos durante una presentación en la Casa de América de Madrid para mostrar que aunque “existe una realidad ahí fuera, nosotros no interactuamos con ella”. La única realidad con la que convivimos de verdad es una simulación creada por nuestro cerebro que a veces coincide con lo real y a veces no”, añade. En el mismo encuentro en torno a lo que se sabe sobre el cerebro, compartió su conocimiento con otros dos investigadores iberoamericanos: Facundo Manes, neurocientífico y rector de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, y Raúl Rojas, experto en inteligencia artificial de la Universidad Libre de Berlín. Los tres trabajan para entender cómo nos acerca a la realidad ilimitada nuestro cerebro limitado y, en el caso de Rojas, qué posibilidades tenemos de inventar inteligencias mecánicas que nos echen una mano con la vida.

“Muchas veces pensamos en la visión como una experiencia pasiva, pero siempre es dinámica y activa”, continúa Martínez-Conde, que investiga las bases neuronales de nuestra experiencia subjetiva. “El cerebro siempre está buscando información y con los pocos aspectos que percibe después completa la información”, continúa.

Manes recuerda también otra particularidad de nuestra manera de acercarnos al mundo. Aunque nos gusta pensar que somos seres racionales, las decisiones nunca se toman después de un análisis frío de los datos. “Durante mucho tiempo se consideró que para tomar una decisión racional debíamos dejar las emociones de lado. Hoy sabemos que las emociones y la razón trabajan en tándem en la toma de decisiones”, señala el científico argentino.

Esas emociones tienen una base biológica generada por millones de años de evolución. Los ancestros humanos, en su lucha por la supervivencia, se acostumbraron a clasificar el mundo entre nosotros y ellos, asignando emociones contrapuestas a cada uno de los grupos. “Nosotros en Chile hicimos un experimento con chilenos mapuches y no mapuches, poniéndoles electrodos y mostrándoles fotos de ambos grupos sociales”, cuenta Manes. “En cuestión de milisegundos el cerebro se da cuenta de si la foto pertenece a su etnia o no y si pertenece lo asocia con algo positivo y si no con algo negativo”, afirma. “Por este motivo va a ser difícil solucionar el tema palestino y judío desde una oficina en Washington, porque biológicamente en el cerebro ya tenemos prejuicios contra el que es diferente a nosotros y justamente la clave de la armonía es buscar puentes con el que piensa distinto”, señala. “Entendiendo el mecanismo de la empatía no solo vamos a poder ayudar a pacientes con problemas de déficit de interacción social, como la esquizofrenia o el autismo. También entenderemos fenómenos sociales como conflictos que escapan a la lógica y tienen más que ver con impregnaciones biológicas de la historia personal que pasa de generación en generación”, concluye.

Raúl Rojas considera que la neurociencia puede ser una inspiración para la inteligencia artificial, aunque cree que su función no consiste en recrear cerebros humanos. “En inteligencia artificial, entre los 50 y los 90 el esfuerzo se dirigió a resolver problemas combinatorios aplicando reglas una detrás de otra”, apunta. “El ejemplo típico es el ajedrez. Los humanos juegan reconociendo patrones, conociendo la situación del juego y haciendo después los movimientos, pero una persona no está calculando millones de movimientos en su cabeza”, explica. “La computadora calcula esas alternativas de movimientos propios y contrarios y como es muy buena haciéndolo las máquinas ya ganan a los humanos al ajedrez con esa solución de fuerza bruta”.

Desde los 90, el interés está en los problemas que los humanos resuelven de manera subconsciente. “Reconocer caras, traducir un idioma o conducir un automóvil se hace sin conciencia. Yo puedo conducir, llegar a mi casa y no sé cómo he llegado”, ejemplifica. “Con estas ideas hemos desarrollado robots futbolistas que juegan muy bien al fútbol. De hecho, cuando empezamos a desarrollarlos uno podía tomar el joystick y jugar contra los robots y ganarles, pero ahora juegan tan rápido y tan bien que no hay manera”, explica.

Aunque los robots pueden ganar a los humanos en muchas cosas, aún quedan espacios en los que los humanos tienen ventaja. Por ejemplo, la mentira. “Lo más alto de la inteligencia es la mentira en el sentido de que si yo le cuento mentiras a una persona tengo que saber qué sabe esa persona, tengo que tener un modelo mental de la persona para que me crea las mentiras”, explica Rojas. “Por eso es tan difícil decir mentiras, porque cuando lo agarran a uno por un lado con una información que no cuadra, hay que cambiar la historia y rehacerla inmediatamente. El test de Turing consiste en que la computadora cuente mentiras al humano para parecer humana, pero para hacer eso tiene que tener un modelo mental de la otra persona”, indica.

En este sentido Manes recuerda que “un grupo de investigadores de Oxford encontró una correlación entre la capacidad de engaño táctico de una especie y su capacidad cerebral”, algo que puede indicar que esa capacidad fue un salto evolutivo más allá de lo social que nos hizo humanos. Martínez-Conde discrepa de sus colegas sobre la mentira como actividad humana por excelencia: “Tenemos una capacidad más refinada de engaño como una capacidad más refinada en muchas cosas, pero hay muchos engaños en el mundo animal, desde el mimetismo o el camuflaje en insectos a otros más sofisticados en algunos primates”. “En mi investigación me he interesado en por qué funcionan los trucos de magia en el cerebro. Es fácil engañar a un animal y lo hacen entre ellos, pero no creo que la magia funcione en un animal. Lo que es diferente para una persona en un espectáculo de magia, esta capacidad de asombro y maravilla es lo que nos hace humano”, afirma. Rojas sin embargo considera que sin un modelo mental del otro y un conocimiento de la diferencia entre la verdad y la mentira, lo que se está haciendo es simplemente despistar al rival, algo distinto del engaño.

El engaño, pero de uno mismo, es otro de los mecanismos de adaptación humana para gestionar el mundo con un cerebro limitado. Muchas veces tomamos una decisión y la justificamos aunque haya indicios de que ha sido un error. “Existe una gran inercia a mantener la opinión una vez que decidimos”, explica la investigadora. “Es un mecanismo de atajo mental, la disonancia cognitiva. Después de tomar una decisión no puedo cuestionarla todo el rato porque no tienes los recursos neurales para estar analizando de nuevo los datos una y otra vez”, añade.

Tras siglos de investigación, cree Martínez-Conde que será posible conocer al detalle la biología cerebral y, si la tecnología del futuro lo permite, construir una máquina con las capacidades del cerebro humano. Rojas, sin embargo, no cree que eso vaya a suceder, por cuestiones técnicas y por falta de interés. “No creo que una computadora, que puede ser muy rápida para tomar decisiones y mejores que las personas al poder sopesar más información, vaya a tener una inteligencia como nosotros. También porque las emociones juegan un papel muy importante en la toma de decisiones humana, y no creo que una computadora vaya a tener emociones”, explica. Además, en opinión de Rojas “no se puede reconstruir un cerebro con computadoras digitales porque el cerebro es un sistema analógico y en sistemas analógicos el mejor modelo con lo que sabemos actualmente es el sistema analógico mismo”. “Para construir cerebros humanos la mejor manera que tenemos ahora es tener hijos”, concluye.

Daniel Mediavilla, "La realidad con la que convivimos es una simulación de nuestro cerebro", El País 31/01/2016 -

11:26

La vida verdadera sempre és a un altre lloc? (Marina Garcés).

» La pitxa un lio

L’anterior article sobre la cultura `do it yourself´(DIY) (1), va provocar algunes protestes que m’agradaria recollir i comentar. L’ànim de les respostes alertava sobre la necessitat de distingir entre la cultura original del DIY i allò en què l’ha convertida el mercat. És a dir, entre la seva versió autèntica i la seva versió banalitzada, reapropiada, parodiada o desnaturalitzada per la mercantilització de kits d’autosuficiència. Recullo, resumidament, algunes de les paraules que vaig llegir en alguns tuits sobre com opera el mercat. En resum, el mercat és una màquina de produir experiències inautèntiques. És sobre això que m’agradaria que ens paréssim a pensar.D’entrada, és evident. Si pensem en el turisme com a col·lecció d’experiències, en la moda com a catàleg de diferències, en l’oferta cultural com a cartellera d’estils, etc., és evident que la societat de mercat és el gran basar de la vivència empaquetada, programada i simulada. La inautenticitat és, des d’aquí, la condició que comparteixen la major part dels moments de la nostra existència mercantilitzada.El problema comença quan, més enllà de la crítica a aquesta vida suposadament desnaturalitzada, passem a preguntar-nos: i què seria una experiència autèntica? On és l’original d’aquest món de còpies on circulem sense descans? I si som una mica honestos amb nosaltres mateixos, ens adonarem que l’original no el trobem mai. Que l’autenticitat és un negatiu. Una projecció a partir d’allò que sempre ens falta, d’allò que ja ens han pres, d’allò que ja no és com era o com havíem cregut que havia de ser.Aquesta separació entre l’autenticitat i la inautenticitat, la vida verdadera i la falsa, l’essència i l’aparença, l’original i la còpia és la base d’una cultura, la nostra, que sempre ha projectat la veritat més enllà o més ençà del que hi ha, del que fem, del que som. La vraie vie est ailleurs, la vida verdadera sempre és a un altre lloc, deia el vers. I això val per a l’esquema platònic, en què les idees verdaderes són al cel de l’eternitat, per a l’escatologia cristiana, en què la salvació es troba després de la mort, per a la narració revolucionària, en què la justícia és al final del camí, o per a la denúncia de la societat de l’espectacle, per la qual estem condemnats a la distància insalvable entre la veritat i els seus simulacres. Aquesta distància, en la societat moderna i contemporània, l’atribuïm a les perversions del mercat. Del platonisme a la malenconia de l’esquerra, com en diu el filòsof Jacques Rancière, no ens hem mogut gaire.¿Això vol dir que hem d’acceptar, com a realitat única, la que ens ofereix avui el mercat? És evident que no. Però de realitat no n’hi ha una altra més enllà. Només aquesta, que no és perversa sinó directament dolorosa, i que desitgem radicalment transformar.Marina Garcés, El mercat i la perversió, Ara 31/01/2016(1)La veritat sortint del pou by Jean Léon Gerome

[pitxaunlio.blogspot.com.es] -

13:26

Pensament lateral.

» La pitxa un lioLa expresión “pensamiento lateral” fue introducida por Edward de Bono en su ya clásico libro New Think: The Use of Lateral Thinking (1967), en el que habla de las técnicas que permiten resolver problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo. Y la semana pasada vimos algunos ejemplos de acertijos cuya resolución requiere -o se facilita con- una aproximación “lateral”:

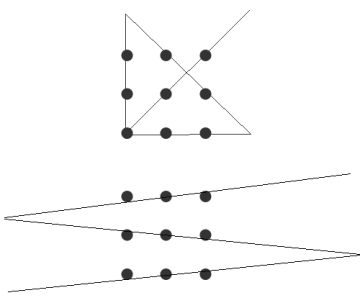

El famoso acertijo de los nueve puntos es un claro ejemplo de que a menudo nos cuesta resolver un problema porque, sin darnos cuenta, nos autoimponemos más condiciones o limitaciones de las necesarias. No se pide que todos los vértices de la línea quebrada coincidan con alguno de los puntos, y sin embargo se suele dar por supuesto; sin esta condición innecesaria, los nueve puntos se pueden unir con cuatro trazos. O con tres si no los consideramos puntos geométricos inextensos sino circulitos negros (o “puntos gordos”, como los denomina un lector jocoso).

Carlo Frabetti, Pensar de lado, El País 22/01/2016 [elpais.com] -

13:03

Europa impotent.

» La pitxa un lio

Aquesta setmana, en un sol dia, van arribar a la premsa tres tristes històries europees. El Govern de Dinamarca, que sempre havia estat exemple de bon fer, s'apuntava a la sinistra manera de confiscar béns dels refugiats sirians. No tenen res i els deixen amb menys. A Itàlia, Mateo Renzi ordenava cobrir púdicament alguns nus dels museus capitolins per no ofendre el president iranià Rohani, de visita a la capital. 17.000 milions d'euros en contractes eren raó suficient per substituir els valors de la república pels de la revolució dels clergues. I a França, la ministra de Justícia, Cristiane Toubira, abandonava el Govern cansada de l'obsessió seguritària del seu president i del seu primer ministre. La retirada de la nacionalitat i les assignacions a residència per decisió policial s'han convertit en icones de la política de la por. Què tenen en comú aquestes tres històries gens edificants? Que són expressió de la impotència dels governants europeus, capaços de ser tan cruels amb els perdedors —la diàspora siriana— com dòcils amb els poderosos, simplement per satisfer les reactives pulsions d'una ciutadania instal·lada en la por; de ser servicials fins a la humiliació amb els que arriben amb les gel·labes carregades de diners, incapaços de posar límits als que controlen la riquesa nacional; i de posar-se els galons de caps de l'Exèrcit i de la policia per dissimular la seva impotència a l'hora de prendre decisions econòmiques. Amb la ridícula ocurrència de declarar la guerra al Califat islàmic, François Hollande cap a un reconeixement explícit d'una trista realitat: als governs europeus no els queda gaire més que el teatre de la seguretat.

Davant d'aquesta sensació de degradació política i moral, no queda cap més remei que viatjar al que m'agrada anomenar la primera Il·lustració. La del segle XVI, en què Maquiavel, Montaigne i La Boétie van canviar la mirada sobre la política, la societat i l'experiència humana, amb un retorn a l'experiència i a la materialitat social, despullada la raó del pes del dogma i col·locant l'accent en la veritat efectiva de les coses i no en l'arquitectura a priori dels principis. Va ser La Boétie qui es va preguntar per la servitud voluntària, i va donar tres explicacions que encara són útils per entendre històries tristes com les que encapçalen aquest text: la por, la passió humana més estesa; el costum, les idees rebudes, i les piràmides clientelars. Va ser Montaigne qui va definir la nostra condició a partir de l'experiència, entesa com a trobada amb la realitat tangible: l'altre, l'esdeveniment, la vida. Sabedor que els homes no són com els pinten els que els idealitzen, Maquiavel va centrar la seva tasca en el coneixement dels prínceps i dels homes. I com li va reconèixer Francis Bacon, ens va ensenyar a explicar el que els homes fan, no a dir-los el que han de fer. Perquè només des d'aquest coneixement es podran anticipar les bifurcacions que apareixen en el camí dels pobles i encertar a captar l'ocasió, que és el que distingeix el bon príncep. El que només s'entesta a conservar el poder acabarà perdent-lo, perquè "el príncep necessita tenir l'amistat dels pobles, d'una altra manera no tindrà cap remei en l'adversitat."

L'emergència d'una corrupció estructural en la política espanyola i, especialment en el partit que governa, ha convertit en espectacle públic la contradicció entre el que els governs fan i el que diuen. A falta de política, els nostres governants juguen a fer política. Semblen gaudir dient un dia que se sotmetran a la investidura i rebutjant la següent la proposta del Rei (Rajoy), com si amb aquestes aixecades de camisa demostressin el seu poder. I, malgrat això, com em feien notar dijous en un debat a Marsella, a Espanya, a diferència d'altres països, la irrupció de nous actors polítics ha demostrat que els ciutadans més desconfiats no volen donar la política per perduda. La conflictivitat social és imprescindible per al creixement de la societat, defensava Maquiavel. Els moviments socials del 2011 van forçar l'obertura del sistema en optar per deixar el carrer per les institucions. Voler marginar-los ara és negar-se a reconèixer la veritat efectiva de les coses. Que és precisament el que determina per Maquiavel la virtut del Príncep.

Josep Ramoneda, Retorn a la primera Il.lustració, El País 30/01/2016 -

12:53

"Existeix una nova política?" (conferència Daniel Innerarity).

» La pitxa un lio"Existeix una nova política?" (conferència Daniel Innerarity). -

12:44

La democràcia i el desafecte polític en Daniel Innerarity.

» La pitxa un lio La política en tiempos de indignación

La política en tiempos de indignación

Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015

Escribe Giovanni Sartori en su Teoría de la democracia (1) que es mucho más fácil saber lo que una democracia debería ser que entender lo que puede ser. Y que intentar este concreto entendimiento –el de las posibilidades y límites de la política democrática– es precisamente lo que caracteriza el tipo de reflexión denominada realismo político, por oposición al idealismo o el siempre cómodo normativismo. Pues bien, la teoría política de Daniel Innerarity es, en principio, la de un realista que intenta comprender y contar cuáles son los límites inexorables de la política en la sociedad compleja actual, por mucho que esos límites acaben generando en sus participantes, y también en su intérprete, una cierta decepción: «Conviene que nos vayamos haciendo a esa idea (escribe ya desde hace años y repite ahora): la política es fundamentalmente un aprendizaje de la decepción». Y este de la decepción no es un síntoma de algún defecto o carencia de la política democrática, sino precisamente el más claro signo de una buena práctica democrática. Una conclusión realista, y también altamente provocadora en tiempos de indignación.

Antes de comentar el desarrollo de este pensamiento seminal, vaya por delante nuestra crítica al carácter excesivo del libro o, si se prefiere, su contenido muy repetitivo. Y es que Innerarity ha incluido en él, sin decirlo ni citarlas como tales, amplias parrafadas, páginas enteras o, incluso, capítulos completos de sus anteriores libros sobre filosofía política (por ejemplo, de La transformación de la política, de 2002, y de El futuro y sus enemigos, de 2009) o de sus trabajos más concretos en la revista Claves de Razón Práctica o el diario El País. Esta forma de proceder hace que gran parte del libro le suene al seguidor habitual del filósofo bilbaíno a algo ya conocido, además de generar repeticiones y encabalgamiento de párrafos enteros (por ejemplo, en la página 308). Incluso para el lector primerizo de Innerarity, el contenido del libro resulta en muchas ocasiones demasiado insistente y estaría necesitado de una severa poda y adelgazamiento. Se agradecería, en definitiva, una versión resumida del texto.

El esquema básico de comprensión y análisis de la política que maneja Innerarity es el que ya hace años dedujo Niklas Luhmann desde su teoría de sistemas, por mucho que a lo largo de los años haya ido dulcificando su adhesión a los principios de este sociólogo funcionalista. Se trata de un autor y de una teoría sociológica poco conocidas en España (donde sólo se ha traducido y publicado su Teoría política en el Estado de bienestar, de 1981 (2)), pero que ha influido sobremanera en Daniel Innerarity, como podía verse ya en su trabajo «La transformación de la política para gobernar una sociedad compleja» (3). Simplificando al máximo sus consideraciones en torno a la política en la sociedad moderna, lo más característico de Luhmann es su afirmación de que la política es sólo uno de los subsistemas en que se descompone la interrelación comunicativa propia de una sociedad compleja funcionalmente diferenciada (junto a otros como la economía, la comunicación, el derecho o la ciencia). Cada uno de los subsistemas, y también el político, son autónomos y su funcionamiento obedece a su propio código de procesamiento de la realidad externa que percibe (para la política en democracia, es el par disyuntivo de «gobierno/oposición» el que organiza la percepción y procesamiento de la realidad). Ninguno de los subsistemas puede erigirse en algo así como el representante o vértice jerárquico de la sociedad completa, porque su diferenciación funcional es precisamente lo que garantiza el mantenimiento de la complejidad del conjunto, que no puede ser gobernado desde ninguno de sus componentes. Por eso, la política, como cualquier otro subsistema, es una actividad limitada y característica, y nunca podrá ser la directora jerárquica de la sociedad o de los otros subsistemas, o una especie de instancia de provisión de sentido para los ciudadanos. Precisamente, cuanto más se resista la política a aceptar su limitación, a admitir que carece de esa pretenciosa competencia universal que proclama enfáticamente para procesar y resolver todo tipo de problemas, peor funcionará y dará lugar a más desafección, decepción, indignación, crítica moralista y, en definitiva, a más inestabilidad.

Y lo que sucede, justamente en la sociedad del Estado de bienestar, es que ni la política como actividad organizada, ni los ciudadanos como participantes en ella, aceptan restringir sus capacidades y ámbitos de competencia (la política) o sus demandas y expectativas (los ciudadanos) a lo que es factible obtener de la política, a lo que ésta puede dar, que es poco más que una gestión ordenada de los conflictos derivados de la pluralidad y el disenso sociales para encauzarlos con vistas a su resolución o transformación en otros, y no para agravarlos más. La política sigue presentándose ante la sociedad como la instancia con competencia universal, y el Estado, que es su paladín heroico, como el rector con responsabilidad total. Lo que garantiza de antemano su fracaso.

En esta situación, cabe adoptar dos tipos de reflexión o teoría política: una «expansiva» y otra «restrictiva»: la primera asigna a la política un papel rector en la sociedad, a ella le correspondería velar por la institucionalización de la vida social ajustada a la dignidad humana y, a la vez, determinar lo que esto significa y cómo se alcanza: sería la última instancia de la sociedad, la que dice que «debemos ayudar, intervenir, redirigir incluso si no sabemos si es posible y cómo puede alcanzarse un resultado efectivo». La restrictiva comienza examinando los medios político-administrativos de resolución de problemas de que dispone y vacila antes de afrontar aquellos que no pueden ser resueltos de manera segura o probable. En ella, «en lugar de la buena voluntad jugaría la dura pedagogía de la causalidad».

Por cierto, que la concepción de la política como una actividad específica y limitada suele considerarse el rasgo distintivo clave del conservadurismo político, tal como lo explica un conservador confeso como Michael Oakeshott (4). Ser conservador en política (que no conlleva serlo también en las demás actividades intelectuales) no es poseer un determinado tipo de concepción del mundo, de la humanidad o de la historia, o un temperamento peculiar, ni tiene que ver con la religión o la moral, sino que es «creer que la gobernación es una actividad específica y limitada […] la de administrar las reglas vigentes en cada sociedad; una actividad nada gloriosa ni épica». «Nada heroica», diría Innerarity, quien defiende que vivimos una política «postheroica». Es obvio que el esquema intensamente racionalista de que arranca este último no guarda ninguna relación con el pensamiento escéptico del filósofo inglés, pero la conclusión es muy similar.

Lo que Innerarity expone una y otra vez a lo largo de su libro es que el tipo de política extensiva (mala política) que todavía hoy se practica en nuestras sociedades democráticas genera constantemente la sobrecarga y el cortocircuito del sistema (del Estado) a causa de la actuación de la pareja «expectativas desmesuradas en la política/fracaso que se traduce en desafección, desilusión, indignación, rechazo, etc.» Ni los ciudadanos ni los partidos aceptan las limitaciones obvias de la política, máxime en tiempos de globalización y crisis, inflan sus expectativas en esos torneos de promesas que son las elecciones, y son llevados inevitablemente a la desilusión. Hay desilusión porque había demasiada ilusión no justificada, no por ningún fallo endógeno del sistema político. Y esto sucederá inevitablemente mientras sigamos depositando en la política una expectativa desmesurada.

Otra cosa es que, desde un punto de vista más culturalista que funcional, Innerarity caiga en ocasiones en la tentación de adscribir la visión expansiva de la política a la izquierda (siempre ingenua y noblemente utópica en el intento de transformar a fondo la realidad), mientras que la derecha sería al final más bien cínica, y fomentaría incluso la limitación de la capacidad política a través del mito de un orden de mercado autorregulado que no necesita apenas de ella. El punto clave en la diferencia entre zurdos y diestros estaría al final en cómo se define la realidad.

En cualquier caso, el reto político del presente es aceptar la limitación de la política como actividad sometida a la contingencia y a la incertidumbre, pero, al tiempo, no abandonarse por ello a una visión catastrofista o melancólica; que la política sea limitada no implica que deba ser débil, ni lleva obligadamente a la versión triste del liberalismo de Pierre Manent. Una cosa es sacar la política de muchos lugares sociales a los que nunca debió llegar y donde sólo genera ineficacias, y otra distinta es reforzarla en aquellos en que de verdad puede producir un resultado estimable: en la reflexión que identifica los conflictos sociales provocados por el pluralismo y el disenso y en la génesis de «compromisos» que permitan ir asimilándolos. No se trata de encontrar grandes consensos intelectuales a la Rawls o a la Habermas, o una imposible unidad de la sociedad consigo misma, como pretende el populismo, sino practicar el humilde compromiso (el «arreglo para ir tirando») como método para mejorar el rendimiento de la política. Y, adicionalmente, procurar una reflexión a largo plazo sobre el futuro de las sociedades y la gestión del tiempo que hacen.

La mala política

Las páginas más brillantes del libro son las dedicadas a la descripción de la política que se practica en nuestro derredor y a la puesta en evidencia de sus defectos estructurales, así como de los efectos de rebote que produce en el público: el proceso de realimentación inagotable entre exceso de presunción, de ampulosidad de las promesas, de choque con el principio de realidad, del gobierno que defrauda, del desengaño del público, de la desafección… y vuelta a empezar.

Esta disfunción consustancial a la mala política (la que tenemos) pretende ser resuelta o superada por diversas vías: el populismo actualmente en boga es uno de los pretendientes y a su análisis y crítica dedica Innerarity la parte más novedosa del libro: la que se refiere a la «indignación» y sus derivados. Volveremos sobre ella. Antes, sin embargo, conviene referirse a otras tentaciones más sólidas propuestas para superar la mala política.

La primera es la tentación del experto, el siempre presente deseo de sustituir el predominio que se considera irreflexivo y caótico de la opinión (la doxa) por el seguro y garantizado mando de la episteme, la verdad segura y demostrable. La democracia reposa en esencia en las elecciones periódicas de los representantes que van a tomar las decisiones, elección llevada a cabo en un ambiente que puede calificarse como cualquier cosa menos como un marco inteligente. No garantiza en absoluto la selección de los sabios ni los expertos, sino de políticos que, por serlo, son aficionados y generalistas. Más aún, la lógica funcional de la elección termina por hacer que el tipo estándar de político obedezca a criterios de elegibilidad, no de capacidad gubernativa: se descubre así (pero se descubre tarde) que las capacidades necesarias para ser electo no guardan relación con las capacidades precisas para ser gobernante.

Pues bien, para mejorar los resultados de un sistema tan poco serio (que diría Schumpeter), la tentación es la de introducir sustanciales dosis de conocimiento experto en el proceso, lo que puede llevarse a cabo por diversos métodos que buscan su racionalización sustancial de acuerdo con estándares objetivos y externos a la deliberación popular. Es la tendencia tecnocrática, muy de actualidad como una de las propuestas de la llamada epistocracia.

Pues bien, para apaciguar los fervores tecnocráticos bastan dos reflexiones de entre las varias que Innerarity señala: primero, que la política se enfrenta a aquellos conflictos para los que no existe solución evidente o experta. Al ámbito de lo público es adonde se han relegado precisamente los conflictos de carácter irresoluble, justamente porque eran irresolubles desde la ciencia o desde la economía. Sugerir que pueda existir una expertise técnica para resolver los problemas que la sociedad transfiere a la esfera de la política por la incertidumbre constitutiva que les afecta es contradictorio en sí mismo, aparte de iluso. La competencia de los políticos sólo puede juzgarse desde los parámetros de la propia política (autonomía de los subsistemas).

Y en este punto nos topamos con un principio característico de la democracia, que desarrolla muy bien Nadia Urbinati (5): que la democracia no busca la verdad ni el acierto de sus decisiones, o por lo menos no son éstos sus objetivos directos. Lo que busca es que sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones, aunque sea indirectamente, y así éstas aparezcan legitimadas ante su sentir. Lo cual garantiza, precisamente, que las decisiones sean en muchos casos equivocadas, por lo menos a corto plazo. La democracia garantiza, antes que nada, el derecho del ciudadano a equivocarse. Quizá la democracia acierta al final, pero lo hace por vías tortuosas y decepcionantes. Esta diferencia de lenguajes (como hoy los llamaríamos) es algo que ya observó Cicerón cuando distinguía entre el sermo propio del discurso filosófico, que trata de la verdad, y la eloquentia civile de la política, que tiene que ver con la libertad.

El prestigio que han adquirido en nuestras sociedades desengañadas los procesos judiciales como métodos de resolución de conflictos deriva de esta dificultad de la democracia con el acierto decisional. En efecto, en el proceso judicial se obtiene una solución final, y además con visos de estar motivada en la reflexión pausada y pautada de unos expertos, es decir, lo más parecido que cabe a una verdad. En cambio, en la política no hay sino algarabía y opinión, y las decisiones son siempre revisables y criticables. No es extraño que una de las tentaciones del demócrata cansado sea la de utilizar el modelo del proceso judicial como ideal regulativo del proceso político, aplicándolo incluso en muchos casos (el tribunal constitucional como instancia para aportar acierto democrático). O proponer para la política el ideal deliberativo de Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas inspirado en una asamblea de sabios que discute razonablemente sobre la solución más verdadera.

La contrapolítica es otra de las escapatorias de una sociedad desconfiada ante una política cada vez más decepcionante: es decir, la de adoptar una posición externa y observadora del proceso político para, desde esa exterioridad, influir en él. ¿Cómo? Mediante el poder negativo de impedir, por ejemplo, unos poderes tan importantes como los de elegir y promover, que son los que aparentemente configuran la democracia, y que son efectivamente ejercidos por la opinión pública en forma de veto incluso preventivo a determinadas decisiones políticas posibles, una anticipación del juicio electoral futuro a la cual los políticos son especialmente sensibles.

La contrapolítica de este poder de impedir, o la del poder de denunciar, no es, en principio, sino parte integrante de la democracia misma y, por ello, estimable mientras no se convierta en la antipolítica característica del populismo o la tecnocracia. Pero contribuye a oscurecer el proceso democrático y a hacerlo más insoportable aun para el ciudadano que pone sus expectativas muy altas. Cortoplacismo, teatralización, personalización, emotivismo excesivo, moralismo sin freno: todo ello son notas de la mala política producida por la conjunción de unos políticos que están siempre en campaña electoral teatralizando un sobreactuado antagonismo sobre un excelso interés general, por una parte, y una sociedad que utiliza contra ellos medios basados en la desconfianza sistemática, por otra (con el apoyo inestimable de los medios, cuya lógica propia es altamente disfuncional para la buena democracia).

Este es otro de los puntos en que el libro de Innerarity incide: el del papel que desarrollan los medios (cuyo código es el de entretener a la sociedad, conviene no engañarse sobre ello) en la práctica de una mala democracia; porque los medios amplifican el desacuerdo y los escándalos, simplifican los asuntos en clave de confrontación, personifican hasta la caricatura responsabilidades que son complejas, ceden al encanto de las teorías de la conspiración mientras se presentan a sí mismos, conscientemente o no, como luchadores heroicos que protegen al público desamparado frente a los malvados políticos. De nuevo, aportan fundamentalmente más negativismo para el sistema institucional. Refiriéndose más particularmente a lo que estamos viviendo en España desde hace un par de años, dice Innerarity que «no nos haríamos una idea de lo que está pasando en este momento tan convulso de la política si no prestáramos atención al papel de los medios de comunicación. Es el típico caso en el que, pese al dicho tradicional, conviene mirar al dedo además de al cielo. No es posible que si la política, como aseguramos, lo está haciendo tan mal, los medios de comunicación y sus consumidores lo estén haciendo todo bien». Y es que hacer lo que sistemáticamente hacen los medios, es decir, «suponer que la calle es necesariamente mejor que las instituciones […] es mucho suponer».

Pero volvamos al asunto de la mala democracia, una de cuyas manifestaciones más ostensibles es la de que, cada vez más, habitamos en un momento eterno de campaña electoral, o vivimos la política como si fuera una continua elección entre candidatos. De manera que cada vez es menor el espacio funcional y temporal que queda para la tarea de gobierno. Parece que en el diseño teórico de la democracia el gobierno sería la fase normalde la política, y las elecciones deberían ser sus momentos especiales. Pero si lo que es episódico y momentáneo se convierte en la fase más importante de la política (en su «día de la marmota»), a la cual están dedicados devotamente todos los esfuerzos de los actores y bajo cuya sombra siempre anticipada por los medios se emprenden todas las actuaciones políticas, terminamos por quedarnos sin gobierno. O, como mínimo, nos quedamos con unos gobernantes que exclaman desesperados que «sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacer para que nos reelijan después», que viene a ser lo mismo. Al final, someter incluso la gobernación a la lógica funcional de la elección garantiza la casi imposibilidad de tomar decisiones estables a medio y largo plazo, o, de otra forma, provoca la pérdida de estabilidad y gobernabilidad de los sistemas democráticos.

En este punto, Innerarity apunta en la página 236 (y es lástima que sólo lo haga de pasada, porque el asunto se las trae) que está produciéndose, de hecho, un proceso deexternalización de las decisiones de gobierno hacia lugares menos sometidos a la atención pública y a la volubilidad electoral, no tanto por intenciones perversas como por la pura lógica funcional que busca remedio a la dificultad creciente de gobernar. Por ejemplo, de los Estados nacionales a la Unión Europea: «Las instituciones europeas fueron creadas en parte para gestionar un tipo de decisiones a largo plazo o impopulares que eran intratables por procedimientos democráticos nacionales debido, precisamente, a su alta exposición a la volubilidad de la opinión» (p. 254). Y es que la proximidad, la participación, el control, son términos democráticamente prestigiosos pero son factores que pueden actuar en contra de la capacidad de producir gobierno de la propia democracia. Este fenómeno creciente de externalización de la decisión política en temas trascendentales ha sido también recientemente señalada por Josep M. Colomer (6), no sólo con relación a la Unión Europea, sino en general en relación con organismos y foros internacionales, y es considerado por él como un signo de que estamos entrando en una nueva etapa de la democracia (pensando en las etapas, primero, griega y, luego, moderna o liberal): la nueva etapa sería la del gobierno de la sociedad por expertos no electos, aunque practicada en interés benevolente de los pueblos y con un control evaluativo técnico por resultados.

Que el fenómeno externalizador existe es algo hoy patente. Pero que pueda ser visto con tanto optimismo, como el de Colomer (o como algo poco menos que neutro en la lógica democrática, como lo plantea Innerarity), es más que dudoso. Porque, por mucho que nos gustara creerlo, no existen ámbitos a los que el interés particular no pueda llegar con su influencia distorsionadora, ni mundo de expertos que no sea influenciable por esos intereses concretos (más aún, la experiencia demuestra que el regulador público experto suele ser atrapado por los expertos de los sectores a regular), de manera que llevar los asuntos a ámbitos más protegidos de la visibilidad y de la opinión de los medios puede que genere tan solo una mayor capacidad de influencia en la toma de decisión a los grandes intereses, que son los que mejor saben organizarse e influir. Las denuncias sobre la actuación opaca y connivente de las llamadas «comunidades de expertos» que pueblan el sotobosque burocrático de Bruselas donde se inician las políticas concretas así lo señalan.

Mundos sin política

Denuncia Innerarity que la antipolítica crea una extraña boda de tecnócratas y radicales. Los primeros predican un mundo sin política porque, según ellos, podría ser dirigido espontáneamente por el mercado o por la economía. Los segundos, que son los que ahora nos interesan, porque han proliferado al calor de la crisis económica, de la austeridad y de la globalización, reaccionan de manera negativa hacia la política democrática proponiendo un mundo en el que todo sería sociedad y nada alteridad, y donde no serían necesarias las intermediaciones políticas (ni de los partidos, ni de la casta política, ni de las instituciones), porque la sociedad sería transparente a sí misma.

La afirmación populista parece, en principio, fuertemente política o politizada, pero al final de su argumento termina también con la misma existencia de la política. O, por lo menos, por lo que entendemos por política democrática. Es algo inevitable cuando ya de entrada se define una sociedad como un todo sin divisiones ni conflictos internos (el único conflicto es con un «otro» exterior a la sociedad misma), guiada por un movimiento que gestiona un principio puramente expresivo (el principio del placer) en lugar de un principio transformador (el de realidad), como hace la política. Hay algo de vuelta a la comunidad íntima y pequeña, muy humana y próxima, en estos movimientos populares surgidos al calor de la indignación contra la política tal como es. Pero la nostalgia por la comunidad (sea la del grupo, la etnia, la asamblea o el barrio) esconde siempre un imposible intento de desartificializar un mundo complejo, de polarizar los conflictos resumiéndolos en uno solo, de simplificar hasta la náusea opciones complicadas, de sustituir la reflexión por momentos de gran densidad emocional. Porque en este tipo de movimientos no existe un proyecto alternativo al de la democracia, sino sólo una necesidad de canalizar y expresar un descontento difuso: no son «subversiones desestabilizadoras» sino simples «insurrecciones expresivas» que, en último término, ponen en la antipolítica, o en la alterpolítica, las mismas expectativas desmesuradas que antes otros pusieron en la política.

Dicho lo cual hay que observar también que existe una cierta contradicción en Innerarity cuando, por un lado, escribe que «la mayor parte de las nuevas cuestiones políticas suscitadas en los últimos treinta años han sido promovidas por manifestaciones y por la acción directa, más que por las actividades políticas convencionales de los partidos y los parlamentos» y, sin embargo, señala líneas después que «las movilizaciones apenas producen experiencias constructivas, se limitan a ritualizar ciertas contradicciones contra los que gobiernan, quienes, a su vez, reaccionan simulando diálogo y no haciendo nada» (p. 218).

Innerarity reivindica, con sólidos argumentos y brillante exposición, la necesidad de la intermediación política para que pueda de verdad realizarse, siquiera figurada e incompleta, eso que se denomina voluntad popular. Sólo la democracia representativa es capaz de representar a una sociedad pluralista. Y, por otro lado, la tan loada cercanía o proximidad entre representantes y representados conduce normalmente a la teatralización y la personalización de la política, así como a la pérdida de una lejanía entre representantes y ciudadanía que es necesaria para el desarrollo del buen juicio político y de su gestión. De nuevo provocador, siguiendo a Frank Ankersmit: la democracia necesita hoy de más lejanía, no de más proximidad.

En cuanto la los partidos políticos, y por muy severamente afectados que estén por una cierta esclerotización de sus comportamientos, siguen siendo necesarios como aglutinantes de unas propuestas ideológicas que permitan orientarse cognitivamente al público democrático. Las ideologías son al final atajos cognitivos que «permiten aflojar la contradicción entre la obligación de opinar a que se somete al ciudadano y la incapacidad de opinar que le aqueja, inmerso como está en el aluvión de datos que recibe de un mundo cada vez más complejo». Y los partidos son los gestores de los paquetes ideológicos. Pensar que pueden ser sustituidos por movimientos sociales altamente emocionales no es serio: «Apelar al pueblo, como a todo lo que es evidente, sirve casi siempre para bloquear la discusión», no para hacerla avanzar. En conclusión, que «la indignación, el compromiso genérico, el altermundialismo utópico o el insurreccionalismo expresivo no deben ser entendidos como la antesala de cambios radicales, sino como el síntoma de que todo esto ya no es posible fuera de la mediocre normalidad democrática y del modesto reformismo» (p. 200).

Ciertamente que la realidad que observamos hoy en nuestro país, patentizada por las dificultades y alteraciones sustanciales experimentadas por el movimiento que ha dado lugar a Podemos al intentar reconvertirse en un partido político orientado a las elecciones, confirma el diagnóstico del autor acerca de la inoperancia transformadora del puro movimiento social. Estamos ante el hecho implacable de que el sometimiento al criterio de las urnas («la necesidad de ser reelegido») hace más por reconducir al movimiento a la política normalizada y mediocre que mil críticas teóricas.

¿Y qué queda del eje de identificación «izquierda/derecha»? Pues parece que se mantiene, pero muy distinto. Queda el eje, pero hay que trazarlo de otra forma o sobre otras coordenadas: y el esfuerzo de resituación recae sobre todo, según Innerarity, sobre la izquierda que es la que más acomodos tiene que hacer si quiere ser efectiva para transformar algo. En primer lugar, debe abandonar la concepción heroica de la política como actividad total y aceptar una limitada de más corto alcance. Y, en segundo, debe cambiar el eje de confrontación con la derecha conservadora, que no puede ser ya el de «Estado/mercado», o el de «intervención/desregulación», o el de «soberanía/globalización». La izquierda debe abandonar su rechazo moral al mercado, al que percibe como si fuera sólo un promotor de la desigualdad o una realidad antisocial. Igualmente debería dejar de percibir la globalización como un agente de desorden y, en su lugar, debería ser consciente de las posibilidades que encierra. El mercado, según Innerarity, es el mecanismo que puede utilizarse para conseguir el bien común y emprender la lucha contra las desigualdades, siempre que el Estado consiga realizar el ideal de mercado libre de interferencias y posiciones de dominio que estuvo en la base clásica de la idea liberal: «Es habitual considerar que la dominación económica se debe a una excesiva libertad de mercado, cuando ocurre más bien lo contrario: la prepotencia económica es causada por la falta de libertad económica» (p. 308). Más mercado, pero mejor mercado; menos Estado, pero mejor Estado. Una tercera vía «socioliberal» que no está suficientemente concretada por su autor como para discutir sus condiciones reales de posibilidad. Tal como viene expuesta, recuerda poderosamente, por lo menos en lo que afecta a la economía, a las ideas del ordoliberalismo germánico y podría ser suscrita por Wilhelm Röpke, el inspirador de ese movimiento.

Esta misma ausencia de concreción es el defecto en que incurre el autor en la parte final de su libro, cuando reclama un tanto conceptuosamente una política «inteligente» que sea capaz de aprender de sus errores y de la experiencia de sus límites, de manera que se convierta en un entorno por sí mismo inteligente con capacidad estratégica de previsión. Pues ocurre que no aporta la más mínima indicación de qué tipo de cambios institucionales o modificación de reglas podría acercarnos a conseguir un objetivo definido en términos tan generales y abstractos, con lo cual termina por ser más una exhortación que una propuesta política, y evoca precisamente el tipo al normativismo biempensante del que, en general, huye el realista Innerarity.

Y, para acabar, algunas dudas

Podríamos mencionar alguna otra, tal como la aparente evolución de Innerarity en la valoración de la indiferencia política como actitud subjetiva del ciudadano moderno, considerada en 2009 como algo perfectamente congruente (incluso conveniente para una política tranquila y estable) con la riqueza de la experiencia social actual, mientras que ahora parece recaer en el sobado tópico del idiotes pericleo como ser humano incompleto. O bien la aparente modificación de su criterio de 2009 en torno al disenso como situación natural y propia de una sociedad democrática, que ahora parece modificar a favor de una superior valoración del compromiso como método de avance del proceso político.

Pero la más importante, y que se refiere el propio esquema básico subyacente al análisis de la realidad democrática que efectúa Innerarity, es la falta de explicación de una aparente paradoja: en concreto, el hecho de que, si bien, por un lado, tenemos que nunca en la historia ha habido para la ciudadanía tantas posibilidades de acceder, vigilar y desafiar a la autoridad como ahora, porque nunca ha existido tal nivel de conocimiento y competencia individual y social sobre lo político y su funcionamiento, sucede, por otro, que nunca se ha sentido la gente tan frustrada en relación con su capacidad de hacer que la política sea algo diferente (p. 23). Expuesto de otra forma, el mayor conocimiento de que la política es una actividad en sí misma limitada no ha hecho que desciendan para nada las expectativas sociales en torno a su posible rendimiento, de lo que se sigue un creciente nivel de frustración y descontento. Esta es una aparente contradicción que merecería ser tratada y, en su caso, explicada; de lo contrario, el análisis mismo parece quedar un tanto cojo: ¿por qué el ser humano contemporáneo sigue frustrándose una y otra vez al comprobar los límites contingentes de la política cuando ya debiera saber por experiencia y educación que están ahí inevitablemente?

Se nos ocurre que esta contradicción podría explicarse desde la antropología filosófica recurriendo a la concepción del homo compensator de Odo Marquard (7). Sin profundizar más en su descripción, señalemos que Marquard establece como rasgo antropológico derivado del principio negativo de compensación el de «conservación de la necesidad de negatividad»: es decir, que cuando los progresos culturales son realmente un éxito y eliminan el mal, raramente despiertan entusiasmo; la atención se concentra entonces en los males que continúan existiendo, y actúa la «ley de la importancia creciente de los restos»: cuanta más negatividad desaparece de la realidad, más irrita la negatividad que queda. Quien, gracias al progreso, cada vez tiene menos causas de sufrimiento, sufre cada vez más debido a las pocas que quedan. El aumento de positividad conduce, a través de una conservación compensatoria de la necesidad de negatividad, a una represión de la positividad.

Esta idea, expuesta sucintamente, podría explicar el desfase constante en la sociedad democrática entre capacidades y expectativas del público, entre el conocimiento de lo obtenido y su valoración. En una perspectiva más politológica, se correspondería con la observación de Giovanni Sartori de que cuando dentro de una democracia conservamos el ideal democrático en su forma extrema, éste empieza a operar contra la democracia que ha generado: es decir, produce el efecto inverso. Esto sucede, como indica John Herz (8), porque el ideal político democrático funciona bien cuando se opone a un sistema político contrario, pero degenera tan pronto como se alcanza su objetivo y tiende a hacer perecer a éste si se mantiene activo.

Otra alternativa explicativa, que suscita inevitablemente mayor preocupación, sería la de atribuir a la propia lógica funcional del subsistema político en su versión democrática el efecto de generar el desfase entre expectativas y resultados. En efecto, si esa lógica está indeleblemente constituida por el código «gobierno/oposición», de manera que está necesariamente centrada en la elección popular como único método para acceder al gobierno o para cambiarlo, parece que la operatividad misma del sistema tiende necesariamente a hipertrofiar todos los rasgos conectados con la elección. Vivir permanentemente en campaña electoral, padecer unos políticos prometeicos desaforados, contemplar a unos gobiernos que no pueden gobernar, asistir a la desfiguración de la contienda y a la teatralización del antagonismo: todo ello no son sino síntomas congruentes con la lógica del sistema, igual que lo es la actividad frenética de suscitar en los ciudadanos expectativas y promesas excesivas e irrealizables y el consiguiente ingreso de la ciudadanía en un ciclo inevitable de expectativas/desilusión.

La inquietud del intérprete ante esta razonable posibilidad viene dada por la obvia constatación de que mientras no cambien la lógica propia y el código de procesamiento de la realidad del subsistema político-democrático, y sigan ellos centrados en la elección, no hay posibilidad de alterar las disfunciones que provoca9. Pero, ¿cómo se cambia esa lógica, si es que se puede? ¿Qué queda de la democracia si le retiramos su núcleo? De esto, poco, si es que algo, se nos dice en este libro, salvo una receta para tranquilizar el ambiente: acostúmbrense a la decepción.

Pero una cosa es describir una disfunción y otra es enderezarla. ¿Estarán las democracias condenadas a vivir en la frustración? ¿O llegarán a autodestruirse de pura frustración?

José María Ruiz Soroa, Por qué nos frustra la democracia, Revista de Libros Enero 2016

Notas:

1. Giovanni Sartori, Teoría de la democracia, vol. I, trad. de Santiago Sánchez González, Madrid, Alianza, 1995, p. 61. 2. Teoría política en el Estado de bienestar, traducción de Fernando Vallespín, Madrid, Alianza, 1993. 3. En Revista de Estudios Políticos, núm. 106 (1999), pp. 231 y ss. 4. «Qué es ser conservador», en El racionalismo en la política, trad. de Eduardo L. Suárez-Galindo, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 393. 5. Democracy Disfigured. Opinion, Truth and the People, Cambridge, Harvard University Press, 2014.6. El gobierno mundial de los expertos, Barcelona, Anagrama, 2015. 7. En Filosofía de la compensación, trad. de Marta Tafalla, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 41 y ss., y en Apología de lo contingente, trad. de Jorge Navarro, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2000, pp. 101 y ss. 8. Political Realism and Political Idealism, Chicago, The University of Chicago Press, 1951.9. Así en Ernst-Wolfgang Böckenforde, trad. de Rafael de Agapito, Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, Madrid, Trotta, 2000, p. 112. -

11:31

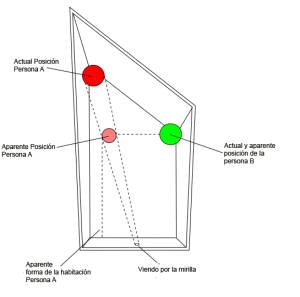

Toca o no toca?

» La pitxa un lio

-

11:29

Cap a on gira?

» La pitxa un lio

-

0:06

La Singularitat Tecnològica és a prop.

» La pitxa un lioLa Singularidad Tecnológica es un hipotético evento futuro en el que el desarrollo de la inteligencia artificial llegaría a un punto en el que sería tan avanzado y rápido que ningún ser humano sería capaz de entenderla o de predecir su comportamiento.

Dicho evento causaría una ruptura en la Historia del ser humano tan profunda que resultaría imposible hacer ningún tipo de predicción sobre los cambios que se ocasionarían a partir del mismo.

La Singularidad Tecnológica toma su nombre de las singularidades espaciotemporales de la física, eventos, como los agujeros negros, en los que resulta imposible conocer las leyes físicas que los rigen.

Para empezar, debemos tener claro que el concepto de Singularidad Tecnológica NO se identifica con el momento en el que la inteligencia artificial alcance un nivel humano, como erróneamente informan muchas páginas web.

El concepto de Singularidad Tecnológica tendría su inicio en una conversación mantenida por los matemáticos Stanislaw Ulam y John Von Neumann, que habría tenido lugar alrededor de 1958 y que, según palabras de Ulam, “se centraba en el cada vez más rápido avance de la tecnología y en los cambios en la forma de vida humana, que sugiere la aproximación de una singularidad esencial en la historia de la raza humana más allá de la cual la vida humana, tal como la conocemos, no tiene continuidad.”

El término fue popularizado por el escritor Vernor Vinge a partir de su obra La guerra de la paz, y ha sido objeto de intensas teorías por parte de algunos de los futuristas más relevantes de la actualidad, como Ray Kurzweil, Nick Bostrom o Hans Moravec.

Su premisa más común es que la inteligencia artificial se desarrollaría según el siguiente proceso:

1) En primera instancia, los ordenadores alcanzarán un nivel de complejidad similar a la del cerebro humano.

2) Una vez alcanzado dicho nivel, los ordenadores tendrán la suficiente inteligencia como para mejorarse a ellos mismos, iniciando un proceso que se aceleraría progresivamente de forma exponencial (esto es, cada vez mucho más rápido conforme avance el tiempo).

3) Llegado cierto punto, el crecimiento alcanzado sería tan rápido que la inteligencia resultante sería imposible de entender para el ser humano, y el proceso de cambio tan acelerado y profundo que causaría una absoluta ruptura en la Historia humana, cuyas consecuencias son imposibles de predecir.

Pero, ¿es realmente posible alcanzar la Singularidad Tecnológica? ¡Todo esto suena a ciencia-ficción!

Probablemente su fundamento más asentado es el que predice su llegada en base a la Ley de Moore. Dicha ley (que no es realmente una ley, sino una observación basada en la experiencia) fue establecida en 1965 por el cofundador de Intel, Gordon Moore, y predice que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores que se encuentra en los circuitos integrados, por lo que igualmente se duplica su capacidad. Hay que resaltar que, pese a que no se trata de ninguna ley de la naturaleza, la Ley de Moore se ha venido cumpliendo, de forma más o menos regular, hasta la fecha de hoy.

La Ley de Moore no sólo conlleva (si se continuara cumpliendo) el desarrollo a largo plazo de la Singularidad (o algo similar), sino que nos permite poner plazos aproximados a cada uno de los pasos de los conducen a la misma.

Dado que es posible calcular la complejidad del cerebro de un ser humano adulto, y dado que la Ley de Moore nos permite calcular el momento en el que dicha complejidad será alcanzada de forma equivalente por un ordenador, se ha establecido como plausible que la misma sea alcanzada alrededor del año 2019.