Professors (50 sin leer)

Professors (50 sin leer)

-

La mort. Amb filosofia (vídeo).

Archivado: diciembre 17, 2015, 11:30pm CET por Manel Villar

La mort. Amb filosofia (vídeo). -

La melancolia. Amb filosofia (vídeo).

Archivado: diciembre 17, 2015, 11:29pm CET por Manel Villar

La melancolia. Amb filosofia (vídeo). -

La identitat. Amb filosofia (vídeo).

Archivado: diciembre 17, 2015, 11:28pm CET por Manel Villar

La identitat. Amb filosofia (vídeo). -

El paisatge. Amb filosofia (vídeo).

Archivado: diciembre 17, 2015, 11:27pm CET por Manel Villar

El paisatge. Amb filosofia (vídeo). -

La llibertat.Amb filosofia (vídeo).

Archivado: diciembre 17, 2015, 11:26pm CET por Manel Villar

La llibertat.Amb filosofia (vídeo). -

La veritat. Amb filosofia (vídeo).

Archivado: diciembre 17, 2015, 11:24pm CET por Manel Villar

La veritat. Amb filosofia (vídeo). -

La justícia. Amb filosofia (vídeo).

Archivado: diciembre 17, 2015, 11:23pm CET por Manel Villar

La justícia. Amb filosofia (vídeo). -

Controvèrsia paganisme vs cristianisme.

Archivado: diciembre 17, 2015, 7:29pm CET por Manel Villar

Celso contra los cristianos

Con frecuencia los estudiantes de filosofía preguntan por las razones del éxito del cristianismo sustituyendo al paganismo entre los romanos, y plantean también si hubo críticos intelectualmente potentes que le hicieran frente.La primera cuestión es larga y difícil. La segunda es más concreta. El más representativo de estos críticos paganos fue Celso.

Quizás originario de la parte oriental del Imperio, o quizás romano con conocimientos de la cultura egipcia y del judaísmo, vivió durante el reinado de Marco Aurelio, Su actividad literaria cae entre los años 175 a 180, y escribió una obra titulada alethès lógos (La Verdadera Palabra, o El Verdadero Discurso) contra la religión cristiana.

El texto arranca con este párrafo:

"Hay una raza nueva de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, asociados entre sí contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente cubiertos de infamia, pero autoglorificándose con la común execración: son los Cristianos".

El texto de Celso es un todo en uno que incluye, un ataque al cristianismo desde el punto de vista del judaísmo, un ataque al cristianismo desde el punto de vista de la filosofía, una refutación de la doctrina cristiana en detalle, y un llamamiento a los cristianos a adoptar el paganismo.

Celso acusa a los cristianos de arrogarse una sabiduría superior, mientras que en realidad, sus ideas sobre el origen del universo, por ejemplo,, son comunes a todos los pueblos y están en los sabios de la antigüedad. En la segunda parte, Celso sostiene que Cristo no cumplía las expectativas mesiánicas del pueblo hebreo. Cristo, dice, reclamaba provenir de nacimiento virginal; en realidad, era el hijo de una aldeana judía, la esposa de un carpintero.

Para demostrar que Cristo no es el Mesías utiliza argumentos como la huida a Egipto, la ausencia de cualquier intervención divina en favor de la Madre de Jesús, quien fue desterrada junto con su marido y otros. Durante el curso de su ministerio público Cristo no pudo convencer a sus compatriotas que su misión era divina. Tenía como seguidores a diez o doce "publicanos y pescadores infames", los cuales no son la compañía apropiada para un dios.

En cuanto a los milagros atribuidos a Cristo, algunos, dijo Celso, eran narraciones meramente ficticias, los otros, si realmente se realizaron, no son más maravillosos que las obras de los egipcios y de otros adeptos a las artes mágicas.

Reprende a aquellos judíos que “abandonando la ley de sus padres”, se dejaron engañar por uno a quien su nación había condenado, y cambiaron su nombre de judíos a cristianos. Jesús no cumplió sus promesas a los judíos; en lugar de triunfar, como ellos hubiesen esperado que triunfara el Mesías, Él falló incluso en mantener la confianza y la lealtad de sus seguidores elegidos. Su alegada predicción de su muerte es una invención de sus discípulos, y la fábula de su Resurrección no es nada nuevo para los que recuerdan las historias similares narradas sobre Zamolxis, Pitágoras y Rhampsinit. Si Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué se apareció sólo a sus discípulos, y no a sus perseguidores y a aquellos que se burlaron de Él?

En la tercera parte Celso reprende tanto a judíos como a cristianos por su ridículo desacuerdo en materia de religión, mientras que, de hecho, ambas religiones descansan sobre los mismos principios: los judíos se rebelaron contra los egipcios y los cristianos contra los judíos; en ambos casos, la verdadera causa de la separación fue la sedición. A continuación, les reprocha a los cristianos por la falta de unidad entre ellos; hay tantas y tan diferentes sectas que no tienen nada en común excepto el nombre de cristianos. Como casi todos los adversarios paganos del cristianismo, censura a los cristianos por excluir de su sociedad a los "sabios y buenos", y por asociarse sólo con los ignorantes y pecadores.

En la cuarta parte recoge en detalle las enseñanzas de los cristianos y las refuta desde el punto de vista de la historia de la filosofía. Lo que es verdadero en las doctrinas de los cristianos fue tomado, afirma, de los griegos, y los cristianos no añadieron nada salvo su propia interpretación perversa de las doctrinas de Platón, Heráclito, Sócrates y otros. "Los griegos", dice él, "nos dicen claramente lo que es la sabiduría y lo que es mera apariencia; los cristianos desde el principio nos piden que creamos lo que no entendemos, que invoquemos la autoridad de uno que estaba desacreditado incluso entre sus propios seguidores ". De igual manera, la enseñanza cristiana sobre el Reino de Dios no es más que una corrupción de la doctrina de Platón; cuando los cristianos nos dicen que Dios es un espíritu, están meramente repitiendo el dicho de los estoicos de que Dios es "un espíritu que penetra todo y que abarca todo”. Por último, la idea cristiana de la vida futura fue tomada de los poetas y filósofos griegos; la doctrina de la resurrección del cuerpo es simplemente una corrupción de la antiquísima idea de la transmigración de las almas.

Como consecuencia de todo lo anterior, en la quinta y última, parte Celso invita a los cristianos a abandonar su "culto" y a unirse a la religión de la mayoría, así como a abandonar su "vana esperanza" de establecer el imperio del cristianismo sobre toda la tierra; les invita a renunciar a su "vida aparte", y a ocupar su lugar entre los que de palabra, obra y servicio activo contribuyen al bienestar del imperio.

Dos actitudes: Tertuliano y Orígenes.

Frente a un ataque como el que hizo Celso a los cristianos, pueden adoptarse diferentes actitudes. Se puede no entrar en los argumentos concretos, o bien, se puede intentar desmontar los argumentos del atacante, punto por punto.

Tertuliano es un representante bastante claro de la primera actitud. su posición se califica en los manuales de filosofía como antirracionalista, fideista, defendiendo que todo es un problema de fe: creo porque es todo tan extraño, tan absurdo, que no puede ser inventado.

Se acusa a Tertuliano de estar contra toda filosofía (aunque quizás su oposición al pensamiento filosófico no sea tan rotunda en tanto que podría estar en la línea de la retórica de Aristóteles, cuando afirma que algunas historias son tan improbables que es razonable creer en ellas., como defiende Robert D. Sider)

En todo caso, su actitud es muy diferente de la que seguirá Orígenes.

Sobre la actitud de Tertuliano: CREDO QUIA ABSURDUM?

Orígenes contra Celso

Orígenes (185-254) Perteneciente a una familia cristiana (su padre murió martirizado en el 202), sucedió a Clemente de Alejandría al frente de la escuela cristiana de esa ciudad, que convirtió en un prestigioso centro de teología.

Su rivalidad con el obispo Demetrio, que le reprochó haberse hecho ordenar sacerdote sin su consentimiento, lo llevó a exiliarse en Palestina (231). Es autor de numerosos tratados ascéticos, dogmáticos (De principiis), obras exegéticas y escritos polémicos como el que nos ocupa (Contra Celso).

Orígenes no es contemporáneo de Celso. Escribe su polémica contra él unos cincuenta años después. l escribe además, no por iniciativa propia sino por encargo).

Orígenes no es un autor cristiano cualquiera, es uno de los tres grandes, junto con Agustín y Tomás. Aunque la principio parce que se tomó el trabajo de refutar a Celso más a la ligera, acaba componiendo un argumento completo que trata de desmontar la acusaciones de Celso sin dejar nada por responder.

La mejor forma de comprobar la potencia argumental de Orígenes es leer algunos de sus contrargumetos contra Celso. Quizás lo que más llama la atención, visto en retrospectiva, es que Orígenes no deprecia en general la filosofía, realmente considera a Celso, al que identifica como epicúreo, un falso filósofo. Mientras que los estoicos, Sócrates, Aristóteles, Platón o Pitágoras, sí merecían ese calificativo.

Las claves del debate entre Celso y Orígenes

Celso se opone a la idea cristiana de un origen divino directo del hombre con la teoría de que los hombres y los animales tienen un origen natural común, y que el alma humana surge del alma animal. el alma no es inmortal y todo lo que le puede pasar a los humanos termina con la muerte. Los dioses puede que existan, pero si existen no se ocupan de los humanos, que por lo tanto no tienen que temerlos, como tampoco tienen que temer a las represalias de éstos una vez muertos.

Orígenes reconoce su teología vinculada con el judaísmo, su Dios es el Dios de Abraham, pero su antropología, en particular la psicología, en tanto que teoría del alma, es la antropología que comparten todas las escuelas de filosofía griegas en lo fundamental, salvo los epicúreos, que en eso están solos. Algo que Orígenes se encarga de remarcar constantemente.

Leer a Celso:El discurso verdadero contra los cristianos

Celsus the PlatonistTurner, William. "Celsus the Platonist." The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. New York: Robert Appleton Company, 1908. 10 Dec. 2015.

Leer a Orígenes: Origenes contra Celso

Leo Monfor, Celso contra los cristianos y Orígenes contra Celso, Ciencia, tecnología, poder y cambio climático 15/12/2015 -

"Intento generar un clic" (Roger-Pol Droit).

Archivado: diciembre 17, 2015, 7:13pm CET por Manel Villar

Vegeu vídeo [www.rtve.es]

Roger-Pol Droit es un filósofo atípico que reniega de los intelectuales, medio en broma, medio en serio. Hace tiempo que llegó a la conclusión de que hay que fiarse menos de la cabeza y más del corazón. Que reflexionar está muy bien, sí; pero que lo importante es sentir.

Destacado pensador, su obra abarca ambiciosos ensayos; sesudos trabajos de investigación sobre las tradiciones filosóficas chinas, indias y tibetanas, así como obras divulgativas. Apuesta por experimentos como proponer al lector una serie de ejercicios insólitos que lo descoloquen y lo conduzcan a una reflexión.

El asombro, defiende con ahínco, conduce a la filosofía. Correr por un cementerio. Llamarnos por teléfono a nosotros mismos. Beber y orinar al mismo tiempo. Éstos son algunos de los experimentos que propone al lector para despertar un cuestionamiento de lo establecido. Lo hizo en 101 experiencias de filosofía cotidiana, libro de fitnessfilosófico -cosas del marketing editorial- con el que vendió 100.000 ejemplares en Francia y que acaba de salir en España. Y en su nueva obra, Si sólo me quedara una hora de vida (Paidós), se somete a sí mismo a uno de sus experimentos: imaginar qué haría si sólo le quedara una hora de vida para descubrir qué es lo esencial. La vocación experimental no lo abandona y factura una obra con querencia poética a caballo entre el ensayo, la filosofía y una literatura que denomina jazzy, es decir, en la que improvisa y se deja llevar. "Es un juego serio", afirma Droit (París, 1949), que fue consejero de actividades filosóficas en la Unesco entre 1993 y 1999, en una sala del Instituto Francés de Madrid.

Roger-Pol Droit

-Es usted un filósofo que recurre al humor y a lo insólito. ¿No hay necesidad de ser serio para construir argumentos de peso?

-Uno de los errores en los que incurrimos es confundir lo serio con lo aburrido. Se pueden decir cosas importantes con un tono ligero, incluso divertido. Creo que en lo insólito hay un valor filosófico al descolocar la mirada. El asombro es el punto de partida de la filosofía. Nos falta asombro.

- En Si sólo me quedara una hora de vida elige usted el momento final para hablar sobre lo que es importante en la vida.

-Opté por esta aproximación para intentar llegar a un momento de verdad. Imaginemos que nos quedan 3600 segundos por delante. Es una ficción que nos pone frente a lo que no queremos ver: el carácter finito de nuestra existencia. Si nos queda una hora, ¿qué decidimos hacer de esencial? Uso este dispositivo para exponer lo que me parece más importante de lo que he comprendido de la vida.

-¿Y qué comprendió de la vida?

-Lo primero, que hay que elegirla. No la podemos ver desde afuera, estamos inmersos en ella. No sabemos exactamente de qué se trata, pero lo que podemos decir es lo que nos enseñan nuestras sensaciones. ¿Qué me ha enseñado la vida? La duda, la ignorancia y la confianza en las sensaciones físicas.

-Parece que la gente busca cada vez más respuestas en los filósofos en una especie de búsqueda de la felicidad.

-Hay una especie de imperativo de ser feliz, en todas partes, todo el tiempo. Resulta sospechoso: cuando te lo repiten tantas veces es que algo no funciona. En la obsesión actual por la felicidad, hay un síntoma del deseo de eliminar lo negativo. Pero no hay vida sin aspectos negativos, y positivos. La idea de una felicidad sostenida, sin estrés, sin angustias, no me parece muy humana ni interesante. Es algo con lo que se sueña en una época que es, efectivamente, angustiada, fragmentada. Hay que ser feliz en casa, con la pareja, en el trabajo, en la cama, en las vacaciones... ese imperativo permanente me parece un imperativo de control social.

-En 101 experiencias... recurre a puntos de partida insólitos para desencadenar experiencias filosóficas. ¿Es eso una extravagancia?

-No, no lo creo. Intento suscitar asombro, generar un clic.

-¿Hay una voluntad de provocación?

-A veces sí, a veces no. No obligatoriamente. Hubo una que suscitó muchos comentarios que fue la de beber mientras meas. ¿Es eso filosofía? Por supuesto que no, no estoy loco. Pero si se proponen cosas asombrosas, insólitas, que hacen que uno reflexione sobre una cuestión, no es filosofía propiamente dicha, pero es una puesta en marcha hacia la filosofía.

Joseba Elola, entrevista con Roger-Pol Droit: "No podemos ver la vida desde afuera", La Nación 28/02/2015

-

Filmosofia. Cinema i filosofia.

Archivado: diciembre 17, 2015, 6:56pm CET

ORDET (Carl Theodor Dreyer)

Tertúlia a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu

Dia i Hora: 18 de desembre del 2015, a les 19h.

Conductor: Joan Méndez

Entrada lliure

-

Classe 35

Archivado: diciembre 17, 2015, 4:28pm CET por José Vidal González Barredo

A l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 35 d’introducció al pensament de Descartes. classe 35

-

Si je n'avais plus qu'une heure à vivre (Roger-Pol Droit-vídeo)

Archivado: diciembre 17, 2015, 4:12pm CET por Manel Villar

Si je n'avais plus qu'une heure à vivre (Roger-Pol Droit-vídeo)

-

La última e inquietante pregunta de un examen

Archivado: diciembre 17, 2015, 2:49pm CET por Gregorio Luri

-

Rote learning: the pantomime villain in education

Archivado: diciembre 17, 2015, 10:51am CET por Gregorio Luri

Interesante artículo de Charlie Stripp, director del National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM): Él también está en contra del maniqueísmo educativo imperante.

AQUÍ

Y esto es lo que dice el gran Daniel T. Willingham:

-

Voltaire a Anglaterra.

Archivado: diciembre 16, 2015, 11:45pm CET por Manel Villar

Al hablar de Emilie du Châtelet evocaba su resistencia ante las normas y costumbres que sobre todo en el caso de la mujer hacían imposible la expansión tanto de la potencialidad amatoria como de la potencialidad de pensamiento. No es de extrañar que Voltaire se entusiasmara con quien mostraba tal actitud dada lo que proclamaba respecto a su propio nacimiento: ni la fecha (21 de noviembre de 1694) ni el lugar (París) oficiales coincidían a su juicio con la fecha (20 de febrero de 1694) y lugar (Chatenay- Malabry) reales. La razón estribaría en que su madre, casada con un burgués sin cualidades, se había conferido la libertad de frecuentar en todos los sentidos a un hombre que destacaba por su ingenio, modales y apertura de pensamiento, Guérin de Roqubrune, que Voltaire admiraba y consideraba su padre biológico.Se ha escrito de todo sobre este asunto, en ocasiones a fin de sostener que el filósofo era en realidad un ser acomplejado lo que le habría conducido a una auténtica obsesión no ya por atribuirse una inexistente filiación, sino también por rodearse de miembros de la sociedad distinguida. No tengo criterio alguno que me permita posicionarme en estos asuntos y de hecho las razones por las que en estas notas traigo a colación a Voltaire van por otro lado.Voltaire conoció la cárcel en más de una ocasión. La primera vez en 1717 víctima de un chivato al que había confiado ser el autor de una sátira contra el Regente, permanece allí once meses. Volverá a La Bastille un tiempo más tarde y ello en razón de una circunstancia que se halla vinculada a lo arriba evocado sobre su origen familiar.Voltaire es en realidad un pseudónimo inventado por el pensador, siendo su nombre oficial François-Marie Arouet. Guy Auguste de Rohan un joven perteneciente a la aristocracia más elevada, y que al parecer estaría celoso tanto por la celebridad de Voltaire como por sus éxitos ante la gran actriz trágica Adrienne Lecouvreur, le interpela públicamente, preguntando si Arouet y no Voltaire es su nombre verdadero. Hay de hecho diferentes versiones sobre el incidente que en todo caso marcaría la vida del pensador. Como para el trasfondo poco cambia, retengo aquí la que sitúa los hechos en casa de un "amigo", el Duc de Sully (que de hecho se negó a protegerle contra la persecución que acarreó el incidente). "¿Quiénes este joven que osa hablarme con tono elevado?" pregunta: "Se trata, de alguien que no es portador de un gran nombre pero que responde con honor al mismo"Guy Auguste de Rohan se vengaría sórdidamente haciendo que sus lacayos golpeen a bastonazos al filósofo mientras el aristócrata contempla la escena desde su carroza. Como decía, lo único que está documentado son las consecuencias. El conflicto acabó con Voltaire abandonado y en la cárcel, en razón en parte de una cabezonería del pensador: tras la paliza recibida exige explicaciones en el campo de honor. Lo que no hubiera podido ser rechazado tratándose de un inter-par lo es dada la diferencia social. Se presenta su insistencia como inmoral tentativa de buscar la justicia por su mano... Enterado el prefecto de que Voltaire está buscando armas con las que medirse, un informe policíaco dirigido al ministro considera el hecho mismo como una tentativa de ofender a Rohan ("médite d'insulter incessamment et avec éclat M. le chevalier de Rohan"). Voltaire es detenido. Hay diferentes versiones sobre cuánto tiempo duró esta segunda estancia en la Bastilla. En cualquier caso, se le ofrece como alternativa el exilio. Voltaire accede, proponiendo dirigirse a Inglaterra, no sin incluir en su carta de aceptación estas frases: "golpeado por seis esbirros tras los que Rohan se apostaba he intentado desde entonces reponer, no mi honor, sino el suyo, lo cual es harto difícil". El filósofo embarca en el puerto de Calais en mayo de 1726.La estancia de dos años en Inglaterra marca radicalmente el destino de Voltaire. El pensador tiene entonces 32 años, allí escribe una gran parte de las Cartas filosóficas que ocho años más tarde tendrán enorme repercusión en Francia y por las cuales será de nuevo perseguido.Un azar afortunado es que durante su estancia se celebran obsequias solemnes en honor de Newton en la Abadía de Westminster. El lector de estas columnas recordará los míseros artilugios con los que se evitó que los restos de Descartes recibieran honores en su país. Voltaire, al igual que Emilie du Châtelet, es profundamente crítico con parte de la obra de su gran predecesor francés. Sin embargo se lamenta de la diferencia de trato que Newton y Descartes reciben y reprocha a los responsables del retraso cultural y social de su patria el que no fueran capaces de ofrecer al autor del Discurso del Método un lugar en la basílica de Saint Denis. Y más tarde Voltaire ampliará su denuncia a otras personas injustamente tratadas, en virtud sobre todo de la intolerancia eclesiástica:Como hemos visto, Voltaire fue amado por Emilie du Châtelet, pero, al menos, también por otra mujer admirable, la evocada Adrienne Lecouvreur, intérprete de Racine, que se involucró en sus proyectos literarios. La gran actriz trágica estaba llamada a ser la Yocasta en el Edipo del filósofo, pero la muerte interrumpió el proyecto. Perseguida como Emilie por la envidia y la maledicencia, lo fue también por la iglesia, que (en razón simplemente de su condición de actriz) la excomulgó. Voltaire mostró su repugnancia en estos versos: Et dans un champ prophane on jette à l'aventure/ De ce corps si chéri les restes immortels ! / Dieux ! Pourquoi mon pays n' est-il pas la patrie/ Et de la gloire et des talents ? (Y en terreno profano se arrojan al azar/ De este cuerpo tan amado los restos inmortales/ ¡Dioses! ¿Por qué mi país no es la patria/ A la vez de la gloria y del talento de la gloria ni del talento?)Último apunte: en Inglaterra Voltaire no sólo brilla intelectualmente sino que modestamente aprende, aprende concretamente disciplinas en las que en absoluto era experto, entre ellas las Matemáticas necesarias para adentrarse en la filosofía natural newtoniana, ese cálculo infinitesimal cuya paternidad Newton comparte con... Leibnitz, el mismo pensador a quien se dirigen acerbos reproches (Philosophes trompés qui criez : « Tout est bien » ) en razón de su optimismo ontológico, que sonaría a mofa en los oídos de las víctimas del terremoto de Lisboa.Hay, como indicaba, acuerdo para decir que la estancia de Voltaire en Inglaterra marcó tanto sus posicionamientos en materia de sociedad y educación como sus intereses teoréticos. Sin la firme voluntad de Voltaire de pedir explicaciones a Guy Auguste de Rohan por su ofensa, y sin las cobardes excusas del aristócrata, Voltaire no se hubiera visto confrontado a elegir entre la prisión y el exilio, no hubiera tenido la ocasión de frecuentar los círculos newtonianos, adentrarse en la filosofía natural del británico, proyectar un libro sobre la misma... compartir la reflexión con Emilie du Châtelet: "Dix ans à nous aimer et à philosopher".

Víctor Gómez Pin, Los exilios de Voltaire, El Boomern(g) 15/12/2015

-

VERDAD Y DELIRIO

Archivado: diciembre 16, 2015, 9:03pm CET por Luis Roca Jusmet: La actualidad de la filosofia

Escrito por Luis Roca Jusmet

Si la alucinación se da en el terreno perceptivo, entonces podemos considerar que, por definición, es falsa. ¿ Qué es en realidad una alucinación ? Tanto Merleau-Ponty cuestionan la definición de que es una percepción sin objeto. Este planteamiento no es correcto justamente porque el sujeto que alucina tiene una percepción de un objeto diferente de la de los otros. Entonces podemos afirmar que la percepción común es la que se corresponde con el sistema sensorial humano. Y aunque esta sea parcial, de alguna manera se corresponde con el mundo, es decir se adecua a él porque si fuera de otra manera no podríamos sobrevivir en él, puesto que la información que recibiríamos nos impediría adaptarnos al medio. Diríamos entonces que cualquier especie tiene un sistema sensorial que parcialmente capta el entorno en el que se mueve. Pero la percepción se da, como la alucinación, en el terreno de lo iamginario, al igual que el mimetismo que nos permite adaptarnos al entorno. Lo compartimos con los animales.

En el caso humano tenemos otro registro, que es el simbólico. Es el que nos convierte en un ser parlante y es por tanto el que convierte su percepción en una proposición. Una proposición que en la que afirma o niega algo, es decir en la que se formula un juicio. Esta es la concepción de verdad que heredamos de Aristóteles, o como mínimo de sus intérpretes, que van de la escolástica al positivismo. Y esta proposición, para considerarse verdad, la comparamos con la percepción común. Percepción común que quiere decir la percepción de cualquiera, no de un grupo concreto que podría estar atrapado en una alucinación colectiva. El que alucina, aunque su sistema sensorial le da la misma información que a los otros, sustituye este objeto por otra imagen que produce su mente y que colocaría en el lugar del objeto de la percepción. Por lo tanto la alucinación no sería un error, porque para hablar de error deberíamos considerar coordenadas comunes. Tampoco una falsedad porque no hay una intención de engañar. La alucinación es una locura perceptiva, por decirlo así.

Cerramos entonces el circulo sobre la verdad. Lo cerramos porque como decía Frege la idea de verdad es axiomática. Planteamos la verdad como adecuación porque consideramos que aquello de lo que tenemos percepción, es decir experiencia, es verdadero. Pero es que no tenemos otra salida.

No la tenemos porque el camino opuesto sería el de Nietzsche, que es el de considerar toda verdad como ficción.

El delirio opera en el registro simbólico. En el del discurso.

Un discurso es un encadenamiento de proposiciones que sigue unas determinadas reglas si es un discurso argumentativo y ninguna si es un discurso informativo, en el que se van encadenando juicios de hecho de manera mecánica. pero esto solo es así superficialmente. Porque como dice Giorgio Agamben recogiendo la sugerencia de Émile Beneviste y el último Saussure, no hay un puente natural entre el signo y la palabra, Porque un signo se identifica pero una palabra se interpreta. Con ello entramos en el terreno semántico y por tanto en el de la interpretación. Un discurso argumentativo o informativo tiene sentido en función de lo que decimos, de su significado. Las reglas del silogismo o d ela lógica formal funcionan para muy pocos argumentos en la vida real.

Podemos recurrir también al hablar de discurso foucaultiano de enunciado. Sería la función que posibilita una proposición y que dependería de la episteme de un discurso. Es decir, que no hemos de entender que pasamos de una percepción a una palabra-concepto y de aquí a una proposición y de la proposición al discurso. No se trata del paso de la percepción al concepto y de éste a la proposición. Se trata de que esto es posible porque hay una lengua y esta es una estructura a partir de la cual es posible decir-pensar cosas de una determinada manera. Es decir que partimos de un significante, que como dice Lacan, no es un signo de la cosa sino, en cierta manera, su asesinato. Porque un significante se define por otros significantes. Pero un significante es un signo que tiene un significado, no un signo que representa algo. Y este querer decir nos conduce a la interpretación.Y desde un discurso hay una episteme, es decir una determinada manera de saber sobra el mundo, que define lo que hemos llamado enunciados.

Dicho todo esto podemos considerar que, en cierta manera, como planteará Lacan al final de sus escritos "Todos los hombres deliran" porque todos reconstruimos la realidad a partir de un lenguaje simbólico. Y lo que es un discurso verdadero o delirante depende, en cierta manera, de cada episteme, que aceptará uno determinados enunciados y excluirá otros.

Lo que acabo plantear implica, si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, que no podamos hablar de definir un delirio en términos clínicos ni tan como un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Freud diferencia el error, la ilusión y el delirio. El error es técnico, la ilusión hace referencia a un proyecto deseable, aunque sea improbable. Pero está orientado al futuro. Freud decía que el delirio debe romper el principio de realidad en su constatación del presente. Es decir que un delirio formula un discurso que no es real. Pero para hablar de que un discurso no es real hemos de volver a la teoría de la verdad como adecuación.Si esto es posible podemos establecer algún criterio para diferenciar un discurso delirante ( en el sentido clínico) de otro no delirante. En todos caso señalo algunos de los posibles:

- La certeza del delirio frente al margen de duda posible.

- El delirio no se refiere solamente al futuro sino al presente-pasado.

- El delirio tiene un carácter individual. Se opone a las percepciones de los otros.

- El delirio atrapa totalmente al sujeto, lo domina totalmente.

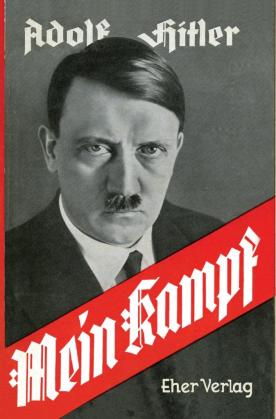

Pero vale la pena constatar que podemos hablar de delirios colectivos y en estos caso es una patología social. Estos son los realmente peligrosos porque detrás de todo totalitarismo hay siempre un delirio.

En este sentido la única terapia contra los delirios colectivos es siempre la distancia crítica y el abrirse al diálogo de los otros. Esta es, por tanto, mi conclusión.

-

Leer

Archivado: diciembre 16, 2015, 8:26pm CET por Gregorio Luri

Me han invitado de un centro a dar una charla sobre la importancia de la lectura. Les he contestado que de acuerdo, siempre que entiendan que no tengo ni idea de cómo crear un habito lector que vaya más allá de los 11 años en los niños (en las niñas es más fácil). Es relativamente sencillo entretener a los niños con las historias de los libros infantiles. Lo que es difícil es transformar ese entretenimiento en un hábito de lectura asentado. Yo sospecho que si la lectura sirve para entretener, los libros no pueden competir con otros entretenimientos que están al alcance de los adolescentes. Para que se convierta en hábito ha de ser entretenimiento más otra cosa. Entender bien esa otra cosa es la clave para construir una auténtica didáctica de la lectura.

-

¿Para qué sirve un amigo?

Archivado: diciembre 16, 2015, 4:54pm CET por Gregorio Luri

Me imagino que algún purista dirá que la amistad no sirve, que cada uno ha de servir a la amistad, o algo así, aparentemente sublime, pero falso. Yo quiero que mis amigos me sirvan. Quiero incluso que sean la medida de mi valor. Quiero conocerme a mí conociéndolos a ellos y quiero, sobre todo, confirmar en ellos que, puesto que me conceden su amistad, algo bueno deben ver en mí. Pues bien, entre los amigos que más me valen está el entrañable Javier Sánchez Menéndez.

Javier está construyendo una obra literaria a espaldas de las modas y las literaturas oficiales porque tiene la valentía de atreverse mirar directamente a la naturaleza en vez de contentarse con admirar sus reflejos en los libros ajenos y lo que nos ofrece no es el mapa de su laberinto, sino algo más precioso: el laberinto mismo. En los libros de Javier debería figurar esta advertencia: "Que nadie entre aquí que no esté dispuesto a perderse".

¡Cómo añoro, querido Javier, nuestras conversaciones sobre el ser y la nada por las calles de Madrid o sobre lo divino de lo humano y lo humano de lo divino por las de Sevilla. Si alguna vez nos olvidamos de que somos amigos, encontraré en nuestro olvido una señal inequívoca de mi pérdida de valor.

-

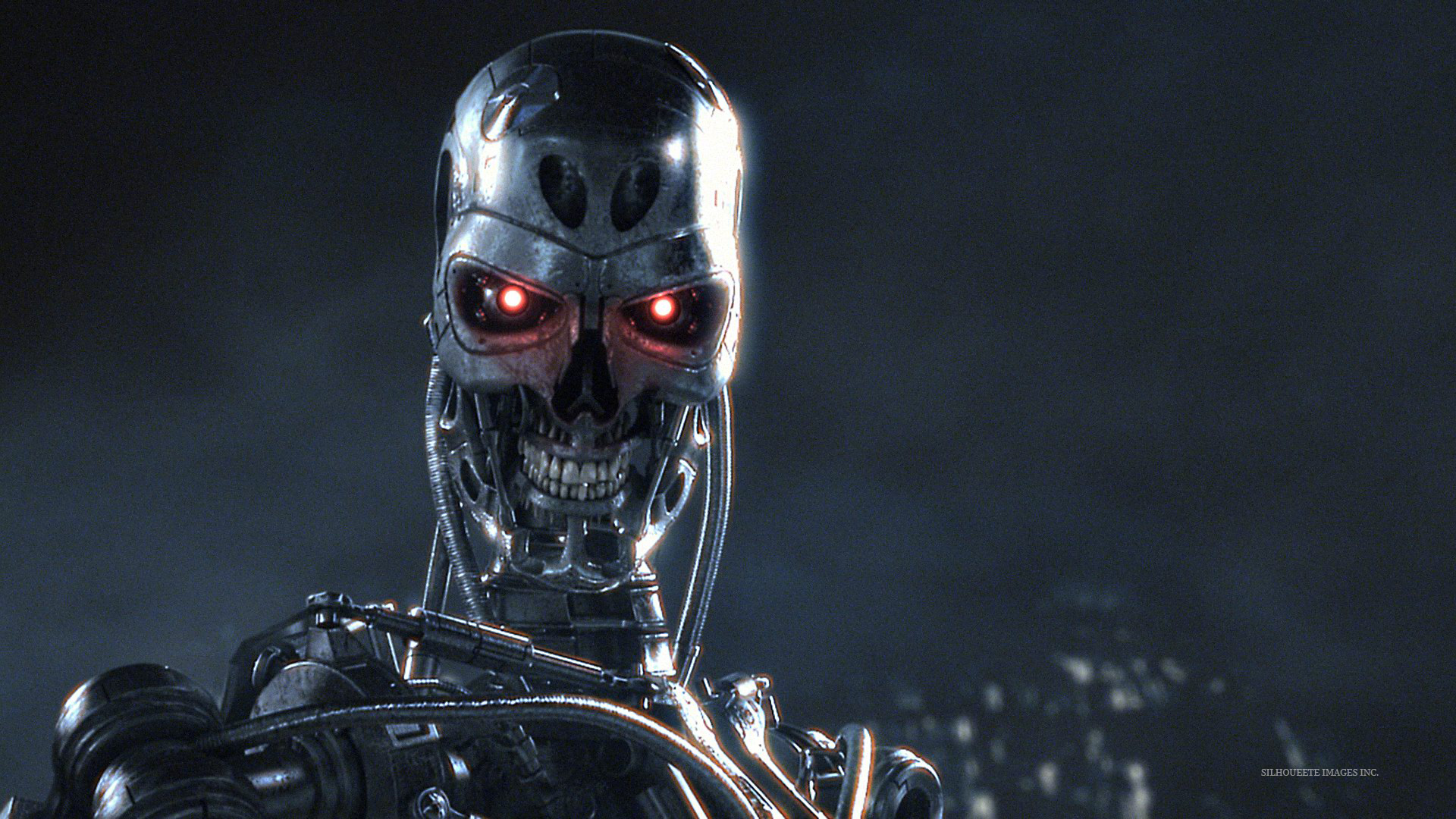

Por als robots.

Archivado: diciembre 16, 2015, 7:56am CET por Manel Villar

Desde Terminator hasta el supercomputador concebido por Isaac Asimov —que tarda 10.000 millones de años en resolver el problema de la entropía y al final dice “Hágase la luz”—, los escritores de ciencia ficción han derrochado talento para imaginar los negros futuros que nos puede deparar la inteligencia de las máquinas. Ejércitos de arañas robóticas rastreando hasta el último refugio de una ciudad sitiada, drones que deciden por su cuenta cuál será su próxima escabechina, robots soldados y robots generales, robots candidatos y robots votantes que se hacen con el desgobierno de todos los futuros horribles que cabe pensar. Y los peores de todos son los que ni siquiera podemos imaginar, triste pulpa de carne y neuronas como estamos condenados a ser por los tiempos de los tiempos.

Pero, como suele ocurrir, el futuro ya está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial resulta verdaderamente sobrecogedor en nuestros tiempos. El último es un algoritmo, o un modelo computacional, capaz de aprender nuevos conceptos a partir de uno o unos pocos ejemplos reales, una habilidad que hasta ahora nos estaba reservada a nosotros, los pensadores biológicos. El sistema se ha probado con un caso muy concreto, el del aprendizaje de la escritura manual en 50 lenguajes, incluido el sánscrito, el gujarati, el glagolítico y hasta algunos recién inventados por los científicos. Pero el concepto es aplicable a casi cualquier otra cosa, como aprender un paso de baile, manejar un nuevo artilugio electrónico o enfrentarse creativamente a una clase imprevista de problemas. Un comportamiento al que rara vez tildamos de “robótico”, pero que los robots manejarán pronto con soltura.

El ingeniero y neurocientífico Jeff Hawkins citaba hace 10 años una alegoría, o experimento mental sobre la conducción automática, que viene ahora muy al caso. Imaginemos un coche automático que está a punto de adelantar a otro conducido por un humano cuando, de repente, el de delante enciende el intermitente izquierdo. Con la tecnología actual, no supone un gran problema que el coche automático vea el intermitente, interprete que el coche de delante va a doblar a la izquierda y aborte su plan de adelantamiento. Lo que no está al alcance de la inteligencia artificial actual, decía Hawkins, es que, cinco minutos después, el coche automático se dé cuenta de que al humano de delante se le ha olvidado apagar el intermitente, y que hace mucho que renunció a doblar a la izquierda. Esa clase deinspiración ajá era hasta ahora patrimonio humano. Pero es obvio que esto está a punto de cambiar.

¿Miedo? Es fácil sentirlo ante cualquier avance científico o tecnológico y, en este caso, la ciencia ficción ha contribuido a atizarlo. Pero no olvidemos que, desde la invención del hacha de piedra, toda tecnología tiene un doble filo: puede usarse para aliviar el sufrimiento humano o para intensificarlo. Los robots están entre nosotros para quedarse, y pronto empezarán a pensar por su cuenta. Intentemos que lo hagan bien.

Javier Sampedro, Un futuro robótico, El País 13/12/2015 -

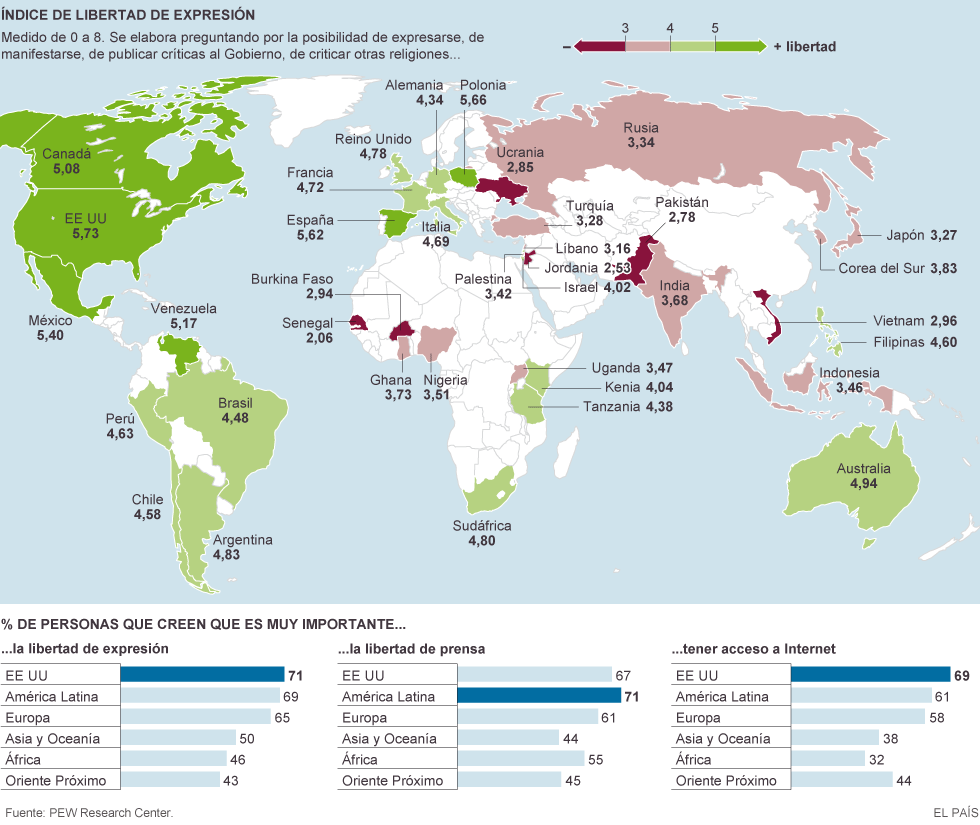

El mapa de la llibertat d'expressió en el món.

Archivado: diciembre 16, 2015, 7:50am CET por Manel Villar

-

Barbara Ehrenreich: Somriu o mor" (vídeo).

Archivado: diciembre 16, 2015, 7:47am CET por Manel Villar

Barbara Ehrenreich: Somriu o mor" (vídeo).

-

¿Se puede conseguir que los niños pobres tengan mejores resultados que los ricos?

Archivado: diciembre 16, 2015, 12:27am CET por Gregorio Luri

Sí. Aquí está la receta:1. más horas de clase.2. una educación centrada en los contenidos.3. una buena estructura curricular.4. una cultura de disciplina y altas expectativas.5. cada profesor tiene claro el sentido de lo que hace.

El ejemplo: La Success Academy

Entre nosotros no habría nadie con suficientes... narices para ponerle este nombre a un colegio, pero Eva Moskowitz, una pedagoga que dignifica la profesión con lo que ella llama el "joyful rigor" tiene lo que hay que tener.

Ahora mismo (17 diciembre) acabo de leer ESTO sobre la Success Academy. -

Los ricos

Archivado: diciembre 15, 2015, 8:46pm CET por Gregorio Luri

-

Manifest contra les pseudociències.

Archivado: diciembre 15, 2015, 8:32pm CET por Manel Villar

En los últimos años existe un auge de las pseudociencias y de las terapias mágicas, más comúnmente conocidas como terapias alternativas o terapias complementarias. La proliferación de estas mal llamadas terapias está poniendo en riesgo médico a un grupo de población especialmente vulnerable, aparte de estar esquilmando los recursos económicos de sus adeptos.

Entre las terapias mágicas y pseudociencias que queremos denunciar en este comunicado se encuentran la oposición al uso de las vacunas, la homeopatía, las terapias que ponen a las emociones como origen de cualquier enfermedad (bioneuroemoción, biodescodificación…), dietas milagro como la alimentación anti-cáncer, la sustitución de fármacos por plantas medicinales, el reiki, y cualquier otra pseudoterapia no fundamentada en la ciencia y en la investigación biomédica.

De especial preocupación es el tratamiento que están haciendo algunos medios de comunicación sobre la validez de las pseudociencias mediante la publicación de artículos y noticias que equiparan el uso de estas pseudoterapias a los tratamientos basados en la ciencia y en la medicina.

Hemos detectado, además, una falta de proactividad en las agencias reguladoras y en los colegios de profesionales para luchar contra esta lacra de curaciones milagrosas que pone en serio riesgo la salud y la vida de miles de enfermos en nuestro país. De igual forma nos preocupa la intromisión y promoción de este tipo de pseudoterapias en los organismos públicos tales como universidades, institutos o ayuntamientos que, de forma recurrente, dan voz y amplifican los mensajes de las pseudociencias mediante la organización de charlas y cursos.

El uso de las terapias mágicas puede suponer el abandono de las terapias médicas establecidas, y puede poner en riesgo la salud de los individuos, agravando el curso de las enfermedades que padecen, e incluso pudiendo causar la muerte a los enfermos que deciden abandonar los tratamientos médicos contrastados por el uso de este tipo de curaciones milagrosas.

Por estos motivos, el grupo de científicos y especialistas abajo firmante quiere denunciar la promoción de las terapias mágicas y de las pseudociencias, y solicita:

A los medios de comunicación:un tratamiento adecuado y serio de las noticias referentes a las cuestiones de salud, denunciando explícitamente el uso de las pseudociencias, y sin establecer equidistancias con la ciencia y la medicina desarrolladas tras siglos de investigación. Solicitamos que las informaciones a publicar sean validadas por expertos en el campo, con el objetivo de hacer llegar a la población general, y a los enfermos en particular, una información seria y veraz.

A las agencias reguladoras y colegios de profesionales: que persigan activamente la promoción y el uso de terapias mágicas y pseudociencias que ponen en peligro la salud de la población, y que tomen las medidas adecuadas y recogidas en sus códigos deontológicos para perseguir la intromisión en sus actividades profesionales y pongan en conocimiento de las autoridades la mala práctica que conlleva el uso de las pseudoterapias.A los organismos públicos: que no se hagan eco y no fomenten la promoción de las terapias mágicas mediante la organización o apoyo a actividades docentes relacionadas en sus instalaciones o mediante el uso de los medios e infraestructuras de los que disponen.

La carta puede ser firmada en Change.org y está suscrita por los siguientes autores:

Javier S. Burgos Muñoz, Doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid

Javier Fernández Díaz, Investigador Predoctoral en la Universidad de las Islas Baleares

Francisco R. Villatoro Machuca, Doctor en Matemáticas por la Universidad de Málaga

Daniel Manzano Diosdado, Doctor en Física por la Universidad de Granada

José Ramón Alonso Peña, Catedrático de la Universidad de Salamanca

Guillermo Peris Ripollés, Profesor Titular de la Universitat Jaume I

Óscar Huertas Rosales, Investigador Predoctoral en la Estación Experimental del Zaidín

José Manuel López Nicolás, Profesor Titular de la Universidad de Murcia

Moisés García Arencibia, Doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid

Rosa Porcel Roldán, Doctora por la Universidad de Granada e Investigadora en el CSIC

Helena Matute Greño, Catedrática de la Universidad de Deusto

Juan José Gómez Cadenas, Profesor de Investigación del CSIC y Catedrático Excedente de la Universidad de Valencia

Aurelio Gómez Cadenas, Catedrático de la Universitat Jaume I y Presidente de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal

Clara Isabel Grima Ruíz, Profesora Titular de la Universidad de Sevilla

José Miguel Mulet Salort, Profesor Titular en la Universidad Politécnica de Valencia

Luis María Escudero Cuadrado, Investigador Principal de la Universidad de Sevilla

Carmen Agustín Pavón, Profesora Ayudante Doctora de la Universitat Jaume I

Ferrán Martínez-García, Catedrático de la Universitat Jaume I

Amanda Sierra Saavedra, Profesora de Investigación en el Achucarro Basque Center for Neuroscience

Vicent Arbona Mengual, Profesor Ayudante Doctor de la Universitat Jaume I

Vicent Moliner Ibañez, Catedrático de la Universitat Jaume I

Silvia Gomez Sebastian, Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid

Francisco Ros Bernal, Profesor Ayudante Doctor de la Universitat Jaume I

Marina Sánchez Albaneda, Doctora en Física por la Universidad de Kaiserslautern (Alemania)

Álvaro Peralta Conde, Doctor en Física por la Universidad de Kaiserslautern (Alemania)

Juan José Peña Deuder, Profesor Doctor Universidad Alfonso X el Sabio

Carlos Romá Mateo, Investigador postdoctoral en la Universitat de València

Fernando Cervera Rodríguez, Biólogo, Máster en Aproximaciones Moleculares y empresario en Biotecnología

Carlos Ramírez Moreno, Doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid

Marta Iglesias Julios, Estudiante de doctorado del Programa de Neurociencias de la Fundación Champalimaud

Álvaro Bayón Medrano, Investigador predoctoral en la Estación Biológica de Doñana-CSIC

David Aguado Llera, Doctor en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares

Sergio Alonso Utrilla, Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid

Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, Profesor Contratado Doctor en la Universidad de La Rioja

Javier Terriente Félix, Director Científico de ZeClinics

Natalia Ruiz Zelmanovitch, Responsable de comunicación en el grupo ASTROMOL del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC)

Juan Junoy Pintos, Profesor Titular de la Universidad de Alcalá de Henares

Helena González Burón, Doctora en Biomedicina por la Universidad de Barcelona

Santiago Cavero Martínez, Doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid

Enrique Fernández Borja, Doctor en Física por la Universidad de Valencia

César Tomé López, Editor de medios online de la Cátedra de Cultura Científica UPV/EHU

Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra

Antonio José Osuna Mascaró, Doctor en Biología por la Universidad de Granada

Isabel López Calderón, Catedrática de Genética de la Universidad de Sevilla

Manuel Tardáguila Sancho, Investigador postdoctoral en la Unidad de Genética de la Universidad de Florida

Ángel Martín Pendás, Catedrático de Química Física de la Universidad de Oviedo

José B. Parra Soto, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo

Teresa Valdés-Solís Iglesias, Científico Titular del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo

Joaquín Sevilla Moróder, Profesor Titular de la Universidad de Navarra

María Angeles Gómez Borrego, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo

M. Rosa Martínez Tarazona, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo

Carmen Blanco Delgado, Catedrática de Química Inorgánica Universidad de Cantabria

Ana Beatriz García Suárez, Investigador Científico del CSIC en el Instituto Nacional del Carbón de Oviedo

[elpais.com] 262_842340.html -

"Jane, haurem de canviar la definició d'ésser humà".

Archivado: diciembre 15, 2015, 8:27pm CET por Manel Villar

Jane Goodall

L' expressió baula perduda es refereix en general a un fòssil d'una espècie que representa una transició entre altres dues espècies ja conegudes. Als mitjans de comunicació els encanta seduir amb això els ciutadans. La veritat és que va molt bé per a titulars de premsa (S'ha trobat la baula perduda) o per titular una pel·lícula d'aventures (A la recerca de la baula perduda). No obstant, la ciència no utilitza el terme, potser perquè no pot descartar que entre dues espècies diferents n'hi càpiga encara una altra. Ho hem viscut fa poques setmanes quan es va divulgar que investigadors de l'ICP (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont) havien trobat un petit hominoide que va viure fa més d'11 milions d'anys en el que es creu que és l'arrel de l'arbre de la carrera cap a la humanitat. Li van posar el nom de Laia (batejar afectuosament holotips sí que és, curiosament, un costum de paleoantropòlegs) i una gran part de la premsa la va vendre com la (una) baula perduda.

L'arbre es va completant i arribarà el dia en què coneixerem bé la nostra història, d'on venim i per on hem arribat fins on ara estem. Filòsofs i científics fa segles que es fan la pregunta: ¿què és la humanitat? La paleontologia és una disciplina que pot ajudar molt a trobar-hi una bona resposta o a millorar la pregunta. En la nomenclatura de Lineus l'ésser humà és de l'espècie Homo sapiens, del gènere Homo, de la subfamília dels hominins, de la família dels homínids i de la superfamília dels hominoides. Per tot plegat, la pregunta és una mica més complexa. En efecte, abans de preguntar-nos sobre què és la humanitat, potser ens hem de preguntar per l'homitat, per l'homininitat, per l'hominidat o per l'hominoitat. Uf, uf (per no parlar de tribu i subtribu, que encara se solen distingir entre els conceptes de subfamília i gènere). ¿Què és un ésser humà?

Als anys 70 hi havia un fort consens general que l'eina (la seva fabricació i el seu ús) marcava la presumpta línia vermella que separa l'ésser humà de qualsevol altre animal. La definició comunament acceptada era de Kenneth P. Oakley i es va publicar en un llibre de l'any 1949 titulat ni més ni menys que Man, the tool-maker (Home, el faedor d'estris): «L'humà es defineix com l'animal capaç de fabricar eines».

Però el 1958, Jane Goodall havia viatjat a Kenya amb una idea molt clara: als seus 24 anys volia submergir-se en la naturalesa de l'Àfrica per estudiar i escriure sobre la seva fauna salvatge. Allà va conèixer el gran paleoantropòleg Louis Leakey, pioner d'una autèntica saga de prehistoriadors, antropòlegs i conservacionistes apassionats per rastrejar els orígens de la humanitat. Als Leakey (Louis i Mary) són deguts molts descobriments històrics en paleoantropologia; per exemple, l'Homo habilis, l'inventor (se suposava llavors) ni més ni menys que del concepte eina, l'extrapolació exosomàtica de la mà, el regal de l'evolució que ens permet passar de la teoria a la pràctica. A Mary Leakey li devem el descobriment del bipedisme de l'Australopithecus aferensis amb les celebèrrimes empremtes de Laetoli a Tanzània. I el segon fill de tots dos, Richard Leakey, també arqueòleg i paleontòleg, va ser a més a més un pioner decisiu de la conservació de la naturalesa a l'Àfrica. En aquesta atmosfera, en aquell moment i en aquell lloc, s'entén perfectament l'encàrrec que va fer Louis Leakey a Jane Goodall: «¿Per què no vas a Gombe, a Tanzània, i estudies el comportament dels ximpanzés salvatges?».

Jane, com a bona naturalista, es va passar mesos al bosc observant aquests grans simis. Però un dia es va quedar atònita amb el que estava passant al davant dels seus ulls: un individu adult de ximpanzé s'havia fabricat un palet tallant-ne exquisidament les branquetes perpendiculars i totes les fulles. A continuació va introduir l'eina pel forat d'un termiter i, quan va estar ple d'insectes, va fer lliscar la cullera que s'havia acabat d'inventar per la boca per menjar-se el botí aconseguit. Jane Goodall acabava de ser testimoni de com un animal es fabricava un estri per, tot seguit, utilitzar-lo segons dues funcions ben diferents. La reacció de Louis Leakey davant el que li estava explicant la jove Jane Goodall es pot trobar en els annals de l'anecdotari de la història de la ciència: «Jane, haurem de canviar la definició d'ésser humà».

El treball de Jane Goodall, Premi Internacional Catalunya en la seva 27 edició, va acabar d'una revolada amb la veritat científica vigent. El dilema era canviar la definició d'humà o passar a considerar els ximpanzés com a humans. Un dels científics més universals de la Universitat de Barcelona, Jordi Sabater Pi, va arribar a la mateixa conclusió de manera independent observant els ximpanzés a l'Àfrica Equatorial. El seu llegat està a la Universitat de Barcelona.

Jorge Wagensberg, ¿Què és la humanitat?, El periodico.cat 14/11/2014 -

religió i democràcia (diccionari Reyes Mate)

Archivado: diciembre 15, 2015, 8:20pm CET por Manel Villar

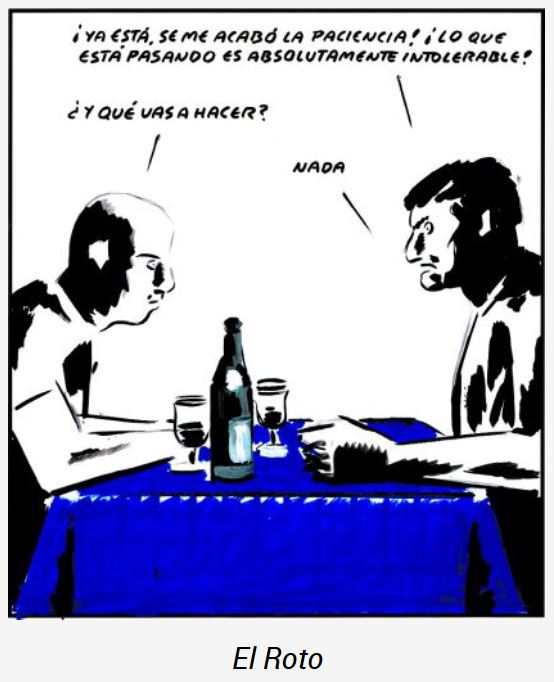

El Roto

Per no incriminar l’islam en els recents atemptats de París, tota declaració políticament correcta havia de separar la violència de la creença islàmica. Una cosa és el fanatisme gihadista, i una altra, la fe en Mahoma. Era una mesura prudent, tenint en compte la islamofòbia regnant, però tan discutible en si mateixa que no ajuda a resoldre o dissoldre el vell assumpte de la violència religiosa. Perquè la veritat és que les tres religions monoteistes tenen una ànima violenta. Només s’ha de fer un cop d’ull per les terres mediterrànies poblades de guerres santes. La tolerància només va arribar a Europa quan la política es va desentendre de la religió.

Sols es va arribar a aquest punt quan les ments més clarividents de la Il·lustració van reconèixer que les guerres seculars del nostre entorn tenien una arrel teològica que s’havia d’ aclarir d’una vegada per sempre. El dramaturg Efraim Lessing la va plantejar genialment a la seva obra Natan el Savi al preguntar-se: «¿Com pot ser que tres religions diferents, amb pretensions de veritat absoluta, siguin alhora verdaderes?» Aquí la guerra està servida perquè cadascuna voldrà fer valer la seva veritat excloent «per la via civil o la militar». La sortida l’ofereix el protagonista de l’obra, el savi Natan, quan diu que tots «abans que diferents som iguals». Abans que jueus, moros o cristians, som éssers humans. La tolerància va començar el dia que la política va deixar d’inspirar-se en la religió i va acceptar basar-se en la humanitat que ens uneix.

Al catolicisme li va costar entendre-ho. L’església va condemnar la modernitat i va anatematitzar la llibertat fent servir armes espirituals i materials. Fins i tot es va prohibir als catòlics llegir diaris liberals (exceptuant, això sí, «la informació sobre cotització de la borsa»). Encara avui la jerarquia catòlica espanyola més que compartir la democràcia, la suporta.

El que ara ens preguntem és si l’islam pot fer el mateix camí, si la seva ànima hospitalària i convivencial és compatible amb una cultura política no excloent com la laica. No hi ha res que ho impedeixi ja que estructuralment l’islam és molt menys excloent que el cristianisme o el judaisme. Per Maria i Jesús a l’islam hi ha un respecte que no es dóna entre els cristians per Mahoma, per exemple. I en la seva història hi ha teòrics de la tolerància com Averroes sense comparació en el cristianisme de l’època.

El problema no és la seva capacitat de cohabitació amb la democràcia, com a sistema polític, sinó la laïcitat. És propi d’aquesta tractar la religió no en clau confessional sinó des de la raó crítica. Ho explicava bé el filòsof Jürgen Habermas en el debat que va sostenir amb l’anterior Papa, Joseph Ratzinger. El vell Habermas, que havia presumit en la seva joventut de tenir «poca oïda per a la religió», reconeixia ara la importància de valors religiosos per a la construcció d’una democràcia millor, però a condició que «parlessin el mateix llenguatge que els ciutadans». Les religions tenen el seu lloc en la democràcia a condició que els creients aprenguin a presentar els seus valors laicament. No estava defensant una cosa tan òbvia com que sense cultura religiosa ens costaria entendre la pintura d’El Greco, la grandesa de les catedrals medievals o els secrets dels nostres millors escriptors, sinó una altra cosa molt més subtil. Demanava als creients que s’esforcessin a presentar els seus valors o propostes no en el llenguatge de la fe, sinó en el de la raó. Per exemple, que si s’oposaven a la llei de l’avortament no fos perquè ho diu el Papa o l’Alcorà sinó perquè tenen arguments científics o morals. Aquesta invitació a parlar del que és religiós amb el llenguatge dels homes tenia dos grans avantatges; per un costat, incitar el creient a fer servir arguments que poden ser compartits o rebatuts pels altres. I, per un altre, educar el mateix creient en l’ús d’una raó crítica que li permetria distingir dins de la seva religió el que és acceptable del que és inacceptable. El creient no ha de renunciar al seu llenguatge, sinó esforçar-se a traduir-lo. I això no s’aprèn a les mesquites o a les esglésies, sinó a les escoles quan s’aborden aquests temes des de la història o la filosofia de les religions.

Aquesta tasca de passar la creença pel sedàs del llenguatge secular és una cosa que afecta l’islam però també les altres religions, perquè no oblidem que encara a Espanya i a aquestes altures de la història, les Corts ens han aprovat la llei Wert, que eleva la catequesi a l’escola a assignatura de primer ordre. ¡Aquesta llei seria el somni dels gihadistes! És urgent per tant portar a l’escola l’estudi de les grans tradicions religioses però fet amb la mirada crítica i universal de l’ensenyament laic i no amb la corporativa de les respectives religions. Això enriquiria la democràcia però també els mateixos creients perquè els ajudaria a no combregar amb rodes de molins.

Reyes Mate, De la mesquita a l'escola, El periodico.cat, 12/12/2014

-

Conocimientos y emociones

Archivado: diciembre 15, 2015, 3:18pm CET por Gregorio Luri

IMe dan pánico los que piden menos conceptos en el curriculum y más emociones, porque teniendo en cuenta el maniqueísmo con que plantean la cuestión, me temo el tipo de persona que tienen en mente y, sobre todo, cuál puede ser su relación con los conocimientos.

IIEn la edad posmetafísica, la pedagogía habla sin complejos de "crecer como personas". Siempre que me encuentro con esta expresión, me pregunto: ¿cuáles serán las personas de referencia, las personas crecidas? Dado que, por lo visto, crecer como personas es factible, no estaría mal que nos las presentasen.

IIIEn realidad lo que se está diciendo es: los conocimientos nos amargan la vida, queremos hacer cosas amenas, dando por supuesto que las matemáticas no pueden ser amenas o que no se puede "crecer como persona" y ser capaz al mismo tiempo de entender las relaciones matemáticas que nos rodean.

IVCuando alguien te hable del mundo, piensa si te gustaría saber lo que él sabe, pero si te habla de emociones, piensa si te gustaría ser como él es.

VFrente a Platón, que puso a la entrada de su Academia "Que nadie entre aquí sin saber geometría", los lechuguinos pedagógicos creen que para domesticar el thymós lo que sobra es la geometría.

Por cierto, "lechuguino": Persona joven que se compone mucho y sigue rigurosamente la moda.

-

Fanatismo y civilización

Archivado: diciembre 15, 2015, 2:19pm CET por Miguel

Circula entre los que gustan de la filosofía una frase de Walter Benjamin, en la que se nos recuerda que no hay un solo documento sobre la civilización que no lo sea a la vez sobre la barbarie. El tema se nos ha puesto de actualidad, otra vez, a raíz de los atentados del pasado mes de noviembre. El debate está en la calle, por aquello de la campaña electoral, pero se podría decir que estamos ante una de esas pocas veces en las que el problema alcanza dimensiones globales. Sin distinción de ricos o pobres, de primeros o terceros mundos, ha habido un pronunciamiento internacional sobre cómo luchar contra el fanatismo religioso. Algo por otro lado impensable hace unas décadas, quizás porque Internet esté haciendo el mundo cada vez más pequeño, o quizás porque los atentados se extienden por muchos países, afectando a países de terceros en un (des)orden internacional que día a día genera más interdependencias. Y como tendemos muy poco a la polarización, el debate está servido: civilización o fanatismo.

Curiosamente, puede que no sea descabellado trasponer la frase de Benjamin: no hay signo de civilización que no lo sea también de barbarie. Cruzados los ha habido de muchos tipos a lo largo de la historia. Muchos de ellos por motivos religiosos, pero tampoco faltan los cruzados de la economía o la política. No se ha logrado la democracia por medio de la civilización, la cultura o la educación: nuestro pasado está lleno de momentos en los que el motor del cambio no ha sido otro que el fanatismo o la barbarie. Valores como la libertad, la igualdad o los derechos sociales, tienen una buena cantidad de muertos a sus espaldas. Con esto, nos pretendo equiparar un sistema democrático con una teocracia fanática e intolerante, pero sí rebajar las expectativas que cualquier ciudadano occidental puede tener sobre sí mismo. Viendo nuestro pasado es más que dudoso que podamos convertirnos en modelos a imitar, pues también en él encontramos momentos en los que la sinrazón y la barbarie se han puesto al servicio de valores pretendidamente democráticos o “civilizadores”.

A partir de aquí, toca introducir una sana y necesaria autocrítica, y elaborar un nuevo discurso, que no es fácil de encontrar en las últimas décadas. No es aceptable la imposición de nuestros criterios, valores o instituciones si no somos capaces de pasarlos por el filtro del pensamiento crítico. Pero tampoco podemos caer en una especie de confusión total, y situar la democracia al mismo nivel que los actos de terrorismo, buscando justificaciones extravagantes o reflexiones que terminan haciendo más daño que beneficio. La violencia y el terror no se pueden aplacar solo con palabras o ideas utópicas, pero esto no convierte a ningún país occidental o a cualquier alianza militar en el gallo del corral o el “sherif” del poblado. Un enfoque complejo e inteligente nos exige diferenciar los atentados de la religión la cultura que los reclama y a la par requiere que seamos conscientes de que nuestra civilización es también producto de la barbarie. Sólo de esta manera, sin buenos y malos, es posible dar una respuesta adecuada al fanatismo y la barbarie. Algo muy difícil de conseguir, pues implicaría una respuesta política acompañada por los medios de comunicación e incluso diversas instancias culturales. Lo fácil, y más en tiempos de campaña, es jugar al pim pam pum. Pero eso no quiere decir que sea la respuesta más adecuada. Darnos cuenta de la barbarie ajena precisa también de una toma de conciencia de nuestra propia barbarie.

-

Fanatismo y civilización

Archivado: diciembre 15, 2015, 2:19pm CET por Miguel

Fanatismo y civilización

-

La filosofia, un saber de primer grau (II).

Archivado: diciembre 15, 2015, 7:30am CET por Manel Villar

Haremos a continuación algunas precisiones sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber que completan, en un doble sentido, lo publicado ayer.

Respecto de las ciencias, el papel de la filosofía hoy en día tiene que ser el que comenzó siendo desde el principio (y también su papel con respecto al mundo político, pero de eso ya me he ocupado en otro sitio). Para que nacieran las ciencias fue preciso librar una batalla muy dura. Y esa batalla la libró la filosofía. Para empezar, contra el poder de los poetas y el mundo de la mitología y la religión (hay que recordar que fueron los poetas los que pidieron la pena de muerte contra Sócrates y que Platón nos dice en La República que “la enemistad entre la filosofía y la poesía viene de antigua data”). Los poetas eran los guardianes de la tradición. Ellos poseían “palabras antiguas” que, de alguna manera, explicaban todo lo que había que explicar. Su decir excelente explicaba cómo se conduce una cuádriga o cómo se reza a los dioses, como se puede ser valiente como Aquiles o astuto como Ulises, cómo hay que dar órdenes y cómo hay que obedecer, cómo se entierra a los muertos o, en general, cómo se habita en este mundo. Imbricado con el saber de los poetas, había todo un tejido de expertos especializados en diversas técnicas. Artesanos que saben hacer un zapato o fabricar cerámica, forjar herraduras para los caballos o arar la tierra. Y había incluso un concepto de ‘virtud’ ligado a este universo: hacer todo eso que se sabe hacer, pero, además, hacerlo bien.

Y también había, en los tiempos de Sócrates, una suerte de ‘expertos en todo’ a los que se llamaba sofistas y que entraron en competencia frontal con la autoridad de los poetas, precisamente en el terreno de la educación de los ciudadanos. Rivalizaron con ellos en el dominio del inmenso poder de la palabra, que fascinaba a los griegos. Lo hacían ya en una sociedad democrática empeñada en vivir bajo lo que hoy llamaríamos el ‘imperio de la Ley’, y que honraba por ello, como sabios, a Solón o a Pericles. Los sofistas prometían fabricar ‘ciudadanos’ como los médicos fabricaban la salud o los zapateros los zapatos. Enseñaban la virtud en general (y enseñaban a aprenderla). Y en su calidad de ‘expertos” cobraban consecuentemente por ello, no sólo a ricos ciudadanos particulares, sino a los Estados que requerían sus servicios y les encargaban los correspondientes ‘libros blancos’. Era un mundo muy parecido al actual, poblado de expertos y de especialistas. Algo así como lo que hoy en día sería Jose Antonio Marina para la enseñanza secundaria o Francisco Michavila para la universidad.

En general, el panorama no es tan distinto al nuestro. Todo el mundo sabía muchas cosas. Era un mundo de sabios que sabían de todo y de sabios que sabían de su especialidad. La intervención de Sócrates, por eso, resultó muy impertinente, porque venía a demostrar que en realidad todo el mundo pretendía saber, pero no sabía. Que todo el mundo era, de alguna forma, insuficientemente virtuoso e insuficientemente ciudadano. Sócrates y sus herederos de la historia de la filosofía abrieron un hueco en este tejido de especialistas y expertos, hicieron un agujero en el centro de la ciudad y en ese nuevo ágora inesperado fue donde germinó la teoría. Para saber ponerse con elegancia ‘la túnica de los hombres libres’ no bastaba con repetir palabras muy antiguas. Había que decir cosas verdaderas, justas y bellas. Y frente a los sofistas expertos en retórica había que demostrar que “solo la verdad convence de verdad”. Fue muy difícil, por lo tanto, hacer hueco al pensamiento teórico en el seno de la ciudad. Había que contravenir la autoridad de los poetas, el saber especializado de los expertos en técnicas y artesanías, el juego retórico de los sofistas y de los cocineros del saber. Eran muchos enemigos para la filosofía, pero, pese a ello, Platón primero y Aristóteles después lograron abrirse un hueco. En ese ‘claro del bosque’ nacieron las ciencias.

Ese ‘hueco’ (o esa ‘distancia’) consistió en introducir en la ciudad una posibilidad desconcertante, la posibilidad de saber por amor al saber. La definición de filosofía como ‘saber por saber’ (es decir, simplemente “para huir de la ignorancia”) no es una cursilada utópica, sino una verdadera labor de albañilería trascendental que sentó los cimientos ciudadanos para el saber científico. Se trataba de construir la posibilidad para que las cosas se mostraran en su objetividad con independencia de nuestro abigarrado entramado de intereses sociales, políticos y económicos. A partir de ahí, lo absolutamente desinteresado (y por lo tanto, enteramente desempotrado de los intereses de la ciudad) comenzó a resultar interesante. Ahí fue donde germinó el saber científico en sentido estricto, un saber enamorado de las cosas, dispuesto a darles a ellas la palabra aun a costa de interrumpir drásticamente la algarabía ciudadana de los políticos, los especialistas que los asesoraban, los técnicos y los poetas.

Que no se malentienda lo que acabo de decir. Tenía mucha razón Gustavo Bueno cuando insistía en que las ciencias no surgieron de una ‘madre’ llamada filosofía (sólo quienes sostienen semejante cosa pueden decir después eso de que, según las ‘hijas’ se han ido independizando, la filosofía deviene perfectamente superflua). En un orden genético de consideración, las ciencias nacieron, sin duda, de las técnicas, y éstas de la experiencia. La filosofía llega en todo caso después. Pero una cosa es una anterioridad genética y otra una anterioridad estructural. La filosofía no es una madre genética, pero sí es una condición estructural sin la cual las ciencias son incapaces de despegar de las técnicas o se degradan en ellas sin remedio. Las ciencias se acomodaron en su esencia propia sólo cuando se insertaron en el proyecto filosófico del saber por el saber. Y si pierden este suelo de la filosofía, regresan sin remedio al tinglado de los expertos y los especialistas en la fabricación de artilugios demandados socialmente (y hoy mercantilmente).

Es una tontería pensar que ese ‘claro’ que la historia de la filosofía despejó para la teoría en la espesura del bosque de la ciudad no se va a volver a cerrar al menor descuido. No por eso desaparecerán las ‘ciencias’, por supuesto, pero sí que les ocurrirá algo que tendrá que ver con que dejarán de ser ‘científicas’ o, mejor dicho, ‘filosóficas’, es decir, dejarán de ser saberes desinteresados que dicen lo que dicen en función de la verdad o la justicia y empezarán a ser saberes instrumentales que preguntarán qué conviene decir a los que en cada caso tengan en sus manos el control de la ciudad. En el menos malo de los casos, la física, la matemática o el derecho se convertirán en un saber especializado para operar matemática o jurídicamente, produciendo los efectos oportunos. Los matemáticos, los físicos o los juristas se convertirán así en lo que ya están empezando a ser: especialistas que saben reparar cacharros matemáticos o jurídicos, lo mismo que hacen los zapateros con los zapatos o los reparadores informáticos con los ordenadores. Con toda su dignidad, desde luego, pero la enseñanza superior se convertirá en una inmensa escuela de formación profesional. Lo cual está muy bien, pero, sencillamente, no tiene nada que ver con lo que se llaman estudios superiores.

Habrá desde luego a quien esto le parezca de perlas, porque todo lo ‘superior’ le suene sospechoso, pero, para entendernos, ‘superior’ no significa aquí otra cosa que ‘teórico’. No se trata aquí de defender la superioridad de una casta aristocrática en la que los científicos hablarían ex cátedra (como los expertos de las tertulias), sino de todo lo contrario: de defender ese increíble ejercicio de modestia al que llamamos ciencia, un ejercicio gracias al cual el ser humano logra a veces cerrar la boca para dejar la palabra a las cosas, cultivando eso tan difícil y poco habitual a lo que llamamos ‘experiencia’. Dicho bien claro: sin teoría no hay experiencia. Como bien dijo Hegel, la experiencia ha sido, para la humanidad, lo más difícil de conquistar. Hizo falta mucho trabajo teórico para arrancar al ser humano de sus digestiones vitales, que siempre han sido más bien religiosas, poéticas, instrumentales y políticas. Bien es verdad que no hay por qué respetar la teoría. Pero lo que estamos diciendo es que si los filósofos no hubieran logrado hacerla respetar −a veces con el saldo de perder su vidas− las ciencias no habrían nacido jamás.

Frente a los poetas y los sofistas, la filosofía insistió en que no se trataba de fabricar ciudadanos exitosos o ciudadanos integrados, ni siquiera ciudadanos rebeldes o geniales, sino de someter a la ciudad a la prueba de la verdad, la justicia y la belleza. Se trataba de cultivar una posibilidad que hoy parece que mueve a risa, pero sin la cual la filosofía pierde, sencillamente, toda su razón de ser (cosa que a muchos tampoco parece que les moleste lo más mínimo). Se trata de la posibilidad de decir esto o lo otro no porque encaje muy bien con ciertas demandas y requerimientos propios de los tiempos, sino porque sencillamente es verdad (o por lo menos es menos falso que otras cosas que también se pretenden verdaderas). Y, en el mismo sentido, se trataba de la posibilidad de decidir esto o lo otro no por sus rentabilidades vitales, psicológicas, sociológicas o históricas, sino porque sencillamente es justo (o se pretende tal). El escepticismo y el relativismo postmoderno no es que amenace con liquidar el sentido filosófico de la ciencia o el derecho, es que está a punto ya de acabar hasta con los guiones del Hollywood más elementales, de tal modo que ya no se permita a ningún protagonista decir que ha hecho lo que ha hecho, sencillamente porque es justo, o que ha dicho lo que ha dicho, sencillamente porque es verdad.Gregory Peck en Matar un ruiseñor, por ejemplo, se convierte, así, en un personaje imposible (y por cierto, Jesús, en los Evangelios, tres cuartos de lo mismo). Se promete materialismo y se produce nihilismo. En nombre de los hechos, se niega que haya hechos de la razón y de la libertad.

Sin embargo, hay otro tipo de materialismo que G. K. Chesterton resumió perfectamente con estas palabras: “era tan materialista que prefería un hecho, incluso al materialismo”. Hay hechos de la razón, y de eso se ha ocupado la filosofía en toda su historia. Por eso, cuando se ataca la filosofía no sólo se ataca la filosofía, también se cercenan nuestras vidas. Algo que también Chesterton dignosticó perfectamente, diciendo: “lo que nos hace padecer el presente es la modestia mal ubicada. La modestia se ha mudado del órgano de la ambición y se ha instalado en el órgano de la convicción, al que no estaba destinada. El hombre estaba destinado a dudar de sí, pero no de la verdad; ha sucedido precisamente lo contrario. Estamos en camino de producir una raza de hombres mentalmente demasiado modestos para creer en la tabla de multiplicar”.

La filosofía irrumpió en la ciudad como una verdadera ofensiva contracultural. Se enfrentó así al orgullo de todos los que pretendían saber, al orgullo de los especialistas y los expertos que sabían fabricar esto o lo otro sin preguntarse por la verdad de lo que sabían, pero también al orgullo democrático de los herederos de Pericles, que pretendían ser ciudadanos por el mero hecho de ser griegos, en lugar de por el hecho de ser justos. Por eso los filósofos se ganaron tantos enemigos. Pero, como decía antes, gracias a ellos pudieron germinar lo que hoy llamamos las ciencias y lo que llamamos el derecho. Por lo mismo, insisto, si las ciencias pierden su suelo filosófico se convertirán en lo que de hecho se están convirtiendo, en un mercado de especialistas y expertos que fabrican ingeniosas piruetas técnicas, produciendo mucho, pero pensando poco. A día de hoy, y sin perjuicio de la indigencia de unas y otra, es mucho más lo que necesitan las ciencias de la filosofía que lo que necesita la filosofía de las ciencias. Desde el punto de vista de la política y de lo que llamamos el Estado de Derecho, la cosa es mucho más grave aún, pero de eso ya me he ocupado por extenso en muchos sitios.

Ahora bien, todavía en otro sentido, algo distinto, conviene decir una palabra más sobre la importancia que tiene la filosofía en el conjunto de saber. Afirmo que es desde la filosofía desde donde mejor se observa lo que está ocurriendo en España con la enseñanza. Y pienso que, como lo que está ocurriendo es muy grave, convendría levantar cuanto antes un sólido ‘observatorio filosófico’. Me explico:

Fue la reflexión filosófica (he sostenido hasta aquí) la que modificó la naturaleza de saberes técnicos y políticos previamente existentes en la ciudad, y que hoy relacionamos con las ciencias y el derecho. Pues Ciencia y Derecho son lo que son hoy para nosotros gracias al corte epistemológico, y gracias a la insólita recreación de aquellos saberes preexistentes, que debemos a la invención griega de la teoría, tardía en el tiempo y sin embargo inaugural en el orden ‘trascendental’ de la fundamentación. Y algo análogo ocurrió (añado ahora) con la recreaciónmoderna e ilustrada de la vieja institución medieval llamada Universidad. Pienso, sí, con admiración, en la acción teórica y política de Humboldt, pero también ─con consternación─ en el actual llamamiento de los expertos en Educación Superior a olvidarse de ese concepto de Universidad. Fue la Ilustración la que otorgó al cultivo del saber teórico y moral la dignidad de estudio “superior”, en el seno de un Estado (y favor de una sociedad) que se quería, al menos de palabra (pero esto ya es mucho, no está claro que hoy tengamos todavía siquiera esto), constituido por la libertad y el respeto al “derecho sagrado de los hombres”.

Y por eso pienso que es desde ahí, desde la filosofía ─y no desde el chiringuito de los autodenominados ‘expertos en educación’─, desde donde hay que diagnosticar, en el presente, la catástrofe que se cierne sobre el ‘derecho a la educación’ y el mundo de la enseñanza en general, el cual, con todos los defectos e insuficiencias, hasta hace relativamente poco todavía se medía a sí mismo por medio de los conceptos heredados de aquella tradición clásica europea. Por eso da tanta pena ver a profesores de filosofía contribuyendo en nombre de las “exigencias y complejidades del presente” al desprestigio del sistema de instrucción pública, en lugar de comprometerse en su defensa a ultranza. Ante la sucesión de planes de reforma y programas de sedicente ‘mejora de la calidad’, la filosofía debería ser, ante todo, un observatorio desde el que localizar, diagnosticar y denunciar la malversación del sentido mismo del problema de la educación de los ciudadanos, y las amenazas y agresiones a las que se está sometiendo el sistema de instituciones públicas que la garantiza. Parece mentira que los profesores de filosofía no hayan alzado últimamente la voz ante lo que está ocurriendo, en lugar de dejar sumisamente que los ‘expertos en educación’ tomen la palabra.

Hay cosas que, en efecto, sólo (o casi sólo) se ven desde la filosofía. Todo el mundo se tragó por ejemplo, eso de que la Universidad debía estar ‘al servicio de la sociedad’, un lema con el que se perpetró toda la reconversión de la Universidad que se ocultaba tras el llamado Plan Bolonia (un plan que supuestamente no era más que un sistema de homologación de títulos europeos). Sólo (o casi sólo) desde la filosofía se veía que ahí había algo sospechosamente invertido: pues la Universidad no debe estar al servicio de la sociedad, sino al servicio de la verdad. Y, precisamente por eso mismo, la sociedad ha de estar muy orgullosa de tener una Universidad y debe hacer lo posible por que la Universidad no deje de ser lo que tiene que ser. No es el derecho el que debe estar en estado de sociedad, sino la sociedad en estado de derecho. No son la verdad y la justicia las que deben acomodarse a la sociedad, preguntando a los periodistas e ideólogos (léase: ‘formadores de la opinión pública’) qué conviene reconocer y proclamar como real y relevante en el presente, y a los magnates, empleadores y poderosos en general (léase: ‘sustentos efectivos del orden y de la sociedad misma’) qué leyes y qué sentencias judiciales conviene dictar para promoverlo, sino que es la sociedad democrática la que tiene que abrir espacios institucionales independientes de ella, es decir, del juego de necesidades e intereses que la recorre, y consagrados exclusivamente al cultivo del saber (no menos que a la legislación o a su aplicación), a fin de darse un patrón de medida con el que medirse como sociedad, y evaluarse (y en su caso autocorregirse y reformarse) respecto del siquiera un poco de verdad y un poco justicia (o del ‘un poco menos’ de ignorancia y de superstición, y también de mentira y de injusticia) que haya logrado hacer real en ella.

Ciertamente, en la lucha contra la mercantilización de la Universidad encubierta tras la tapadera del ‘Plan Bolonia’, las Facultades de Filosofía llevaron hace unos años y por un tiempo la iniciativa: hicieron saber a la sociedad, mediante un documento público, su preocupación por el rumbo que estaba adoptando el entonces denominado proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Con el respaldo de autoridades académicas como Juan Manuel Navarro Cordón (a la sazón Decano de la Facultad de Filosofía de la UCM y Presidente de la Conferencia de Decanos de Filosofía) dichas Facultades habían albergado desde el comienzo del ‘proceso’ los primeros impulsos críticos, que (ya desde la época del informe Bricall) procedieron de sus estudiantes. La subsiguiente discusión dio lugar, además, a un conjunto de artículos e intervenciones públicas de su profesorado (pienso en escritos, de muy distinta naturaleza, de José Luis Pardo, Antonio Valdecantos, Ana Rioja, Juan Bautista Fuentes o Fernando Savater, entre tantos otros), que cuestionaban la dudosa modernización de las enseñanzas a la que aspiraban las reformas en curso y elevaron, finalmente, una solicitud de moratoria de la aplicación del Plan Bolonia. Esa dinámica promovió, en fin, incluso un movimiento de profesores universitarios, que se llamó Profesores por el conocimiento, al que se sumaron prestigiosos colegas de todas las especialidades (pienso ahora, por ejemplo, en la profesora Julia Téllez, profesora de Física o en Andrés de la Oliva Santos, Catedrático de Derecho Procesal) Pues bien, la obligación de las Facultades de Filosofía con la comunidad científica debería ser hoy, pese a todas las derrotas, continuar en ese sentido, defendiendo públicamente la autonomía del conocimiento y el amor por el saber, frente a cualquier chantaje mercantil, tribal o cultural. Y esto es precisamente lo contrario de limitarse a asumir, con más o menos estoicismo, la tarea de sobrevivir en los nuevos escenarios, o de atreverse a afrontar ‘audazmente’ los llamados ‘retos’ del presente, para convertirse oportunistamente en vanguardia de la administración de LO-NUEVO-INEVITABLE.