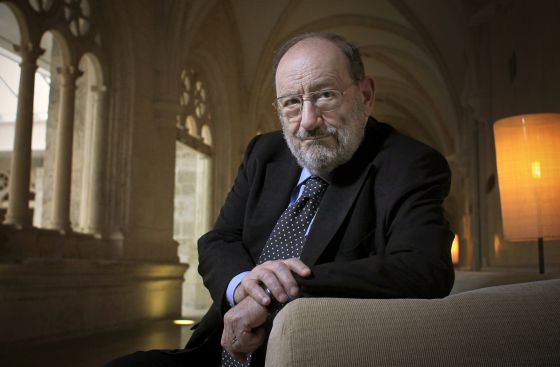

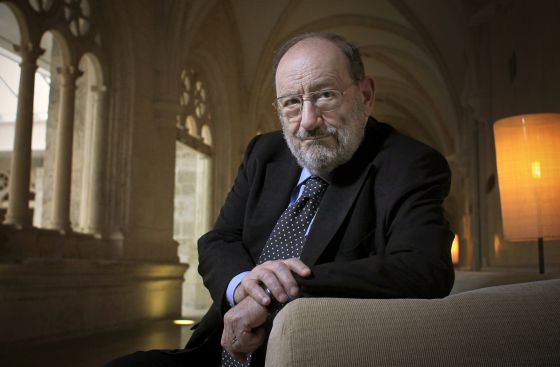

| | Umberto Eco |

“La cultura es una crisis continua. La cultura no está en crisis, es una crisis continua. La crisis es condición necesaria para su desarrollo”. ¿Y la mercantilización del producto cultural, o el riesgo de privatización del patrimonio? Es un fenómeno que en realidad tiene muchos siglos de antigüedad, recuerda Eco, en referencia al patrocinio privado de actividades culturales (la restauración del Coliseo romano por una firma de zapatos, o los palacios venecianos propiedad de grandes fortunas que exhiben su poderío y su logo): “Eso siempre ha existido. Virgilio era pagado por Augusto; Ariosto cobraba de un duque. De alguna manera, si yo hubiese vivido en el siglo XVII habría debido estado al servicio de un señor; hoy no, mi trabajo literario o docente me permite vivir. En este sentido, la cultura es hoy más libre. Todos los textos en el ochocientos se inician con una loa al señor, al rey, es como si hoy tuviese que encabezar todos mis libros con un elogio de Berlusconi (risas)… Es justo que una empresa colabore con fondos para restaurar el Coliseo de Roma…” En sus múltiples escritos Eco ha dejado dicho que la verdadera felicidad es la inquietud por saber, por conocer. “Es lo que Aristóteles llamaba maravillarse, sorprenderse… La filosofía siempre comienza con un gran ohhh!” ¿Y el conocimiento es acaso como el viaje a Ítaca de Kavafis, un recorrido que no debe terminar jamás? “Sí, pero además el placer de conocer no tiene nada de aristocrático, es un campesino que descubre un nuevo modo de hacer un injerto; evidentemente, hay campesinos a los que esos pequeños descubrimientos procuran placer y a otros no. Son dos especies distintas, pero naturalmente depende del ambiente; a mí me inoculó el gusto por los libros de pequeño… Y por eso al cabo de los años soy feliz, y a veces infeliz, pero vivo activamente mientras que muchos viven como vegetales”. Un bibliómano como Eco ha integrado la presencia de Internet en su vida diaria como en su día hiciera con el automóvil o el telefonino (que no suena ni una vez durante el encuentro): como un hecho consumado ni manifiestamente bueno ni todo lo contrario. “Internet es como la vida, donde te encuentras personas inteligentísimas y cretinas. En Internet está todo el saber, pero también todo su contrario, y esta es la tragedia. Y además si fuese todo el saber, ya sería un exceso de información… Si yo comienzo a estudiar en la escuela necesito un libro así [hace un apócope con las manos], no uno enorme, que no entenderé, a nadie se le ocurre darle la [Enciclopedia] Británica a un niño…” Como investigador, Eco utiliza Internet como lo que considera que debe ser, una herramienta, y no un fin en sí mismo. Por tanto, no augura conflictos de intereses -ni de espacios- entre lo virtual y la realidad tangible del papel, bien sea prensa o un volumen de mil páginas. “Se puede leer Guerra y paz en ebook, obviamente, pero si lo has leído hace diez años, y lo retomas, el libro objeto te mostrará los signos del tiempo y de la lectura previa… Releerlo en un ebook es como leerlo por primera vez. Es una relación afectiva, como ver de nuevo la foto de la abuela (risas)… El libro como objeto continuará existiendo, de la misma manera que la bicicleta sigue existiendo pese a la invención del automóvil; es más, hoy hay más bicicletas que hace unos años. Lo mismo podemos decir del fin de la radio por culpa de la televisión…”. “Internet es una cosa y su contraria. Podría remediar la soledad de muchos, pero resulta que la ha multiplicado; Internet ha permitido a muchos trabajar desde casa, y eso ha aumentado su aislamiento. Y genera sus propios remedios para eliminar ese aislamiento, Twitter, Facebook, que acaban incrementándola porque relaciona con figuras muchas veces fantasmagóricas, porque uno cree estar en contacto con una bellísima muchacha que en realidad resulta ser un mariscal de la Guardia Civil… (risas)”. El doctor honoris causa se despide recomendando una lectura de prensa casi con lápiz y papel. “Los periódicos han perdido muchísimas funciones. Por la mañana lo hojeo rápidamente porque las noticias principales ya me las ha contado la televisión, pero continúa siendo importante por los editoriales, por los análisis, y es fundamental no leer uno, sino al menos dos cada día. Se debería enseñar a leer periódicos a la gente, dos o tres, para ver la diferencia entre las opiniones, no para conocer las noticias, eso ya nos lo dice la tele”. La televisión, esa tele vulgarizada hasta el extremo por obra y gracia de ese Berlusconi de quien sigue resistiéndose a hablar más que de pasada, pero que vino a ser, en versión embrionaria, la gran revolución sociocultural que Internet fue después. “La televisión en Italia ha hecho mucho bien a los pobres, les ha enseñado un nivel estándar de idioma, y mal a los ricos, que se quedaban en casa en vez de ir a un concierto. Y no hablamos de ricos o pobres en función del dinero que tengan, sino de ideas, de ganas. La televisión en Italia ha enseñado a hablar a masas de campesinos, obreros, en la Italia unificada. Internet es lo contrario: a los ricos que lo saben usar, les va bien; los pobres, que no lo saben usar, no tienen capacidad para distinguir”. María Antonia Sánchez-Vallejo, "La cultura no está en crisis, es crisis", entrevista con Umberto Eco, El País, 23/05/2013 [cultura.elpais.com]

Archivado: mayo 23, 2013, 11:27pm CEST por Manel Villar

Un dios que necesita puntuar para la nota media tanto como el Teorema de Pitágoras, es un dios con la autoestima por los suelos. Pero es el dios que el Gobierno de Rajoy acaba de introducir en nuestro sistema educativo, el dios de los siniestros Rouco Varela y Martínez Camino, el dios del recientemente fallecido general Videla, de misa y comunión diarias, el dios que perdona al violador y excomulga a la violada por deshacerse de su semilla, el dios que iluminó a Bush y Aznar, entre otros, para bombardear a la población civil de Irak y poner en marcha los centros de tortura conocidos como cárceles secretas, el dios de Franco, que creíamos olvidado, el de Pinochet y el de su amiga íntima, Margaret Thatcher, un dios neoliberal, ultracapitalista, partidario de las privatizaciones en curso, de la reforma laboral, de las leyes misóginas de Gallardón, de los paraísos fiscales, el dios de Ana Mato, de Bárcenas, de Wert, el dios de Ana Botella… Más que un dios, si lo piensas, parece un tipo con problemas de reconocimiento público. Pues bien, ya lo tenemos en los libros de texto, a la altura de los grandes físicos de la historia, de los más famosos matemáticos, a la altura de los más laureados lingüistas, de los grandes poetas, a la altura de Verlaine o de Rimbaud, con los que se codeará en los exámenes de fin de curso. Puntuará tanto traducir la Eneida como cantar el Venid y vamos todos con flores a María. Quizá esta hazaña legislativa de la Conferencia Episcopal, aliada con un Gobierno meapilas, acabe constituyendo la prueba más palmaria de que dios no existe o que, de existir, es un pobre diablo. En eso lo han convertido al menos quienes se arrogan el monopolio de su representación. Esperamos, ansiosos, las opiniones de quienes, creyendo sinceramente en él, renuncian por eso mismo a hacerle competir con Einstein. Juan José Millás, Dios y Einstein, El País, 24/05/2013

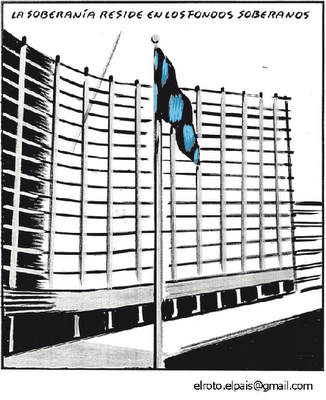

Vivimos con la sensación de ser gobernados por otros. Poderosas presiones exteriores —desde la dudosa autoridad de los mercados hasta el creciente intrusismo de la comunidad internacional, pasando por los actuales desequilibrios de la Unión Europea que han instaurado una hegemonía alemana o el simple hecho de la afectación, el contagio y la mutua exposición que forman parte de nuestra condición global— parecen convertir el ideal de autogobierno democrático en una promesa que las actuales condiciones no permiten cumplir. El mundo de Westfalia (los Estados autosuficientes, la soberanía de los electores) ha sido útil para la construcción de una legitimidad democrática que distinguía entre lo interior y lo exterior, entre las libres decisiones propias y las ilegítimas injerencias externas, pero en un mundo interdependiente —más aún en la Europa integrada— solo se pueden mantener estas categorías políticas si aciertan a transformarse profundamente. Esta nueva constelación obedece a procesos de alcance global y a la propia dinámica de la integración europea, fenómenos ambos que responden a la creciente interdependencia entre las sociedades y a la necesidad de gobernar de algún modo estas realidades. En el plano global se va configurando una opinión pública mundial más vigilante y una comunidad internacional más intrusiva, con errores por exceso (como la invasión de Irak en 2003) o por defecto (las dudas frente Siria en estos momentos, por ejemplo). En lo que se refiere a la Unión Europea, basta un examen del vocabulario dominante para entender que la autodeterminación en el formato habitual es una cosa del pasado: no hacemos otra cosa que hablar de supervisión, coordinación, armonizaciones, riesgos compartidos, intervención, exigencias, vigilancia, pactos vinculantes, créditos, regulación, salvamentos, disciplina, sanciones… ¿Cómo podemos calificar este nuevo escenario? De entrada, deberíamos evitar la generalización que valora toda injerencia como algo negativo y democráticamente inaceptable. Se trata de un fenómeno ambivalente, positivo en unos casos y negativo en otros, como casi todo lo humano. El modo como se impone la austeridad en Europa es un ejemplo de erosión de nuestra comunidad democrática, mientras que la actual vigilancia democrática sobre Hungría constituye un deber para salvaguardar los valores de la Unión Europea. Comencemos por lo positivo. La idea de que hay deberes entre las naciones es un hecho y un valor del que se deducen no pocas instituciones, reglas comunes y derecho vinculante. La realidad de nuestros destinos compartidos nos sitúa frente a nuevas responsabilidades. En la medida en que se intensifica la interdependencia, los deberes de justicia dejan de estar circunscritos al marco único del Estado nacional. .Esta emergencia de nuevos deberes es especialmente intensa en la Unión Europa, cuyos miembros tienen cada vez menos “asuntos interiores”. Los Estados miembros deben abrir sus democracias a los ciudadanos y los intereses de otros Estados miembros. La soberanía, en su momento un medio de configuración de sociedades democráticas, solo transformada y compartida sirve hoy para encontrar ámbitos de decisión que aúnen eficacia y legitimidad democrática. En un mundo interdependiente, hemos de pasar de una soberanía como control a una soberanía como responsabilidad. Con todas las garantías que sean necesarias, el mismo argumento que se ha desarrollado para legitimar la protección de las poblaciones frente a la violencia, debe avanzar también cuando se trata de riesgos económicos que pueden tener efectos catastróficos sobre las personas. La otra cara de la moneda de esta nueva intromisión es que no la hemos situado todavía en un contexto de justa reciprocidad. De ahí que haya mucha asimetría, presión, discrecionalidad sin reglas o simple amenaza. El problema que esto plantea es cómo superar la escasa consideración que prestan los Estados miembros al impacto que sus decisiones tienen sobre los demás, que para respetar la democracia de unos (el respeto, pongamos, al electorado alemán), se desentiendan irresponsablemente de lo que podríamos llamar “daños colaterales de la propia democracia”. Ser responsable únicamente respecto del propio electorado puede ser una forma de irresponsabilidad cuando se dañan intereses de otros que de algún modo forman parte de los nuestros. ¿Actúa conforme a los principios democráticos Angela Merkel cuando pretende asegurarse la reelección a costa de graves daños sociales en los países con los que comparte un proyecto de integración y una larga trayectoria de cooperación? Del mismo modo que ciertas empresas externalizan parte de su trabajo en otros lugares del mundo con salarios mínimos y escasos derechos (de lo que acaba de ser una trágica ilustración el accidente de una fábrica textil en Bangladesh), tampoco es justo que Alemania asegure su Estado de bienestar imponiendo cargas que erosionan el contrato social en otras democracias europeas. .Así pues, el mutuo condicionamiento, el “gobierno de los otros”, es un hecho que plantea oportunidades de democratización, pero también amenazas desde el punto de vista de la justicia. ¿Cuáles son las condiciones para que lo inevitable sea además justo? Fundamentalmente se trata de introducir criterios de reciprocidad en unas relaciones que actualmente están regidas por la asimetría y la unilateralidad. El nuevo lenguaje de la interdependencia, especialmente en el seno de la UE, debería estar articulado por conceptos como deliberación, equilibrio, mutualización, solidaridad, autolimitaciones, confianza, compromisos, responsabilidad… En este sentido, por ejemplo, tiene plena lógica la reivindicación de los países de la periferia europea de que las exigencias de austeridad hacia ellos dirigidas se vean equilibradas por el impulso de Alemania a su demanda interna, de que la responsabilidad vaya de la mano de la solidaridad. La democracia implica una cierta identidad de los que deciden y los que son afectados por esas decisiones. Respetar este criterio significa que son inaceptables los efectos de las decisiones de otras naciones si no hemos tenido la oportunidad de hacer valer nuestros asuntos en “su” proceso de decisión y si no hemos estado dispuestos, recíprocamente, a tomar en consideración a otras ciudadanías en nuestras decisiones. Todos estamos obligados redefinir los propios intereses incluyendo en ellos de alguna manera los de nuestros vecinos, especialmente cuando nos vincula con ellos no solo la cercanía física o la interdependencia general, sino la comunidad institucional, como es el caso de la Unión Europea. Precisamente el fracaso de la Unión a la hora de solucionar la actual crisis económica se debe al desfase entre los instrumentos políticos y la naturaleza de los problemas, a que los Estados han sido incapaces de internalizar las consecuencias de la interdependencia, continúan imponiéndose externalidades unos a otros y son incapaces de regular las formas transnacionales de poder que se escapan de su control. Se acabaron los espacios delimitados de la soberanía: tenemos que irnos acostumbrado a que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que únicamente resulta soportable si también nosotros podemos intervenir en las decisiones de los otros. Una cosa es que esas intervenciones hayan de estar justificadas y equilibradas por una lógica de reciprocidad y otra que podamos volver a una relación de sujetos soberanos. ¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias del despilfarro de nuestros vecinos? ¿Qué derecho tienen otros a decirnos lo que hemos de hacer? Dos preguntas que sintetizan nuestra actual desorientación porque la distinción entre nosotros y ellos ha dejado de ser evidente y operativa cuando nos beneficiamos y nos perjudicamos unos a otros. Deberíamos aprovechar esta constelación para dar una forma democrática y justa a tales interdependencias, lo que podría quedar formulado en un nuevo derecho a la autodeterminación transnacional en el que el “nosotros” que se gobierna incluya de alguna manera a otros. Daniel Innerarity, El gobierno de los otros, El País, 23/05/2013

La obra de Nicholas Carr, Superficiales, ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?, pertenece al género de «libros sobre catástrofes medioambientales», solo que en este caso el medio ambiente del que se habla es nuestro cableado neuronal y sus conexiones sinápticas, y el agente tóxico no es un plaguicida ni las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino la amigable y servicial Internet. ¿Es acaso Internet tóxica para nuestro cerebro? ¿Está jibarizando nuestras cabezas? ¿Está entonteciéndonos? La respuesta de Carr a todas estas preguntas es un rotundo e inquietante sí, y, tras leer su libro, encuentras que la respuesta es convincente, que lo suyo no es un alarde de alarmismo injustificado ni tampoco un misoneísmo enfermizo y carroza, propio de quien ha nacido en la era analógica y ha tenido que migrar luego, quieras que no, a territorio digital. Es cierto que los textos con recados pesimistas gozan de un prestigio intelectual de entrada que no tienen los de contenido más alegre y jovial, como recientemente ha subrayado Matt Ridley en su realmente espléndido libro El optimista racional. De Hesíodo a Schopenhauer, de Empédocles a Oswald Spengler, los pesimistas se han instalado en un aura de profundidad en medio de la aprobación general. La alta cultura – Robert Southey, T. S. Eliot, James Joyce, Ezra Pound, W. B. Yeats, Aldous Huxley– está hasta los topes de cenizos curtidos y autocomplacientes de nariz altiva. Los optimistas, a su lado, corren siempre el peligro de parecer intelectualmente desahuciados, botarates o ingenuos que no aciertan a olfatear el multicolor piélago de catástrofes que siempre nos acechan 1¿Está por ventura Nicholas Carr en esa nómina de pesimistas profesionales que saben que con la índole lúgubre de su mensaje tienen ganada más de la mitad de la aprobación de cuantos los lean? ¿Está aprovechándose de esa avidez de tragedia, del gusto morboso por el sobresalto, que tanto complace íntimamente a esa especie tan extendida de intelectuales «avisados» y descontentadizos con el estilo de vida occidental, deshumanizado, hipertecnologizado, pero de cuyos gadgets y electroniquerías serían ellos los últimos en querer privarse?

Las ventajas de InternetCarr reconoce, como no podía ser de otro modo, los inmensos beneficios que nos ha traído Internet: un caudal de información y una facilidad de acceso a ella como nunca antes había conocido la humanidad. Además, la descentralización de esa información dificulta considerablemente el control por poderes tiránicos de la producción y circulación de noticias que pudieran resultarles inconvenientes 2. No hay más que pensar en las recientes conmociones políticas en algunos países árabes para darse cuenta del papel positivo que en ellas han desempeñado Internet, la telefonía móvil y las redes sociales virtuales. La causa de las libertades y derechos individuales ha ganado un formidable aliado con las nuevas tecnologías de la información, y esto, por supuesto, son palabras mayores. También anota Carr otras ventajas de menor cuantía derivadas del uso de Internet: se percibe en sus usuarios, al cabo de pocos días, una mejora de la coordinación ojo-mano, mayor rapidez en la respuesta refleja y en el procesamiento de señales visuales y alguna (tenue) ampliación de la memoria a corto plazo (pp. 170-173) 3Los más que elocuentes e incontestables provechos que nos ha traído Internet explican por sí solos el incremento registrado en su consumo durante los últimos años: Hacia 2009, los adultos en América del Norte le dedicaban una media de doce horas semanales, el doble del promedio correspondiente a 2005. Pero si se tiene en cuenta solo a los adultos con acceso a Internet, las horas de conexión a la Red aumentan considerablemente, hasta superar las diecisiete horas a la semana. Para los adultos más jóvenes, la cifra es aún mayor: los veinteañeros pasan más de diecinueve horas a la semana online. Los niños estadounidenses con edades entre los dos y los once años usaron la Red más de once horas a la semana en 2009, un incremento de más del sesenta por ciento respecto a 2004. El adulto europeo se conectó casi ocho horas a la semana en 2009, un treinta por ciento más que en 2005. Entre los europeos de veintitantos años, esta cifra se situaba alrededor de las doce horas semanales. En 2008, un estudio internacional con 27.500 adultos entre dieciocho y cincuenta y cinco años encontró que la gente está pasando un treinta por ciento de su ocio conectada a Internet, el cuarenta y cuatro por ciento en el caso de los chinos (pp. 109-110). Por lo demás, este consumo galopante de Internet ha convivido con un aumento –eso sí, más moderado– del tiempo que pasamos ante el televisor: más de doce horas a la semana entre los europeos en 2009 y unas casi increíbles treinta y ocho horas a la semana entre los estadounidenses en ese mismo año. Lo que significa que un estadounidense medio está mirando alguna pantalla (la de su televisor, la de su ordenador, la del teléfono móvil) no menos de ocho horas y media al día (p. 111). Los grandes perdedores en esta batalla por la caza y captura del tiempo libre de los ciudadanos han sido los suministradores de cedés, deuvedés, periódicos, revistas, tarjetas de felicitación, postales, cartas y libros: en suma, todas las empresas que venden información empaquetada en productos físicos. Curiosamente, el libro está siendo el medio tradicional más duro de roer por Internet. A pesar de ser un viejo dinosaurio, sus ventajas tecnológicas sobre la pantalla del ordenador son difíciles de rebatir: es más transportable y menos frágil, no precisa de baterías para funcionar, la «navegación» por él es más intuitiva y, cuando lo terminas, puedes prestárselo a un amigo. No obstante, el e-book tiene también poderosos argumentos que con casi total seguridad lo harán triunfar a la postre: los e-readers de última generación disponen de pantalla sin retroiluminación (lo que supone un castigo menor para la vista del lector), funcionan con tinta digital de alta resolución, permiten ajustar el tamaño de la letra, subrayar y hacer anotaciones en los márgenes. Las ventajas principales están, sin embargo, y por descontado, en otros sitios: en el menor coste de producción y distribución de los libros digitales frente a sus homólogos físicos y, sobre todo, en su facilidad de almacenamiento. Puedes transportar toda tu biblioteca personal en un dispositivo del tamaño de una tableta de chocolate. La librería virtual Amazon vendía ya en 2010 más libros en formato digital que en tapa dura 4. Es de prever que los libros de bolsillo corran la misma suerte y se vean poco a poco desplazados por sus competidores digitales. Es verdad que el libro ha sobrevivido a profecías en las que se anunciaba que hundiría el pico ante enemigos como el periódico, el fonógrafo, el cine, la radio o la televisión, pero parece que esta vez la cosa va más en serio. En todo caso, la industria editora de libros tendrá que reinventarse a sí misma si no quiere correr la misma suerte que la industria discográfica 5

Atención desparramadaSi estas son las ventajas de Internet, ¿cuáles son sus inconvenientes? Pueden resumirse en estos epígrafes: atención desparramada, memoria a corto plazo hiperactiva, y aprendizaje y memoria a largo plazo quebradizos. Todo lo cual, como veremos, está muy relacionado entre sí. Empecemos por el modo en que Internet pulveriza nuestra atención. No es lo mismo leer una página impresa en papel que una página web. He aquí una vívida descripción de lo que (nos) pasa: Una sola página web puede contener fragmentos de texto, vídeo y audio, una variada gama de herramientas de navegación, diversos anuncios y varias pequeñas aplicaciones de software, o widgets, que se ejecutan en sus propias ventanas. Todos sabemos cómo puede llegar a distraernos esta cacofonía de estímulos… Un nuevo mensaje de correo electrónico anuncia su llegada cuando ojeábamos los titulares más recientes de un periódico digital. Unos segundos más tarde nuestro lector de RSS [ Really Simple Syndication, un dispositivo para recibir información fresca y actualizada de nuestras páginas web favoritas] nos informa de que uno de nuestros blogueros favoritos ha publicado un nuevo post. Unos momentos después nuestro teléfono móvil reproduce la melodía que indica la entrada de un mensaje de texto. Al mismo tiempo, una alerta de Facebook o Twitter parpadea en la pantalla (p. 116). ¿Cómo mantener la atención en algo concreto en medio de este tiroteo cruzado de estímulos? La lectura se torna espasmódica, sincopada, cuando se lleva a cabo ante una pantalla «enriquecida» con tantos elementos «distractores». Pensemos por un momento en los hipervínculos, que constituyen la red arterial que conecta entre sí dos documentos cualesquiera de la Web, tomados al azar de entre los miles de millones que la componen, y separados por unos diecinueve clics de ratón. 6 Lo del ratón, por cierto, viene aquí muy a cuento, pues nuestro comportamiento ante la página web puede llegar a ser no muy distinto al de un ratón en una caja experimental de Skinner. Burrhus F. Skinner fue el famoso psicólogo conductista que conseguía el nada sorprendente logro de que un ratón aumentara la frecuencia con que pulsaba una palanca a base de recompensar ese gesto con la obtención de comida. Cuando pulsamos sobre un hipervínculo somos reforzados al modo conductista (mediante condicionamiento operante o instrumental) con una nueva pantalla repleta de noticias frescas que estalla ante nuestros ojos. Además, esta recompensa es instantánea (basta un clic de ratón), con lo que su efectividad para controlar la conducta es todavía más potente, pues el influjo de una recompensa sobre el comportamiento es tanto mayor cuanto menor sea el intervalo temporal que medie entre la emisión de la respuesta y el logro de la gratificación. La interactividad del medio, su carácter bidireccional, nos convierte en cobayas de las consecuencias de cuanto hacemos ante la pantalla, y a veces en clicadores demenciados en pos de información nueva y, la mayor parte de las veces, no buscada. Cuando entramos en Internet seguramente buscamos algo concreto, pero, mientras estamos en ello, vamos descubriendo nuevas cosas (saltando de enlace en enlace) que no estaban en nuestro plan de búsqueda original y que nos desvían más y más de él, hasta que muchas veces acabamos por olvidarlo. Esto no obsta para que, de vez en cuando, mientras buscamos un dato concreto, demos de manera inopinada y por sorpresa con información más valiosa de la inicialmente perseguida. Estas son agradabilísimas excepciones. Sin embargo, y por lo general, salimos de Internet fatigados, estragados de datos, pero con las alforjas de la comprensión a medio llenar a pesar de las horas pasadas ante el ordenador u otro dispositivo electrónico con conexión a la Red. He aquí lo que cuenta Christine Rosen, del Centro de Ética y Política Pública de Washington, cuando trataba de leer Nicholas Nickleby, la novela de Charles Dickens, en un Kindle: «Aunque al principio me despisté un poco, enseguida me adapté a la pantalla y me hice con los mandos de navegación y paso de página. Pero se me cansaban los ojos y la vista se me iba de un lado a otro, como me pasa siempre que leo algo largo en un ordenador. Me distraía mucho. Busqué a Dickens en la Wikipedia y me metí en el típico jardín de Internet al pinchar en un vínculo que llevaba a un cuento de Dickens: “El cruce de Mugby”. Veinte minutos más tarde aún no había vuelto a mi lectura de Nicholas Nickleby en el Kindle». Es difícil mantener la atención disciplinadamente centrada en algo por mucho tiempo en un medio tan tumultuoso. Carr llega a considerar la Red como una tecnología de la interrupción (p. 162). Las incitaciones para cambiar de pantalla son constantes y difíciles de resistir, como también lo son los esfuerzos por mantener distintos frentes de atención abiertos a la vez, esa multitarea trepidante con que muchos se castigan las meninges cuando están conectados a Internet. En vez de concentrar la atención en el texto, tienes que tomar decisiones constantes sobre si seguir un enlace que aparece en él o no, sobre si consultar en la Wikipedia una palabra que figura en negrita, o sobre si atender un correo electrónico que acaba de entrar. La lectura de un texto online sobrecarga los circuitos de toma de decisión (sitos en la corteza prefrontal dorsolateral) a expensas de los circuitos de la atención y la memoria. El resultado es que entendemos menos lo que leemos en línea y enseguida lo olvidamos. Un cerebro conectado online es un cerebro hiperestimulado, frenético, zarandeado por una plétora de acicates débiles pero continuos, que trabaja mucho y consigue aprender muy poco. De ahí esa desolación inconcreta que nos provoca la conexión prolongada a Internet. Sin pretenderlo realmente, leemos más rápido y de forma desordenada. Nuestros movimientos oculares a lo largo de la página siguen un patrón en forma de F, según descubrió Jacob Nielsen, un veterano diseñador de páginas web, en el año 2006 trabajando con 232 voluntarios en un experimento de lectura online: la mayor parte de ellos echaban una ojeada a las dos o tres primeras líneas de texto, luego bajaban la vista y pasaban a leer líneas a mitad de la pantalla y, por último, iban al final del texto (pp. 165-166). ¿Puede llamarse a esto leer? La Red es una tecnología de la interrupción, y las interrupciones esparcen la atención, la hisopean en múltiples direcciones, provocan tensión y ansiedad. Correos electrónicos, feed readers, agregadores de noticias, alertas sobre los cambios de valores de Bolsa, actualizaciones de software, nuevos vídeos en YouTube: he aquí un arsenal interminable de espasmos que pugnan por copar el espacio limitado de nuestra consciencia. Repárese, por ejemplo, en este dato que deja a uno estupefacto y que habla con elocuencia de una posible causa de fuga en la productividad laboral: «Estudios con oficinistas revelan su tendencia a las constantes interrupciones de su trabajo para responder al correo entrante. No es inhabitual que comprueben su buzón treinta o cuarenta veces por hora (aunque si se les pregunta al respecto, seguramente dirán un número más bajo)» (pp. 162-163). Acabamos deseando que Internet nos interrumpa, nos saque de la tarea en la que estamos, con un pequeño «chute» de novedad trivial. Lo que acaba por producirse es un cuadro muy similar al de la falta de voluntad: nos damos perfecta cuenta de que la tarea que estamos llevando a cabo, y que nos invitó a conectarnos a Internet, es más importante y digna de atención, pero estas distracciones competidoras, aun siendo menos relevantes, tienen el prestigio y el poder de lo nuevo, no una valía intrínseca, y acabamos por ceder a ellas, dedicando nuestros recursos mentales escasos a tareas meticulosamente banales y desviándonos más y más de la labor intelectual de más peso que al principio teníamos entre manos. Ni racionalismo ni empirismoA menudo empleamos expresiones como «cableado cerebral» o «circuitería neuronal», que sugieren que las conexiones entre las células de nuestro cerebro son a modo de conductos rígidos. Pero no es así. Los «cables» cerebrales son en gran medida maleables y dúctiles, se dejan modelar por las experiencias que tenemos y cambian (incluso anatómicamente) a impulsos de tales experiencias. Esto puede hasta interpretarse en clave filosófica. Tras pasarse más de tres décadas estudiando los procesos de aprendizaje y memoria en un invertebrado marino de aspecto más bien insípido, Aplysia californica, una especie de babosa de mar, Eric Kandel, laureado con el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por estos estudios, concluyó que la disputa que se libró en los predios de la filosofía en los siglos xvii y xviii entre racionalistas y empiristas podía reformularse en términos de biología molecular del cerebro y zanjarse con un empate salomónico: Cuando pasé revista a los resultados obtenidos [con Aplysia], no pude sino recordar las dos concepciones filosóficas predominantes en el pensamiento occidental desde el siglo xvii: el empirismo y el racionalismo. El empirista británico John Locke sostenía que no hay conocimiento innato, que la mente es comparable a una tabla rasa en la que se inscriben las experiencias. Según esta doctrina, todo lo que sabemos del mundo es aprendido, de modo que cuantas más ideas acumulemos y cuanto más y más eficazmente se vinculen esas ideas con otras, tanto más duradero será su efecto sobre el espíritu. El filósofo racionalista alemán Immanuel Kant sostenía lo contrario; para él nacemos con ciertos esquemas de conocimiento innatos que él llamó conocimiento a priori, que son los que determinan cómo habrá de percibirse e interpretarse la experiencia sensible 7. Según los racionalistas, como Kant, tenemos unas plantillas a priori (o, dicho en lenguaje actual, los procesos genéticos y de desarrollo, independientes de la experiencia y previos a ella, fijan un amplio repertorio de conexiones sinápticas preexistentes y potenciales) que forman la arquitectura básica del cerebro, y que hacen que un gato sepa maullar pero no pueda aprender a hablar un lenguaje articulado, por más que nos pasemos horas susurrándole palabras al oído. Pero los empiristas, como Locke, también llevan razón en que la experiencia y el aprendizaje modifican la tenacidad o firmeza de las conexiones sinápticas entre neuronas específicas de un circuito cerebral. Ambas posturas son complementarias: los procesos genéticos y de desarrollo fijan las conexiones neurales básicas y genéricas (en concordancia con lo dicho por Kant), pero luego la experiencia va reafirmando algunas conexiones particulares, consiguiendo que cobren vigor o eficacia a largo plazo, mientras que otras se debilitan por falta de uso o resultan podadas sin más, como insinuaban los empiristas. El aprendizaje refuerza de manera discriminativa la firmeza o tenacidad de algunas de las conexiones sinápticas existentes en una red neuronal dada y en algunos casos llega a modificar estructuralmente la red misma 8. Hoy se conoce como «neuroplasticidad» a esta capacidad «empirista» de las células nerviosas para intensificar las comunicaciones entre ellas o incluso para variar su número a tenor de las estimulaciones recibidas. La idea de neuroplasticidad se abrió camino definitivamente en la década de los noventa del siglo pasado (aunque la plasticidad del cerebro infantil era ya conocida desde la década de 1960) al publicarse dos estudios experimentales independientes. El primero lo realizó Michael Merzenich, de la Universidad de California (en San Francisco), que enseñó a unos monos a obtener alimento con los tres dedos centrales de la mano. Al cabo de algunos meses pudo constatarse que el área de la corteza cerebral consagrada a estos tres dedos había aumentado de manera apreciable. El segundo estudio lo llevó a cabo Thomas Elbert en la Universidad de Constanza (Alemania). Ahora los sujetos experimentales eran músicos que empleaban instrumentos de cuerda (violinistas y violonchelistas), que hacían un uso intensivo de los cuatro dedos de la mano izquierda para modificar la altura del sonido, y que empleaban la mano derecha en la tarea más sencilla de mover el arco. Elbert pudo apreciar que el área de la corteza cerebral que controla los movimientos de la mano derecha no difería gran cosa entre los que eran músicos y los que no lo eran. En cambio, las zonas de la corteza cerebral correspondientes a la mano izquierda (la de los dedos que pisan las cuerdas) eran mucho más extensas (hasta cinco veces más) en los músicos que en quienes se dedicaban a otra cosa. Y los músicos que habían comenzado a practicar antes de los trece años tenían más hipertrofiada esta zona cortical que los que habían empezado después. La plasticidad neuronal afecta también a una región cortical que tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria: el hipocampo. En un par de famosos experimentos llevados a cabo con taxistas londinenses, Eleanor A. Maguire y sus colaboradores averiguaron que tienen más engrosada que el común de los mortales la parte posterior del hipocampo, que interviene en la memoria espacial. A lo que se ve, el uso altera el órgano 9. La neuroplasticidad es lo que permite a nuestro cerebro ser sensible a los cambios del entorno, aprender a partir de la experiencia. En el ejemplo de los músicos y en el de los taxistas se advierte con claridad que lo que hacemos, y sobre todo lo que hacemos de forma habitual, altera las conexiones sinápticas de nuestro cerebro. Los recursos neuronales que no son utilizados para una determinada actividad mental son capturados por una actividad mental competidora que sí ejercitamos. «En el interior de nuestros cerebros –afirma Norman Doidge– se libra una batalla sin fin entre nervios, y si dejamos de ejercitar nuestras destrezas mentales no es que las olvidemos simplemente, sino que el espacio que ocupan en nuestro mapa mental se recicla para dedicarse a las destrezas que sí practicamos» 10. La condición competitiva de la neuroplasticidad significa dos cosas: «lo que no se usa se pierde o será utilizado por actividades mentales competidoras» y «lo que se usa mucho tiende a usarse cada vez más». Esto conduce a Doidge a formular lo que él llama la «paradoja plástica»: si bien la plasticidad de nuestro cerebro permite a los humanos escapar del determinismo genético de la conducta, favorece otro tipo de determinismo, el cuasideterminismo de la costumbre, la formación de hábitos cada vez más rígidos. Cuanto más nos valemos de ciertos caminos neuronales, más tenderemos a utilizarlos en el futuro, y más resistencia mostraremos a aventurarnos por vías neuronales nuevas, que sería el equivalente de ir a campo traviesa. La insistencia en transitar por caminos intelectualmente ya desbrozados favorece la formación de rutinas comportamentales; el cerebro se vuelve más rápido y eficiente (más intuitivo, en suma) repitiendo acciones pasadas que ensayando con conductas nuevas, las cuales requieren un trabajo reflexivo inicial mayor 11. La naturaleza competitiva de la plasticidad neuronal explica la terquedad con que se afianzan en nosotros los hábitos, con independencia de que sean buenos o malos; y esto vale también para los malos hábitos adquiridos en Internet. Son pegajosos y te los llevas contigo incluso cuando ya no estás ante la pantalla del ordenador. Nicholas Carr lo expresa de esta forma: «[…] gracias una vez más a la plasticidad de nuestras vías neuronales, cuanto más usemos la Web, más entrenamos nuestro cerebro para distraerse, para procesar la información muy rápidamente y de manera muy eficiente, pero sin atención sostenida. Esto ayuda a explicar por qué a muchos de nosotros nos resulta difícil concentrarnos incluso cuando estamos lejos de nuestros ordenadores […]. Dada la plasticidad de nuestro cerebro, sabemos que nuestros hábitos online continúan reverberando en el funcionamiento de nuestras sinapsis cuando no estamos online» (pp. 235 y 174). El cerebro es un telar de microgeografía cambiante, y hay que estar atentos a cuáles son los estímulos con que lo alimentamos, pues acusará su impacto y lo amplificará con el paso del tiempo. Carr menciona el caso de muchos lectores voraces de literatura y ensayo, incluido él mismo, que, al acostumbrarse a leer hipertexto, han acabado encontrando insulsa sin remedio la lectura de libros en papel y han desertado de ella (pp. 17-29). Internet daña la comprensión lectoraPara aprender y consolidar en la memoria a largo plazo lo aprendido hay que hacer dos cosas: prestar una atención intensa y exclusiva a los estímulos nuevos y, en segundo lugar, relacionar de modo sistemático y significativo lo recién aprendido con lo ya sabido 12. Según esto, los entornos multitarea de cuantos leen textos online y la rapidez y anarquía mismas de la lectura conspiran contra el aprendizaje y la memorización permanente de lo aprendido. Aunque la terminología empleada por los psicólogos y neurocientíficos no es muy estable ni unánime, suelen distinguir, de William James en adelante, entre una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. En la década de 1940 se llamaba «memoria a corto plazo» a recuerdos que perduraban desde segundos hasta unas pocas horas y que eran vulnerables a la distorsión. En la década de 1960 empezó a hablarse de la «memoria de trabajo» como un tipo de memoria a corto plazo en que se conserva la información que tenemos ahora «en mente», a la que prestamos atención consciente, como el número de teléfono que alguien acaba de darnos. Los datos capturables por la memoria de trabajo son muy pocos; lo normal, por ejemplo, es recordar siete números de teléfono, más menos dos, según el título del célebre artículo del psicólogo de la Universidad de Princeton, George A. Miller 13. Hoy se piensa que las estimaciones de Miller sobre la capacidad de nuestra memoria de trabajo eran en exceso optimistas y que el número de datos retenibles en ella no pasa de tres o cuatro; en cambio, el potencial de almacenamiento de la memoria a largo plazo es ingente, según ponen de manifiesto casos como el del célebre memorioso ruso Solomon V. Shereshevski, estudiado por Aleksandr Luria en la década de 1920. Las minuciosas investigaciones llevadas a cabo por Kandel y sus colaboradores con Aplysia revelaron que la formación de recuerdos a corto plazo (implícitos) en este gasterópodo marino no precisa de cambios en su anatomía neural, pero la formación de recuerdos a largo plazo sí comporta la alteración anatómica del soporte físico en que se almacenan los datos (se crean nuevas terminales nerviosas mediante síntesis de proteínas), y además la memoria a largo plazo consiste en esta modificación anatómica, en la producción de nuevo tejido nervioso. Además de esto, la creación y consolidación de recuerdos a largo plazo requiere la atención sostenida ante un estímulo o bien la repetición de este: sin atención intensa y exclusiva (o sin su sustituto funcional, la estimulación repetida) no se consolidan recuerdos duraderos. Por todos estos detalles, se ve que la memoria orgánica (o «húmeda») no se comporta del mismo modo que la memoria de silicio (o «seca») de un disco duro de ordenador. Como los humanos y las babosas de mar compartimos no solo genes, sino también las mismas moléculas que intervienen en la activación de la memoria, pudo luego verificarse que las conclusiones sobre la producción de recuerdos (implícitos o no declarativos) en un invertebrado marino son en buena medida extrapolables a los primates humanos. La memoria implícita (la que compartimos con Aplysia) es la que nos permite recordar cómo se toca el violín, se monta en bicicleta o se baila, comportamientos todos ellos que no es fácil convertir en recuerdos conscientes explícitos y que, además, no precisan de tal conversión para continuar siendo efectivos. No hace falta prestar atención a cómo se da un determinado paso de baile para hacerlo bien, e incluso puede llegar a ser desaconsejable retener la atención en estos detalles, pues interferirán en la ejecución fluida y fácil de la habilidad, que por lo general se realiza mejor cuanto más inconsciente nos resulte. La memoria explícita o declarativa, en cambio, es la memoria de hechos o acontecimientos, la memoria que nos permite enunciar las leyes de la dinámica de Newton, recordar dónde pasamos el último verano o la fecha en que tuvo lugar el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York. A esta memoria explícita es a la que habitualmente consideramos memoria sin más y, desde el punto de vista biológico, es una memoria mucho más compleja, pues involucra al lóbulo temporal y a estructuras muy relacionadas con él: la amígdala, el hipocampo (ese hipocampo que los taxistas londinenses tienen sobrealimentado), la corteza prefrontal o el tálamo (que conecta la corteza prefrontal y la temporal); y acaba guardándose de forma perdurable en diferentes regiones de la corteza cerebral. Los procesos de comprensión y aprendizaje llegan a buen puerto si hay una «dialéctica» fluida entre la memoria a corto y a largo plazo. Comprender un dato significa integrarlo en las redes conceptuales tejidas en la memoria a largo plazo, es decir, asimilarlo, encontrarle similitudes y diferencias con otros datos ya estuchados en esa memoria permanente. Esto ayuda no únicamente a comprender la información, sino que también facilita su recuperación después, cuando haga falta. La memoria explícita a corto plazo, o memoria de trabajo, es como un dedal de escasa capacidad, que maneja tres o cuatro datos por vez. La memoria a largo plazo es, en cambio, un almacén ingente, de dimensiones colosales, virtualmente ilimitado. Pues bien, con ese dedal de la memoria a corto plazo vamos transfiriendo datos al contenedor king size de la memoria a largo plazo. La carga cognitiva que puede soportar la memoria de trabajo es muy limitada: son esos tres o cuatro datos, que pueden proceder de nuevos estímulos sensoriales entrantes o de la recuperación de recuerdos a largo plazo. Dos circunstancias que provocan sobrecarga cognitiva son la solución de problemas superfluos y la división de la atención, y ambas están presentes cuando penetramos en Internet. Sucede que, si estamos ante Internet, el dedal de la memoria reciente trabaja a destajo, llenándose una y otra vez, rápidamente, con un flujo de información desordenado, menos homogéneo y controlado que el que resulta de la lectura de un libro, que siempre es más reposada y profunda, puesto que el medio del libro impreso no acucia ni fatiga con distracciones esa lectura, nos proporciona el tiempo que precisemos para relacionar datos nuevos con los ya depositados en la memoria duradera y favorece con todo ello su comprensión. Según supo ver el psicólogo y fisiólogo Wilhelm Wundt (1832-1920), esta confrontación de las informaciones nuevas que advienen a la memoria de trabajo con los conocimientos estibados en la memoria a largo plazo es fundamental no solo para el proceso de comprensión y aprendizaje, sino –lo que es no menos importante– para disfrutar con ese proceso de comprensión y aprendizaje. Para alcanzar el goce intelectual resulta esencial que las informaciones que tratamos de asimilar no sean ni excesivamente novedosas ni demasiado redundantes: únicamente de este modo constituirán un reto óptimo para nuestras facultades intelectuales 14. Y para superar con bien, y con placer, este reto intelectual, las impresiones entrantes han de encajar en las estructuras y esquemas mentales en que están dispuestos los datos archivados en el lecho húmedo de la memoria a largo plazo: solo así adquieren sentido y coherencia (de otro modo es como retener una lista de números de teléfono), lo que permite y facilita la recuperación futura de esos conocimientos, en forma de datos estructurados, cuando ya están puestos en cobro en la memoria permanente. Esta integración de los recuerdos nuevos en las redes de la memoria a largo plazo (en la historia subjetiva) vuelve más coherentes esos recuerdos recientes, pero también los aleja de la fidelidad perfecta a lo ocurrido, puesto que la corteza cerebral del sujeto reorganiza los datos antes de almacenarlos. Asimismo, al evocar un recuerdo, y trasladarlo de la memoria permanente a la memoria de trabajo, adquiere nuevas conexiones en el proceso, de modo que cuando es devuelto a la memoria permanente ya no es el mismo recuerdo, sino que se ha visto enriquecido con detalles nuevos. El diálogo entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo es, como ya dije antes, esencial para el aprendizaje y el conocimiento. Los impactos sensoriales recientes se comprenden, dejan de ser con ello simple información y pasan a ser conocimiento cuando son interpretados a la luz de lo ya sabido. Si ya era claramente perceptible desde Wundt que el reclutamiento de recuerdos almacenados en la memoria a largo plazo es parte crucial para la comprensión de estímulos intelectuales nuevos, ¿no constituye un craso error menospreciar el papel de la memoria en los procesos de aprendizaje, como hacen tantos pedagogos a la violeta? La feliz conversión de información en conocimiento asimilado presupone una atención libre de cargas superfluas, es decir, tiempo, concentración y ausencia de «ruido»; y también la disposición por nuestra parte a sufrir un poco a fin de lograr conectar con éxito la información nueva con los conocimientos estructurados y registrados en nuestra memoria duradera. Y si este es el propósito, hay que reunir buena parte de nuestra energía intelectual, si no toda ella, para esa tarea, e impedir a toda costa que la preciosa atención se disemine en otras direcciones. Pero Internet no nos pone fáciles las cosas en este punto. Al principio, la Red, con su entorno «enriquecido» y «dinámico», despertó gran entusiasmo entre los educadores, que luego han comprendido a su propia costa que hipertexto significa hiperconfusión. Se ha comprobado, digamos, que lectores de cualquier edad se fatigan más y aprenden menos si leen documentos por Internet que si leen esos mismos documentos impresos en papel. Según asegura Carr, «las investigaciones no dejan de demostrar que la gente que lee texto lineal entiende más, recuerda más y aprende más que aquellos que leen texto salpimentado de vínculos dinámicos» (p. 157). Y cuantos más hipervínculos aparezcan en el texto, peor. Nunca como hoy hemos tenido tanta información y tan mala disposición para digerirla y asimilarla (para conocerla, en suma); cada vez hay más datos a nuestro alcance y una minusvalía creciente para entenderlos. Nosotros y quienes son más jóvenes que nosotros necesitamos una cura de silencio, reeducar nuestra atención y acostumbrarla a un régimen de estímulos menos vertiginoso. El de Nicholas Carr es un libro de lectura indispensable para cuantos quieran conocer las contraindicaciones del uso de Internet, es decir, las causas de lo que ya les está pasando. Juan Antonio Rivera, ¿Es Internet tóxica?, Revista de Libros,noviembre 2011 1. Matt Ridley, El optimista racional, trad.de Gustavo Beck Urriolagoitia, Madrid, Taurus, 2011, pp. 275-276. ↩2. Pero léase el artículo de Tim Berners-Lee, «Larga vida a la Red», Investigación y ciencia, núm. 413 (febrero de 2011), pp. 40-45, donde se detallan algunas amenazas al libre tránsito de información por la Red. ↩3. Internet y la World Wide Web (la Web, la Red) no son la misma cosa. Internet es una red física, cuyos nodos o vértices son ordenadores, y los enlaces o aristas son líneas de transmisión telefónica, canales vía satélite, etc., que conectan los nodos. La Web es una red de información: algo más difuso e inconcreto. Sus nodos o vértices son documentos almacenados en máquinas y soportes físicos (de Internet) y sus aristas son los hipervínculos que conectan una página de documento con otra. Por decirlo de forma algo ruda, pero gráfica, Internet está basado en átomos. mientras que la Web lo está en bits. La mayor parte de lo que dice Carr atañe a la Web, más que a Internet, pero en lo sucesivo emplearé ambas expresiones de manera intercambiable. ↩4. «Amazon vende más libros digitales que en tapa dura», El País, 20 de julio de 2010. ↩5. Jason Epstein, «La revolución digital del libro», Claves de razón práctica, núm. 211 (abril de 2011), pp. 58-63. ↩6. Este dato se encuentra en Réka Albert, Hawoong Jeong y Albert-László Barabási, «Diameter of the World Wide Web», Nature, vol. 401, núm. 6749 (1999), pp. 130-131, recogido luego en Mark Newman, Albert-László Barabási y Duncan J. Watts, The Structure and Dynamics of Networks, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 182. El mismo dato de los diecinueve grados de separación, en promedio, entre dos páginas cualesquiera de la Web, reaparece en Albert-László Barabási, Linked. The New Science of Networks, Cambridge, Perseus, 2002, pp. 33-34. No obstante, hay que tener presente que el número de grados de separación es sensible al tamaño de la Web, y tiende a incrementarse según esta formula: d = 0.35 + 2.06 x log N, siendo N el número de nodos (documentos) de la Web y d la distancia promedio entre dos de ellos tomados aleatoriamente. ↩7. Eric R. Kandel, En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva ciencia de la mente, trad. de Elena Marengo, Buenos Aires, Katz, 2007, pp. 237-238. El libro de Kandel constituye una espléndida combinación de autobiografía y relato histórico de los avances en neurociencia durante la segunda mitad del siglo xx, algunos de los cuales lo tienen a él como protagonista. Si se busca una exposición más compacta sobre sus resultados experimentales en torno a la memoria y el aprendizaje, puede acudirse a uno de sus manuales universitarios: Eric R. Kandel, James H. Schwartz y Thomas M. Jessell, Neurociencia y conducta, trad. de Pilar Herreros, Miguel Navarro, María José Ramos, Fernando Rodríguez y Carlos Fernández, Madrid, Prentice Hall, 1997, pp. 695-745 ↩8. A pesar de lo que sugiere Kandel, es esto justamente lo que decía Kant: que en la formación de lo que él llamaba el «objeto de experiencia» colaboran a partes iguales la materia del conocimiento, procedente del mundo exterior y que nos llega como impresiones sensibles, y las formas a priori que suministra el sujeto y que son previas e independientes de toda experiencia. La dicotomía entre lo innato y lo adquirido puede comportar, por lo demás, algunas confusiones, al menos en materia de aprendizaje y conocimiento. El cerebro, el órgano de aprendizaje por antonomasia, está construido a partir de la información contenida en los genes, como las demás partes del cuerpo; pero es un órgano muy especial, diseñado por los genes para ser modificado por la experiencia. Al crear el cerebro, los genes construyeron un dispositivo de aprendizaje mucho más rápido que ellos mismos, es decir, acertaron a delegar parte de su tarea de aprender a sobrevivir a los cambios del entorno en un órgano más rápido y versátil de asimilación informativa construido por los propios genes. ↩9. Véase un reseña de estos experimentos en -Bryan Kolb y Ian Q. Whishaw, Neuropsicología humana, trad. de Silvia Ciwi, Diana Klajn, Adriana Latrónico, Ubaldo Patrone, Judith Oxemberg, Silvia Rondinone y Julia Tzal, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2009, p. 553. ↩10. Norman Doidge, El cerebro se cambia a sí mismo, trad. de Laura Vidal Sanz, Madrid, Aguilar, 2008, p. 72 ↩11. Idem, ibídem, p. 244 ↩12. Kandel, op. cit., pp. 247-248; Doidge, op. cit, p. 81. ↩13. George A. Miller, «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits in Our Capacity for Processing Information», Psychological Review, vol. 63, núm. 2 (1956), pp. 81-97. Véase también Mark F. Bear, Barry Connors y Michael Paradiso, Neurociencia. La exploración del cerebro, trad. de Xabier Urra, Xabier Vizcaíno y María Jesús del Sol, Barcelona. Wolters Kluwer Health y Lippincott Williams & Wilkins, 2008, pp. 727-729. ↩14. Una exposición soberbia de este punto se encuentra en Tibor Scitovsky, The Joyless Economy, Nueva York, Oxford University Press, 1992, pp. 32-36. ↩

| | by Xavier Valls |