|

| by Eduardo Estrada |

A raíz de los horrendos atentados de París se ha levantado cierta polémica acerca de si todos somos o no Charlie Hebdo. Como la primera opción (“Yo soy Charlie Hebdo”,apoyada por

Mario Vargas Llosa en EL PAÍS del 9 de enero) fue la que tomaron muchos ciudadanos ya antes de que se convirtiera en postura oficial, el artículo de

David Brooks en el New York Times (“Yo no soy Charlie Hebdo”, que EL PAÍS publicaba junto con el de

Vargas Llosa) no tenía más remedio que llamar la atención y forzar la búsqueda de una “equidistancia” ponderada entre esas dos posiciones aparentemente enfrentadas, que se materializó en la secuela de

Víctor Lapuente “No sé si soy Charlie Hebdo”(EL PAÍS, 10 de enero).

Lo primero que hay que decir sobre esta polémica es que, a pesar de la confusión creada por los títulos sobre todo en las “redes sociales”, el artículo de

Brooks no defiende lo contrario que el de

Vargas Llosa sino exactamente lo mismo y, en mi opinión, mejor, porque al entrar más en materia añade al gesto ya en sí mismo honroso de ponerse la pegatina de la defensa de la libertad de expresión una reflexión acerca de las condiciones que se han de exigir para poder llevarla con dignidad, y no solamente como una camiseta que nos garantiza salir en la foto de los buenos.

Sobre todo, acierta plenamente cuando define a los humoristas como una suerte de niños grandes, gamberros y pernipeludos que desempeñan la indispensable función social de protegernos contra nuestros propios ridículos: nos reímos de nosotros al reírnos con los niños o con los humoristas, aprendemos a no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos al comprender su broma como broma, mientras que sí tomamos en serio lo que dicen los “eruditos sabios y considerados”. Así al menos deberían ser las cosas, aunque no estoy tan seguro de que esto ocurra “en la mayoría de las sociedades”, que según el autor serían inteligentes combinaciones de civismo y sentido del humor. Yo diría más bien que las sociedades donde se intenta mantener ese equilibrio son, por desgracia, una exigua minoría, y que incluso en ellas lo más corriente es reírse de los sabios como si fueran niños latosos y tomarse completamente en serio a los enfants terribles. He aquí algunos ejemplos, de menos a más: igual de “pueril” que cada invención de Gila, Wolinski o Tim Burton es la prohibición de que un catedrático universitario critique públicamente a la Asociación Nacional del Rifle, lo que pasa es que no nos reímos de esa prohibición porque, según nos cuenta Brooks, al tal catedrático lo despidieron de su trabajo por hacer esa crítica en twitter, y eso no tiene ninguna gracia.

Puede suceder, sin duda, que algunas palabras y viñetas “ofendan” o “falten al respeto” a algunas personas (sobre lo que volveremos en seguida), pero es preciso notar que la Asociación Nacional del Rifle no es una persona, como tampoco lo son “el islam” o “el islamismo radical”. Por el contrario, quienes se arrogan, sólo en nombre de sus sentimientos de ofensa, la representación directa y personal del “islam”, del “pueblo americano”, del “pueblo catalán” o del “pueblo vasco” están ya, lo sepan o no, haciendo una caricatura pueril y desvergonzada del islam, de América, de Cataluña o de Euskadi; son ellos quienes, como niños traviesos, caricaturizan aquello en cuyo nombre dicen hablar: ¿por qué a estos humoristas sí deberíamos tomárnoslos en serio? ¿No será porque, como al catedrático del ejemplo de

Brooks, nos da miedo que nos despidan?

Muy en serio nos tomamos durante muchos años la caricatura que ETA hacía de los vascos (arrogándose su representación exclusiva), no porque la cosa no fuera de chiste, sino porque era un chiste cargado de goma 2 y 9 milímetros parabellum. Análogamente, y salvando todas las distancias, es un error pensar que son los dibujantes de Charlie Hebdo quienes caricaturizan “ofensivamente” el islam: ellos se limitan a retratar con total verosimilitud y realismo la caricatura que del islam hacen los terroristas, lo que pasa es que éstos últimos no nos hacen gracia porque llevan pistolas lanzagranadas. La historia nos enseña que había mucha más sátira contra el cristianismo cuando los cardenales pretendían influir en las decisiones políticas y reinar sobre la vida civil, y que el nivel de sarcasmo anticlerical ha descendido tanto más allí donde más la religión se ha convertido en asunto privado. Por eso, el argumento de

Brooks es: “Yo no soy Charlie Hebdo… pero me gustaría serlo (en lugar de soportar la hipócrita corrección política de los campusestadounidenses o —podríamos añadir nosotros— el cinismo de quienes llevan la pegatina sin estar a su altura)”; y por ello termina abogando liberalmente contra toda prohibición en el ámbito del discurso público y oponiéndose a quienes ven en ese tipo de sátiras un “exceso” de la libertad de expresión que debería ser “limitado” o restringido.

Esa postura moderadamente restrictiva es la que adopta el profesor

Lapuente, que encuentra abusiva la protección jurídica de la libertad de expresión porque con ella “se tolera prácticamente todo (como ha sucedido en Francia con Charlie Hebdo)”, nos dice. Se lamenta asimismo de que no exista un medidor objetivo de las ofensas que pudiera determinar el punto en el que hay que reprimir la libertad de expresión, que sería aquel en el cual “una persona (el Rey, fulanito de tal) o una comunidad (religiosa, étnica) se sienten tan seriamente ofendidos que pudieran llevar a cabo una acción desestabilizadora". Yo, por el contrario, celebro con alborozo que no haya “ofensómetros”, porque si los hubiera y se aplicasen como

Lapuente propone, ello significaría ni más ni menos que si un loco se sintiese tan humillado por las ecuaciones de segundo grado que fuera capaz de cometer algún atentado ante su sola mención, habría que prohibir su enseñanza y la publicación de los libros que las contuviesen, que sería muy parecido a censurar Charlie Hebdo como medida preventiva contra actos criminales como el del 7 de enero.

A falta, pues, de “ofensómetros” objetivos, en los Estados de Derecho la resolución de los conflictos —cuya existencia es consustancial a la democracia— entre el debido respeto a la dignidad de las personas y la libertad de expresión constitucionalmente consagrada se encomienda a los tribunales de justicia; craso error, según

Lapuente, porque el juez, pobrecillo, “con toda la buena intención del mundo, pero sin ser un experto en libertad de expresión, aplica la ley”. No digo que este sistema sea perfecto, pero lo encuentro en todo caso preferible a dejar estos asuntos en manos de unos presuntos “expertos en derechos y libertades” superiores a los jueces, que me recuerdan mucho a aquellos “expertos en virtud” que en la Atenas de Sócrates enseñaban lo que no puede aprenderse y vendían lo que no tiene precio, obteniendo pingües beneficios a fuerza de adular a los poderosos. Porque ello significaría sacar “preventivamente” la tutela de la libertad de expresión del ámbito de los tribunales y entregarla a unos comités deontológicos profesionales que, por ejemplo y para proteger los beneficios empresariales, podrían despedir a los viñetistas de Charlie que dibujasen determinadas caricaturas, igual que los rectores de las universidades de EE UU mencionadas por Brooks (sin duda asesorados por comités deontológicos) despidieron a ciertos profesores sólo por ejercer su libertad de cátedra, sin que en ningún caso los así reprimidos o despedidos puedan reclamar ante un juez contra esas acciones amparándose en la libertad de expresión.

En definitiva, la cuestión no es ser o no ser Charlie Hebdo, sino cómo hacernos merecedores de un derecho verdaderamente excepcional y estadísticamente raro en el mundo, como es la libertad de expresión, al que nos hemos acostumbrado tanto que solamente le asignamos su auténtico valor cuando de algún modo lo vemos amenazado. Es cierto que todos los días se publican millones de periódicos y millones de viñetas. Pero son una cifra pequeña (sobre todo cualitativamente) en comparación con todos aquellos que no pueden publicarse, quizá ni siquiera imaginarse. En honor a todos ellos, procuremos no descuidar ese milagro.

José Luis Pardo,

Reírnos de nosostros mismos, El País, 14/01/2015

Llegiu article

Víctor Lapuente en

[elpais.com]

Biopolítica es un término utilizado por el filósofo francés

Michel Foucault (1926-1984) a partir del curso "Defender la sociedad" y del primer volumen de su

Historia de la sexualidad ("La Voluntad de saber"). En sentido más amplio se refiere al poder moderno, el

poder disciplinario que sustituye al

poder soberano. Si antes se trataba de "Dejar vivir y hacer morir" ahora se pasa a "Hacer vivir, dejar morir". No es un juego de palabras. El

poder soberano (del señor feudal, del monarca, del emperador) generaba la ley y el que no la cumplía moría. Es un poder sobre la vida que implica matar. La muerte era fundamental y por esto estaba tan ritualizada: era el paso de la soberanía terrenal a la soberanía divina. El

poder soberano se preocupa de que sus bienes estén garantizados y que los súbditos le obedezcan y le den lo que le corresponde. El resto, es decir, su vida, no le importa para nada. Paralelamente al

poder soberano existe el

poder pastoral, que es el poder del sacerdote sobre las almas, orientado a su salvación. "A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César").

A partir del siglo XVII se inicia la sociedad moderna, con sus Estados Modernos y su sistema económico capitalista. Lo que importa ahora es que los cuerpos sean productivos. Para ello se crean toda una serie de dispositivos disciplinarios: la familia, la escuela, el ejército, el taller, el hospital, la prisión. Instituciones jerárquicas en las que el poder no es absoluto pero funciona como una relación de dominio. El encierro es la metáfora, como expone magistralmente en su libro

Vigilar y castigar. Hay que disciplinar los cuerpos y las almas (la ética protestante tal como la formula

Max Webber puede ser la referencia).

Pero a partir de 1977

Foucault inicia, con su curso "Seguridad, territorio, población", un planteamiento diferente, que continuará en "El nacimiento de la biopolítica". Aquí expondrá los nuevos conceptos a partir de los cuales se va definiendo una administración de la vida de los ciudadanos basada más en la idea deseguridad que de disciplina. La seguridad, al contrario que la disciplina, no tiende a reducir y, en su límite, a eliminar, la libertad. Al contrario, la presupone, la necesita. La biopolítica aparece entonces coaligada al liberalismo y el nombre que da a la sociedad disciplinaria es el de

anatomopolítica, es decir, acción sobre los cuerpos, porque el liberalismo biopolítico no actúa sobre los cuerpos, sino sobre las poblaciones.

Aparece entonces un nuevo concepto de normalidad ligado a la estadística y que

Ian Hacking, también influenciado por

Foucault, ha analizado con lucidez en su libro

La domesticación del azar. Lo normal es la media y esta media ha de ser aceptable para mantener unos resultados razonables en una sociedad determinada. Razonables con respecto a conseguir "el máximo bienestar del máximo número de personas", según define el utilitarismo de

Bentham. Bienestar quiere decir satisfacción y satisfacción quiere decir adaptación y para adaptarse hay que ser competente. Este es el hilo que nos conduce hacia la actualidad a través del neoliberalismo. Se trata de regular a las poblaciones a nivel de vida biológica, por supuesto, en cuestiones como el nacimiento, la salud, la población, la muerte. Para optimizar al máximo la vida a nivel productiva y a nivel de resultados.

Para hablar del concepto de control político me referiré a un breve pero denso escrito de

Gilles Deleuze titulado

De las sociedades disciplinarias a alas sociedades de control. Hay que recordar, como el mismo

Deleuze lo hace, que la base de este análisis está en lo que anteriormente apuntaba

Foucault.

Deleuze mantiene que las instituciones de las sociedades disciplinarias basadas en el encierro ( escuela, ejército, taller, hospital, prisión) están en declive, a la larga están acabadas. La escuela será sustituida por dispositivos abiertos y permanentes de formación permanente, el ejército es un cuerpo especializado ajeno al servicio militar obligatorio, las empresas son precarias y abiertas, la libertad bajo vigilancia sustituye al encierro. La misma familia patriarcal se transforma en una familia abierta. En lugar de la vigilancia tenemos la evaluación. La máquina es sustituida por el ordenador, la estructura por la red. Todos somos libres pero estamos absolutamente controlados por nuestros resultados. No se trata de ser un buen ciudadano sino de ser un ciudadano competente.

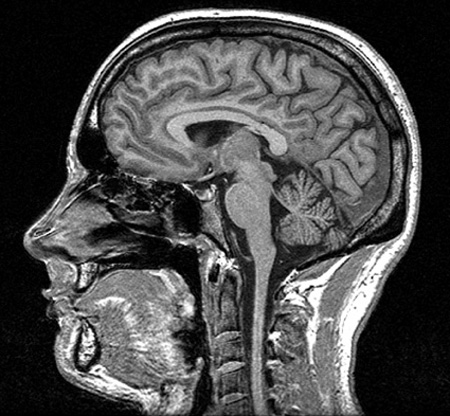

El tercer término es el de neurociencia. Lo trataré, siguiendo la misma línea de pensamiento, a partir de los estudios de

Nikolas Rose.

Nikolas Rose es un sociólogo británico que ha trabajado el horizonte de la biopolítica abierto por

Foucault desde un punto de vista más empírico que otros filósofos que lo han tratado de una manera más especulativa, como

Giorgio Agamben o

Roberto Expósito. Hay un artículo muy interesante de

Rose que se llama "Las neurociencias y sus implicaciones sociales".

Rose se pregunta si el siglo XXI será el

neurosiglo y cuáles serán las consecuencias sociales y políticas de este hecho. Su punto de vista es que el siglo XX fue el de la

psicosis, por la influencia de la psicologia y las técnicas psi, pero que el siglo XXI será el

neurosiglo por la influencia de la neurociencias y las técnicas farmacológicas.

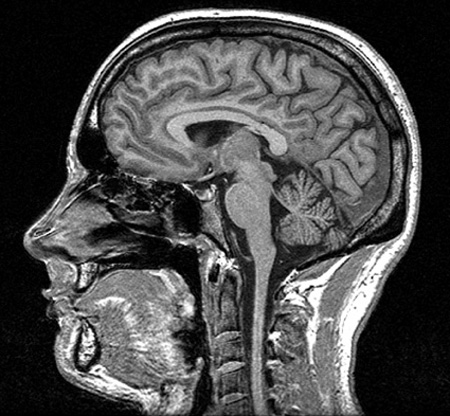

Como muy acertadamente nos recuerda, el término neurociencia aparece por primera vez el año 1962 para hacer referencia a un estudio multidisciplinar que permita entender el funcionamiento del cerebro. El presupuesto es, por supuesto, que mente y cerebro son los mismo y que si queremos entender y mejorar los procesos cognitivos, emocionales y desiderativas del ser humano hemos de hacerlo desde el cerebro. Para

Rose estos nos llevaría a convertirnos en ciudadanos somáticos (capital genético) en una sociedad en que los expertos biomédicos serían los expertos en la gestión de la vida y en la que la biomedicina será uno de los grandes negocios del siglo. Pero lo importante es que la idea del cerebro que se está desarrollando ahora no es determinista. No se trata de la eugenesia, que sería la eliminación de los que tengan daños cerebrales. Esto se planteaba en la sociedad de principios del siglo XX, la de eliminar a los deficientes cerebrales e impedir su reproducción porque eran una carga para la sociedad y porque degeneraban la raza. Pero la biopolítica actual no es racista, por lo menos en sentido biológico. Incluso los enfermos cerebrales pueden ser un negocio y de hecho lo son. La visión del cerebro actual es plástica, abierta, flexible, algo que puede transformarse. La epigenética plantea que incluso no podemos hablar de determinismo genético. La cuestión entonces es hacer ciudadanos competentes y los que no lo son se consideran así porque no se han puesto los recursos sociales necesarios o porque tienen un trastorno. El

DSM-V, que es la biblia psiquiátrica, cada vez incluye más trastornos. Los trastornos se entienden cada vez más como causados por una alteración molecular del cerebro o de sus conexiones. Evidentemente se aceptan las causas ambientales pero siempre se considera que la última causa es algo que falla en el cerebro de cada cual, incluso el tener o tener resilencia. La solución se ve cada vez más en la farmacología.

Las preguntas que todo esto me plantea son las siguientes: ¿Hay control político de los gobernantes a partir de las neurociencias? ¿Es directo o es a través de los expertos en biomedicina ?¿Se puede criticar políticamente este control? ¿Bajo que perspectiva lo hacemos y con que finalidad?

Luis Roca Jusmet,

Biopolítica: el control política a partir de las neurociencias, Materiales para pensar, 13/01/2015

Yves Michaud

Yves Michaud (1944), director de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes entre 1989 y 1997, es uno de los filósofos más reputados de Francia, autor de libros como

El arte en estado gaseoso. También ha tratado el tema de la violencia en los ensayos

Violence et politique (1978) y

La Violence (1986). Precisamente, esta entrevista telefónica tiene lugar un día después del atentado contra la redacción de la revista Charlie Hebdo de París, un acto que ha conmocionado al país, al mundo, y a él también: “Hemos vivido muchos atentados y para ustedes en España ha sido mucho peor, pero hasta ahora eran contra la gente, actos de violencia. Ahora es más que un acto de violencia, la cuestión es que va contra el principio democrático de la libertad de expresión”, afirma el filósofo.

Michaud se alegra de la reacción de la sociedad francesa: “Ha entendido que uno de los principios fundamentales de la democracia fue vulnerado, y por eso la reacción ha sido mucho más intensa, comparada con los atentados antisemitas de Toulouse. Es muy diferente porque este es el corazón de la democracia. No creo que vaya a haber una reacción racista. Está siendo de unidad, mucho más sana”.

Hablamos de su libro más reciente, publicado ahora en España,

El nuevo lujo (Taurus) en el que disecciona un nuevo fenómeno: el paso del consumo de los objetos lujosos a las experiencias lujosas como los grandes safaris, los buenos restaurantes o los tratamientos en spas. Ya no queremos productos caros para ostentar, queremos que nos traten muy bien como hecho diferenciador del resto. Una tendencia en aumento. Consecuencia: un ascenso también de las desigualdades en el mundo.

En su libro analiza el cambio de la posesión de objetos lujosos a las experiencias. ¿Cuándo se produce este cambio y por qué?El cambio se produce durante los años noventa. Tiene que ver con un cambio de sensibilidad y de sociedad, con el crecimiento del hedonismo, la búsqueda de sensaciones, experiencias, el gusto por la música, el arte y atmósferas. Y al mismo tiempo la industria también se profesionaliza mucho y hay un capitalismo financiero que se desarrolla y los objetos pasan a tener menos importancia.

En los noventa hubo un crecimiento desbordante, pero ahora estamos en una crisis severa. ¿Cómo ha podido crecer el fervor por el lujo precisamente ahora?Crece por dos razones distintas, la primera es que hay cada vez más ricos y riquísimos, con el acceso a la riqueza de países como China, Brasil, Emiratos y el sudeste asiático. Hay mucha gente que sufre la crisis, pero otra mucha gente cada vez tiene más dinero. Hay más público para ese lujo, tanto para los objetos como las experiencias. Hay que observar, por ejemplo, el turismo por parte de los chinos. La segunda razón es que en una época de crisis es muy importante encontrar satisfacciones, bienestar, ilusión. De ahí la búsqueda de sensaciones y placer porque es una forma de olvidar la crisis y pasar el tiempo.

Usted habla de un crecimiento de la desigualdad, como dice su compatriota Piquetty.Sí, sí. Uno de los mecanismos en la búsqueda del lujo es la diferenciación social. Y también en una época de crisis es muy importante diferenciarse de los otros. Esto se ve también en las poblaciones pobres, porque por ejemplo en los barrios vemos como hay gente que lleva ropa de marca y los que no la llevan. En época de crisis es muy importante mostrar la diferencia porque eso es también mostrar superioridad. De ahí la importancia de la etiqueta VIP. Cada uno de nosotros queremos ser un VIP hoy en día y esto tiene que ver con esta búsqueda de la diferencia.

Pero también reconoce en su libro que hay una especie de democratización del lujo. Casi todas las experiencias son asequibles para casi todos. ¿No convierte eso al lujo en algo menos lujoso?Sí, y es un problema para los empresarios del lujo porque se encuentran con una gran contradicción. Por un lado, necesitan alargar los mercados y producir cada vez más productos que sean más baratos y asequibles para todos. Y, por otro, con este movimiento de democratización el lujo se pierde, Y hay un tercer fenómeno, y es que el consumo cotidiano, ordinario, tiende a buscar la luxurización. Y eso se ve muy bien en mercados como el de las zapatillas de deporte. Está el mercado del lujo y al mismo tiempo marcas como Nike o Adidas ofrecen productos de alta gama, que es alto precio al fin y al cabo.

Lo que ocurre con los cafés. 1,50 en una cafetería “normal” y tres euros en una cafetería de diseño.Sí, con el café es exactamente el mismo. La diferencia es por el contexto, el marco y el diseño. Por ejemplo, es el caso de Starbucks, donde el café no es tan bueno, a menudo peor que un bar, pero es que no es el producto lo que cuenta, sino el contexto.

En el libro afirma que la búsqueda de las experiencias es una búsqueda de la autenticidad, pero, ¿no ha sido el lujo siempre una forma de aparentar, de ponerse una máscara?El lujo es una máscara, pero es una tendencia muy natural del hombre, del ser humano, al que le gusta usar mascaras y tener vidas diferentes o episodios de vida diferentes. Se ve en los aeropuertos, la gente trabaja en un puesto ordinario y cuando está allí se convierte en un viajero aventurero. Lo que es auténtico es la experiencia, no el lujo en sí mismo. Lo que le gusta a la gente es vivir una experiencia auténtica. Pero la noción de autenticidad no tiene ninguna substancia. Lo auténtico es lo que se cree auténtico. Y de lo que se trata es que la experiencia coincida con lo que se cree auténtico.

De todas formas, Europa no está para muchos lujos, en general. Como usted decía, quienes están entrando con fuerza en este mercado son China, Brasil o Emiratos.Sí, Europa vive una situación diferente. En China hay dos tendencias: por un lado, la importancia del lujo de objetos, porque antes era una sociedad que no tenía acceso a ellos, y ahora la necesidad de diferenciarse unos de otros es muy importante. Y también hay un interés, por lo mismo, por el descubrimiento de nuevas experiencias, por el consumo de lujo, restaurantes y maneras de vivir exóticas. En EEUU, el lujo de objetos también tiene una importancia considerable porque el valor del dinero es muy importante y hay que tener un patrimonio. En Europa tiene que ver con nuestra nueva sensibilidad, que comparo con la del siglo XVIII, que era de sensibilidad por el lujo, las experiencias y la sensualidad.

¿Con el siglo XVIII? El siglo XIX, con la revolución industrial, fue cuando llegó el bienestar, comienzan a surgir las casas de moda, de perfumes…Sí, el siglo XIX es el siglo del descubrimiento del bienestar y el confort, porque las técnicas de vida han cambiado, nos podemos calentar, tener un cuarto de baño, cosas imposibles en el siglo XVIII. En esa época, si ibas a Versalles todo es espléndido, pero los cuartos de baño son inexistentes, olía muy mal alrededor de Versalles. El cambio importantísimo en el XIX es la difusión del confort de todo esto, y al mismo tiempo su democratización, las clases burguesas, medianas y altas tiene un poder adquisitivo nuevo. Por eso es más un siglo de lujo de objetos que un siglo antes. En el XVIII solo había experiencias, era un lujo de fuegos artificiales, música, ópera, formas que son solo experiencias.

Un nuevo siglo XVIII, ¿sin Ilustración?Es verdad, hemos perdido la Ilustración porque el placer y el hedonismo tienen algo de regresivo. No están muy adaptados a la reflexión.

¿Cree que se puede estar creando una burbuja del lujo?No, no es burbuja por razones tecnológicas. Toda nuestra sociedad puede hundirse, pero si las cosas salen más o menos como ahora tenemos técnicas de acondicionamiento de las experiencias, de gestión y producción como nunca hemos tenido en el pasado. El nuevo lujo tiene que ver con nuestro poder tecnológico.

¿Y qué tipo de empresas son precisamente las que más réditos van a sacar de todo esto? ¿Las tecnológicas? De alguna manera, ya lo estamos viendo.Para las grandes empresas es un reto muy difícil. Están especializadas en los objetos y tienen que inventar o encontrar una nueva situación en el lujo de las experiencias. Por ejemplo, el nuevo edificio de Gerhy [en París] es una forma de enseñar la experiencia artística y conectarla a los objetos de lujo. Se trata de transferir la experiencia a los objetos que venden. Pero si no lo hacen las nuevas empresas con grandes beneficios serán las de turismo y hostelería. Todas las empresas que inventen nuevos experiencias.

Ya se ve con el fenómeno de los programas de gastronomía de alta gama en televisión. O con la apertura de nuevos espacios de ocio gastronómico.Exacto. El éxito de la gastronomía es una muestra de esta tendencia, del aumento del lujo de las experiencias. El éxito de eso programas me sorprende, pero no debería, porque es un aporte comercial de lo que digo en el libro.

Y si el lujo irá en aumento, ¿la desigualdad también?Sí, y tiene que ver con una evolución de la sociedad. Hemos vivido en una sociedad de seguridad con crecimiento y riqueza y ahora, aunque es menor, con un ritmo diferente, tendremos una diferencia muy importante entre los que hacen mucho dinero y los que trabajan para vivir. La desigualdad va a continuar y crecer. Es muy interesante ver que hay una cadena de ropa que se llama Desigual. Una muestra de la desigualdad creciente.

Por cierto, usted escribió el libro ‘El arte en estado gaseoso’. ¿Cómo afecta al arte este aumento por el lujo de las experiencias?En el arte la importancia del objeto precioso continúa, pero también tenemos ya al artista como marca y como productor de experiencias, que son elevadas a unos pocos. Es arte y lujo y para unos pocos. Pero al mismo tiempo la fama es para todos.

Paula Corroto, entrevista a

Yves Michaud:

"Uno de los mecanismos en la búsqueda del lujo es la diferenciación social", el diario.es, 11/01/2015

|

| Parmènides |

Parménides, que tuvo su

acméen Elea, Italia, alrededor del 480 a.C. (aproximadamente una década antes del nacimiento de

Sócrates en Atenas, y poco más de una década antes del nacimiento de

Demócrito en Abdera), es uno de los primeros en desarrollar un punto de vista extremadamente anti-sensual y apriorístico sobre el mundo. Su mundo contenía muy poco, tan poco de hecho y en tan llana contradicción con los datos observados que se sintió obligado a proporcionar, junto con su concepción «verdadera», una descripción atractiva de (como nosotros diríamos) «el mundo como realmente es», con cielo, Sol, Luna y estrellas y ciertamente muchas otras cosas. Pero este segundo mundo, decía

Parménides, se reducía a mera creencia, era producto de la ilusión de los sentidos. En verdad no había múltiples cosas en el mundo, sino sólo Una Cosa. Y esta Cosa Única es (perdónenme) la cosa que es, a diferencia de la cosa que no es. Esta última, a partir de la pura lógica, no es —y así sólo la Cosa Única, antes mencionada, es—. Además, no puede haber lugar en el espacio ni momento en el tiempo en los que el Uno no sea: siendo la cosa que es, nunca ni en ningún lugar puede atribuírsele la predicación contradictoria de que no es. Así, pues, el Uno es ubicuo y eterno. No puede haber cambio ni movimiento, desde el momento en que no hay espacio vacío hacia el cual, no hallándose allí todavía, el Uno pueda desplazarse. Todo lo que aportemos como testimonio de lo contrario es falacia.

El lector notará que nos topamos con una religión —recitada, por cierto, en delicados versos griegos— más que con una visión científica del mundo. Pero en aquellos tiempos esta distinción no habría podido darse. La religión o la piedad hacia los dioses, para

Parménides, pertenece sin duda al mundo aparente de las «creencias». Su «verdad» era el más puro monismo que jamás se haya concebido. Se convirtió en el padre de una escuela (los Eléatas) y tuvo una enorme influencia en la generación siguiente.

Platón tomó muy en serio las objeciones de la escuela eleática a su «teoría de las formas». En el diálogo que lleva por nombre el de nuestro sabio y que dató en retrospectiva antes de su propio nacimiento (aproximadamente cuando

Sócrates era joven),

Platón expone estas objeciones, pero apenas intenta refutarlas.

Me detendré en algo que quizá sea más que un detalle. De mi breve caracterización anterior —para la que he seguido la versión usual—, podría pensarse que el dogmatismo de

Parménides se refería al mundo material, que habría reemplazado por otra cosa más acorde con sus preferencias y en flagrante contradicción con la observación. No obstante, su monismo era más profundo. A uno de los textos citados por

Diels (Die Fragmente der Versokratiker, Berlin, 1903),

Parménides fragmento 5,

«pues es lo mismo el pensar y el ser»,

sigue inmediatamente (con una implicación de similitud de significado) una cita de

Aristófanes: «el pen sar tiene el mismo poder que el hacer». Igualmente, en la primera línea del fr. 6 leemos:

«el decir y el pensar son ambos la cosa que es».

Y en el fr. 8, líneas 34 f.,

«Uno y lo mismo es el pensar y aquello por cuya causa el pensamiento se da».

(He seguido la interpretación de

Dielsy he dejado de lado la objeción de

Burnetde que se requiere el artículo definido para hacer de los infinitivos griegos —que he traducido por «el pensar» y «el ser»— los sujetos de la proposición. En la traducción de

Burnet del fr. 5 se pierde la similitud con la afirmación de

Aristófanes, mientras que la línea del fr. 8 resulta llanamente tautológica en la versión de

Burnet: «lo que puede ser pensado y aquello por cuya causa el pensamiento existe es lo mismo».)

Permítaseme añadir una observación de

Plotino(citada por

Diels para el fr. 5) en la que dice que

Parménides «unía en uno lo que es y la razón y no situaba lo que es en lo sensible». Al decir «pues lo mismo es el pensar y el ser», dice también que este último carece de moción, y por su unión al pensamiento éste queda privado de toda moción de tipo corporal.» [...είς ταύτό συνήγεν ον και νοΰν και το όν ούκ έν τοϊς αΐσθητοϊς έτίθετο ”τό γάρ αυτό νοείν έστίν τε και είναι” λέγων και άκίνητον λέγει τοΰτο, καίτοι προστιθεις το νοείν σωματικήν πάσαν κίνησιν έξαιρών άπ’ αυτού.]

De este repetido énfasis en la identidad del ov (lo que es) y del νοείν (pensar) o νόημα (pensamiento) y por el modo en que los pensadores de la Antigüedad se referían a estas afirmaciones, debemos inferir que el Uno eterno inmóvil de

Parménides no se re fería a una caprichosa imagen mental inadecuada y distorsionada del mundo real en nuestro entorno, como si su verdadera naturaleza fuera la de un fluido homogéneo, ocupando eternamente la totalidad espacial sin límites —un simplificado universo einsteniano hiperesférico, como el físico moderno estaría inclinado a denominarlo—. Su actitud es la de no tomar el mundo material como una realidad garantizada. Sitúa la verdadera realidad en el pensamiento, en el sujeto del conocimiento, como diríamos nosotros. El mundo que nos rodea es un producto de los sentidos, una imagen creada por la percepción sensible en el sujeto pensante «por la vía de la opinión». Esta imagen bien merece ser considerada y descrita, como muestra el poeta-filósofo en la segunda parte de su poema, que le está dedicada por entero. Pero lo que los sentidos nos deparan no es el mundo como es en realidad, no la «cosa en sí» a la que

Kant se refería. Ese mundo real reside en el sujeto, en el hecho de que es un sujeto, es decir, capaz de pensar, capaz al menos de algún tipo de proceso mental (de tener voluntad permanentemente, como

Schopenhauer lo contemplaba). Me parece indudable que éste es el Uno inmóvil y eterno de nuestro filósofo. Permanece intrínsecamente privado de afecciones, no modificado por el cambiante espectáculo que los sentidos des pliegan ante él (lo mismo que

Schopenhauer afirmaba de la Voluntad, que era, según intentaba explicar, la cosa-en-sí de

Kant). Nos hallamos frente a un intento poético —poético no sólo por su forma métrica— de una unión entre la Mente (o si prefieren el Alma), el Mundo y la Divinidad. Confrontado con la claramente percibida unicidad e inmutabilidad de la Mente, el carácter aparentemente caleidoscópico del Mundo te nía que abandonarse y entenderse como mera ilusión.

Esto desemboca claramente en una distorsión imposible, a la cual ponía remedio, si cabía tal cosa, la segunda parte del poema de

Parménides.

Cierto es que esta segunda parte implica una grave inconsistencia que ninguna interpretación podría resolver. Si la realidad es arrancada al mundo material de los sentidos, ¿es este último entonces un μή ον, algo que de hecho no existe? ¿Y es entonces la segunda parte un cuento de hadas, que versa acerca de las cosas que no son? Pero al menos se dice que tiene algo que ver con las opiniones (δόξαι) humanas; están en la mente (νοείν), que es identificada con la existencia (είναι). ¿Tienen éstas entonces una cierta existencia como fenómenos de la mente? Son cuestiones a las que no podemos contestar, contradicciones que no podemos eliminar. Debemos con tentamos con recordar que quien alcanza por primera vez una profunda y escondida verdad, contraria a la opinión universalmente aceptada, normalmente exagera hasta un punto en el que es fácil entrar en contradicciones lógicas. (pàgs.43-48)

Erwin Schödinger,

La naturaleza y los griegos, Tusquets Editores, Metatemas, Barna 1997

|

| True Detectives |

El detective de verdad prefiere dejar escapar la vida, con sus certezas perfecta y aburridamente expuestas -matrimonio en falso, alcohol en la nevera...-, antes que un buen caso, repleto de preguntas tan interesantes como difíciles de contestar. Semejante actitud no hace sino confirmar que siempre primará la historia más interesante, sea la propia o la ajena. El público, que mira una pantalla cómodamente sentado, puede dar fe.

Hay más. El escritor, que cuenta la historia del detective, renuncia a focalizar sus líneas en los asesinatos y en las violaciones -rastros de sangre, armas ocultas...-, ya que la presión de la metafísica supera la del cuchillo. Así, el crimen queda en un segundo plano.

True Detective gravita en torno a la filosofía, todo un giro copernicano para la ficción televisiva de género policiaco. "Y con ese punto de partida ha podido llegar a una audiencia muy grande. Eso, unido a su calidad y a Matthew McConaughey en el papel de Rust Cohle, la convierten en la serie de 2014", afirma Rubén Hernández, editor de Errata Naturae, que ha publicado un volumen que vincula

True Detective con un abanico de influencias que van del pensador

Arthur Schopenhauer al escritor Thomas Ligotti. "Invertir tanta cantidad de dinero en una serie que va a hablar de Nietzsche y de Lovecraft es, sin duda, valiente", añade.

"True Detective ha aportado nuevos elementos en el desarrollo de personajes, mucho más complejos de lo que la televisión acostumbra a hacer, y ha usado de forma brillante la atmósfera", reivindica Miguel Salvat, director de Canal+, la cadena que ha emitido la serie en España -ayer mismo la recuperaba en un maratón de la primera temporada-. Queda saber si la segunda temporada marcará igualmente el año 2015.

"Ha sido un fenómeno televisivo original, arriesgado e impactante, anclado en el buen gusto estético y en una sólida plataforma conceptual", cree Iván de los Ríos, director de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, además de coeditor del libro de Errata Naturae. En su opinión, filosofía y televisión seriada son viejas conocidas. Se sirve de ejemplos tan diversos como

Twin Peaks, Northern Exposure, Top of the Lake, Los Soprano y The Wire, que fue alumbrada por David Simon y "se pregunta qué es una ciudad en el marco de las sociedades capitalistas post-industriales". Salvat también señala L

ife on Mars, Perdidos, Mad Men, House, Dexter... ¿Entonces?

La novedad de

True Detective radica en "haber apostado por la presentación explícita, directa y sin rodeos de una voz privilegiada, Rust Cohle, que verbaliza de modo obsesivo una plétora de interrogantes filosóficos de primer orden. La apuesta era intensa, porque es muy sencillo caer en el ridículo cuando perfilas un personaje tan extremo, excesivo y redundante, y es sencillo porque el discurso filosófico explícito tiende a quedar descolgado del entramado narrativo, a sonar como un añadido inútil e inclasificable", destaca De los Ríos.

Tanto la teoría del pensamiento como la práctica de los tiros quedan al servicio de esta historia, extendida en Lousiana durante 17 años, como indica Hernández: "Es una serie muy filosófica, y la filosofía implica la confrontación de ideas, no de pistolas. La gran escena de acción de la serie, un plano secuencia de siete minutos, está justo en el centro de la temporada. Con una planificación memorable, se ve muy clara la dialéctica de la acción y del pensamiento".

La conciencia humana supone "un trágico paso en falso en la evolución"; dejar de reproducirnos, "tal vez la cosa más honesta que pueda hacer nuestra especie". Rust Cohle cree que la vida es "lo suficientemente larga" como para sobresalir en una sola cosa. "Así que escoge bien en qué lo vas a ser", apostilla el hombre que eligió especializarse en psicología criminal. Este detective es un agente brutal cuando se presenta la ocasión, propenso a recurrir a los sedantes y sospechoso de casi todo lo que al espectador se le pueda llegar a ocurrir. Nic Pizzolatto, creador de la serie de la siempre vanguardista HBO, atiborra los ocho episodios de pistas verdaderas y falsas, hasta el punto de que la audiencia no sabe si se encuentra ante héroes o villanos. "Una novela de Agatha Christie de hace 80 años o el Cluedo al que jugábamos de pequeños eran eso mismo. En el cine negro del que bebe Pizzolatto, si la película dura una hora y media, pasas una hora pensando que el asesino es el mayordomo. El autor de

True Detective juega con esa estrategia y la desmonta. En la novela negra clásica, el juego del despiste o de los múltiples sospechosos forma parte de la trama, mientras que en esta serie se convierte en un elemento autorreflexivo", sostiene Hernández.

En el guión también se repiten referencias literarias comoel rey amarillo de Robert W. Chambers o la ciudad de Carcosa de Ambrose Bierce -el propio título de la serie está tomado de una revista de relatos-. Hernández lo celebra: "El citacionismo es una de las corrientes fundamentales en los años 80 para la literatura y el arte contemporáneo. En el audiovisual, estas tendencias se diluyeron porque el cine y la televisión son más comerciales y el riesgo de recuperar la inversión es mayor".

Según

Schopenhauer, la inercia y la ilusión mantienen el mundo en movimiento. Rust Cohle lo suscribiría letra por letra. De los Ríos resalta la importancia del filósofo pesimista: "En el fondo, el Rust de Pizzolatto es un llorón en términos metafísicos. Un lamento agudo y armado hasta los dientes. Y si uno llora y se lamenta porque nada tiene sentido, entonces, subrepticiamente, está idealizando y anhelando una razón última y un significado trascendental que, sin embargo, no se encuentra por ninguna parte". "Nos cuenta que la consciencia de sí mismo le resulta insoportable, en una vida llena de pesimismo, consumo de alcohol, obsesión por la conducta criminal y odio a todas las instituciones que representan el orden", repasa Salvat.

"La pedantería y la verborrea filosófica de Rust no son gratuitas en True Detective. Hay algo de Thomas Bernhard y mucho de Schopenhauer en el efecto que las parrafadas de Rust tienen en el resto de los personajes y en el espectador, esa sensación de insoportabilidad y rechazo", cree De los Ríos. El personaje de Matthew McConaughey insiste en enarbolar un discurso de tintes nihilistas que exaspera a su compañero de patrulla, Martin Hart (Woody Harrelson), un poli ajeno a la filosofía, incluida, claro, la presocrática. De los Ríos explica el vínculo: "Anaximandro no bebía tanta cerveza ni era tan exagerado como Rust, pero posiciona en el origen de la filosofía occidental la idea del trasfondo insignificante de todo cuanto existe, el ritmo voraz del nacimiento y la muerte que no responde a plan ni designio alguno".

Por eso, las terroríficas obsesiones de H. P. Lovecraft y Laird Barron, entre otros, se dejan palpar en el aire viciado de

True Detective, y a su vez quedan recogidas en el libro de

Errata Naturae -el trabajo de Barron también ha completado su reciente desembarco en España gracias a la editorial

Valdemar-. Esas influencias de ciencia-ficción se ciñen a la forma, tal y como detalla Hernández: "El horror cósmico de Lovecraft está presente en la atmósfera de True Detective, pero no el núcleo del discurso. La serie genera ese ambiente del asedio de una fuerza natural no humana ajena a la lógica. La trama, al final, es más racional".

Nadie había expuesto la filosofía en una serie de televisión con tanta crudeza como Rust Cohle. Tanto es así que algún espectador podría cuestionar por qué un detective se enfrasca en monólogos metafísicos en lugar de limitarse a la búsqueda y captura del asesino de turno. De los Ríos sale en defensa del personaje: "Me llama la atención el grado minúsculo de tolerancia que el espectador medio tiene con respecto al discurso filosófico. Nadie se cansa de las peroratas científicas de los nerds en Big Bang Theory. Nadie se cansa de las peroratas médicas de House (que rayan en el ridículo o del discurso científico-polícial de las producciones estandarizadas del crimen). Nadie parece cansarse de las intrigas sexuales y de los relatos amorosos, pero la filosofía... David Simon diría, 'que se joda el espectador medio'. Pero, claro, David Simon puede decir lo que quiera".

"Jean-Paul Sartre se preguntaba 'por qué el ser y no la nada'. Cualquier libro de Roberto Bolaño habla de la violencia absoluta. Las preguntas filosóficas están en el trasfondo del pensamiento; no sólo de filósofos, sino también de escritores o de cineastas", apunta Hernández. Ahora, es la caja tonta la que se abre, mira hacia las estrellas y se replantea su propia existencia.

Eduardo Fernández,

Schopenhauer en la televisión, el mundo.es, 11/01/2015

|

| Joachim Murat |

Me cuesta imaginar lo que pudo haber pasado por la cabeza del presidente Harry Truman los primeros días de agosto de 1945 antes de la decisión de autorizar el lanzamiento de la bomba atómica de uranio Little Boy sobre Hiroshima, el día 6, y la bomba de plutonio Fat Man sobre Nagasaki, el día 9. Existe una enorme documentación sobre la decisión de lanzar las bombas (aquí) y no hay duda de que fueron muchos los actores e instituciones implicados en la deliberación. Pero la decisión, al final, la toma quien tiene el poder para hacerlo y lo hace sabiendo que es su responsabilidad hacerlo.

Cabría pensar que Truman tenía sus razones aunque uno discrepe de ellas. Con bastante repugnancia, hago un intento de reconstruir vagamente su posible razonamiento, al menos según lo que nos cuenta la historia más extendida: los americanos habían tenido más o menos un millón doscientas cincuenta mil bajas en la guerra, de las cuales un millón se habían producido desde 1944, incluyendo los desastres de Las Ardenas y de Okinawa. Era previsible, se argumentaba, que, a medida que el cerco al Japón central se estrechara, la curvade bajas siguiera su ascenso exponencial. El temor a una invasión directa sobre Japón estaba en un brazo de la balanza y en el otro el informe final del Proyecto Manhattan acerca del inmenso poder destructor de las dos formas de bomba que acababan de crear y probar en el desierto. Usar las bombas para doblegar la voluntad de resistir del enemigo era una tentación irresistible. Y no se resistió a ella a sabiendas de que implicaba la destrucción de dos ciudades. Al fin y al cabo se llevaba haciendo lo mismo sobre Alemania varios años. A grandes rasgos, esto es lo que uno imagina sobre los sucesos mentales en la cabeza de Truman para responderse seguidamente: "¡qué barbaridad!" (y si uno fuese un adicto a la Escuela de Frankfurt diría, además: "esto prueba que la lógica instrumental es culpable de los genocidios", o algo así).

Puede que los razonamientos discurrieran de este modo (también pudiera ser que no sean más que reconstrucciones a posteriori para justificar lo injustificable). Se tiende a creer en la inteligencia de los poderosos y se habla de la lógica del poder y de mecanismos y dispositivos (curiosamente este lenguaje, ha nacido para en los círculos de pensamiento crítico). Apreciaciones como estas dejan un cierto aroma a escondida admiración cuando no a miedo, y tal vez a una implícita comparación entre la supuesta implacable lógica de aquellos y el desbarajuste y debilidad propios. La realidad, sospecho, es que las grandes decisiones tienen mucha menos lógica de la que quieren mostrar. Hace años me interesó, intrigó y divirtió el libro del

Norman F. Dixon, un militar británico retirado,

Sobre la psicología de la incompetencia militar, en el que relata las abundantes irracionalidades de los jefes militares británicos que condujeron a desastres y matanzas en la historia reciente. Algunas de las que se han hecho pasar por grandes gestas, nos relata, son producto de prontos emocionales de borrachos, orgullosos, resentidos, o todas estas cosas cosas a la vez. Todo lo contrario a lo que uno imagina en un oficial que tiene que enviar a la muerte a sus soldados. Si se tiene la paciencia de leer los tan pormenorizados como descomunales libros sobre la Segunda Guerra Mundial de

Anthony Beevor se extraerán parecidas conclusiones. Grandes batallas y operaciones lanzadas para competir con otros jefes, o planificadas con desprecio a los datos, decisiones que causaron cientos de miles de muertes, como si sacrificar vidas de amigos y enemigos fuese como jugar en una consola. Cito el caso militar porque usualmente se toma como ejemplo de competencia frente a la siempre criticada incompetencia de los políticos. Podría haber elegido igualmente las decisiones de los economistas, que creen de sí mismos ser paradigmas de racionalidad, pero mi indignación con ellos a causa de la crisis que sufrimos, debida en parte a una enorme dosis de estupidez de los señores de los mercados, me haría perder la distancia intelectual.

Aunque se cree en la inteligencia de los poderosos, a veces, de ciertos miembros de los círculos exquisitos, se dice son tontos y de inteligencia limitada (quizá dotados de una simple astucia aprendida en los pasillos del poder). De hecho, los chistes sobre la falta de inteligencia de los políticos nos invaden recurrentemente. Como ejemplo, en los periódicos americanos se hizo mofa copiosa de la falta de inteligencia de Bush (hijo), y se recontaban con sorna sus patochadas, su lenguaje tan peculiar abundante en tantas patadas a la gramática o sus alardes de incultura. Otro error. Creer que detrás de alguien irracional está un tonto. El psicólogo

Keith Stanovich (

The Psychology of Rational Thought) nos advierte que esta convicción tan generalizada suele estar equivocada, y lo hace precisamente con el ejemplo de Bush. En medio de las polémicas sobre su inteligencia se descubrió el dato de que su coeficiente de inteligencia, medido en su juventud, era bastante alto, sobre 120. No el de un genio, pero tampoco el de un tonto. Y sin embargo poca gente ha sido tan incompetente y desastrosa como el mentado presidente. ¿Cómo puede ser esto -se pregunta

Stanovich? La respuesta es que tendemos a unir (y confundir) inteligencia y racionalidad.

Como muchos de mi edad, sufrí en la mi educación la adición de los directores del colegio a los "test" de inteligencia. Todos los cursos nos castigaban con varios, especialmente antes del innumerable número de reválidas de las que constaba el bachillerato que realicé. Nos decíamos que los resultados de los cuestionarios eran una especie de mano selectiva darwiniana que causaba cada curso un indeterminado número de bajas para incrementar la calidad de los estudiantes. No sé si algunos colegios privados mantienen este método, pero lo cierto es que otras muchas instituciones siguen practicando métodos de selección basados en los coeficientes de inteligencia. Estas prácticas son un error funesto, sobre todo cuando lo que que se necesita es gente para puestos de responsabilidad, donde lo que cuenta son las capacidades racionales. Sospecho que las sofisticadas técnicas de entrevista de los departamentos de personal siguen buscando inteligencia y olvidando la racionalidad.

Racionalidad e inteligencia se relacionan de maneras muy extrañas. No está nada claro que sean compañeras habituales. Por el contrario, en ciertos campos sociales donde se ha establecido una suerte de carrera por la inteligencia, y son campos casi siempre asociados al poder y al capital (político, social, económico o cultural), no es difícil encontrar como resultado una acumulación de inteligencia poco habitual en campos menos competitivos, pero lo que es casi seguro que vamos a encontrar es un colosal hacinamiento de gente irracional, estúpidos medio locos que pasean su

hibris, insolencia y poderes por las salas y pasillos tomando las peores decisiones de todas las alternativas posibles, solo porque pueden hacerlo. No es imposible encontrar también, ciertamente, gente de

enkrateia y

fronesis, modesta, trabajadora y prudente. No es imposible encontrarla, es verdad, pero generalmente subordinada, sometida a acoso, olvidada en los oscuros lugares donde no se toman las decisiones.

Pese a los adictos admiradores del "poder del poder" (los miles de foucaultianos que proliferan por la academia y fuera de ella), el secreto del poder es su incompetencia e irracionalidad. Se cuenta del mariscal de campo Joachim Napoleón Murat que elegía a sus coroneles por la siguiente regla: "al inteligente trabajador, désele empleo en Estado Mayor. Al inteligente vago, désele mando en plaza. Al tonto trabajador, sin dudarlo, que se le fusile de inmediato". Esta parece haber sido la regla del poder desde tiempos inmemoriales. Pero a veces esta regla es tan ciega como la gente que selecciona: gente proclive al autoengaño permanente, al orgullo sin fin, a la inmodestia y a la prepotencia, sorda a los argumentos (mucho más racionales) de quienes consideran inferiores y, sobre todo, ciega a las demandas de la realidad y al sufrimiento de las víctimas de sus decisiones.

La incompetencia de los poderosos no se debe a su inteligencia. Vamos a concederles que la tienen. Se debe a su falta estructural de racionalidad. Y no es por casualidad sino porque la carrera del poder está organizada para que quienes suban por las escalerillas lo hagan impulsados por formas de juicio, decisión o acción que bordean sistemáticamente la sociopatía. Quizá tenga su lógica (en ciertos contextos lo más efectivo es comportarte como un loco), pero cuando miramos desde lejos el bosque del poder descubrimos con terror que está lleno de monstruos (o casi).

Fernando Broncano,

Incompetencia y poder, El laberinto de la identidad, 11/01/2015

Cuando se trata de la felicidad parece justo y pertinente que nos centremos en Epicuro, pues ningún otro pensador ha reflexionado con tanta intensidad y dedicación sobre ese tema.

No sólo se trata de uno de los grandes filósofos del mundo griego, sino también de un pensador que se ocupó con mucho detalle de estudiar qué era y en qué consistía la felicidad.

Muchos filósofos de su tiempo (y también de épocas posteriores) se han interrogado sobre el mundo que les rodea. Ya sea sobre la naturaleza (el mundo, los astros, la materia, el movimiento) o sobre la sociedad (la naturaleza del poder, la política, el Estado, la república o la organización social). Algunos de estos filósofos, como Aristóteles o Platón, son tan completos y curiosos que se preguntan por todos estos asuntos y por otra docena más. Epicuro pertenece a una clase de filósofos que se centraron en pensar y dar lecciones sobre cómo vivir mejor, quese dedicaron a pensar acerca de la alegría y el placer, el dolor y la tristeza que soporta cada individuo.

A Epicuro le envuelve cierta aura de simpatía, sobre todo en nuestra modernidad hedonista, pero era más bien un hombre intransigente con el resto de los filósofos: se burlaba de Platón, censuraba a Aristóteles, no se tomaba demasiado en serio a los maestros estoicos… Entre otras cosas, les acusaba a todos ellos de complicar en exceso sus filosofías, de dar respuestas demasiado elaboradas a problemas artificiales. Para Epicurolo importante en esta vida es vivirla bien, intentar durante los años que pasamos aquí ser lo más felices que podamos.

Pero no hay que perder de vista que la idea de «felicidad» que maneja Epicuro está privada del halo enfático y glorioso que envuelve a ciertas interpretaciones triunfalistas de la felicidad. La felicidad no es expansionista, se alcanza mediante un proceso de reducción, en ningún caso de ampliación. Nunca es la meta final de una serie inacabable de triunfos y consecuciones.

De hecho, lo que nos hace sentir desgraciados es permitir que los deseos crezcan demasiado en nuestra imaginación. La imaginación es una facultad sin límite que tiende a desbordarse cuando algo le parece bueno. Y como es imposible disfrutar de manera continua e indefinida de todo, cuando damos rienda suelta a la imaginación y la dejamos tomar el control de nuestros deseos, nos abocamos a vivir insatisfechos.

Para reducir nuestros deseos, Epicurodistingue entre tres clases de apetencias. En primer lugar, encontramos aquellos deseos que son naturales y necesarios, es decir, aquellos que nos vienen impuestos como meta por nuestra naturaleza humana y que además debemos satisfacer si no queremos morir. Se trata de una suerte de peaje que la vida se cobra por vivirla: comer, dormir, beber…

En segundo lugar, Epicuro señala una clase de deseos cuya raíz también es natural pero que podemos pasarnos sin satisfacerlos, pues no vamos a morir si los desatendemos. Entre esta segunda clase de deseos estaría el sexo. Y, en tercer lugar, encontramos una enorme y variada serie de deseos que no son ni naturales ni necesarios: ni depende de su satisfacción nuestra supervivencia, ni nos vienen impuestos por el hecho de haber nacido humanos. Y pese a su menor relevancia, son los que más tiempo nos entretienen y nos ocupan la cabeza.

Epicuro se da cuenta de que esta tercera clase de deseos son proyecciones aumentadas sobre las necesidades naturales. Si lo pensamos bien, los deseos naturales provienen de una necesidad física que deja de dar la lata cuando está satisfecha: el estómago no se queja cuando lo hemos alimentado, cuando se ha «cubierto la necesidad» de la que nace el deseo.

Por el contrario, los deseos innecesarios y no naturales son ilimitados porque su base es menos física que imaginativa. No está en una carencia, sino en un impulso a tener más. Esto se aprecia bien con el deseo de comer: si tienes hambre debería bastar con un poco de pan y queso. Pero la imaginación puede complicar ese deseo y anhelar alimentos más frescos o insólitos, cocciones elaboradísimas, condimentos exóticos… Y como este deseo es infinito (tan infinito y renovable que, en sus atracones, los romanos se provocaban el vómito para no dejar de comer) y puede adoptar de manera casi instantánea nuevas formas, no vamos a poder satisfacerlo nunca. Por mucho y muy bien que comamos, siempre va a quedar un remanente de insatisfacción.

Lo mismo pasa con la sed. Después de beber agua la sed queda saciada, pero si damos rienda suelta a la imaginación, a la sed imaginaria, podemos empezar a desear beber el agua en una copa, después desear que la copa sea de oro, después que en lugar de agua sea vino, y que en lugar del vinacho que venden en el supermercado y se ajusta a nuestra economía sea de una cosecha excelente; y después, que en lugar de beberlo yo solo, lo haga acompañado de amigos, y después por decenas de personas que me jalean y admiran mi gusto y estilo bebiendo…

Uno puede creer que la felicidad radicaría en satisfacer esta clase de deseos cada vez mayores y cambiantes, pero lo cierto es que a Epicuro no le interesa esta clase de felicidad. Pues a diferencia de la infelicidad que generan los deseos naturales (y que se pasa cuando uno le pone el accesible remedio natural que le corresponde), la infelicidad de los deseos innecesarios una vez puesta en marcha no hay quien la frene, y nos colma de inquietud.

Epicuro se pasó la vida enseñando cómo ser feliz, y situó la felicidad en el placer. Una idea molesta, pues son poquísimas las filosofías que han sido más calumniadas intelectualmente y perseguidas físicamente que la de Epicuro y sus seguidores, precisamente por su apología de eso que todos buscamos y nadie reconoce apetecer: el placer.

Incluso se les acusó, no sólo al maestro, sino a la escuela entera, de ser unos animales: «Ahí van en rebaño los cerdos de Epicuro». Y toda esa agresividad se justifica porque Epicuro considera que el nervio de satisfacción de la vida está situado en el placer, una idea que pone muy nerviosa a mucha gente, pese a que la mayoría de los críticos ni siquiera se han molestado en entender qué clase de placer preconiza y le interesa a otro griego.

Está claro que a Epicuro no le interesan los placeres que van asociados a los deseos innecesarios y que alimenta la versión más glotona de nuestra imaginación. Al contrario, los placeres que contempla como más valiosos para la vida y la felicidad son algunos de los más sencillos, menos agresivos y más juiciosamente moderados que la filosofía ha dispuesto nunca como horizonte vital.

Si nos ponemos a pensar en los placeres que recomienda, vemos que sobresale por encima de todos la amistad. El pináculo de la satisfacción vendría a ser el de estarse sentado a la sombra de una parra charlando con los amigos: ésa sería la felicidad. No es que Epicuroreconozca exclusivamente los placeres de la conversación y del intelecto, y desdeñe otros placeres más sensoriales. Todo lo que proviene de los sentidos es muy importante para él, pero con un enfoque distinto del que le damos nosotros.

Epicuro valora los placeres en reposo, valora el placer que viene después de la satisfacción del deseo. Mientras que nosotros, por el contrario, tenemos una concepción y una perspectiva activa del placer: lo placentero es la actividad con la que saciamos el deseo. El placer de comer se da cuando estamos comiendo, y cuando terminamos de comer, nos decimos: «Hay que ver qué lástima, ya se ha acabado». Para Epicurola satisfacción del deseo no es completamente placentera porque viene azuzada por una necesidad: cuando estamos azacanados con el bocadillo, no tenemos tiempo ni estamos en la disposición correcta para saborear el placer. El placer se desprende cuando la necesidad nos ha dejado de incordiar. Uno disfruta cuando se calma el acicate del hambre, cuando se pasa el sufrimiento de la sed, cuando resolvemos ese problema, cuando ya pasó, y podemos charlar o pensar tranquilamente.

Se dice en este sentido que el placer al que aspira Epicuro sería «catastemático». Ésta es una palabra que originariamente quería decir «organización» o «sistema», pero que en el contexto en el que la usa el griego la entendemos como una clase de placer que no valoramos por su intensidad, sino por la ausencia de dolores, molestias o turbación. Para Epicuro el placer es indolente, en el sentido literal de la palabra, algo así como un sinónimo de indoloro. Lo placentero impera en nuestro organismo cuando no tenemos hambre ni sed, ni calor ni frío excesivo… Cuando hemos satisfecho las necesidades y las urgencias.

Si uno escucha sólo el cuerpo, cuando termina de comer el bocadillo de queso puede disfrutar de la merecida satisfacción, decir: «Qué bien que me he quedado». Por el contrario, si soltamos las riendas de la imaginación, enseguida pensamos: «Hubiera preferido que el bocadillo fuese de jamón del bueno» o «Pues ahora me tomaría un postre». Esta tendencia a prolongar indefinidamente la actividad es contraria a todo lo que piensa y recomienda Epicuro sobre el placer.

Esta imaginación omnívora que cada vez quiere más ha sido característica de muchas épocas históricas y me parece que también predomina en la nuestra. Hace unos años en Estados Unidos se repetía mucho una frase que supongo que también debía de circular en el resto del mundo, y que decía: «Nunca se es lo bastante rico, nunca se está lo bastante delgado y nunca se sale lo suficiente en televisión». Estos tres deseos se pueden reducir a uno sólo: «Nunca es suficiente», lo que nos sitúa en el polo opuesto de las recomendaciones de Epicuro. Y es que si dejas volar a tu imaginación, nada te parecerá nunca suficiente: siempre puedes imaginar algo un poco más intenso, más grande, mejor.

Alguien puede acumular una cantidad de dinero tan exorbitante, que sabe perfectamente que no se la va a poder gastar en toda su vida, por mucho que se aplique en el despilfarro. Y en lugar de quedarse satisfecho y descansar, le ves urdiendo nuevas jugarretas para aumentar el patrimonio. Uno diría: «¡Ya está bien, hombre, ya tienes suficiente!». Y no, qué va a estar. Mientras corremos detrás de la imaginación no va a estar nunca, no habrá meta, porque la imaginación nunca se calma. El deseo se calma cuando lo alimenta la necesidad, porque la necesidad es concreta: tengo frío y, si me abrigo o me tomo un café calentito, sacaré ese frío de mi cuerpo y ya no lo tendré. Mientras que la imaginación es inconcreta e infinita, de manera que el anhelo, la inquietud y esa sensación tan perturbadora y molesta de que nos falta algo no se apagan nunca.

La imaginación no sólo alienta el deseo de acumular bienes materiales, también desea de manera voraz e insaciable aparentar, acumular reconocimiento. Sin ir más lejos, yo sé perfectamente que las listas de libros más vendidos están trucadas, y que además de ser mentira son una trivialidad, por no decir una estupidez. Pues bien, en cuanto veo una en un suplemento, si coincide con un momento en que he publicado libro, y sé que está distribuido ya en las librerías, me apresuro a buscarme y a ver dónde estoy. ¡Es una cosa increíble! Y no hablemos de cuando se te acerca un colega o un conocido que sabes a ciencia cierta que es un cretino despreciable y te dice: «Vaya, Fernando, qué bueno es tu libro». Pues bien, aunque su criterio te importe un pimiento y el tío te parezca un mamarracho despreciable no puedes evitar alegrarte. A veces pienso que si la persona más repugnante que conozco halagase mi trabajo, me daría una satisfacción parecida (bueno, digamos que no demasiado inferior) a la de ver cómo Aristóteles se levanta de la tumba para decirme que soy un escritor magnífico.

Se trata de anécdotas sin importancia, pero si no tomas medidas, te ves metido sin demora en un bucle fatal. Los halagos se calman, y enseguida esperas encontrarte con otro que te alabe, que te acaricie, que te pondere favorablemente, que te dé lo que sea para ensalzar el hambre de elogios de tu alma. Y este bucle se puede instaurar en cualquier ámbito: si se diera el caso de que un día tienes todo lo que el año pasado podías anhelar para disponer de una buena vida, el diablo de la imaginación se pone en marcha y te dice: «Bueno, sí, está bien, pero ¿era esto?, ¿ya no hay nada más para mí?». Nos ponemos inmediatamente a buscar ese algo mejor que vemos reflejado en la imaginación y empezamos a despreciar lo que ya hemos conseguido, y de lo que nos cansamos antes de haber empezado a disfrutarlo. «He conseguido este coche, pero ¿no sería mejor aquél?» «Tengo esta casa que tanto me ha costado, pero ¿no viviría mejor en una más grande o mejor situada o con dos pisos, y con tres baños, y…?»

Cuando nos instalamos en esta manera de pensar (y no es sencillo moverse a contracorriente de una inercia que domina casi por completo la vida social), las vísperas de conseguir algo son jornadas más felices que el día que las conseguimos. Es mucho más interesante el viernes, cuando te puedes imaginar de mil y una maneras distintas cuánto y cómo te vas a divertir el sábado por la noche, que la noche del sábado donde todo ese seductor despliegue de la fantasía se concreta en una fiesta que no puede dar más de sí.

Schopenhauer decía que el dinero era felicidad abstracta. Y la verdad es que esa cualidad abstracta es lo mejor que tiene el dinero. El dinero es una felicidad suspendida, una promesa de felicidad que todavía no se ha invertido en nada. Si tienes un millón en el banco, tienes todas esas posibilidades de felicidad abiertas, puedes transformarlas con la imaginación en cientos de cosas apetecibles. Pero en cuanto te compras el yate o el chalet con doble piscina, la intensidad y la emoción descienden, no sólo porque con el yate vienen los problemas concretos y propios de ser el propietario de un barco (en los que rara vez piensas cuando te imaginas como un capitán en alta mar), sino porque las posibilidades ya se han reducido, y la imaginación se queda sin el campo de juego que le daba el dinero en el banco, susceptible de transformarse en cualquier cosa.

A los avaros se les critica mucho, y posiblemente con razón, pero a mí me parece que son los que más disfrutan realmente del dinero. Disfrutan de la posibilidad permanentemente abierta, nunca realizada, de gastar el dinero. Igual es verdad que se mueren de ganas de gastárselo de una vez, pero son esas ganas las que les hacen disfrutar de verdad. Su placer se alimenta de la expectativa de felicidad y sólo de ella.

A Epicuro todas estas trampas de la imaginación le parecen cosa de locos. Para él está claro que el deseo tiene que calmarse en algún momento, porque ni se puede almorzar veinte veces seguidas ni practicar sexo veinte veces al día. A él lo que le interesa es el momento después de la satisfacción del deseo. Al «nunca es suficiente» en el que de alguna manera estamos instalados (por imposición o por gusto, da igual), Epicuro opone un liberador: «¡Ya está!». Éste «ya está» es lo que de verdad le parece beneficioso y placentero. Ésa es la felicidad, la ausencia de apuros y molestias hasta la próxima ocasión en que la naturaleza nos tire de las orejas para buscar alimento y bebida.

El contraste entre estas dos maneras de entender la felicidad y de tratar el deseo, que dibujan dos modelos de vivir bastante distintos, queda bien retratada en una anécdota referida a la Grecia antigua que cuenta el encuentro entre el filósofo Cineas y el rey Pirro. Cineas no era propiamente un seguidor de Epicuro, sino que pertenecía a la escuela de los cínicos, pero ya se sabe que a los cínicos, cuando se relajan y empiezan a sentirse algo más cómodos en la sociedad, les sale un ramalazo epicúreo. Mientras que Pirro era un rey persa, un gran estratega militar y un conquistador temible, que llegó a poner en jaque al Imperio romano.

A estos dos hombres tan distintos entre sí la anécdota los sitúa en el jardín del filósofo, donde el rey, siguiendo una costumbre propia de su tiempo, acudía para refrescar la mente, instruirse o desahogarse. El caso es que aquel día Pirro llega armado hasta los dientes y hecho literalmente una fiera, para decirle a Cineas que viene a despedirse porque se va a la guerra, y no para defenderse de uno de esos enemigos que periódicamente amenazan las fronteras de su reino, sino para conquistar nuevos dominios.

Cineas le dice que eso de «ir a la guerra» es muy general y le pide que concrete hacia dónde se dirige. Pirro responde que va a Grecia, que pasará por Atenas y que pretende conquistar todo lo que sea conquistable en aquellas tierras. Y Cineas, sin inmutarse, le pregunta: «¿Y después?». Pirro responde que, cuando todo aquel territorio sea suyo, se lanzará hacia la Magna Grecia, hacia Sicilia e Italia. Cineas le escucha y le pregunta: «¿Y después?». Pirro le responde que después dirigirá las tropas hacia tierras desconocidas, surcando mares que todavía no tienen nombre. Cineas le pregunta: «¿Y luego?». Pirro le responde que entonces podrá decir que todo el mundo es suyo. Y Cineas le mira cara a cara, sonriendo un segundo, y le pregunta: «¿Y después?». Y Pirro responde: «Entonces descansaré». A lo que Cineas le responde: «Ah, bueno, pues si a fin de cuentas de lo que se trataba era de descansar, ¿para qué tanto trajín y tantas molestias si te puedes sentar aquí conmigo en el jardín y descansar juntos desde ahora mismo?».

La anécdota recoge bien el espíritu de Epicuro: «¿Para qué tomarnos tantas molestias si para satisfacer el hambre igual nos vale un mendrugo de pan que podemos conseguir sin una décima parte del esfuerzo que supone organizar un banquete?». Si en la vida te mueves detrás de la imaginación como el rey Pirro nada te parecerá suficiente, ni siquiera la conquista de Atenas o de Roma; en cuanto pongas el pie en un sitio vas a querer hundirlo un metro más adelante, y con esta actitud vital te abonas a una insatisfacción continua.

Epicuro nos diría que es más razonable delimitar con precisión las metas finales de nuestra vida, y darles un contenido realista que esté al alcance de nuestras condiciones y posibilidades. Porque si sabes lo que quieres, y si lo que quieres es llevar una vida sosegada, sin perturbaciones ni inquietudes, una vida basada en la tolerancia y en la moderación, todo lo que necesitas entonces es ejercitar la templanza y cultivar la amistad con hombres de tu mismo ánimo. Si eres un hombre templado y tienes buenos amigos, entonces no necesitas nada más para saborear una vida cumplida y satisfecha.

Si aprendes bien esta lección, si te la crees de verdad y la haces tuya, entonces mantendrás la imaginación bajo control, no te dejarás llevar por ella. En lugar de soñar en conquistas que agotarán tu vida y muy probablemente te amarguen, te sentarás al lado de Cineas en su jardín, para vivir tranquilo. Así es como yo entiendo la idea que tiene Epicurosobre la vida feliz.

Nuestro mundo se ha alejado mucho del mundo de Epicuro. Se ha hecho más grande, más activo, más romántico, más insaciable e incansable. Es un mundo que a veces nos parece infinito, una palabra que a los griegos no les gustaba nada, pues les evocaba desorden, exceso y monstruosidad. Se trata de un mundo donde se nos dice que «si queremos, podemos» y donde se nos reta a «atrevernos a soñar», eso cuando no se nos presenta como un imperativo: «hay que poder», «hay que soñar», «si sueñas, puedes», «si quieres, puedes». Pues Epicuro se opondría a todos estos pensamientos agresivos, propios de una mentalidad conquistadora, alocadamente militar.

Y es que su mundo era muy diferente, su «jardín», allí donde vivía, escribía y filosofaba con colegas y discípulos, era un mundo reducido, un microcosmos. Cicerón, cuando visita el jardín después de la muerte de Epicuro, se asombra de lo pequeñito que es, y supongo que a nosotros todavía nos hubiese parecido más diminuto todavía. Porque de lo que se trataba era de encontrar un espacio suficiente para pasar el rato con unos amigos, entre los que se admitía a toda clase de gente, pobres, mujeres, esclavos, siempre que tuviesen ánimo abierto para conversar.

Lo que más nos choca a nosotros es que ese jardín estaba retirado de la vida pública, que Epicuro les pedía a sus seguidores que abandonasen la sociedad y las responsabilidades políticas. Pero hay que entender que nuestro filósofo vivió en Atenas durante una época tormentosa, donde las guerras y los caciques fueron destruyendo la democracia en la que sí pudieron participar como ciudadanos libres Sócrates o Platón, y como teórico Aristóteles, que por ser meteco no tenía derecho a voto. En tiempos de Epicuro, el espacio público destinado al ejercicio de la política estaba tan deteriorado que, en un ejemplo de contención realista, el pensador se dijo: «Se acabó, aquí no hay nada que hacer». Se privó de esforzarse en imaginar un mundo mejor que el real, no gastó ni una gota de sudor intelectual en pensar una disposición política utópica que solucionase los problemas. Se limitó a su jardín, que puede interpretarse como la parte que él podía controlar de su vida, es decir, a las relaciones y a la amistad con otros que mereciesen la pena, con otros parecidos a él.

Pero eso no significa que la filosofía de Epicuro sea asocial. La vida feliz que él propone es social, pero reducida a unos pocos. Las banderas, los deseos desbordantes, las identidades que pretenden englobar a miles de personas, todo eso no le interesó nada. Y ésa es una renuncia que a muchos de nosotros nos puede parecer rara, aunque «pasar de la política» es una opción que se ha escuchado mucho en nuestra sociedad, al menos de labios para afuera.

Hasta aquí lo que yo puedo contar sobre Epicuro. Si se me pregunta por el contenido de la felicidad, por cómo se consigue ser feliz o por qué es la felicidad en nuestro mundo moderno, pues aquí ya me repliego. La felicidad tiene la dimensión de un monoplaza: no se puede estar de copiloto al lado del que conduce para aprender sus gestos y luego repetirlos con la misma eficacia. Cada individuo tiene que buscar su felicidad, y yo no tengo ni idea de lo que puede hacer feliz a los demás. En este asunto tan delicado y donde es tan sencillo dar consejos torcidos o inservibles, me gusta aplicar el principio de Bernard Shaw cuando decía (burlándose de un famoso precepto cristiano): «No hagas a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ellos pueden tener gustos diferentes».

En nuestro mundo moderno, que como ya he sugerido es bien distinto al de Epicuro, la felicidad quizá estaría relacionada con alcanzar un estado invulnerable. Un estado no sólo donde nadie nos pudiera hacer daño, sino también donde fuese imposible perder lo que hemos conseguido, lo que más nos gusta y amamos.

Lo que perjudica mucho nuestra felicidad y nos impide decir: «Pues, sí, soy feliz» es imaginar que podemos perder ese bien supremo. Y como se trata en este caso concreto de una «imaginación» que no es caprichosa, sino que responde a una certeza inevitable, porque tarde o temprano lo vamos a perder todo, el asunto de ser feliz se complica mucho.

Es complicado ser feliz cuando amas a alguien porque piensas que lo puedes perder y sabes que un día lo perderás. Es difícil ser completamente feliz con tus hijos por mucho que los quieras, porque sabes que pueden enfermar, caer en desgracia, sabes que incluso pueden morir antes que tú. Sabes que en cualquier momento tu situación puede empeorar. Todos hemos tenido la experiencia de estar pasando una mañana o una tarde estupendamente y empezar a dolernos de algo o que nos llegue, sin aviso, sin que lo intuyésemos, una noticia terrible que lo perturba todo.

Como somos criaturas con una imaginación muy desarrollada que afecta a nuestros estados de ánimo, la felicidad exigiría ser invulnerables. Disfrutar de una situación en la que no te puede pasar nada malo ni negativo. En que sólo puedes acumular bienes y buenas experiencias. Y está de más que diga que una situación así es completamente incompatible con la naturaleza humana. Dicho de otro modo: la única situación en la que puedo imaginar a un hombre feliz es una situación inalcanzable para cualquier hombre (por afortunado o poderoso que sea: quizá es más inalcanzable cuanto más afortunado y poderoso, porque tendrá más que perder), de manera que me parece incompatible ser humano y ser feliz.

Cuando se tocan estos temas relacionados con la satisfacción y la realización y el bienestar (que son nombres más atenuados para la felicidad), siempre he preferido hablar de alegría.

Desde mi punto de vista, la alegría es un estado perfectamente compatible con nuestra naturaleza transitoria, precisamente porque la alegría es también así: viene un rato y se va, es imposible de retener. Yo puedo ir a dar una conferencia y sentir la alegría de estar rodeado de personas amables que me escuchan y me gratifican con su interés. Si quisiera ser feliz me amargaría imaginar que cuando termine, en unas horas, volveré a estar solo en casa sin nadie que me escuche, y me entrarían unas melancolías tremendas. Pero como lo que yo persigo es la alegría, y a nadie se le ocurre ser alegre de manera ininterrumpida, entonces saboreo y disfruto de este momento tan agradable en compañía, y no me atormento pensando en el momento en que se haya terminado.

A la alegría no la perjudica ser transitoria, porque asume esta condición efímera, de emoción que va y vuelve, como un rasgo definitorio. Para ello, si bien la búsqueda de la felicidad se me antoja un proyecto un tanto excesivo para unos pobres humanos mortales e inconstantes como nosotros, la alegría sí me parece un objetivo digno de perseguirse y defenderse. Algo que podemos exigirnos en nuestra condición de pobres mortales.

Éste es el motivo por el que siempre he perseguido la alegría. Y esta persecución supone centrarse mucho más en lo que tienes y sientes que en lo que no tienes y no sientes. Si te gusta la vida, al final disfrutas más incluso de algo que no excluye el sufrimiento y el dolor, que ante la expectativa de no sentir nada que se abre con la muerte. Hay un diálogo de Shakespeare en El rey Lear que viene a decir lo mismo. Un personaje se lamenta: «Esto es lo peor que podría ocurrirme», y otro le responde: «Lo peor no ha llegado mientras podamos aún decir “Lo peor es esto”». Es mucho peor cuando no puedes decir nada ya, eso seguro.

Alexander Herzen, el gran escritor ruso, tuvo una vida complicada, de idas y venidas involuntarias, porque cada poco tiempo los hombres de zar le exiliaban un ratito a Siberia por sus ideas liberales, por su activismo, por difundir rumores… o ideas. Por lo que se les ocurriera a los inquisidores. Un día, Herzen, pobre como una rata, iba dentro de un trenecito, adentrándose entre la nieve, con un tiempo horroroso, entre aullidos de lobos, en dirección al destierro. Vamos, que el hombre no estaba muy contento. A su lado iba una viejecita y Herzen, para entablar conversación o desahogarse un poco, le dice: «Qué tiempo más horrible». Y la viejecita le responde: «Bueno, peor sería que no hubiese ninguno».

Es posible que ése sea el gran poder transformador de la alegría: afirmar que el peor de los mundos y la peor de las vidas será siempre la que no existe. Y que es mejor que el mundo y nosotros estemos vivos, sea bueno o malo el tiempo que nos toca atravesar.

Fernando Savater, “Epicuro y tres más”, Muchas felicidades. Tres visiones y más de la idea de felicidad, Ariel, Barna 2014