Cuando se trata de la felicidad parece justo y pertinente que nos centremos en Epicuro, pues ningún otro pensador ha reflexionado con tanta intensidad y dedicación sobre ese tema.

No sólo se trata de uno de los grandes filósofos del mundo griego, sino también de un pensador que se ocupó con mucho detalle de estudiar qué era y en qué consistía la felicidad.

Muchos filósofos de su tiempo (y también de épocas posteriores) se han interrogado sobre el mundo que les rodea. Ya sea sobre la naturaleza (el mundo, los astros, la materia, el movimiento) o sobre la sociedad (la naturaleza del poder, la política, el Estado, la república o la organización social). Algunos de estos filósofos, como Aristóteles o Platón, son tan completos y curiosos que se preguntan por todos estos asuntos y por otra docena más. Epicuro pertenece a una clase de filósofos que se centraron en pensar y dar lecciones sobre cómo vivir mejor, quese dedicaron a pensar acerca de la alegría y el placer, el dolor y la tristeza que soporta cada individuo.

A Epicuro le envuelve cierta aura de simpatía, sobre todo en nuestra modernidad hedonista, pero era más bien un hombre intransigente con el resto de los filósofos: se burlaba de Platón, censuraba a Aristóteles, no se tomaba demasiado en serio a los maestros estoicos… Entre otras cosas, les acusaba a todos ellos de complicar en exceso sus filosofías, de dar respuestas demasiado elaboradas a problemas artificiales. Para Epicurolo importante en esta vida es vivirla bien, intentar durante los años que pasamos aquí ser lo más felices que podamos.

Pero no hay que perder de vista que la idea de «felicidad» que maneja Epicuro está privada del halo enfático y glorioso que envuelve a ciertas interpretaciones triunfalistas de la felicidad. La felicidad no es expansionista, se alcanza mediante un proceso de reducción, en ningún caso de ampliación. Nunca es la meta final de una serie inacabable de triunfos y consecuciones.

De hecho, lo que nos hace sentir desgraciados es permitir que los deseos crezcan demasiado en nuestra imaginación. La imaginación es una facultad sin límite que tiende a desbordarse cuando algo le parece bueno. Y como es imposible disfrutar de manera continua e indefinida de todo, cuando damos rienda suelta a la imaginación y la dejamos tomar el control de nuestros deseos, nos abocamos a vivir insatisfechos.

Para reducir nuestros deseos, Epicurodistingue entre tres clases de apetencias. En primer lugar, encontramos aquellos deseos que son naturales y necesarios, es decir, aquellos que nos vienen impuestos como meta por nuestra naturaleza humana y que además debemos satisfacer si no queremos morir. Se trata de una suerte de peaje que la vida se cobra por vivirla: comer, dormir, beber…

En segundo lugar, Epicuro señala una clase de deseos cuya raíz también es natural pero que podemos pasarnos sin satisfacerlos, pues no vamos a morir si los desatendemos. Entre esta segunda clase de deseos estaría el sexo. Y, en tercer lugar, encontramos una enorme y variada serie de deseos que no son ni naturales ni necesarios: ni depende de su satisfacción nuestra supervivencia, ni nos vienen impuestos por el hecho de haber nacido humanos. Y pese a su menor relevancia, son los que más tiempo nos entretienen y nos ocupan la cabeza.

Epicuro se da cuenta de que esta tercera clase de deseos son proyecciones aumentadas sobre las necesidades naturales. Si lo pensamos bien, los deseos naturales provienen de una necesidad física que deja de dar la lata cuando está satisfecha: el estómago no se queja cuando lo hemos alimentado, cuando se ha «cubierto la necesidad» de la que nace el deseo.

Por el contrario, los deseos innecesarios y no naturales son ilimitados porque su base es menos física que imaginativa. No está en una carencia, sino en un impulso a tener más. Esto se aprecia bien con el deseo de comer: si tienes hambre debería bastar con un poco de pan y queso. Pero la imaginación puede complicar ese deseo y anhelar alimentos más frescos o insólitos, cocciones elaboradísimas, condimentos exóticos… Y como este deseo es infinito (tan infinito y renovable que, en sus atracones, los romanos se provocaban el vómito para no dejar de comer) y puede adoptar de manera casi instantánea nuevas formas, no vamos a poder satisfacerlo nunca. Por mucho y muy bien que comamos, siempre va a quedar un remanente de insatisfacción.

Lo mismo pasa con la sed. Después de beber agua la sed queda saciada, pero si damos rienda suelta a la imaginación, a la sed imaginaria, podemos empezar a desear beber el agua en una copa, después desear que la copa sea de oro, después que en lugar de agua sea vino, y que en lugar del vinacho que venden en el supermercado y se ajusta a nuestra economía sea de una cosecha excelente; y después, que en lugar de beberlo yo solo, lo haga acompañado de amigos, y después por decenas de personas que me jalean y admiran mi gusto y estilo bebiendo…

Uno puede creer que la felicidad radicaría en satisfacer esta clase de deseos cada vez mayores y cambiantes, pero lo cierto es que a Epicuro no le interesa esta clase de felicidad. Pues a diferencia de la infelicidad que generan los deseos naturales (y que se pasa cuando uno le pone el accesible remedio natural que le corresponde), la infelicidad de los deseos innecesarios una vez puesta en marcha no hay quien la frene, y nos colma de inquietud.

Epicuro se pasó la vida enseñando cómo ser feliz, y situó la felicidad en el placer. Una idea molesta, pues son poquísimas las filosofías que han sido más calumniadas intelectualmente y perseguidas físicamente que la de Epicuro y sus seguidores, precisamente por su apología de eso que todos buscamos y nadie reconoce apetecer: el placer.

Incluso se les acusó, no sólo al maestro, sino a la escuela entera, de ser unos animales: «Ahí van en rebaño los cerdos de Epicuro». Y toda esa agresividad se justifica porque Epicuro considera que el nervio de satisfacción de la vida está situado en el placer, una idea que pone muy nerviosa a mucha gente, pese a que la mayoría de los críticos ni siquiera se han molestado en entender qué clase de placer preconiza y le interesa a otro griego.

Está claro que a Epicuro no le interesan los placeres que van asociados a los deseos innecesarios y que alimenta la versión más glotona de nuestra imaginación. Al contrario, los placeres que contempla como más valiosos para la vida y la felicidad son algunos de los más sencillos, menos agresivos y más juiciosamente moderados que la filosofía ha dispuesto nunca como horizonte vital.

Si nos ponemos a pensar en los placeres que recomienda, vemos que sobresale por encima de todos la amistad. El pináculo de la satisfacción vendría a ser el de estarse sentado a la sombra de una parra charlando con los amigos: ésa sería la felicidad. No es que Epicuroreconozca exclusivamente los placeres de la conversación y del intelecto, y desdeñe otros placeres más sensoriales. Todo lo que proviene de los sentidos es muy importante para él, pero con un enfoque distinto del que le damos nosotros.

Epicuro valora los placeres en reposo, valora el placer que viene después de la satisfacción del deseo. Mientras que nosotros, por el contrario, tenemos una concepción y una perspectiva activa del placer: lo placentero es la actividad con la que saciamos el deseo. El placer de comer se da cuando estamos comiendo, y cuando terminamos de comer, nos decimos: «Hay que ver qué lástima, ya se ha acabado». Para Epicurola satisfacción del deseo no es completamente placentera porque viene azuzada por una necesidad: cuando estamos azacanados con el bocadillo, no tenemos tiempo ni estamos en la disposición correcta para saborear el placer. El placer se desprende cuando la necesidad nos ha dejado de incordiar. Uno disfruta cuando se calma el acicate del hambre, cuando se pasa el sufrimiento de la sed, cuando resolvemos ese problema, cuando ya pasó, y podemos charlar o pensar tranquilamente.

Se dice en este sentido que el placer al que aspira Epicuro sería «catastemático». Ésta es una palabra que originariamente quería decir «organización» o «sistema», pero que en el contexto en el que la usa el griego la entendemos como una clase de placer que no valoramos por su intensidad, sino por la ausencia de dolores, molestias o turbación. Para Epicuro el placer es indolente, en el sentido literal de la palabra, algo así como un sinónimo de indoloro. Lo placentero impera en nuestro organismo cuando no tenemos hambre ni sed, ni calor ni frío excesivo… Cuando hemos satisfecho las necesidades y las urgencias.

Si uno escucha sólo el cuerpo, cuando termina de comer el bocadillo de queso puede disfrutar de la merecida satisfacción, decir: «Qué bien que me he quedado». Por el contrario, si soltamos las riendas de la imaginación, enseguida pensamos: «Hubiera preferido que el bocadillo fuese de jamón del bueno» o «Pues ahora me tomaría un postre». Esta tendencia a prolongar indefinidamente la actividad es contraria a todo lo que piensa y recomienda Epicuro sobre el placer.

Esta imaginación omnívora que cada vez quiere más ha sido característica de muchas épocas históricas y me parece que también predomina en la nuestra. Hace unos años en Estados Unidos se repetía mucho una frase que supongo que también debía de circular en el resto del mundo, y que decía: «Nunca se es lo bastante rico, nunca se está lo bastante delgado y nunca se sale lo suficiente en televisión». Estos tres deseos se pueden reducir a uno sólo: «Nunca es suficiente», lo que nos sitúa en el polo opuesto de las recomendaciones de Epicuro. Y es que si dejas volar a tu imaginación, nada te parecerá nunca suficiente: siempre puedes imaginar algo un poco más intenso, más grande, mejor.

Alguien puede acumular una cantidad de dinero tan exorbitante, que sabe perfectamente que no se la va a poder gastar en toda su vida, por mucho que se aplique en el despilfarro. Y en lugar de quedarse satisfecho y descansar, le ves urdiendo nuevas jugarretas para aumentar el patrimonio. Uno diría: «¡Ya está bien, hombre, ya tienes suficiente!». Y no, qué va a estar. Mientras corremos detrás de la imaginación no va a estar nunca, no habrá meta, porque la imaginación nunca se calma. El deseo se calma cuando lo alimenta la necesidad, porque la necesidad es concreta: tengo frío y, si me abrigo o me tomo un café calentito, sacaré ese frío de mi cuerpo y ya no lo tendré. Mientras que la imaginación es inconcreta e infinita, de manera que el anhelo, la inquietud y esa sensación tan perturbadora y molesta de que nos falta algo no se apagan nunca.

La imaginación no sólo alienta el deseo de acumular bienes materiales, también desea de manera voraz e insaciable aparentar, acumular reconocimiento. Sin ir más lejos, yo sé perfectamente que las listas de libros más vendidos están trucadas, y que además de ser mentira son una trivialidad, por no decir una estupidez. Pues bien, en cuanto veo una en un suplemento, si coincide con un momento en que he publicado libro, y sé que está distribuido ya en las librerías, me apresuro a buscarme y a ver dónde estoy. ¡Es una cosa increíble! Y no hablemos de cuando se te acerca un colega o un conocido que sabes a ciencia cierta que es un cretino despreciable y te dice: «Vaya, Fernando, qué bueno es tu libro». Pues bien, aunque su criterio te importe un pimiento y el tío te parezca un mamarracho despreciable no puedes evitar alegrarte. A veces pienso que si la persona más repugnante que conozco halagase mi trabajo, me daría una satisfacción parecida (bueno, digamos que no demasiado inferior) a la de ver cómo Aristóteles se levanta de la tumba para decirme que soy un escritor magnífico.

Se trata de anécdotas sin importancia, pero si no tomas medidas, te ves metido sin demora en un bucle fatal. Los halagos se calman, y enseguida esperas encontrarte con otro que te alabe, que te acaricie, que te pondere favorablemente, que te dé lo que sea para ensalzar el hambre de elogios de tu alma. Y este bucle se puede instaurar en cualquier ámbito: si se diera el caso de que un día tienes todo lo que el año pasado podías anhelar para disponer de una buena vida, el diablo de la imaginación se pone en marcha y te dice: «Bueno, sí, está bien, pero ¿era esto?, ¿ya no hay nada más para mí?». Nos ponemos inmediatamente a buscar ese algo mejor que vemos reflejado en la imaginación y empezamos a despreciar lo que ya hemos conseguido, y de lo que nos cansamos antes de haber empezado a disfrutarlo. «He conseguido este coche, pero ¿no sería mejor aquél?» «Tengo esta casa que tanto me ha costado, pero ¿no viviría mejor en una más grande o mejor situada o con dos pisos, y con tres baños, y…?»

Cuando nos instalamos en esta manera de pensar (y no es sencillo moverse a contracorriente de una inercia que domina casi por completo la vida social), las vísperas de conseguir algo son jornadas más felices que el día que las conseguimos. Es mucho más interesante el viernes, cuando te puedes imaginar de mil y una maneras distintas cuánto y cómo te vas a divertir el sábado por la noche, que la noche del sábado donde todo ese seductor despliegue de la fantasía se concreta en una fiesta que no puede dar más de sí.

Schopenhauer decía que el dinero era felicidad abstracta. Y la verdad es que esa cualidad abstracta es lo mejor que tiene el dinero. El dinero es una felicidad suspendida, una promesa de felicidad que todavía no se ha invertido en nada. Si tienes un millón en el banco, tienes todas esas posibilidades de felicidad abiertas, puedes transformarlas con la imaginación en cientos de cosas apetecibles. Pero en cuanto te compras el yate o el chalet con doble piscina, la intensidad y la emoción descienden, no sólo porque con el yate vienen los problemas concretos y propios de ser el propietario de un barco (en los que rara vez piensas cuando te imaginas como un capitán en alta mar), sino porque las posibilidades ya se han reducido, y la imaginación se queda sin el campo de juego que le daba el dinero en el banco, susceptible de transformarse en cualquier cosa.

A los avaros se les critica mucho, y posiblemente con razón, pero a mí me parece que son los que más disfrutan realmente del dinero. Disfrutan de la posibilidad permanentemente abierta, nunca realizada, de gastar el dinero. Igual es verdad que se mueren de ganas de gastárselo de una vez, pero son esas ganas las que les hacen disfrutar de verdad. Su placer se alimenta de la expectativa de felicidad y sólo de ella.

A Epicuro todas estas trampas de la imaginación le parecen cosa de locos. Para él está claro que el deseo tiene que calmarse en algún momento, porque ni se puede almorzar veinte veces seguidas ni practicar sexo veinte veces al día. A él lo que le interesa es el momento después de la satisfacción del deseo. Al «nunca es suficiente» en el que de alguna manera estamos instalados (por imposición o por gusto, da igual), Epicuro opone un liberador: «¡Ya está!». Éste «ya está» es lo que de verdad le parece beneficioso y placentero. Ésa es la felicidad, la ausencia de apuros y molestias hasta la próxima ocasión en que la naturaleza nos tire de las orejas para buscar alimento y bebida.

El contraste entre estas dos maneras de entender la felicidad y de tratar el deseo, que dibujan dos modelos de vivir bastante distintos, queda bien retratada en una anécdota referida a la Grecia antigua que cuenta el encuentro entre el filósofo Cineas y el rey Pirro. Cineas no era propiamente un seguidor de Epicuro, sino que pertenecía a la escuela de los cínicos, pero ya se sabe que a los cínicos, cuando se relajan y empiezan a sentirse algo más cómodos en la sociedad, les sale un ramalazo epicúreo. Mientras que Pirro era un rey persa, un gran estratega militar y un conquistador temible, que llegó a poner en jaque al Imperio romano.

A estos dos hombres tan distintos entre sí la anécdota los sitúa en el jardín del filósofo, donde el rey, siguiendo una costumbre propia de su tiempo, acudía para refrescar la mente, instruirse o desahogarse. El caso es que aquel día Pirro llega armado hasta los dientes y hecho literalmente una fiera, para decirle a Cineas que viene a despedirse porque se va a la guerra, y no para defenderse de uno de esos enemigos que periódicamente amenazan las fronteras de su reino, sino para conquistar nuevos dominios.

Cineas le dice que eso de «ir a la guerra» es muy general y le pide que concrete hacia dónde se dirige. Pirro responde que va a Grecia, que pasará por Atenas y que pretende conquistar todo lo que sea conquistable en aquellas tierras. Y Cineas, sin inmutarse, le pregunta: «¿Y después?». Pirro responde que, cuando todo aquel territorio sea suyo, se lanzará hacia la Magna Grecia, hacia Sicilia e Italia. Cineas le escucha y le pregunta: «¿Y después?». Pirro le responde que después dirigirá las tropas hacia tierras desconocidas, surcando mares que todavía no tienen nombre. Cineas le pregunta: «¿Y luego?». Pirro le responde que entonces podrá decir que todo el mundo es suyo. Y Cineas le mira cara a cara, sonriendo un segundo, y le pregunta: «¿Y después?». Y Pirro responde: «Entonces descansaré». A lo que Cineas le responde: «Ah, bueno, pues si a fin de cuentas de lo que se trataba era de descansar, ¿para qué tanto trajín y tantas molestias si te puedes sentar aquí conmigo en el jardín y descansar juntos desde ahora mismo?».

La anécdota recoge bien el espíritu de Epicuro: «¿Para qué tomarnos tantas molestias si para satisfacer el hambre igual nos vale un mendrugo de pan que podemos conseguir sin una décima parte del esfuerzo que supone organizar un banquete?». Si en la vida te mueves detrás de la imaginación como el rey Pirro nada te parecerá suficiente, ni siquiera la conquista de Atenas o de Roma; en cuanto pongas el pie en un sitio vas a querer hundirlo un metro más adelante, y con esta actitud vital te abonas a una insatisfacción continua.

Epicuro nos diría que es más razonable delimitar con precisión las metas finales de nuestra vida, y darles un contenido realista que esté al alcance de nuestras condiciones y posibilidades. Porque si sabes lo que quieres, y si lo que quieres es llevar una vida sosegada, sin perturbaciones ni inquietudes, una vida basada en la tolerancia y en la moderación, todo lo que necesitas entonces es ejercitar la templanza y cultivar la amistad con hombres de tu mismo ánimo. Si eres un hombre templado y tienes buenos amigos, entonces no necesitas nada más para saborear una vida cumplida y satisfecha.

Si aprendes bien esta lección, si te la crees de verdad y la haces tuya, entonces mantendrás la imaginación bajo control, no te dejarás llevar por ella. En lugar de soñar en conquistas que agotarán tu vida y muy probablemente te amarguen, te sentarás al lado de Cineas en su jardín, para vivir tranquilo. Así es como yo entiendo la idea que tiene Epicurosobre la vida feliz.

Nuestro mundo se ha alejado mucho del mundo de Epicuro. Se ha hecho más grande, más activo, más romántico, más insaciable e incansable. Es un mundo que a veces nos parece infinito, una palabra que a los griegos no les gustaba nada, pues les evocaba desorden, exceso y monstruosidad. Se trata de un mundo donde se nos dice que «si queremos, podemos» y donde se nos reta a «atrevernos a soñar», eso cuando no se nos presenta como un imperativo: «hay que poder», «hay que soñar», «si sueñas, puedes», «si quieres, puedes». Pues Epicuro se opondría a todos estos pensamientos agresivos, propios de una mentalidad conquistadora, alocadamente militar.

Y es que su mundo era muy diferente, su «jardín», allí donde vivía, escribía y filosofaba con colegas y discípulos, era un mundo reducido, un microcosmos. Cicerón, cuando visita el jardín después de la muerte de Epicuro, se asombra de lo pequeñito que es, y supongo que a nosotros todavía nos hubiese parecido más diminuto todavía. Porque de lo que se trataba era de encontrar un espacio suficiente para pasar el rato con unos amigos, entre los que se admitía a toda clase de gente, pobres, mujeres, esclavos, siempre que tuviesen ánimo abierto para conversar.

Lo que más nos choca a nosotros es que ese jardín estaba retirado de la vida pública, que Epicuro les pedía a sus seguidores que abandonasen la sociedad y las responsabilidades políticas. Pero hay que entender que nuestro filósofo vivió en Atenas durante una época tormentosa, donde las guerras y los caciques fueron destruyendo la democracia en la que sí pudieron participar como ciudadanos libres Sócrates o Platón, y como teórico Aristóteles, que por ser meteco no tenía derecho a voto. En tiempos de Epicuro, el espacio público destinado al ejercicio de la política estaba tan deteriorado que, en un ejemplo de contención realista, el pensador se dijo: «Se acabó, aquí no hay nada que hacer». Se privó de esforzarse en imaginar un mundo mejor que el real, no gastó ni una gota de sudor intelectual en pensar una disposición política utópica que solucionase los problemas. Se limitó a su jardín, que puede interpretarse como la parte que él podía controlar de su vida, es decir, a las relaciones y a la amistad con otros que mereciesen la pena, con otros parecidos a él.

Pero eso no significa que la filosofía de Epicuro sea asocial. La vida feliz que él propone es social, pero reducida a unos pocos. Las banderas, los deseos desbordantes, las identidades que pretenden englobar a miles de personas, todo eso no le interesó nada. Y ésa es una renuncia que a muchos de nosotros nos puede parecer rara, aunque «pasar de la política» es una opción que se ha escuchado mucho en nuestra sociedad, al menos de labios para afuera.

Hasta aquí lo que yo puedo contar sobre Epicuro. Si se me pregunta por el contenido de la felicidad, por cómo se consigue ser feliz o por qué es la felicidad en nuestro mundo moderno, pues aquí ya me repliego. La felicidad tiene la dimensión de un monoplaza: no se puede estar de copiloto al lado del que conduce para aprender sus gestos y luego repetirlos con la misma eficacia. Cada individuo tiene que buscar su felicidad, y yo no tengo ni idea de lo que puede hacer feliz a los demás. En este asunto tan delicado y donde es tan sencillo dar consejos torcidos o inservibles, me gusta aplicar el principio de Bernard Shaw cuando decía (burlándose de un famoso precepto cristiano): «No hagas a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, ellos pueden tener gustos diferentes».

En nuestro mundo moderno, que como ya he sugerido es bien distinto al de Epicuro, la felicidad quizá estaría relacionada con alcanzar un estado invulnerable. Un estado no sólo donde nadie nos pudiera hacer daño, sino también donde fuese imposible perder lo que hemos conseguido, lo que más nos gusta y amamos.

Lo que perjudica mucho nuestra felicidad y nos impide decir: «Pues, sí, soy feliz» es imaginar que podemos perder ese bien supremo. Y como se trata en este caso concreto de una «imaginación» que no es caprichosa, sino que responde a una certeza inevitable, porque tarde o temprano lo vamos a perder todo, el asunto de ser feliz se complica mucho.

Es complicado ser feliz cuando amas a alguien porque piensas que lo puedes perder y sabes que un día lo perderás. Es difícil ser completamente feliz con tus hijos por mucho que los quieras, porque sabes que pueden enfermar, caer en desgracia, sabes que incluso pueden morir antes que tú. Sabes que en cualquier momento tu situación puede empeorar. Todos hemos tenido la experiencia de estar pasando una mañana o una tarde estupendamente y empezar a dolernos de algo o que nos llegue, sin aviso, sin que lo intuyésemos, una noticia terrible que lo perturba todo.

Como somos criaturas con una imaginación muy desarrollada que afecta a nuestros estados de ánimo, la felicidad exigiría ser invulnerables. Disfrutar de una situación en la que no te puede pasar nada malo ni negativo. En que sólo puedes acumular bienes y buenas experiencias. Y está de más que diga que una situación así es completamente incompatible con la naturaleza humana. Dicho de otro modo: la única situación en la que puedo imaginar a un hombre feliz es una situación inalcanzable para cualquier hombre (por afortunado o poderoso que sea: quizá es más inalcanzable cuanto más afortunado y poderoso, porque tendrá más que perder), de manera que me parece incompatible ser humano y ser feliz.

Cuando se tocan estos temas relacionados con la satisfacción y la realización y el bienestar (que son nombres más atenuados para la felicidad), siempre he preferido hablar de alegría.

Desde mi punto de vista, la alegría es un estado perfectamente compatible con nuestra naturaleza transitoria, precisamente porque la alegría es también así: viene un rato y se va, es imposible de retener. Yo puedo ir a dar una conferencia y sentir la alegría de estar rodeado de personas amables que me escuchan y me gratifican con su interés. Si quisiera ser feliz me amargaría imaginar que cuando termine, en unas horas, volveré a estar solo en casa sin nadie que me escuche, y me entrarían unas melancolías tremendas. Pero como lo que yo persigo es la alegría, y a nadie se le ocurre ser alegre de manera ininterrumpida, entonces saboreo y disfruto de este momento tan agradable en compañía, y no me atormento pensando en el momento en que se haya terminado.

A la alegría no la perjudica ser transitoria, porque asume esta condición efímera, de emoción que va y vuelve, como un rasgo definitorio. Para ello, si bien la búsqueda de la felicidad se me antoja un proyecto un tanto excesivo para unos pobres humanos mortales e inconstantes como nosotros, la alegría sí me parece un objetivo digno de perseguirse y defenderse. Algo que podemos exigirnos en nuestra condición de pobres mortales.

Éste es el motivo por el que siempre he perseguido la alegría. Y esta persecución supone centrarse mucho más en lo que tienes y sientes que en lo que no tienes y no sientes. Si te gusta la vida, al final disfrutas más incluso de algo que no excluye el sufrimiento y el dolor, que ante la expectativa de no sentir nada que se abre con la muerte. Hay un diálogo de Shakespeare en El rey Lear que viene a decir lo mismo. Un personaje se lamenta: «Esto es lo peor que podría ocurrirme», y otro le responde: «Lo peor no ha llegado mientras podamos aún decir “Lo peor es esto”». Es mucho peor cuando no puedes decir nada ya, eso seguro.

Alexander Herzen, el gran escritor ruso, tuvo una vida complicada, de idas y venidas involuntarias, porque cada poco tiempo los hombres de zar le exiliaban un ratito a Siberia por sus ideas liberales, por su activismo, por difundir rumores… o ideas. Por lo que se les ocurriera a los inquisidores. Un día, Herzen, pobre como una rata, iba dentro de un trenecito, adentrándose entre la nieve, con un tiempo horroroso, entre aullidos de lobos, en dirección al destierro. Vamos, que el hombre no estaba muy contento. A su lado iba una viejecita y Herzen, para entablar conversación o desahogarse un poco, le dice: «Qué tiempo más horrible». Y la viejecita le responde: «Bueno, peor sería que no hubiese ninguno».

Es posible que ése sea el gran poder transformador de la alegría: afirmar que el peor de los mundos y la peor de las vidas será siempre la que no existe. Y que es mejor que el mundo y nosotros estemos vivos, sea bueno o malo el tiempo que nos toca atravesar.

Fernando Savater, “Epicuro y tres más”, Muchas felicidades. Tres visiones y más de la idea de felicidad, Ariel, Barna 2014

Vivimos en la fragmentación, una dispersión existencial que hace que entre nosotros la vida y la muerte pasen aproximadamente al campo de la utopía, lograda con efectos especiales. Demasiado vivos, interactivos y narcisistas, para morir. Demasiado muertos para vivir. Flotamos en un estado intermedio que se ha prohibido casi todo lo traumático en las vidas reales. De ahí esta flexibilidad cadavérica que nos define. De ahí asimismo el prestigio del espectáculo y todas las formas del

live, poniendo un simulacro de sangre donde queda poco más que la linfa de lo social.

A cambio de nuestra incapacidad para morir, tenemos el espectáculo diario de la muerte de los otros. Tanto en el caso del hincha de fútbol arrojado al Manzanares, como en el del reciente atentado de París, es difícil no ver en la repetición morbosa que los medios realizan de las

mejores escenas, en la expectación y en el índice de audiencia, así como en los corolarios políticos adoptados, que en todo ese despliegue se está, por encima de todo,

celebrando algo. En el corazón de Europa, por fin ocurre un acontecimiento que resulta verdaderamente emocionante. Algunos mueren para que millones se sientan vivos, al borde incluso de las lágrimas: "tres días que conmovieron a Francia".

Todos somos... Esta sociedad sólo puede sentirse a sí misma, como comunidad, frente al horror externo y la barbarie de los otros. Al fin entonces se produce la

unidad, gracias a unas víctimas y unos verdugos sin los que no podríamos vivir, pues nos apartan por unos días "todo aquello que nos divide" (Hollande). Y esto en una sociedad basada en la más feroz división, donde hasta la clase política, fuera de estos momentos estelares, se pasa el día insultándose mutuamente.

Volvamos entonces al tedio cotidiano y pensemos en esta necesidad compulsiva de compartir, de comentar hasta el infinito cualquier chorrada de las mil que nos llegan a diario. Pensemos en la incapacidad patológica que la gente tiene de

callarse. En resumen, de aceptar una momentánea suspensión de los soportes, la invisibilidad que pone en crisis nuestro dogma del reconocimiento. Las constantes pruebas mediáticas de existencia que hemos de dar a diario (en efecto, dudamos de ella) nos impiden pararnos a hacer una evaluación de nuestra vida y tomar una decisión. Pero fíjense que esta impotencia para lo trágico es también lo que hace tan escasa, tan forzada y enlatada (por no decir pueril) la comedia.

Un tema, y otro, y otro. La fragmentación informativa ha penetrado hasta los huesos, lo que hace difícil vivir y morir. La democracia

psicopolítica significa que cada uno es un rey, aunque esto incluya el maltrato. Razón por la cual, dicho sea de paso, la diferencia entre monarquía y república es banal. Lo que implica también que el narcisismo ha de ser asistido, hasta el final, por una corte de bufones, príncipes y sirvientes.

Igual que la continua sexualidad inducida hace improbable el erotismo, el espectáculo morboso de los medios hace casi imposible la muerte, natural o decidida. Y pensándolo bien, en cualquier mundo posible, ¿habría algo más

natural que el suicidio, sea de un golpe o a plazos? Un último homenaje a Philip S. Hoffman: en muchas muertes es difícil discernir la voluntad del accidente. La duda pertenece a la soberanía del que ha partido, recubierta por la piedad familiar.

Salvo excepciones, la verdad es que nosotros no podemos dar la vida por nada. Tampoco acaso por la vida. ¿Ya sólo eso, no sería

terrorista para nuestra mentalidad tecnológicamente correcta? Razón por la cual dejamos el creer "hasta la muerte" en algo para lo que llamamos fundamentalismo, sea doméstico o mundial. Nosotros sólo podemos ser asesinos a distancia, a través de nuestras unidades de elite. Entonces, ¿somos también suicidas a distancia?

En todo caso, es normal que la prohibición social de desaparecer (no por implícita menos imperativa) haga brutal el paso al acto de un individuo que decide por fin acabar con esta vida continuamente aplazada, con esta muerte consensuada. Nuestra incapacidad congénita para la ruptura, dejando que todo se encharque en décimas versiones (de los Rolling Stones a Harry Potter) obliga a que por fin, cuando la ruptura llega, sea antes grotesca que trágica. Amy Winehouse pudo al menos autodestruirse. M. Jackson hace mucho que había perdido esa oportunidad; sólo le quedaba un óbito clínico.

Así pues, como penúltima conclusión, nos queda otra idea divertida. Después de la muerte del arte, de la muerte del hombre y del fin de la historia, ¿asistimos también a una muerte de la muerte misma? ¿Vivimos gracias al suicidio del suicidio? De ser esto así, es posible que el mismísimo cambio climático sea el producto de un ambiente

climatizado, una atmósfera emponzoñada por una voluntad de confort letal, aaunque incluya su dosis de crisis. La humanidad del Primer Mundo habría olvidado lo que es una vida mortal, la posibilidad de que la muerte sea algo más que un dato estadístico.

Nuestro nihilismo, este integrismo social del vacío, comienza por la muerte misma. Esto hará que nuestras mil formas de suicidio, también en vida, sea algo omnipresente y a la vez

sumergido. La primera droga, la primera adicción es compartir, comentar. Pero un sujeto sin allende no puede

sentir su vida, de ahí que haya de evaluarla continuamente. Esto lleva, no a la muerte, sino a la desaparición estadística por catatonia interactiva. Al inválido equipado que somos le está incluso vedada una decisión soberana como el suicidio. Es posible entonces que por cada suicida haya (otra vez las odiosas cifras) millones de muertos en vida.

¿Estamos al fin en la eternidad de la niebla, una pantalla total (y en

nieve) de todas las conexiones? Un ser así de

iluminado no puede morir, puesto que jamás ha estado vivo. Propiamente hablando, no puede terminar porque tampoco ha comenzado: desde que tiene uso de razón espera una próxima entrega. Parálisis conectada que impide tomar ninguna decisión, ese salto mortal por el cual un ser se deja tomar por el vértigo de lo único que es vivir.

Naturalmente, toda esta interpretación es exagerada y absurda, además de inmoral. Pero está basada en un historia real, igual que nuestros telediarios. Si no saben de qué se está hablando en ella, no se angustien. Pronto lo sabrán.

Ignacio Castro Rey,

Notas sobre el suicidio (III), fronteraD, 10/05/2015

|

| Joaquim Amat-Piniella |

Decía

Montserrat Roig que fijándose en el cansancio terrible que había en

los ojos de

Joaquim Amat-Piniella comprendía algo de lo que tuvo que ser la experiencia de los campos alemanes.

Roig entrevistó largamente a Amat-Piniella a principios de los años setenta. En Internet se puede leer aquella conversación, y también puede escucharse la voz serena de aquel hombre al que le quedaba ya poco tiempo de vida, porque murió en 1974, apenas 30 años después de la liberación de Mauthausen.

La voz de Joaquim Amat-Piniellatiene una serenidad y una tristeza muy semejantes a las que hay en su mirada en las fotografías, y resulta muy familiar cuando uno ha leído su novela sobre el cautiverio,

K. L. Reich, que se publicó en catalán y castellano en los años sesenta, y que ahora ha vuelto a editar

Libros del Asteroide.

Amat-Piniella eligió escribir una novela en tercera persona, no un libro de memorias, de modo que la vida en el campo está contada a través de una pluralidad de perspectivas. Pero en la historia no parece que hubiera mucho espacio para la ficción, y la voz que cuenta, aunque transite de una conciencia a otra, tiene el mismo tono de confidencia personal y de cuidadoso testimonio que puede oírse en las cintas grabadas hace más de 40 años por Montserrat Roig.

En el prólogo de esta edición,

Ignacio Martínez de Pisón compara la impaciencia y la perseverancia testimonial de Amat-Piniella con las de

Primo Levi: Amat-Piniella escribió

K. L. Reich al mismo tiempo que

Levi escribía Si esto es un hombre, en 1946, los dos muy cerca todavía de lo vivido, con una decisión urgente de contarlo por escrito cuando la memoria era todavía exacta, cuando aún no había habido tiempo para que se difuminara la precisión de los hechos, la exactitud de las sensaciones y hasta de las palabras. Y a los dos les costó mucho encontrar lectores para lo que tanta urgencia tenían por contar. Si esto es un hombre se publicó sin éxito en una pequeña editorial. Se vendió tan poco que, cuando en 1966 la crecida del Arno inundó Florencia, quedó anegado el sótano en el que se guardaba desde hacía 20 años casi toda la tirada del libro. Amat-Piniella tuvo que lidiar no

solo con la indiferencia general

hacia el sufrimiento de las víctimas de los campos nazis, sino además con la censura franquista, con la atmósfera de sospecha que envolvía a un veterano del Ejército de la República; y quizás también con prejuicios ideológicos no muy distintos de los que dificultaron tanto al principio la publicación de

Si esto es un hombre.

En la izquierda italiana, de profunda hegemonía comunista, no despertaba simpatía un libro que no trataba de la persecución y la resistencia heroica de los alzados en armas contra el fascismo, sino de un proyecto de exterminio en el que bastaba ser judío para convertirse en víctima. La novela de Amat-Piniella tampoco ofrecía la épica indiscutible, la heroicidad tajante, la nítida división entre inocentes y culpables que suelen esperarse y hasta exigirse en esas historias, de ficción o no. Unos

7.500 republicanos españoles fueron deportados a Mauthausen, y uno de cada tres había muerto cuando llegó la liberación. Todos fueron víctimas por igual, pero entre ellos había, como en cualquier otro grupo humano, personas decentes y canallas, resistentes y chivatos, aprovechados, trepadores, vanidosos, gente hábil capaz de buscarse la vida en las peores circunstancias, hombres demolidos por el agotamiento y el hambre, aniquilados por el espectáculo diario de una crueldad inaudita.

Casi todos los personajes, españoles o no, de la novela de Amat-Piniella habitan en esa zona gris a la que dio nombre Primo Levi: la de los grados diversos de indignidad que un cautivo adoptaba para sobrevivir en medio de una maquinaria abrumadora destinada a la eliminación de los seres humanos, ni siquiera para salvarse, porque no había salvación posible, sino para aguantar un día más, para conseguir un plato extra de sopa o un mendrugo de pan. Lo que Levi dice explícitamente, Amat-Piniella lo muestra en las peripecias de su novela: el verdugo puede lograr, antes de la aniquilación, el envilecimiento de la víctima; pero cuando sucede ese envilecimiento el único culpable sigue siendo el verdugo, porque es él quien ha creado y quien regenta ese infierno.

Primo Levi cuenta siempre lo que ve con sus ojos, sus propias sensaciones, el fluir solitario de su conciencia. Amat-Piniella salta de una vida a otra, y eso le permite abarcar una parte de la variedad alucinatoria de los lugares y las situaciones en el campo, la gran colmena que es a la vez un matadero y una cadena de montaje, un modelo de planificación alemana y un manicomio. Vivir o morir es una macabra lotería. Tiritando de miedo y de frío y de hambre un grupo de presos rompe a reír a carcajadas porque uno de ellos ha resbalado y se ha caído de culo en el hielo. Ser barbero o electricista lo salva a uno de trabajar en la cantera de piedra y por lo tanto le asegura vivir un poco más. Por debajo de la rutina de los castigos, las ejecuciones, las marchas forzosas, el tenebrismo de las alambradas y el humo de los crematorios, bulle un submundo de estraperlo, de trapicheo y robo, de tráfico de favores, de gente que comercia con cualquier cosa, los dientes de oro de los recién ejecutados o los aguardientes clandestinos con que se emborrachan los presos bien situados, algunos de los cuales acuden a un sastre para que le añada una visera coqueta a su gorra o le arregle a medida el pantalón del uniforme rayado. Anarcosindicalistas y comunistas españoles recelan entre sí y se pelean en el campo como si todavía estuvieran en la Guerra Civil. Emili, el dibujante que es la mirada y la presencia más constante en la novela, encuentra un amparo transitorio para él mismo y para su amigo Francesc por un golpe de azar: un oficial de las SS ha visto uno de sus cuadernos y le encarga que le haga dibujos pornográficos.

Emili aspira, como el Amat-Piniella que llegó a Mauthausen con 26 años, a sobrevivir y a no perder la dignidad y a fijarse en todo. Ve las cosas desde la distancia de la timidez y el escepticismo, de un carácter poco propenso a los grandes desbordamientos colectivos. Está seguro de que los alemanes acabarán perdiendo la guerra, pero también de que eso tardará mucho en llegar: mientras tanto habrá que acostumbrarse al campo, pero solo lo justo para no morir, porque bastará un grado mayor de acomodación para mancharse de vileza o embrutecimiento. Del pasado de Emili, o de su amigo Francesc, o del peluquero Rubio, que aprovecha su puesto de privilegio para organizar una red de resistencia comunista, no se dice casi nada: en el campo se extingue hasta la memoria de la vida anterior. Lo que ve Emili en Mauthausen es lo que intuía Montserrat Roig 30 años después en los ojos de Joaquín Amat-Piniella: "La reclusión en el campo era una noche polar de duración desconocida; para adaptarse a ella era necesario ignorar la existencia de la luz".

Antonio Muñoz Molina,

Noche de Mauthausen, Babelia. El País, 09/01/2015

Llegiu també:

El catalán que explicó Mauthausen [ccaa.elpais.com]

|

| Michael Gazzaniga |

Siempre que hablamos de consciencia no podemos quitarnos de encima el significado de la palabra. Ser conscientes de algo significa que “alguien”, una determinada instancia o entidad actúa siempre como sujeto pasivo o activo del acto de ser consciente. Carecería de sentido decir que se es consciente de algo sin que alguien fuera consciente de ese algo. Una consciencia pura sin sujeto es un sinsentido. Así, no podemos prescindir del homúnculo, de un yo, de un agente receptor de la consciencia, a la vez que, al investigar el cerebro no encontramos nada, ningún módulo funcional que se encargue de tal tarea, del que pueda decirse que es el yo.

Cuando tenemos un robot que persigue con éxito la consecución de un objetivo, podemos hablar de él como un agente racional. Para conseguir sus objetivos, maneja información de su entorno de manera inteligente. Sin embargo, el robot no es consciente de nada. Por eso entendemos que el robot no tiene un yo, aunque con él hayamos demostrado que un agente puede poseer y usar información de modo lógico. Poseer información no es ser consciente de ella.

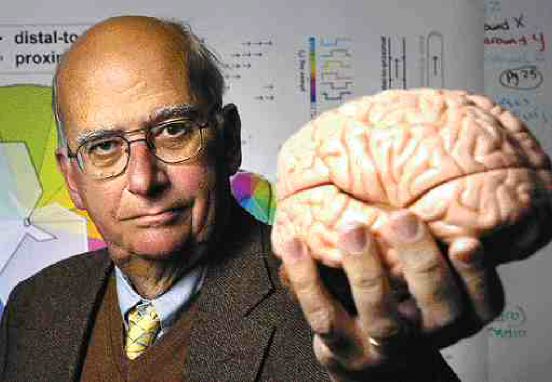

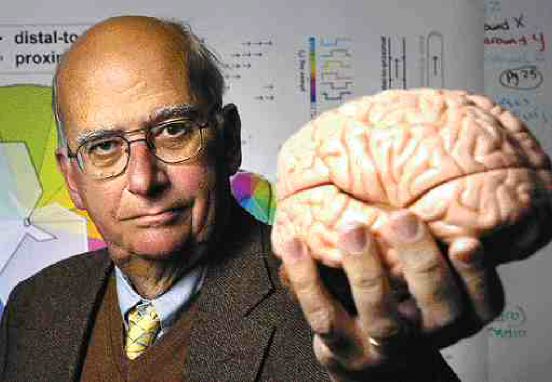

Unos experimentos que han arrojado algo de luz sobre el tema son los trabajos sobre hemisferios escindidos realizados por

Michael Gazzaniga. Pacientes con graves crisis epilépticas, mejoraban muy significativamente si se les practicaba una callosotomía, si se les cortaba en gran cúmulo de fibras nerviosas que conecta ambos hemisferios cerebrales. De primeras, lo curioso de la operación es que los pacientes salían de ella sin notar cambio alguno después de una cirugía muy agresiva. Se encontraban bien, mejor que nunca ya que sus ataques habían cesado, y no eran conscientes de tener el más mínimo problema. Sus habilidades cognitivas permanecían intactas y realizaban una vida de lo más normal. Pero

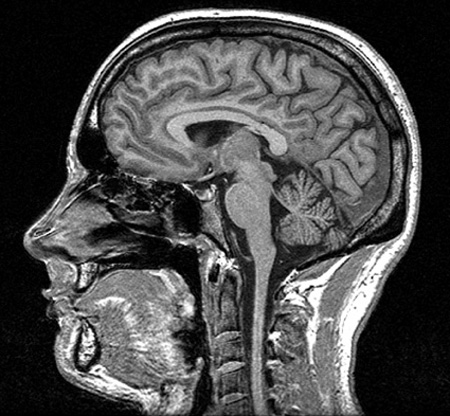

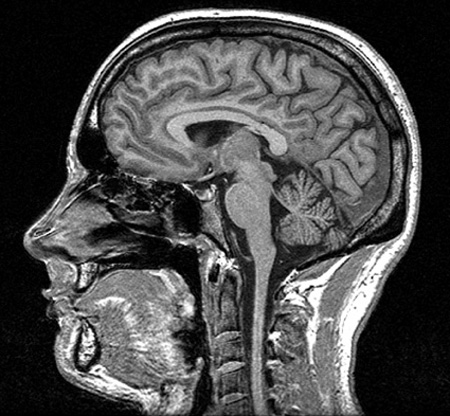

Gazzaniga no se conformó y decidió hacerles una serie de experimentos. La información visual llega a los hemisferios cerebrales a través del quiasma óptico. Allí se produce una inversión: la información percibida por el ojo izquierdo llega al hemisferio derecho y viceversa. Lo interesante es comprender que, después de la callosotomía, lo que el hemisferio derecho ve mediante el ojo izquierdo, no lo ve el hemisferio izquierdo, a no ser que el ojo derecho también lo vea. Los experimentos consistieron en enviar información visual solo a un ojo, sin que el otro pudiera ver nada, para comprobar si cada hemisferio percibe la realidad de modo diferente o tiene distintas habilidades. Y así sucedió: el hemisferio izquierdo puede hablar y realizar todo tipo de inferencias lógicas, mientras que el derecho no habla y tiene una comprensión muy limitada del lenguaje (es capaz de interpretar palabras y relacionarlas con imágenes), tiene muy poca capacidad de inferencia y, prácticamente, se limita a aquello sobre lo que puede tener sentimientos. Es por ello que, a grosso modo, solemos decir que el hemisferio izquierdo es el racional mientras que el derecho es el emocional.

Por ejemplo, si al hemisferio derecho (HD) de un paciente con el cerebro escindido, se le presentaba una imagen de agua y otra de una olla, era capaz de relacionarlas con sus respectivas palabras “agua” y olla”. Sin embargo, si después se le mostraba una serie de imágenes variadas entre las que se encontraba una olla llena de agua, no era capaz de establecer ninguna relación entre lo que había visto antes y la olla llena de agua. Por el contrario, el hemisferio izquierdo (HI) podía hacerlo sin ningún problema. Del mismo modo, si al HD se le mostraba una lista de objetos, y luego le mostraban otra en la que faltaban algunos, era capaz de reconocer cuáles faltaban. El HI fallaba más, ya que realizaba extrapolaciones. Si, por ejemplo, en la primera lista había una cucharilla de plástico y en la segunda una de plata, el HI decía que no faltaba ninguna cuchara ya que, en virtud de su similitud, establecía que ambas eran la misma. El HD era “más literal”, mientras que el HI razonaba.

Con respecto a la consciencia, estos experimentos pusieron en la palestra un debate muy interesante: en estos pacientes, ¿dónde residía su consciencia? La respuesta parecía indicar la presencia de dos consciencias, puesto que, dependiendo de a qué hemisferio se le preguntara, solo era consciente de la información que ese hemisferio recibía. Por otro lado, y sorprendentemente, los pacientes no encontraban nada raro y afirmaban tener la misma única consciencia que habían tenido siempre. ¿Cómo era eso posible si ambos hemisferios estaban incomunicados? ¿Cómo el paciente no se daba cuenta de que le faltaba la mitad de la información?

Gazzaniga nos da una respuesta muy sugerente:

Por ejemplo, una de las pacientes con el cuerpo calloso escindido desarrolló, varios años después de la operación, la capacidad de emitir palabras simples desde el hemisferio derecho. Esto nos planeta una situación interesante, porque resulta difícil saber cuál es el hemisferio que toma la palabra cuando el paciente habla. En una entrevista describió la experiencia que tenía al ver fotografías de objetos que se proyectaban en una pantalla en sus diversos campos visuales: “Por ese lado [señalando una fotografía por el lado izquierdo de la pantalla, proyectada en su hemisferio derecho], veo la fotografía, lo veo todo más claro; en el lado derecho me siento más segura, en cierto sentido, con mi respuesta”. Por los ensayos anteriores sabíamos que el hemisferio derecho era más eficaz en todo tipo de juicios perceptivos, de modo que sabíamos que la afirmación sobre su claridad visual provenía de su hemisferio derecho, así como que su centro de habla segur, situado en el hemisferio izquierdo, era el responsable de la otra afirmación. Aunó las dos apreciaciones, una de cada hemisferio, pero al oyente le parecía una afirmación totalmente unificada, procedente de un sistema integrado. Sin embargo, intelectualmente sabemos que se trata de informaciones procedentes de dos sistemas distintos que nuestra mente entrelaza al escuchar a la paciente.

Michael Gazzaniga,

¿Quién manda ahí?,

La consciencia debe ser un fenómeno local, generado por variados sistemas alojados en diferentes partes de nuestro cerebro. No está exclusivamente alojada en el HI (como creía

John Eccles) ni en el derecho. La idea es que cuando enunciamos una frase somos conscientes de ella, a la vez que también lo somos del objeto que estamos percibiendo, a pesar de que ambas tareas se realicen en partes diferentes e, incluso, incomunicadas de nuestro cerebro. Podemos entender la consciencia como un “espacio virtual” al que muchas partes de nuestro cerebro pueden tener acceso y otras no. Por ejemplo, por mucho que queramos no podemos tener acceso consciente a las tareas de nuestro sistema inmunitario más que como malestar o dolor. El “malestar” sería un informe consciente bastante poco preciso de lo que pasa en una zona de mi cuerpo que está siendo atacada por una infección. Lo interesante es descubrir que muchas partes diferentes de nuestro cerebro tienen acceso independiente a ese espacio virtual informativo. No hay un centro al que llegue la información para, desde allí, hacerse consciente, sino que los distintos módulos funcionales pueden acceder por si mismos a la consciencia. No hay un único “conscienciador” situado en un punto concreto, sino que hay muchísimos.

Gazzaniga, y otros como

Dennett, defienden que hay una especie de competencia entre módulos por acceder a ese espacio. Cuando estamos hojeando un libro somos conscientes de las frases que vamos leyendo pero, de repente, se oye un ruido estridente en la habitación. Automáticamente, dejamos de ser conscientes de las letras y nos centramos en el sonido. El módulo lector ha dejado el acceso a la consciencia al módulo del oído.

¿Por qué estos pacientes no notan nada raro? ¿Cómo es posible que todo les siga pareciendo normal teniendo los dos hemisferios incomunicados?

Gazzaniga responde que para darse cuenta de que algo va mal hay que tener un sistema de vigilancia que nos lo diga. Si tenemos a un individuo que se queda ciego porque se ha dañado su nervio óptico, hay un módulo en su córtex visual que detecta que hay problemas con la señal. Diría algo así como “no nos llegan datos del ojo, informa a la consciencia”. Empero si el daño se da en el mismo córtex visual, si el detector de problemas visuales falla, no hay nadie que alerte a la consciencia de que algo va mal. Hay muchas sorprendentes enfermedades mentales en las que el paciente no sabe que está enfermo, sencillamente, porque sus detectores de enfermedad fallan y no acceden a la consciencia.

Sin embargo, seguimos sin poder desprendernos del homúnculo. De acuerdo, la conciencia no se genera en un único punto, pero, ¿para qué la consciencia? Si la consciencia consiste en un sistema en el que se nos informa de ciertos acontecimientos relevantes… ¿a quién se está informando? Si pensamos que se hace a algún tipo de entidad de toma de decisiones… ¿no sabemos ya, a partir de los experimentos de

Libet,

Wegner o

Haynes que las decisiones no se toman a nivel consciente? ¿Para qué perder el tiempo informando a algo que no toma decisión alguna?

Gazzaniga da mucha importancia a lo que él llama el intérprete: un módulo esencialmente lingüístico, que se encuentra en el hemisferio izquierdo y que se encarga de dar sentido narrativo a todo lo que nos ocurre. Hay ciertos trastornos mentales en los que los enfermos están ciegos pero creen que no lo están. Cuando se les dice que en una sala hay un objeto que, realmente, no está, y se les pide que lo describan, lo hacen con todo lujo de detalles. ¿Por qué? Porque su intérprete tiene que justificar como sea la creencia inicial de que no están ciegos. Si no se inventara la descripción de ese objeto inexistente, reconociendo que no puede verlo, habría una incoherencia con la creencia inicial, y el intérprete detesta las incoherencias. De todas las fabulaciones y razonamientos (no siempre se inventa mentiras, la mayoría de las veces explica correctamente la realidad) del intérprete, somos plenamente conscientes. Hay, entonces, un fuerte interés en ser conscientes de sucesos con sentido. ¿Para qué? ¿Quién necesita ser informado de que su realidad tiene siempre sentido?

Una solución posible consiste en poner entre paréntesis los experimentos de

Libet y demás, que niegan que la consciencia tenga algo que ver con la toma de decisiones. Quizá sea cierto que muchas de ellas se den a nivel inconsciente aunque nos parezca lo contrario, pero otras parece que no. Una decisión fruto de una planificación compleja a nivel consciente es imposible que se tome de forma totalmente inconsciente. Si yo quiero tomar la resolución de mover una pieza de ajedrez en una partida, antes de hacerlo, sopeso conscientemente un amplio abanico de jugadas posibles. Quizá, después de mucho meditar y si soy un buen jugador, al final me decida por un movimiento que anticipa varias jugadas posteriores. Sin toda esta anticipación realizada a nivel consciente, no hubiera tomado la decisión de mover tal o cual pieza. Es decir, las decisiones que se realizan después de una compleja planificación consciente no pueden realizarse únicamente a nivel inconsciente. Téngase en cuenta que los experimentos de

Libet me dicen, únicamente, que yo soy consciente de que he tomado una decisión, después de que inconscientemente la he tomado, pero no dicen nada del proceso anterior de gestación de la decisión. Es posible que en el instante de la ejecución de la decisión el inconsciente tome el mando, pero tiempo antes, se necesita de la consciencia para planificar la acción.

La consciencia sería el workspace del que hablan

Dehaene,

Edelman o

Baars. Sería “un lugar” donde cierta información se hace operativa para poder trabajar con ella y tomar decisiones. Así podríamos librarnos del homúnculo: en la consciencia no se informa a nadie de nada, solo se “pone” la información en un “lugar” en el que se la puede integrar, combinar o complementar con más información para tomar decisiones más complejas. Esto aún no soluciona el problema del porqué de la consciencia, ya que podríamos seguir diciendo que un computador puede planificar a largo plazo de modo completamente inconsciente, pero hay que tener en cuenta de que la evolución trabaja con lo que tiene y quizá encontró el camino de la consciencia como el mejor para realizar determinadas tareas. Tal vez, sin precisos transistores de silicio, la consciencia fue una buena opción y, quién sabe, a lo mejor existen funciones para las que la consciencia es condición necesaria.

Santiago Sánchez-Migallón Jiménez,

Homúnculo go home, La máquina de Von Neumann, 07/01/2015

Es muy fácil matar a dos policías. Es muy fácil matar a un economista. Es muy fácil matar a un dibujante. Es muy fácil matar a cuatro dibujantes. Es muy fácil matar a cinco periodistas. Tan sencillo como matar a doce personas (dos policías, un economista, cuatro dibujantes, cinco periodistas), tan simple como matar a todo el mundo cuando se sabe que las personas somos frágiles por instinto. Nada más pacífico que la redacción de una revista satírica. Por ejemplo, Charlie Hebdo. Por ejemplo, Wolinski, que antiguamente había pasado por Hara-Kiri y que a lo largo de toda una década, los años setenta, fue redactor jefe de Charlie. Allí estaba, ayer estaba, Wolinski en la redacción de su semanario cuando le mataron junto a sus compañeros. He leído en Internet que a algunos los llamaban por su nombre mientras les descargaban los Kaláshnikov. Por ejemplo, Wolisnki a sus 80 años. Un viejo que se ha pasado la vida dibujando, que se ha pasado la vida haciendo reír a cientos de miles de personas frágiles. Pero matar es más fácil que hacer reír.

Y también es más fácil matar a las personas que matar a la risa. La historia del fanatismo, de la intransigencia, es esa: la persecución de la risa. De eso, de la condena de la risa, se habla mucho, por ejemplo, en El nombre de la rosa, una novela de herejes y de monjes que tuvo mucho eco (con perdón). La risa es lo más parecido a la libertad. De hecho existe la risa porque la libertad es imposible, y la gente frágil, aunque no seamos de posibles, sí que tendemos al posibilismo. En los años en que Wolinski era redactor jefe de Charlie,en París, trabajaba el en parque del Retiro de Madrid un titiritero que además salía por televisión. Barba canosa, la barriga como un baúl (para mostrar a todos que era nómada), camiseta y tirantes. Como se llamaba Manuel de la Rosa escribió un libro titulado

Manual de la risa por Manuel de la Rosa. Me he pasado la vida riendo con estas cosas, y con todo en general.

En aquella época yo era un crío bromista y Franco había empezado a morirse en serio. Charlie Hebdo le dedicaba portadas dibujándole en el ataúd de camino a su tumba (“Franco va mieux. Il est allé au cimitière à pied”). De algún modo, es decir, gracias a los dibujantes, a los humoristas, descubrí entonces que la verdadera libertad es la risa. El Perich, Chumy Chúmez, OPS, Summers, Cesc, Tip y Coll, por supuesto... En fin, todos. Reírse es luchar contra las dictaduras. Porque los malos no ríen. La risa del malo parece siempre más un graznido o un rebuzno que una risa. Cualquier cosa, menos un sonido humano. A los malos lo que les hace gracia es la desgracia. El malo necesita señalar con el dedo o con el cañón de su pistola aquello de lo que se ríe, porque en realidad solamente él se está riendo su propia gracia y nadie más se la ve por ninguna parte.

Es peligroso ser humorista, los mejores se juegan la vida y, por eso, ya hemos visto, es uno de los oficios más serios del mundo. Cuando alguien mata a un humorista, no es para que deje de dibujar o de escribir o de contar sus ocurrencias, sino para que los que quedamos vivos dejemos de hacerlo. Pero nunca lo consiguen. El terrorismo odia la risa. No puede con ella, porque el ruido de una bomba puede menos que el estallido de una carcajada.

Por ejemplo Wolinski, y por ejemplo, Charb, el director de Charlie Hebdo. Han matado a un izquierdista de 47 años; dicho así parece una vieja película italiana. Pero sigue ocurriendo ahora. El atentado de ayer contra la histórica revista satírica parisiense ha sido un atentado político en toda la regla, pues el objetivo de los asaltantes era la libertad ahí donde se fabrica: en la redacción de una revista de humor.

El periodismo es la manera de vivir y de ser de los humoristas. Sólo en un lugar tan fugaz y a la vez tan persistente como las páginas de un periódico, o de una revista, o en una emisora de radio o en una cadena de televisión, sólo en sitios así donde está todo el mundo de paso, donde hasta lo que se dice está de paso por un día, por unas horas, cabe un humorista. Un periodista y un humorista buscan lo mismo: la verdad oculta de las cosas. El periodista y el humorista se enfrentan a los mismos enemigos. Pero los periodistas fingen que hablan completamente en serio y los humoristas aparentan hacerlo completamente en broma. Cuando se junta un grupo de humoristas acaban fundando una revista y cuando se junta un grupo de periodistas terminan contando chistes. La foto de Charb que ahora mismo circula por Internet es contagiosa como la risa. La fotografía de este dibujante levantando el puño como un comunista y sosteniendo en la mano con orgullo un ejemplar de su CharlieHebdo. Sólo un fanático puede matar a un hombre con gafas. (Quizá quienes lo han matado esperen alguna alusión relativa a las creencias de unos u otros, pero esto ahora es lo de menos pues estamos hablando de lo único realmente sagrado para los humoristas: la libertad).

El periodismo es la frontera entre el poder y la libertad. Los periodistas son furtivos que le roban al primero para darle a la segunda, y viceversa. A veces se quedan atrapados en uno de los dos campos, y otras caen físicamente durante el camino en el fuego cruzado. Un humorista cuando escribe por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad, escribe sobre todo por la hilaridad.

Por ejemplo Wolinski, por ejemplo Charb y por ejemplo Cabu, sus gafas redondas, su peinado redondo y extraño como una caricatura yeyé. El próximo martes 13 de enero iba a cumplir 77 años. Cabu, veterano de mil publicaciones, anciano de una sola vida, muerto a tiros en la redacción de su revista. (En España sabemos los días de enero, los abogados de Atocha acribillados).

Lo que más odian las armas es el lápiz. El del abogado, el del dibujante... El dibujante es el principal defensor del humor. Un dibujante siempre lleva un lápiz en el bolsillo por lo que pueda ver o por lo que se le pueda ocurrir. Al tiempo que escribo esto, la plaza de la Republique en París se está llenando de gente en silencio que lleva un lápiz en la mano y lo enseña a la noche. (Todavía no son las siete y la plaza espera y la redacción espera. Hoy todo el mundo espera desesperado).

Una persona con un lápiz en la mano es todavía más frágil que sin él, porque los lápices nos muestran tal como somos: no tenemos nada más que lo que decimos. Una persona con un lápiz es tan frágil como una persona con gafas. El lema de la democracia es un hombre, un voto, el lema de la libertad es un hombre un lápiz. O una mujer. El lenguaje está lleno de trampas y los humoristas son artificieros especialistas en desactivarlas. Pero un fanático no soporta que descubran sus trampas. Mata al que las evidencia.

Por ejemplo Wolinski, por ejemplo Charb, por ejemplo Cabu, y por ejemplo Tignous, la sonrisa irónica de los morenos tímidos, 58 años, humorista gráfico profesional, colaborador de Charlie entre otras revistas. Esta mañana estaba allí y lo mataron a tiros. Claro, para defenderse sólo tenía un lápiz. Pero un humorista es eso, un hombre que sólo tiene un lápiz para defenderse.

Los fanáticos no lo saben pues no saben nada que no sea su fanatismo, pero no van a poder con los lápices. Cada vez hay más, porque en la vida en libertad lo primero que se le enseña a una niña y a un niño es a coger el lápiz.

Javier Pérez Andújar,

Los malos no ríen, El País, 08/01/2015

La escritora Susan Sontag y el director de cine alemán Wim Wenders se encontraron en Los Ángeles a finales de los años noventa, donde él se proponía residir una temporada. Entonces ella —siempre tan brusca— le espetó: “¿Pero cómo usted, una persona culta, puede soportar vivir en un país donde no hay cultura?”. Y Wenders le respondió. “¿Que no hay cultura? ¿Imagina usted un alivio mayor que vivir un mundo sin cultura?”.

Muchos de nosotros, más o menos afines a Wenders, comprendemos bien ese desahogo tan sano como sosegante. Fin del carcelario mundo de la estirpe culta y sus sanedrines de cultura. Liberación del penitenciario culto a la cultura.

De hecho una cosa es cultivarse y otra culturizarse. En la Grecia clásica y democrática no se entendía por cultura una acumulación personal de saberes. La población compartía un gusto, una sensibilidad y un comportamiento que favorecían la convivencia y su tolerancia. Esto sería la cultura invisible, ingrávida y ambiental. Nada de santuarios ni de hierofantes. La auténtica cultura sería idealmente lo que se derivaría de una educación integral y recibida al hilo de un aprendizaje cívico. Una educación que no se apoyara ante todo en los saberes de los libros de texto (con sus “disciplinas”), sino en una formación que incluiría tanto el respeto a los demás como la capacidad para afrontar mejor las adversidades, la incomprensión, el éxito o incluso la expectativa de la muerte. Los individuos serían así cultos no en cuanto a feligreses empapuzados de nombres y notas, sino en cuanto perfeccionados ciudadanos de una convivencia tolerante y saludable.

Estados Unidos no es ejemplar en todos los casos —ni mucho menos—, pero posee de forma nativa un sentir democrático que rechaza tanto las imposiciones jerárquicas (gubernamentales) y el dudoso tono intelectualoide. Un negro, un homosexual, una mujer o un minusválido pueden ser presidentes norteamericanos, pero un intelectual nunca. Un intelectual es la antifigura de la presidencia norteamericana, y de hecho las murmuraciones que han buscado descalificar a Obama durante estos años han venido afirmando que nació en Kenia, que practica el islam y que se trata de un intelectual, tan sospechoso como peligroso para el sistema.

Los buenos presidentes norteamericanos han de ser, por el contrario, tan sencillos y tan pragmáticos como el ciudadano común, porque un hombre no será completamente de fiar si no es capaz de reparar una avería doméstica, arreglar el tejado y cortar el césped.

De los dos modos de entender el término cultura (como culto o como cultivo) se deduce que tanto T. S. Eliot como Henry James dejaran Estados Unidos para exilarse a Londres. Estados Unidos, su patria, les parecía un territorio demasiado secular mientras en Europa la cultura poseía ese rango sacramental que adorna a los dramaturgos, poetas, músicos y novelistas eximios. Son, en efecto, adorados como creadores, directas derivaciones del Creador. Y son capaces de lograr que un arrogante Napoleón cayera de hinojos ante la presencia de Victor Hugo.

En Francia, tras la Ilustración, se pasó del respeto a los sacerdotes al de los artistas, y a lo largo del siglo XIX el artista fue un personaje elegido a la manera de Jesucristo. A la manera de Jesucristo, sufría para extraer miel salvífica de su dolor. Y así, el artista sufría pintando, escribiendo, componiendo, pero además enfermaba de hambre, contraía la sífilis, se alcoholizaba, vivía como un pobre a imagen y semejanza del Hijo de Dios.

Los años tan inquietantes, depresivos y caóticos que discurrieron entre las dos guerras mundiales sirvieron para hacerles perder una parte de su unción y para extender un sistema convulso que benefició a los líderes nacionalistas o revolucionarios imbuidos de delirios fascistas.

¿Y ahora? Ahora, con las redes sociales, han impuesto un saber horizontal y colaborativo que crecientemente se ha conocido como “el saber de la muchedumbre” (

The wisdom of crowds). Este saber no brota de una mente, sino de una promiscua y conectada multitud.

Para un mundo progresivamente complejo como el presente no basta el cráneo de nadie por grande que fuera su aforo cerebral. Las empresas colaboran cruzando continentes; los consejos que rigen las compañías más prósperas se componen de gentes de diferentes razas, ciencias y culturas, y, por supuesto, de dos o más sexos. No es el feminismo quien dirige sobre todo la operación contra el “techo de cristal”, sino que otros puntos de vista (femeninos y masculinos) son necesarios para afrontar la cristalizada complicación de las cosas, enteras o echas añicos.

¿Las cosas? Ahora se habla de “el Internet de las cosas”, y esto no es más que el continuo intercambio, con o sin dinero convencional, de mercancías, prendas, préstamos, conocimientos, tiempos y aptitudes entre los miles de millones de corazones y cerebros diferentes interconectados a la Red.

De modo que no es ya el saber de un lumbreras quien ilumina un problema, sino la menuda luz de muchos leds. Ciertamente el Premio Nobel sigue dándose a una o un trío de personas, pero muchos artículos de las revistas científicas vienen firmados hasta por un centenar de investigadores. Igualmente los diseños de los coches, de las casas, de los muebles o la ropa no son obra de un creador visionario, sino de la activa colaboración de muchos puntos de vista.

¿La escuela? No hay saber transmisible sin colaboración. Así como el conocimiento avanza por estratos que se metamorfosean hasta otro nivel, el profesor no alcanzará a inculcar nada si no se involucra en la actualidad (gustos, deseos, aficiones, preferencias e intereses) del alumno. No hay un saber superior que se imparte como desde la cima y con sangre entra, sino un saber difundido que, como las notas de un perfume, propaga el aire del tiempo. La fórmula, de otra parte, es la misma que tiende a regir la relación entre países o imperios, entre regiones y vecindarios, entre hombres, mujeres, niños, perros y gatos. Fin de la jerarquía. Descrédito de las instituciones. Fin del culto cultural, con casta o sin ella de por medio. El mundo avanza a la manera de un cultivo que se extiende y crece como una epidemia horizontal. Ocaso pues del mandamás, del iluminado y del mesías. Superdotados todos gracias al plus de intercambiar saberes y esfuerzos.

¿Un mundo sin cultura? Hace más de medio siglo,

Herbert Read (destacado poeta, editor, teórico de la educación y reformista social) publicó un libro de ensayos (Cátedra) que tituló

Al infierno con la cultura. De esos fuegos tremendos vendrían, pues, estas amigables luces.

Vicente Verdú,

Al infierno con la cultura, Babelia. El País, 03/01/2015

|

| David Hume |

Siempre que la filosofía ha tratado de emular a la ciencia ha desvirtuado su esencia originaria. Ese intento de emulación, tan vano como fallido, explica algunos de los extravíos de las tendencias filosóficas contemporáneas, que parecen desconocer que, en último término, la filosofía es un género literario: es literatura conceptual.

Las ciencias de la naturaleza tienden a la especialización y describen los procesos repetitivos de una región específica del mundo, mientras que la filosofía está llamada a hacerse cargo del todo del mundo y se pregunta por el “ser” de éste (aquello que lo hace inteligible), no por las particularidades de los entes que lo componen. Y aún más importante, la verdad de las ciencias reside en su verificación empírica en el laboratorio o en el experimento, una validación replicable tantas veces como se quiera si se repiten las condiciones dadas, mientras que la filosofía nunca, nunca, ha sido ni puede ser sometida a verificación empírica, como tampoco lo han sido ni lo pueden ser la poesía, la novela o el teatro.

¿De qué naturaleza es, pues, la verdad de la filosofía de

Platón,

Locke,

Kant o

Bergson? De exactamente la misma que las obras de

Homero,

Sófocles,

Dante,

Shakespeare o

Tolstói. Estos nombres siguen siendo nuestros contemporáneos a despecho del tiempo transcurrido desde que escribieron lo suyo porque la lectura de las literaturas de unos y de otros, filósofos y poetas por igual, sin distinción en este aspecto, es todavía hoy fecunda y significativa para nosotros. De modo que lo que el laboratorio es para la ciencia, lo es para la literatura (incluida la filosofía), ese aplauso continuado y sostenido durante siglos que las personas dotadas de buen gusto dedican a una obra maestra de la imaginación. En resumen, el laboratorio de las humanidades se halla en ese consenso trenzado por generaciones acerca de la excelencia de dicha obra y de su indeclinable actualidad.

De la naturaleza literaria de la filosofía se siguen dos consecuencias para ésta.

La primera se refiere al estilo. Cuando la filosofía aspira a ser una ciencia, imita su lenguaje codificado, jerga reservada a iniciados, tan alejada de ese lenguaje natural usado, por ejemplo, por

Platón en sus diálogos o por

Descartes en esa deliciosa pieza autobiográfica que es el

Discurso del método. Lenguaje natural, sí, pero de estilo elevado, elegante y bello, literariamente eficaz. Si la verdad de la filosofía pende de la aceptación de los lectores, que se convencen por la fuerza puramente lingüística de lo escrito y sin prueba empírica que lo corrobore, el filósofo ha de desarrollar un sentido poético para juntar palabras —como el compositor para juntar notas o el pintor para combinar líneas y colores— y, una vez juntadas, para usar con destreza los recursos retóricos disponibles a fin de producir un texto capaz de mover al lector y captar su asentimiento intelectual. Este cuidado por el estilo supone un esfuerzo adicional para el filósofo, pero añade encanto y sugestión a su obra, pues, como dijo

Samuel Johnson, “

what is written without effort is in general read without pleasure”.

La segunda de las consecuencias tiene que ver con el contenido. Los novelistas ¿escriben sus novelas para que las lean sólo otros novelistas? No. Pues de igual forma no hay razón para pensar que un filósofo ha de escribir su literatura para entretenimiento o solaz exclusivamente de otros filósofos como él, enredados en debates librescos. El verdadero filósofo, como el novelista, se dirige a la persona común, no especializada, y aborda en su filosofía las cuestiones generales que conciernen a ésta, que son las de todos. Aunque se informa de lo que ha dicho la tradición filosófica a través de los libros, luego la entera tradición se pone al servicio de la dilucidación del enigma de vivir porque su discurso no gira en torno a los prestigiosos títulos que componen el canon, sino en torno a cómo hacer más sabia nuestra vida, más consciente, más entusiasmada, más significativa, más digna de ser vivida. Dice

Hegel que “filosofía es el propio tiempo captado por el pensamiento” y, en efecto, la filosofía convida a una mejor comprensión del tiempo que vivimos y que somos, haciendo más luminosa la experiencia de nuestra mortalidad. Como si anduviéramos a tientas por la habitación chocando con los muebles y de pronto prendiéramos la luz del interruptor: nada cambia fuera, pero todo se ve mejor y eso nos cambia por dentro.

Por supuesto que hay diferencias entre la literatura poética y la filosofía, aunque ambas nacen de una primera visión originaria que desencadena una emoción y un eros, el sustrato del quehacer filosófico, como recordó

Scheler. Por usar la conocida dicotomía de

Wittgenstein, la poesía muestra, mientras que la filosofía dice. Es decir, la poesía conmemora el mundo mientras que la filosofía lo define. Y este intento de apresar el mundo en una definición y de convertir el eros en idea, exige lo que también

Hegel llamó el “duro trabajo en el concepto”.

Muy joven, esbozó

Hume un breve artículo,

De escribir ensayos, que luego no incluyó en la reunión posterior de sus escritos. Allí distingue entre eruditos (que buscan la verdad en soledad) y conversadores (que experimentan el placer de exponerla en sociedad). Lamenta la separación en su tiempo entre unos y otros, lo que da lugar a esa filosofía sin placer ni experiencia, cultivada por hombres carentes de modales y de gusto por la vida, de un lado; y de otro, a esa conversación abocada a la cháchara interminable y tediosa.

Hume se presenta como un ciudadano del Estado de la erudición enviado como embajador al reino de la conversación.

Como

Hume, nosotros.

Javier Gomá Lanzón,

Filosofía como literatura conceptual, Babelia. El País, 03/01/2015

|

| Giorgio Agamben |

Berlusconi cayó, como otros dirigentes europeos. Considerando que has escrito sobre la soberanía, ¿qué te inspira esta situación inédita?

Los poderes públicos se encuentran en pérdida de legitimidad. Una sospecha recíproca se inmiscuyó entre el poder y el ciudadano. Esa desconfianza creciente ha derrumbado a algunos regímenes. Las democracias viven en la inquietud: ¿cómo explicar que dispongan de una legislación sobre la seguridad dos veces peor que la que tuvo el fascismo italiano? A los ojos del poder, cada ciudadano es un terrorista en potencia. Jamás olvidamos que el aparato biométrico, que en breve será insertado en el documento de identidad de todos los ciudadanos, surgió en primer lugar para los criminales reincidentes.

¿La crisis está ligada al hecho de que lo económico ha tomado prioridad sobre lo político?En el vocabulario de la medicina antigua, la crisis designa el instante decisivo de la enfermedad. Pero hoy, la crisis ya no es provisional: es la marcha misma del capitalismo, su motor interno. La crisis está siempre en curso, porque, semejante en esto a otros dispositivos de excepción, permite al poder la imposición de las medidas que jamás sería posible hacer aceptar en el tiempo normal. La crisis, incluso si esto puede hacer reír, corresponde perfectamente a lo que en otro tiempo se llamaba en la Unión Soviética la “revolución permanente”.

La teología resulta ahora muy importante en tu reflexión. ¿Por qué?Las últimas investigaciones que he emprendido me mostraron que nuestras sociedades modernas, que se pretenden laicas, están por el contrario gobernadas por conceptos teológicos secularizados que actúan con tanta más potencia que no son conscientes de ello. Nunca vamos a comprender lo que pasa hoy si no entendemos que el capitalismo es en realidad una religión. Y, como decía

Walter Benjamin, se trata de la más feroz de las religiones, pues no conoce ninguna expiación… Piensa en la palabra “fe”, generalmente reservada a la esfera religiosa. El término griego que le corresponde en los Evangelios

espistis. Un historiador de las religiones que trataba de comprender el significado de esta palabra, daba un día un paseo en una calle de Atenas. De pronto vio escrito en un cartel: “

Trapeza tes pisteos”. Se aproximó y se dio cuenta de que se trataba de un banco:

trapeza tes pisteos quiere decir “banco de crédito”. Fue una iluminación.

¿Qué nos revela esa historia?Pistis, la fe, es el crédito del que gozamos junto a Dios y del que la palabra de Dios goza junto a nosotros. Ahora bien, sin duda existe en nuestra sociedad una esfera que gira enteramente en torno al crédito. Dicha esfera es el dinero y el banco es su templo. Como sabes, el dinero es sólo un crédito: en el dólar y la libra (no en el euro, y esto habría de alterarnos…) todavía es posible leer que el Banco central pagará al portador el equivalente a ese crédito. La crisis fue desencadenada por medio de una serie de operaciones sobre créditos revendidos decenas de veces antes de que pudieran ser realizados. Gobernando el crédito, el Banco, que tomó el lugar de la Iglesia y los sacerdotes, manipula la fe y la confianza de los hombres. Si la política está hoy en retirada, es porque el poder financiero, sustituyendo a la religión, ha secuestrado toda la fe y todas las esperanzas. Es por esto que me encuentro haciendo investigaciones sobre la religión y el derecho: me parece que la arqueología es la mejor vía de acceso al presente. El hombre europeo no puede acceder a su presente sin medirse con su pasado.

¿En qué consiste ese método arqueológico?Es una investigación acerca de la

arché, que en griego quiere decir “comienzo” y “mandamiento”. En nuestra tradición, el comienzo es tanto lo que da nacimiento a algo como lo que comanda su historia. Pero ese origen no puede ser fechado o cronológicamente situado: es una fuerza que continúa actuando en el presente, como la infancia en el psicoanálisis, que determina la vida psíquica del adulto, o el big bang, que, de acuerdo con los astrofísicos, dio nacimiento al Universo pero continúa propagando su radiación fósil. El ejemplo que tipifica este método sería el devenir hombre del animal (la antropogénesis), es decir, un acontecimiento que supuestamente tuvo lugar necesariamente, pero que no ha terminado de una vez por todas: el hombre siempre está deviniendo humano, y con ello permaneciendo inhumano, animal. La filosofía no es una disciplina académica, es un modo de medirse con este acontecimiento que no cesa de producirse y que va a determinar la humanidad y la inhumanidad del hombre, cuestiones completamente importantes, me parece.

En tu obra, ¿esa visión del devenir humano no es pesimista?Estoy muy contento de que me hagas esa pregunta, ya que en efecto me encuentro muchas veces clasificado como pesimista. En primer lugar, a título personal, no lo soy en absoluto. En segundo lugar, los conceptos de pesimismo y de optimismo no tienen nada que ver con el pensamiento.

Debord citaba a menudo una carta de

Marx: “Las condiciones desesperadas de la sociedad en la que vivo me llenan de esperanza”. Un pensamiento radical siempre se coloca en la posición extrema de la desesperación.

Simone Weil lo decía también: “No me agrada la gente que entra en calor con esperanzas huecas”. El pensamiento, para mi, es esto: el coraje de la desesperanza. ¿No es eso el colmo del optimismo?