REPÚBLICA de PLATÓ

- Llibre II: 368c - 376c

- Llibre IV: 427c - 445e

- Llibre VII: 514a - 520a,

532b - 535a

|

Llibre II 368c - 376c

368a

|

X. Y yo, que siempre había admirado, desde luego, las dotes naturales de Glaucón y Adimanto, en aquella ocasión sentí sumo deleite al escuchar sun palabras y exclamé:

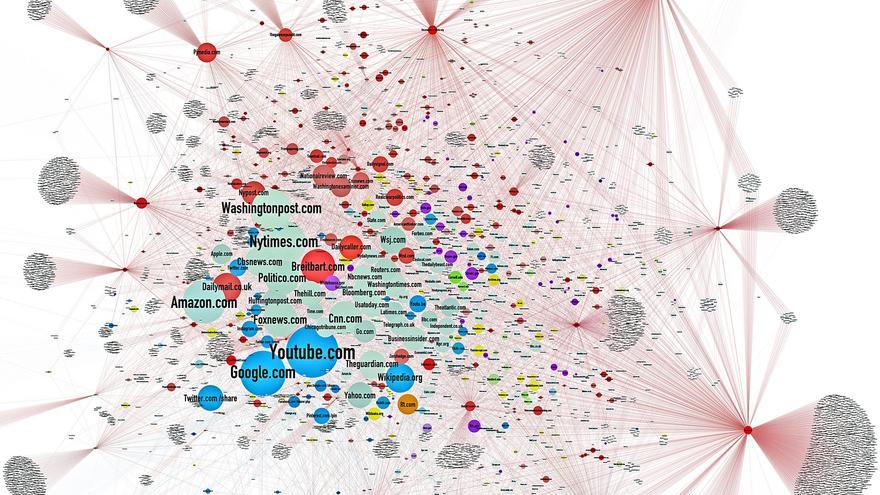

| En azul, interacciones con noticias falsas sobre el referéndum en Italia. En rojo y en verde, las dos comunidades. (Fuente: estudio realizado para Il Corriere della Sera). |

Carlos Sabín, Ciencia y posverdad, Blogs Investigación y Ciencia 16/12/2016

Política i modernitat.

Archivado: diciembre 19, 2016, 11:24pm CET por Manel Villar

-

El glamour del simplismo pedagógico

Archivado: diciembre 19, 2016, 9:34pm CET por Gregorio Luri

Y a esto le decimos innovar.

Quien ha elaborado este esquema que pretende ilustrarnos de manera maniquea sobre lo malo y lo bueno, debería revisar la etimología de "explicar" y "enseñar".

Y el autor del siguiente y, sobre todo, quien lo hace circular profusamente por las redes sociales como las nuevas Tablas de la Ley pedagógica, debería consultar con el sentido común. Fíjense ustedes en estas joyas:- "Hoy en día gracias a los avances en neurociencias se ha descifrado el funcionamiento del cerebro para comprender los procesos biológicos del aprendizaje".

- "Una atmósfera de alerta relajada"

- "El aislamiento o fracaso social, está [la tilde la pongo yo] relacionado con un menor número de células [lo mismo] cerebrales".

- "Bajo ninguna circunstancia deben ser más de 15 mn consecutivos de contenido".

- "La pérdida de memoria después del aprendizaje es enorme, al cabo de 24 horas el 80% de los detalles pueden perderse"

- El ejercicio. Para ... aumentar la neurogénesis".

- "Los mejores profesores son los compañeros de clase".

Y con estas herramientas vamos construyendo el futuro.

¿No debería alzarse alguna voz en las facultades de educación contra esta bazofia? ¿No deberían actuar los pedagogos ante los farsantes con el rigor de los colegios de médicos? -

Filosofía cotidiana

Archivado: diciembre 19, 2016, 2:04pm CET por Gregorio Luri

-

Morir tu muerte

Archivado: diciembre 19, 2016, 7:20am CET por Gregorio Luri

En 1940, el líder nacionalista negro Marcus Garvey, de 53 años, sufrió un derrame cerebral y se rumoreó que había muerto. Por lo visto, el rumor resultó ser tan verosímil que el Chicago Defender publicó su necrológica. No lo dejaba muy bien parado, pues lo describía como un hombre que había fallecido "desequilibrado, solo e impopular". Cuando Garvey la leyó, dejó escapar un largo lamento y se desplomó, sufriendo un segundo derrame, pero éste fatal.

-

José Luis Pardo: la reivindicació del pacte social.

Archivado: diciembre 19, 2016, 6:53am CET por Manel Villar

José Luis Pardo

Quan les coses van malament, el més fàcil és culpar un altre: als països pobres, es culpa els banquers; als països rics, els immigrants.

I a Espanya?

Com la resta d’ Occident, aquí la recessió ens va despertar d’un llarg període d’expectatives durant el qual se’ns repetia que, amb la globalització i el canvi de paradigma tecnològic, tot seria millor.

I va arribar a semblar-ho.

La tecnologia era l’oportunitat per al progrés si sabíem trobar, com deien, “els nous models de negoci”.

Uns quants els van trobar i es fan d’or.

Però per a la immensa majoria, el nou model de negoci no existia, però ja s’havia degradat el vell i només ens quedava cobrar menys i les retallades en el seu benestar.

Hi va haver una indignació majúscula.

I, com que la globalització havia estat l’economia sense política, els populistes van pensar que era l’hora d’explotar aquest malestar amb una política sense economia.

Però vostè explica que en la nostra política el nou s’ha fet vell molt de pressa.

Els partits de centreesquerra i centredreta prometen coses que no poden complir i acaben pagant-ho a les urnes. Però els nous populismes, en el fons molt vells, sempre es blinden dient que no poden complir el que han promès per culpa d’un enemic exterior. Sempre troben un gran culpable.

Primer article del catecisme populista: busca un enemic i dóna-li la culpa.

Pot ser la casta, Espanya, l’FMI o la conspiració neoliberal internacional. I jo ja sé que l’FMI no són les monges de la caritat, però no tot el que ens passa de dolent és culpa de l’FMI. I no tota la bona gent és tan bona. Alguna cosa fem malament nosaltres també.

Qui és la bona gent per a ells?

És aquell bon poble –que només ells defensen i representen– al qual sempre roben una colla de dolents, que només ells combaten. Per als independentistes, el bon poble català, fart que els robés Espanya, va empènyer les elits a l’independentisme. Per al populisme podemita, a la bona gent del poble i els barris els roben els banquers i la casta.

La revolta és progrés o reacció?

Aquests populismes han retrocedit fins abans de la Il·lustració i del contracte social: han tornat a la identitat. En comptes de ciutadans iguals “sense cap vincle familiar ni de llinatge ni de naixement” que pacten lliurement unes normes de convivència...

...Això era el contracte social.

...Ells s’encastellen en una identitat nacional o de classe. I la identitat és sempre antagònica sigui en política, cultura o futbol...

No pots ser una cosa sense enfrontar-te al que és una altra?

La identitat, per ser-ho, exigeix que odiïs l’adversari sota pena de ser titllat de traïdor. No pots ser independentista català sense repudiar l’Estat opressor, ni podemita sense enfrontar-te a les elits extractives.

Pot aportar casuística sobre això?

L’antropologia documenta amb profusió casos de poble cristià que es converteix a l’Islam i immediatament veu com el poble rival islamista es converteix al cristianisme. És una història repetida i estudiada moltes vegades amb múltiples variants.

No poden ser diferents i conviure?

No quan sorgeixen polítics populistes hàbils per explotar la rivalitat identitària de classe o de tribu i interessats a mantenir-la viva. La política no populista busca just el contrari: una sèrie de pactes i contractes que superin el xoc identitari.

Com el supera?

En comptes de concebre, com el referèndum del Brexit, la immigració com a enfrontament entre nacionals i immigrants, busca un pacte social per la immigració.

Aquí en què consistiria?

Ja que a Espanya seria posar-nos d’acord tots per fixar una quota raonable: ni obrir les fronteres a tothom que ho vulgui, perquè no tenim recursos per fer-ho; ni tancar-les a tots els immigrants, perquè els necessitem, a més que volem ser solidaris.

Els neopopulismes van néixer al carrer, però per conquerir les institucions.

Diuen que les institucions són corruptes i opressores, però quan ells les ocupen, de sobte, milloren molt. I necessiten mantenir el seu doble discurs: populistes al carrer amb manifestacions i molta gesticulació i també a les institucions, on segueixen el seu activisme amb més repercussió mediàtica.

Creu que han aconseguit alguna cosa del que van prometre?

Han aconseguit, entre independentistes i podemites, que el PP, amb la seva càrrega de corrupció, sigui una alternativa seriosa i respectable: l’ordre desitjable per a la majoria. I s’han cruspit la socialdemocràcia a Espanya. I Le Pen, a França, el centredreta.

Queda populisme per estona?

Disminuirà només en la mesura que l’economia permeti recuperar-se a les classes mitjanes, que prefereixen la gestió realista d’allò que és possible. Aquesta classe mitjana s’estima més el pacte i el contracte social per preservar l’Estat de benestar. Perquè fora de l’Estat de benestar només hi ha milions d’immigrants que hi volen entrar.

La Contra, entrevista a José Luis Pardo: "En la nostra política, el que és nou s'ha quedat vell molt ràpid", La Vanguardia 19/12/2016 -

Democràcia i infantilisme.

Archivado: diciembre 19, 2016, 6:43am CET por Manel Villar

by Eulogia Merle

No hay que llorar, hay que saber perder”. Los informativos deberían abrir con el conocido bolero. Todavía están frescas las insinuaciones de Podemos sobre la manipulación electoral. Como Trump pocos días antes de las elecciones. Descalificaban el reglamento por temor al resultado. Normal. Más inexplicable, descartada la esquizofrenia, resulta la reacción de aquellos que mientras defienden el referéndum en Venezuela reniegan del procedimiento en Colombia, el Reino Unido o Italia.

La condena incondicional resulta precipitada. Mediante referendos se aprobó la Constitución y se echó a Pinochet. El problema es su calidad, que depende de cosas como la naturaleza y la claridad de la pregunta, la participación, la previa discusión, etcétera. Obviamente, no resultan legítimos cuando cercenan derechos fundamentales. Unos ciudadanos (hombres, blancos, catalanes) no pueden votar desproveer a otros (mujeres, negros, otros españoles) de sus derechos de ciudadanía en una parte o en todo el territorio político compartido. Otras veces, pues depende. En realidad, muchos argumentos aducidos contra los referendos descalificarían también a las democracias: toda votación, incluidas las parlamentarias, al final, es dicotómica: sí/no; los parlamentarios padecen sesgos cognitivos o informativos; la manipulación estratégica es una posibilidad y hasta un hábito parlamentario; la incompetencia agregada de los votantes no es inferior a la de los representantes.

Da lo mismo. Porque la desconfianza se extiende a la democracia tout court. En foros de Podemos (Plaza Podemos) se ha propuesto reconsiderar el voto de los ancianos. Como en la defensa de la autodeterminación, una vez más en compañía de Hayek: deberían incluirlo entre sus clásicos, con Laclau y demás; al menos, mejoraría el promedio. También en la academia seria circulan argumentos antidemocráticos. Brian Caplan, en The Myth of the Rational Voter, sostiene que no podemos esperar mucho de unos votantes inevitablemente irracionales, entregados a sesgos que les impiden reconocer cosas como el beneficio del comercio o de la inmigración. Por su parte, Jason Brennan, quizá el “libertario” reciente más vertebrado, en The Ethics of Voting, sostiene que, si creemos que la democracia es un método para seleccionar a los mejores gobernantes o las mejores políticas, tal vez debamos reconsiderar el derecho al voto de los ciudadanos con menos luces o virtudes. Recientemente, Ch. Achen y L. Bartels, en Democracy for Realists, nos han mostrado que, además de ignorancia, los votantes pecan de inconsistencias ideológicas y de memoria de pez, de que son incapaces de castigar a resultado pasado, retrospectivamente, a los ineptos.

Alguna razón tienen. En ¿Idiotas o ciudadanos? exploré estas irracionalidades y el dilema al que parecen abocarnos: populismo o tecnocracia. Soluciones se intentan. Instituciones como los tribunales constitucionales o, en otro sentido, los bancos centrales buscan prevenirnos contra lo peor de nosotros mismos, contra decisiones colectivas suicidas: excluir de la competencia democrática —y por ende, proteger— cosas importantes, como derechos o intereses de los ciudadanos futuros. Se trata de soluciones no carentes de problemas: falta de legitimidad democrática para quehaceres legislativos que, de facto, realizan; permeabilidad a opacos poderes; sesgos comunes a todos los mortales y también a los jueces (Sunstein y otros, Are Judges Political?).

Los problemas son muchos, pero hay uno basal: la miopía del votante, su infantilismo. Las criaturas prefieren un caramelo hoy que ciento mañana. Los adultos, poco más o menos: votan contra el impuesto de sucesiones porque les “roban” su casa, descuidando que, en la redistribución, también entra la propiedad del potentado; se quejan de los “extranjeros” en ambulatorios que se sostendrán con el trabajo de los extranjeros; prefieren filtros lingüísticos a los docentes para evitarse competencia en una universidad prestigiosa que dejará de serlo por ese mismo filtro; reclaman proteger su “industria” fósil ante innovaciones que, renovándose, le permitirán ampliar sus clientes; apoyan la independencia (o los aranceles) para apropiarse en exclusiva de un mercado local que con la independencia se vendrá abajo, con peores proveedores y arruinados clientes. La miopía es solo una variante de la irresponsabilidad más general, esa misma que nos lleva a realizar acciones que condenamos: reclamamos medidas contra el cambio climático con nuestros radiadores a todo trapo; condenamos el cotilleo mientras nos abalanzamos sobre las revistas de peluquería, como sucedía en los días de Clinton y la becaria.

La competencia política agrava la patología. Como nadie gana elecciones paseando malas noticias, las burbujas financieras se disimulan, el nacionalismo nos acerca a las puertas del drama y los desbarajustes ambientales se ahondan. La democracia participa de lo que Taleb llama ingratitud hacia el héroe silencioso: “Todo el mundo sabe que es más necesaria la prevención que el tratamiento, pero pocos son los que premian los actos preventivos”. Se reclaman más competencias para la propia autonomía, aunque se sepa que, a medio plazo, los problemas aumentarían, comenzando porque las competencias, generalizadas, se esfuman como poder efectivo. Al final, se vacían de poder las instituciones, las centrales y las locales. En esas circunstancias, la proliferación de “naciones autonómicas” es algo más que simple majadería: la marca “nación” es un bien posicional; esto es, vale mientras otros carecen de él. Además, la miopía encuentra el terreno abonado en el hecho de que los problemas, en su mayoría, no son cuánticos, como la ruptura de un vidrio, en un instante, sino continuos, como se rompe una cuerda fatigada por el roce, como el desgaste del ruido de la vida, como muere el amor. En el entretanto, los ciudadanos optan por el ilusionismo y se culpa por elevación: la casta, el sistema, el heteropatriarcado, los extranjeros, Europa, Madrid… Vamos, a nadie. Rueda el mundo y el que venga que arree.

El reto no es nuevo: diseñar instituciones capaces de compatibilizar calidad de las decisiones con autogobierno, “incluso con un pueblo de criaturas”, parafraseando a Kant. Hay propuestas parciales, como el uso del sorteo o el “paternalismo libertario”, que propone configurar los escenarios de elección a favor de ciertos resultados. También con problemas. De momento, lo indiscutible es que nuestras democracias alientan el infantilismo. Y, puesto que el mecanismo está diseñado para ocultar problemas u omitir el coste de las soluciones, sin reclamar nada a los ciudadanos, resulta casi indecente reprocharles su miopía. Así las cosas, nadie se puede extrañar de que proliferen los conjuros en una democracia configurada para que los ciudadanos operen como consumidores: siempre tienen razón y deben estar contentos. El populismo, en esas circunstancias, es la regla, no la excepción. Mientras tanto, los retos importantes quedan en espera. No es raro que asome la tentación de limitar la democracia. Tiempo de ingratos dilemas.

Félix Ovejero, ¿Democracias para niños?, El País 19/12/2016

OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR

La corrupción, sí, pero ¿hay algo más)

Mejores decisiones (02/09/2016)

No todo cabe en un catálogo (05/07/2016)

-

Quan el `fact-checking' no serveix.

Archivado: diciembre 19, 2016, 6:31am CET por Manel Villar

En octubre de 1924, la Casa Blanca vivió un acontecimiento revolucionario: el presidente Calvin Coolidge invitó a desayunar a lo más vistoso del star-system del cine de la época. Esa convocatoria pionera, que fascinó a los periodistas, se hizo para combatir la imagen de “taciturno” que los votantes tenían de Coolidge, que se enfrentaba a la reelección en unas semanas. La idea fue de Edward Bernays, pionero de las relaciones públicas y sobrino de Sigmund Freud. Bernays había comprendido gracias al trabajo de su tío la decisiva influencia de determinados procesos psicológicos: hay emociones que calan en las masas mucho mejor que la información. Había probado que funcionaba para la publicidad consumista y también, por qué no, podía funcionar en los procesos electorales. Coolidge ganó. Y hoy sabemos que hay innumerables prejuicios instintivos, los llamados sesgos cognitivos, que nos influyen inconscientemente cuando procesamos información política.

No es una simple percepción, lo hemos visto en nuestros cerebros. Durante las elecciones presidenciales de 2004, sometieron a unos cuantos votantes de EE UU a una pequeña tortura en la camilla de una máquina de resonancia magnética que leía sus cerebros. A votantes demócratas les presentaban unas frases contradictorias de su candidato, John Kerry, que mostraban que estaba siendo deshonesto. Y a votantes republicanos lo mismo, pero con George W. Bush. Preguntados por esas contradicciones, los votantes partidistas activaban las partes de su cerebro asociadas a la regulación de las emociones, no al razonamiento. Su respuesta venía de las entrañas, no del frío análisis de las oraciones.

Preferimos que las noticias nos den la razón y en caso contrario ya nos encargamos de que los datos encajen en nuestros esquemas mentales. En la década de 1990, la psicóloga social Ziva Kunda consolidó el concepto del razonamiento motivado: “Existen pruebas considerables de que es más probable que las personas lleguen a las conclusiones a las que desean llegar”, escribió. Esto es algo que hacemos constantemente en política: ante una corruptela del partido que votamos, pensamos en cómo limitar su importancia; si es del partido rival, convertiremos de inmediato la anécdota en categoría.

El `fact-checking´ no sirve

En los últimos años han surgido numerosos experimentos de fact-checking o verificación de las afirmaciones de los políticos. En la campaña de 2012, Barack Obama dijo falsedades en el 25% de sus afirmaciones, según Politifact. Su rival, Mitt Romney, llegó al 40%. Donald Trump ha alcanzado el 70%, pero eso no le ha importado a los votantes republicanos, aunque le hayan pillado en casi todas las mentiras. La mayoría reconoce que si un medio da noticia de una falsedad de su líder, prefieren creerle a él antes que la noticia, según una encuesta de YouGov (PDF).

Los sesgos cognitivos nos empujan a analizar más duramente los renuncios del grupo rival y a justificar los del nuestro, para no tener que poner en entredicho nuestro esquema de valores. “Lo que estamos descubriendo es que la mentira es una dinámica social, y es en ese marco en el que se decide lo que es aceptable o no”, explica a Materia Dan Ariely, investigador de la Universidad de Duke y uno de los mayores expertos en los condicionantes psicológicos de las mentiras.

En uno de sus experimentos, Ariely sometía a los estudiantes de la Universidad de Cornell a una prueba de matemáticas en la que podían hacer trampas, mintiendo sobre sus respuestas acertadas, para conseguir más dinero del merecido. En esta prueba, casi todos los sujetos mienten un poquito, lo que consideran aceptable. Luego se analizó qué pasaría cuando los estudiantes observaban a un compañero mintiendo descarada e impunemente para conseguir mucho más premio. El resultado es que todos mintieron más; el grupo había aumentado su nivel de tolerancia a la deshonestidad. Más adelante se repitió este escenario, pero vistiendo al supermentiroso con la sudadera de la universidad rival, la de Pittsburgh. La consecuencia fue que el grupo redujo su tolerancia a la mentira y dejó de hacer trampas, aun sabiendo que perdían dinero.

En nuestra tribu consentimos cierto nivel de mentiras e incluso nos dejamos contagiar; pero al atribuir la mentira a la tribu rival (la Universidad de Pittsburgh), la falta de honestidad se convierte en un acto deleznable con el que no queremos que se nos relacione. Da igual que a los demócratas les indignen las mentiras de Trump si los republicanos están dispuestos a consentirlas en virtud de un objetivo más importante: que los suyos lleguen a la Casa Blanca. En un entorno cada vez más polarizado, estos sesgos tienen mucha más fuerza.

Además, existe un problema añadido: aportar más información puede resultar contraproducente. Brendan Nyhan, politólogo de la Universidad de Darmouth, lleva mucho tiempo estudiando cómo vencer los sesgos de la gente, como con los antivacunas. Sus hallazgos muestran que en muchos casos se refuerza la posición del sujeto cuando se trata de corregir a alguien ofreciendo más datos para sacarle de su error. Paradójicamente, otro de sus estudios mostró que cuanto más conocimientos políticos tenían los ciudadanos más sesgada era su lectura de la realidad en favor de sus posiciones.

La pendiente resbaladiza de las mentiras

“Tenemos que agravar las consecuencias para la reputación y hacer que cambien los incentivos para hacer declaraciones falsas. En este momento, vale la pena ser escandaloso, pero no ser sincero”, aseguraba Nyhan en The Economist.

Ariely —autor de Por qué mentimos, de Ariel— coincide en el análisis: “Lo que ha pasado en las recientes elecciones en EE UU es que ha cambiado drásticamente lo que es aceptable”. Y se muestra pesimista por lo que ha aprendido de sus estudios. “Lo que me preocupa es que no hay marcha atrás. Una de las cosas que sabemos sobre la deshonestidad es que es una pendiente resbaladiza y una vez que entras en una mala situación no hay salida. Creo que va a ir a peor y peor”, asegura.

En mayo de este año, Ariely publicó junto con un grupo de especialistas un llamativo estudio sobre cómo el cerebro se adapta a nuestras mentiras. Publicado en Nature Neuroscience, el experimento mostraba cómo la reacción de la amígdala, muy sensible ante el comportamiento deshonesto, iba reduciéndose con la repetición de esa conducta. El cerebro es flexible por definición y termina acostumbrándose a cualquier novedad, por incómoda que sea, si se reitera. De ahí la famosa pendiente resbaladiza de las mentiras: “Lo que comienza con pequeños actos de deshonestidad puede convertirse en transgresiones más grandes”, concluía el estudio. Un gran mentiroso patológico comenzó a domesticar su cerebro con una pequeña mentirijilla.

Todo esto no supone que seamos incapaces de denunciar las mentiras de los nuestros, solo que hace falta ser consciente de que los sesgos y los prejuicios también nos influyen en cuestiones políticas. Como en el fútbol, nos cuesta más reconocer que nuestro jugador ha cometido un penalti. Esta semana, Donald Trump aplazó sine díe, por falta de tiempo, una decisiva rueda de prensa en la que iba a explicar sus conflictos de intereses como empresario y presidente. Unas horas después recibía al cantante Kanye West y se hacía unas fotos con él, para alegría de los medios.

Javier Salas, La posverdad está en tu cerebro, El País 17/12/2016LA ESPERANZA MEDIÁTICAAl analizar cómo procesamos las mentiras de los políticos hay que tener en cuenta, además, que no nos llegan en bruto: generalmente ya aparecen en nuestro menú informativo convenientemente procesada por los líderes de opinión que elegimos para cocinarlas. Así incluso nos ahorramos el esfuerzo de buscar justificaciones: la cadena de turno nos hace el trabajo sucio de evitarnos la disonancia cognitiva.Por eso un estudio publicado en noviembre ofrece una nueva esperanza. Enfrentados a noticias de dudosa veracidad, los jóvenes caían en sus sesgos y creían lo que convenía al color de las lentes de su ideología. Y como en las investigaciones de Nyhan, cuanto más sabían de política, más se dejaban engañar. Sin embargo, había un factor que ayudaba a los jóvenes a evitar las noticias falsas: tener conocimientos sobre periodismo, sobre cómo se construye una noticia veraz, les permitía distinguir información de calidad y artículos que solo pretenden desinformar. Esta “alfabetización mediática” acercaba a los jóvenes estudiados a una posición de “lealtad crítica”, al ser capaces de “escrutar un argumento incluso cuando ese argumento se alinea con sus preferencias partidistas”.En cualquier caso, es llamativo comprobar la vigencia de otro sesgo. Buena parte de los estadounidenses cree que las noticias falsas están confundiendo a la opinión pública. Sin embargo, una mayoría aplastante de la población asegura que ellos sí saben reconocer esas noticias falsas, según un estudio de Pew. Están engañando a la gente, pero a ellos no, claro.

-

Mirar el fuego.

Archivado: diciembre 19, 2016, 12:13am CET por Victor Bermúdez Torres

Decía un viejo profesor mío que los alambicados bailes del humo de la pipa de Kant eran la causa del estilo tortuoso de su pensamiento. Esto me hace recordar, de forma no menos barroca, algo que escuche alguna vez, es probable que un animada charla junto al hogar.

Decía un viejo profesor mío que los alambicados bailes del humo de la pipa de Kant eran la causa del estilo tortuoso de su pensamiento. Esto me hace recordar, de forma no menos barroca, algo que escuche alguna vez, es probable que un animada charla junto al hogar.

Se decía que el descubrimiento y domesticación del fuego, hace medio millón de años, tuvo que ser un elemento determinante en el desarrollo intelectual de nuestros ancestros. Cohabitar en torno a una fogata habría acabado, según parece, con las largas horas de oscuridad y peligro de la noche animal, tornándola en un tiempo humano de convivencia y ocio, una especie de prolongación artificial del día en la que nuestros antepasados podían soñar despiertos, pensar, y compartir ideas, cuentos y cantos a través de imágenes y misteriosos símbolos... ¿No es una bella hipótesis?... De esto trata nuestra última colaboración en El Correo Extremadura. Se puede leer pulsando aquí.

-

Las navidades de Frankenstein

Archivado: diciembre 18, 2016, 11:52am CET por Gregorio Luri

Un pelín psicosocialista, el vídeo, pero me ha gustado. Además en navidad está permitido pecar de emotivo. Al fin y al cabo, la navidad es la fiesta mayor de los pobres.

-

El pollo de Bacon

Archivado: diciembre 17, 2016, 9:34pm CET por Gregorio Luri

En 1626, Sir Francis Bacon, una de las mentes más influyentes de su tiempo, veía nevar.

Ustedes pueden pensar que esto nada tiene de filosófico, pero piensen también en la que armó Newton viendo caer una manzana.

Tenemos pues a Bacon viendo nevar y sintiendo mucho frío. Tanto que se le ocurrió que quizás era buena idea comprobar si se podía usar la nieve para conservar la carne. Como era un hombre competencial, compró un pollo, lo mató y lo rellenó de nieve.

Resultado: el pollo no se congeló, pero Sir Bacon, con tanta ida y venida bajo la nieve, sí. Cogió un resfriado -tal, me imagino, como el mío ahora- que se convirtió en neumonía -toco madera-, y murió poco después. -

El turrón de Agramunt y la escuela innovadora

Archivado: diciembre 17, 2016, 4:17pm CET por Gregorio Luri

El jueves pasado estuvimos en Agramunt hablando de Carmen Brufau y, en general, de la muy fascinante y azarosa vida de esta familia "agramontina". Digo que estuvimos porque me acompañaba mi mujer y dos buenas amigas, Assumpta Aragall e Irene Rigau. Comimos en el restaurante Atípic. En los cafés se nos unió el alcalde, que ejerció de excelente cicerone mostrándonos la fabulosa iglesia románica de Santa María (si pasan cerca, disfruten de las arquivoltas de su fastuosa portada abocinada y, de paso, échenle una mirada a la Mare de Déu del Castell), el refugio antiaéreo, el Espai Guinovart y, sobre todo, la fábrica de turrones Vicens. Y aquí es a donde quiero venir a parar.

No es fácil reflejar en pocas palabras el entusiasmo del propietario de la fábrica con su empresa. ¡Había que ver el brillo de sus ojos al guiarnos por los detalles de una obra salida de tus propias manos, a la que ha visto crecer poco a poco y, finalmente, triunfar. Como no se conforma con ser lo que es, y el hombre tiene hambre de futuro, se preocupa -no puede ser de otra manera- de innovar. Pero no se le ocurre ni innovar por innovar ni jugar con su patrimonio familiar promoviendo una innovación disruptiva, ni confunde procedimientos con resultados. Tiene detrás una trayectoria de la que se siente orgulloso y no está dispuesto a tirarla por la borda. No olvida tampoco que lo que lo ha traído hasta el presente y le permite mirar con confianza al futuro es la calidad del típico turrón de Agramunt. Sea lo que sea lo que depare el futuro, tiene muy claro que debe encararlo cuidando cada detalle de la producción y la comercialización, extremando la profesionalidad y los rigurosos controles de calidad (la evaluación, vaya).

Para no quedarse con los brazos cruzados esperando lo por venir, ha decidido salirle al encuentro y marcarse un objetivo muy claro: conseguir que el turrón sea un postre habitual en las mesas españolas durante todo el año. Este empeño requiere nuevos diseños, nuevos formatos y la ampliación de la oferta. Así que se han puesto en contacto con Albert Adrià y con el maestro turronero Ángel Velasco para elaborar nuevos turrones: blancos crujientes, a la sal, soufflé... hasta alcanzar las 150 referencias. Pero, insisto, sin olvidar ni el típico turrón de Agramunt ni los controles de calidad.

Como os podéis imaginar, yo iba pensando en la escuela.

Por cierto: poco antes de la conferencia tuve la inmensa satisfacción de saludar a un sobrino de Carmen Brufau, que vino desde Castellserà a escucharme.

-

Turbocapitalisme.

Archivado: diciembre 17, 2016, 4:11pm CET por Manel Villar

Nacido en Alemania hace 45 años e instalado en Barcelona después de que hace seis sufriera un infarto, Raphael Nagel trabajó durante de tres lustros en el sector financiero; principalmente para el gigante alemán Deutsche Bank, que hoy navega como un transatlántico agujereado. El exdirectivo asesora ahora a empresas, en especial pymes, a las que ayuda sobre todo a lidiar con la deuda. Nagel, que tiene plantada una gran bandera de Israel en su despacho –"un regalo", apostilla– se ha hecho un hueco mediático con sus críticas al gran capital y ha publicado un libro titulado Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra, en el que carga contra los desmanes del sistema financiero y recoge algunos casos de malas prácticas en España.

Economista con estudios de Derecho y Filosofía, niega ser "un banquero resentido" y se ha propuesto ayudar a combatir la exclusión financiera desde una fundación que lleva su nombre. Nagel habla mucho y parece callar más.

¿Un ex banquero que despotrica contra el sistema y lucha contra la exclusión financiera? Es inevitable pensar en un rico con mala conciencia.

La gente puede verlo de este modo: un banquero que se ha hecho rico... Pero le contesto. Primero, se sorprendería si le mostrara mis declaraciones de la renta, porque demuestran que siempre he dedicado una parte a los demás. [Desde la fundación Nagel] queremos dar un ejemplo y demostrar que el altruismo existe, y estamos hartos de que, del dinero de una donación, buena parte vaya a personal o a captación de fondos. Ahora podemos ver cambios en directo. La recompensa es que me hace sentir bien y eso no tiene precio. Además, no tengo mala conciencia. No he hecho nada para tener que sentirme mal.

Pero desde la banca sí debe de haber visto unos cuantos entuertos.

Bien, pasé diecisiete años en la banca, esencialmente en el Deutsche Bank. Me dedicaba a la unidad de refinanciaciones y reestructuraciones de deuda. Pero no puedo decir que viera algo irregular. El problema vino más del lado de la banca de inversión. Sí he visto cómo se ha pervertido el sistema financiero.

¿En qué sentido?

El sistema financiero se ha desvinculado de la economía real. Hoy, la mayoría de transacciones que se realizan son operaciones especulativas manejadas por ordenador y carecen de vinculación con la economía productiva. Pero ya he dicho alguna vez que no soy el típico banquero resentido. No pienso con rencor en el sector.

En su libro Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra carga contra la avaricia de los grandes capitales sin importar lo que le ocurre a la gente más vulnerable. Y habla de oligopolio bancario en España.

Mis críticas son constructivas, no destructivas contra la banca. En España vemos a cuatro entidades que controlan el 80% del mercado. Cuando se privatice Bankia, habrá un actor menos y el control del resto se ampliará al 90%. No puede ser. Además, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son casi una pérdida de tiempo para la banca. Es muy intenso el esfuerzo y el riesgo que requerirían en relación con el beneficio.

La banca, insisto, no obtiene el grueso de sus ganancias de prestar dinero, sino de operaciones especulativas. Ya no existe el modelo de banca tres, seis, tres: que quiere decir que te pago el 3% de interés por tu dinero, cobro el 6% por el dinero que te presto y a las tres de la tarde me marcho a jugar al golf. Desde que se abandonó el patrón oro, cambió radicalmente el sistema financiero. A partir de entonces hay más deuda que activos en el mundo. Todo se basa en la confianza. Ya sabemos que si le pidiéramos el dinero, la banca no tendría el dinero que nos debería dar.

El Deutsche Bank justamente encarna el giro de un banco que tradicionalmente ayudaba a la industria alemana a un gigante megasistémico y con problemas. Eso lo ha vivido usted.

Sí, eso sí. El Deutsche Bank pasó de hacer banca universal a ser un banco global para ampliar el modelo de negocio. El problema es que se está quitando el modelo de negocio a los bancos. Éstos deben buscar un nuevo modelo de negocio. No soy anticapitalista, pero creo en un capitalismo democrático.

¿Y eso qué es?

El capitalismo no es el problema. Es este capitalismo tan acelerado, el mal reparto del patrimonio, la acumulación de capital en el 1% de la gente. Confieso que, mientras escribía el libro sobre la banca me quedé incluso sorprendido de hasta qué punto recogía posiciones de la izquierda. Una vez instalado en España, me he dado cuenta del bajo nivel de conocimientos financieros. Piense en las participaciones preferentes. Es indiscutible que no era un producto para el inversor de la calle. Ni siquiera son fáciles de entender para los economistas. Muchos empleados fueron instrumentalizados por las entidades financieras. Este producto se utilizó mal por la desprofesionalización de los bancos.

Multa en EEUU por el empaquetamiento de deuda con créditos hipotecarios insolventes, multa por manipular el interés que se usa como referencia en las hipotecas. El Deutsche Bank...

El Deutsche Bank y el sistema financiero alemán no son infalibles. Se equivocan. Yo no me siento el defensor del Deutsche Bank. Es obvio que los resultados no han sido óptimos. Tampoco quiero idealizar todo lo que se hace en Alemania, pero hay más regulación. Fíjese cómo existen las cajas alemanas. En España, las cajas cumplían una función, eran necesarias. Hemos metido a políticos. Caja Madrid es un ejemplo de cómo la política se carga el mundo financiero.

Cuando ataca la banca española, ¿qué reacciones le llegan?

Cuando alguien no es neutro se generan lógicamente respuestas. Unas son positivas y otras, menos positivas. Sobre todo, lo que hemos visto es voluntad de diálogo. Hemos ganado el tener voz, y estoy agradecido a los medios de comunicación por ello. Pero siempre he opinado que es malo quejarse y no hacer nada. Si no estoy contento con el panorama de oferta de banca, debo criticarlo y también hacer algo. Otra reacción ha sido la de intentar dar apoyo a la Fundación Nagel [que lucha contra la exclusión social y financiera].

¿Y la ha aceptado?

No, claro. Lo hemos rechazado de plano. En Alemania decimos: "El pan de quien comes, la canción de quien cantas". Ya no puedes decir lo que piensas.

Como sus críticas al modelo de crecimiento español.

Sí. El objetivo de los Estados es reducir el nivel adquisitivo del ciudadano. El interés del Banco Central Europeo ha sido ese, es lo que hay detrás de la política de intereses cero. Entre 1936 y 1951, en EEUU se acordó reducir el poder adquisitivo del ciudadano norteamericano en un 40%, con la consecuencia de que el endeudamiento estatal bajó del 118% al 73%. Reducir la deuda es lo que hay detrás.

Pues en España la deuda pública ha alcanzado el 100% del PIB.

Muchos economistas seguimos pensando que incluso con un 130% aún se puede funcionar, pero, claro, con todos los riesgos que conlleva.

Estoy pensando que en realidad no ha dejado el mundo financiero. Su firma Exante Merchant Bankers se define como "banco de inversión".

No tiene nada que ver con mi actividad anterior. Es muy diferente. Yo estaba acostumbrado a casos de deuda enorme. Tratábamos con personas que conocían a fondo el balance de su empresa. Ahora trabajo con pymes. En Alemania, una pyme puede facturar 250 millones de euros, pero aquí podemos hablar de 20 millones. Lo que ha cambiado son los clientes. Trato con personas buenísimas en su profesión, pero a las que les cuesta leer un balance. Estoy teniendo por primera vez la ocasión de ver cómo se gestionan las pymes. Son las que generan más empleo e ingresos fiscales. El tejido social depende de ellas, pero existe un conocimiento escaso.

Y desde su posición, ¿cómo ve la salud de las pymes en España?

Para la mayoría de pymes, el balance se presenta como un instrumento de cara a terceros: a la banca a la que se pide un crédito o a la Agencia Tributaria. Antes de la crisis, todos intuían que el balance no reflejaba la realidad. Después, la economía sumergida se ha reducido, de hecho por eso ha bajado el paro, y eso contribuye a que los balances reflejen cada vez más la imagen fiel de la empresa. Aun así, muchas estructuras de balance no son las óptimas para obtener financiación o para vender una empresa; no son comprensibles para un inversor.

¿Su firma básicamente asesora a pymes en situación de sobreendeudamiento?

Los bancos han vendido numerosas carteras de deuda de las pymes a fondos buitre. Nosotros asesoramos a las pymes para recuperar, para recomprar, el crédito. Las pymes firmaron convenios con condiciones en las que les cuesta hacer frente a esa deuda. Es una deuda que se lanza hacia delante: si no vas a la quiebra en 2011, lo harás en 2016. Al pequeño empresario se le pide que aporte garantías personales y pierde su patrimonio. La banca, para acceder a aplazar el pago y dar más tiempo, acaba pidiendo garantías extra. Por eso es muy importante la ley de segunda oportunidad. Ha sido un avance. Por fin una persona física puede liberarse de la deuda que tenía. Pero se debería poder liberar de la deuda a Hacienda y la Seguridad Social, que es con las que se tiene la mayor parte.

Debe conocer un montón de casos límite. ¿A qué perfil responde quien suele endeudarse más?

Existen pocos estudios sociológicos serios en España sobre quién está endeudado, en qué y sobre dónde falla exactamente la educación financiera. Hay que conocer las necesidades, estudiarlas por franjas de edad... Por eso, en la Fundación Nagel no queremos actuar a partir de percepciones y hemos encargado algunos estudios. La primera idea que tenemos es empezar por las hipotecas. También hay gran demanda en vitalicios y herencias. Sí sabemos que, desafortunadamente, la actual sociedad de consumo lleva a los chavales a desear un móvil de última generación. Los niños de familias humildes aspiran a tener lo mismo que los de familias ricas.

¿Habla de adolescentes endeudados o de padres de adolescentes endeudados?

Los jóvenes generan mucha deuda de consumo. Hace unos días tuvimos aquí una chica de veintitrés años ingresada en una clínica de salud mental porque gastaba al mes 200 euros en tabaco, ganaba 800 y había acumulado deudas de 25.000 euros en créditos al consumo. Una joven inteligente que perdió las ganas de vivir. Afrontar una situación de insolvencia cuesta. No se comunica. Se siente como algo vergonzoso. Y más aquí. En Estados Unidos, si no has quebrado una vez no eres nadie. En la fundación queremos ayudar a salir de la política del avestruz.

Ha empezado a introducirse economía en las escuelas, apoyada por la banca. ¿Su educación financiera será diferente?

A mí siempre me ha sorprendido que Coca-Cola apoye la dieta y la educación alimentaria. Me parece extraño. Del mismo modo, también me parece raro que las entidades financieras sean las que introduzcan la educación financiera.

¿Qué ha advertido en la enseñanza, que pueda ser interesado?

Hay vídeos de entidades bancarias en Youtube donde se explica la diferencia entre la tarjeta de débito y la de crédito. La primera supone cargar una cuantía al saldo de tu cuenta, mientras que en el caso de la tarjeta de crédito la idea que se vende es que si se devuelve el dinero a final de mes no se generan intereses. Eso es mentira. Desde el momento en el que usas una tarjeta pagas unos intereses, empleas un dinero que no es tuyo. Tampoco tiene sentido que a un adolescente le hablen de conceptos como el Ebitda [resultado bruto operativo] o el cash-flow [flujo de caja]. A mí, a los quince años no me habría interesado nada.

Por aburrido, más que por interesante.

Es una pérdida de tiempo. Ya lo aprenderán cuando sean mayores. Hay que explicar cosas más simples. El sentido común detrás de la economía. El uso del dinero. Si gano 1.000 euros al mes y tengo gastos fijos de 700 no puedo contratar una hipoteca de 400. Lo importante es saber cosas como esta, o saber calcular el interés que se cobra por el uso de la tarjeta de crédito o qué se debe vigilar cuando se pide una hipoteca. ¡Y las comisiones que están alrededor de todo lo que se coloca!

¿Cómo se articulan estos programas?

Estamos negociando con varios ayuntamientos. El primero será Arenys de Mar, pero queremos hacerlo con la mayoría. También negociamos con el de Barcelona. Estamos a punto de firmar un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Barcelona para emitir certificados financieros de asistencia. Es importante que se valide desde dentro. Hay personas que nunca han tenido la oportunidad de ir a la universidad. La gente que vaya a nuestros talleres no es tonta ni está mal preparada. Sólo ha tenido otras prioridades.

¿Y la inversión?

Bueno, también es importante aprender que con el dinero no sólo se puede ir a un banco o comprarse un piso. Nunca tendremos un nuevo Google o un Apple si no lo hacemos. Tenemos que lograr que los ahorradores empiecen a invertir en productos de financiación de pymes. Los préstamos colaborativos son necesarios, y pueden introducirse ventajas fiscales para el que apoye a nuevas empresas.

Supone mayor riesgo, sin embargo.

En Alemania existen grupos de pequeños inversores que de forma colectiva reúnen dinero para comprar lo que quieran. Por ejemplo, un centro comercial. Son como fondos de inversión cerrados. Pero para algo así la gente debe comprender un balance. Alguien que ha quebrado merecería que le diéramos un préstamo.

Depende de por qué, supongo.

Sí, depende. Pero seguro que ha aprendido de los errores. Lo importante es volver a empezar.

¿Cómo interpreta la victoria de Donald Trump en EEUU?

Ha ganado por la frustración del ciudadano. Tenemos un sistema en el que el 1% manda y el resto se desconecta de la realidad. En Estados Unidos estaban hartos. No estoy precisamente a favor de Trump. Mi mujer es latina, así que ya se lo puede imaginar. Pero la motivación está ahí y debe servirnos de aviso para introducir cambios. La gente ha interiorizado que los políticos hacen lo que quieren y eso deja campo a los populistas, sobre todo de la derecha, porque parece que proyecta cierta imagen de seguridad y estabilidad.

¿Teme la ultraderecha en Alemania?

Me preocupa. No tanto porque sea judío, sino porque veo que entre quienes apoyan la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania hay muchos economistas, notarios, abogados..., gente con estudios universitarios, gente de clase media. Alemania necesita mano de obra. Muchos inmigrantes y refugiados están formados, y a los que no, se les puede formar. Pero no se les ha integrado. Les hemos hecho huir de su país, los tenemos en campos de acogida sin dinero ni recursos, no les permitimos trabajar y ahora nos sorprenden problemas de violencia o incluso que vengan...

¿Y esa gran bandera del Estado de Israel en su despacho?

Es un regalo. No significa en absoluto que apoye las políticas del Gobierno del país. Tengo muchos amigos palestinos, defiendo un Estado palestino. Pero Israel también necesita uno para que no se repita la historia. Mucha gente confunde religión, gobierno y Estado.

Hay Estados que no lo distinguen.

Es el gobierno el que no distingue.

¿El asesoramiento y la formación que dan su fundación son gratuitos?

Sí, claro. Nosotros vivimos de los honorarios que nos pagan las empresas por el asesoramiento financiero [a Exante Merchant Bankers], pero la dedicación desde la fundación es tiempo. Yo lo tomo como un hobby. Pongo mis conocimientos al servicio de gente que, por ejemplo, no puede afrontar gastos por culpa de impagos de clientes y que a resultas de la deuda le acaban ejecutando el piso. Imagine a alguien con una deuda de 500.000 euros, con hijos y sin casa.

¿Qué hacen en un caso como este?

No damos dinero. Damos asesoramiento. Mucha gente sobreendeudada no sabe qué puede hacer. Buscamos acuerdos extrajudiciales que tal vez puedan también interesar a los bancos para que cobren algo y rápido, pero que también favorezcan al deudor porque evitan procedimientos burocráticos y juidiciales. También hemos invitado a 92 niños a ver un partido de fútbol, que es un lujo para familias en riesgo de exclusión, o apoyado al Hospital Sant Joan de Déu y al Casal dels Infants del Raval.

Loable, y de paso es márketing y reputación para su firma.

Ah, no. No lo mezclamos. Hablamos de ello porque somos pequeños y nos gustaría motivar a otros, ser un ejemplo positivo. Pero a un fondo de inversión no creo que le importe lo que yo haga con mi tiempo libre.

Ariadna Trillas, entrevista con Rafael Nagel: "He visto cómo se ha pervertido el sistema financiero", el diario.es 15/12/2016

-

Adéu a la creença en l'ètica del treball.

Archivado: diciembre 17, 2016, 10:27am CET por Manel Villar

Para nosotros, los estadounidenses, el trabajo lo es todo. Desde hace siglos, más o menos desde 1650, creemos que imprime carácter (puntualidad, iniciativa, honestidad, autodisciplina y todo lo demás). También creemos que el mercado laboral, donde encontramos el trabajo, ha sido relativamente eficiente en lo que a asignar oportunidades y salarios se refiere. Y también nos hemos creído, hasta cuando es una mierda, que trabajar da sentido, propósito y estructura a nuestras vidas. Sea como sea, de lo que estamos seguros es de que nos saca de la cama por las mañanas, de que paga las facturas, de que nos hace sentir responsables y de que nos mantiene alejados de la televisión por las mañanas.

Estas creencias ya no están justificadas. De hecho, ahora son ridículas, porque ya no hay bastantes trabajos disponibles y porque los que quedan ya no sirven para pagar las facturas, a no ser, claro está, que hayas conseguido un trabajo como traficante de drogas o banquero en Wall Street, en cuyo caso, en los dos, te habrás convertido en un gánster.

Hoy en día, todos a izquierda y a derecha, desde el economista Dean Baker al científico social Arthur C. Brooks, desde Bernie Sanders hasta Donald Trump, pretenden solucionar el desmoronamiento del mercado laboral fomentando el “pleno empleo”, como si tener un trabajo fuera en sí mismo una cosa buena, sin tener en cuenta lo peligroso, exigente o degradante que pueda ser. No obstante, el “pleno empleo” no es lo que nos devolverá la fe en el trabajo duro o en el respeto de las normas o en todas esas cosas que suenan tan bien. Actualmente, la tasa de desempleo oficial en EE.UU. está por debajo del 6 %, muy cerca de lo que los economistas siempre han considerado “pleno empleo”, y sin embargo la desigualdad salarial sigue exactamente igual. Trabajos de mierda para todos no es la solución a los problemas sociales que tenemos.

Pero no es que lo diga yo, para eso están los números. En EE.UU. más de un cuarto de los adultos actualmente con trabajo cobra salarios más bajos de lo que les permitiría superar el umbral oficial de la pobreza, y por este motivo un quinto de los niños estadounidenses viven sumidos en la pobreza. Casi la mitad de los adultos con trabajo en EE.UU. tiene derecho a recibir cupones de comida (el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, que proporciona ayuda a personas y familias de bajos ingresos, aunque la mayoría de las personas que tiene derecho no lo solicita). El mercado de trabajo ha fracasado, como casi todos los demás.

Los trabajos que se evaporaron durante la crisis económica no van a volver, diga lo que diga la tasa de desempleo (el aumento neto en el número de trabajos creados desde 2000 se mantiene todavía en cero) y si vuelven de entre los muertos, serán zombis, del tipo contingente, de media jornada o cobrando el salario mínimo, y con los jefes cambiando tus horarios todas las semanas: bienvenido a Wal-Mart, donde los cupones de comida son una prestación.

Y no me digas que subir el salario mínimo a 15$ por hora es la solución. Nadie duda del enorme significado ético de la medida, pero con este salario, el umbral oficial de la pobreza se supera solo después de haber trabajado 29 horas por semana. El salario mínimo federal está en 7,25 $, pero para superar el umbral de la pobreza en una semana de 40 horas, habría que cobrar al menos 10$ por hora. Entonces, ¿qué sentido tiene cobrar un sueldo que no sirve para poder ganarse la vida, sino para demostrar que se tiene una ética de trabajo?

Pero, calla, ¿no es este dilema una fase pasajera más del ciclo económico? ¿Qué pasa con el mercado de trabajo del futuro? ¿No se ha demostrado ya que esas voces agoreras de los malditos maltusianos estaban equivocadas porque siempre aumenta la productividad, se crean nuevos campos empresariales y nuevas oportunidades económicas? Bueno, sí, hasta ahora. La tendencia de los indicadores durante la mitad del siglo pasado y las proyecciones razonables sobre el próximo medio siglo se basan en una realidad empírica tan bien fundamentada que es imposible desestimarlos como ciencia pesimista o sinsentidos ideológicos. Son exactamente iguales que los datos sobre el cambio climático: si quieres puedes negarlo todo, pero te tomarán por tonto cuando lo hagas.

Por ejemplo, los economistas de Oxford que estudian las tendencias laborales nos dicen que casi la mitad de los trabajos existentes, incluidos los que conllevan “tareas cognitivas no rutinarias” (pensar, básicamente) están en peligro de muerte como consecuencia de la informatización que tendrá lugar en los próximos 20 años. Estos argumentos no hacen más que profundizar en las conclusiones a las que llegaron dos economistas del MIT en su libro Race Against the Machine (La carrera contra las máquinas), 2011. Mientras tanto, los tipos de Silicon Valley que dan charlas TED han comenzado a hablar de “excedentes humanos” como resultado del mismo proceso: la producción cibernética. Rise of the Robots (El alzamiento de los robots), 2016, un nuevo libro que cita estas mismas fuentes, es un libro de ciencias sociales, no de ciencia ficción.

Así que nuestra gran crisis económica (no te engañes, no ha acabado todavía) es una crisis de valores tanto como una catástrofe económica. También se la puede llamar impasse espiritual, ya que hace que nos preguntemos qué otra estructura social que no sea el trabajo nos permitirá imprimir carácter, si es que el carácter en sí es algo a lo que debemos aspirar. Aunque ese es el motivo de que sea también una oportunidad intelectual: porque nos obliga a imaginar un mundo en el que trabajar no sea lo que forja nuestro carácter, determina nuestros sueldos o domina nuestras vidas.

En pocas palabras, esto hace que podamos exclamar: ¡basta ya, a la mierda el trabajo!

Sin duda, esta crisis hace que nos preguntemos: ¿qué hay después del trabajo? ¿Qué harías si el trabajo no fuera esa disciplina externa que organiza tu vida cuando estás despierto, en forma de imperativo social que hace que te levantes por las mañanas y te encamines a la fábrica, la oficina, la tienda, el almacén, el restaurante, o adonde sea que trabajes y, sin importar cuanto lo odies, hace que sigas regresando? ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar para obtener un salario?

¿Cómo sería nuestra sociedad y civilización si no tuviéramos que “ganarnos” la vida, si el ocio no fuera una opción, sino un modo de vida? ¿Pasaríamos el tiempo en el Starbucks con los portátiles abiertos? ¿O enseñaríamos a niños en lugares menos desarrollados, como Mississippi, de manera voluntaria? ¿O fumaríamos hierba y veríamos la tele todo el día?

Mi intención con esto no es proponer una reflexión extravagante. Hoy en día, estas preguntas son de carácter práctico porque no hay suficientes trabajos para todos. Así que ya es hora de que hagamos más preguntas prácticas: ¿Cómo se puede vivir sin un trabajo, es posible recibir un sueldo sin trabajar para obtenerlo? Para empezar, ¿es posible?, y lo que es más complicado, ¿es ético? Si te educaron en la creencia de que el trabajo es lo que determina tu valor en esta sociedad, como fuimos educados casi todos nosotros, ¿sentiríamos que hacemos trampas al recibir algo a cambio de nada?

Ya disponemos de algunas respuestas provisionales porque, de una u otra manera, todos estamos cobrando un subsidio. El componente de la renta familiar que más ha crecido desde 1959 han sido los pagos de transferencia del gobierno. A principios del siglo XXI, un 20% de todos los ingresos familiares provenía de lo que también se conoce como asistencia pública o “ayudas”. Si no existiera este suplemento salarial, la mitad de los adultos con trabajos a jornada completa viviría por debajo del umbral de la pobreza, y la mayoría de los estadounidenses tendría derecho a recibir cupones de comida.

Pero, ¿son realmente rentables los pagos de transferencia y las “ayudas”, ya sea en términos económicos o morales? Si seguimos este camino y continuamos aumentándolos, ¿estamos subvencionando la pereza, o estamos enriqueciendo el debate sobre los fundamentos de la vida plena?

Los pagos de transferencia, o “ayudas”, por no mencionar los bonus de Wall Street (ya que estamos hablando de recibir algo a cambio de nada) nos han enseñado a saber diferenciar entre la obtención de un salario y la producción de bienes, aunque ahora, cuando es evidente que faltan trabajos, hace falta replantear este concepto. Da igual cómo se calcule el presupuesto federal, nos podemos permitir cuidar de nuestro hermano. En realidad, la pregunta no es tanto si queremos, sino más bien cómo hacerlo.

Sé lo que estás pensando: no podemos permitírnoslo. Pues no es así, sí que es posible y no es tan difícil. Subimos el arbitrario límite de contribución máxima a la Seguridad Social, que ahora mismo está en los 127$, y subimos los impuestos a las ganancias empresariales, revirtiendo lo que hizo la revolución de Reagan. Con solo estas dos medidas se solucionaría el problema fiscal y se crearía un superávit económico donde ahora solo hay un déficit moral cuantificable.

Aunque claro, tú dirás, junto con todos los demás economistas, desde Dean Baker hasta Greg Mankiw, de derechas o de izquierdas, que subir los impuestos a las ganancias empresariales es un incentivo negativo para la inversión y por tanto para la creación de puestos de trabajo, o que hará que las empresas se vayan a otros países donde los impuestos sean más bajos.

En realidad, subir los impuestos a los beneficios empresariales no puede causar estos efectos.

Hagamos el camino inverso y vayamos hacia atrás en el tiempo. Las empresas son “multinacionales” desde hace ya algún tiempo. En las décadas de 1970 y 1980, antes de que surtieran efecto las rebajas impositivas que Ronald Reagan impulsó, aproximadamente un 60% de los bienes manufacturados que se importaban eran fabricados por empresas estadounidenses en el exterior, en el extranjero. Desde entonces, este porcentaje ha aumentado ligeramente, pero no tanto.

Los trabajadores chinos no son el problema, sino más bien la idiotez sin hogar y sin sentido de la contabilidad empresarial. Por eso es tan risible la decisión tomada en 2010 gracias a Citizens United (Ciudadanos Unidos), que sostiene que la libertad de expresión es aplicable también a las donaciones electorales. El dinero no es una expresión, como tampoco lo es el ruido. La Corte Suprema ha evocado un ser viviente, una nueva persona, de entre los restos del derecho común, y ha creado un mundo real que da más miedo que su equivalente cinematográfico, ya sea este el que aparece en Frankenstein, Blade Runner o, más recientemente, en Transformers.

Pero la realidad es esta: la inversión empresarial o privada no genera la mayoría de los trabajos, así que subir los impuestos a la ganancia empresarial no tendrá ningún efecto sobre el empleo. Has leído bien. Desde la década de 1920, el crecimiento económico ha seguido aumentando a pesar de que la inversión privada se ha estancado. Esto significa que los beneficios no sirven para nada, excepto para anunciar a tus accionistas (o expertos en compras hostiles) que tu compañía es un negocio que funciona, un negocio próspero. No hacen falta beneficios para “reinvertir”, para financiar la expansión de tu mano de obra o de tu productividad, como ha quedado claramente demostrado gracias a la historia reciente de Apple y de la mayoría de las demás empresas.

Eso hace que las decisiones en materia de inversión que realizan los directores ejecutivos de las empresas tengan solo un efecto marginal sobre el empleo. Hacer que las empresas paguen más impuestos para poder financiar un Estado del bienestar que permita que amemos a nuestros vecinos y que cuidemos de nuestros hermanos no es un problema económico, es otra cosa, es una cuestión intelectual o un dilema moral.

Cuando tenemos fe en el trabajo duro, estamos deseando que imprima carácter, pero al mismo tiempo estamos esperando, o confiando, que el mercado de trabajo asigne los ingresos de manera justa y racional. Ahí es donde está el problema, que estos dos conceptos van juntos de la mano. El carácter puede provenir del trabajo sólo cuando vemos que existe una relación inteligible y justificable entre el esfuerzo realizado, las habilidades aprendidas y la recompensa obtenida. Cuando observo que tu salario no tiene ninguna relación en absoluto con tu producción de valor real, o con los bienes duraderos que el resto de nosotros podemos utilizar y apreciar (y cuando digo duradero no me refiero solo a cosas materiales), entonces empiezo a dudar de que el carácter sea una consecuencia del trabajo duro.

Cuando veo, por ejemplo, que tú estás haciendo millones lavando el dinero de los cárteles de la droga (HSBC), que vendes deudas incobrables de dudoso origen a los gerentes de fondos de inversión (AIG, Bear Stearns, Morgan Stanley, Citibank), que te aprovechas de los prestatarios de renta baja (Bank of America), que compras votos en el Congreso (todos los anteriores), también llamado un día más en la rutina de Wall Street, mientras que yo tengo problemas para llegar a fin de mes aun teniendo un trabajo a tiempo completo, me doy cuenta de que mi participación en el mercado laboral es irracional. Sé que forjar mi carácter a través del trabajo es una tontería porque la vida criminal sale rentable, y lo que debería hacer es convertirme en un gánster como tú.

Por ese motivo, la crisis económica que estamos sufriendo también es un problema ético, un impasse espiritual y una oportunidad intelectual. Hemos apostado tanto por la importancia social, cultural y ética del trabajo, que cuando falla el mercado laboral, como lo ha hecho ahora de manera tan espectacular, no sabemos explicar lo que ha pasado ni sabemos encauzar nuestras creencias para encontrar un significado diferente al trabajo y a los mercados.

Y cuando digo “nosotros” me refiero a casi todos nosotros, derechas e izquierdas, porque todo el mundo quiere que los estadounidenses vuelvan al trabajo, de una u otra manera, el “pleno empleo” es un objetivo tanto de los políticos de derechas como de los economistas de izquierdas. Las diferencias entre ellos se basan en los medios, no en el fin, y ese fin incluye intangibles como la adquisición de carácter.

Esto equivale a decir que todo el mundo ha redoblado los beneficios asociados al trabajo justo cuando este está alcanzando su punto de evaporación. Garantizar el “pleno empleo” se ha convertido en el objetivo de todo el espectro político justo cuando resulta más imposible a la par que más innecesario, casi como garantizar la esclavitud en la década de 1850 o la segregación en la década de 1950.

¿Por qué?

Pues porque el trabajo lo es todo para nosotros, habitantes de sociedades mercantiles modernas, independientemente de su utilidad para imprimir carácter y distribuir ingresos de manera racional, y bastante alejado de la necesidad de vivir de algo. El trabajo ha sido la base de casi todo nuestro pensamiento sobre lo que significa disfrutar de una vida plena desde que Platón relacionó el trabajo manual con el mundo de las ideas. Nuestra manera de desafiar a la muerte ha sido la creación y reparación de objetos duraderos, puesto que sabemos que los objetos significativos durarán más que el tiempo que tenemos asignado en este mundo y que nos enseñan, cuando los creamos o reparamos, que el mundo más allá de nosotros, el mundo que existió y existirá, posee una realidad propia.

Detengámonos en el alcance de esta idea. El trabajo ha sido una manera de ejemplificar las diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, cuando fusionamos el significado de los conceptos de paternidad y “sostén familiar”, o como cuando, más recientemente, intentamos disociarlos. Desde el siglo XVII, se ha definido la masculinidad y la feminidad, aunque esto no significa que se consiguiera así, por medio del lugar que ocupan en una economía moral, en términos de hombre trabajador que recibía un salario por su producción de valor en el trabajo, o en términos de mujer trabajadora que no cobraba nada por su producción y mantenimiento de la familia. Por supuesto, hoy en día estas definiciones están cambiando a medida que cambia el significado de la palabra “familia” y a medida que se producen cambios profundos y paralelos en el mercado de trabajo, la entrada de la mujer es solo uno de ellos, y en las actitudes hacia la sexualidad.

Cuando desaparece el trabajo, la diferencia entre los sexos que produce el mercado de trabajo se diluye. Cuando el trabajo socialmente necesario disminuye, lo que un día se conocía comotrabajo de mujeres (educación, atención sanitaria o servicios) es ahora nuestra industria primaria, y no una dimensión “terciaria” de la economía cuantificable. El trabajo relacionado con el amor, con cuidarse los unos a los otros y con aprender a cuidar de nuestros hermanos (el trabajo socialmente beneficioso) se convierte no sólo en posible, sino más bien en necesario, y no solo en el interior del núcleo familiar, donde el afecto está a nuestra disposición de manera rutinaria, no, me refiero también a lo que hay ahí fuera, en el vasto mundo exterior.

El trabajo también ha sido la manera estadounidense de producir “capitalismo racial”, como lo llaman hoy en día los historiadores, gracias a la mano de obra de esclavos, de convictos, de medieros y luego de mercados laborales segregados, en otras palabras, un “sistema de libre empresa” edificado sobre las ruinas de cuerpos negros o un entramado económico animado, saturado y determinado por el racismo. Nunca hubo un mercado libre laboral en esta unión de Estados. Como todos los demás mercados, este siempre estuvo cubierto por la discriminación legal y sistemática del hombre negro. Hasta se podría decir que este mercado con cobertura creó los aún hoy utilizados estereotipos sobre la vagancia de los afroamericanos mediante la exclusión de los trabajadores negros del trabajo remunerado y su confinamiento a vivir en los guetos de días de ocho horas.

Y aun así, aun así, aunque a menudo el trabajo ha significado una forma de subyugación, de obediencia y jerarquización (ver más arriba), también es el lugar donde muchos de nosotros, seguramente la mayoría de nosotros, hemos expresado de manera consistente nuestro deseo humano más profundo: liberarnos de autoridades u obligaciones impuestas de manera externa y ser autosuficientes. Durante siglos nos hemos definido a nosotros mismos de acuerdo con lo que hacemos, de acuerdo con lo que producimos.

Sin embargo, ya debemos ser conscientes de que esta definición de nosotros mismos lleva adscrita el principio productivo (de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su creación de valor real por medio del trabajo) y nos obliga a alimentar la idea inane de que nuestro valor lo determina solo lo que el mercado de trabajo puede registrar, en términos de precio. Aunque también debemos ser conscientes de que este principio marca un cierto camino cuya consecuencia es el crecimiento infinito y su fiel ayudante, la degradación medioambiental.

Hasta ahora, el principio productivo ha servido como principio real que hizo que el sueño americano fuera posible: “Trabaja duro, acepta las reglas y saldrás adelante”, o “cosechas lo que siembras, labras tu propio camino y recibes con justicia lo que has ganado con honradez”, u homilías y exhortaciones parecidas que se usaban para entender el mundo. Sea como sea, antes no sonaban ilusorias, pero hoy en día sí.

En este sentido, la adhesión al principio productivo es una amenaza para la salud pública y para el planeta (en realidad, estas dos cosas son lo mismo). Comprometernos con algo que sabemos imposible es volvernos locos. El economista ganador del Nobel Angus Deaton dijo algo parecido cuando explicó las anómalas tasas de mortalidad que se estaban registrando entre la población blanca que habita los Estados de mayoría evangelista (Bible belt) alegando que habían “perdido la narrativa de sus vidas”, y sugiriendo que habían perdido la fe en el sueño americano. Para ellos, la ética del trabajo es una sentencia de muerte porque no pueden practicarla.

Por esta razón, la inminente desaparición del trabajo plantea cuestiones fundamentales sobre lo que significa ser humano. Para empezar, ¿qué propósito podríamos elegir si el trabajo, o la necesidad económica, no consumieran la mayor parte de las horas que pasamos despiertos y de nuestras energías creativas? ¿Qué posibilidades evidentes, aunque todavía desconocidas, aparecerían? ¿Cómo cambiaría la misma naturaleza humana cuando el antiguo y aristocrático privilegio sobre la ociosidad se convierte en un derecho innato del mismo ser humano?

Sigmund Freud insistía en que el amor y el trabajo eran los ingredientes esenciales de la existencia humana saludable. Tenía razón, por supuesto, pero ¿podría el amor sobrevivir a la desaparición del trabajo como compañero de buena voluntad que se necesita para alcanzar la vida plena? ¿Podemos dejar que la gente reciba algo a cambio de nada y aun así tratarlos como hermanos y hermanas, miembros de una preciada comunidad? ¿Te imaginas el momento en el que acabas de conocer en una fiesta a una persona extraña que te atrae, o estás buscando alguien en Internet, a quien sea, pero no le preguntas: “¿y, en qué trabajas”?

No obtendremos ninguna respuesta a estas preguntas hasta que no nos demos cuenta de que hoy en día el trabajo lo es todo para nosotros, y que de ahora en adelante ya no podrá ser así.

James Livingston, A la mierda el trabajo, Ctxt 16/12/2016

_______________

Traducción de Álvaro San José.James Livingston es profesor de Historia en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Es autor de varios libros, el último No More Work: Why Full Employment is a Bad Idea (2016).

Este artículo se publicó originalmente en la revista Aeon. -

Per què serveixen les humanitats?

Archivado: diciembre 17, 2016, 10:07am CET por Manel Villar

Amartya Sen deia, a principis de segle: “Hi ha nombroses teories econòmiques i socials en què els éssers humans són considerats estrictes optimizadors d'un interès personal molt definit. Aquest model d'éssers humans no només és depriment i preocupant si no que hi ha molt poques dades que confirmin que sigui una bona representació de la realitat. Els individus estan influenciats no només per la percepció dels seus propis interessos sinó també, com ha demostrat Hirschman, per les seves passions”. En un temps en què els mitjans consagren la paraula postveritat per assenyalar com una novetat el que és tan vell com la història humana, que “els fets objectius influeixen menys en la formació de l'opinió pública que les crides a l'emoció i a les creences personals”, l'aclariment de Sen és més que pertinent. En aquest moment en què la utopia de l'Homo economicus està en declivi, per salvar el sistema de valors que l'adornava, cal presentar com un endarreriment i una raresa que l'economia del desig condicioni els comportaments. I, no obstant això, què és sinó, per exemple, el que indueix al consum, al qual se'ns incita permanentment perquè complim amb el deure fonamental de contribuir al creixement?

Les visites al diccionari són de vegades il·lustratives. Consumir és “utilitzar un producte per satisfer una necessitat real o creada”. I té una accepció que diu així: “Afecció que minva la salut”. Els objectes que consumim desapareixen: els destruïm o els oblidem ràpidament, perquè està en la lògica del consum que el desig d'un nou producte prevalgui sobre l'interès pel producte aconseguit, fent de la possessió de l'objecte un fet inconsistent, simple trànsit d'un producte a l'altre. No és el que es compra si no l'acció de comprar el que importa. Pel camí deixem la libido i queda només la pulsió. És possible l'empatia en una societat pulsional? És a dir, se'ns convida per terra, mar i aire a una forma patològica de consumir, i de sobte es descobreix, oh!, sorpresa, que uns van votar el Brexit i uns altres, Trump, perquè hem entrat en la postveritat. Si de postveritat es pot parlar com a novetat no és per la sempre present economia del desig si no perquè la mentida s'ha fet viral i els mecanismes per desmuntar-la són impotents. Entre altres coses, perquè qui té el control de les paraules no busca la veritat sinó la desqualificació del que s'ha decretat inadequat.

Em pregunten sovint per què crec que necessitem les humanitats. Precisament, per desmuntar les fal·làcies que acabo de descriure, per defensar el sentit de les paraules i per donar entitat a la complexitat de l'experiència humana. És a dir, salvar l'ésser humà de la seva reducció a estricte Homo economicus, salvar el ciutadà de ser despullat de la seva condició per tancar-lo en el seu cos com a individu aïllat. L'economia humana del desig és tan complicada i desconcertant que segueixen i seguiran havent-hi coses que requeriran una novel·la o una obra d'art perquè puguin entendre's. I l'experiència és precisament el lloc de referència de les humanitats. L'experiència, segons Montaigne, com a expressió de la profunda materialitat de l'home.

En una societat accelerada, en què el ritme de les coses està dominat per la dinàmica sense fre de l'espai virtual, i en què la infinita informació compromet la seva jerarquització, les humanitats són útils per oferir una altra perspectiva des de la qual contemplar les coses; per prendre distància dels esdeveniments i no convertir en novetat el que no ho és; per salvar-nos de l’embadaliment de l'últim gadget; per protegir els espais del silenci i de la pausa; per mantenir viva la desconfiança en les idees rebudes i en les veritats incontestables; per retornar la dignitat al ciutadà reduït a simple número estadístic; per no deixar-nos colonitzar l'atenció, i per repensar la vida. Ho diré en clau d’Albert Camus: “Ser capaços, com Proust, de veure la realitat amb altres ulls”. I de reconèixer el sentit tràgic de la vida, la negació del qual és el germen de la barbàrie. Les humanitats poden aportar la dimensió irònica que ens permet l'assumpció serena de la nostra radical contingència.

Josep Ramoneda, L'honor de les humanitats, El País 16/12/2016 -

Hi ha veritats morals perquè hi ha fets morals.

Archivado: diciembre 17, 2016, 10:00am CET por Manel Villar

De acuerdo con las filosofías morales tradicionales, no puede haber verdades morales porque no habría hechos morales: todos los principios y juicios morales serían emotivos, intuitivos o utilitarios. Se trataría de dogmas, en lugar de hipótesis comprobables. Disiento: sostengo que hay verdades morales porque hay hechos morales. Un hecho moral se puede definir como un hecho social que afecta al bienestar de otras personas. Por ejemplo, el hambre, la violencia física, la opresión política, el desempleo involuntario, la agresión militar y la privación cultural forzosa son hechos morales. También lo son sus opuestos: el alivio del hambre, la creación de puestos de trabajo, la resolución de conflictos, la participación política, la pacificación y la difusión cultural. La conducta prosocial es moral, en tanto que la conducta antisocial es inmoral. Esta definición evita tanto el subjetivismo como el relativismo.

forges

Mario Bunge, Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral; Barcelona: Gedisa, 2013 [2009], páginas 194-195). -

Escacs, la intel.ligència com a espectacle.

Archivado: diciembre 17, 2016, 9:55am CET por Manel Villar

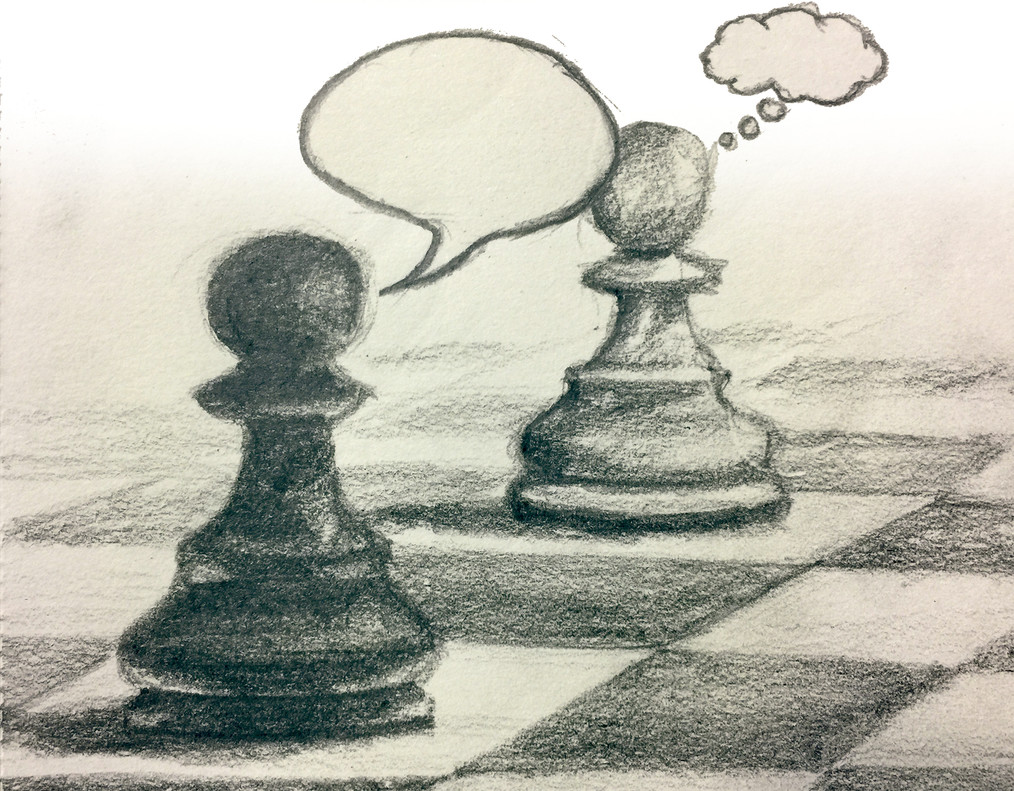

Tot nou coneixement es guanya per conversa: observar és conversar amb la realitat, treballar en equip és conversar amb l'altre, reflexionar és conversar amb un mateix, fer crítica és conversar amb la reflexió... Conversar és fàcil de definir, però difícil de practicar. Conversar és, senzillament, escoltar abans de parlar. I tot vici associat a aquesta virtut consisteix a trobar la manera de no escoltar per així continuar amb el discurs que ens ocupava abans que el nostre interlocutor fes legítim ús del seu torn. La conversa té poc prestigi potser per la seva absència tenaç durant els 20 anys que dura la formació d'un ciutadà modern. Tenim més habilitat per evitar una conversa que per buscar-la. Si només s'aprèn per conversa i resulta que ens hem fet experts a no conversar, llavors tenim un problema. El succedani més gastat de la conversa és la mera alternança en l'ús de la paraula, però la intenció ja no és crear nou coneixement sinó més aviat protegir el coneixement ja adquirit. Així es cultiven els prejudicis i es greixen les tradicions. El primer símptoma que alguna cosa va malament en una empresa humana es presenta en forma de dificultat o d'excusa a l'hora de conversar.

Tot nou coneixement es guanya per conversa: observar és conversar amb la realitat, treballar en equip és conversar amb l'altre, reflexionar és conversar amb un mateix, fer crítica és conversar amb la reflexió... Conversar és fàcil de definir, però difícil de practicar. Conversar és, senzillament, escoltar abans de parlar. I tot vici associat a aquesta virtut consisteix a trobar la manera de no escoltar per així continuar amb el discurs que ens ocupava abans que el nostre interlocutor fes legítim ús del seu torn. La conversa té poc prestigi potser per la seva absència tenaç durant els 20 anys que dura la formació d'un ciutadà modern. Tenim més habilitat per evitar una conversa que per buscar-la. Si només s'aprèn per conversa i resulta que ens hem fet experts a no conversar, llavors tenim un problema. El succedani més gastat de la conversa és la mera alternança en l'ús de la paraula, però la intenció ja no és crear nou coneixement sinó més aviat protegir el coneixement ja adquirit. Així es cultiven els prejudicis i es greixen les tradicions. El primer símptoma que alguna cosa va malament en una empresa humana es presenta en forma de dificultat o d'excusa a l'hora de conversar.

Potser només existeix una forma de coneixement en què l'arraconament de la conversa és impensable. Són els escacs, un joc que es planteja, ja des de la seva essència, com una conversa entre dos colors que s'odien (Borges dixit): ara parlen les blanques, ara els toca a les negres. ¿Hi ha alguna cosa més suïcida per a un jugador d'escacs que seguir el pla propi ignorant el pla de l'adversari? Aquest joc-art-ciència estimula totes les prestacions cognitives (anàlisi, combinació, concentració, estratègia i tàctica, lògica, assumpció d'errors, paciència, tenacitat…), però el seu principal mèrit és sens dubte l'indesmaiable exercici de la conversa. Només per això, els escacs haurien de ser una pràctica natural en escoles i cafeteries universitàries.

Som al 2005 i el meu amic Miguel Illescas, diverses vegades campió d'Espanya i gran pedagog dels escacs, em presenta un ciutadà rus de 15 anys que viatja amb la seva jove mare. Es diu Serguei Kariakin i ostenta un rècord històric absolut ja que aconsegueix el rang de Gran Mestre Internacional (GM) als 12 anys, 7 mesos i zero dies. L'any 1997 un programa d'ordinador d'IBM anomenat Deep Blue, entre els tècnics del qual hi ha també Miguel Illescas, havia derrotat per primera vegada un campió del món, que en aquells moments era Garri Kaspàrov. Molts es van posar les mans al cap. ¿S'acaben els escacs? ¿Es pot parlar de computadores creatives?

En principi, el ciclisme no acaba amb l'atletisme, ni l'automobilisme amb el ciclisme, però l'univers dels escacs ha canviat. Els jugadors no només s'ajuden amb els ordinadors (com va passar en un principi) sinó que la intel·ligència natural i l'artificial es fonen avui com a primícia d'una nova era.

Aquests dies, seguint les partides del campionat del món d'escacs entre l'extraterrestre noruec Magnus Carlsen i aquell tímid nen prodigi Serguei Kariakin, avui tots dos de 26 anys, he reviscut un esdeveniment singular que vam ordir fa 11 anys a CosmoCaixa. Els dies 10 i 11 de maig del 2005, a l'escenari de l'auditori i davant un públic expectant, els grans mestres Illescas i Kariakin s'asseuen davant el tauler proveïts amb els seus ordinadors.

Les regles són especials per a l'ocasió: cap dels dos pot veure les consultes que fa el seu oponent al seu ordinador personal, però els espectadors contemplen tres taulers: el de la partida real entre tots dos i els dos que visualitzen les consultes dels jugadors als seus respectius ordinadors. A més a més, dos analistes xiuxiuegen comentaris de tot el que està esdevenint-se. Per a gaudi de l'audiència diverses formes de conversa afloren per primera vegada: jugador davant ordinador, jugador davant jugador, fins i tot ordinador davant ordinador.