Escrito por Luis Roca Jusmet

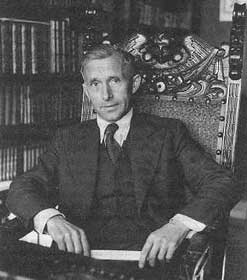

Quizás lo que nos fascinó a todos de Ernest Jünger es que parecía un hombre con carácter.

Empezaré diciendo que no creo que el tema que me ocupa sea un tema científico. Me parece un sofisma plantearlo en estos términos. La psicología o es una ciencia en construcción ( en términos optimistas) o no será nunca una ciencia ( en términos pesimistas, pero lo que parece más probable). Lo que está claro es que hoy no lo es. Más bien me parece una pseudociencia que combina estadística, neurofisilogía, alguna experimentación discutible y mucha ideología. Ideología que combina restos de mala filosofía con el axioma de la adaptación y la normalidad. Todo esto no me sirve. ¿ Que me sirve ? Una reflexión interdisciplinaria entre ciencia social, psicoanálisis, neurociencia y filosofía. Reflexión que es básicamente filosófica en la medida en que es un trabajo analítico sobre estos tres conceptos.

Jerome Kagan es un psicólogo que quiere restituir al temperamento, que es la predisposición genética lo que le corresponde de una manera equilibrada, razonable y matizada. De entrada evita la falsa dicotomía entre lo innato y lo adquirido, entre lo biológico y lo ambiental. No hay que entrar en este juego porque es muy mecánico y poco dialéctico : hay que entender la dicotomía como una interacción a través de la experiencia, no como una suma de factores. La misma genética, nos advierte Kagan, se ha transformado en epigenética, que considera la posibilidad de una modificación química de los genes por factores ambientales. La hipótesis de Kagan es clara : el temperamento, que es el punto de partida, no determina una personalidad sino un amplio abanico de posibilidades que la propia biografía va determinando. En este itinerario singular que es la biografía intervienen factores culturales, sociales, familiares. ¿Qué es el temperamento ? Es la predisposición innata hacia una serie de unos estados cerebrales que nos orientan hacia determinadas pautas emocionales o de conducta. La explicación del temperamento es, por tanto, materialista : son estructuras anatómicas y funcionales del cerebro. Es decir que el temperamento deja de existir de manera independiente desde nuestro nacimiento, ya que desde entonces es modificado y se transforma en el carácter. Pero la noción de carácter y de personalidad son imprescindibles para entender lo fundamental de nuestra identidad, aunque algunos quieran considerarlos sinónimos. Carácter quiere decir etimológicamente marca grabada.Decía Marco Aurelio : "Talla tu máscara." El carácter es una estructura que está tallado en lo real. Consiste un conjunto de actitudes y de hábitos organizados que marcan límites internos y externos. El carácter es el anclaje que no permite gobernarnos a nosotros mismos. Pero este autogobierno necesita autonomía, energía y autodominio. Hemos de tener la fuerza para limitar la influencia de los otros, para autodeterminarnos. El carácter fuerte es la voluntad de poder de Nietzsche. Para él la diferencia entre los humanos, entre señores y siervos, era una cuestión de carácter. Pero antes lo dijeron Aristóteles y Spinoza: para ambos el carácter era libertad interior, el poder de dominar las pasiones y las influencias externas. Un sociólogo como Richard Sennett lo ha planteado con una certera precisión sociológica. Sennett habla de lla pérdida del espacio público en la sociedad moderna. Proceso que empieza en la Europa del siglo XVII y que da un salyto cualitativo con el neoliberalismo global a partir de las últimas décadas del seiglo XX. El primer proceso proceso lo define Sennett como un desplazamiento hacia lo íntimo, que se traduce en la noción de personalidad. La personalidad es la autoimagen, es lo que proyectamos a los otros, Es el deseo de reconocimiento, que el psicoanalista Lacan vincula al registro imaginario, a la rivalidad con el otro. Queremos se vistos y reconocidos por el otro a través de una imagen idealizada. Es algo superficial, poco consistente, que no tiene nada que ver con el carácter como anclaje. Curiosamente Lacan parece referirse a este carácter cuando habla del Nombre del Padre. Porque acaba planteando que el Nombre del Padre es el significante que interiorizamos y que actuá como sostén delante del otro. El que nos permite estructurarnos. Hay aquí algo de lo que hablo. Lo que ocurre es que Lacan lo sitúa en el orden simbólico porque da a este significante un peso sólido. Es estructura. La falta de estructura, para Lacan, es lo que genera una psicosis. Lacan habla de estructura clínica de psicosis pero le da un sentido diferente. No es una estructura sólida sino un orden de elementos. Pero el carácter es lo sólido de nuestra identidad. Es lo que permanece transformándose, porque evidentemente la rigidez acaba asfixiando el deseo, como igualmente planteó Lacan. Pero si no está significante, este carácter, entonces somos una bala perdida, un veleta que se mueve según las presiones internas y externas. La falta de carácter es esta falta de solidez a la que nos avisaba Sennett conduce la cultura del nuevo capitalismo : la corrosión del carácter. Pero el carácter está estructurado en el cuerpo porque no es una construcción simbólica ( en el sentido de un discurso) ni imaginaria. Esto es la personalidad, que como decía Sennett, e sun elemento débil, volátil, narcisista. La sociedad terapéutica que mostraba la socióloga Eva Illouz, está centrada en este culto a la personalidad. El temperamento es la disposición genética, el protoyo, que a partir de su experiencia, de sus interacciones familiares y sociales. El temperamento puede ser una buena o una mala base para un carácter fuerte pero nunca es definitivo. Puede serlos más la falta de referencias en los adultos. Pero el carácter no funciona por identificación, que siempre es mimética. Funciona por estructuración y genera un centro sólido. La personalidad es una superestructura que construimos con elementos simbólicos e imaginarios. Es decir sobre un discurso i una imagen sobre nosotros mismos ( el yo narrativo). No hay que sobrevalorar este yo narrativo, como hace toda esta psicología del crecimiento personal. Es largo y duro estructura o reestructurar el carácter. No solo porque nos enfrentamos a la roca del inconsciente, como dicen los psicoanalistas. El inconsciente existe pero los psicoanalistas no acaban de centrar bien la cuestión del carácter. Freud describe en un artículo los tres tipos de carácter : el narcisista, el dependiente y el obsesivo para concluir que el más equilibrado es el que complementa los tres aspectos : el amor hacia sí, hacia los otros y la regulación por las normas. Pero es un planteamiento pobre porque lo plantea en términos cuantitativos y no cualitativos ( ¿ que quiere decir cada término ? ) y porque no contempla la cuestión estructural del carácter, su fortaleza o debilidad. Porque el carácter tampoco se corresponde con el yo ni con el superyo. Lacan matiza mucho más al diferenciar el sujeto y el yo. Pero el sujeto se corresponde con lo simbólico ( el lenguaje, la ley : lo que llama el significante) y el yo con lo imaginario. El yo sería entonces lo que yo llamo la personalidad. Pero el carácter es para mí lo real del sujeto. El concepto dereal es sugestivo pero confuso. Hay un real que para mí se corresponde con el cuerpo, pero no con el cuerpo del goce del que habla Lacan. Es el cuerpo estructurado en una posición delante de sí mismo, de los otros, del Otro. Algo podríamos aprovechar de algún discípulo de Wilheim Reich, como Alexander Lowen, para entender el cuerpo que se expresa en un carácter que se afirma y no se defienda. Cuando por influencia oriental ( Oriente, este gran invento de Europa...) hablamos d ella superación del ego hay que saber de que hablamos. La cultura japonesa tradicional tiene un concepto, que es el de harapara referirse a algo similar a lo que yo llamo carácter. Es como una especie de centro físico que podemos situar en el vientre, que es lo que consistencia, soporte al individuo. Arnaud Desjaradins, uno de los grandes expertos de la espiritualidad del hinduismo y del budismo, profundo conocedor de las técnicas de meditación, nos explica una anécdota jugosa. Un Maestro hindú le dijo que la faltaba carácter. ¿ Carácter ? - pensó Desjardins, ¿ No es lo que hemos de superar ? Confundía el carácter con la personalidad. Hace falta estructura interna para poder seguir un camino espiritual. Es el ego, lo que llamo la personalidad, lo que hemos de superar. Es decir, el goce de la vanidad, de la contemplación narcisista de nuestra imagen. La personalidad debe ir despareciendo pero la estructura interna debe ser sólida. Es la base para cualquier camino personal que no esté dirigido por el Otro, por los otros. También Taisen Deshimaru, uno d ellos grandes Maestros Zen del siglo XX, decía que lo que les faltaba a los occidentales era carácter y que esta era la principal dificultad para la práctica del zen.

Deshimaru decía : Actitud correcta, respiración correcta, postura correcta: esto es también una buena definición de lo que es tener carácter.

La identidad personal es, en parte, una construcción basada en la imaginación y la memoria. Ya lo señaló Hume.Pero quizás lo que debería haber de sólido es esta estructura básica, interna. Como condición para la libertad interna y de los límites frente a las fuerzas internas y externas que quieren dominarnos.

Este año la ONU persigue un claro objetivo: concienciar sobre una alimentación responsable, reducir la huella alimentaria sobre el medio ambiente, consumir productos que generen el menor número de desechos y promover el consumo de productos que provengan de agriculturas respetuosas con el entorno y cuyo proceso productivo sea eficiente.

Este año la ONU persigue un claro objetivo: concienciar sobre una alimentación responsable, reducir la huella alimentaria sobre el medio ambiente, consumir productos que generen el menor número de desechos y promover el consumo de productos que provengan de agriculturas respetuosas con el entorno y cuyo proceso productivo sea eficiente.

(via

(via