Canales

22481 temas (22289 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (102 sin leer)

-

telèmac

(1041 sin leer)

telèmac

(1041 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(739 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(739 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4720 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(607 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(607 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9497 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (498 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(217 sin leer)

Vida de profesor

(217 sin leer)

«

Expand/Collapse

Professors (50 sin leer)

Professors (50 sin leer)

-

0:25

Definición de amor

» El café de OcataRogarla, desdeñarme; amarla, hundirme;

seguirla, defenderse; asirla, airarse;

querer y no querer dejar tocarse

y a persuasiones mil mostrarse firme;

tenerla bien, probar a desasirme;

luchar entre mis brazos y enojarse;

besarla a su pesar y ella agraviarse;

probar, y no poder, a despedirse;

decirse agravios, reprenderse el gusto

y, en fin, a baterías de mi prisa,

dejar el ceño, no mostrar disgusto,

consentir que le aparte la camisa,

hallarlo limpio y encajarlo justo:

esto es amor y lo demás es risa.

Quevedo

-

23:18

23:18 38. Realment perdem el temps esperant allò que desitgem?

» SAPERE AUDERE -

23:11

23:11 37. Realment som més intel·ligents que ells?

» SAPERE AUDERE -

23:09

23:09 36. Per què sentim la necessitat d'estimar?

» SAPERE AUDERE

-

10:03

10:03 Classe 19

» Comunitat Virtual de FilosofiaA l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 19 sobre l’antropologia i la teoria del coneixement d’Aristòtil. classe-19

-

1:11

Why does everything in Spain look Spanish?

» El café de Ocata“Such a question as, Why does everything in Spain look Spanish? is one of those apparently idiotic questions that opens up quite unexpected areas of vision.”

Northrop Frye, “Spirit and Symbol,” Words With Power, 2008

Vía Futility Closet

-

0:18

0:18 Sócrates reloaled

» Filosofía para cavernícolasEste artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura

Hace meses se publicó el resultado de un curioso experimento. Consistía en exponer a una población de colonos israelíes a una campaña de mensajes en los que aparentemente se defendía la política agresiva de ocupación (asumida por casi todos ellos) pero en los que esta era llevada hasta la paradoja y el absurdo. Se difundían mensajes tales como: “para tener justicia, probablemente necesitamos el conflicto”; “si queremos seguir siendo héroes es imprescindible la guerra”, etc. Después de la campaña estos colonos moderaron significativamente su posición política y manifestaron interés por medidas de conciliación, mientras que en las poblaciones vecinas, también de colonos ultraortodoxos, y que no habían sido sometidas a la campaña, se mantenía un apoyo firme a la política de ocupación.

Lo que estos científicos demostraron era algo tan antiguo como el método socrático. Como saben, Sócrates se dedicaba a examinar las ideas de los atenienses sometiéndolos a un interrogatorio tal que estos acababan delatando lo absurdo y patético de sus creencias, incluso de las más fundamentales, lo que les abocaba a un cambio de vida – ¡algunos hasta lo dejaban todo para seguir al maestro! –.

¿Por qué era y es tan efectivo el método socrático para cambiar a las personas? La razón es simple: son las ideas las que mueven a los hombres, mucho más profundamente que los genes, la historia, la economía o la política juntas. Al fin y al cabo, ¿qué son la genética o lahistoria (por no hablar del historicismo o el naturalismo) sino constructos teóricos – exactamente igual que los “hechos” en los que se fundan – ? ¿O en qué reside la importancia de la economía sino en la idea generalizada de lo importante que es? ¿O qué es, acaso, la política, sino el catálogo de ideas acerca de cómo conciliar nuestros distintos intereses – según la idea que tengamos, claro está, de qué sea lo interesante – ?

Si las ideas son el motor de nuestras acciones (de las anodinas o de las más graves – como violentar a alguien, iniciar guerras o votar a los mismos que pisotean tus derechos – ), la única manera de cambiar nuestra conducta es cambiar nuestras ideas. Y lo primero es percatarnos de lo infames que son las que tenemos. Sócrates mostraba a los atenienses lo absurdas que eran sus creencias y los colocaba, así, en la tesitura de tener que buscar otras mejores. Justo lo mismo que hicieron los científicos en el experimento con los colonos.

Una de las ideas más fundamentales que nos enseñó Sócrates es que el mal es cosa de tontos. No hay malvados, decía, sino personas con ideas erróneas acerca de lo bueno. Nadie en su sano juicio haría lo peor a sabiendas. Hasta el más pérfido de los seres (el terrorista, el violador de niños, el tuitero de lengua maligna) hace lo que cree que es mejor(incluyendo la creencia de que es mucho mejor supeditar el interés de los demás al suyo propio). El mismo Hitler estaba convencido de que hacía el mayor de los bienes a la humanidad al liberarla de los judíos. Otro asunto es que su creencia fuera errónea. No hay nada más peligroso que un tonto.

El tonto más dañino es el que ni siquiera sabe que lo es. Su variedad más conocida es el fanático. Armado con un evangelio (sea el de Jesús, el del Volksgeist, o el de la libertad de mercado) es casi invencible. Otro tipo de tonto es el que, al menos, lo sabe (y, justo por ello, empieza a dejar de serlo). “Solo sé que no sé nada”, decía Sócrates. Es un comienzo. El filósofo – ese sabio tonto – es el que se deshace del evangelio y la metralleta para buscar las ideas que sabe que le faltan.

Para cambiar el mundo hay que cambiar a la gente. Y para cambiarlas hay que mostrarles, primero, que las creencias que tienen no son ni sagradas ni certeras – sino profanables e ilusorias –. Una vez así de desnudos tendrán vergüenza, o les dará la risa, y se dispondrán a conversar y a aprender. En este diálogo consiste la educación. Fíjense que sencillo. La verdad es que con un buen ejército de filósofos socráticos recorriendo el mundo no habría conflicto que se resistiera, ni fanático que no comenzara a hacerse preguntas. Si no se lo creen, hagan el experimento.

-

14:41

Carneades vs Pablo Iglesias el joven

» El café de OcataOtra prueba de que me estoy haciendo viejo: me interesa mucho más lo que decía Carneades que lo que dice Pablo Iglesias -el joven.

Dos apuntes de Cicerón sobre Carneades:

1) Lo que pretendía con su enseñanza era excitar en los romanos el apetito de pensar: excitabat ad veri investigandi cupuditatem.

2) Quería arrancar de los espíritus "el fiero monstruo de la afirmación precipitada y de la temeraria credulidad".

Ahí queda eso. -

10:47

Rémi Brague

» El café de Ocata

-

9:32

9:32 Filosofia i Cinema

» Comunitat Virtual de FilosofiaLa facultat de Filosofia de la UB ofereix una nova activitat per als estudiants de batxillerat interessat en la filosofia anomenada “Filosofia i Cinema”. Es tracta de de tres sessions independents entre si, el 3, 19 i 24 d’abril, de … Continua llegint →

-

8:42

8:42 SOBRE ESQUIZOFRENIA Y OTROS HECHOS DE LENGUAJE

» Materiales para pensar

Escrito por Luis Roca Jusmet

Montserrat Rodriguez Garzo es una psicoanalista que ha publicado un libro, editado por Brumaria el año 2015, El libro tiene como subtítulo "De la clínica analítica del Macba (2002-2013). No es su única publicación, tiene bastantes y todas ellas muy sugerentes. Montserrat me envió el prefacio de su libro porque había dado con mi correo a partir de este blog. A este blog había llegado buscando textos sobre psicoanálisis y psicosomática. Ciertamente que yo no soy un experto en el tema, pero cuando tuve que presentar un trabajo escrito como parte de un curso de postgrado de "actualización d ela psicopatología clínica" me interesé por el tema, recopilé los materiales que encontré y hice una síntesis que a muchos les ha resultado útil.

A partir de esta conversación por correo tuvimos un encuentro con una conversación muy interesante sobre la experiencia que publicaba en el libro. He de decir que me parece un libro extraordinario, aparte de la exquisita edición con que es presentado. En primer lugar el texto es muy potente porque podamos comprobar que la clínica de los nudos de Lacan es algo vivo y práctico. Al decir práctico me refiero a que no es una especulación puramente teórica o un supuesto esoterismo lacaniano, sino un instrumento, una caja de herramientas , que diría Foucault. para abordar una intervención totalmente novedosa y arriesgada en la clínica de la psicosis. Montserrat Rodriguez ha profundizado y asimilado los conceptos lacanianos de su última etapa,que no son bromas, por la enorme complejidad que llevan, y los ha puesto a trabajar en unos talleres de arte con esquizofrénicos, que fue sosteniendo durante 12 años en el Macba. La iniciativa surge de Jorge Ribalta, jefe de programas públicos, con la intención de trabajar sobre el proceso de creación, no de producir objetos más o menos artísticos. Es interesante ver la apuesta radical que conlleva este proyecto y muestra la coherencia con la declaración de principios del Macaba. Se trata de una política institucional que presenta el museo como un lugar de reflexión y debate social sin segregación. Especialmente, dice, la basada en mentalmente sanos y "no mentalmente sanos". Se genera entonces un experimento totalmente pionero en esta palicación, que llevan a cabo tres psicoanalistas : Montserrat Rodriguez Garzo, Carlos H. Jorge y Carolina Tarrida i Farré. El proceso de creación se establecía, sobre todo,a partir de los trabajos artísticos ( pinturas, objetos, espejos) de Ignaci Aballí, del que el libro nos muestra un anexo de imágenes de sus obras y que también participó activamente en el proyecto.

El libro contiene, como ya he comentado,un material teórico precioso sobre la clínica de los nudos y sobre las nociones de sinthoma y suplencia en Lacan. Parte, por tanto, del Lacan más radical y complejo, del que afirma que "todos deliramos " o que "la locura es el límite de la libertad". Recupera también una afirmación de su primera época, igualmente subversiva, que afirma la identidad entre personalidad y psicosis paranoica. Pero también toma como referencia la experiencia clínica en centros psiquiátricos de Jean Oury y Francesc Tosquelles, catalán exiliado en Francia.

La definición que hace Montserrat Rodriguez y su equipo es construir un dispositivo para "investigar sobre procesos de creación articulados a los usos de la estética, y el efecto terapéutico de esta aplicación." Los participantes en esta experiencia vienen de los Centro de Día y están diagnosticados como enfermos mentales, es decir con trastornos mentales graves. En general como esquizofrénicos .Según las estructuras clínicas lacanianas, psicóticos. Sabemos la dificultad de transferencia, base del análisis, en los sujetos psicóticos. Porque ellos no se enfrentan a un Otro, ya que este Otro no está constituido como tal, por lo que no han podido identificarse con ninguno de sus rasgos. Falla entonces la identidad personal, el significante básico a partir del cual ser alguién. Porque el ser funciona por identificación. Los psicóticos necesitan entonces una suplencia a esta falta de significante desde el que afirmarse. Pero lo que pretende el equipo no es dar una identidad, porque como dice la autora la identidad es una identificación, no es algo que pueda darse. Hace falta entonces una suplencia pero no es esto lo que pretende el dispositivo, Como tampoco pretende reinsertar o educar. Lo que intentan es producir un vínculo a partir de la creación. en cuanto que hay participación, en cuanto que se establece vínculo, entonces, como dice Montserrat Rodriguez, la experiencia sale bien. No se buscan resultados porque no tiene nada que ver con el arte-terapia. Cita ejemplos de usuarios ( ella no acepta el término enfermo mental porque no vienen como tales) que únicamente en este espacio han podido construir un vínculo social.Es impresionante como este sujeto no quería que le curaran la esquizofrenia porque para él era su identidad y lo único que tenía. es decir, que le sostenía tanto el ser como el querer.

Volviendo al fenómeno psicosomático Montserrat me explicó como para ella no era algo sintomático en el sentido psicoanalítico. No lo era porque no tiene sentido, no dice nada, es una congelación del goce no un goce reprimido que se manifiesta por un lenguaje indirecto.

La esquizofenia como un hecho del lenguaje, dice. La esquizofrenia como estructuración subjetiva de un ser parlante....Mucho que pensar sobre este enunciado. Y en el libro se nos dan muchas pistas sobre lo que quiere decir esta afirmación.

En todo caso estos son unos apuntes, me consta que muy dispersos, sobre un libro que ha sido capaz de poner en escritura una experiencia singular.Un encuentro tan inesperado como fecundo, el que he tenido con Montserrat Rodriguez y con su libro.

-

14:49

Sobre Franco, una anécdota

» El café de Ocata"El 27 de febrero de 1947 (...) Günther Krauss conoció personalmente a Franco (...). Posiblemente la audiencia se debió a la fama que el abogado renano había alcanzado en Alemania como partidario de la reintroducción de la pena de muerte".

A lo largo de la entrevista, Krauss le confesó a Franco su admiración por haber conservado en el corpus legal español este castigo porque a su parecer, la abolición de la pena de muerte concedía total impunidad al crimen. "Excelencia", le dijo, "usted ha rechazado todos los intentos de eliminar esta pena. Se lo agradezco y le ruego que jamás acepte las peticiones de su eliminación".

La respuesta de Franco fue la siguiente: "lo primero que uno esperaría de un abogado es que quisiera implementar un sistema penal lo más suave posible para los intereses de sus clientes".

En el gran libro de Miguel Saralegui, Carl Schmitt pensador español, Trotta, 2016

-

9:00

La crueltat . A partir de la pel·lícula de Paul Verhoeven "ELLE" ...

» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.

En què consisteix la crueltat ? El primer que penso és en diferenciar violència i crueltat . Elle és la història sobre una idea que traspasa els conceptes morals , el que considerem correcte , bo , vàlid. La crueltat no cau en aquests paràmetres. La definició mateixa de la crueltat significa manca d'humanitat , indiferència per aquesta. El teatre de la crueltat de A.Artaud ja va exemplifica aquestes idees. Però ara en les dues hores hi ha un regitzell de matisos entorn del concepte o idea de la crueltat. Evidentment banyades de la figura d'una dona que utilitza els homes com ella vol i uns homes/mascles que dominant l'escena volen prendre tot allò que el desig sexual els hi permet. La violència - en canvi - és fruit d'una construcció social, pròpiament (in) - humana i dibuixada en tots els sentits davant un enemic a batre, un altre que desitja fer mal de manera voluntària. La crueltat és del tot diferent.La crueltat no es construeix , no es dissenya, no es pacta més aviat es dona , es presenta sense més.

Una història aparentment fàcil una protagonista que quan era una nena petita veu un dia com el monstre del seu pare ha comés les bestialitats més perverses i cruels . Un cop ha estat engarxolat i exclòs socialment el passat es presenta com una llosa que cal oblidar. Sota aquest crim aberrant es construeix la història de Michelle. Una dissenyadora de video jocs amb càrrega agresiva, violenta i sexual. Una virtualitat brutal , de poder arrancar caps, estavellar enemics contra les pareds, .... El poder ,com a cap executiva de l'empresa dóna a Michelle un joc pervès , capritxòs vers els altres, la majoria noies joves que l'odien i a la vegada la necessiten . La crueltat apareix ja en el primer minut de la pel·lícula com si fos una eina més de la història . Michael Hanecke i escenes de La pianista , per Isabelle Hupper , la mateixa protagonista de Paul Verhoeven , semblen presentar aquesta crueltat freda, planejada, asèptica, pensada.indiferent. De mateixa manera que Lars Von Trien també sembla apareixer en alguna ocasió ...per la manca de moralitat que tota la pel·lícula ofereix , no hi ha cap valoració , cap possibilitat de no sentir-se complice del que està pasant en escena al llarg de la novel·la adaptada Ohhh... Els matisos que poc a poc agafa la crueltat treballada i gestada pels distints personatges des del fill de Michelle , una mena d'aprenent a la crueltat , o bé el veí agradable i cuidador del davant que presenta una mena de gratuitat escènica en els seus fets i actes sense més, la seva amiga de l'ànima que vertebra i gesta per entronitzar a Michelle al llarg de tots els moments, l'ex marit que es deixa sotmetre a les vexacions de la femme fatale, els jovenets dissenyadors amb voluntat de dolents però que no arriben ni a la sola de la sabata de la protagonista. Tot es presenta com si fos normal , i es que la crueltat és quelcom natural en tots els personatges , de baixa o d'alta intensitat , en els protagonistes es va desenvolupant una idea on la perversitat en alguns moments irònica ofereix aquesta imatge de les vides simplement humanes i res més.

La pel·lícula massa previsible ofereix un joc d'ombres i llums de manera natural , en cap moment captiva el triller que podria generar un cert misteri a l'espectador , més aviat , condueix massa afablement als espectadors de la sala que acaben fins i tot rient en alguna de les escenes més cruels. I es que la crueltat no té cap càrrega moral , malgrat els humans ens volguem creure que si la té.

-

2:33

¿Cambiará la tecnología la naturaleza humana? (IV Olimpiada Filosófica)

» El club de los filósofos muertosEn el programa La Cultura, de Esradio y Libertad Digital, converso con Nuria Richart sobre algunos de los temas que podéis tratar en las Olimpiadas de Filosofía de este año. Por cierto, las bases ya están disponibles y podéis comprobar tanto los premios como los requisitos a la hora de escribir el ensayo.

-

1:22

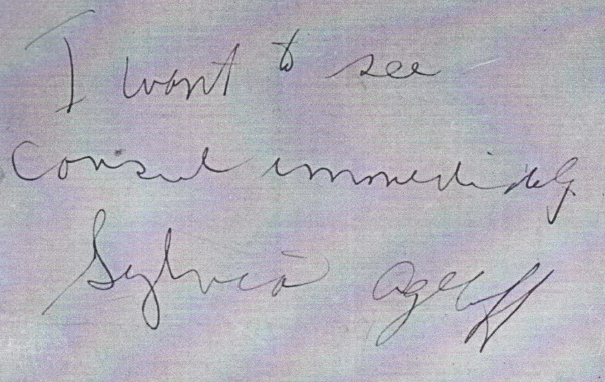

Una nota de Sylvia Ageloff

» El café de Ocata -

0:38

Andrei Zhdanov

» El café de Ocata"La tesis obsesionante de Zhdanov es que hay que volver a escribir de nuevo toda la filosofía occidental desde los presocráticos hasta el idealismo alemán, porque los filósofos desde Parménides hasta Hegel, aunque eran premarxistas, no supieron dar forma premarxista precisa a su pensamiento".

Jesús Fueyo, comentando la La historia de la filosofía occidental europea de Zhdanov en La vuelta de los budas -

18:10

Mi último artículo

» El café de OcataEste ha sido mi último artículo en el diario ARA, así que, señores directores, estoy disponible.

Ser abuelo

Tenía intención de escribir otro artículo, mucho más serio, pero mis nietos Bruno y Gabriel (6 y 2 años) están aquí al lado, intentando elaborar lo que llaman "la receta del estofado mareante", y se ríen tanto, que se han apropiado de toda mi atención.

Las experiencias más importantes de la vida se anuncian haciendo sonar una cuerda en tu interior que produce una música que no sabías que llevabas dentro y de la que ya no puedes prescindir. La música de ser abuelo es bien peculiar. Ser abuelo es redescubrir que sigue siendo divertido jugar por el suelo imaginando que eres un perro... aunque luego te cueste un poco levantarte y al adquirir la posición vertical sientas un leve mareo. Es atreverte a reinventar las posibilidades inéditas que hay escondidas dentro de cada cosa elemental. ¡Qué montón de potencialidades puede llegar a tener una humilde caja de zapatos! O un sencillo palo. O la luz reflejada que chisporrotea en el techo. Ser abuelo es, también, olvidarte del sentido del pudor y la vergüenza. Me di cuenta de esto cuando mi nieto Bruno tenía 6 días. En ese momento los medios hablaban mucho, y de manera muy escandalosa, de la gripe aviar. Y mi nieto tosió. Inmediatamente lo llevé a urgencias.

El escritor Martin Amis dijo en una ocasión que "los nietos son el telegrama de la funeraria". Me tomo sus palabras como la constatación de que los abuelos melancólicos están totalmente contraindicados. Yo veo a mis nietos como un inmenso premio de consolación que me tenía reservado la vida para cuando el oído, la vista, las rodillas y no me quiero acordarme de nada más, me empezaran a fallar. La naturaleza, que a diferencia de la cultura suele ser muy cínica, a veces te sorprende con alguna ironía inesperada, pero muy satisfactoria.

Puedo asegurar que de todas las cosas que me han pasado en la vida, la más inesperada ha sido la vejez, que se presentó sin anunciarse. Recuerdo perfectamente el día que me topé con ella. Fue en un Cercanías de la RENFE, cuando una joven se levantó para cederme su asiento. Bendita sea; ¡pero qué daño me hizo! Ahora bien, todo esto queda compensado con la presencia de los nietos. Si la ocasión lo requiere, suelo dar este consejo: "No tengas hijos, limítate a tener nietos". Obviamente es un consejo irónico, porque lo más maravilloso de todo, incluso más maravilloso que la primera media hora con los nietos, es ver a tus hijos haciendo de padres.

-

13:35

13:35 7. Què diu el nostre nom sobre nosaltres?

» SAPERE AUDERE -

12:36

12:36 6. Es pot estimar amb la meteixa intensitat a quilòmetres de distància?

» SAPERE AUDERE -

11:50

11:50 5. Per què un hobby pot ser el més important per a mi?

» SAPERE AUDERE

-

23:14

Fraga sobre Fueyo

» El café de OcataEl 6 de octubre de 1981, Jesús Fueyo pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Le respondió Manuel Fraga, que comienza diciendo que ambos nacieron el mismo año, 1922, y por lo tanto comparten un mismo horizonte generacional. Me han llamado la atención las siguientes líneas del corto discurso este último:

"Jesús Fueyo se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid, tras unos estudios como sólo los realizamos los jóvenes que sabemos que sólo lograremos lo que resulte de nuestro esfuerzo, sin padrinos ni reservas".

"Su última obra La vuelta de los Budas, ensayo-ficción sobre la última historia del pensamiento y de la política (1973) ha sido calificada por la crítica como "ese raro género de obras que nada más salir a la luz, ya demandan imperiosamente el calificativo de clásica". (1)

"Nuestros contemporáneos, nos guste o no, son los sacerdotes postconciliares, los guerrilleros afganos y las jóvenes minifalderas".

"Es lo cierto que cuanto más se desmenuza la Historia más pierde su sentido y sobre todo la importancia de su magisterio". (2)

"Hace mucho tiempo que los pueblos y civilizaciones saben que son mortales (...). Lo que es nuevo es que justamente ahora no hay registros espirituales a los cuales acudir como asidero de esperanza".

(1) Yo sólo he dado con dos reseñas del libro. Una de ellas es la del editor, que es a la que se refiere Fraga. Se encuentra AQUÍ.

(2) Es decir: "no analices, muchacho, no analices".

-

20:18

20:18 Es el alma, estúpido.

» Filosofía para cavernícolas Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Correo Extremadura

Este artículo fue publicado originalmente por el autor en El Correo Extremadura

En el último artículo que publiqué en El Correo Extremadura venía a criticar a los que critican a las prostitutas por vender su cuerpo, aduciendo que es mucho peor vender el alma, algo a lo que se dedican con denuedo casi todos los personajes encumbrados (y admirados) que conozco. Más allá de otros comentarios, algunos lectores me han reprochado que sacara a relucir algo para ellos tan inexistente como el alma.

Para mucha gente de mi entorno, quizás la mayoría, el alma no existe. No es más que una creencia infundada, un artefacto mítico religioso para consolarnos de la muerte y dar de comer a una variada gama de charlatanes. Y no vale replicarle a estos escépticos que quizás el alma no, pero que la mente (que es lo mismo pero con otro nombre) sí que tiene que existir, aun cuando no sea sino un misterioso fantasma en la máquina cerebral – una suerte de software invisible ululando por entre las placas de mi ordenador neurológico – . Nada. Para ellos la mente es el nombre (igualmente mítico) que ostenta el conjunto de cosas que aún no sabemos sobre el cerebro. Todo es química – dicen – , aunque aún no podamos químicamente demostrarlo.

Pero esta tesis acarrea tremendas consecuencias. Hace unos días les planteaba algunas a los alumnos de psicología que, como todos los años, abarrotan las clases. “Chicos – les dije – , tenemos un problema. Si la mente no existe, y todo es química, no tenéis el más mínimo futuro como psicólogos. Más vale que estudiéis neurología, bioinformática, o algo por el estilo”. Y lo mismo cabría decirles a los que tienen hora en la consulta del psicólogo. “Todos los que no estéis locos de remate, levantaos del diván – les diremos –, vuestra cura está en las farmacias o en manos del neurocirujano, no perded más tiempo aquí”.

Esto de la mente y el cerebro (o el alma y el cuerpo, que es otra forma de decirlo) es una de las más típicas y antiguas disputas de la filosofía. ¿Donde ocurren realmente los llamados “fenómenos mentales”, es decir, nuestras sensaciones, emociones, deseos, sueños, imágenes o ideas? Suponga usted que cierra los ojos e imagina un intenso color rojo. ¿Dónde ocurre ese color rojo que imagina? No ocurre delante de sus narices, pues lo está imaginando. Pero tampoco ocurre detrás de sus narices, pues su cerebro, lo miren por donde lo miren, permanece perfectamente gris ¿Donde está, entonces, el rojo que usted ve? Solo cabe responder con esa enigmática palabra: está en la mente, ese misterioso lugar que no ocupa lugar, y que antes llamábamos, sin complejo alguno, el alma.

Si el rojo que usted ve no está en las neuronas (todas ellas de color gris blancuzco), que vamos a decir de la totalidad de sus sueños, de sus emociones, deseos o pensamientos. Los que no creen en el alma tendrían que explicarnos, también, como es que las ideas (las del químico, por ejemplo), siendo tan químicas como son, carecen de cualquier propiedad química o física – ¿qué extensión posee una idea geométrica? ¿cuánto pesa la teoría de la gravedad? ¿evolucionan y mutan las leyes evolutivas? ¿y lo hacen según esas mismas leyes inalterables? – . Si las matemáticas fueran un producto cerebral, serían los mejores neurólogos los que resolvieran los más temibles teoremas matemáticos. Y si la ciencia química estuviese hecha de química, podríamos hacer chocar teorías, unas con otras, para demostrar cuál es más consistente (aunque, claro, eso de la consistencia no sería menos químico y chocante).

Que el alma (perdón, la mente) existe está fuera de toda duda razonable. El problema es si existe el cerebro. Al fin y al cabo, eso de la química y las neuronas no son más que un conjunto de ideas. ¿Y de qué están hechas las ideas? De la materia de los sueños, como la vida misma, diría Shakespeare. Para los filósofos idealistas la mente lo es todo. Y para los más platónicos hasta eso de la mente es una idea de... ¿Dios?

¿Entienden ahora porque les decía que, puestos a profanarse a si mismos, vale más vender el alma que alquilar el cuerpo? Y si no que se lo digan a los honorables consejeros de Caja Madrid, que tan cara la han vendido. O a los reputados y carísimos abogados que defienden estos días sus extravagantes exculpaciones. ¿Habrase visto prostitución más fina que la de estos consejeros y leguleyos que venden su inmaterial talento al mejor postor? No es el cuerpo lo que compra el diablo – habría que decirles a los que denigran a las honradas y sufridas prostitutas –. Es el alma, estúpido. Casi lo único que sabemos, seguro, seguro, que existe.

-

9:51

9:51 Classe 18

» Comunitat Virtual de FilosofiaA l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 18 sobre la teoria del canvi d’Aristòtil. classe-18

-

7:29

Visita a don Marcelino

» El café de Ocata

Dos mujeres. Una, de frente. La otra, de espaldas. Me dirijo a la primera.

- Buenos días. Vengo a visitar a don Marcelino.

- ¿Qué?

- ¿Está en casa, verdad?

- ¿Qué?

La otra se da la vuelta. Sonríe.

- Ya no pone los pies en la calle - me dice.

- Sólo quería pasar a saludarlo y hacerme una foto con él.

- Si es sólo para eso puede pasar.

- Gracias.

- Y si le habla, cuéntemelo, por favor.

- Habla mucho, pero se lo escucha poco.

-

6:23

Sòcrates (Unboxing Philosophy).

» La pitxa un lioSòcrates (Unboxing Philosophy). -

6:22

Sofistes (Unboxing Philosophy).

» La pitxa un lioSofistes (Unboxing Philosophy).

-

19:19

¿PODEMOS SEPARAR A LAS TERNERITAS DE SUS MADRES TERNERAS ?

» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.

Un amigo me ha hecho llegar una entrevista con el autor de libros como Sapiens o de animales o dioses ,, Noah Harari ,historiador, escritor . En la entrevista dice cosas interesantes a mi parecer sobre el mundo actual. Sin embargo una de las cosas que me ha impresiondado más es la consideración que él hace sobre el tema de la alimentación. Afirma que el animalismo está ganando terreno hoy, cosa que resulta evidente. La consciencia sobre el tema animal no humano resulta clara hoy. Centros de alimentación cada vez más incluyen zonas para veganos, vegetarianos o flexiveganos, ... La idea debatida en el parlament catalan entre dos filósofos que recomiendo enormemente Jesús Mosterín y Victor Gómez Pin defendiendo posturas a favor y en contra de la prohibición de los toros precisamente tenia presente la consideración del dolor, el placer , incluso las emociones por parte de muchos animales. Se trata de entender pués que bajo este supuesto podemos empezar a relacionarnos con los animales de otra manera sin explotacion industrial, sin mercantilización de sus cuerpos, sin abuso de poder de nuestra condición de poder superior. El animal superada la idea cartesiana de que es una máquina tiene capacidad de sentir . Esto debería avengorzarnos realmente. En el fondo someter los animales a una simple relación de producción es una forma de continuar la esclavitud abolida por los derechos humanos en 1948.

En la entrevista me ha hecho pensar la crítica que él hace a este consumo masivo de lácteos , entiendase yogurts,flanes,cuajadas,quesos, leches, .. como una forma cruel de sometimiento de las madres terneras. Este tipo de indústria es el producto de la ruptura del vínculo materno con sus crias. La vaca debe estar fecundada y gestar un futuro ternerillo para poder producir leche. Lo que la indústria láctea hace es precisamente separar la vaca de la ternerilla lo que ocasiona para una madre un tremendo dolor y sufrimiento. A la vaca por no tener a su cria recien nacida y a la cria por no poder ser amamantada por su madre. ¿Cómo podemos hacer los humanos una cosa asi? ¿Cómo somos tant crueles que separamos madres de sus crias en el momento más necesario de amamantar a estas ? Encima en muchos casos el ternerillo es alimentado ràpidamente para ser sacrificado ...Así la vaca nuevamente quedará preñada una vez más hasta las veces que sean necesarias.

Un ejemplo como este debería hacernos pensar sobre esta relación con los circos, los zoos, los establos, la domesticación misma, ...y como el poder humano somete a toda criatura considerada inferior a sus crueles prácticas una vez y otra...

-

17:42

Glaucó, la justícia és cosa dels dèbils.

» La pitxa un lio Diuen que cometre injustícia és per naturalesa un bé i patir-la un mal. Però com és més gran el mal que rep qui la pateix que el bé que rep qui la fa, tan bon punt els homes començaren a conviure i patir injustícies i provar les conseqüències d´aquest actes, decidiren els que no tenien poder per evitar els mals ni aconseguir els avantatges que millor seria establir pactes amb la finalitat de no cometre ni patir injustícies, Des d´aleshores ençà començaren a dictar lleis i concertar tractats recíprocs, i anomenaren legal i just allò que la llei prescriu. Heus ací exposada la gènesi i essència de la justícia, terme mig entre el més gran dels béns, que és el no patir càstig qui comet injustícia i el més gran dels mals, el de qui no pot desprendre´s de la injustícia que pateix. La justícia situada entre aquests extrems, és acceptada no com un bé, sinó com quelcom que es respecta per impotència per cometre la injustícia; doncs, qui pot cometre-la, qui és veritablement home, mai no entraria en tractes amb ningú per tal d´evitar que es cometin o pateixin injustícies. Boig seria si això fes!.(República, 358b-359b)

Diuen que cometre injustícia és per naturalesa un bé i patir-la un mal. Però com és més gran el mal que rep qui la pateix que el bé que rep qui la fa, tan bon punt els homes començaren a conviure i patir injustícies i provar les conseqüències d´aquest actes, decidiren els que no tenien poder per evitar els mals ni aconseguir els avantatges que millor seria establir pactes amb la finalitat de no cometre ni patir injustícies, Des d´aleshores ençà començaren a dictar lleis i concertar tractats recíprocs, i anomenaren legal i just allò que la llei prescriu. Heus ací exposada la gènesi i essència de la justícia, terme mig entre el més gran dels béns, que és el no patir càstig qui comet injustícia i el més gran dels mals, el de qui no pot desprendre´s de la injustícia que pateix. La justícia situada entre aquests extrems, és acceptada no com un bé, sinó com quelcom que es respecta per impotència per cometre la injustícia; doncs, qui pot cometre-la, qui és veritablement home, mai no entraria en tractes amb ningú per tal d´evitar que es cometin o pateixin injustícies. Boig seria si això fes!.(República, 358b-359b)

-

23:54

¿Platón para reválida?

» El club de los filósofos muertosPlaton by Santiago Navajas on Scribd

-

23:08

Calicles: la injustícia dels dèbils.

» La pitxa un lio"Segons la meva opinió, els que estableixen les lleis són els més dèbils i la multitud. En efecte, tenint en compte a si mateixos i la seva pròpia debilitat estableixen les lleis, disposen les lloances i determinen les censures. Tractant d'atemorir els homes més forts i els capaços de posseir molt, perquè no tinguin més que ells, diuen que adquirir molt és lleig i injust, i que això és cometre injustícia: tractar de posseir més que els altres. En efecte, se senten satisfets, segons crec, amb posseir el mateix sent inferiors.Per aquesta raó, amb la llei diuen que és injust i vergonyós tractar de posseir més que la majoria i a això anomenen cometre injustícia. Però, segons el meu parer, la naturalesa mateixa demostra que és just que el fort tingui més que el dèbil i el poderós més que el que no ho és. I això ho demostra que a tot arreu és així, tant en els animals com en totes les ciutats i races humanes, el fet que d´aquesta manera es jutgi el just: que el fort s´imposi el dèbil i posseeixi més. (...) Sens dubte, no obrem seguin aquesta llei que nosaltres establim, per la que modelem els millors i més forts que nosaltres, agafant-los des de petits, com als lleons, i mitjançant encanteris i jocs de màgia els esclavitzem, tot i dient-los que cal posseir el mateix que els altres i que això és el bell i el just.

Però jo crec que si arribés a existir un home amb el tarannà apropiat, sacsejaria, trencaria i defugiria tot això, i tot trepitjant els nostres escrits, enganys, encanteris i totes les lleis contràries a la naturalesa, se rebel·laria i es mostraria amo aquest el nostre esclau, i llavors lluiria la justícia de la naturalesa."(Gorgies, 483b-484a)

-

19:21

Una manera de començar un curs on l'alumnat no es coneix

» Orelles de burroPer conèixer-se ....Qüestionari

Nom i cognoms

Troba persones dins la classe que els escaiguin cadascuna de les descripcions següents. Escriu els seus noms en l’espai en blanc corresponent. Continua fins a emplenar tots els espais. No es pot repetir cap nom.

Digues una persona del grup ...

1. Que el seu nom comenci per la mateixa lletra que el teu .............................................2. Que toqui un instrument musical (quin és?) .................................................................3. Que li agradi muntar a cavall .........................................................................................4. Que tingui una afecció poc corrent (quina?) .................................................................5. Que pensi que l’assistència a classe hauria de ser voluntària a partir del segon cicle...6. Que pensi votar, quan arribi a l’edat, el mateix partit que la seva mare .......................7. Que hagi tingut un malson fa poc ..................................................................................8. Que, es cas de morir, estaria d’acord amb què es donessin els seus òrgans per a trasplantaments ..............................................................................................................9. Que li agradaria ser membre d’un jurat .........................................................................10. Que estigui en contra de la caça .................................................................................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Normal 0 false false false ES JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

Les preguntes poden canviar-se. Combinar les fàcils i les difícils. El nombre de preguntes com a mínim la meitat dels membres de grup. Més pot arribar a cansar. Algunes poden referir-se al tema que es tractarà en el curs.

D'altres poden ser accions:- Que necessiti una abraçada. Fes-li-hi!

- Amb qui tinguis 3 anys de diferència.

En cursos de formació inicial de graduats, era molt instructiu incloure aquestes preguntes:- Que li agradi el mateix filòsof que tu. Quin?

- Que odiï el mateix professor que tu. Quin?

- Que tingui els ulls del mateix color que els teus. (Dos pour-soi enfrontats!)

-

8:16

Esdelibro. Concurso para alumnos investigadores

» El club de los filósofos muertosEn EsdeLibro podéis encontrar la información sobre el concurso para realizar un trabajo de investigación. El objetivo es, y cito:

"hacer un trabajo interesante sobre un tema que te apetezca investigar (¿música, ciencia, cine, literatura, arte, historia, deportes, filosofía y pensamiento, tecnologías...?), publicarlo en alguna plataforma en línea (web o blog propio en Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot…; plataformas de publicación en línea, en distintos formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi, VoiceThread, Youtube, Tumblr..."

con MÉTODO

- Seguir un buen plan de trabajo (consultar Internet, visitar bibliotecas, hacer entrevistas o encuestas, diseñar pruebas experimentales...).

- Consultar documentos variados (enciclopedias impresas o electrónicas, libros monográficos, artículos de revistas o periódicos, contenidos fiables de Internet...)."

-

0:59

Fabulita

» El café de OcataJuan tenía un diamante de valía

y, por querer saber lo que tenía,

la química estudió, y ebrio, anhelante,

analizó el diamante.

Mas ¡oh, qué horror!... Aquélla joya bella,

lágrima, al parecer, de alguna estrella,

halló, con rabia y con profundo encono,

que era sólo un poquito de carbono...

Si quieres ser feliz, como me dices,

no analices, muchacho, no analices...

Joaquín María Bartrina y de Aixemús (Reus, 1850 – Barcelona, 1880)

-

22:28

La competència filosòfica, una competència més.

» La pitxa un lio

En 2000, el Consejo Europeo fijó la estrategia de Lisboa: “Convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con más cohesión social”. Eso exigía una reforma educativa que se concretó, entre otras cosas, en la selección de las competencias básicas que debía poseer todo ciudadano europeo. El concepto de competencia es más amplio y transversal que el de asignatura. Se define como “el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas que son necesarios para responder a demandas complejas de la situación”. La LOE incluyó ocho que la Lomce ha reducido a siete para unificar dos y, supongo, para chinchar: 1. Competencia en comunicación lingüística. 2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3.Competencia digital. 4. Aprender a aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 7. Conciencia y expresiones culturales.

Busto de Platón en el museo Pío-Clementino del Vaticano.

Cuando apareció la LOE, denuncié que eran competencias de un único nivel y que faltaba una novena competencia de nivel superior que era, además, la específicamente europea: la filosofía. Muchos lectores recordarán de la filosofía tan solo un baile de autores que parecían no ponerse nunca de acuerdo. Algo más lioso que clarificador. Los filósofos hemos tenido poco talento para explicar lo que hacíamos. Eso no es filosofía. Es historia de la filosofía, que es otra cosa. La filosofía provocó la separación de Europa de las culturas orientales porque introdujo el pensamiento crítico; es decir, la metódica e implacable demolición de fanatismos, dogmatismos y magias. Y como estos tres fenómenos siguen teniendo una poderosa —y peligrosa— influencia social, la filosofía se convierte en un servicio público, como la inspección de los alimentos. Es un pensamiento de superior nivel que estudia las demás creaciones de la inteligencia —la ciencia, la matemática, la política, la ética, la religión, etc.— para intentar comprender su sentido y elaborar los criterios de evaluación.

En este momento, vivimos un profundo desdén por la verdad. Pasamos el sarampión de los filósofos de la sospecha, el elogio de las perspectivas, la feria de las interpretaciones y el pensamiento débil. Se llegó a decir que la búsqueda de la verdad era fascista, y que la verdad es lo que una sociedad cree que es verdad, o lo que dicen los vencedores, y otras proclamas apresuradas que desaparecen cuando uno tiene que elegir si ir al cirujano o al brujo a que le operen de apendicitis. En este momento, las nuevas tecnologías han instaurado el imperio de la opinión, que se basa en el disparate de que “todas las opiniones son igualmente respetables”. ¿Por qué digo que es un disparate algo que parece protegido por el derecho a la libertad de expresión? Porque lo que son respetables son las personas que opinan, no sus opiniones, que pueden ser falsas, malévolas, criminales, calumniosas o estúpidas. Se está extendiendo un populismo de la verdad, que dice que algo que piensa mucha gente no puede ser falso. Hace unas semanas les hablé de la era 'posverdad', la poca relevancia que se da a que una noticia sea verdadera o no. Un artículo posterior del 'New York Times' insistía en el mismo asunto, recordando que el periodismo tiene que distinguir con claridad los hechos de las opiniones.

La actual situación me hace pensar en Platón. Gran parte de su obra estuvo destinada a distinguir entre 'opinión' y 'ciencia'. Los sofistas eran los maestros de la opinión, los grandes retóricos, los embaucadores. Si quiere desenmascararlos, cuando alguien le dé una opinión, pregúntele: ¿y usted cómo lo sabe? Después juzgue su respuesta.

Filosofía es ante todo fundamentación y práctica del pensamiento crítico, del que comprueba la robustez de los argumentos y la verdad de las afirmaciones. Su objetivo es liberarnos de los dogmatismos, fanatismos, demagogias, timos y otros fracasos de la inteligencia. Por ello, debemos considerarla como un servicio público y protegerla. Sigo, pues, reclamando que la competencia filosófica se integre en la educación, a todos los niveles.

José Antonio Marina, La filosofía como servicio público, El Confidencial 18/10/2016

-

17:46

Barceloneando

» El café de Ocata

La Calle de los besos, con el pack completo.

Franco descabezado.

Pero murió en la cama con la cabeza sobre sus hombros.

Hoy me han llegado dos libros más de Fueyo: La época insegura y su discurso en el acto de su recepción como académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (6 de octubre de 1981). Se titula La época insegura. El primero lleva esta dedicatoria: "A mis hijas, en edad de inocencia, que crecen hacia un mañana al que debemos luz".

En lo que me ha costado comer, ha habido quien ha tenido tiempo de mostrar su indignación ante el tirano decapitado. "¿Qué piensas de todo esto?", me ha preguntado un periodista. "Qué tenemos un problema de dispepsia histórica" le he contestado. "¿Qué?", me ha vuelto a preguntar. "No nada, que no opino nada". "¡Ah!".

-

9:51

9:51 Classe 17

» Comunitat Virtual de FilosofiaA l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 17 sobre la metafísica d’Aristòtil. classe-17

-

0:26

Jesús Fueyo y los budas

» El café de Ocata

Estoy devorando este libro. He llegado a la página 359 de las 600 que tiene y ya estoy sufriendo porque se acaba. ¡Qué inmenso! Es algo así como la novela metafísica de la decadencia de Europa escrita desde el puesto de Consejero Nacional del Movimiento (por designación directa del Jefe del estado) del autor. Lo leo como si fuera la segunda parte del Ensayo de Donoso. Erudición -mucha, mucha-, ironía -abundante y especiada-, mala uva -dosificada y certera-, buena prosa y un escenario nebuloso, en Sils Maria, en el que se congregan todos los fantasmas que parecían significar algo en los años setenta del siglo pasado europeo. El protagonista de todo este entramado hiperbólico, desmedido y absurdo pero, a mi modo de ver, sincero, es Herr Professor Gottlieb Erlöser Panaceo (el nombre ya lo dice todo), trasunto sintético de Heidegger y Kojève y autor de obras como Lógica como dialéctica social de la existencia pura, Metafísica material de la Nada absoluta, Teoricea soteriológica del Hombre o Del cuádruple principio de la insuficiencia de la razón.

-

23:14

Listado de libros para leer en 1º de Bachillerato de Filosofía e instrucciones para hacer una reseña

» El club de los filósofos muertos -

23:14

Listado de libros para leer en 1º de Bachillerato de Filosofía e instrucciones para hacer una reseña

» El club de los filósofos muertos

-

21:54

Crítica de la crítica de la historia de la filosofía

» El café de OcataEn los manuales soviéticos de historia de la filosofía se explicaba la teoría de la reminiscencia platónica a partir de la afirmación de que este filósofo fue el ideólogo de la aristocracia esclavista ateniense. La Crítica de la razón pura se reduce a un mero impuso reflejo de la ideología de la naciente burguesía alemana y el neokantismo se adelgaza hasta quedar convertido en misérrimo kantismo reaccionario y subjetivo-idealista.

Pero quizás el premio a la idiotez historiográfica marxista se lo lleve Lukács, que en su Die Zerstörung der Vernunf se despacha a gusto con Dilthey, Scheler, Heidegger y Jaspers. Al primero lo trata de fundador de la filosofía imperialista de la vida; al segundo, de filósofo de la estabilidad relativa de la vida y resume la filosofía de los dos últimos como miserere del subjetivismo parasitario.

Dicho lo anterior, y entre nosotros, reconozco que encuentro cierto aire poético en eso de "filósofo de la estabilidad relativa de la vida" e incluso me parece un caso de justicia poética tratar la filosofía del autor impenetrable de Sobre el evento -Heidegger- de "miserere del subjetivismo".

-

9:33

9:33 Classe 16

» Comunitat Virtual de FilosofiaA l’arxiu adjunt teniu la presentació corresponent a la classe 16 sobre l’ètica i la política de Plató. classe-16

-

7:51

La indústria de la felicitat (William Davies)

» La pitxa un lio

Hay dos razones significativas por las que la ciencia de la felicidad de pronto se ha vuelto tan prominente a principios del siglo XXI, unas razones que en realidad son de tipo sociológico. Como consecuencia, los psicólogos, directivos, economistas y neurocientíficos nunca las han abordado de manera directa.

La primera de ellas tiene que ver con la naturaleza del capitalismo. Uno de los asistentes al encuentro de Davos de 2014 hizo un comentario que contenía más verdad de la que probablemente reconocería: “Hemos creado nuestro propio problema, que ahora estamos tratando de resolver”. Esta persona estaba refiriéndose de forma específica a que la diseminación masiva de los dispositivos digitales y la extensión de la semana laboral a veinticuatro horas al día siete días por semana había terminado por estresar tanto a los altos directivos que ahora se veían obligados a meditar para salvar las consecuencias. En todo caso, este mismo diagnóstico también es de aplicación para toda la cultura del capitalismo posindustrial en su conjunto, o poco menos.

Desde los años sesenta, las economías occidentales han tenido que afrontar un problema fundamental: dependen cada vez más de nuestro compromiso psicológico y emocional (ya sea en el trabajo, con las marcas comerciales, con nuestra propia salud y bienestar), pero también cada vez les resulta más difícil conseguirlo. Las formas de renuncia personal a dicho compromiso, muchas veces manifestadas como depresión y enfermedades psicosomáticas, no sólo redundan en el sufrimiento experimentado por el individuo, sino que alcanzan consecuencias económicas, con la consiguiente preocupación para gobernantes y directivos. Sin embargo, los datos que aporta la epidemiología social describen un panorama inquietante, en el que la infelicidad y la depresión se concentran en las sociedades muy desiguales, marcadas por los valores fuertemente materialistas y competitivos.

En los lugares de trabajo se hace creciente hincapié en el compromiso comunitario y psicológico, pero las tendencias económicas a largo plazo discurren en sentido contrario, hacia la atomización y la inseguridad. Tenemos, así, un modelo económico que atenúa los atributos psicológicos que, a la vez, precisa para su supervivencia.

En este sentido más general e histórico, los Gobiernos y los negocios han “creado los problemas que ahora están tratando de resolver”. La ciencia de la felicidad ha alcanzado la influencia que hoy ejerce porque promete aportar esa ansiada solución. Para empezar, los economistas de la felicidad son capaces de cuantificar y poner precio al problema de la tristeza y la alienación. Por poner un ejemplo, la empresa especializada en encuestas de opinión Gallup ha estimado que la infelicidad de los empleados supone un coste de 500 millardos (mil millones) de dólares para la economía estadounidense, por causa del descenso en la productividad, la reducción de la ganancia impositiva y el incremento en gastos de asistencia sanitaria. Esto facilita que nuestras emociones y bienestar pasen a formar parte de unos cálculos más amplios sobre la eficiencia económica. La psicología positiva y otras técnicas parecidas desempeñan por consiguiente un papel fundamental en el intento de restaurar la energía y el empuje de las personas. Se tiene la esperanza de superar un fallo fundamental de nuestra actual economía política, pero sin abordar las implicaciones político-económicas de tipo más serio. La psicología es muchas veces el medio que las sociedades utilizan para no tener que mirarse al espejo.

La segunda razón estructural para el creciente interés en la felicidad viene a ser un poco más inquietante y tiene que ver con la tecnología. Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayoría de los intentos científicos por conocer o manipular los sentimientos de una persona tenían lugar en el seno de instituciones formalmente identificables: laboratorios de psicología, hospitales, centros de trabajo, grupos de discusión, etcétera. Pero ya no es así. En julio de 2014, Facebook publicó un informe académico con detalles sobre cómo había modificado con éxito los estados de ánimo de centenares de millares de sus usuarios a través de la manipulación del suministro de noticias, entradas y comentarios visibles para el individuo. Se levantó un clamor por el hecho de que este experimento se hubiera llevado a cabo de forma clandestina. Pero, una vez que los ánimos se calmaron, la rabia se convirtió en angustia: ¿volvería Facebook a publicar en el futuro un informe de este tipo? ¿O se limitaría a seguir con el experimento y mantener los resultados en secreto?

La monitorización de nuestro ánimo y sentimientos se está convirtiendo en una función de nuestro entorno físico. En 2014, British Airways ensayó la utilización de una denominada “manta de la felicidad”, que describe la satisfacción del pasajero a través de la monitorización neuronal. A medida que el viajero va relajándose, la manta pasa del rojo al azul, lo cual indica a los empleados de la aerolínea que aquéllos están siendo bien atendidos. En la actualidad existe en el mercado una amplia gama de tecnologías de consumo diseñadas para medir y analizar el bienestar: desde relojes de pulsera hasta teléfonos, pasando por el Vessyl, una taza “inteligente” que vigila el consumo de líquido atendiendo a los efectos que ejerce sobre la salud.

Tradicionalmente, las preocupaciones liberales sobre la privacidad han considerado que ésta tiene que guardar un equilibrio con la seguridad. Pero hoy nos encontramos con el hecho de que buena parte de la vigilancia quiere incrementar nuestra salud, felicidad, satisfacción o placeres sensoriales. Con independencia de los motivos subyacentes, si decimos que hay límites en el porcentaje de nuestras vidas que puede ser administrado por especialistas, se deduce que también debemos limitar el nivel de excelencia psicológica y física al que tendríamos que aspirar. Toda crítica hacia esta vigilancia ubicua hoy tiene que incluir una crítica a la maximización del bienestar individual, incluso a riesgo de estar menos sanos, de ser menos felices y adinerados.

Extracto de La industria de la felicidad, de William Davies, publicado por Malpaso (octubre, 2016)

William Davies, sociólogo y economista político, es profesor en Goldsmiths (University of London). En este libro, analiza cómo el concepto de felicidad ha pasado de la esfera privada a la pública. Cada vez más empresas recurren a jefes de felicidad para mantener la motivación de sus empleados (como Google). Es un hecho que los trabajadores contentos son un 12% más productivos. También se anima a los consumidores a sentirse mejor para que compren más, según Davies, que añade que, a la vez, crecen las depresiones. -

7:44

Nicholas Carr: " “La tecnología puede desafiarnos y mejorarnos o volvernos criaturas pasivas".

» La pitxa un lioNicholas Carr: " “La tecnología puede desafiarnos y mejorarnos o volvernos criaturas pasivas". -

7:41

Per què Kant es va equivocar?

» La pitxa un lio

Ni en el meu somni més humit hauria pogut imaginar que veuria un personatge d’una sèrie per adolescents declarant que “Kant és un semat“. Una altra raó més per enamorar-se de l’Oksana, que va triar el concepte acadèmic idoni per qualificar una de les conclusions més delirants de l’ètica kantiana. El gran taló d’Aquil·les de la filosofia d’Immanuel Kant és l’experiment mental amb què el Merlí comença la classe, en què el filòsof alemany es va veure obligat a defensar que si un assassí truca a la teva porta preguntant si amagues un amic al qual busca per matar, l’única sortida moralment acceptable és dir la veritat. Semat es queda curt. Es nota que l’Héctor Lozano és un nietzscheà convençut no té por de criticar algun dels postulats més forts dels moralistes cristians com és l’estigmatització de la mentida. No defensaré l’indefensable: Kant es va equivocar, però és important preguntar-se per què.

L’imperatiu categòric posa la coherència per damunt de les conseqüències. “Facis la justícia encara que el cel s’enfonsi”. La força magnètica amb què ens atrau aquesta ètica neix de l’apel·lació al triomf de la dignitat humana sobre la satisfacció dels desitjos, de la raó per damunt de l’animalitat. Una lògica que és ni més ni menys que la fonamentació última dels Drets Humans. Però, com explica el Merlí, Kant va haver de postular l’existència de Déu perquè li semblava tan intolerable que el món terrenal no recompensi els que actuen moralment que calia mantenir l’esperança d’una altra vida millor on aquesta injustícia quedés redimida. Com podia ser d’una altra manera? Nosaltres, que tenim molt bones raons per dubtar del paradís, preferim trobar dreceres per a la satisfacció aquí i ara, per si de cas després no hi ha un després. I esclar, mentim.

Joan Burdeus, Merlí. Tothom menteix per si de cas, Núvol 11/10/2016 [www.nuvol.com] -

7:16

Visca l'escola moderna (documental sobre Ferrer i Guardia)

» La pitxa un lio -

7:12

Dataisme (Yuval Noah Harari)

» La pitxa un lio

Si se disponen de suficientes datos biométricos y del poder informático necesario, un algoritmo puede tomar mejor que yo decisiones importantes en mi vida. Las grandes cuestiones de nuestra existencia, desde qué puedo estudiar hasta con quién me voy a casar o a quién voy a votar no van a estar basadas en sentimientos y sensaciones sino en datos. Los algoritmos nos dirán qué debemos hacer con mayor precisión. Y no es algo futuro, cada vez más decisiones están basadas hoy en ellos. Hay un estudio de las comisarias de policía de EEUU que señala cómo antes tenían una reunión por las mañanas y el policía con más experiencia decía los lugares de la ciudad a los que debían salir a patrullar; ahora son los algoritmos los que a través de la lectura de los patrones del delito señalan en qué barrios deben estar presentes. Sabemos que a la hora de dictar sentencias los jueces están condicionados por diversas causas, como el color de la piel: las penas no son iguales para los blancos que para los negros. Hay una investigación muy famosa según la cual si el juicio se producía antes de la hora de la comida, la pena solía ser más elevada y si era después, más suave. El juez había comido bien, estaba más relajado y eso se trasladaba a sus fallos. Si le damos el poder a los algoritmos estos condicionantes no jugarán ningún papel.

Esteban Hernández, entrevista con Yuval Noah Harari: "El poder está en manos de quien controla el algoritmo", El Confidencial 14/10/2016

Llegiu més en [www.elconfidencial.com] -

7:06

El poder dels 'moments' (Henri Lefebvre)

» La pitxa un lioHenri Lefebvre

Los espacios y tiempos intermedios son los ámbitos donde discurre la vida cotidiana y se originan los significados, planes de vida y relatos de identidad. Constituyen la escala humana: ni descienden a lo nimio e insignificante, ni, por el contrario, se elevan a las descomunales escalas de lo histórico y social, allí donde se disuelven las capacidades de comprensión y desfallece el poder de las personas. Son territorios en los que la izquierda tradicional, su pensamiento y acción, se mueve con incomodidad, como si le quedasen pequeños para sus proyectos de largo alcance. Demasiado preocupados por la historia y la sociedad, los movimientos que se decían de la emancipación dejaron libre esta esfera a la arquitectura interesada de las ideologías dominantes.

El concepto mismo de ideología, de tan poliédrico uso en la tradición marxista, está manchado indeleblemente por esta despreocupación. Si reparamos, por ejemplo, en el texto de Althusser "Ideología y los aparatos ideológicos del estado", uno de los más recurrentes del pensamiento de izquierdas del pasado siglo, lo encontraremos habitado por expresiones y metáforas maquinísticas: mecanismos, dispositivos o, como reza su título, "aparatos ideológicos del estado". Son locuciones que dejan entrever una profunda convicción determinista acerca de la cultura, que la subordina al poder y genera una concepción absolutamente instrumental de aquélla: primero tomemos el poder, luego transformaremos la cultura cambiando los aparatos. Como si la cultura fuese el decorado de la construcción. Se manifiesta aquí un innegable elitismo: el de quienes se creen situados fuera del encerado donde se escribe la vida y contemplan desde ahí la subordinación de las clases dominadas.

Sostenía Lenin que el proletariado, por sí solo, apenas alcanza a generar poco más que una conciencia sindical que no llegará a ser revolucionaria sin la dirección de una vanguardia política e ideológica. La escuela de Frankfurt, creadora de lo que ahora conocemos por Teoría Crítica, no escapó al peligro que desvela esta concepción, es más, trasladó su elitismo a una convicción de pertenencia a la aristocracia estética heredada de los hijos de la burguesía y ahora patrimonio de grupos de gustos exquisitos y talante crítico. Si contrastamos sus proclamas de superioridad epistémica con el más pedestre y vulgar espectáculo de sus hábitos de conducta diaria, tal vez encontremos que muchos de los miembros de este grupo de elegidos, de la nobleza y crema de la revolución por venir, adoptan costumbres, planes y deseos indistinguibles de los de las denostadas clases subordinadas cuando no claramente de las clases dominantes, como ilustra la vida de la izquierda divina que tan ácidamente retrató Antonioni. En teoría critican las formas de vida alienadas, en la práctica las entienden y cultivan. Esta conciencia extrañada y desgarrada, auto-engañosa y opaca ante sí ha sido uno de los permanentes pecados mortales de la izquierda.

A diferencia de esta multitud de estrategas, el número de pensadoras y pensadores que han mirado a la gente poniéndose a su altura y sintiéndose parte, incluso de los mismos puntos ciegos que denuncian, ha sido escaso y ha sido una minoría quienes se han inquietado por lo que llamo "espacios intermedios", entre lo micro y lo macro, entre lo cotidiano y la historia, entre la vecindad y la sociedad y el estado: Simone Weil, Antonio Gramsci, Henri Lefebvre, Herbert Marcuse, Guy Debord y pocos más (me refiero, por supuesto, al pensamiento clásico de izquierdas, antes de que emergieran los movimientos de transformación de la vida cotidiana como el feminismo y demás movimientos culturales de resistencia). En todos ellos late una profunda ansiedad por conocer las claves que anclan la reproducción de las formaciones sociales capitalistas en las vidas diarias de las clases subalternas. Todos ellos desarrollaron conceptos muy útiles para el examen y la interpretación de los territorios intermedios: la gravedad y la atención de Weil, la noción de bloque histórico de Gramsci (una formación tensa y dinámica donde lo cultural, lo social y lo económico son inseparables), la noción de lo unidimensionalidad de Marcuse, un modo estructurante de la identidad y, sobre todo, las ideas de momento de Henri Lefebvre y de situación de Guy Debord.

De todos estos conceptos, el de momento de Lefebvre me interesa cada vez más por su potencia hermenéutica y por el general desconocimiento de su virtualidad teórica (atendiendo a su poco uso, incluido el mío para mi vergüenza). Henri Lefebvre estaba preocupado por la reproducción de las condiciones sociales capitalistas. En esta reproducción, la fuerza fundamental son las repeticiones que constituyen la vida cotidiana y conducen a insertar a los sujetos en las sociedades. Estas repeticiones tienen mucho que ver con lo que hoy llamaríamos prácticas o habitus, pero la idea de Lefebvre me parece mucho más sinuosa y productiva para capturar la fábrica de la cultura de lo cotidiano. Los momentos, sostiene Lefebvre, son articuladores de sentido como los silencios lo son de la música. En las recurrencias en las que consiste la vida diaria hay repeticiones que no superan lo trivial, como son los esquemas mecánicos que ordenan nuestra vida cotidiana. Pero hay también repeticiones significativas, cargadas de sentido, que son lo que él llama momentos, usando un término hegeliano de la dialéctica (la conciencia del amo y el esclavo, la conciencia escéptica, la conciencia desgarrada, serían momentos de la génesis de la autoconciencia). Son estructuras de acción que incorporan la circunstancia y la sitúan bajo la luz de la agencia. Son, afirma Lefebvre, productores de presencia. Su ejemplo favorito es el momento del amor: el amor define un relato que crea discontinuidad en lo cotidiano, que exige una forma particular de atender al otro y a su circunstancia. Si no reconoces el momento del amor es que no estás en el momento del amor.

Los momentos constituyen la fábrica que define el territorio de lo ordinario y cotidiano como el espacio en el que se forman los relatos de nuestra identidad. El Eclesiastés había descubierto ya estas modalidades de articulación de lo intermedio en tiempos y lugares significativos:

Los momentos tienen contenido, a saber, aquello que dota de significado a las acciones, a los espacios y a los tiempos, a los objetos y a los cuerpos, en general, a lo material de la existencia; y tienen forma, que se expresa en rituales donde la repetición de gestos y palabras produce la presencia y ordena la reproducción del momento. El materialismo de Lefebvre se manifiesta en esta cualificación de los momentos como fábrica de la cultura: no hay contenidos que no sean contenidos materiales y materializados ni formas que no sean formas rituales. De ahí su ruptura con cualquier concepción idealista de la cultura.“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. /Tiempo de nacer, y tiempo de morir;/ tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; /tiempo de matar, y tiempo de curar; /tiempo de destruir, y tiempo de edificar; /tiempo de llorar, y tiempo de reír; /tiempo de endechar, y tiempo de bailar; /tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; /tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; / tiempo de buscar, y tiempo de perder; /tiempo de guardar, y tiempo de desechar; /tiempo de romper, y tiempo de coser; /tiempo de callar, y tiempo de hablar; /tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; /tiempo de guerra, y tiempo de paz."

La incomprensión de los momentos ha sido una característica de la visión instrumental de la cultura que ha predominado en la izquierda. Su ceguera a los imaginarios, a los miedos y a las esperanzas que están incorporadas en los momentos ha llevado a una despreocupación generalizada por los rituales y modos de articulación de la vida cotidiana, desde los ritos de paso al juego, a la fiesta y a los placeres, desde la desatención al sufrimiento por la falta de vivienda o la pérdida de trabajo hasta la despreocupación por los modos de vestir o comer. En el lado contrario, las religiones, la publicidad y los medios de masas de las clases dominantes han captado con eficacia la importancia y el poder de los momentos. Han dejado la historia para la izquierda para situar sus tiendas en los espacios intermedios. Como diagnostica con perspicacia Alberto Santamaría, aunque la izquierda siempre ha considerado que a la derecha no le interesa la cultura, lo cierto es lo contrario. La derecha está constituida por activistas de la cultura que modelan los espacios intermedios. Es la izquierda la que se ha encerrado en el castillo de la Teoría.

Señalaba una persona en su muro de Facebook lo sorprendente que resultaba que el candidato Donald Trump hubiese estado por delante de Hillary Clinton en las encuestas mientras decía que iba a expulsar a un millón de mejicanos (les llamaba violadores), que no iba a permitir la entrada de musulmanes, que había que usar la tortura contra los enemigos no por táctica sino como estrategia, porque "se lo merecen", que había que matar a las familias de los terroristas, que los soldados que se dejen capturar no pueden ser considerados héroes, y otras lindezas de este jaez, y que, sin embargo, pudiese poner en peligro su candidatura por haber empleado en privado expresiones soeces y machistas. Puede que resulte sorprendente a primera vista, pero no lo es cuando se adopta una mirada larga y se pregunta uno por los recurrentes procesos de epidemias de fascismo que sufren nuestras sociedades desde el siglo XIX hasta ahora. Desde mi punto de vista, lo sorprendente es que estas reacciones resulten sorprendentes.

Podemos comprobar que el fascismo es una posibilidad permanente que se activa cuando se abren las costuras de una sociedad, se fracturan las conciencias, y el poder legitimador de las clases dominantes se debilita por su incapacidad para asegurar el futuro de la gente, por lo que el recurso a víctimas propiciatorias (judíos, moros, emigrantes, rojos,...) comienza a ser una estrategia eficiente en la canalización de los miedos y ansiedades de quienes han gozado de cierta estabilidad y ahora se sienten en peligro. A veces, ciertas capas del campesinado; otras, las clases medias proletarizadas; más recientemente, el proletariado de la era industrial y el estado burocrático, que hasta disfrutaba de empleos estables y ahora se encuentra al pairo de los albures del capitalismo globalizador. Que el fascismo termine triunfando y generando sociedades autoritarias es ya una cuestión de cómo se desarrollen las circunstancias y las relaciones de poder y fuerza entre quienes apoyan y rechazan esta deriva histórica. El fascismo nace en los espacios intermedios de la vida cotidiana porque es capaz de re-significar y articular los sentidos que constituyen los momentos significativos de grandes capas de la población. Tal vez el elitismo de Hillary Clinton y su ceguera a las profundas ansiedades de las clases depauperadas no sea ajeno a que se produzcan fenómenos como el de la atención al fantoche de Trump. Tal vez la izquierda haya colaborado con su miopía al crecimiento de esta planta maligna en los terrenos intermedios. Pues el territorio en disputa es la vida cotidiana, no la historia.

Fernando Broncano, Momentos, lugares, territorios intermedios, El laberinto de la identidad 16/10/2016