Un efecto del “show” de los escándalos políticos es distraer a los ciudadanos con cuestiones que solo indirectamente tienen relación con el rumbo real de los asuntos públicos. Más allá de su función dramática en la estrategia electoral de los partidos y el reparto del poder, la corrupción tiene poco que ver con la política que realmente determina nuestras vidas, y más bien sirve para no exponerla al debate ni a la crítica seria. El “escándalo político” ha acabado por convertirse en otra variedaddel “panem et circenses” en las democracias liberales... De esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.

Un efecto del “show” de los escándalos políticos es distraer a los ciudadanos con cuestiones que solo indirectamente tienen relación con el rumbo real de los asuntos públicos. Más allá de su función dramática en la estrategia electoral de los partidos y el reparto del poder, la corrupción tiene poco que ver con la política que realmente determina nuestras vidas, y más bien sirve para no exponerla al debate ni a la crítica seria. El “escándalo político” ha acabado por convertirse en otra variedaddel “panem et circenses” en las democracias liberales... De esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí. Canales

22460 temas (22268 sin leer) en 44 canales

-

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer)

Adhoc. Filosofia a secundària

(25 sin leer) -

Associació filosófica de les Illes Balears (102 sin leer)

-

telèmac

(1039 sin leer)

telèmac

(1039 sin leer)

-

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer)

A l'ombra de Zadig.

(165 sin leer) -

Aprender a Pensar

(181 sin leer)

Aprender a Pensar

(181 sin leer) -

aprendre a pensar (70 sin leer)

-

ÁPEIRON (16 sin leer)

-

Blog de Filosofía - Filosóficamente - Blog de Filosofía - Filosóficamente (23 sin leer)

-

Boulé (267 sin leer)

-

carbonilla

(45 sin leer)

carbonilla

(45 sin leer) -

Comunitat Virtual de Filosofia

(739 sin leer)

Comunitat Virtual de Filosofia

(739 sin leer) -

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer)

CONTRA LA NECIESA

(31 sin leer) -

CREACIÓ FILOSÒFICA II (28 sin leer)

-

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer)

DE SOFISTA A SAVI

(10 sin leer) -

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer)

DIDÁCTICA de la FILOSOFÍA

(41 sin leer) -

Educación y filosofía

(229 sin leer)

Educación y filosofía

(229 sin leer) -

El café de Ocata (4713 sin leer)

-

El club de los filósofos muertos (88 sin leer)

-

El Pi de la Filosofia

El Pi de la Filosofia

-

EN-RAONAR

(489 sin leer)

EN-RAONAR

(489 sin leer) -

ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA. (570 sin leer)

-

Filolaberinto bachillerato (209 sin leer)

-

FILOPONTOS (10 sin leer)

-

Filosofía para cavernícolas

(606 sin leer)

Filosofía para cavernícolas

(606 sin leer) -

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer)

FILOSOFIA A LES TERMES

(164 sin leer) -

Filosofia avui

-

FILOSOFIA I NOVES TECNOLOGIES (36 sin leer)

-

Filosofia para todos

(134 sin leer)

Filosofia para todos

(134 sin leer) -

Filosofia per a joves

(11 sin leer)

Filosofia per a joves

(11 sin leer) -

L'home que mira

(74 sin leer)

L'home que mira

(74 sin leer) -

La lechuza de Minerva (26 sin leer)

-

La pitxa un lio (9488 sin leer)

-

LAS RAMAS DEL ÁRBOL (78 sin leer)

-

Materiales para pensar

(1020 sin leer)

Materiales para pensar

(1020 sin leer) -

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer)

Meditacions des de l'esfera

(13 sin leer) -

Menja't el coco! (30 sin leer)

-

Minervagigia (24 sin leer)

-

No només filo

(61 sin leer)

No només filo

(61 sin leer) -

Orelles de burro (498 sin leer)

-

SAPERE AUDERE

(566 sin leer)

SAPERE AUDERE

(566 sin leer) -

satiàgraha (25 sin leer)

-

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer)

UN LUGAR PARA APRENDER FILOSOFÍA

(69 sin leer) -

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer)

UNA CAIXA D´EINES PER PENSAR

(40 sin leer) -

Vida de profesor

(215 sin leer)

Vida de profesor

(215 sin leer)

«

Expand/Collapse

temas sin leer (50)

-

21:24

21:24 El "show" de la corrupción.

» Filosofía para cavernícolas Un efecto del “show” de los escándalos políticos es distraer a los ciudadanos con cuestiones que solo indirectamente tienen relación con el rumbo real de los asuntos públicos. Más allá de su función dramática en la estrategia electoral de los partidos y el reparto del poder, la corrupción tiene poco que ver con la política que realmente determina nuestras vidas, y más bien sirve para no exponerla al debate ni a la crítica seria. El “escándalo político” ha acabado por convertirse en otra variedaddel “panem et circenses” en las democracias liberales... De esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.

Un efecto del “show” de los escándalos políticos es distraer a los ciudadanos con cuestiones que solo indirectamente tienen relación con el rumbo real de los asuntos públicos. Más allá de su función dramática en la estrategia electoral de los partidos y el reparto del poder, la corrupción tiene poco que ver con la política que realmente determina nuestras vidas, y más bien sirve para no exponerla al debate ni a la crítica seria. El “escándalo político” ha acabado por convertirse en otra variedaddel “panem et circenses” en las democracias liberales... De esto trata nuestra última colaboración en El Periódico Extremadura. Para leer el artículo completo pulsar aquí.

-

20:01

El que la raó mai no ens pot donar (José Casanova).

» La pitxa un lio

La fe es previa a la razón. De niños creemos en los padres, en el mundo, en los demás… Sin creencias no podemos vivir. Que el Sol daba vueltas a la Tierra era una creencia normal hasta que llegó la ciencia y nos dijo ‘no te creas todo lo que tus ojos ven’. El raciocinio te fuerza a ver una realidad distinta a lo que es el sentido común. La primera creencia es el sentido común, ya sea por lo que perciben nuestros sentidos o por lo que nuestro grupo define como real. El raciocinio es una forma de reflexión que cuestiona precisamente el sentido común y que ofrece una visión alternativa.

El fallo de la ciencia es creer que esa visión alternativa es la verdadera, la única. Hay que darse cuenta de que esa visión nunca va a desplazar las formas de creer. Puedo creer en la teoría de que el Sol es simplemente una bola de gases o lo que sea, pero hay una dimensión estética, por ejemplo, de una puesta de sol sobre la cual la ciencia no tiene que decirme nada. Es el intento de reducirnos a ser puramente pensamientos, mentes. Es un poco cartesiano, ¿no?

Es la idea de nacer con 20 años ya cumplidos para no tener que pasar por la niñez, llena de sentimientos, de ilusiones… No podemos dejar de ser animales corpóreos, que tenemos sentimientos, que nos identificamos los unos a los otros a través de las relaciones personales, y eso es algo que el raciocinio no puede darnos. El raciocinio nos ofrece una forma de ser humanos distinta, pero no la humanidad que uno encuentra en la versión más primitiva del ser humano, en los grandes mitos, ritos… Podemos desmitificar los mitos, pero no abandonarlos, porque los necesitamos. Necesitamos cuentos, narraciones, somos animales que necesitan narrar quiénes somos y de dónde venimos, y eso la ciencia no nos lo puede dar. La ciencia puede funcionar como si Dios no existiera, pero las personas no tanto, aunque vemos sociedades modernas muy secularizadas en las que la gente no cree y no necesita creer. No creo en la idea de que los seres humanos somos ‘homoreligiosos’ y que necesitamos la religión. Lo que sí creo es en la necesidad del hombre de trascender, y eso puede ser por medio de experiencias religiosas, pero también a través de experiencias estéticas o de otro tipo.A veces situamos el concepto de creer en la fe, en los credos, pero no es algo cognitivo. La religión es un sistema existencial. Por ejemplo, la ciencia nos dice que si seguimos ecológicamente el camino que estamos trazando, vamos al suicidio colectivo. Pero la ciencia no puede convencerte para que actúes. Para que uno se mueva tiene que haber una fuerza ética que proviene de dentro que te dirija y que va más allá de ti. Y eso es lo que la religión te da, esa posibilidad de trascender más allá de ti mismo y de pensar que formas parte de un mundo.Josep Pita, entrevista a José Casanova: "La fe es previa a la razón", La Vanguardia 31/05/2018 [www.lavanguardia.com]

-

10:55

Nietzsche i Hesse

» Orelles de burroEl 1914, l'exèrcit Alemany repartí 150.000 exemplars de l'Així parlà Zaratustra entre els soldats del front. Un èxit del poder d'Elisabeth Föster Nietzsche en la seva tasca de fer famós el seu germà. Diu Safranski (pàgina 353) que això expandí, a França, Anglaterra i especialment als Estats Units, la idea que la guerra estava impulsada pel pensament de Nietzsche.L'any 1919, finida la guerra, Herman Hesse publicà El retorn de Zaratustra, un breu assaig escrit seguint l'estil de l'obra de Nietzsche. Zaratustra s'adreça als vençuts, joves soldats alemanys. L'obra és una exaltació de temes nitzscheans, com prendre's un mateix com un destí, aprendre del patiment, fugir del ramat, cercar la soledat. I adverteix contra els que propugnen la guerra:

Podeu trobar l'obra dins el recull Las consideraciones, aquí.Això és una prova que no tots els alemanys interpretaven Nietzsche en el sentit racista que estava propugnant la seva germana. A més, el 1939, l'obra va ser prohibida pel govern nazi. Hesse havia adoptat la nacionalitat suissa. Com Nietzsche."No os dáis cuenta de que en cualquier lugar donde se entone esta canción hay puños cerrados en el bolsillo, se trata de interés propio y de bolsillo, no de aquella egolatría del noble que piensa en elevar y fortalecer su mismidad, sino de dinero y bolsa, de vanidad y fantasmagoría."

PS: Acompanyaven al Zaratustra el Faust de Goethe i ... el Nou Testament. Fote't!

-

6:55

Encara hi sou a temps.

» La pitxa un lioNormal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Un dels més grans signes de la civilització s’ha convertit en un signe característic de la idiosincràsia britànica. Per tal d’evitar la crispació o l’acalorament motivades per plantejar qüestions o temes que les promouen o atien, els britànics opten per parlar d’un tema tan poc excitant com el temps. Doncs, serà del temps la qüestió sobre la que tractarà la meva dissertació.

No serà del temps climatològic del que parlaré, no us preocupeu, tampoc del temps que és necessari per calcular la velocitat i l’acceleració dels cossos. Parlaré del temps existencial. Tanmateix no prescindiré completament del que diu la ciència sobre el temps, del continu espai-temps. Perquè aquest temps existencial està molt connectat, per no dir que és inseparable, amb l’espai amb el que heu viscut el vostre temps, com a mínim al llarg d’aquest dos últims anys: l’institut.

És aquest espai el que us ha fet conviure amb la paradoxal naturalesa del temps. D’una banda, algú pot pensar que ràpid s’han passat aquests dos últims anys i, d’altra, recordar que llargues es feien les hores d’aquella o d’aquelles assignatures. En un cas experimentem la fluïdesa del pas del temps, en l’altre no tant el pas, sinó més aviat el pes, la gravetat que una realitat tan poc tangible com el temps pot tenir sobre nosaltres.

No sempre som conscients del temps. Aquest temps tan accelerat en què vivim no afavoreix gens la reflexió sobre el temps: no tenim temps. Només quan disposem d’una breu pausa, quan li robem temps al temps diem: “Com vola el temps”. En la situació contrària, quan ens avorrim perquè no tenim res amb què omplir-lo, sentim la seva no presència: “sembla com si el temps s’aturés”.

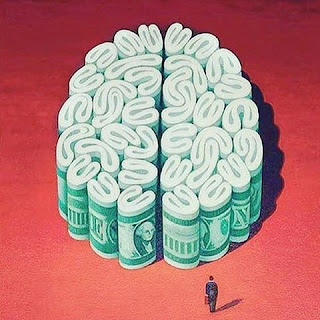

Des de petits ens han ensenyat a ocupar el temps (aquest és el sentit de les extraescolars), a guanyar-lo fent coses, però no qualsevol cosa, coses productives. No fer-ho així és malbaratar el temps, perquè el temps és un bé escàs i limitat. L’eslogan time is money ha fet realment fortuna i l’hem interioritzat fermament en el nostre cervell. Tot el que no s’acomoda a aquest principi és perdre el nostre valuós temps.

Sembla que portem ja una bona estona. Una de les coses que el temps m’ha ensenyat també és saber retirar-se a temps: som esclaus del rellotge i de les agendes; invents creats per gestionar eficaçment un temps que ens resulta estrany perquè ens allunya de la vida, del nostre cos i la nostra ment. Ens han pintat un futur amenaçador i un present poc engrescador. És una forma de tenir-nos a tots acollonits i controlats. Però sortosament, com ens diu la història, els apocalipsis només han succeït en les ments dels visionaris; personatges molt poc avesats en el tracte amb la incertesa essencial del temps, per això volen matar-lo declarant la fi dels temps. Heu de fer per tant del temps un contemporani vostre. Heu de reconciliar-vos amb el temps, abraçar-lo, fer del temps el vostre temps. Fer del temps un contemporani és intentar desempallegar-vos tant com sigui de la nostàlgia paralitzant del passat com de les falsos temors que com la mort de vegades genera el que vindrà. Encara hi sou a temps.

Manel Villar

Institut Poeta Maragall, comiat dels alumnes de 2n de batxillerat, 30/05/2018

-

6:50

"Si l'evolució és certa, la religió és una mentida" (Adam Sedgwick)

» La pitxa un lio

Cuando se publica el Origen de las especies, Mivart acepta la teoría de Darwin a pesar de ser católico. Se hizo amigo de Huxley, el gran defensor de Darwin pero al final no pudo con ello. En 1869 visitó a Huxley y le dijo que se estaba rompiendo y entonces se convirtió en el líder de un grupo evolucionista disidente que mantenía que el cuerpo del ser humano había evolucionado por selección natural pero que su alma espiritual y racional no. En algún punto de la historia natural Dios había interrumpido el curso de la historia humana para implantar el alma en él, convirtiéndolo en algo más que un simio.

¿Tenía razón Darwin al mostrar tanto miedo? Pues las reacciones que tuvo la publicación del Origen nos dicen que sí y que las críticas al libro no fueron por razones biológicas sino por razones fundamentalmente morales: su repercusión sobre la religión, la filosofía, la idea del hombre, el libre albedrío, etc. Tenemos por ejemplo la reacción del principal crítico de Darwin, Samuel Wilberforce, el obispo de Oxford, que dice que cambia toda la condición espiritual y moral del hombre: “la supremacía del hombre sobre la tierra, el poder del lenguaje, el regalo de la razón humana, el libre albedrío y la responsabilidad, la caída del hombre y su redención, la encarnación del hijo de Dios…todo es irreconciliable con la degradante noción del bruto origen de aquel que fue criado a imagen e Dios y redimido por el Hijo Eterno”.

Adam Sedgwick, profesor de Geología en Cambridge, que había alabado a Darwin y que se volvió contra él tras la publicación del Origen había ya mostrado esa misma reacción al leer los Vestiges, de Chambers. Le escribe a Lyell en 1845: “ si el libro es cierto… la religión es una mentira, la ley humana un montón de tonterías, la moralidad es la luz de la luna (morality is moonlight)…y el hombre y la mujer son sólo unas bestias superiores”. El propio Lyell, un hombre moderado, tuvo la misma reacción: “Si Chambers tiene razón toda nuestra moralidad es en vano”.

Pablo Malo, El largo retraso de Darwin, La nueva Ilustración Evolucionista 07/06/2015 [ilevolucionista.blogspot.com] -

6:42

Fal·làcia del jugador (vídeo).

» La pitxa un lioFal·làcia del jugador (vídeo). -

14:14

Ètica i evolució.

» La pitxa un lio

Hay dos maneras en las que la teoría evolucionista mina la moralidad. La primera sería que conduce a la gente a perder su fe en Dios y en la inmortalidad personal. La segunda es que la selección natural dinamita la idea de que existen unos cimientos objetivos sobre los que apoyar la moralidad.

Pablo Malo, Darwin y el fin del bien y el mal, Evolución y Neurociencias 27/05/2018

[https:]] -

14:10

El Big Data afavoreix les majories.

» La pitxa un lio

Los big data, en principio, favorecen a las mayorías.

Ahora mismo los grupos que tienen menos smartphones y menos inteligentes ya envían menos datos, lo que hace que sean peores los mapas de los sitios donde viven y su registro del tráfico o los servicios. Los barrios con mejores smartphones generan más y mejores datos y tendrán mejores programas para todo.

Los algoritmos no son más que recetas: son fórmulas, por eso son más eficaces en la medida en que tienen más datos con los que operar. Con ellos se reconocen caras, formas de hablar y de escribir que nos identifican y podrán proveerle de servicios y ventajas hoy aún inimaginables: la traducción automática va a ser impecable.

Imitan al cerebro. Son redes de nódulos con inputs y outputs. Por eso, sólo son inteligentes en la medida en que tengan muchos datos fiables.Si les mete billones de datos, aprenden y pueden superarnos. He visto competiciones de transcripción en las que nuestras máquinas eran más exactas y rápidas que cualquier humano.Lluis Amiguet, entrevista a Daniel Goldstein: "Un algoritmo acierta más que un juez al predecir conductas", La Vanguardia 28/05/2018 [www.lavanguardia.com] -

13:58

Política i espai.

» La pitxa un lio

Lo político y la política, en tanto que se constituyen por la forma de nuestras relaciones sociales, se pueden estudiar también en términos de topología. De hecho, para referirnos a las formas políticas, usamos nombres de ordenamientos que tienen muy diferentes propiedades topológicas: asambleas, multitudes, redes, masas, ... Sus propiedades definen los órdenes posibles y las relaciones de inclusión, exclusión, poder y sumisión. Una sociedad, como suelo recordar aquí múltiples veces, no es un conjunto de individuos sino un espacio de posiciones que definen a las personas, sus relaciones, sus posibilidades de acción y sus perspectivas sobre el mundo. Aristóteles, en la Política empleaba conceptos topológicos para definir lo político. Así, al diferenciar lo público de lo privado o la asamblea del hogar estaba definiendo los bordes de lo político ("bordes" o fronteras son también términos topológicos).

Fernando Broncano, Topología política, El laberinto de la identidad 27/05/2018 [https:]] -

13:55

Deliveroo una vida de 'Black Mirror'.

» La pitxa un lio

Una vida a lo Black Mirror. Así es como la sindicalista Mags Dewhurst describe su trabajo como repartidora de Deliveroo, la conocida plataforma online de reparto de comida a domicilio. Esta es una historia de trabajadores a los que llaman emprendedores para despojarles de sus derechos, de una carrera cada vez peor en los términos y condiciones de los contratos laborales, y de algoritmos y aplicaciones que dirigen el trabajo de personas.

Según Tom, los responsables de Deliveroo "han terminado perjudicándose a sí mismos por querer darle la vuelta al modelo de negocio": "¿Te imaginas si en la presentación inicial de la startup hubieran dicho a los inversores: ‘Vamos a coger a gente aleatoriamente de las calles’ ¡Por supuesto que no lo hicieron así!".

A la mayoría de los repartidores de Deliveroo les pagan por entrega. Corre por su cuenta la financiación del equipo y las reparaciones que necesite. En las horas tranquilas del día, uno puede registrarse en la aplicación como disponible para trabajar, esperar y terminar la jornada sin cobrar nada. A cada trabajador se le asigna una zona (en una ciudad tan grande como Londres hay docenas de ellas). Pero los repartidores me han dicho que el tamaño de las zonas está ampliándose constantemente, por lo que cada vez tardan más en hacer las entregas y cobran menos.Owen Jones, Deliveroo es la distopía en la que puede convertirse nuestro futuro, el diario.es 26/05/2018 [https:]] -

13:49

La realitat de les matemàtiques.

» La pitxa un lio La idea de que existen realmente eso que llamamos “objetos matemáticos” puede trazarse hasta Platón. Su razonamiento puede resumirse más o menos en lo siguiente: los geómetras hablan de círculos “perfectos”, triángulos “perfectos” y demás cosas perfectas que no se encuentran en este mundo; por otra parte en la aritmética hablamos de números compuestos de unidades perfectamente iguales entre sí, aunque esas unidades tampoco se encuentren en este mundo; por lo tanto, concluye Platón, las matemáticas tratan de objetos matemáticos que no existen en este mundo, serían objetos puramente inteligibles que habitan “otro mundo”; además, como los objetos no son de este mundo, nuestro conocimiento de ellos debe ser independiente de nuestra experiencia o, lo que dicho técnicamente, constituye un conocimiento “a priori”. Hoy día un porcentaje significativo de matemáticos trata a los objetos matemáticos platónicamente, bien porque hayan reflexionado sobre ello y hayan llegado a ese convencimiento (los menos) o bien de hecho. Se suele reconocer esta última actitud en que hablan de “descubrimientos”, como si los objetos matemáticos fuesen flores desconocidas en medio de una, hasta ese momento, impenetrable selva ecuatorial. Esta posición que, nos atrevemos a decir, es la que adquieren los matemáticos por defecto, es una forma de realismo: los objetos matemáticos son abstractos, eternos y no tienen relación causal con los objetos materiales. Démonos cuenta que desde un punto de vista lingüístico esto es equivalente a interpretar literalmente el lenguaje matemático (por ejemplo, existe un x y existe un y pertenecientes a tal conjunto tales que si y > x entonces se cumple que….). Siendo justo, no todo realismo matemático es platónico, pero la distinción es tan sutil que a los efectos de lo que sigue no merece la pena pararse en ello.César Tomé López, Los objetos matemáticos no existen, Cuaderno de Cultura Científica 28/05/2018 [https:]]

La idea de que existen realmente eso que llamamos “objetos matemáticos” puede trazarse hasta Platón. Su razonamiento puede resumirse más o menos en lo siguiente: los geómetras hablan de círculos “perfectos”, triángulos “perfectos” y demás cosas perfectas que no se encuentran en este mundo; por otra parte en la aritmética hablamos de números compuestos de unidades perfectamente iguales entre sí, aunque esas unidades tampoco se encuentren en este mundo; por lo tanto, concluye Platón, las matemáticas tratan de objetos matemáticos que no existen en este mundo, serían objetos puramente inteligibles que habitan “otro mundo”; además, como los objetos no son de este mundo, nuestro conocimiento de ellos debe ser independiente de nuestra experiencia o, lo que dicho técnicamente, constituye un conocimiento “a priori”. Hoy día un porcentaje significativo de matemáticos trata a los objetos matemáticos platónicamente, bien porque hayan reflexionado sobre ello y hayan llegado a ese convencimiento (los menos) o bien de hecho. Se suele reconocer esta última actitud en que hablan de “descubrimientos”, como si los objetos matemáticos fuesen flores desconocidas en medio de una, hasta ese momento, impenetrable selva ecuatorial. Esta posición que, nos atrevemos a decir, es la que adquieren los matemáticos por defecto, es una forma de realismo: los objetos matemáticos son abstractos, eternos y no tienen relación causal con los objetos materiales. Démonos cuenta que desde un punto de vista lingüístico esto es equivalente a interpretar literalmente el lenguaje matemático (por ejemplo, existe un x y existe un y pertenecientes a tal conjunto tales que si y > x entonces se cumple que….). Siendo justo, no todo realismo matemático es platónico, pero la distinción es tan sutil que a los efectos de lo que sigue no merece la pena pararse en ello.César Tomé López, Los objetos matemáticos no existen, Cuaderno de Cultura Científica 28/05/2018 [https:]] -

13:45

El procés de desmaterialització de la moneda Giorgio Agamben).

» La pitxa un lio

Existen señales de los tiempos (Mt., 16, 2-4) que, incluso si son evidentes, los hombres que las observan en los cielos no consiguen percibirlas. Se cristalizan en acontecimientos que anuncian y definen la época que viene, acontecimientos que pueden pasar inobservados y no alterar en nada o casi nada la realidad a la que se agregan y que, sin embargo, justamente por eso valen como señales, como índices históricos, semeia ton kairon.Uno de estos acontecimientos tuvo lugar el 15 de agosto de 1971, cuando el gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Richard Nixon, declaró que la convertibilidad del dólar en oro quedaba suspendida. Si bien esta declaración señala, de hecho, el fin de un sistema que había vinculado largamente el valor de la moneda a una base áurea, la noticia, recibida en medio de las vacaciones de verano, suscitó menos discusiones de cuanto fuera legítimo esperar. No obstante, a partir de ese momento, la inscripción que se leía en muchos billetes (por ejemplo en la libra y en la rupia, pero no en el euro): «Prometo pagar al portador la suma de…», refrendada por el gobierno de la Banca central, había perdido definitivamente su sentido. Esta frase significaba ahora que, a cambio de ese billete, la banca central habría proporcionado a quien hubiera solicitado (suponiendo que alguien hubiera sido tan tonto para hacerlo) no una cierta cantidad de oro (para el dólar, un trigésimo quinto de una onza), sino un billete exactamente igual. El dinero se había vaciado de todo valor que no fuera puramente autorreferencial. Tanto más asombrosa la facilidad con la que el gesto del soberano estadounidense, que equivalía a anular el patrimonio áureo de los poseedores de dinero, fue aceptado. Y si, como ha sido sugerido, el ejercicio de la soberanía monetaria por parte de un Estado consiste en su capacidad de inducir a los actores del mercado a emplear sus deudas como moneda, ahora también esa deuda había perdido cualquier consistencia real, se había vuelto puramente papel.El proceso de desmaterialización de la moneda había comenzado muchos siglos antes, cuando las exigencias del mercado llevaron a acompañar a la moneda metálica, necesariamente escasa y difícil de manejar, con letras de cambio, papel moneda, juros, Goldsmiths’ notes, etc. Todas estas monedas impresas son en realidad títulos de crédito y son denominadas, por esto, monedas fiduciarias. La moneda metálica, en cambio, valía —o habría tenido que valer— por su contenido de metal preciado (sin embargo, como es sabido, inseguro: el caso límite es el de las monedas de plata acuñadas por Federico II, que apenas usadas dejaban que se vislumbrara el rojo del cobre). Sin embargo, Joseph Schumpeter, que vivía, es cierto, en una época en la que la moneda en formato de papel había superado a partir de entonces a la moneda metálica, pudo afirmar no sin razón que, en última instancia, todo el dinero es sólo crédito. Después del 15 de agosto de 1971, se debería añadir que el dinero es un crédito que se funda solamente en sí mismo y que no corresponde a nada más que a sí mismo.

Giorgio Agamben, El capitalismo como religión, Artillería Inmanente 26/05/2018 [https:]] -

13:39

Estúpids!

» La pitxa un lio

Las estructuras sociales toleran también una dosis limitada de inteligencia, espíritu crítico e innovación. Pero según la norma general, los comportamientos a los que todos deben plegarse, deben permanecer estúpidos. Si fuera de otro modo, muchos de quienes son llamados para desempeñar una función determinada deberían renunciar a ella, porque la encontrarían demasiado difícil. Si la norma fuera la improvisación, la genialidad, muy pocos estarían capacitados para hacer lo adecuado en el momento oportuno. Y la jerarquía se vendría abajo.

Pino Aprile, Elogio del imbécil, Homo sapiens sapiens (Homo creativus), octubre 2011 [blogdejoaquinrabassa.blogspot.com]

-

11:49

11:49 God and Satan

» telèmacde Biffy Clyro.

-

7:06

Què passa amb el temps?

» La pitxa un lio

La industrialización empujó el gran cambio en la concepción del tiempo, que pasó de regirse por los ciclos naturales del mundo agrícola al control de los procesos de producción en las fábricas regidos por el reloj. Se abrió la ecuación poder, dinero y tiempo, un tiempo que empezó a dejar de ser propiedad de cada una de las personas. Dannoritzer narra la evolución del capitalismo llegando hasta la sociedad actual en la que, dice, la voracidad del tiempo ha aumentado conquistado también las vidas personales.La gente vive como una culpa personal el hecho de no hacer nada durante los ratos libres. En las ciudades se camina, se habla más rápido. Parece que hay que salir de casa con un objetivo, que cada minuto es imprescindible para no perder el autobús, para llegar antes… La aceleración, explica, impacta en la calidad de vida de la sociedad, nadie se para a ayudar a nadie. En esta línea argumental se recogen las opiniones de Fabian Mohedano, impulsor en Catalunya de la Reforma Horaria, que vincula la calidad democrática con la disponibilidad de tiempo personal. Sin él nadie se puede implicar en los proyectos colectivos.Cristina Sen, La falta de tiempo, una nueva pobreza, La Vanguardia 27/05/2018 [www.lavanguardia.com] -

6:59

La doctrina del la torre i el pati.

» La pitxa un lio

Un castillo del tipo “torre y patio” es un un tipo de castillo medieval en el que existe una torre (motte) rodeada por un campo (bailey) y en la parte exterior hay una muralla rodeándolo todo (y tal vez un foso u otro tipo de defensa exteriores). El patio es la parte productiva del castillo donde se realiza la actividad económica y en realidad toda la vida del castillo. Cuando el castillo es atacado puede ser que las murallas y fosos exteriores resistan el ataque enemigo y éstos no puedan introducirse en el castillo pero si los atacantes superan estas defensas entonces los habitantes del castillo se retiran a la torre, que es muy fea y no es un sitio apropiado para vivir, pero es muy segura y desde allí se les tiran flechas y aceite hirviendo a los enemigos hasta que se van. Cuando los atacantes se van, la gente vuelve a salir al patio a seguir con su vida.

Así que una doctrina “torre y patio” sería aquella que hace afirmaciones arriesgadas y controvertidas (patio) y disfruta de las recompensas de ocupar ese territorio productivo pero cuando alguien la desafía se retira a posiciones filosóficas más defendibles (torre) donde disimula hasta que el que ha criticado las afirmaciones se va y entonces la doctrina vuelve a realizar sus afirmaciones exageradas. Las afirmaciones exageradas, las del patio, son débiles argumentalmente pero son epatantes y sexys. Por contra, los argumentos fuertes, los de la torre, son muy defendibles lógicamente pero son sosos, poco interesantes y no tienen glamour.

Pablo Malo, Las doctrinas "torre y patio", Evolución y Neurociencias 23/05/2018 [https:]] -

6:55

L'actualitat de '1984'.

» La pitxa un lio Un libro publicado el 8 de junio de 1949, escrito en un paisaje golpeado por una guerra total en un país hambriento, agotado y gris, se siente ahora mucho más relevante que nunca antes, porque "1984" también nos arma. El libro, con su desconcertante comienzo, ("Era un luminoso y frío día de abril, y el reloj daba la una de la tarde"), define las características típicas de la tiranía moderna.Winston Smith, el protagonista, trabaja como censor en el Ministerio de la Verdad, en una constante revisión de la historia para adecuarla a las circunstancias y alianzas del presente. Él y sus compañeros son controlados como parte de la masa por el omnisciente Gran Hermano. En "1984" la pantalla de la televisión te observa y todo el mundo espía a todo el mundo.En la actualidad son las redes sociales las que recopilan cada gesto, cada compra, cada comentario que hacemos en internet y alimenta una presencia omnisciente en nuestras vidas capaz de predecir todas nuestras preferencias. Basada en las elecciones de los consumidores, con el usuario como la mercancía con la que se comercia, la recolección de esas preferencias para las campañas políticas está distorsionando la democracia. Orwell entendió que los regímenes opresivos siempre necesitan enemigos. En "1984" mostró cómo estos pueden crearse arbitrariamente atizando las emociones de la gente a través de la propaganda. Pero en su descripción de los "dos minutos de odio" también previó cómo actúan las multitudes digitales. Obligado, como todos los demás, a contemplar la violenta grabación con ese título, Winston Smith se da cuenta de que "lo horrible de 'los dos minutos de odio' no era que a uno lo forzaran a tomar parte, sino que era imposible sumarse… Un espantoso éxtasis de miedo y sed de venganza, un deseo de matar, torturar, machacar rostros con una maza parecía fluir a través de todo el grupo de asistentes como una corriente eléctrica". Ahora todas las organizaciones políticas, religiosas y comerciales se dedican a alimentar sentimientos. Sorprendentemente, Orwell identificó la colusión voluntaria en el odio que semejantes movimientos puede incitar. Y por supuesto, su Winston lo nota consigo mismo. Como podríamos notarlo nosotros mismos.Jean Seaton, Por qué la inquietante novela '1984' de George Orwell puede tratar sobre nuestra época, BBC 23/05/2018 [www.bbc.com]

Un libro publicado el 8 de junio de 1949, escrito en un paisaje golpeado por una guerra total en un país hambriento, agotado y gris, se siente ahora mucho más relevante que nunca antes, porque "1984" también nos arma. El libro, con su desconcertante comienzo, ("Era un luminoso y frío día de abril, y el reloj daba la una de la tarde"), define las características típicas de la tiranía moderna.Winston Smith, el protagonista, trabaja como censor en el Ministerio de la Verdad, en una constante revisión de la historia para adecuarla a las circunstancias y alianzas del presente. Él y sus compañeros son controlados como parte de la masa por el omnisciente Gran Hermano. En "1984" la pantalla de la televisión te observa y todo el mundo espía a todo el mundo.En la actualidad son las redes sociales las que recopilan cada gesto, cada compra, cada comentario que hacemos en internet y alimenta una presencia omnisciente en nuestras vidas capaz de predecir todas nuestras preferencias. Basada en las elecciones de los consumidores, con el usuario como la mercancía con la que se comercia, la recolección de esas preferencias para las campañas políticas está distorsionando la democracia. Orwell entendió que los regímenes opresivos siempre necesitan enemigos. En "1984" mostró cómo estos pueden crearse arbitrariamente atizando las emociones de la gente a través de la propaganda. Pero en su descripción de los "dos minutos de odio" también previó cómo actúan las multitudes digitales. Obligado, como todos los demás, a contemplar la violenta grabación con ese título, Winston Smith se da cuenta de que "lo horrible de 'los dos minutos de odio' no era que a uno lo forzaran a tomar parte, sino que era imposible sumarse… Un espantoso éxtasis de miedo y sed de venganza, un deseo de matar, torturar, machacar rostros con una maza parecía fluir a través de todo el grupo de asistentes como una corriente eléctrica". Ahora todas las organizaciones políticas, religiosas y comerciales se dedican a alimentar sentimientos. Sorprendentemente, Orwell identificó la colusión voluntaria en el odio que semejantes movimientos puede incitar. Y por supuesto, su Winston lo nota consigo mismo. Como podríamos notarlo nosotros mismos.Jean Seaton, Por qué la inquietante novela '1984' de George Orwell puede tratar sobre nuestra época, BBC 23/05/2018 [www.bbc.com]

-

6:33

L'origen dels "Estudis del Malestar".

» La pitxa un lio

Los “estudios del malestar” tienen su precedente más obvio en la obra de Freud El malestar en la cultura, pero también contienen una referencia no menos evidente a la descomposición del denominado “estado del bienestar” (Welfare State) que caracterizó a algunas de las sociedades industrialmente desarrolladas durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, no existirían de no haber publicado Richard Sennett sus libros La corrosión del carácter y El respeto, y tampoco habrían llegado a materializarse si Rafael Sánchez Ferlosio no hubiera pronunciado, con ocasión de la entrega del Premio Cervantes en Abril de 2005, su discurso titulado Carácter y destino (hasta el punto de que alguna vez se me ha ocurrido que podrían también llamarse “estudios de carácter”, por contraposición a los “estudios de destino”).

José Luis Pardo, Estudios del Malestar, facebook 30/05/2018 -

6:29

Estat del Benestar i classe treballadora.

» La pitxa un lio

... el “bienestar” también tenía un sentido económico: no solamente remitía a la “capacidad de consumo” del conjunto de los ciudadanos, y especialmente a la llamada “clase trabajadora”, que hasta ese momento había formado la base del aparato productivo pero estaba excluida de la “sociedad de consumo”, sino también a un cierto marco de estabilidad monetaria internacionalmente sustentado (cuyo pilar pueden considerarse los acuerdos de Bretton Woods de 1944) que permitía, además de un crecimiento económico sostenido, que los ciudadanos pudiesen planificar a un plazo razonablemente largo la inversión de sus ingresos, su capacidad de ahorro y, por tanto, sus oportunidades de prosperar socialmente. Ya hacia el final de la década de 1960, el desequilibrio presupuestario de los EE.UU. asociado a los gastos militares de la campaña de Viet-Nam produjo la ruptura de estos acuerdos y el inicio de un largo período de inestabilidad monetaria, vinculado a la variación de los precios del petróleo, período en el cual todavía permanecemos (y que, según parece, las crecientes necesidades energéticas de vastas zonas del planeta industrialmente emergentes como China o India no harán más que agudizar), que fue el primer argumento económico utilizado para mostrar la inviabilidad de la continuidad de las políticas asistenciales características de la sociedad del “bienestar”. Esta inestabilidad cambiaria ha llegado ya a todos los hogares y ha modificado y afectado sustantivamente a esa capacidad de planificación a largo plazo que definía la economía familiar en las fases anteriores.

José Luis Pardo, Estudios del Malestar, facebook 30/05/2018 -

6:27

Transformacions laborals i la fi de l'Estat del Benestar.

» La pitxa un lio

... esta transformación está íntimamente vinculada con la descomposición de las viejas estructuras laborales y profesionales, estructuras dominadas por el modelo de las “grandes empresas” y grupos industriales, cuyas dimensiones eran como mínimo nacionales, que empleaban a un gran contingente de trabajadores durante la mayor parte de su vida laboral, manteniendo acuerdos permanentes y renovados con las grandes organizaciones sindicales, que vigilaban el equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa y luchaban por conseguir vías de promoción en el seno de dichas corporaciones, y cuyos directivos se formaban académicamente en los saberes científicamente canonizados por la educación superior impartida en las universidades. Pero hubo un momento en el cual la “legislación laboral” (que había sido una de las grandes conquistas de las luchas obreras que comenzaron en el XIX) comenzó a considerarse incompatible con el desarrollo empresarial, dando lugar a una fase de desregulación, de “libertad” de horarios, de funciones y de desplazamientos, y a modalidades cada vez más precarias de contratación y subcontratación, fase que se consuma en la desarticulación de las “grandes empresas” y su sustitución por redes ocasionalmente ligadas y desligadas de acuerdo con la coyuntura y las exigencias del mercado, de tal manera que los viejos sindicatos parecen haber quedado tan obsoletos como los “derechos” que defendían, al mismo tiempo que una enorme masa de “nuevos saberes” acerca del management, el marketing y la gestión de recursos humanos va reemplazando a los viejos saberes universitarios por técnicas, competencias y habilidades tan flexibles y cambiantes como las propias empresas o los trabajadores asalariados que trabajan para ellas. No solamente el trabajo se va convirtiendo en algo muy distinto de lo que fue, sino que esta conversión amenaza con diluir fronteras antes esenciales (por ejemplo, para determinar el derecho a percibir prestaciones públicas), como la existente entre “empleo” y “desempleo”, sino que la descomposición del cuadro profesional refleja igualmente la de los esquemas académicos en los que se apoyaba la arquitectura científica de las universidades modernas.

José Luis Pardo, Estudios del Malestar, facebook 30/05/2018 -

6:24

Esquerra, multiculturalisme i Estat del Benestar.

» La pitxa un lio

... el “gran pacto” entre empresarios y sindicatos que alimentaba la “paz laboral” del Welfare State era solidaria de la integración de los partidos políticos de izquierdas en el aparato del Estado, que se comprometía a cambio a una redistribución fiscal de las rentas que disminuyese las desigualdades de origen social. Esto produjo la parlamentarización de la lucha política y la democratización de las organizaciones de la clase trabajadora, así como la redefinición de los Estados incluidos en el proyecto como “democracia social de derecho” (o “Estado social y democrático de derecho”, tal como dice la Constitución Española de 1978). Esta “paz social” nacida después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a ser contestada por los movimientos estudiantiles que eclosionaron hacia 1968 (aproximadamente el momento en que la primera generación criada en el “estado del bienestar” alcanzaba su mayoría de edad), y al calor de los cuales se encumbró una nueva izquierda universitaria que revitalizó el marxismo que la Unión Soviética había desprestigiado ante las nuevas generaciones y, por el contrario, desprestigió la democracia parlamentaria “sometida al capitalismo” frente a la “democracia popular” guerrillera, al estilo asiático o cubano. Esta simpatía supuso un salto cualitativo en las doctrinas revolucionarias de la nueva izquierda “romántica”, un salto que toda la experiencia revolucionaria confirmaba: que el socialismo no tenía por qué ser una “evolución” desde la democracia burguesa, sino que podía entenderse como fuerza conductora de los movimientos descolonizadores, que tenían un componente nacionalista (“frente de liberación nacional”), lo que objetivamente ligó, para estas generaciones, la lucha “nacionalista” con la lucha “progresista” (luego habría de experimentarse que no necesariamente todo lo que venía después de la colonización era mejor que ella). Esto constituyó el comienzo de la modificación del eje tradicional de la batalla política (izquierda/derecha), que pronto se vería inundada, y en cierta medida determinada, por las enconadas cuestiones de identidad, difícilmente reducibles a la forma de un pleito jurídico y que los grandes movimientos migratorios no han hecho más que agudizar, abriendo el difícil debate del multiculturalismo, provocando extraños rebrotes del viejo racismo y convirtiendo las ruinas del “estado del bienestar” en una especie de asidero obsesivo para unas clases medias cuyas expectativas se ven desbordadas y desplazadas por todas partes.

José Luis Pardo, Estudios Del Malestar, facebook 30/05/2018 -

6:18

Estat del Benestar i drets.

» La pitxa un lio

Durante la fase en la cual el “bienestar social” fue uno de los designios prioritarios de los Estados que adoptaron este proyecto, la individuación se concebía como aquel dispositivo mediante el cual los particulares se iban desprendiendo precisamente de sus particularidades (naturales, familiares, religiosas, etc.) y se inscribían en lo universal al convertirse en sujetos de derechos, lo cual significa que el tan traído “bienestar” quería ser, en primer lugar, un bienestar jurídico. Paulatinamente, esta panorámica se ha modificado de tal manera que en la individuación ha pasado a desempeñar un papel decisivo la reterritorialización sobre las “particularidades” (lingüísticas, sexuales, étnicas, culturales, etc.), de tal manera que ahora parece ser en su nombre como se “exigen” unos derechos que los sistemas jurídicos tradicionales no están preparados para conceder pero que tampoco pueden simplemente denegar.

José Luis Pardo, Estudios Del Malestar, facebook 30/05/2018 -

0:05

Pobres i votants de David Trump.

» La pitxa un lio

El profesor Howard Zinn, universitario y activista del Movimiento por los Derechos Civiles, ha escrito un libro fundamental, La otra historia de los Estados Unidos. En él nos explica cómo, antes de que llegaran los esclavos negros, la gran población sometida a un régimen similar al esclavismo eran los ingleses e irlandeses pobres. En el discurso oficial, expresidiarios enviados a la colonia de Reino Unido para librarse de ellos. En la obra de Zinn, muchachos, mujeres y hombres que eran cazados, literalmente, en sus países de origen, y encarcelados en barcos que hacían la ruta hacia la coste este de la por entonces colonia inglesa. Una vez allí se los convertía en mano de obra esclava de los grandes terratenientes ingleses. Las razones que se les daban para ello suenan sospechosamente contemporáneas. Tenían que pagar el traslado a América que no habían pedido, como ahora los emigrantes a las mafias de trata de personas. Como no eran obreros cualificados, ni tenían nada más que aportar más que su trabajo, se les obligaba a aceptar el que les dieran. Aunque no les permitiera comer lo suficiente ni vestirse adecuadamente. Como a los parados de la Norteamérica de hoy. Y por último, dado que en Inglaterra habían sido calificados como sujetos peligrosos socialmente, debían someterse al régimen de dependencia de un terrateniente que «los controlara». Por su biografía, Zinn podría ser un redneck, y Jim Goad solo un blanco de clase media, pero adopta el estereotipo para su ensayo, y lo hace de forma tan lúcida como el catedrático. Añadiendo ideas tan rasposas como un buen whisky casero de fabricación clandestina. Su libro, Manifiesto Redneck, tiene una reciente y portentosa publicación en castellano a cargo de la editorial española Dirty Works. Eruditamente anotada, además, para los ajenos a este fenómeno social. En ella leemos cómo Goad arremete contra el prejuicio que nos ha hecho imaginar a los rednecks como a los hermanos protagonistas de La Matanza de Texas. Aunque el autor no cita este largometraje, más conocido por los no estadounidenses, se refiere en cambio a Deliverance, película de 1972 elevada hoy a los clásicos del cine. Sus protagonistas son cuatro blancos urbanos de clase media que emprenden un viaje de aventura en piragua por la naturaleza salvaje. Allí serán sodomizados, perseguidos y tiroteados por los rednecks. Blancos violadores, armados y violentos, peores que el coco. Es más o menos como la clase blanca estadounidense ve a los blancos pobres, rurales, y/o habitantes del sur. Goad denuncia el patrón de esa narrativa: el redneck asesina y viola sin motivo porque es parte de su naturaleza. Pero el Manifiesto Redneck fue publicado en 1997, y su narración podría haberse quedado trasnochada. Para nada. Hay alguien que ha traído a los rednecks de vuelta a la portada, y ese es Donald Trump. Tanto Jim Goad como Howard Zinn analizan en profundidad la razón de que la historia estadounidense mantenga una gran clase pobre y blanca permanentemente fuera del bienestar económico. A los descendientes de ingleses e irlandeses emigrados a la fuerza no les fue bien al ser liberados, con la Declaración de Independencia, de sus patrones. Fueron convertidos en ciudadanos estadounidenses, con pleno derecho… a no tener trabajo. Fueron sustituidos por los esclavos negros, que no tendrían plenos derechos hasta 1963. Su segregación es bien conocida, no así la de las clases blancas desfavorecidas, como explica Goad. Sistemáticamente, la crisis de 1929, la expropiación de granjas en la década de 1950, y la guerra de Vietnam va hundiendo en la miseria a los hillbillies. Sus hijos y nietos han visto ahora desaparecer el poco bienestar alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial una vez desatada la crisis del 2008. Aquí es donde entró en juego el «America First», o los americanos primero, el lema de campaña de Trump. O en oídos de un redneck, «Por fin nosotros».Martín Sacristán, De rednecks, pobres y votantes de Trump, jot down 19/05/2018 [www.jotdown.es]

-

21:40

Siguen las sopresas (y al cielo le doy gracias por ello)

» El café de Ocata La primera es una sorpresa relativa. Esta es la ficha policial de Ramón Mercader. Se la hicieron a raíz de una detención en 1935. Las fotos ya eran conocidas, pero yo las he visto así, las tres juntas, esta mañana por primera vez.

La primera es una sorpresa relativa. Esta es la ficha policial de Ramón Mercader. Se la hicieron a raíz de una detención en 1935. Las fotos ya eran conocidas, pero yo las he visto así, las tres juntas, esta mañana por primera vez.

En cambio este telegrama me ha dejado perplejo y con la cabeza hirviendo de hipótesis. Es un telegrama de la Dirección General de Seguridad enviado al jefe del puesto aduanero de Canfranc ordenándole que deje entrar a Caridad en España. ¡El 23 de julio de 1955!

El tercer documento es muy curioso. Primero, por la referencia a los "ámbitos próximos al PSUC"; segundo porque en 1977 Ramón está en Cuba, no en Moscú. Pero es intrigante porque parece confirmar las informaciones que he ido recogiendo sobre un intento de conseguir el regreso de Ramón Mercader a España.

-

21:11

'El príncep' de Maquiavel.

» La pitxa un lio

Cuando se consagra a El príncipe, la República florentina, a la que ha servido durante catorce años como alto diplomático, dinamitada por sus divisiones y por la corrupción, acaba de ser derrocada por los partidarios de los Médicis con la ayuda de los españoles (septiembre de 1512). El periodo republicano ha durado dieciocho años: una república teocrática, de 1494 a 1498, instaurada bajo la autoridad del monje Girolamo Savonarola, y luego una república laica, de 1498 a 1512. Desde hace décadas, la península está sometida a los apetitos de las grandes monarquías que se alían según sus intereses con las numerosas ciudades-estado, impidiendo la unificación territorial y nacional que Maquiavelo tanto desea. Es esta situación la que explica el origen de El príncipe: para su autor se trata de reflexionar sobre las maneras de restaurar la república en la ciudad toscana y de edificar un Estado lo suficientemente fuerte para “tomar” (unificar) Italia y “librarla” de potencias extranjeras. El príncipe se dirige a aquel que será capaz de realizar este doble objetivo.Es a la vez un manual de acción para responder a la urgencia y una reflexión sobre la naturaleza del poder, en la línea de las obras didácticas de moda entre los humanistas. Rompe, empero, con los ideales clásicos. Y dicta los preceptos y métodos que debe seguir el (re)fundador del Estado, invirtiendo la relación tradicional de subordinación de la política a la moral en el nombre de “la verdad efectiva de las cosas”: el arte de gobernar obedece a reglas específicas ligadas a la inestabilidad de las relaciones humanas (los hombres siguen sus pasiones e intereses, entre ellos, la ambición) así como a la irracionalidad de la historia. Todo dirigente debe conocer estas reglas si quiere “preservarse” y “mantener el Estado”.Al definir la política como un campo de acción y de reflexión autónoma sobre el que la moral no tiene control, Maquiavelo desencadena, citando a Louis Althusser, una “verdadera revolución en la forma de pensar”, que desembocará más tarde en la constitución de la ciencia política moderna. Es esta innovación la que le costará tantas enemistades. Algunos le reprochan haber sacado a la luz los mecanismos de dominación y enseñado a los gobernados cómo los gobernantes establecen su poder; los otros de haber destruido, en el nombre de la eficacia de la acción, la conexión intrínseca existente según ellos entre la política, la moral y la religión.Olivier Pironet, Maquiavelo contra el maquiavelismo, Sin permiso 17/05/2018 [www.sinpermiso.info]

-

20:20

20:20 BYUNG-CHUL HAN Y EL BUDISMO ZEN

» Materiales para pensar

FILOSOFÍA DEL BUDISMO ZEN

Byung-Chul Han ( traducción de Raúl Gabás )

Barcelona : Herder, 2015

Aunque yo hablara,los fríos labios seríansólo viento de otoño.Bashô

El filósofo de origen coreano ( aunque formado en universidades alemanas ) se propone en este libro la dificil tarea de cotejar el budismo zen con la filosofia occidental. No es el primer intento, por supuesto. Algunos filósofos japoneses que al mismo tiempo eran monjes zen ya lo habían intentado, como por ejemplo Shizuteru Ueda. Pero la propuesta de Nyung-Chul Han me parece ciertamente interesante. El estudio es breve pero muy sintético, en el mejor sentido del término.Byung-Chul Han elige cinco expresiones como hilo conductor : "Religión sin Dios", "Vacío", "nadie", "No habitar en ninguna parte", "Muerte" y "Amabilidad". En el prólogo ya nos anticipa una dificultad radical : el budismo zen no acepta la conceptualización como via de conocimiento. Es a través de la práctica silenciosa de la meditación y de textos enigmáticos, que pueden sugerirnos algo, que nos muestra el camino que propone. ¿ Qué puede ser entonces una filosofía del budismo zen ? Debe consistir en filosofar "sobre" y "con" el budismo zen. Del budismo zen tenemos haikus y la verdad es que Byung-Chul Han los selecciona muy bien. Son los grande maestros : Dogen, Bashô sobre todo, aunque también Huitang, Buson, Issa.El contraste que establece Byung-Chul Han es fecundo porque no intenta traducir lo que dice el zen desde la imposibilidad de la conceptualización a la conceptualozación filosófica. Lo que hace es provocar un encuentro que es necesariamente fallido pero no por ello inútil. Por el contrario, resulta muy sugerente. Se nota que el autor conoce las dos tradiciones y sabe hacerlo bien.Respecto a los filósofos citados hay una buena representación y tiene un lugar especial Martin Heidegger, lo cual tiene sentido por dos razones. La primera es que Byung-Chul Han lo conoce muy bien, ya que hizo su tesis sobre el filósofo alemán en la Universidad de Friburgo y lo conoce muy bien. La segunda es que Martin Heidegger se interesó mucho por el budismo zen y hay mucho que comparar. El resto de los filósofos ( Platón, Leibnitz, Fitche, Hegel, Schopenahauer, Nietzsche y Heidegger ) aparece de manera más puntual. Lo que plantea constatntemente el autor es que la filosofía nunca llega a la radicalidad del budismo zen. En algún capítulo ( el primero : "Religión sin Dios" ) plantea directamente que el filósofo ( Hegel ) no entiende lo que plantea el budismo zen ( evidentemente no por falta de capacidad sino porque no es capaz de salir de su propia perspectiva ).El libro plantea un fallo que para mí se ha de decir. Es el olvido de Spinoza y de Wittgenstein. El primero me parece un filósofo que tiene muchas analogías con el budismo zen y que permite mucho más juego que los filósofos tratados ( a excepción de Heidegger). Wittgenstein, por otra parte, permite también ( se ha tratado en más de un ensayo) una comparación muy interesante con el budismo zen.Un libro, por tanto, muy recomendable, una buena iniciación que permite profundizar más sobre el tema. Por supuesto, la traducción del filósofo Raúl Gabás es excelente, lo cual facilita la comprensión de un ensayo que con una mala traducción podría ser muy confuso.

-

20:15

SALOM FILL DEL PARAL·LEL DE BARCELONA

» ESTÈTICA DE L'EXISTÈNCIA.

FEBRER 1999 - MAIG 2018

Alcarà a poc a poc el meu dolor

la bona casa en els dies de l'erm ?

Un petit foc que m'allunyi temences

un llum mirat per la cansada nit.

Ulls del fred esguarden amb fixesa ,

prims llavis diuen tots els noms de la mort

i m'empresonen en una lenta cançó.

Com obriré camins al meu retorn ?

Passos i temps en guien a la pau,

i crido amb antic mot el meu desig .

Però sentir només , sense comprendre,

no em salvarà del vell furor del vent.

ESCRIT A LA MANERA DE SALOM ..

-

17:17

17:17 Represa de les classes

» Comunitat Virtual de FilosofiaPer tal de preparar els exàmens de selectivitat i la recuperació dels que han d’anar als exàmens de juny farem cada dia un examen dels què han posat a la selectivitat. Heu de portar: Els esquemes i resums de l’autor … Continua llegint → -

9:44

9:44 Recuperacions de juny (Curs 2017-18)

» Comunitat Virtual de FilosofiaPodeu consultar al document adjunt qui i què ha recuperar a l’examen final de juny (versió definitiva i corregida). Recuperacions juny 2017-18 Les persones que hagin suspès podran veure els seus exàmens avui de 11:30 a 12:30 en 2n C. És molt important … Continua llegint →

-

21:24

21:24 El inquietante relato de los hechos. Esbozo para una somera descripción del pensamiento revolucionario.

» Educación y filosofíaNormal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

El inquietante relato de los hechos. Esbozo para una somera descripción del pensamiento revolucionario.

Marcos Santos Gómez

Hay varios hechos recientes que me han producido la extraña necesidad de entenderlos. Como si ciertas noticias removieran la inteligencia y la memoria mucho más que lo suelen hacer habitualmente los acontecimientos en su forma noticiable en las redes sociales o en la decadente televisión de toda la vida. Uno, para empezar, ha sido la controvertida decisión que se ha querido comprender como privada de Pablo Iglesias e Irene Montero de hipotecarse (y digo bien: “hipotecarse”) para desarrollar su “privacidad” en un chalet con piscina, en el campo, acompañados de buenos vecinos y relativas comodidades, sin demasiados problemas sociales que sufrir directamente y un ambiente sano para sus futuros hijos, cuya educación demanda, dicen, esas condiciones sociales excelentes a su alrededor, que por supuesto desean para todo el mundo y de hecho lucharán, insisten, para que así sea.

Esto contrasta con lo que comenté, antes de saberse esta noticia, acerca de la vida de García Rúa, histórico pensador y militante anarquista perteneciente a la ya longeva tradición ácrata del sindicalismo español, en un barrio obrero de extrarradio, en un piso de un horrendo edificio clónico y lejos de las bondades del centro y otras zonas menos humildes. Sin piscina, con vecinos llenos de problemas, parados, buscavidas, modestas “clases medias” e incluso con la marginación más extrema muy cerca. Pisos llenos de ruidos y con una estética en el vecindario lejos del buen gusto del centro urbano o las hermosas zonas residenciales con piscina y jardines donde sembrar el mundo futuro. Algo habitual y nada raro para muchos que viven de esta manera, en este tipo de pisos, y me refiero a las “clases medias”. Pero situarse en una zona deprimida, donde apenas llegan ni los autobuses, donde se invierte menos, donde hay más inseguridad, no es, en efecto, agradable. El caso es que esta realidad marginal y obrera, bien estudiada y conocida por la sociología, es lo que, cuando se deja de ser sociólogo o político, se elude, como si se quisiera no estar donde están los que uno “defiende” como voz, líder o representante político. Uno quiere lo mejor y resulta que lo mejor es no ser como tus votantes. Algo llamativo en la mencionada pareja de líderes políticos, pues además no es el caso de Rúa el único que conozco de personas muy involucradas con la política o el sindicalismo que tomaron la decisión expresa de que sus hijos vivieran y se educaran en barrios obreros. La cuestión es si uno debe estar en el lugar de sus preocupaciones (políticas) o puede adoptar la postura, sin contradicción, de distanciarse simbólicamente y fraternalmente, diría incluso, del lugar social de tus preocupaciones. De todos modos, no se pide hundirse en el horror de una barriada de chabolas, solamente vivir como la grandísima mayoría de los españoles, es decir, como obreros. Esto lo tuvo muy claro, por ejemplo, Simone Weil, que dejó su puesto de funcionaria para ir a trabajar miserablemente en una fábrica que acabó mermándole la salud. Quizás algo heroico y extremo que no se debe pedir a todo el mundo, pero no acepto que por eso se tache a esta pensadora de loca, extravagante, etc. Aceptemos, desde la comodidad de nuestras butacas, que ella tiene razón y nosotros no.

Además, me ronda desde hace tiempo, la famosa frase del Pablo Iglesias de hace ya años: “vamos a tomar el cielo por asalto”, llena del fuego de la santidad. Una frase bella, pero temible para muchos, que creó lógicamente su eco de críticas, porque, de hecho, es una frase que solo puede entenderse dentro de un pensamiento revolucionario. Y sobre la revolución hay mucho que decir y muchos miedos que quitar. Ser revolucionario, se sabe, es incómodo, peligroso, perturbador y hace que uno pueda precipitarse en la incomprensión e incluso la persecución. Generalmente es difícil que nadie quiera cambiar la comodidad de un mundo conocido, aunque malo y dañino, por un salto en el vacío. Por eso, afirmar esta frase cuyo hondo sentido muchos no entienden, sacando a relucir no sé qué de guillotinas y violencias, fue valiente. El problema es que, voy a tratar de justificar, esta atrevida idea no casa con ese modo “privado” de vida en el que uno educa a sus hijos lejos de la pobreza que uno pretende erradicar. ¿Es, pues, necesario, ser uno de ellos, de los pobres, para ser su voz y representación en la política?

Del 15 M me quedó además un triste recuerdo en particular. A decir verdad, el único recuerdo triste de todo aquello. Y es, sin entrar en detalles, la utilización de lo empírico, por parte de algunos sociólogos que trataron de describirlo y entenderlo in situ, para hacer obvia una cosa que es obvia, antes y después de cualquier observación concreta de lo que sucede en una asamblea: que como sociedad, como comunidad, portamos lastres, que nos cuesta organizarnos, que hay dominio y sumisión, que hay quien emplea discursos demagógicos, tácticas incluso de manipulación de quienes deciden qué votar, seductores de la masa, y que en nosotros habla el mismo mundo que combatimos, porque el mundo social es complejo, poliédrico, contradictorio, dialéctico… y vive encarnado en habitus, capitales e inercias de todo tipo. Es lógico. Estábamos en el temible ámbito de lo nuevo, de lo que emerge dolorosa y costosamente, de una libertad que nadie ha aprendido. Así que dichas constataciones empíricas, observaciones y bien trabados artículos no decían nada ni nuevo ni relevante al señalar los modos en que la desesperación y la miseria de nuestro mundo intenta expresarse. Antes bien, su propósito era mezquino: moralizar, sermonear.

Lo que ocurre es que a estos sesgos sociales y educativos de los miembros de las asambleas, se le quiso poner, por parte, ya digo, de ciertos científicos sociales, un contrapeso formal, es decir, político. El ámbito de la política se creyó capaz de contrarrestar el mundo molecular e inasible del pueblo. Es decir, tales observaciones, acaso interesadas, justificaron, para algunos, la necesidad de mantener aquello que justamente se estaba no tanto cuestionando, sino intentando pensar. Al final, todo aquel cúmulo de ciencia social y observaciones devino en que había que dejar a la estructura, con sus partidos clásicos tal como estaba, por formar parte de un cierto orden y razón de las cosas. El orden de la regulación que vivimos como democracia se establecía capaz de curar y contrarrestar, contra la evidencia de la corrupción, por decir algo, el turbulento océano de lo social.

Digo todo esto porque detalles tan inocentes en apariencia como son el que uno viva o deje de vivir en un barrio determinado, en un piso de extrarradio o en un chalet, esconden una polémica teórica, pero muy práctica, entre la perspectiva reformista y la revolucionaria en la política. Mi hipótesis consiste en que la pareja de líderes del partido Podemos han escogido, según manifiesta esta elección que prolonga el invento de una privacidad impermeable, a espaldas de lo público en definitiva, actuar en flagrante contradicción con un impulso inicial revolucionario que por este mismo signo, ya están proclamando que han abandonado. A su favor tienen que en esta contradicción vivimos la mayoría, por supuesto. Su posición es una decisión y afirmación viva, de hecho, que entiende que el mal puede arreglarse desde sí, y que todos podrían, en lo que yo personalmente creo un sofisma y un imposible, vivir como ellos dentro de las reglas del actual sistema económico y político. Están afirmando tácitamente que la estructura, como lo nombraba Rúa, es buena.

Y todo esto se mezcla no ya en mi cansada cabeza, sino en mi permeable espíritu, con dos perturbadoras lecturas. Vuelvo a leer historiografía y vuelvo, como nunca, a mi querido Rousseau. Respecto a la historia, ando leyendo el libro Masacre. Vida y muerte en la Comuna de París de 1871, de John Merriman, ed. Siglo XXI. Busco seguir esclareciendo, si es posible, el hondo nervio que explica el fenómeno (o acontecimiento) revolucionario, aunque pretender saber lo que verdaderamente pasó en aquel lugar y momento es, por naturaleza, imposible.

Y por si fuéramos pocos, parió la abuela. Es decir, que me encuentro unos Diálogos de Rousseau, publicados por Pretextos y prologados, en su edición original, por Foucault. En ellos Rousseau, al final de su vida, halla lo imposible de precisamente narrar la historia, la historia de uno mismo, que es historia, al fin y al cabo, y que por tanto no resiste a cualquier intento extravagante o sarcástico de mostrar la naturaleza estética del propio relato. Así, Rousseau al toparse consigo mismo, en esos raros diálogos publicados póstumamente, se topa con esa nadería que somos, en palabras de Borges, esa falacia que es la identidad que no aguanta el embate de sus propios “datos”. Se acribilla, literalmente, a sí mismo, en un texto rarísimo, extrañísimo, donde Rousseau es, como aquel endemoniado de los evangelios, multitudes. Al tratar de encontrarse o de releer a San Agustín, va y precede en siglos a Foucault. Pero es que, también aquí arrojo otra hipótesis, precisamente es todo ello, este valiente movimiento en torno a su propia nada, lo que lo convierte en cabalmente revolucionario, llegando mucho más lejos que Voltaire, por ejemplo, en su rebeldía.

Hay algo inquietante en la puntillosa descripción que despliega datos, hechos (que son comportamientos entendidos como datos) por parte de la historiografía. Algo inquietante y divertido. Una ironía compartida por la mayor parte de las ciencias sociales. Porque me da la impresión de que cuanto más objetivo se pretende, el historiador más disuelve el propio objeto de estudio, disolución que afecta incluso a los propios datos y hechos en cuanto tales. Yo, en el otro extremo, he llegado a leer historia como si fuera una novela, algo no muy lejano de la ficción. He tenido que elegir entre un turbulento mar de datos o eso. Y he preferido engañarme.

Pero es que el relato objetivo de la historia nunca deja de ser relato y, por tanto, mirada particular y orden (estético) que narra los hechos. O si nos quedamos con la profusión de observaciones y datos empíricos de una tesis doctoral en historia, por ejemplo, dejamos de ver la realidad como, por lo menos, la vemos cuando estamos inmersos en ese mar de datos que dicen que somos. Por ejemplo, como he señalado, actualmente estoy inmerso en la lectura de una monografía sobre la revolución de la Comuna de París en 1871 y a ratos, por muy terrible, real y serio que sea todo lo que cuenta el libro, me parece que leo una novela. Es lo que tienen los datos. Que no podemos mirarlos sin relatos de por medio. La Historia nunca va a dejar de ser un cúmulo de historias y el arte del historiador el de un novelista que no supiera que lo es y que pretendiera invocar en la realidad sus propios argumentos y tramas. Dar vida, a golpe de dato, a sus criaturas. Así que muchas veces, el recurso al dato, curiosamente, acaba terminando en la condición ficcional de lo humano y de la historia. A todo dato o, aún peor, “hecho”, en su lectura, acompaña una tensión extrínseca que lo conecta con las ideas del historiador que desde ellas ve unos pero no ve otros hechos, y de los que ve, les pone la forma y les insufla la mecánica vida y movimiento de un autómata. Como si les diera cuerda.

La objetividad resulta imposible en la historia, en la complejísima amalgama de acciones personales, institucionales y colectivas, guerreras, artísticas, políticas, pacíficas, culturales, económicas que constituye el relato que cuenta un momento y espacio de lo humano. Lo reconocía también Rúa en el escrito que comentamos días atrás, señalando esta tendencia de lo real histórico a deshilvanarse hacia lo incomprensible o, peor aún, ocultar sesgos en su relato, todo lo cual hacía necesaria una segunda mirada no del dato, aunque se conecte con ello, sino de lo más especulativo. Esta es la ironía de la objetividad, que a fuer de perseguirla (y yo me cuento entre sus devotos veneradores cuando hago de profesor universitario) se disuelve a sí misma.

Aunque late siempre, huidiza y fugaz, una cierta sombra de verdad en todo el proceso deconstructivo del revolucionario. Esto puede compararse y matizarse en relación con las recientes filosofías de la deconstrucción, es decir, si prevalece solo una estructura donde estamos inmersos mundo y “sujeto”, que crea los paisajes de la verdad y de la que solo puede huirse suplantándola por otra posición o estructura. Este exceso, mucho más allá del perspectivismo, considera toda verdad (en la historia) una construcción. Así visto, la historiografía al uso se cimentaría en un puro fantasma. Pasando de una a otra jugada, barajando las cartas infatigablemente, sin hallar nada más, nada definitivo en ninguna de sus disposiciones para jugar cada juego. Por esto mismo Foucault no es un historiador, porque aunque se apoya en lo empírico, lo usa desde aproximaciones siempre nuevas, lo tuerce, lo retuerce, lo aniquila, lo presiona, disolviendo tanto la verdad del historiador convencional como la propia verdad del dato, del dato historiográfico, de los demás y el suyo mismo, en una autodisolución que fascina.

Así, un uso a la larga irónico de lo empírico, como el de Foucault, produce una superposición de imágenes, de paisajes, de sombras, de perfiles, de los cuales nada más puede decirse que son formas, formas de algo que arranca de la vida y que sustenta la acción humana, que coincide, según el francés, con el poder. Sólo cabe una gestión del mismo, una precaria captación de cómo sucede. Todo parece desde esta concepción deconstructiva (no revolucionaria) una continua e inagotable transformación y acumulación de más y más maneras de ser y hacerse lo “humano”, y de decirse, y, en suma, de negarse.

Desde luego los atinados estudios de Foucault hallaron importantes “claves” para, desde un punto de vista práctico, liberarnos de ciertas trampas o figuras del poder, que nunca es poder, sino micropoderes, en una estructura antes reticular que monolítica o piramidal como ocurre cuando se funden todos esos micropoderes, toda esa acción e influencias mutuas en el gran aparato del Estado. Una forma de abordar todo ello sana, saludable, como si el pensamiento consistiera en acumular las bocanadas de aire fresco que nos liberen de antiguos venenos que aunque muy viejos y compartidos no dejan de ser venenos. Pero después, no hay mucho más que hacer. Se oscila, se disuelve lo social, ácidamente, y a menudo según métodos empíricos, como hacían los susodichos sociólogos con las asambleas del 15 M. Pero a la hora de la verdad, la política acaba racionalizando todo ello y erigiendo sistemas formales que por muy originales que sean, vuelven a desembocar en el fantasma de un pensamiento político universal, compartible, organizador, que decida las figuras que van a gobernar el mundo social.

Para quien se sale de todo esto, en la imposible medida de lo posible, la historia recupera su espontaneidad, su libertad, inabarcables en última instancia por las teorías de la historia o sociales. Pero, de un modo soterrado, hay verdad y verdades. En este sentido una posición revolucionaria no llega lo lejos que llega, en su ataque a la razón tradicional e ilustrada, Foucault, porque debe mantener, por muy inefable, lejano, ficticio y sombrío que sea, un cierto horizonte, un sentido que aunque se niegue a la historia en su globalidad, hay que postularlo para lo ético y lo social. Un orden en el cual apoyar lo político y sin que lo político lo suplante. Una razón socrática, que no sofística, podemos decir simplificando un poco las cosas. O, una vez más, recordar lo que en esto tuvo que decir el pensamiento ardientemente revolucionario de Rousseau. Digámoslo de otro modo: en la política al uso hay una falta de concordancia entre lo social y lo político, que como dos esferas, existen impermeables y arrancadas la una de la otra. La política actual no introduce la razón en que ella misma se funda en el todo social, ni la sociedad puede hallar su espejo y cabal representación en la esfera política. Lo que pretende el pensamiento revolucionario es vincular una y otra, para que cuando se hable de libertad, justicia y derecho a la vivienda, esta libertad y derechos se den realmente en la sociedad y bajen del etéreo cielo de los ideales perdidos. La política no está para corregir las zonas muertas u oscuras de la sociedad, si la sociedad no se ha fundado previamente en un pacto, en un orden, en una razón espontánea, es decir, desde sí misma. Es lo que diferencia al revolucionario del socialdemócrata.

Hay que presuponer ciertas cosas, como la obvia evidencia del daño, que sugiere, aunque sea negativamente, un positivo. Ese inefable y jamás visto positivo es la verdad. Con lo que estamos en el campo de una teología negativa. Esto es lo que encontramos en Benjamin. Una verdad conmovedora y horrible que de algún modo, explica o interpreta la historia, pero a contrapelo. La constante presencia de un mal irreductible a otros males, ni a interpretación, ni a juego de ficciones. Un mal inapresable por la razón de la historiografía convencional que ha de acudir a estilos forzados, rupturistas, fragmentarios, doloridos, sombríos, para contar balbuceando la historia. Pero acaso un mal que tampoco acaba de asir y entender el pensamiento denominado “postmoderno”. Estamos describiendo otro de los rasgos propios del pensamiento revolucionario, cuya clave nos da, en esta ocasión, el último Benjamin. Algo que pudo captar en su voluntario exilio de la riqueza familiar heredada, en su incertidumbre económica, sus huidas, la persecución, la incomodidad y los retazos que en una poliédrica unidad constituyeron su vida.

-

8:59

8:59 Exàmens de selectivitat 2017

» Comunitat Virtual de FilosofiaTeniu als documents adjunts els exàmens de selectivitat d’història de la filosofia de juny i setembre del 2017: 2017 juny PAU 2017 setembre PAU Podeu consultar les pautes de correcció també en els documents adjunts: 2017 juny PAU correcció 2017 setembre PAU correcció

-

8:46

Romanones o Maquiavelo en Madrid

» El café de OcataEstas palabras del Conde de Romanones (1863-1950), que se declaraba liberal, están extraídas de sus Notas de una vida y bien pudieran servir como inicio de unos apuntes del maquiavelismo hispano:

I“La elocuencia propia de las campañas electorales no es, indudablemente, la académica. Las muchedumbres se conquistan por un verbo recio y vibrante. Las delicadezas de pensamiento y la frase resbalan sobre ellas sin penetrar; por eso hace falta sacudirlas reciamente. Muchas veces se necesita emplear el grito para dominar el tumulto".

II"Los ataques violentos al adversario, cuanto más de brocha gorda, serán más útiles".

III“Es preciso llevar al animo del elector que sólo son perfectos los hombres cobijados por la bandera defendida".

IV"En los pequeños [núcleos de población] debe hablarse poco de principios políticos, pues el auditorio no está preparado para comprenderlos”.

V“Hablar del arte electoral y callarte la parte principal, el empleo del dinero, es una inocente hipocresía. Mientras la naturaleza del hombre no cambie, y no lleva camino de cambiar, el dinero es, y siempre será, elemento principal para la lucha y para la organización de los partidos, pues la propaganda eficaz sólo con dinero se hace.”

VI“La política se hace con hombres, no con entes de razón; y los hombres, a través de la historia han sido y serán siempre los mismos."

VII"Si la pasión no fuera en la política el principal resorte, si todo se moviera en ella con ritmo acompasado y sereno, conforme a los rígidos dictados de la lógica, pocos serían los que se dedicasen a la política y menos al ejercicio de las funciones de gobierno. Sucede con esto algo muy semejante a lo que acontece con el estímulo que siente el hombre para la reproducción de la especie: si falta éste, si sólo se atendiera a los imperativos de la moral y de la razón, es seguro que la humanidad no existiría. Sin lo sabroso de la manzana, con Adán y Eva habría concluido el género humano.”